ERCP联合EST治疗急性胆源性胰腺炎的临床效果与适应证分析

2020-10-28杨文李修红

杨文,李修红

(重庆市大足区人民医院 肝胆外科,重庆 大足 402360)

急性胰腺炎(acutepancreatitis,AP)是一种因胰酶自身消化所致的化学性炎症,起病急、进展快、病因多样、合并症多、病死率高为其特点。其中由胆道疾病所诱发的AP 称之为急性胆源性胰腺炎(acutebiliary pancreatitis,ABP),约占AP的50%以上[1-2]。近年来针对ABP的治疗手段,尤其是内镜治疗方面取得了较大进展。大宗的国内外文献报道了内镜逆行胰胆管造影(endoscopic retrograde cholangiopancreatography,ERCP)在治疗ABP方面的积极作用[3-4]。目前国内的主流观点认为ABP早期的ERCP干预能安全有效地控制疾病进展、缩短病程从而减少住院费用,值得推广[5-7]。

随着对ERCP治疗技术的认识不断深入以及前期因ABP行ERCP联合EST治疗患者的临床资料不断积累,临床上对ABP早期ERCP治疗的效果及术后并发症有了更多的认识。特别地,美国胃肠病学协会(AGA)急性胰腺炎指南(2018)和中国ERCP指南(2018)均指出对于不合并急性胆管炎或胆道梗阻的ABP不推荐早期的ERCP治疗[8-9]。此外,目前在ABP实施ERCP治疗过程中,结石的满意取出常常需同时行内镜乳头括约肌切开术(endoscopic sphincterotomy,EST),ERCP及EST术后的并发症已日趋受到人们关注,包括出血、穿孔、壶腹部再狭窄、胰腺炎、胆管炎、结石复发等[10-14]。因此,有必要对ABP的ERCP联合EST治疗效果予以进一步的评估,这不仅有助于促进ERCP技术的临床应用,更重要的是确保此类患者从中获益。

本研究对在我院就诊的107例ABP患者进行回顾性分析。基于是否伴随急性胆管炎,比较ERCP联合EST治疗与保守治疗之间的临床效果,从而探讨ERCP联合EST治疗ABP的临床适应证。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2016年1月—2019年1月因ABP就诊我院的患者共107例,依据急性胰腺炎诊治指南(2014)[15],所有患者符AP诊断且属于ABP,即由胆管疾病诱发且排除酒精性、高脂血症等因素引起的AP,其中男68例,女39例;年龄29~82岁,平均46岁;依据急性胰腺炎诊治指南(2014),其中轻-中症92例,重症15例;依据AP诊断标准(腹痛、黄疸、发热以及伴或不伴有休克和神经精神症状),其中伴有急性胆管炎63例,不伴急性胆管炎44例。

1.2 治疗方法

保守组:47例患者行保守治疗,予以常规禁食、胃肠减压、补液、抗生素、抑酸、胰酶抑制等药物治疗,保守治疗待病情稳定后择期行腹腔镜胆囊切除及胆总管切开取石;内镜组:60例患者均符合ERCP治疗指征,且无绝对治疗禁忌证,术前签署“ERCP治疗手术同意书”,在保守治疗基础上,均在入院后72 h内实施ERCP联合EST治疗。ERCP在十二指肠镜直视下寻找十二指肠乳头,插管造影证实胆总管结石后实施EST,随后采用取石网篮或气囊进行取石,术后常规留置鼻胆管外引流(ENBD),术后继续常规AP治疗方案,内镜治疗后择期行腹腔镜胆囊切除术。

1.3 观察指标

观察保守组和内镜组的腹疼缓解时间、白细胞恢复时间、CRP恢复时间,血淀粉酶恢复时间、平均住院时间、并发症发生率以及住院费用。

1.4 统计学处理

采用SPSS 21.0进行统计分析,其中计量资料采用均数±标准差(±s)表示,分析采用t检验;计数资料采用例数(百分率)[n(%)]表示,分析采用χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者观察指标的对比分析

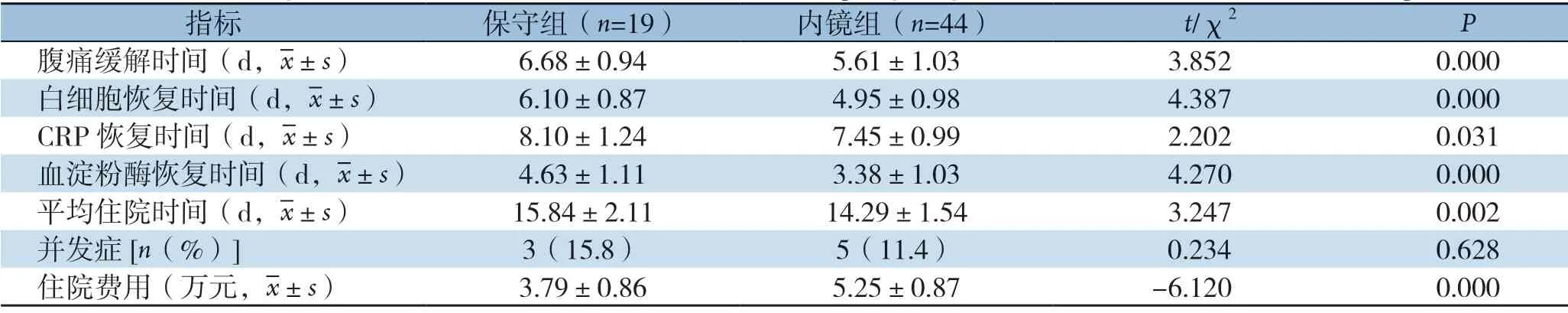

在不考虑是否伴随急性胆管炎的情况下,整体分析结果显示保守组与内镜组患者在白细胞恢复时间、平均住院时间以及并发症发生率之间的差异无统计学意义(均P>0.05);然而,内镜组在腹痛缓解时间、CRP恢复时间以及血淀粉酶恢复时间方面明显优于保守组,但内镜组的住院费用明显高于保守组(均P<0.05)(表1)。两组中均未出现死亡病例。保守治疗出现的并发症有 5例,其中胰腺假性囊肿2例,ARDS 2例,腹腔感染1例;内镜治疗并发症有7例,其中胆道出血 3例,胆道感染2例,胆道狭窄2例。

表1 保守组与内镜组整体治疗效果比较Table 1 Comparison of the overall therapeutic effects between conservative group and endoscopic group

2.2 伴或不伴急性胆管炎的亚组对比分析

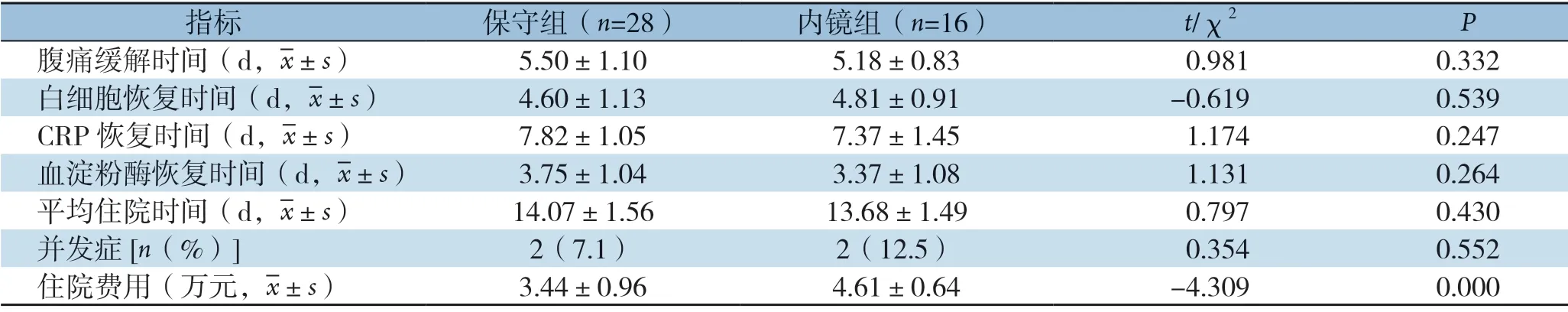

为了进一步明确内镜治疗在ABP患者中的适应人群,根据伴或不伴有急性胆管炎对患者进一步进行亚组分析。其结果表明伴有急性胆管炎的ABP患者采取内镜治疗在腹痛缓解时间、白细胞恢复时间、CRP恢复时间、血淀粉酶恢复时间以及平均住院时间均明显优于保守治疗组,但住院费用内镜组明显高于保守组(均P<0.05),两者并发症发生率无统计学差异(P>0.05)(表2)。当ABP不伴急性胆管炎情况时,内镜组除治疗费用明显高于保守组外(P<0.05),其余观察指标与保守组之间的差异均无统计学意义(均P>0.05)(表3)。

表2 合并急性胆管炎的两组患者临床指标比较 Table 2 Comparison of the clinical variables between the two groups of patients with concomitant acute cholangitis

表3 无急性胆管炎的两组患者临床指标比较 Table 3 Comparison of the clinical variables between the two groups of patients without acute cholangitis

3 讨 论

AP 是临床上一类常见的外科急腹症,治疗措施在国内外达成共识,包括液体疗法、营养支持、疼痛管理等方面,使得ABP预后较以往有了明显改善。既往的外科手术干预目前已基本限于胰腺周围脓肿、假性囊肿等局部并发症情况时才考虑实施。然而,上述内科综合治疗却并不能彻底解决引起ABP的根本原因,最常见的即是胆总管结石,这也是该疾病反复发作或难以控制的关键因素。借助于内镜技术的发展,早期、微创、有效地实施胆总管取石、胆道减压成为了可能,这无疑是ABP治疗上的巨大进展。因此,ERCP技术在肝胆外科领域获得了快速的发展及推广。Malli等[16]调查发现ERCP治疗措施的缺乏将显著增加ABP患者病死率;此外,有文献[17]报道24 h内的早期ERCP可降低急性胆管炎患者整体30 d病死率。Glabai等[18]指出ABP合并胆总管结石、胆管炎以及梗阻性黄疸是ERCP联合EST治疗的指征。总之,ERCP的应用日益普遍。尽管如此,仍有一些问题值得关注:(1) ERCP常常需联合EST才能达到满意的取石效果,而由EST带来的相关并发症不容忽视;(2) ERCP仅能进行胆总管取石,而胆总管结石多数情况为继发性结石,而对于胆囊结石或肝内胆管结石却仍需要再次手术治疗,增加手术次数;(3) ERCP将增加患者治疗费用。李宇等[19]比较了一期腹腔镜胆囊切除联合胆总管探查取石与分期内镜取石和腹腔镜胆囊切除术治疗胆囊结石合并胆总管结石的差异,发现两者均安全有效,ERCP组虽手术时间缩短,但住院时间延长,住院费用增加。事实上,尽管已有ERCP临床指南,但在实际操作中仍会依赖于主观因素,从而影响对疾病的客观判断[20]。因此,更加明确地掌握ERCP的临床适应证,将有助于避免不必要的手术并发症、节省医疗成本,最终使患者获益。

本研究对收治我科的ABP进行回顾性研究,比较保守治疗与内镜治疗的差异。结果表明,内镜治疗在腹痛缓解时间、CRP恢复时间及血淀粉酶恢复时间优于保守治疗,但治疗费用显著高于保守治疗,其余观察指标无统计学差异。为了进一步探讨ABP内镜治疗的临床适应证,本研究根据伴或不伴急性胆管炎再次进行亚组分析,结果表明伴有急性胆管炎的ABP,内镜治疗除了治疗费用高于保守组之外,其余指标均显著优于保守治疗;然而,对于不伴急性胆管炎的ABP患者,却并不能因为采取早期内镜治疗而获益,其治疗费用反而显著高于保守治疗。这一结果提示,内镜治疗能及时地进行胆总管取石,缓解胆道梗阻从而控制胆道及胰腺炎症,促进患者恢复,对于伴有急性胆管炎的ABP患者有着积极的治疗价值,但对于不伴有急性胆管炎的ABP患者却与保守治疗并无显著优势。

依据胆胰管共同通道的解剖特点,早期ERCP能有效地实现胆道减压进而减轻胰腺自身消化,到达治疗效果,这是推荐早期ERCP的主要原因。然而,近期的文献[21]报道对于不伴有急性胆管炎的轻症和重症ABP早期ERCP治疗并不能显著降低总体并发症和病死率的风险。多项研究[22-24]指出并不推荐轻症的ABP进行早期ERCP治疗,而伴有急性胆管炎或胆道梗阻的ABP是早期ERCP的适应证。在对ABP患者实施ERCP的过程中,大部分患者需要进行EST才能顺利、彻底取石,在本研究的内镜组中,仅不伴胆管炎亚组中4例未行EST,其中3例为少量泥沙样结石,1例造影未见确切结石,但乳头红肿,考虑排石所致。EST的常态化主要有以下原因:(1) 彻底的取石受结石大小影响,常需乳头切开来实现;(2) 乳头切开有助于胆管炎的控制,甚至减少ABP的复发[25];(3) 与内镜医生的操作熟练程度有关。尽管有研究认为EST对于治疗胆总管结石是安全有效的[26-28],但EST所带来的并发症仍需警惕。Sofi等[29]报道EST所带来的出血、穿孔及胰腺炎甚至可能是致命的,而平均有1%的患者死于EST相关并发症[30]。因此,应当尽量减少不必要的手术操作从而避免相关并发症。就本研究的数据来看,内镜组的胆道狭窄及出血并发症均发生在实施过EST操作的患者,当然,由于数据量少,且非EST仅限于不伴胆管炎组,故有待进一步研究。另外,对于ERCP干预时机也存在争议,Lee等[31]比较了不同的ERCP干预时机对伴有梗阻但不伴胆管炎ABP治疗的影响,结果发现紧急(<24 h)或早期(24~72 h)ERCP对住院时间、ERCP术后并发症以及胰腺炎相关并发症并无影响。Muangkaew等[32]将67例伴有胆管炎的ABP患者分为ERCP早期组(≤72 h)和延迟组(>72 h),发现两者的病死率,疾病相关并发症以及ERCP相关并发症并无显著差异,与延迟组相比较,早期组住院时间缩短但完全结石清除率却降低。然而,Halász等[33]报道却提示延迟的ERCP治疗有增加局部并发症的趋势。在本组患者当中,90%(54/60)为早期(24~72 h)ERCP,6例紧急(<24 h)ERCP全部为伴有胆管炎的ABP,两者并发症发生率无统计学差异。当然,由于病例数少且为回顾性分析,笔者尚不能做出确切的结论,但这对后期研究的设计提供了一定参考。后期的前瞻性、大样本甚至多中心的研究仍十分必要。

综上所述,对于ABP,在实施ERCP联合EST治疗之前,临床医生首先应对患者是否伴有急性胆管炎进行评估,掌握内镜治疗指征,最终选择个体化的治疗方案,从而最大程度使患者获益。