经典名方中栀子的本草考证△

2020-10-28李明利赵佳琛金艳张卫彭华胜李兵蔡秋杰杨洪军张华敏詹志来赵海誉

李明利,赵佳琛,金艳,张卫,彭华胜,李兵,蔡秋杰,杨洪军,张华敏,詹志来*,赵海誉*

1.中国中医科学院 中药研究所,北京 100700;2.中国中医科学院 中药资源中心,北京 100700;3.安徽中医药大学,安徽 合肥 230012;4.中国中医科学院 中医药信息研究所,北京 100700;5.中国中医科学院 中医药发展研究中心,北京 100700;6.中国中医科学院,北京 100700

栀子是临床常用中药,性味苦寒,具有泻火除烦、清热利湿、凉血解毒,外用消肿止痛的功效,常用于治疗热病心烦、湿热黄疸、淋证涩痛、血热吐衄、目赤肿痛、火毒疮疡,外治扭挫伤痛[1]。《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)规定栀子的来源为茜草科植物GardeniajasminoidesEllis的干燥成熟果实[2]248。栀子既是大宗中药材,又是原国家卫生部颁布的第一批药食两用物质,在药品、食品、化妆品、观赏植物和染料行业均有广泛应用[3]。

2018年国家中医药管理局会同国家药品监督管理局制定并公布的《古代经典名方目录(第一批)》(以下简称《目录》)中,包含栀子的名方共5首,明代3首,分别为张景岳《景岳全书》中的“化肝煎”、叶文龄《医学统旨》的“清金化痰汤”、龚廷贤《万病回春》的“清肺汤”;清代2首,其中“桑杏汤”出自《温病条辨》,“宣郁通经汤”出自《傅青主女科》。这5首名方中,存在“栀子”“栀皮”“山栀”“山栀子”多种表述,同时有栀子炮制方法的“炒”与未标注的区别,在经典名方实际研发过程中,若不经考证,容易产生偏差,因此本研究对栀子不同历史时期名称、基原、药用部位、产地、采收加工和炮制方法进行本草考证,以期为经典名方的开发利用提供依据。

近代以来,有学者对栀子进行过本草考证,认为历史上中药栀子的主流品种为茜草科植物栀子G.jasminoides,主要产地包括河南、四川、江西、福建、湖北等多个省份[4-7]。谢宗万[8]还考证了药用栀子的易混淆品——水栀子的植物基原,将水栀子考证为栀子的新变型,定名长果栀子,并对其品质评价与应用展开探讨。炮制方面,也有学者整理了栀子炮制方法的历史沿革、炮制现状,对不同炮制方法的传统理论与临床应用进行了深入阐述[9-11]。但目前栀子的本草考证工作中,除炮制方法有细致的年代梳理,尚缺乏对栀子品种沿革、产地变迁等历史演变过程的系统分析,对栀子药用部位方面的探究也较少,尤其缺乏对栀皮、栀仁、全栀子3种药用部位的考证。而经典名方因具有时代特征,其功效应用与不同历史时期基原、药用部位、产地、采收加工、炮制方法的变迁密切相关。不同时代经典名方关键信息的内涵不同,这将直接影响经典名方的开发应用,因此,有必要对历代栀子的关键信息重新进行本草考证,厘清历史变迁过程。

1 释名

栀子原名“卮子”,始载于《神农本草经》,列为木部中品[12]79。李时珍[13]1398《本草纲目》从字的原始意义考证,认为“卮,酒器也。卮子象之,故名。俗作栀”。“栀”的同音字亦有使用,魏晋《本草经集注》载“支子”[14]303,唐代《新修本草》言:“枝子,味苦,寒、大寒,无毒。”[15]188

栀子别名众多,《神农本草经》中即有“卮子……一名木丹,生川谷。”[12]79从字面理解,可能指栀子为木本植物而其果实成熟时成红色之意。“越桃”是栀子的常用别名,汉《名医别录》曰:“卮子,名越桃”[16]144,唐代刘禹锡《和令狐相公咏栀子花》中也有吟咏:“蜀国花已尽,越桃今又开”,元代“越鞠丸”以方中药物命名,“鞠”指川芎,“越”则为栀子的别名——越桃。古代越地指南方地区,而栀子“自生于暖国”[17]24,即生长于气候温暖的南方,笔者推测,栀子“越桃”的别名可能与其产地有关。唐《药性论》中首见“山栀子”一名[18]43,即与南北朝《雷公炮炙论》所言“伏尸栀子”(即现今“水栀子”,详见基原考证内“伏尸栀子”考证项下)相区分[19]75。明代《本草原始》中称栀子为“小卮子”[20]543,推测是从规格大小上与“伏尸栀子”作出区别。宋代时,陈衍在《宝庆本草折衷》中对栀子的名称做过汇总:“栀子,一名山栀子,一名卮,一名木丹,一名越桃,一名詹卜。俗号黄栀。又《图经》所言卮茜。”[21]650栀子不同成熟阶段呈现黄、红的变化,“茜”亦指红色。

值得注意的是,“薝卜”(亦作“薝蔔”)之名在古籍中作为栀子的别名多有记载。《酉阳杂俎》载:“栀子相传即西域之薝蔔花……诸花少六出者,唯栀子花六出。”《九家集注杜诗》:“栀子一名薝卜花,六出,天下之至香,维摩经云如入薝卜林中,惟臭薝卜香,不臭余香于身。”[22]《本草图经》:“木高七八尺。叶似李而厚硬,又似樗蒲子。二三月生白花,花皆六出,甚芬香,俗说即西域詹匐也。”[23]372清代《本草汇笺》也说:“栀子,薝卜花所结实也。”[24]清代章穆[25]《调疾饮食辩》:“栀子花佛书名薝卜。含苞时即有小虫如尘,在内食其心。”上述可见,薝卜其花6出、农历二三月生白花、芬香、花中有虫,形态和生理特性符合栀子花的特征。但现代认为薝卜为梵语音译,指郁金花,经考证,木兰科的黄玉兰更接近多数古籍中薝卜花的特征[26-27],且黄玉兰在印度、尼泊尔、缅甸、越南、中国西藏和云南等地都有广泛种植,在地理分布上也十分符合。李时珍[13]1398也曾指出:“或曰:薝卜金色,非卮子也。”古代称栀子为“薝卜”可能是误传。

栀子作为观赏花木,在文学作品中也多有出现,司马相如《上林赋》曰:“鲜支黄砾,蒋苎青薠。”南北朝谢灵运《山居赋》:“水香送秋而擢蒨,林兰近雪而扬猗。”两诗中“鲜支”“林兰”均为栀子雅称。此外,栀子还有“黄鸡子(《广西中药志》)”“黄荑子(《闽东本草》)”“黄栀子(《江苏药材志》)”等多种地方习用名称[28]4079。

2 基原考证

2.1 历代栀子基原考证

2.1.1汉代以前品种不同,且作染料 魏晋南北朝以前,关于栀子的本草学记载较少,成书于东汉时期《神农本草经》云:“卮子,味苦、寒。主治五内邪气,胃中热气,面赤酒皰皶鼻,白癩,赤癞,疮疡。一名木丹。生川谷。”[12]79汉末《名医别录》:“大寒,无毒。主治目热赤痛,胸心大小肠大热,心中烦闷,胃中热气。一名越桃,生南阳。九月采实,曝干。”[16]144以上本草对栀子的形态未做详细记载,所述栀子的性味、功效则与现代药用栀子基本一致。而同时期其他古籍中亦有对栀子用途、特征的论述。如早在西汉时期,司马相如《上林赋》就已提到栀子“鲜支黄砾”,唐代颜师古注:“鲜支,即今支子树也”,汉代《说文解字》解释“栀”,“黄木可染者也。”[29]可见当时栀子还做染料使用。西汉《史记货殖传》描绘:“若千亩卮茜,千畦姜韭,此其人皆与千户侯等。”[30]东汉《汉官仪》则记有“染园出卮茜,供染御服”之句,这里的“卮”“茜”都是指染料,从“千亩卮茜”“供染御服”等描述可以看出,栀子汉代已被引种,成为栽培植物,人工栽培历史十分悠久。

2.1.2魏晋南北朝时期——药用与染料不同来源品种逐渐清晰 魏晋南北朝时期,成书于公元492—500年的《本草经集注》中记载栀子“亦两三种小异,以七稜者为良,经霜乃取之,今皆入染,用于药甚稀”[14]303。其中“两三种小异”表明人们已经注意到栀子的品种差异,而“皆入染,用于药甚稀”则意味着染料所用品种多不做药用,当时已经根据不同目的选育相应的品种了。南朝刘宋时期,雷敩[19]75在《雷公炮炙论》中提出了“伏尸栀子”的概念,对药用栀子与伏尸栀子进行了划分:“凡使,勿用颗大者,号曰伏尸栀子,无力。须要如雀脑,并须长,有九路赤色者上。凡使,先去皮、须了,取仁。”可见,伏尸栀子颗大,入药所用栀子较小,栀仁大小、形态皆“如雀脑”,且药用栀子“并须长,有九路赤色者上”,其果实顶端有萼片宿存,优良栀子成熟色红,表面还具9个楞状凸起。自此,栀子药用品种逐渐划分清晰。

2.1.3唐代之后——源流清晰 唐代以后,医家多延续雷敩的观点,明确区分药用栀子与“伏尸栀子”。《药性论》中首见“山栀子”一名,指明药用栀子即“山栀子”[18]43。宋代《本草图经》曰:“栀子,生南阳川谷,今南方及西蜀州郡皆有之。木高七、八尺。叶似李而厚硬,又似樗蒲子。二、三月生白花,花皆六出,甚芬香,俗说即西域詹匐也。夏秋结实如诃子状,生青熟黄,中仁深红。九月採实,暴干。南方人竞种以售利。”[23]372《货殖传》云:“卮茜千石,亦比千乘之家,言获利之博也。此亦有两三种,入药者山栀子,方书所谓越桃也。皮薄而圆小,刻房七稜至九稜者为佳。其大而长者,乃作染色。又谓之伏尸栀子,不堪入药用。”书中详细描绘了栀子的原植物形态和生长习性:1)栀子木高两米,此高度多为灌木;2)栀子叶片多为长圆倒卵形、长椭圆形,革质,“樗蒲”为古代的一种博戏,其赌具“五木”由樗木制成,两头圆锐,中间平广,像压扁的杏仁,“又似樗蒲子”即指栀子叶片两头尖、中间广,似“五木”,《太平御览》也有“支子叶两头尖,如樗蒲形”的描述[21]649;3)栀子花芳香,通常六裂,农历二三月开花;4)夏秋结实,果实似诃子,生时为青色,成熟后变红,种子深红色。与《雷公炮炙论》中优质栀子表面9棱、《本草经集注》7棱者优略有不同,《本草图经》指出药用的山栀子果实表面有7~9个楞状凸起,综合后世《本草蒙筌》《本草纲目》《植物名实图考》等典籍中对栀子形态的记载,大多数优质栀子表面有7~9棱。

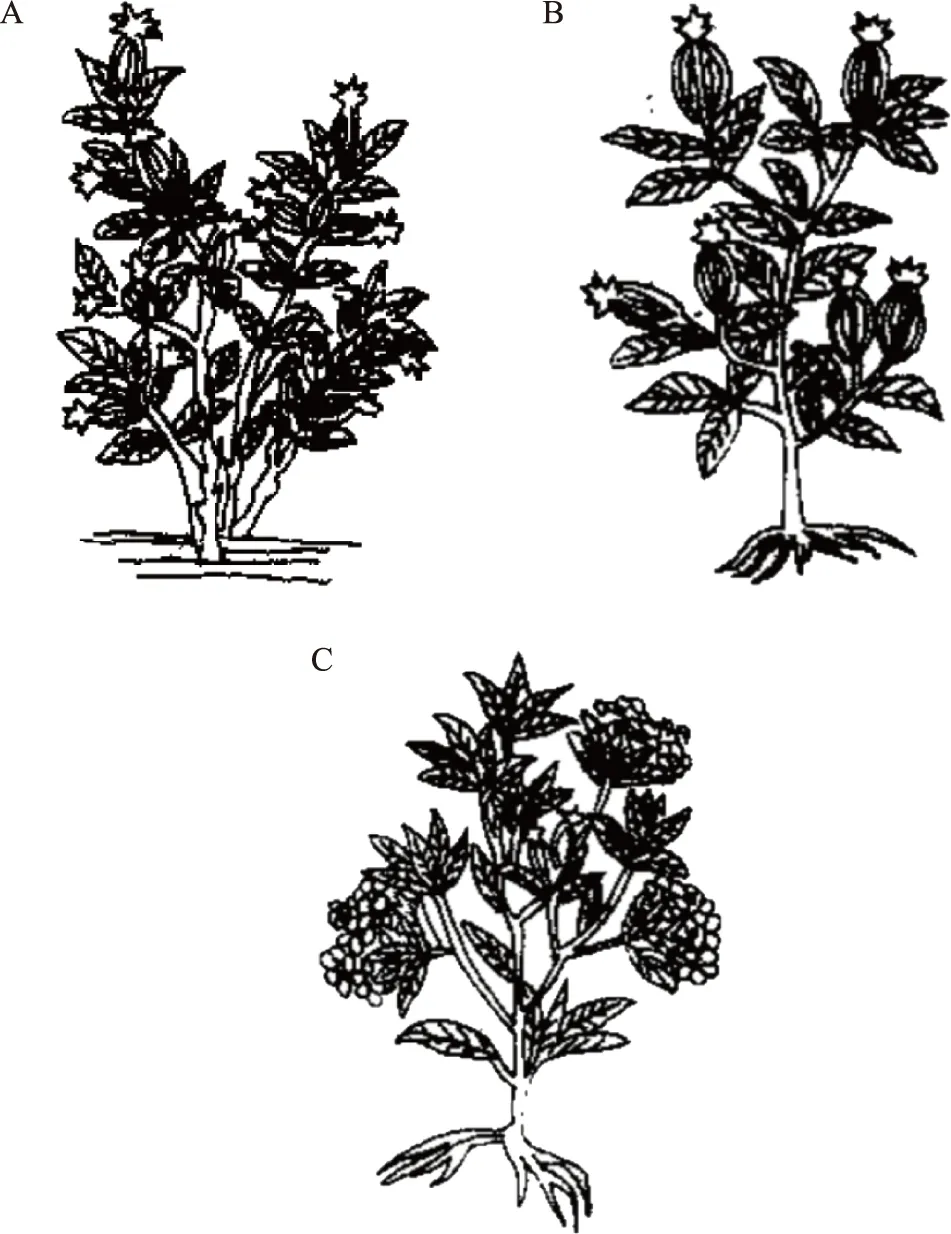

《本草图经》还附有“建州(今江西樟树)”“江陵府(今湖北荆州)”“临江军(今福建建瓯)”3幅栀子药图(见图1),图中栀子均为灌木,叶对生、全缘,倒卵状长圆形,顶端渐尖,基部楔形,建州(今江西樟树)、江陵府(今湖北枝江)栀子果实表面有棱、顶部花萼宿存,临江军(今江西樟树)栀子花朵顶生、6出[23]372。

注:A.建州栀子;B.江陵府栀子;C.临江军栀子。图1 《本草图经》所附栀子图

元代王好古[31]在《汤液本草》中比较山栀子和伏尸栀子的形态差异,“栀子大而长者,染色,不堪入药。皮薄而圆,七稜至九稜者,名山栀子,所谓越桃者是也”,山栀子皮薄、形圆、个小,表面有7~9个楞状凸起,伏尸栀子相对个大而长。

2.1.4明清时期——记述翔实 明清时期,相关本草记载更加丰富,明代《本草品汇精要》援引《本草图经》文字:“皮薄而圆小,刻房七稜至九稜者为山栀子,甚佳。其大而长者但可染色,不堪入药”[32]502;《本草蒙筌》记载:“家园栽者,肥大且长。此号伏尸栀子。只供染色之需,五棱六棱弗计。山谷产者,圆小又薄。堪为入药之用,七棱九棱方良。”[33]333表明,外观形态上,山栀子与伏尸栀子有明显区别,山栀子皮薄而圆小、表面7棱到9棱,伏尸栀子体长而大、表面5~6棱。

《本草纲目》李时珍[13]1398言:“卮子叶如兔耳,厚而深绿,春荣秋瘁。入夏开花,大如酒杯,白瓣黄蕊,随即结实,薄皮细子有须,霜后收之。”《本草原始》也记载了栀子的植物形态:“木高七八尺,叶似李而厚硬,又如兔耳,色深绿。四五月开花,蕊黄瓣白,芬香六出。夏秋结实如诃子,生青熟黄,中仁色红,霜后采取。入药以山谷产者,又以七棱至九棱,圆小皮薄者为上。如家园栽者,形大皮厚而长,雷氏称为伏尸卮子,只堪染家,入药无力。”[20]543以上文字描绘了栀子的形态特征,栀子叶厚、革质、色深绿,花芳香六出、夏季开、白瓣黄蕊,栀子果实皮薄、生青熟黄、顶部宿存萼片,种子色红、细小,所述均与现代药用栀子G.jasminoides相符。

清代《医林纂要探源》:“生山野,紧小者良。家种肥大,只可染色。”《本经疏证》:“一云染栀子,花六出,虽香不浓郁。山栀子,花八出,一株可香合圃。”[34]这些文字从多个维度区分了山栀子与伏尸栀子,从种植情况上看,山栀子“生山野”,伏尸栀子“家种”;从使用价值上看,伏尸栀子“只可染色”,“山栀子”则为正统药用栀子;从气味上看,山栀子香气浓郁,伏尸栀子(染栀子)气味寡淡。

《植物名实图考》记载:“栀子,本经中品,即山栀子,以染黄者,以七棱至九棱者为佳。”[35]1109所附图片清晰明了(见图2E),直观展现了药用栀子的叶片、花朵、果实形态:栀子叶对生,花瓣6裂,果实顶端有较长的宿存花萼,表面有棱。图片与现代栀子原植物极为相似,局部特征相符。

注:A.《本草蒙筌》;B.《本草纲目》;C.《本草原始》;D.《植物名实图考》;E.《中国药物标本图影》(1.焦栀子,2.栀子花,3.黄栀子)。图2 不同历史时期本草著作所附栀子图

2.1.5民国时期——种属认定 民国时期,《药物出产辨》载:“身短而圆者为山栀,合药用;身长者为水栀,染料用。”[36]84陈仁山指出药用者山栀子,身长作染料者为水栀子。《中国药物标本图影》中附有山栀子的图片,与黄栀子相比可明显看出其身短而圆的特征[37]。《中国药学大辞典》则写明栀子的英文名为Fructus Gadeniae Fruct. Garden.,拉丁文名为GardeniafloridaL.,是茜草科山栀的果实,书中对栀子形态的记载也十分详细,“高六七尺,最高者至丈余,叶对生。形椭圆或长卵形,全缘有光泽,花在梢头,夏日开六瓣白花,瓣皆迥旋,有芳香,将谢时变淡黄色,入秋结实,色黄,其形长椭圆,霜降后采收,晒干入药,并做染料。果实类似榧子,色黄褐,作长椭圆形,长一寸二三分,有纵列而突起之稜六七条,内皮薄,中藏红褐色之肉与多数种子,有芳香,性味苦。”[38]丁福保[17]24所著《中药浅说》也对栀子的种属、拉丁文名作了认定:“虽自生于暖国,然多栽培于庭园,为属茜草科山栀子G.florida的果实。”《中国药物学集成》里栀子“属茜草科,山中自生,或栽植。常绿灌木,高六七尺,叶椭圆形,有光泽,对生,夏月梢头开白花,六瓣花冠,秋季结实,为黄色,长椭圆形。”[39]

通过比对古今本草学著作中栀子的形态描述和附图(见图2),可以得到古时药用栀子(山栀子)与现代药用栀子一致,同时结合民国时期栀子的种属认定,能够得出结论:唐代之后药用栀子与今《中国药典》收载的茜草科植物栀子G.jasminoides的果实一致[2]248。

综上所述,中国古代栀子基原的确立经历了汉代的混乱时期,魏晋南北朝逐渐分化清晰,唐代之后彻底明确山栀子为药用栀子,并一直沿用至今。其中明清时期,栀子原植物特征记述翔实、绘图清晰,为后世确立栀子的现代种属为茜草科植物栀子G.jasminoides奠定了基础。

2.2 “伏尸栀子”和其他栀子混淆品考证

“伏尸”在古代道教、中医典籍中出现频率很高,与人的死亡及遗存的尸体有关[40]。魏晋道教典籍《太上洞玄灵宝五符序》载:“尸常欲人死,故欲攻夺,此之谓也。凡道士、医师,但知按方治身,而不知伏尸在人腹中,固人药力,令药不效,皆三虫所焉。”[41]句中“伏尸”隐藏于人腹中,可以使药物疗效减退。道教“伏尸”是人们出于对死亡的恐惧,想象出的鬼神概念,是在人体内作祟、致人死亡的神怪[40]81。中医认为,伏尸栀子“无力”,并记载其“无清内热之效,能散肌肤之热,用之失其功,三焦热邪不得清,目赤黄疽不能除,损其效”。现代研究也表明,水栀子(即伏尸栀子)护肝利胆效力弱[42]。结合“伏尸”原义与中医对伏尸栀子药用价值的认识,笔者推测,伏尸栀子名称的由来可能与其药效不佳、不作药用有关。此外,《南史·徐嗣伯传》:“常有妪人患滞冷,积年不差。嗣伯为诊之曰:‘此尸注也。’”[43]徐氏认为:“尸注者,鬼气伏而未起,故令人沉滞”,“伏尸”伴有寒冷、沉滞的特性,而伏尸栀子药性苦寒,也与词义一致。

经前人考证,伏尸栀子为现时的水栀子,是药用栀子的混淆品[6]69。谢宗万[8]对“水栀子”实地考察得,水栀子果实长圆形或椭圆形,果体长达3~5.5 cm,直径1~2 cm,果柄长0.5~1 cm。谢宗万将水栀子定为栀子的新变型——长果栀子,学名为G.jasminoidesEllis.f.longicarpaZ.W. Xie et Okada.。研究表明,山栀子中栀子苷含量高于水栀子,水栀子中京尼平苷及西红花苷Ⅰ的含量较高[4]。而栀子苷是栀子的主要药效成分,具有镇痛、抗炎、抗内毒素、保肝利胆、脑缺血保护等多种药理作用[44]。今《中国药典》以栀子苷为栀子的检测成分,有利于从成分上区分药用栀子与水栀子[2]248。

此外,茜草科栀子属还有大花栀子G.jasminoidesEllis var.grandifloraNakai.、大黄栀子G.sootepensisHutchins.、匙叶栀子G.angkorensisPitard.、海南栀子G.hainanensisMerr.、狭叶栀子G.stenophyllaMerr.等多种植物[45]499。其中,大花栀子曾被《新编中药志》《中华本草》《当代药用植物典》等多本著作认作是水栀子的原植物[4]753。谢宗万[8]考证后,发现大花栀子与水栀子(长果栀子)果形不同、花朵大小不同,而其果形与山栀子一致,故大花栀子并非本草古籍中的伏尸栀子。其余栀子多做观赏花卉,形态特征与正品药用栀子均有不同(见表1)。主产于云南的大黄栀子也做傣族民间药,用于跌打损伤,不与中药栀子相混用[45]499。另外,清代《滇南新语》云:“有草出迤西,名都拉,能解诸药性。凡市药者,远而弃之;误入药室,则诸品不效。虽砒石之烈,亦化为乌有,服毒者用此立解。其形类栀子而黑。”[46]表明都拉形似栀子,应当注意与栀子相区别。

通过表1能够看出,正品药用栀子宿存花萼极长,萼裂片可长达10~30 mm,是栀子的定种特征,早在南北朝时期中医便言栀子“须长”,对栀子的形态特点把握十分准确[19]75。此外,栀子果实表面纵棱数目也是其区别于栀子属其他种植物的重要特征,茜草科栀子果实表面有翅状纵棱5~9条,匙叶栀子、狭叶栀子、海南栀子纵棱不明显,大黄栀子虽表面纵棱5~6条,但其为乔木,易于区分。且古籍中多记载优质栀子表面7~9棱,也可与大黄栀子相区别。水栀子为栀子变型,与药用山栀子为同一品种,目前无通过果实表面棱数区分山栀子和水栀子的研究,而《本草蒙筌》中记载伏尸栀子表面5~6棱,山栀子表面7~9棱。笔者观察发现水栀子表面纵棱确比山栀子稀疏,具体山栀子和水栀子是否有果实纵棱数目的区别,有待进一步实地考察与分析。

表1 栀子属植物特征鉴别

3 药用部位考证

本草古籍中栀子的使用主要有栀子仁、栀子皮、全栀子3种。东汉时期,全栀子的运用十分广泛,《伤寒论》《金匮要略》中含有栀子的方剂共10首,均用全栀子,未发现此时期栀子皮及仁分用的方剂[47]。魏晋南北朝时期,开始出现单用栀子皮、栀子仁的文字记录,雷敩[19]75用栀子需“去皮、须了,取仁”;葛洪方则“以十四枚去皮,捣,蜜丸服,如梧子三丸。”[23]372自此,栀子药用部位皮仁分用与合用并存。隋唐年间,传世方书较少,但仍可见栀子皮、仁分别使用的记载,隋代《梅师方》记载:“卮子皮烧研、石硫黄等分,为末,傅之。”唐《千金方》《食疗本草》等多处用“卮子仁”,治疗火疮未起、下利鲜血等证[48]320。《本草衍义》中亦有去皮取仁的方法:“又治心经留热,小便赤涩,去皮山栀子火炮、大黄、连翘、甘草炙,等分末之,水煎三、二钱匕,服之无不效。”[49]88

元代本草古籍中出现了很多对栀子不同药用部位临床作用差异的探讨,大多依据取象比类的方法,认为“仁”在药物中心,与心脏于心包之中的位置相似,且栀子形似心脏,色红走血分,入心经,可以治疗心经相关疾病。而肺主皮毛,单用栀子皮可以“以皮治皮”,治疗表证和肺热。如元代《本草元命苞》记载:“连皮泄肺热,去壳入心经”[21]651;《本草发挥》记载:“去皮泄心火,连皮泄肺火。用仁,去心胸中热。用皮,去肌表间热。”[50]元代医家认为,栀子不同药用部位的临床功效有所区别。朱丹溪是金元四大家之一,他对栀子药用部位的研究十分深入,提出“治上焦、中焦连壳用,下焦去壳”“胃热病在上者,带皮用”“仁能屈曲下行,降火从小便泄出,人所不知”等诸多理论,此后医家深受其影响[32,51]。

明清时期,栀子药用部位相关理论进一步发展,医家在栀子皮仁分用与合用的功效原因、适用病症等方面都形成了自己的见解。刘文泰[32]502在《本草品汇精要》中解释栀子仁入心经:“卮仁由寒气之轻清以至肺,即有苦味之涌泄以至心。”《药镜》:“单用于呕吐有妨,仁与心通用。其仁心热可疗,炒服于鼽衂有益。皮为肌类,剥其皮,肌热可除。”[52]77《得配本草》:“内热用仁,表热用皮。”[53]182《罗氏会约医镜》:“胸中郁热、懊憹不眠,去皮用。肌表邪热,留皮用。”[54]627《本草述钩元》:“治上中焦病,连皮,或生或炒用;下焦病,去皮,洗去黄浆,炒用。治血病及开郁止痛,并炒黑用。去心肝血热,酒炒黑用,殊效,不用皮。”[55]522详细阐述了栀子皮、栀子仁、全栀子的适用情况。

如今湖南、河南部分地区仍有栀子皮、仁分开用药的习惯[56]。然而由于去皮操作繁琐,全国大部分地区已予简化,临床上均用整个栀子,不再区分栀皮、栀仁。现有的部分实验结果为栀子皮、栀子仁分开使用与否提供了一定参考。吴晓燕等[57]发现栀子仁中环烯醚萜苷类较多,栀皮中以芦丁、绿原酸为代表性成分的黄酮类、有机酸类较多,环烯醚萜苷类是心脑血管疾病——即中医“内热”方面广泛运用的成分,而绿原酸具有促进胃液分泌及止血作用,符合古人“胃热病在上者,带皮用”的认知。但现代关于栀子不同部位功效、成分的研究仍然较少,尤其缺乏相关药理实验证明[56]。因此,临床上是否应遵从古法,继续坚持栀子皮、仁分用与合用并存,还需要进一步研究与探讨。

此外,古籍中还有栀子“花、叶、根皮”入药的记载,唐代栀子花便在《千金翼方》的面膏中出现过,明代《滇南本草》中记载了栀子花入药的相关方剂:“栀子花三朵,蜂蜜少许,同煎服。又方:治鼻血不止,奇效。栀子花数片,焙干为末,吹鼻即止。”[58]210《本草纲目》也对栀子花药性功效做出说明:“栀子花味苦,性寒,泻肺火”“悦顔色”[13]1400。清代栀子的叶和根皮也作药用,《本草纂要》:“叶,悦颜色,面用之。”[59]34《草木便方》:“栀子根皮苦微寒,妇女气血和不难。”[60]但栀子花、叶、根皮在历史上药用较少,主流药用部位还是栀子的果实。

4 道地性考证

历代本草对栀子的产地皆有记载(见表2)。汉代栀子主产于河南南阳,“生川谷”,多为野生品种[12]79。唐代湖北襄阳、河南邓州等地成为栀子产区,同样以野生品种为主要药用来源。宋代栀子产地进一步向南迁移,并发展到南方各地,《本草图经》记载:“栀子,生南阳川谷,今南方及西蜀州郡皆有之。”[23]372《宝庆本草折衷》言:“生南阳川谷及西域、西蜀、南方及建州、江陵府、临江军。”[21]650宋代栀子产地囊括四川、华南、华东、华中大部地区,其中,江西樟树、湖北荆州、福建建瓯为栀子道地产区。南宋杭州地方性本草《履巉岩本草》中说:“今处处种有之”[61]44,可见,此时除了野生栀子,栽培品种也作药用,在杭州乃至全国各地均有种植。到了明代的时候,刘文泰在《本草品汇精要》中明确指出栀子“【道地】临江军、江陵府、建州”[32]502,与宋时道地产区一致。同时,明代仍说“生山间”“山谷产”,表明当时栀子野生、家种均有,均做药用。清代则有“建栀”的概念,“福建建瓯”作为栀子的道地产区已成为共识,《类经证治本草》言:“川产者良。”四川也是当时栀子重要的产地[62]8。民国时期,《药物出产辨》记载:“以广东北江、星子、连州产者佳。”[36]84表明广东部分地区同样出产栀子。综上所述,古籍中记载的栀子产地经历了由北至南的变迁,由单纯野生品种到野生家种共同入药,历代主要道地产区包括河南南阳、江西樟树、湖北荆州、福建建瓯、四川多地。

表2 栀子道地性变迁情况

现代栀子产地囊括我国中部和南部的大部分地区[63],主产于江西、福建、浙江、四川、河南、湖北等省,湖南、江苏、安徽、广东、广西等亦有出产[64]。江西省是道地栀子的主产区,省内樟树、丰城、新干等地的栀子皮薄色红、远销海外[65]。刘方舟等[66]分析了近年来文献中不同产地的栀子数据,总结发现江西为栀子最优产区,河南、湖北、福建、四川次之,其余产区栀子质量不佳,这样的结果也与古代本草学记载十分符合。目前栀子的主产区为江西宜春、福建福鼎等地。

5 质量评价

果实类中药材入药多以个大为佳,栀子正相反,个小、完整、仁饱满、内外色红者质优,个大、外皮棕黄色、仁较瘪、色红黄者质次[28]4079。通过梳理本草学古籍,笔者也发现相近的记载,南北朝雷敩[19]75云:“凡使,勿用颗大者,号曰伏尸栀子,无力。须要如雀脑,并须长,有九路赤色者上。”宋代《本草图经》:“皮薄而圆小,刻房七稜至九稜者为佳。”[23]372明代《药性会元》:“方中所用山栀,形最紧小,七稜至九稜者良。”[68]886清《本草求原》:“小而圆,有七九棱者佳。长大皮厚者不堪用。”[71]620对栀子大小的要求既是防止误用易混淆品种伏尸栀子的必要举措,又是从古至今栀子均以体小为佳的品质评价标准的重要体现。现代研究发现,栀子的形态大小与内部主要活性成分有关,小而圆的栀子中环烯醚萜类成分的含量高,大而长的栀子中色素类成分的含量高,成分含量上的差异为古人的经验判别提供了理论支撑[72]。此外,古籍还体现了优质栀子的其他特征:色赤、皮薄、形圆饱满、表面有7~9棱凸起、果实宿存花萼长。另《本草汇言》中提出:“入药以山谷产者”,认为野生栀子比栽培栀子质量佳[73]395。

6 采收加工

南北朝时就有栀子采收时间的记载,《本草经集注》云:“经霜乃取之”[14]303,霜降时节为农历九月,即公历的10月中下旬。唐《新修本草》:“九月采实,曝干”,与前文“经霜”是一个时间段的不同表述,此后医家一直沿袭该说法。“惟花时不采,而采者为黄赤之实。”也表明为同一采收时节。现代研究表明,10月下旬采收的栀子成熟饱满,栀子苷含量较高[74]。

采集后的加工方法有“曝干”[15]188“阴干”[19]75“去皮、须了,取仁,以甘草水浸一宿,漉出,焙干,捣筛如赤金末用”[33]333“折梗及须,研碎纔炒”[21]653等,不同朝代略有差异,多以鲜果采摘后去皮、须,再曝干、焙干为主。今《中国药典》记载栀子的加工方法为“除去果梗和杂质,蒸至上气或置沸水中略烫,取出,干燥。”[2]248蒸、烫有利于杀酶保苷,增加有效成分的含量,现今市场上的栀子也多为先蒸或烫后干燥[5]71。研究显示水浴热烫炮制法可较好地保存栀子中栀子苷成分,有其科学依据[74-75]。建议经典名方开发当涉及栀子药材的加工时,也应将栀子水煮后晒干,以提高有效成分含量。

7 炮制

栀子的炮制方法多样,通过梳理本草典籍,大致可分为如下5类:修制、炒制、烧制、辅料制和其他制法(见表3)。

表3 不同历史时期栀子炮制方法

7.1 修制

汉代《注解伤寒论》记载,中药栀子最早的炮制方法为“擘”[76]82,“擘”即用手掰。此前,栀子只以完整果实入药,擘的出现有利于有效物质的煎出,是最基础的修制方法。魏晋南北朝时期,“捣”也出现在《肘后备急方》等多本方书里。宋代沿袭之前的擘法、捣法,同时又发展出“捣末、捣细、擘碎、切碎、研极细末”等更加细化的修制方式。明代,方书增加了“碾细末”“剉”,清代则有“取栀子捣汁服”,将栀子捣汁生用,可以解羊踯躅毒。

7.2 炒制

栀子性味苦寒,易伤脾胃,炒法在栀子的运用中地位十分重要,根据火候不同,又可分为清炒、炒焦、炒黑。

7.2.1清炒、炒焦 唐代已有关于炒法的记载,《普济本事方》中记栀子“炒研”入药。元代朱丹溪则对炒法的适用范围做了说明:“下焦去殻,洗去黄浆,炒用。”同时,元代还首次出现了“炒焦”的记录。明清之时,炒用更多,对炒制程度也有更加详细的叙述,有“微炒”“微焦”“炒研”“炒透,研”“炒焦”“微炒去皮”等,对于炒制的火候,不同医家观点不同,贾九如[77]110认为栀子应当“炒去秽气,带性用,不宜太过”;李中梓[78]783则支持“炒透用”。现代炒栀子的方法是:“取碾碎的栀子,置锅内用文火炒至金黄色,取出,放凉”。经典名方中“化肝煎”和“宣郁通经汤”栀子也是炒制使用,应依据现代炒栀子的方法炮制。

续表3

续表3

7.2.2炒黑 栀子炒黑在古代本草、医书的记载中多针对特定的疾病。元代朱丹溪提出:“治血病,炒黑用。”利用炒炭技术,增强药物的止血功能,现代研究也表明,栀子经炒炭后,栀子苷、熊果酸、多糖等含量明显降低,而鞣质类成分明显增加,可以产生止血与缓和药性的作用[10]。

明清时期,《本草蒙筌》:“止血用,须炒黑色。”[33]333《药镜》“炒之黑,而虚火降。”[52]77《本经逢原》:“入降火药以建栀、姜汁炒黑用。”[70]201《伤寒温疫条辨》:“炒黑尤清肝胃之火,解郁止血。”[79]199可见,治疗血证、虚火上炎证、肝胃火证时,栀子应当炒黑使用。此外,对部分体虚寒的病患,“炒黑则寒性减”,也应使用黑栀子。明《轩岐救正论》:“生栀性太寒,古方用为吐药,疗上膈之实热。经炒者性凉,祛热解烦,保肺抑心。其炮黑者性平,除郁滞,理肝气,济生逍遥散加之,亦止血窍。此一物而有三用也。性寒凉平,随火变化耳。”[80]245这是对栀子炒法的极好总结。

7.3 烧制

从东晋到明清,栀子均有“烧”的炮制方法。东晋时期最早可见“烧”“烧末”“烧,研末”的记载,如“葛洪方以十四枚去皮,捣,蜜丸服,如梧子三丸,日三。大效。又治霍乱转筋。烧栀子三枚,未服立愈。时行重病后劳发,水煮十枚饮汁,温卧彻汗乃愈。”[81]896“肘后方治霍乱,心腹胀痛,烦满短气,未得吐下,若转筋。烧栀子二七枚研末,熟水调服。”[48]320唐代提出“烧灰”“烧存性”;宋代有“烧半过”“连皮烧半过”“烧灰”的记载;元明清时期,也继承了之前的烧制方法。烧法同炒法一样,目的在于减少栀子苦寒之性,使体虚、久寒病人也可使用栀子,同时加热炮制也可使栀子质地酥脆,利于有效物质溶出。

7.4 辅料制

用辅料炮制的方法非常丰富,主要有甘草水制、姜汁制、盐制、酒制、草乌制、童便制、蜜制、乌药制、蒲黄制等。南北朝即有“以甘草水浸一宿,漉出焙干,捣筛如赤金末用”[19]75,这是加辅料炮制法的首次记录。甘草水制的方法在宋、明、清也有沿用,许希周[21]653认为:“凡用去皮取仁,或以甘草水浸过尤妙。”而近代此法不再使用,笔者推测可能是由于工序复杂,在历史发展过程中逸失。

唐代《银海精微》中首载“酒炒法”;宋代则有“姜汁炒”“姜汁拌炒”“盐水炒黑”[82]387。明代加辅料炮制的方法发展较快,且记述较详,新增“微焦,蜜拌和”“草乌炒”“童便炒”“盐炒”“姜汁炒黑”“草乌炒黑”等多种方法,《药镜》中写到“炒之黑,而虚火降;制以姜,而烦壮去。酒为上行,盐浸下走”[52]77,对栀子加辅料炮制的意义进行了阐释。《万病回春》则从疾病的角度详写不同辅料的作用:“姜汁炒黑,治呕吐翻胃。童便炒:泻肾火而退虚火,治阴虚火动,遗精。盐炒:泻胃火而解本经血分之热,治阳明经血热,牙床红烂。”用不同辅料炒制的栀子在临床疗效上有所差异,适用于不同的病症[83]15。此外,除甘草水制外,明《外科理例》还记载了“酒浸”这一加辅料水制法[84]294。

到了清代,医家主要沿用前几代的栀子炮制方法,同时也有自己的创新改进,新增“乌药拌炒”“蒲黄炒”“童便炒黑”“酒炒黑”,赵其光[71]620在《本草求原》对栀子辅料炒法加以阐释,认为不同炮制方法各有其优势特点:“酒炒,去心肝血热;童便炒,滋肾血,降阴火;姜汁炒,开郁、止痛、止烦呕。”现今,大多数辅料炮制方法已经不再使用,仅酒栀子、姜栀子、盐栀子仍有沿用。经赵淑杰等[9]实地调查,我国仍使用辅料炮制栀子的地区有:姜制4个地区,酒制2个地区,盐制2个地区。

7.5 其他制法

栀子的炮制方法还有炙、火炮、焙、蒸、煨、火灼等。

综上所述,栀子炮制方法多样,汉代即有栀子最早的炮制方法——修制法。修制法有利于成分煎出,一直沿用至今。魏晋南北朝时期,栀子炮制方法进一步发展,开始出现烧制入药的记载。同期,雷敩[19]75提出:“以甘草水浸一宿,漉出焙干,捣筛如赤金末用。”这是加辅料炮制法的首次记录。唐代栀子“炒研”药用,炒制法开始成为医家炮制栀子的常用方法。与烧制法相似,炒制可以抑制栀子苦寒之性,扩大其适用范围。唐代医家还将辅料制与炒制相结合,首创“酒炒”,开启以辅料炒制栀子的先河。元代方书中同时出现“炒研”“炒焦”“炒黑”的记载,以炒制火候和程度为炒制法分类。明清时期,栀子的炮制方法十分丰富,修制、烧制、炒制、辅料制均有使用,医家还对炒制的火候和功效提出了自己的见解,同时,辅料制法也不断丰富,姜汁制、盐制、酒制、草乌制、童便制、蜜制、乌药制、蒲黄制等在本草著作中皆有记载。此外,栀子还有一些其他炮制方法,如炙、火炮、焙、蒸、煨、火灼等。

现今,大部分栀子炮制方法已经不再沿用,《中国药典》仅收载3种栀子的饮片规格,分别由古代的修制法和炒法(清炒、炒焦)发展演变而来[2]248。辅料制法中,仅酒栀子、姜栀子、盐栀子在我国部分地区仍有使用。

8 结语

8.1 古代栀子基原稳定,药用部位多样

考证历代本草,所用栀子主流基原为茜草科植物栀子G.jasminoides,即市面所说山栀子。市场上尚有水栀子——茜草科长果栀子G.jasminoidesf.longicarpa,是药用栀子的混淆品。经典名方研发应当选用茜草科植物栀子G.jasminoides。

药用部位方面,自魏晋南北朝时期至清代,“栀子皮、栀子仁、全栀子”均做药用,以“个小、完整、仁饱满、内外色红”者为佳。也有少量栀子“花、叶、根皮”入药的记载,然而《中国药典》规定栀子的药用部位为其干燥成熟果实[2]248。具体是否应当遵从古法,坚持栀子皮仁分用与合用并存,还是依据《中国药典》和现行规范全部使用全栀子,目前仍存在争议。经典名方“桑杏汤”一方中,《温病条辨》记载用“栀皮一钱”,该方轻宣温燥,治疗上焦外感风热,吴鞠通用栀子皮清泄上焦肺热,符合栀子皮“连皮泄肺火”的传统中医理论。同时,现代研究也表明,栀子皮、栀子仁在挥发油、黄酮等成分含量中表现出了巨大差异,这种差异可能是其药效差异的基础[57]。综上,建议“桑杏汤”中涉及栀子药材,当尊重古代医籍原意,优先考虑以栀子皮入药。“化肝煎”“清肺汤”“宣郁通经汤”“清金化痰汤”则应当用全栀子。

8.2 历代栀子道地产区变迁

根据本草古籍记载,汉代栀子主产于河南南阳。其后,栀子产地向南迁移,南方多地均有种植,自宋代开始,江西樟树、湖北荆州、福建建瓯为栀子的道地产区。清代福建建瓯、四川是当时栀子的重要产地。现代栀子的主要产地囊括我国中部和南部的大部分地区,主产区为江西宜春以及福建福鼎等地,其中江西的栀子因质量佳被称为“江栀子”。《目录》中,包含栀子的名方均为明清时期方剂,结合明清古籍记载道地产区和现在的产地栽培情况,建议选择江西宜春、福建福鼎、四川、湖北作为栀子考察产区。

8.3 栀子10月中下旬采收,炮制方法趋于多样

本草中栀子的采收时间始终为公历10月中下旬,“经霜乃取之”“九月采实,曝干”。现代研究也表明,公历10月下旬栀子成熟饱满,栀子苷含量较高,此时采收有其科学意义。与现代不同,古时栀子的加工方法多以鲜果采摘后去皮、须,再干燥为主,而现在栀子先蒸或烫后干燥的方法能更好地保存栀子中栀子苷成分,起到杀酶保苷的作用。鉴于此,建议经典名方开发时,栀子于10月中下旬采收,采用今《中国药典》所规定的“除去果梗和杂质,蒸至上气或置沸水中略烫,取出,干燥”方法加工栀子,以保存有效成分,便于质量控制[2]248。

栀子的炮制方法多样,通过对本草典籍梳理,大致可分为修制、炒制、烧制、辅料制和其他制法5类。汉代修制方法“擘”,是有文字记录的栀子最早的炮制方法,修制可以粉碎药物、利于成分的煎出,一直沿用至今。魏晋南北朝时期,栀子炮制方法进一步发展,开始出现烧制法。炒制则是栀子最重要的炮制方法,可以抑制栀子的苦寒之性。炒制又可分为清炒、炒焦、炒黑。唐代栀子“炒研”入药;元代出现炒焦法和炒黑法的记载;明清时期,栀子炒制的火候和作用得到了更充分的论述,炒制理论不断发展。同时,与炒制理论相辅相成,栀子的辅料制法不断丰富,包括甘草水制、姜汁制、盐制、酒制、草乌制、童便制、蜜制、乌药制、蒲黄制等多种方法。自南北朝始,辅料制法在继承中不断创新和充实。《中国药典》规定栀子的饮片规格共3种,一种为单纯修制后的栀子饮片,“栀子除去杂质,碾碎”,余下为炒栀子和焦栀子。这3种方法是由古代的修制法和炒法(清炒、炒焦)发展演变而来。

经典名方“化肝煎”“宣郁通经汤”均可解肝郁、降肝火,以栀子清火宣郁。方书记载这里用炒栀子,是因为明清时期栀子“近多炒用,用生者绝少”,医家认为,生栀子药性苦寒,药力竣猛,具有涌吐作用,用炒栀子可以抑制其苦寒之性,久寒的病患也可以使用。而“清金化痰汤”“清肺汤”“桑杏汤”,处方中并未注明炮制方法。现代中医使用这5首经典名方时,并无明确规定栀子生用或炒用,一般是根据病人实际情况而斟酌,大便糖稀的病患用炒栀子,大便干燥、脾胃较好的病人用生栀子。笔者建议,经典名方考证时,尽可能尊重古籍经验,“化肝煎”“宣郁通经汤”用炒栀子,“清金化痰汤”“清肺汤”“桑杏汤”则可选择现行生栀子的规格,均按照今《中国药典》规定方法进行炮制。