经典名方中木通与通草的本草考证△

2020-10-28兰晓燕赵佳琛翁倩倩金艳张卫彭华胜李兵蔡秋杰杨洪军张华敏詹志来康利平

兰晓燕,赵佳琛,翁倩倩,2,金艳,张卫,彭华胜,李兵,蔡秋杰,杨洪军,张华敏,詹志来*,康利平*

1.中国中医科学院 中药资源中心,北京 100700;2.江西中医药大学 院士工作站,江西 南昌 330004;3.中国中医科学院 中药研究所,北京 100700;4.安徽中医药大学,安徽 合肥 230012;5.中国中医科学院 中医药信息研究所,北京 100700;6.中国中医科学院 中医药发展研究中心,北京 100700;7.中国中医科学院,北京 100700

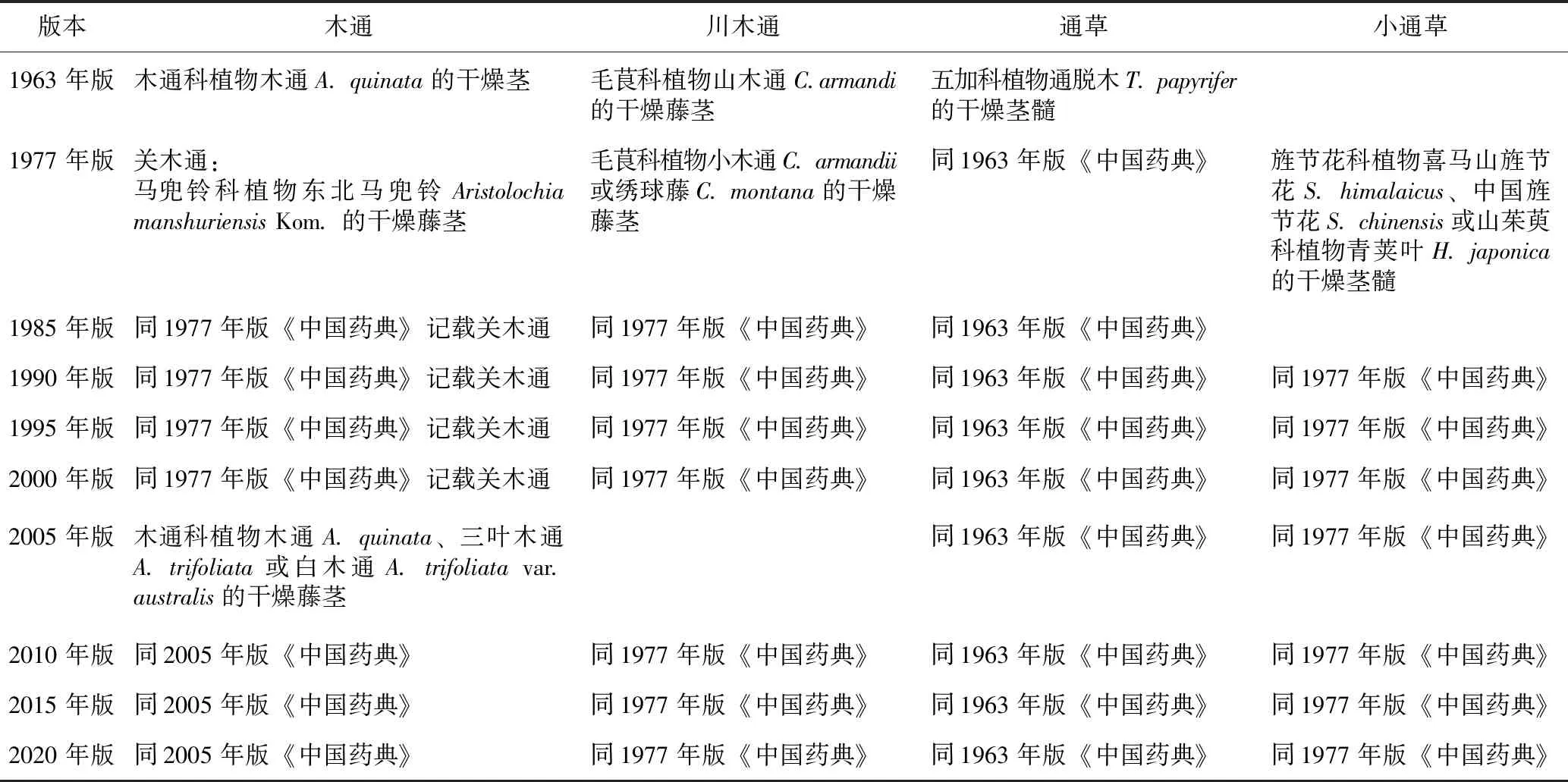

木通、川木通以及通草、小通草均为临床常用利水通乳药,《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)规定木通的来源为木通科植物木通Akebiaquinata(Thunb.)Decne、三叶木通A.trifoliata(Thunb.)Koidz、或白木通A.trifoliata(Thunb.)Koidz. var.australis(Diels)Rehd.的干燥藤茎[1]65。川木通药材的来源为毛茛科植物小木通ClematisarmandiiFranch.或绣球藤C.montanaBuch.-Ham.的干燥藤茎[1]38。通草药材的来源为五加科植物通脱木Tetrapanaxpapyrifer(Hook.)K. Koch的干燥茎髓[1]309。小通草药材的来源为旌节花科植物喜马山旌节花StachyurushimalaicusHook. f. et Thoms. ex Benth.、中国旌节花S.chinensisFranch.或山茱萸科植物青荚叶Helwingiajaponica(Thunb.)Dietr.的干燥茎髓[1]50。历版《中国药典》对木通、川木通、通草、小通草记载变化见表1。

表1 历版《中国药典》中木通、川木通、通草、小通草的记载变迁

2018年国家中医药管理局会同国家药品监督管理局制定并公布的《古代经典名方目录(第一批)》(以下简称《目录》)中,包含木通、通草的药方共4首,其中“当归四逆汤”出自汉代张仲景《伤寒论》,所用为通草;“辛夷散”出自宋代严用和《严氏济生方》,所用为去节的木通;“藿朴夏苓汤”出自清代石寿棠《医原》,所用为丝通草;“除湿胃苓汤”出自清代吴谦《医宗金鉴》,所用为木通。这4首名方中,存在“通草”“木通”(去节)、“丝通草”“木通”多种不同的表述。历代本草不同历史阶段中通草与木通曾经存在名实混淆的情况,加之木通不同地区使用基原十分复杂,这就使得在经典名方研发过程中,需进行考证,厘清不同历史时期基原的变迁情况,为经典名方的开发利用提供依据,以保证临床用药的安全有效。

近代以来,多名学者对木通药材的基原进行过考证[2-5],然而对通草涉及较少,特别是通草名称及基原的历史变迁过程。而木通和通草在古代存在名称混淆的问题,应对两者的名称及基原的历史变迁过程仔细梳理,明确不同朝代经典名方中所用药材的具体来源。关于木通及通草的道地产区和采收加工炮制演变的文献也涉及较少,如“丝通草”对应当前具体是何种炮制规格尚无报道。基于此,有必要从名称、基原、道地性、采收加工炮制几方面对古代名方中木通及通草药材进行本草考证。

1 释名

通草始载于《神农本草经》,因其“茎中有细孔,吹之两头皆通”的形态特征得名通草[6]16。明代《本草乘雅半偈》云:“黄中通理,故名通。草类藤蔓,仍名草。”[7]因通利的功效和藤蔓归草类而得名通草。木通,古称以“疏通肝木”得名。通草(今木通)及其果实和通脱木(今通草)在众本草中别名众多,现总结如下:

1.1 通草(今木通)别名

《神农本草经》:“通草,一名附支。”通草为藤蔓植物,可能因其攀附支撑于其他植物而生的特性而得名“附支”[6]16。梁代陶弘景[8]223《本草经集注》:“或云即葍藤茎。”称通草为“葍藤”。《尔雅注疏》曰:“葍。大叶,白华,根如指,正白,可啖。”[9]474可知“葍”为当时的一种植物,叶大开白花,根白可食,可能为旋花科植物(Calystegiasp.),通草因蔓生特点可能与之形态相似而被称为“葍藤”。《吴普本草》:“通草,一名丁翁。”[10]13《说文解字》曰:“夏时万物皆丁实。”[11]可能因木通果实饱满壮实而得名“丁翁”。《药性论》云:“一名王翁万年”[12]16,指出通草有别名为“万年藤”。魏·李当之[13]4382《药录》中记载女萎也有别名为“万年藤”,女萎还有俗名“花木通”,因此两者可能因植物形态相似而有类似的别名。

1.2 木通果实别名

《唐本草》:“其子……南人谓为鷰覆,或名乌覆,今言葍藤,覆葍声相近尔”[14]。通草的果实被称为“鷰”或“乌”,《说文解字义证》:“玄乃赤黑色鷰羽是也。”“鷰”与“乌”均为黑色之意,可能因通草种子为黑色而命此名。“覆”覆与“葍”声相近,故命名“鷰覆子”。唐代《本草拾遗》:“江东人呼为畜葍子,江西人呼为拿子,如算袋,穰黄子黑。”[15]130东汉《说文解字》对“畜”的解释为:“田畜也。《淮南子》曰:玄田为畜。”“葍”为一种多年生缠绕草本植物,或因木通为藤本植物,且可为牲畜食用,故名“畜葍子。”有些地方称通草为“拿藤”,故其果实名“拿子”。木通果实还有“八月樝”“八月札”“八月瓜”“八月炸”等别名,可能因其果期为农历八月左右且成熟时腹缝开裂而得名。其还有别名为“野木瓜”,因其形态与野木瓜相似而得名。

1.3 通脱木(今通草)别名

通草在宋代以后多以通脱木用。秦汉时代《山海经》中就有过通脱木的记载。《山海经》云:“寇脱,茎中有瓤正白。”[16]《尔雅》云:“离南,活脱也。以活莌亦谓之离南,今人谓之通草。”“寇脱”与“活脱”类似,均因通脱木茎中有白色茎髓且可趁鲜取出而得名。陈嘉谟[17]12:“白瓤中藏,脱木得之,故名‘通脱’。”

2 基原考证

2.1 唐以前本草中仅有“通草”之名而无“木通”

我国现存最早的药学专著,东汉时期成书的《神农本草经》中,将通草列为中品:“通草,味辛平,主去恶虫,除脾胃寒热,通利九窍血脉关节,令人不忘,一名附支,生山谷。”[6]记述了其功效与生境。魏·吴普[10]13《吴普本草》曰:“通草,一名丁翁,一名附支,神农黄帝辛,雷公苦,生石城山谷。叶青,蔓延,止汗,自正月采。”指出通草为一种藤蔓植物,并且生长在石城山谷,“石城”为今江西赣南一带。

梁代陶弘景[18]34《名医别录》增补了通草的功效:“疗脾疸,常欲眠,心烦,哕出音声,疗耳聋,散痈肿、诸结不消,及金疮恶疮,鼠瘻,踒折,齆音瓮鼻,息肉,堕胎,去三虫。一名丁翁。生石城山谷及山阳。正月采枝,阴干。”且指出了通草的加工方式为阴干。陶弘景[8]223在《本草经集注》中对通草的形态进行了描述:“今出近道。绕树藤生,汁白,茎有细孔,两头皆通,含一头吹之,则气从彼头出者良。或云即葍藤茎。”根据陶弘景的描述,可知其为藤蔓植物,枝叶含白浆,且茎中有细孔,两头互通。从其所描述的特点看,与今木通科植物藤茎特征相符。

唐代苏敬等[14]《新修本草》注:“此物大者径三寸,每节有二三枝,枝头有五叶。其子长三四寸,核黑穰白,食之甘美。南人谓为燕覆或乌覆,今言葍藤,葍覆声相近尔。”描述了通草藤茎的直径大小,较大的可达3寸,每节有2、3个侧枝,每1枝有5片小叶,类似掌状复叶,果实长3、4寸,核黑瓤白,果实甜美可食。以上所描述的形态特征《中国植物志》中记载的木通科木通A.quinata“掌状复叶互生或在短枝上的簇生,通常有小叶5片”特征相符[19]7。对于果实的描述亦与木通科木通A.quinata“果长圆形或椭圆形,长5~8 cm,直径3~4 cm,成熟时紫色,腹缝开裂;种子多数,卵状长圆形,略扁平,不规则的多行排列,着生于白色、多汁的果肉中,种皮褐色或黑色。果味甜可食”的特点完全相符。因此《新修本草》及之前本草中所记载的通草,应为木通科的木通A.quinata。据以上描述,经典名方中汉代张仲景《伤寒论》医方“当归四逆汤”中的“通草”应为木通科木通A.quinata。

2.2 唐代始见“木通”之名,出现名实混乱

“木通”之名始见于唐代甄权[12]16《药性论》:“木通。臣,微寒,一名王翁万年。主治五淋,利小便,开关格,治人多睡,主水肿浮大,除烦热,用根治项下瘦瘤。”记述了木通的功效,与《神农本草经》通草“主去恶虫,除脾胃寒热,通利九窍血脉关节,令人不忘”[6]16及《名医别录》中通草“疗脾疸,常欲眠,心烦,散痈肿、诸结不消”[18]34的功效相似。因此《药性论》中的木通很可能是之前本草中的“通草”,即木通科木通A.quinata。

唐代孟诜[20]11《食疗本草》云:“燕覆子,平。浓肠胃,令人能食,下三焦,除恶气。和子食之更好。江北人多不识,江南人多食。又,续五脏断绝气,使语声足气,通十二经脉。其茎名通草,食之通利诸经脉拥不通之气,北人但识通草,不委子之功。其皮不堪食。”指出通草的果实名“燕覆子”,并记述了其功效。这里所说的“燕覆子”与《新修本草》中“南人谓为燕覆或乌覆”名称一致,且用药地区均为江南一带,因此《食疗本草》中的“通草”亦为木通科木通A.quinata。

陈士良[20]377《食疗本草》:“燕覆子,寒,无毒。主胃口热闭,反胃不下食,除三焦客热。此是木通,实名桴棪子,茎名木通。主理风热淋疾,小便数急疼,小腹虚满。宜煎汤并葱食之,有效,野生。”又言“燕覆子”为木通的果实,其又名“桴棪子”,而所记载燕覆子的功效与《食疗本草》一致,且木通的功效也与前本草中通草的功效相似。因此《食疗本草》中木通应与前本草中的通草为同一种植物,即木通科木通A.quinata,果实名记载为“燕覆子”或“桴棪子”。

综上可知,《食疗本草》中称通草的果实为“燕覆子”[20]11,而《食性本草》中又称木通的果实为“燕覆子”[21]377,出现“木通”“通草”混称的问题,而其原植物均为木通科木通A.quinata。

陈藏器[15]130《本草拾遗》中对通草的果实作了记载:“子味甘,利大小便,宣通去烦热,食之令人心宽,止渴下气,江东人呼为畜葍子,江西人呼为拿子,如算袋,穣黄子黑,食之当去其皮。苏云色白,乃猴葍也。”这里又称通草的果实名为“畜葍子”或“拿子”,而对其功效的记载与前本草中的“燕覆子”相似,但其“穣黄子黑”又与《新修本草》中的“核黑穰白”有所不同,与木通科野木瓜StauntoniachinensisDC. 的果实特征相同。野木瓜在某些地区被称为“拿藤”,与“江西人呼为拿子”对应,因此《本草拾遗》中记载的通草来源可能为木通科野木瓜S.chinensis。

《本草拾遗》:“通脱木,无毒。花上粉,主诸虫疮,野鸡病,取粉纳疮中。生山侧,叶似蓖麻,心中有瓤,轻白可爱,女工取以饰物。”[15]130《尔雅》云:“离南,活脱也。一本云:药草,生江南,主虫病,今俗亦名通草。”[9]474指出通脱木的别名为“通草”,植物特征为“叶似蓖麻,心中有瓤”。《中国植物志》对蓖麻RicinuscommunisL.的记载为“叶轮廓近圆形,长和宽达40厘米或更大,掌状7~11裂,裂缺几达中部,裂片卵状长圆形或披针形。”[19]7对五加科通脱木的记载为“叶大,长50~75厘米,宽50~70厘米,掌状5~11裂,裂片通常为叶片全长的1/3或1/2,倒卵状长圆形或卵状长圆形”,可知两者叶片特征较为一致,且五加科通脱木茎髓大,质地轻软,颜色洁白,与本草中描述的“心中有瓤,轻白可爱”相似,因此《本草拾遗》中记载的通脱木基原为五加科通脱木T.papyrifer,可见在唐代通脱木已有别名亦做“通草”,这也是其后2个称谓混淆的源头。

综上,唐代木通与通草的名称出现混淆,唐代以前的通草A.quinata到唐代出现“木通”别名,同时通脱木T.papyrifer亦有别名为“通草”。

2.3 宋代多将“通草”作“木通”之名使用,来源众多,通脱木亦作通草用

宋代苏颂等[22]154首次认识到通草与木通有别,《本草图经》云:“通草,生石城山谷及山阳,今泽、潞、汉中、江淮、湖南州郡亦有之。生作藤蔓,大如指,其茎大者径三寸。每节有二三枝,枝头出五叶,颇类石韦,又似芍药,三叶相对。夏秋开紫花,亦有白花者。结实如小木瓜,核黑瓤白,食之甘美,南人谓之燕覆,亦云乌覆,正月、二月采枝,阴干用。或以为葡萄苗,非也,今人谓之木通。”苏颂指出古人所用“通草”在当时称为木通,其中“生作藤蔓,大如指,其茎大者径3寸。每节有2、3枝,枝头出5叶”“夏秋开紫花”等植物形态特征均与木通科木通A.quinata相符。所述产地“石城”(今江西赣南一带)、“泽”(今山西晋城一带)、“潞”(今山西长治一带)、“汉中”(今陕西南郑一带)、“江淮”(今安徽、江苏一带)、“湖南州郡”与今木通分布区相符。且当时出现了将葡萄苗作通草混淆品的情况。

《本草图经》中尚有同属其他种的形态描述:“颇类石韦,又似芍药,三叶相对。”[22]154该特征与木通科木通A.quinata不符,可知当时已将同属多种植物入药。“三叶相对”即三出复叶,与木通科木通的掌状复叶不同。附图中“兴元府通草”(见图1A)为三出复叶,叶型为卵形,顶微凹入而具小凸尖,叶片基部平圆,叶缘为全缘型,与《中国植物志》所载的木通科三叶木通A.trifoliata“掌状复叶互生或在短枝上的簇生;小叶3片,纸质或薄革质,卵形至阔卵形,先端通常钝或略凹入,具小凸尖,基部截平或圆形”特征相符[19]7。且兴元府在今陕西汉中一带,三叶木通今分布区域也包括陕西南部,因此推断“兴元府通草”可能为木通科三叶木通A.trifoliata。

对于“颇类石韦,又似芍药,三叶相对。夏秋开紫花,亦有白花者。结实如小木瓜”的描述,石韦Pyrrosialingua(Thunb.) Farw. 的叶型为近长圆形或长圆披针形,下部1/3处为最宽,向上渐狭,短渐尖头,基部楔形,全缘。而芍药的叶形为狭卵形、椭圆形或披针形,两者叶片形状有所不同,因此这里指的应为2种不同的植物。《中国植物志》记载木通科植物野木瓜S.chinensis:“掌状复叶有小叶5~7片;小叶革质,长圆形、椭圆形或长圆状披针形,先端渐尖,基部钝、圆或楔形。”[19]7而且其果实形状也类似小木瓜,与《本草图经》中的“掌状复叶,小叶五枚,叶似石韦,结实如小木瓜者”一致。芍药PaeonialactifloraPall.的叶型为“小叶狭卵形,椭圆形或披针形,顶端渐尖,基部楔形或偏斜”,而木通科鹰爪枫HolboelliacoriaceaDeils.的形态为:“掌状复叶有小叶3片;小叶厚革质,椭圆形或卵状椭圆形,先端渐尖或微凹而有小尖头,基部圆或楔形。花雌雄同株,白绿色或紫色。果长圆状柱形。”与“又似芍药,三叶相对。夏秋开紫花,亦有白花者。结实如小木瓜者”描述一致,因此其有可能指木通科鹰爪枫H.coriacea,或其同属植物的茎藤。

此外,附图中“海州(今江苏东海一带)通草”(见图1B)为三出或四出复叶,叶片卵形,顶微凹入而具小凸尖,基部阔楔形,叶全缘,花腋生,与木通科白木通A.trifoliatavar.australis“小叶革质,卵状长圆形或卵形,先端狭圆,顶微凹入而具小凸尖,基部圆、阔楔形、截平或心形,边通常全缘,花腋生或生于短枝上”的形态特征相符。但附图中“海州通草”的花类似管状花,与白木通的总状花序不同,而后世本草中又将“海州通草”的花画为总状花序,因此疑似笔误。附图中“解州(今山西解县一带)通草”(见图1C)形态特征为羽状复叶,叶片3裂,基部近圆,叶全缘,茎披绒毛,类似于今毛茛科铁线莲属ClematisL.植物,可能为现今川木通药材。宋代陈自明[23]2《妇人大全良方》记载:“木通有川木通,有钱子木通,即拿藤者为正”,可见宋代已出现“川木通”一词,并已作为正品运用于临床。

注:A.兴元府通草;B.海州通草;C.解州通草;D.通脱木。图1 《本草图经》中所附通草图

《本草图经》又言:“而俗间所谓通草,乃通脱木也,此木生山侧,叶如蓖麻,心空中有瓤,轻白可爱,女工取以饰物。《尔雅》云:离南,活(音脱)。释云:离南,草也。一名活。《山海经》又名寇脱,生江南,高丈许,大叶似荷而肥,茎中有瓤正白者是也。又名倚商,主蛊毒。其花上粉,主诸虫,恶疮痔疾,取粉纳疮中。《正元广利方》疗瘰疬,及《李绛兵部》疗胸伏气攻胃咽不散方中,并用之。今京师园圃间亦有种莳者。”[22]154可见《本草图经》明确记载了宋代已将通脱木作为通草,且当时已有人工栽培。《本草图经》又引用了《燕吴行役记》的内容:“扬州大仪甘泉东院两廊前有通草,其形如椿,少叶,子垂梢际,如苦楝。与今所说殊别,不知是木通邪?通脱邪?或别是一种也。古方所用通草,皆今之木通,通脱稀有使者。近世医家多用利小便。南人或以蜜煎作果食之甚美,兼解诸药毒。”[22]154说明宋代大多已将之前本草中的通草改为木通之名使用,而通脱木使用较少。这里描述的通草又不同于之前的通脱木,其植物形态如椿,椿应该是苦木科臭椿Ailanthusaltissima(Mill.) Swingle.,根据《中国植物志》记载:“落叶乔木,高可达20余米,叶为奇数羽状复叶,有小叶13~27片。”又记载“子垂梢际,如苦楝”,即果实如苦楝垂在树梢旁边[19]7。以上描述植物特征较少,无法推断出具体基原,但与通草来源木通科木通和通脱木特征差别较大,应属于混淆品种。

郑樵[24]《通志》云:“通草曰附支,曰丁翁,曰王翁。《万年方书》亦谓之木通。《尔雅》曰:离南,活莌。以活莌亦谓之离南,今人谓之通草。其瓤白可爱,妇人取以为首饰。其实曰燕子,曰乌,曰桴棪子,曰拏子。”将木通与通草混称,认为通草和木通为同一种药材,“其瓤白可爱,妇人取以为首饰”与前本草中“通脱木”的描述一致,植物基原应为五加科通脱木T.papyrifer。《通志》将“附支”“丁翁”“王翁”等均作为通脱木植物的别称,而之前本草中其多指木通科木通,出现了混乱。《通志》记载又将通脱木的果实称为“燕子”“乌子”“桴棪子”“拿子”,也与前本草不符。足见其将古代的通草的别名、果实名称均冠至通脱木下。

综上,宋代通草主流基原为木通科木通及同属其他植物,且当时多数已将之前本草中的作“木通”之名使用,同时宋代也有将通脱木作通草使用的记载,但其药用较少。

2.4 元代始将木通与通草分称,明代木通通草来源繁多,多同列混用

元代王好古[25]《汤液本草》:“通草气平,味甘、辛,阳也。无毒。灯草同。《象》云:治阴窍不利,行小水,除水肿闭,治五淋。生用。《珍》云:泻肺,利小便。甘平,以缓阴血。日华子云:明目退热,催生,下胞,下乳。木通气平,味甘。甘而淡,性平,味薄,阳也,无毒。《象》云:主小便不利,导小肠热。去皮用。《心》云:通经利窍。《本草》云:除脾胃寒热,通利九窍血脉关节,令人不忘,散痈肿诸结不消,堕胎,去虫。”首次将通草与木通以不同名目分列,并详细描述了两者的功效。

明代朱橚[26]《救荒本草》:“野木瓜一名八月樝,又名杵瓜。出新郑县山野中。蔓延而生,妥他果切附草木上,叶似黑豆叶微小,光泽,四五叶攅生一处,结瓜如肥皂大,味甜。救饥:采嫩瓜,换水煮食。树熟者,亦可摘食。”记述了一种名为“野木瓜”的植物,“蔓延而生,妥他果切附草木上”,指出其为藤本植物。又记载:“叶似黑豆叶微小,光泽,四五叶攅生一处,结瓜如肥皂大,味甜。”其附图中(见图2)叶为宽卵形、近圆形或椭圆状披针形,掌状复叶,有光泽,木通科木通A.quinata的叶形为倒卵形或倒卵状椭圆形,掌状复叶,小叶5片,与上述描述一致,且其有别名称“八月炸藤”“野木瓜”,与“野木瓜、八月樝”对应。因此《救荒本草》中的“野木瓜”可能为木通科木通A.quinata。

图2 《救荒本草》所附野木瓜图

兰茂[27]《滇南本草》云:“木通一名风藤草根。”根据《中国植物志》记载,毛茛科铁线莲属植物钝萼铁线莲ClematispeteraeHand.-Mazz. 的别名为“风藤草”,其还有“柴木通”“线木通”“细木通”“小木通”“木通藤”等俗名[19]7,因此这里的“木通”指的应该是毛茛科钝萼铁线莲C.peterae。

王纶[28]74《本草集要》:“通草,臣,今谓之木通。味辛甘,气平。味薄,阳也。无毒。正月采枝,阴干,去皮用。主去恶虫,除脾胃寒热,通利九窍、血脉、关节,令人不忘。治五淋,利小便,导小肠热。治脾疸,常欲眠,心烦,哕出音声。疗耳聋,治鼻塞,散痈肿,诸结不消,及金疮恶疮,喉痹鼠瘻痿折,齆鼻。”在通草项下称通草在当时称作木通,未将木通与通草完全分开,其功效描述同宋代前本草中的“通草”,即木通科木通A.quinata。

刘文泰[29]136《本草品汇精要》也将木通、通草分述:“木通,蔓生,藤蔓大如指,每节有二三枝,枝头五出叶……。”与《本草图经》中通草的描述一致。木通项下有附转绘自《本草图经》的“海州通草”“兴元府通草”“解州通草”图,但均将名称改成了“木通”(见图3)。其中“海州木通”附图(见图3A)与《本草图经》附图(见图1B)中“三出或四出复叶,管状花”不一致,可见其叶为四出或五出复叶,开紫花,花腋生,总状花序,与木通科白木通A.trifoliatavar.Australis特征一致。根据通草植物特征的描述“通草,植生,一名通脱木,生山侧,茎高五七尺,叶似蓖麻,心空有瓤,轻虚正白……生江南”与附图(见图3B),可知其基原应为五加科通脱木T.papyrifer。“通脱木,据《本草图经》苗茎,即是今之通草耳,……通草、木通自是二种。木通茎折之,纹如车辐,其通草茎中有瓤,轻虚正白,灼然明矣,用之不可混为一也。”可见,此阶段已经十分明确的将前代的“通草”即木通科植物改为“木通”之名,而原“通草”之名则冠给了通脱木。

注:A.海州通草;B.通草;C.兴元府通草;D.解州通草。图3 《本草品汇精要》所附通草图

许希周[30]26《药性粗评》:“通草一名木通,一名丁翁。”将“木通”称为通草的别名。而关于通脱木的记载,许希周云:“通脱木一名活莌。此又一种,非通草类也。《尔雅》谓之离南,高丈余,叶似蓖麻,茎中有白瓤,脱之轻白可爱,女工取以饰物,入药罕用。《本草》以用通草之后同并记之。”他赞同通脱木并非通草。

陈嘉谟[17]12《本草蒙筌》:“通草味甘、淡,气平。味薄,降也,阳也,阳中阴也。无毒。产江淮山谷,如指大藤茎。正月采收,阴干入药。因孔节相贯,吹口气即通,故此得名。”对于通草的描述与之前本草一致,所附“兴元府通草”药图(见图4)与《本草图经》中一致[22]154,植物基原应为木通科三叶木通A.trifoliata。“……又种心空有瓠,与灯草同;乃通脱木立名,凭揉碎用。洁白轻虚可爱,女工每剪饰花。”这里描述的通脱木应为五加科通脱木T.papyrifer。陈嘉谟又言:“通草、通脱木,经云:行水专利小肠,且多他证之治。既为良药,当勿传讹。奈何时医每以通草认作别条木通,以通脱木反呼名曰通草。致使市家真伪混卖,误人甚多。殊不知本草立名,各有意寓。通脱木因瓠中藏脱木得之,名竟直述。通草藤茎不甚长大,故以草称。木通系俗指葡萄藤茎,且大且长,特加木字。总曰通者孔窍悉同,行水利肠固并建効,其治他证,虽百木通不能及一通草矣。齐驱并驾,安得谓乎?况木通栽多家园,皮薄坚确,实名葡萄。通草产自山谷,皮厚软柔,实名鷰腹。通脱木轻虚洁白,皮木脱除。三者内似外殊,极易分别,名正言顺,何得悖违?只缘坚信耳闻,不复详考经意。错乱颠倒,莫觉其非。医误犹闲,病误深可悯也。”他认为通草、通脱木、木通为3种不同的药材,“通草”即今木通科三叶木通A.trifoliata,“通脱木”即五加科通脱木T.papyrifer,而“木通”则为葡萄科葡萄VitisviniferaL.的藤茎。通草和通脱木均有行水利小肠的功效,而木通则无。陈嘉谟又批判了当时将通草视为木通、通脱木视为通草的做法,对通草、通脱木、木通的名称由来作出了解释:通脱木因其瓠中藏脱木而得名,通草藤茎不甚长大而以草称,而木通俗指葡萄藤茎,因藤茎长大而加木字。陈嘉谟将葡萄藤茎视为木通,而宋《本草图经》则认为葡萄苗为木通混淆品。

图4 《本草蒙筌》所附通草图

王文洁《太乙仙制本草药性大全》:“通草一名附支……或以为葡萄苗,非也。今人谓之木通。”对通草的描述与《本草图经》相同,并指出他所载通草在当时民间用药时称之为“木通”,且明确提出葡萄苗不是通草(当时称“木通”),否定了陈嘉谟的说法。

皇甫嵩[31]《本草发明》在通草项下注释:“木通今云即通草,俗名葡萄藤,茎长大。行水利肠并同见效,治他症不及通草远矣,通草皮厚软柔,孔节相贯,吹口气即通,藤茎不甚长,两者自有分别也。通脱木轻虚洁白,心中有瓤,脱木得之,女工用剪花。”认为木通为葡萄藤。

李时珍[32]921《本草纲目》已意识到古代将通草与木通混注、名实相乱的做法欠妥,提出“有细细孔,两头皆通,故名通草,即今所谓木通也。今之通草乃古之通脱木也”。他认为明代当时所用木通为古代通草,所用的通草是古代的通脱木。但在编著《本草纲目》时,李时珍按古本草旧例将木通科木通A.quinata冠以“通草”之名,而将“木通”列为通草项下的第一别名,将通脱木另列一条,在通脱木下将通草列为第一别名,并指出是宋代本草将通脱木混入通草中。这种做法有利于辨清古本草中通草与当时木通的基原联系,并与通脱木做了明确区分。

李时珍曰:“今之木通,有紫、白二色:紫者皮厚味辛,白者皮薄味淡。《本经》言味辛,《别录》言味甘,是二者皆能通利也。”这里介绍了紫白2色的木通,“紫者皮厚味辛”,木通科木通开紫色花,附图中(见图5A)叶片长圆形,全缘,基部圆,掌状复叶,5片小叶。与木通科木通叶片特征相似。因此时珍所说“紫者”可能为木通科木通A.quinata。“白者皮薄味淡”可能为木通科小木通C.armandii。因其开白花,植物形态特征与木通科木通相似,因此在当时可能也当做木通药用来源。

《本草纲目》另附1幅“通脱木”图(见图5B),观察其药图特征,可能是转绘自《本草图经》中的“解州通草图”,叶片大,3裂,全缘,基部近圆,茎粗壮,披绒毛,植物形态信息少,无法判断何种基原,可能为今毛茛科铁线莲属ClematisL.植物[32]921。

注:A.通草(即木通);B.通脱木(即通草)。图5 《本草纲目》中所附通草图

李时珍[32]921《本草纲目》之后的本草对木通和通草的记载比较混乱,有的延续李时珍的做法,只在“通草”项下指出“木通”为常用名,而“通脱木”为当时使用的通草,如明·缪希雍[33]《本草经疏》云:“通草者,即木通也……通脱木即今之通草也。”

明代倪朱谟[34]《本草汇言》复又设木通项,形态描述与《本草图经》中“通草”一致,并言:“枝即通草,茎有细孔,两头皆通,取一头吹之,其气直贯。”指出木通的枝茎便为通草。之后明代本草大多另列木通条目,称木通古名通草,并指出当时所用通草为通脱木。

综上可知,元代始将木通、通草分列。明代本草多在通草项下解释当时的通草实为木通,而通脱木实为当时所用通草。或在木通项下称木通古名“通草”。明代通草(木通)来源繁多,有木通科、毛茛科植物,也有以葡萄藤为木通的记载,但其争议颇多,众本草说法不一。有本草提出通脱木不是通草,而是一味独立的药材,还有本草指出木通的藤茎名通草,但据多数本草记载,当时民间木通用药主流为木通科木通A.quinata,通草用药主流为五加科通脱木T.papyrifer。

2.5 清代木通品种混杂,多为毛茛科植物

清代本草中木通、通草分类逐渐清晰,众多本草均在通草项下明确指出古代通草即如今的木通药材,如今使用通草则为通脱木。或直接将木通、通草分列,木通项下的描述同古本草中通草的描述。

清代也出现了众多木通品种。陈士铎[35]《本草新编》言:“木通即葡萄根也。”《本经逢原》:“木通,蘡薁根也。”指出木通为葡萄科蘡薁VitisbryoniifoliaBunge. 的根。以上两者皆用根,而木通药用部位为藤茎,因此应为混淆品种。

汪绂[36]《医林纂要探源》云:“木通甘,淡,寒。藤蔓粗大而弱,叶狭长而色黯糙,花如铃铎,荚如皂角而圆肥,色黄,瓤或黄或白,甘可食,子色黑如豆而有尖。一名燕卜,俗名白那、黄那。又名山萝卜。”此处描述的叶片特征与《中国植物志》中记载的木通科尾叶那藤StauntoniaobovatifoliolaHayata“小叶革质,倒卵形或阔匙形,长4~10厘米,宽2~4.5厘米,端猝然收缩为一狭而弯的长尾尖,尾尖长可达小叶长的1/4,基部狭圆或阔楔形”[19]7类似,其“雄蕊花丝合生为管状”与本草中“花如铃铎”描述相似,且尾叶那藤的果实为长圆形或椭圆形,形状同“荚如皂角而圆肥”。而“种子三角形,压扁,基部稍呈心形,种皮深褐色”与“子色黑如豆而有尖”描述相似。“那藤”与其俗名“黄那、白那”颇为类似,因此《医林纂要探源》中的“木通”可能为木通科尾叶那藤S.obovatifoliola。

吴其濬[37]624《植物名实图考》蔓草类通草项下云:“通草今木通,旧说皆云燕覆子。藤中空,一枝五叶,子如小木瓜,食之甘美。今江湘所用,皆非结实者。”这里称通草即木通,旧时称“燕覆子”。文字描述中的“一枝五叶”应为木通科植物,但附图中(见图6A)植物叶片3裂,中裂片长圆状披针形,侧裂片近三角形,全缘,叶基部心形,花腋生,1朵,钟状花。该特征与《中国植物志》中记载的旋花科打碗花CalystegiahederaceaWall.ex.Roxb.特征“上部叶片3裂,中裂片长圆形或长圆状披针形,侧裂片近三角形,全缘或2~3裂,叶片基部心形或戟形;花腋生,1朵,花梗长于叶柄,有细棱;钟状”一致[19]7。因此《植物名实图考》中江湘所用通草基原应为旋花科打碗花C.hederacea。

《植物名实图考》在山草类中也有木通通草并称为一项:“通草即离南,活脱,寇脱。叶茎中空,梢间作苞,开白花如枇杷,此草植生如木,颇似水桐,冬时茎亦不枯。本草纲目云蔓生,殊误,今入于山草类。”[37]624因“植生如木,冬时茎亦不枯”与五加科通脱木“常绿灌木或小乔木”相似。“开白花如枇杷”,枇杷Eriobotryajaponica(Thunb.) Lindl.花为“圆锥花序顶生,具多花;总花梗和花梗密生锈色绒毛;花瓣白色,长圆形或卵形,基部具爪,有锈色绒毛”与五加科通脱木“圆锥花序,密生白色或淡棕色星状绒毛;有花多数;总花梗和花梗均密生白色星状绒毛;花淡黄白色;边缘全缘或近全缘,密生白色星状绒毛;花瓣三角状卵形,外面密生星状厚绒毛”特征一致。第1张附图中(见图6B)可见叶片大,掌状5裂,裂片为叶片全长的近1/2,再裂为2~3小片,与五加科通脱木“叶大,掌状5~11裂,裂片通常为叶片全长的1/3或1/2,稀至2/3,倒卵状长圆形或卵状长圆形,通常再分裂为2~3小裂片,先端渐尖”的特征相似。另外还有附图(见图6C),植物特征为叶大,掌状5裂,裂片为叶片全长的近1/2,再裂为3小片,圆锥花序,分支为伞形花序,花密生绒毛,与五加科通脱木植物形态特征也类似。综上可得《植物名实图考》在山草类通草项下描述及附图中的植物基原可能均为五加科通脱木T.papyrifer。

另外,吴其濬还在蔓草类植物中介绍了“山木通”“小木通”“大木通”“滇淮木通”并附图,山木通项下云:“长沙山中有之,粗茎长蔓,三叶攒生一枝,光滑厚韧,叶际开花,花罷残蕊茸茸,尚在茎上。”其生长在长沙山中,藤蔓植物,三出复叶,叶片光滑,较厚,花腋生,花残蕊密具绒毛。附图(见图6D)可见其为三出复叶,叶片为狭卵形,顶端尖锐。全缘,基部心形。以上特征与毛茛科山木通C.finetiana:“木质藤本。三出复叶,小叶片薄革质或革质,卵状披针形、狭卵形至卵形,顶端锐尖至渐尖,基部圆形、浅心形或斜肾形,全缘。花腋生或顶生,外面边缘密生短绒毛”一致。且其分布区也包括湖南,因此山木通基原应为毛茛科山木通C.finetiana。

小木通项下云:“产湖北縣山中,茎叶深绿,长蔓袅娜。每枝三叶,叶似马兜铃而细。”小木通产于湖北,茎和叶均为深绿色,藤蔓长,三出复叶,叶片与马兜铃叶片相似而较细。马兜铃AristolochiadebilisSieb. et Zucc. 叶片为卵状三角形,长圆状卵形或戟形,顶端钝圆或短渐尖,两面无毛。附图(见图6E)可见其为三出复叶,长圆状卵形或卵状披针形,上部渐尖,基部圆形,全缘。以上描述及附图特征与毛茛科小木通C.armandii:“木质藤本。三出复叶;叶片卵状披针形、长椭圆状卵形至卵形,顶端渐尖,基部圆形、心形或宽楔形,全缘,两面无毛。”特征一致,且其产地为长江流域以南各省区,也包括湖北。因此小木通基原应为毛茛科小木通C.armandii,与今川木通所用原植物相符。

大木通项下云:“产九江山中,一名接骨丹,粗藤如树,短枝青绿,浓绿大齿,”由记载可知其为藤本植物,茎粗大,短枝青绿色,叶边缘具粗大锯齿。附图(见图6F)可见其叶片为卵形,叶尖端渐尖,基部为宽楔形,叶边缘粗壮锯齿状,茎生稀疏绒毛,其叶片特征与毛茛科粗齿铁线莲Clematisgrandidentata(Rehder & E. H. Wilson) W. T. Wang. 相似,且有俗名为“大木通”。因此大木通基原为毛茛科粗齿铁线莲C.grandidentata。

滇淮木通项下云:“毛藤如葛,一枝三叶,或五叶,粗涩网纹,亦有毛;茎中空,通气。”其为藤本植物,具毛,三出或五出复叶,叶片粗糙有纹理并具毛,茎中空可通气。附图(见图6G)可见其为三出或五出复叶,茎披毛,叶卵形,叶脉大,基部楔形,叶边缘锯齿状。上述特征与毛茛科绣球藤C.montana:“木质藤本。茎圆柱形,有纵条纹;小枝有短柔毛,后变无毛;三出复叶,小叶片卵形、宽卵形至椭圆形,边缘缺刻状锯齿由多而锐至粗而钝,两面疏生短柔毛,有时下面较密。”特征相似,且其有别名为“淮木通”,因此滇淮木通基原为毛茛科绣球藤C.montana,与今川木通所用原植物相符。

吴其濬还认为“俗间木通,以木通本功通利九窍,故藤本能利水者多以木通名之”道出了因有类似功效,而多见以相似藤本混同木通的情况,但此书中未提到原来的正品木通:木通科的木通A.quinata。

综上,清代本草中木通与通草的分类逐渐清晰,通草来源多为五加科通脱木T.papyrifer,出现众多木通品种,多为毛茛科植物,而木通科木通使用减少。

注:A.蔓草类通草;B.山草类通草(一);C.山草类通草(二);D.大木通;E.山木通;F.小木通;G.滇淮木通。图6 《植物名实图考》中通草与木通药图

2.6 近现代木通发生品种变迁,木通科木通逐渐退出市场

陈存仁[38]378主编的《中国药学大辞典》记载木通原名“通草”,植物基原为木通科木通A.quinata。还记载了三叶木通与野木通。对“三叶木通”的描述为:“亦为落叶蔓生灌木,自生于山野之间,叶为掌状复叶,由小叶3片而成,小叶形卵圆或广卵圆,边缘多粗锯齿,花与木通相似……果实为浆果作长圆形,长可3寸,熟则变紫红色,果皮颇厚,纵裂而现白瓤,种子色黑形卵圆。”描述的植物特征与木通科三叶木通A.trifoliata一致。对野木通的描述为:“为常绿蔓生性灌木,多生自山中,庭园亦栽种之,以供赏玩。叶为掌状复叶,小叶嫩时只有三叶,渐长渐多,而五叶而七叶,故又有七五三蔓草之名。小叶质似革,形椭圆,面平滑,背现淡色,有网纹,殊美观。花色白或淡红,形状大小俱相同。果实为浆果长圆形,长2、3寸,熟则变深紫色,果皮厚,纵裂而现白瓤,种子色黑形圆,有光泽。”其形态描述与木通科五月瓜藤HolboelliaangustifoliaWallich.形态特征相近:“常绿木质藤本。掌状复叶有小叶(3)5~7(9)片;小叶近革质或革质,线状长圆形、长圆状披针形至倒披针形,有时凹入,基部钝、阔楔形或近圆形,上面绿色,有光泽,下面苍白色密布极微小的乳凸;网脉和侧脉在两面均明显凸起或在上面不显著在下面微凸起。花雌雄同株,红色紫红色暗紫色绿白色或淡黄色,果紫色,长圆形,长5~9厘米;种皮褐黑色,有光泽。”亦与木通科八月瓜HolboellialatifoliaWall.特征相似:“常绿木质藤本。掌状复叶有小叶3~9片小叶近革质,卵形、卵状长圆形、狭披针形或线状披针形,基部圆或阔楔形,上面暗绿色,有光泽,下面淡绿色;侧脉每边5~6条,至近叶缘处网结,与中脉及纤细的网脉均于下面清晰凸起;雄花绿白色,雌花紫色,外果为不规则的长圆形或椭圆形,熟时红紫色,种子多数,倒卵形,种皮褐色。”《中国药学大辞典》中也对通草做了记载:“通草原名通脱木……通脱木今为落叶灌木本,高丈余,茎质不坚,含有白色之大髓,体轻如纸,厚薄平匀,叶为掌状,分裂,有长叶柄,集生于茎之上部,花与土当归之花相似。其茎髓切作薄片可代纸用。”[38]378对通草的植物特征描述与五加科通脱木T.papyrifer植物特征相似。“通草”项下有2张附图,由所附“通草(一)”图(见图7A)可见其为掌状复叶,5片小叶,叶片形状为倒卵形,全缘,基部楔形,靠近短枝下侧两叶片较小,花瓣近圆形,3片。与木通科木通A.quinata形态特征相似。其中第2幅图(见图7B)可见叶片大,掌状,分裂数多,叶缘锯齿状,基部心形,叶片集生茎顶,应为五加科通脱木T.papyrifer。

注:A.通草(一);B.通草(二)。图7 《中国药学大辞典》中通草药图

民国时期陈存仁[39]主编的《中国药物标本图影》附有“木通”“川木通”“广木通”药材图(见图8A)。可见木通药材外皮红棕色,光滑,断面可见气孔,应为去皮后的木通藤茎。目录中梗通草项下附“鲜通草”“丝通草”图(见图8B)。《中国药学大辞典》记载“梗通草”和“丝通草”为通草的处方用名。[38]378“鲜通草”附图中可见茎细,红棕色,叶片小,倒卵形,叶基楔形,全缘,与木通科木通A.quinata形态特征相似。中间饮片图为椭圆形大薄片,中心可见淡黄色孔状,与现今所用通草即通脱木的饮片特征相似。“丝通草”为白色细长条状,现代《中药大辞典》中记载了通草的2种炮制规格即“方通草”与“丝通草”,将茎髓加工制成的方形薄片,称为“方通草”;加工时修切下来的边条,称为“丝通草”,因此《中国药物标本图影》中“丝通草”可能为通脱木茎髓切制后的加工品。

注:A.木通图;B.梗通草图。图8 《中国药物标本图影》中通草及木通药图

现代木通药材品种愈趋复杂,文献表明近代市场上销售及使用广泛的木通主流商品为马兜铃科关木通A.manshuriensis和毛茛科川木通,而正品木通逐渐淡出主流市场,甚至曾以“海风藤”出售,同属的三叶木通和白木通仅在当地自产自销[2]。

川木通药材自宋代起就有使用记载,明代方书中也处处可见。清代《植物名实图考》中更是记载了4种毛茛科铁线莲属植物,与川木通来源类似[37]624。清代四川地方性本草《天宝本草》中记载的“四朵梅”经谢宗万[2]考证即为今川木通药材,可见川木通自宋代以来就一直为临床使用,近代药学专著也均有记载。1963年版《中国药典》始录川木通[40]125;1977年版《中国药典》中记载川木通基原为毛茛科植物小木通C.armandii或绣球藤C.montana的干燥藤茎,与今一致[41]269。

近代还出现了关木通药材,清代以前本草中未见关木通记载,其作为木通应用可能源于功效引申。宋《本草图经》中收载“天仙藤”[22]154。陈自明[23]2在《妇人大全良方》中用天仙藤治疗妊娠水肿,记载其“可使小便利,气脉通,肿渐消”。《本草从新》曰:“天仙藤,一云即青木香藤。”[42]青木香藤即为马兜铃藤。由此开始,马兜铃藤便以利尿著称,同科的木通马兜铃就被当成有利水功能的木通,其大多数产于东北三省,故商品取名关木通。

另外,近代因小通草外观形似通草,且功效类似而被广泛当做通草使用,因其细瘦而得名“小通草”。小通草来源为旌节花科植物喜马山旌节花S.himalaicus、中国旌节花S.chinensis或山茱萸科植物青荚叶H.japonica的干燥茎髓,习称“小通草”或“通草棍”[1]50。

1963年版《中国药典》同时收录木通科木通、毛茛科川木通、马兜铃科关木通[40]125,但1977年版《中国药典》只收录毛茛科川木通、马兜铃科关木通[41]269。直到关木通因所含马兜铃酸等成分具肾毒性而被禁用,木通科三叶木通A.trifoliata、白木通A.trifoliatavar.Australis、木通A.quinata再次收录于2005年版《中国药典》,此后沿用[43]63。

综上所述,通草始载于东汉《神农本草经》,唐《新修本草》及之前本草中仅有“通草”之名,基原为木通科木通A.quinata。唐代开始出现“木通”之名,木通药材的植物基原为木通科木通A.quinata。唐代通草用药的基原主流也为木通科木通A.quinata,且唐代出现木通、通草混称的情况,并出现以木通科野木瓜S.chinensis、五加科通脱木T.papyrifer为通草基原的记载。宋代开始认识到通草与木通有别,出现古方所用通草皆今之木通的说法,但没有将两者完全分开,仍混称。通草来源较多,出现以木通科三叶木通A.trifoliata、白木通A.trifoliatavar.Australis、鹰爪枫H.coriacea及毛茛科植物为通草的记载,并且出现民间所用通草皆通脱木T.papyrifer的说法。元代始将木通、通草分列。明代本草多在通草项下解释今通草实为当时木通,而通脱木实为当时所用通草,或在木通项下称木通古名“通草”。明代通草(木通)来源繁多,有木通科、毛茛科植物,甚至还有以葡萄藤为木通,但以葡萄藤为木通争议颇多,众本草说法不一。明代通草来源多为五加科通脱木T.papyrifer,但也有本草提出通脱木不是通草,而单为通脱木药材,还有本草指出木通的藤茎名“通草”。但据多数本草记载,当时民间木通用药主流为木通科木通A.quinata,通草用药主流为五加科通脱木T.papyrifer。清代本草中木通、通草分类逐渐清晰,通草来源多为五加科通脱木T.papyrifer,出现众多木通品种,多为毛茛科植物,而木通科木通逐渐退出木通用药的主流。近代还出现了小通草(丝通草)药材和关木通药材,后因关木通具有肾毒性而被禁用。后木通科三叶木通A.trifoliata、白木通A.trifoliatavar.Australis、木通A.quinata再次收录于2005年版《中国药典》,沿用至今[43]63。

3 产地考证

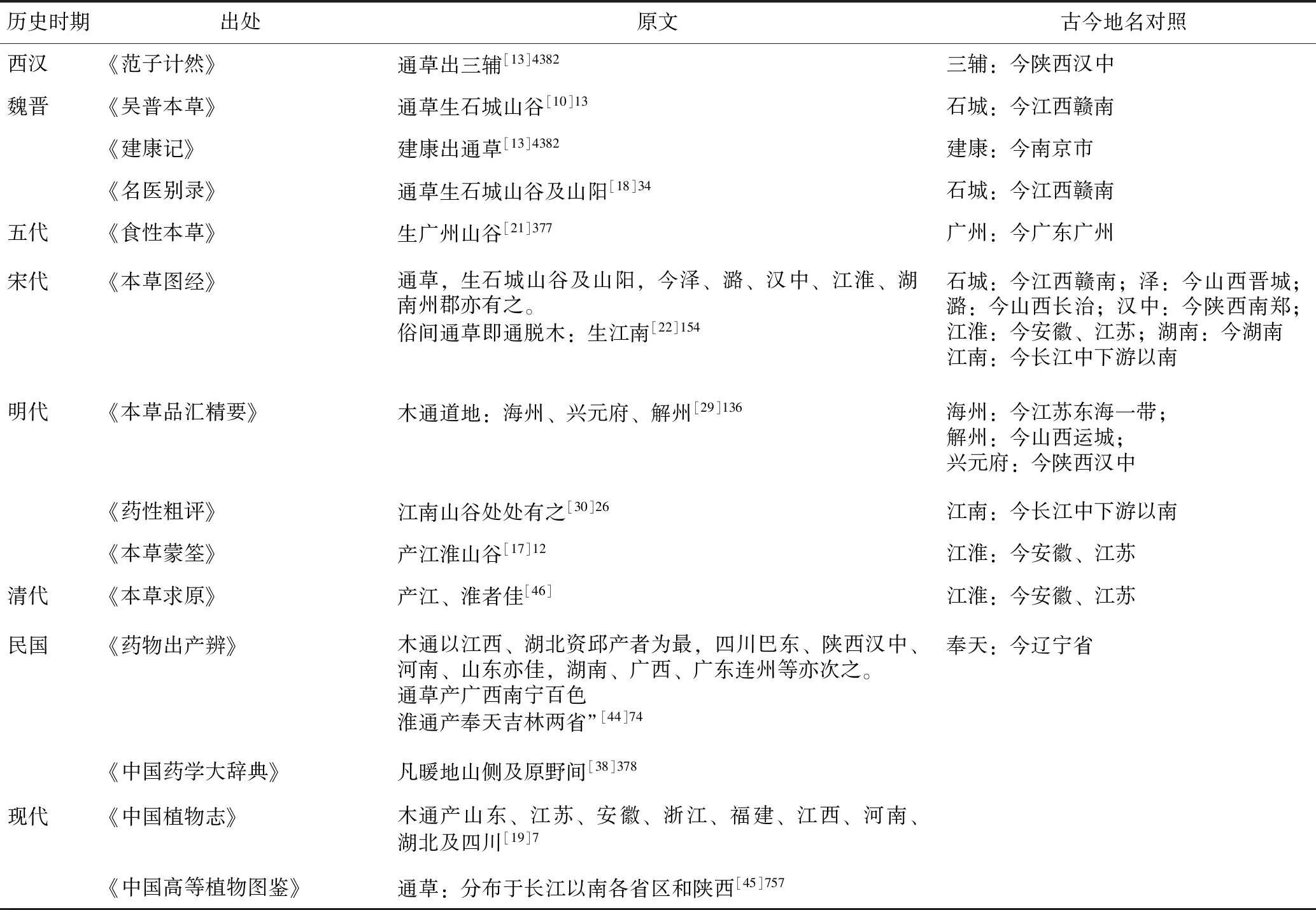

前文考证已得,唐代之前本草中仅有通草之名而无木通,对于通草产地的记载多为“石城”,即今江西赣南;也有记载今陕西汉中、南京、广州产通草,宋朝通草的产地扩大。“通草,生石城山谷及山阳,今泽、潞、汉中、江淮、湖南州郡亦有之。”即今江西赣南、山西晋城、山西长治、陕西南郑、江苏、安徽、湖南。以上通草皆指木通科木通及同属植物,即今木通药材。明代《本草品汇精要》指出木通的道地产区为“海州、解州、兴元府”[29]136,即今江苏东海一带、山西解县、陕西汉中。明《本草蒙筌》指出通草“生江淮山谷”[17]12,即今江苏、安徽。清代明确通草“产江、淮者佳”。民国时期木通以江西、湖北资丘产者为佳。现代以来木通产地众多,多为长江流域以南。川木通药材产地一直以四川为主,今道地产区为四川宜宾、泸州及周边地区。

对于今通草药材(古称通脱木)的产地变迁记载较少,《本草图经》曰“生江南”[22]154,即今长江中下游以南。民国《药物出产辨》记载通草产“广西南宁百色”[44]74;现代《中国高等植物图鉴》记载通草分布于长江以南各省区和陕西[45]757。历代本草记载木通及通草产地变迁情况见表2。

表2 不同历史时期木通、通草产地变迁信息

4 药用部位考证

关于通草(今木通)药用部位,南北朝《本草经集注》记载通草“正月采枝”[8]223,指出通草要用部位为“枝”,即藤茎。唐《食疗本草》云:“其茎名通草,食之通利诸经脉拥不通之气。”[20]11指出通草药用部位为茎。关于其他部位的描述,木通根与果实在历代本草中也有药用历史。唐《药性论》云:“用根治项下瘦瘤。”[12]16唐《食疗本草》载有:“燕覆子,平。浓肠胃,令人能食,下三焦,除恶气。和子食之更好。”[20]11

对于通脱木的记载,唐《本草拾遗》:“心空中有瓤,轻白可爱,女工取以饰物。”[15]130指出当时人们取通脱木茎髓作装饰用。宋《本草图经》言:“而俗间所谓通草,乃通脱木也,……女工取以饰物。”[22]154故通脱木药用部位应为其茎髓。明《本草蒙筌》曰:“通脱木轻虚洁白,皮木脱除。”[17]12指出皮木脱除而得的茎髓为通脱木。明《本草品汇精要》指出通草用茎[29]136。民国《中国药学大辞典》指出通脱木药用部位为其木髓[38]378。关于其他药用部位,唐《本草拾遗》曰:“通脱木,无毒。花上粉,主诸虫疮。”[15]130指出以通脱木花粉入药。

5 采收加工炮制及品质考证

对于通草(今木通)的采收时间历代本草大致相同,即正月二月采,但《中国药典》记载为“秋季采收”,与本草记载不同[1]65。通草的产地加工方法均为阴干。通草炮制方法明代起均记载去皮,去皮后有剉碎用、切片、剉焙不同方法,应按具体病症和使用方便的原则选择合适的炮制方法。对于通草节,众本草说法不一。《神农本经会通》记载“通草去皮用节”,其他本草均未提及。《药性粗评》称通草“凡用去皮节”[30]26,与民国《中国药学大辞典》所述“去粗皮并节剉焙用”一致[38]378。对于通草(通脱木)的采收加工方式,《本草品汇精要》记载为农历八月取茎晒干[29]136;《中国药学大辞典》记载为秋季采收,切片晒干,并介绍了2种炮制方法:以辰砂拌赤或红花汁染赤[38]378。这应该是红通草的炮制方式。现代《中药大辞典》中记载了将茎髓加工制成的方形薄片,称为“方通草”;加工时修切下来的边条,称为“丝通草”,历代本草记载木通及通草采收加工炮制方式见表3。

表3 不同历史时期木通、通草采收加工炮制方法

关于历代本草中通草(今木通)的品质描述,《本草经集注》中指出木通的品质评价标准:“含一头吹之,则气出彼头者良。”[8]223倪朱谟《本草汇言》:“木通……取一头吹之,其气直贯。色黄白者良,黑褐色者为雨旸所侵,以致形色腐黑,用之力少不及。”指出木通颜色黄白者佳。顾逢柏《分部本草妙用》:“木通色白而细者佳。”汪绂《医林纂要探源》云:“木通色黄粗大为劣,色淡紧细为良。”关于今(通脱木)的描述,本草中多言其“轻虚洁白”,对其品质描述较少。综上,木通药材应以“吹则气通、色黄白而细”者为佳,通草药材以“轻虚洁白”为佳。

6 结语

综上所述,木通和通草药材在历代本草中药用历史变迁较为复杂,唐代之前历代本草中仅有“通草”之名,其药材基原为木通科木通A.quinata。唐代《药性论》始见“木通”,药材基原也为木通科木通A.quinata,木通、通草混称。宋代木通、通草品种增多,且民间多以五加科通脱木T.papyrifer作通草用。元代始将木通与通草分条;明代多认为当时通草实为木通,通脱木实为通草,或在木称木通古名通草。通草(木通)来源繁多,有木通科及毛茛科植物作通草用,明代木通(古名“通草”)主流来源为木通科木通A.quinata,通草来源为五加科通脱木T.papyrifer。清代本草中木通、通草分类逐渐清晰,通草来源多为五加科通脱木T.papyrifer,木通品种多为毛茛科植物,木通科木通逐渐退出木通用药的主流。近代还出现了小通草药材。近现代木通发生品种变迁,多用川木通和关木通,后禁用关木通,川木通另列,木通药材基原恢复为木通科植物。开发含有木通及通草类药材的经典名方时,可按照不同历史时期进行分别处理,现对经典名方目录中涉及到的木通及通草药材的基原及采收加工方式提出建议如下:

汉代张仲景《伤寒论》中“当归四逆汤”中通草基原应为木通科木通A.quinata,药用部位为其藤茎,道地产区应为江西及湖北资丘,采收时间为“正月二月”,加工炮制方式建议为阴干,去粗皮;因使用汤剂故建议切片用,以“色黄白而细者”为佳。

宋代严用和《严氏济生方》“辛夷散”中用去节的木通,药材基原应为木通科木通A.quinata,采收时间为“正月二月”,加工炮制方式建议为阴干,去粗皮,去节;因使用散剂故建议剉细用,以“色黄白而细”者为佳。

清代石寿棠《医原》“藿朴夏苓汤”所用为“丝通草”,药材基原建议为五加科通脱木T.papyrifer,药用部位为其茎髓,炮制方式为茎髓切成丝用。

清代吴谦《医宗金鉴》“除湿胃苓汤”所用木通基原应为木通科木通A.quinata,道地产区应为江西及湖北资丘,采收时间为“正月二月”,加工炮制方式建议为阴干,去粗皮;因使用汤剂故建议切片用,以“色黄白而细者”为佳。