朱筠传状的史源学梳证

2020-10-28张金杰

张金杰

(黑龙江大学 文学院, 黑龙江 哈尔滨 150080)

朱筠,字竹君,又字美叔,号笥河,顺天大兴(今属北京)人,清著名学者、藏书家,人称“竹君先生”。乾隆十九年(1769)进士,选庶吉士,授编修,由赞善大夫擢侍读学士,典福建乡试,督安徽学政。朱筠博闻闳览,学无不通,对小学、经学、金石等尤精;喜培后进,门人弟子遍天下;一生笔耕不辍,著有诗文集《笥河文集》等。正因为朱筠的学识宏博,使他在学术上的地位不断上升,影响力也逐渐扩大,最终成为了乾嘉学派的引领者,以至于其去世后,其亲友及门人写了较多的传状类文章,如传、状、记、略、行述、墓志铭、神道碑等,在怀念他的同时,也颂扬了他一生的功绩。

目前,从现有的材料整理出其亲友、门人等为朱筠所写的传状类文章共有17篇(见表1)。这些传状类文章不仅可以反映出朱筠的生活细节和人生重大事迹,而且可以反映出各传状文章之间的史料使用关系,是了解朱筠最可靠和最全面的文献资料。

一、朱筠传状的史料来源考析

传状文是传记和行状的合称,是了解死者生平事迹的重要参考资料,具有一定的历史真实性,因此,传状文的作者通常是最为了解死者的亲属、门人或友人,与死者关系越密切,则可信度越高。其中行状(又称之“行述”)是此类文体中可信度最高的第一手资料,而其他的传、略、记、墓志铭、神道碑等材料信息大都来自其中,基本是对其稍加修改或补充而成。

在古代,对于行状的作用,明代的徐师曾在其《文体明辨序说》中论述得最为清晰,其云:“汉丞相仓曹傅胡干始作《杨元伯行状》,后世因之。盖具死者世系、名字、爵里、行治、寿年之详,或牒考功太常使议谥,或牒史馆请编录,或上作者乞墓志碑表之类皆用之。而其文多出于门生故吏亲旧之手,以谓非此辈不能知也。其逸事状,则但录其逸者,其所已载不必详焉,乃状之变体也。”[1]147行状作用有三,一是“牒考功太常使议谥”,二是“牒史馆请编录”,三是“上作者乞墓志碑表”,此三条作用也说明了行状或行述,在职能上不断发生递变,且作用不断扩大的过程。

而朱筠亲人、门人、友人、后人为他所写的传状中,其子朱锡庚、朱锡卣所写的《笥河府君行述》[2]、门人孙星衍所写的《笥河先生行状》尤其值得引起注意。因为这两篇传状文可作为研究朱筠的第一手资料,很多他人给朱筠所写的传状文章,大都是对其的转抄或修饰补充。如朱珪的《先叔兄朱公神道碑》[3],就是根据朱锡庚、朱锡卣所写的《笥河府君行述》润色增饰而成。朱珪的《先叔兄朱公神道碑》开篇便云:“珪自去年八月十四日,闻予兄竹君之病状于汀,十六日忽得凶耗,哭失声。既而得侄锡卣等所为《行述》,且曰明春将葬,季父其为铭。呜呼,已矣!悔珪不从兄学古文,而何以铭吾兄耶?”[2]101由此即可得知,此也正突出了行状的“上作者乞墓志碑表”的功能。现将二文比较如下(见表2)。

表1 朱筠传状的史源关系分析表

从表2中划线的句子可以看出,朱珪在给其兄写《先叔兄朱公神道碑》时,或直接抄录朱锡庚、朱锡卣《笥河府君行述》中的文句,或进行必要的删减,或进行适当的补充,有些地方朱珪也进行了一些更正,如对朱筠诗文的宗法,朱锡庚认为“于诗少好长吉,中年漫淫于杜、韩”,“于散体古文,胎息六经,而纬之以史汉”,“于赋,于骈体,以六代三唐为宗,不肯道宋人只字”。而朱珪认为朱筠“诗初学昌谷、昌黎,五言力逼汉魏”,“古文以郑、孔经义,迁、固史书为质”,“赋则阳张阴阖,马、扬以下,不道也”。从朱筠的诗文集和其他友人对其诗文的评价来看,朱珪的评论更为准确和恰当。如李威的《从游记》亦云:“先生诗、古文、词,并与昌黎为近。”与朱珪所持观点同。

表2 《笥河府君行述》与《先叔兄朱公神道碑》对比分析表

续表2 《笥河府君行述》与《先叔兄朱公神道碑》对比分析表

虽然朱珪的《先叔兄朱公神道碑》是在朱锡庚、朱锡卣的《笥河府君行述》上扩增而成,但朱珪的这篇朱筠传状应归属于第一手资料,因为此文章内容更加详细,且增入了较多有关朱筠的新材料。《笥河府君行述》文末也载道:“诚恐当代大人长者,急欲观府君《行略》,用感濡血缕陈,粗具草稿,而仍待六叔父状来,以垂不朽,以待铭传之采择焉。孤子朱锡庚、朱锡卣泣血稽颡谨述。”[3]这里朱锡庚、朱锡卣说到他们所写的行述仅仅是“粗具草稿”,最终要“待六叔父状来,以垂不朽”,言外之意,也就是以朱珪所写为准,而朱珪所写的《状》,即是《先叔兄朱公神道碑》。事实也证明了这种说法,因为他人所写的朱筠传状,借鉴《先叔兄朱公神道碑》的情况最多,如表1所示。

又如孙星衍的《笥河先生行状》,其在文末云:“星衍不识先生,而受知文正,与先生子锡庚交最久,故深悉先生学行,具列事实如右。敢布告于史馆,以备述《儒林》者采录焉。”[2]112此突出了其“牒史馆请编录”的功能,也就是作为牒史馆撰写人物传状的参考。《清史列传》中的《朱筠传》[4]是李威所写,李威在撰写时既参考了孙星衍《笥河先生行状》,同时又参考了朱珪的《先叔兄朱公神道碑》,有较多语句直接抄录了二人原文,有些只是稍加改动。现将具体信息列出(见表3),以备参考。

二、朱筠传状的史料类型及使用方式

传状文的一个重要特点,即具有真实性,撰写要以一定的真实事件为基础,不能随意夸大发挥。这就需要撰写者辨析材料层次,哪些是真实的史料,哪些是错误的史料,哪些是第一手史料(即直接史料),哪些是第二手史料(即间接史料)。直接史料和间接史料,是影响文章真实性程度的重要因素。通过分析史料的类型和使用方式,能帮助我们厘清史料的层次,从而判断文章所叙述的事实的正确性程度。朱筠传状的史料类型,可分为直接史料和间接史料。

(一)朱筠传状的史料类型

一是直接史料。对于被撰写者的亲属所记录的事件,以及对撰者亲眼所见、撰者或与被撰写者共同经历事件的记述,基本上都是较为可靠的直接史料,它的可信度最高,如朱锡庚和朱锡卣《笥河府君行述》、章学诚《朱先生别传》、孙星衍《笥河先生行状》、洪亮吉《书朱学士遗事》、章学诚《朱先生墓志铭》等文,都属于此类材料。

如朱筠《朱先生别传》中载其姐与之剃头之事:“先生坚忍有执,自童子时,母夫人偶召,栉工不至,命伯姊为诸弟薙短发,姊不善握刀,诸弟莫不呼痛避去。先生独欣然就薙,刀误割肤,血出,先生色不少动。姊慰问之,先生讳曰:‘无也。’”[5]此只有较为亲密之人才能得知的小事,必然真实。又章学诚《朱先生墓志铭》载:“岁在戊戌,先生五十初度之辰,诸弟子相与奉觞上寿,学诚从为之辞。既属草进,先生顾而颔之,于是小子质言无讳:‘先生辱许小子,若得终事百年,小子尚可勤铭幽室矣乎?’先生笑曰:‘可哉!人事固不可知,脱子一旦先我而逝,我能铭子不朽。’函丈之间戏言尔,岂意今日如受先生命邪!”[2]105此是在朱筠五十岁寿辰上,章学诚与朱筠的对话,几乎记录了二人的原话,真实性极强,属于直接史料。

表3 《清史列传·朱筠传》《笥河先生行状》《先叔兄朱公神道碑》对比分析表

又李威《从游记》中记载了李威从游朱筠,二人时常论学谈心,共赴宴饮之事,此完全是李威亲身经历,且用第一人称叙述,是直接史料。文载曰:“甲午,威至京师。先生自江南归,知威旅困,乃命入居椒花吟舫南偏,曰‘梧月松风’之室。椒花吟舫中,插架数万卷,威得稍涉猎一二。先生喜威用力精勤,教诲不倦。当燕闲独处时,必呼入侍坐于旁,论学谈心,常至夜分不辍。遇游宴之所,未尝不携与偕也。每忆冬月,天街夜静,雪光如镜,从先生自外罢饮归,空无人声,独吾师弟子,共载而行,形影不离。”[2]117

二是间接史料。有一些与被撰写者不是特别亲密的人,他们没见过被撰写者,也未与被撰写者有任何交游,他们所写传状,主要根据从他人处听来,或通过搜集他人所写资料而来,这些史料即属于间接史料,如阮元的《朱筠传》、江藩的《朱笥河先生》等文。其中阮元的《儒林传稿》中收录的《朱筠传》最具代表性,这篇传状文阮元并没有进行创作,而是完全使用间接史料,摘录他人文章中的语句组合而成,且注明了出处,是一篇较有特色的传状文。文中引用的朱筠传状,包括姚鼐《惜抱轩集》中的《朱竹君先生别传》、朱珪《知足斋文集》中的《先叔兄朱公神道碑》、孙星衍《平津馆集》中的《笥河先生行状》、王昶《述菴文钞》中的《翰林院编修前日讲起居注官翰林院侍读学士朱君墓表》、汪中的《朱先生学政记》、李威的《从游记》。现录部分,以明其体制:

筠奏言:“伏见皇上稽古右文,勤求坟典,请访天下遗书,以广艺文之阙,而前明《永乐大典》古书宜撰择缮写,入于着录。又请立校书之官,参考得失,并令各州县钟鼎碑碣,悉拓进呈,俾资甄录。”(王昶《述庵文钞》)上览奏异之,下军机大臣议行,御制七言八韵诗纪其事,命纂辑《四库全书》,得之《大典》中者五百余部,皆世所不传,次第刊布,海内实筠发之。筠又奏言:“请仿汉唐故事,择儒臣校正十三经文字,勒石太学。”奉硃批:“候朕缓缓酌办。”(《知足斋集》)筠博闻宏览(《述庵文钞》),以经学六书倡(《知足斋集》),谓治经当守一家之学(汪中《朱先生学政记》)。经学本于文字训诂,周公作《尔雅》,《释诂》居首,保氏教六书,《说文》仅存,于是刊布许慎《说文解字》,叙说之以教士(《平津馆集》)。督学所至,以人材、经术、名义为急(《朱先生学政记》)。又好金石文字,谓可佐证经史(《平津馆集》)。为文以郑孔经义,迁固史书为质(《知足斋集》)。[6]

间接史料虽然撰者使用起来比较方便,但是如果所引用的材料存在错误,而撰者未识别出来,则很容易继续沿袭前者的错误,此在下文详细论述。

(二)朱筠传状史料的使用方式

对于直接史料,因皆为撰者亲身经历或亲眼所见,则是直接记录而成。这里主要讨论朱筠传状中间接史料的使用方式,因为间接史料的使用,在传抄、引用等重新整合史料的过程中,由于撰者的疏忽或理解问题,会导致一定的错误出现,又或是作者的润饰不当,会出现夸大成分,从而降低传状的真实性程度,而通过分析间接史料的使用方式,可以帮助我们进一步判断史料使用过程中的真假,所以值得深入探讨。

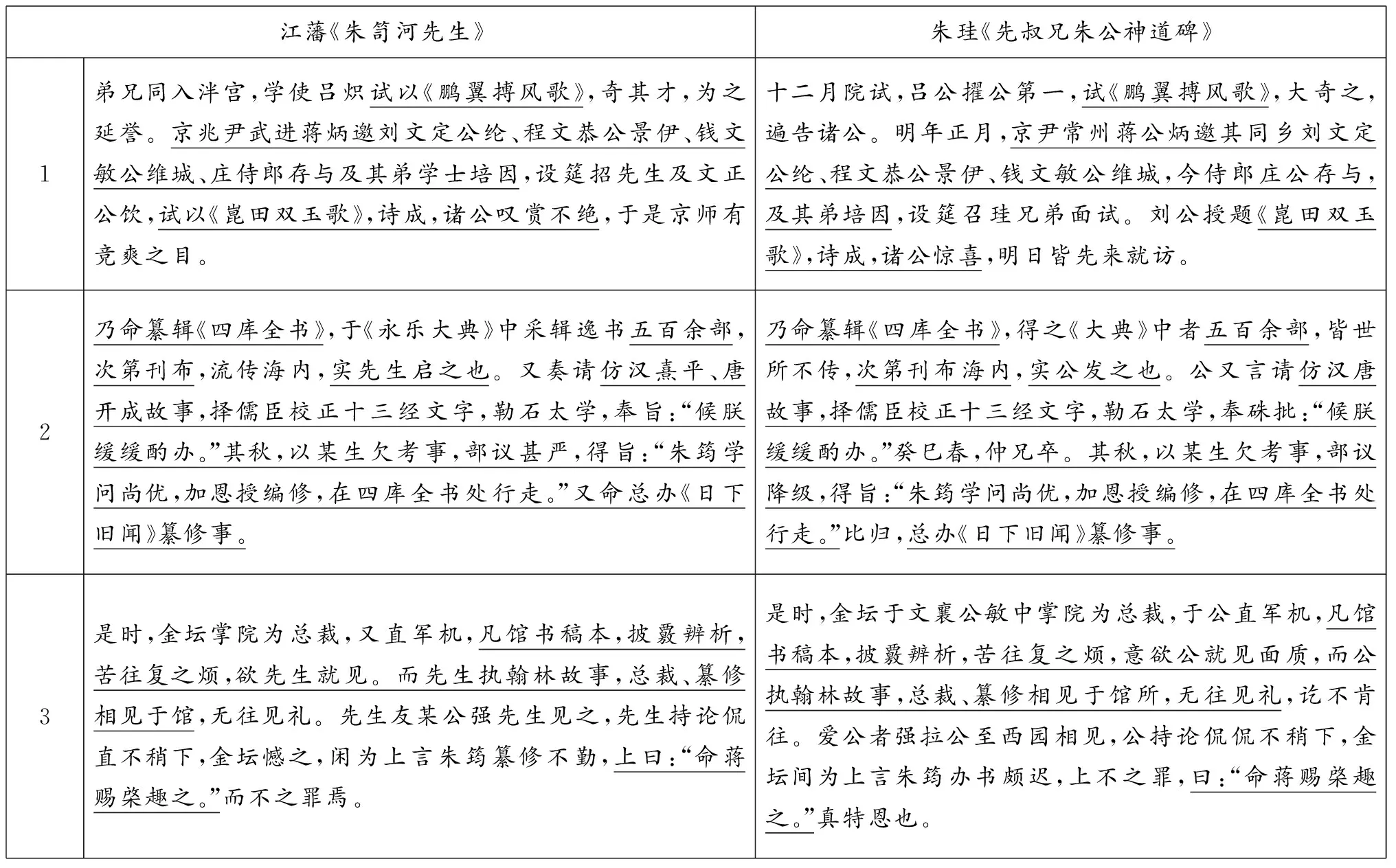

朱筠传状史料的使用方式主要包括两方面:一方面是内容上的抄改;另一方面是形式上的承袭。首先,在内容上的改抄方面,可通过一个例子说明,如江藩《国朝汉学师承记》卷四中的《朱笥河先生》[7],直接引用了朱珪《先叔兄朱公神道碑》中的史料,所记录的事件、所撰写的文句,基本雷同,仅仅在某些地方作了一些增删和润饰,如表4所示。

表4 《朱笥河先生》与《先叔兄朱公神道碑》对比分析表

从表4中可以看出,江藩《朱笥河先生》中的语句,基本是从朱珪《先叔兄朱公神道碑》中直接抄录而来,只在某个地方作了一些增删、润饰等改动。如第一个例子,是将朱珪的“大奇之,遍告诸公”改为“奇其才,为之延誉”,将“明日皆先来就访”改为“于是京师有竞爽之目”,更加突出朱筠的才学;例2中是删去了“皆世所不传”、“癸巳春,仲兄卒”等不恰当之句;例3中为了避嫌,隐去了于敏中的姓名。

其次,形式上的承袭。此处所说的形式,主要是指文章的结构,即在文章结构上的借鉴。朱筠传状除了在内容上的直接抄改外,有些撰者在形式上也进行了承袭,虽然形式上的承袭不会产生内容上的实质性错误,但是从形式的承袭上亦可以帮助我们推断出史料使用的先后,从而判断史料的真实性。

例如朱珪《先叔兄朱公神道碑》是在朱锡庚、朱锡卣《笥河府君行述》的基础上扩充而成,不但在内容上沿袭了《笥河府君行述》,在形式上也完全沿袭了《笥河府君行述》。《笥河府君行述》的文章结构是以时间为先后,然后取朱筠代表事件记之,具体为:记述朱筠去世前的情形、介绍朱筠家世、孝敬父母与友爱兄弟事、校正十三经与重刊《说文解字》、上奏从《永乐大典》中辑书事、朱筠喜山水爱饮酒的兴趣爱好、朱筠诗文成就、朱筠子孙情况等。而朱珪《先叔兄朱公神道碑》的结构框架基本与《笥河府君行述》一致,从介绍朱筠家世、朱珪与朱筠之间小事、上奏从《永乐大典》中辑书事、朱筠与余敏中不和事、朱筠的诗文、书法特点及喜山水、爱饮酒的兴趣爱好,到最后介绍朱筠子孙情况,仅仅多出了朱珪与朱筠之间的一二事,及最后的墓志铭言。

江藩《朱笥河先生》在结构上也完全沿袭了朱珪的《先叔兄朱公神道碑》,二者皆以时间为写作顺序,记录的事件也基本相同,最后也皆写了歌颂朱筠的墓志铭言。江藩的《朱笥河先生》仅仅是比朱珪《先叔兄朱公神道碑》多了《说文解字叙》的内容,因江藩将朱筠重刊《说文解字》时所写的序文全文引入。

三、朱筠传状的史源学价值

史源学作为文献学的一个分支,是文献学的重要组成部分,也是重要的文献学方法。章学诚曾提出“辨章学术,考镜源流”的文献学思想,而史源学就是这样一门学问,通过对史料科学系统地层层分析,可以将其来龙去脉、真假得失考证得清楚透彻。朱筠传状的史源学价值主要体现在三个方面:一是辨析版本源流,二是判断史料真假,三是考证校勘错误。

(一)辨析版本源流

辨析版本是学术研究的基础,只有厘清版本源流,判断出版本的精与劣,才能更好地进行学术研究。若在研究中不能使用最精善的版本,最接近作者最初创作的版本,那就会出现一定的史料运用错误。

通常情况下,版本的价值程度是从稿本、抄本、刻本依次逐渐递减的。稿本的价值最大,因为它是作者最原始手稿,最能反映作者最初的创作主旨。如《朱先生别传》,收录于上海图书馆所藏由朱锡庚批校的《笥河文稿》中。在此本的《朱先生别传》中,全文引录了朱筠的一篇《文鸟来巢赋》,借此来盛赞朱筠的高洁品质。在此《笥河文稿》中另有单独一篇《文鸟来巢赋》,此与嘉庆乙亥年开雕的刻本相同。因《朱先生别传》中附录的《文鸟来巢赋》是经过了章学诚的修改,他将朱筠的古文奇字改成了通俗易懂之字,如《朱先生别传》有:“感神物之数遭兮,信成兹余美服。中好修以扬文兮,惧人指之趣速过。余庭而遗音兮,慎葆光以韬郁。勿淹留以倦恋兮,示鬼神之倚伏。”[5]刻本则是:“感神物之数遭兮,目成兹余美服。中好修以扬文兮,惧人指之恐速过。余庭而遗音兮,勉韬晦此昱昱。勿淹留以睠恋兮,示鬼神之起伏。”[3]未经章学诚修改的原赋用字显然更符合朱筠的创作风格,而经过章学诚改动的那篇赋文则缺少了古奥之风。但作为朱筠文章的一个版本,在使用时需要进行甄别,若不加甄别则很可能将章学诚修改本当作朱筠之原本。

(二)判断史料真假

同一事件,不同的人由于与被撰者的亲密关系和看待问题角度的不同,则在记录或引用史料时,会对史料有所删改,从而使后人难以判断孰是孰非,但借用史源学方法,则可以很好地解决这一问题。

在朱筠传状中,朱珪、孙星衍、 余廷灿、李元度、姚鼐皆记录了朱筠与金坛于敏中之间存有矛盾的轶事。朱珪《先叔兄朱公神道碑》:“是时,金坛于文襄公敏中掌院为总裁,于公直军机,凡馆书稿本,披覈辨析,苦往复之烦,意欲公就见面质,而公执翰林故事,总裁、纂修相见于馆所,无往见礼,讫不肯往。爱公者强拉公至西园相见,公持论侃侃不稍下,金坛间为上言朱筠办书颇迟,上不之罪,曰:‘命蒋赐棨趣之。’真特恩也。”[2]108孙星衍《笥河先生行状》:“时相大学士金坛于文襄公,颇专擅,进退天下士,先生引翰林称后辈故事,呼以‘于老先生’,又长揖无屈一膝礼,议馆事,不肯私宅相见。时相既不乐,乃言于上,以为办书迟缓,上深知而保持之,命促之而已。”[3]

朱珪和孙星衍都是朱筠较为亲近之人,对朱筠生平也最为了解,他们所记录的事实应较为可信,但也正因为是亲近之人,所以有时会出现偏袒之心,而对一些人不能进行客观评价。如孙星衍就认为于文襄公“颇专擅”,认为因朱筠称呼他为“于老先生”,见之无屈一膝礼,议馆事,不肯私宅相见等小事,而对朱筠心存不满。但姚鼐《朱竹君先生别传》又载另一事,可以看出于敏中还是较为刚正,且具有以大局为重的品格,文载:“时文正在军机处,顾不喜,谓非政之要而徒为烦,欲议寝之,而金坛于文襄公独善先生奏,与文正固争执,卒用先生说,上之四库全书馆自是启矣。先生入京师,居馆中纂修《日下旧闻》。未几文正卒,文襄总裁馆事,尤重先生。先生顾不造谒,又时以持馆中事与意迕,文襄大憾。一日见上,语及先生,上遽称许‘朱筠学问文章殊过人’。文襄默不得发,先生以是获安”[2]109。李元度《朱竹君先生事略》与姚鼐所记基本相同,且李元度是朱筠死后出生之人,与朱筠也未有任何关系,应是转抄姚鼐文。

姚鼐与朱筠学问相当,且同在四库馆当编修,对此事应是非常了解,可以看出姚鼐的叙述较为客观,无个人偏见。他既写了四库馆得以开设,离不开于敏中的大力支持,又说到了于敏中对朱筠的重视,最后又说到了二人因意见不和而生隙,从而还原了事件的全过程。而朱珪和孙星衍为了歌颂朱筠嫉恶如仇的品质,却略去了于敏中对朱筠的帮助和器重之事,纪实较为偏颇。

又熊宝泰《祭朱竹均先生文》云:“兹闻公殁,木坏而山頽。或传公之殁也,以大醉失足而神迷。逾夕暂明,笑谓家人曰:‘某氏招饮,我竟不能去矣。’言毕而逝,其色则怡。臣是酒中仙也,舍公其谁?”[8]熊宝泰虽然记述了朱筠喜饮酒这一兴趣爱好,并言朱筠去世之际还大醉神迷,此显然是运用了文学中的夸张手法,不可信之。因为朱锡庚、朱锡卣《笥河府君行述》中,详细记载了朱筠去世时的情形,文曰:“讵知二十一日夜,酣卧坠床下,风痰涌塞,服苏合丸及南星僵蚕汤剂,迨二十二日申酉之交,始渐识人。二十三四间,言笑如常,惟两足作痛不能举,服祛风化痰之剂,日觉平复,而饮食懒进,不孝等固窃忧之。二十六日薄暮,痰气复涌,遂谓人曰:‘吾行去矣!’一鼓后不复言,四鼓遂卒”[5]。由此可见,朱筠在去世的前几天,基本是卧床不起,有时还处于昏迷状态,痰疾严重如此,更是“饮食懒进”,如何又能饮酒?熊宝泰之说法,自然不可作为史实。

(三)考证校勘错误

史源学的一个重要价值就是在辨析源流的过程中发现错误,而文章中常见的校勘错误有讹、脱、衍、倒等情况。由于篇幅所限,在此主要讨论“讹”这一重要的错误形式。这里的“讹”主要是指对事实记录的讹误,是撰写者对被撰写者的生平事迹不了解,或对史料理解不透彻,而在确切时间的记录、史料引用等方面产生错误。

如江藩《朱笥河先生》云:“先生年十三,通七经。十五作诗文,才气浩瀚,老宿见之咋舌。”[7]68李元度《朱竹君先生事略》亦云:“年十三,通七经。十五与文正同补诸生,负文名。”[9]2而朱珪《先叔兄朱公神道碑》和孙星衍《笥河先生行状》皆云:“九岁入都,十三岁通五经,有文名。”[2]101“九岁至京师,十三通五经,学为文。十五文成斐然,先大夫喜,赐之砚。”[3]因朱珪和孙星衍的传状是直接史料,可靠性较强,因此朱筠应是“十三岁通五经”,而不是“通七经”,江藩、李元度之词,或是史料引用错误,或是有谀颂之嫌。

又《清史列传·朱筠传》载:“于是刊布许氏《说文解字叙》,说之以教士。”[4]5496朱珪《先叔兄朱公神道碑》曰:“为刻旧本许氏《说文解字》,揭以四端,曰部分、字体、音声、训诂。”[2]103江藩《朱笥河先生》亦云:“是秋,奉命视学安徽,以古学教士子,重刻许氏《说文解字》而为之叙。”[7]68由此可见是朱筠重刻许氏《说文解字》,并作了一篇《说文解字叙》以教士,且朱筠的《笥河文集》有此文可证,因此《清史列传》记载有误。

又李威《从游记》云:“辛卯,先生试不入选,上顾问掌院大学士等曰:‘今试乃遗朱筠,选中乎?’特旨命不入选者一体引见,盖异数也。及见,天语垂询。先生奏言,试日偶得腹疾,文字不能尽合程度,上霁顔遣出。其冬,遂有安微学政之命。”[2]113姚名达《朱筠年谱》于“乾隆三十五年庚寅(1770)先生四十二岁”条下案语曰:“李威《从游记》误记此事于辛卯年,并云其冬有安徽学政之命,皆误也,李威从先生游,始于甲午,此时尚未识面,故其记载不能全如事实。此事根据朱珪、章学诚记载,最为可靠。”[10]35

姚名达认为朱筠督查安徽的时间应是庚寅年,且说应以朱珪、章学诚的记载为依据。但查阅朱珪《先叔兄朱公神道碑》,云:“庚寅,奉命为福建乡试正考官,充辛卯会试同考官。至是上知公深,岁持文柄,所得士多著名,公益卓然以韩、欧阳、苏自任,振起古学,奖藉寒畯。有一善者,誉之如不及,天下翕然称之曰‘竹君先生’。是秋,奉命视学安徽。”[2]103此处也言是辛卯,即乾隆三十六年(1771)任命安徽学政。文中的“是秋”前,应接“充辛卯会试同考官”句,即辛卯秋。章学诚《朱先生墓志铭》有朱筠“历官安徽、福建学政”、“己丑辛卯会试同考官,庚寅福建乡试主考官”等句,但未言朱筠任命安徽学政的确切时间。且朱锡庚、朱锡卣《笥河府君行述》中亦言:“辛卯九月至癸巳九月,提督安徽学政。己亥九月至庚子九月,提督福建学政。三十六年,诰授中议大夫,提督安徽学政,日讲起居注官,翰林院侍读学士,加二级。”[5]

又德风《奏报任满卸印回京日期事》云:“奴才德风跪奏,为奏明回京日期,恭复恩命事。窃奴才于乾隆三十三年九月,仰蒙圣恩,简畀安徽学政,至本年九月任满。十一月十七日,新任学臣朱筠行抵太平府城,奴才随将印信、册籍等项,交代清楚,恭疏题报,奴才即于是日起程。兹于本月十三日到京,恭复恩命,为此谨奏。乾隆三十六年十二月日。”(《中国第一历史档案馆藏宫中硃批奏折》) 此奏折中明确记载了朱筠在乾隆三十六年(1771)十一月十七日抵达安徽太平府任职,可见是姚名达对此记载有误。李威即使在此之前未与朱筠相识,但李威常年从学朱筠,对朱筠生前之事极为了解,因此不会有误。

总而言之,他人所写朱筠传状是全面了解朱筠的一个窗口,朱筠一生虽短,但在学术上的卓越贡献,在教育后生上的巨大成就,至今仍然产生着不可忽视的影响作用。通过对朱筠传状史源学的考查,不仅可以更全面地了解朱筠这一人物形象,而且可以更深入地了解朱筠传状史料的来龙去脉、使用方式,也可以更进一步地探究朱筠传状在版本源流、判断史料真假、考证校勘错误等方面的史源学价值。除此之外,朱筠传状对了解朱筠人物形象,如性格、品质、兴趣爱好,以及对教育后生所做出的努力等方面,也有巨大的参考价值,可待进一步研究。