太原市空气质量改善着力点分析

2020-10-27王敏冯相昭梁启迪杜晓林赵梦雪王鹏

王敏,冯相昭,梁启迪,杜晓林,赵梦雪,王鹏

(生态环境部环境与经济政策研究中心,北京 100029)

2013年以来,太原市坚持空气质量改善优先原则,紧密围绕“减煤、抑尘、治企、控车”,制定出台一系列环保政策措施和方案,大气污染防治工作取得了重要进展。现阶段,太原市空气质量排名仍未摆脱全国168个重点城市中的后十位,继续改善空气质量的压力依然很大。本文结合中国环境监测总站提供的标况状态下的城市空气质量日数据,深入分析了太原市空气质量改善状况、面临的形势及存在的主要问题,并在此基础上,提出了太原市推动空气质量持续改善的着力点,以期为太原市做好大气污染防治工作提供技术和政策支撑。

1 太原市空气质量改善状况

1.1 空气质量指数(AQI)及主要污染物浓度变化

近年来,太原市AQI并未保持逐年下降水平,且部分污染物浓度出现反弹。如图1所示,2019年,太原市AQI反升到116,高于2017年和2018年;NO2、CO、PM2.5浓度分别较2018年反弹5.4%、4.6%、5.2%,O3_8h浓度继续保持上升趋势,只有SO2和PM10浓度实现了大幅下降(分别降低18.5%和11.2%)。从2019年AQI及主要污染物浓度的月变化(图2)看,太原市环境空气质量不达标时间主要出现在1月至2月和6月至7月,SO2、CO、PM2.5浓度月变化相似,高值集中在1月至2月和11月至12月;NO2浓度月际变化幅度相对较小,高值主要出现在1月、11月和12月;O3_8h浓度高值集中在5月至8月;PM10浓度高值集中在1月至5月和10月至12月。

注:CO浓度单位为mg/m3,其余污染物浓度单位为μg/m3图1 太原市2015—2019年AQI及主要污染物浓度变化

图2 太原市2019年AQI及主要污染物浓度月际变化(%)

1.2 首要污染物及对应天数变化

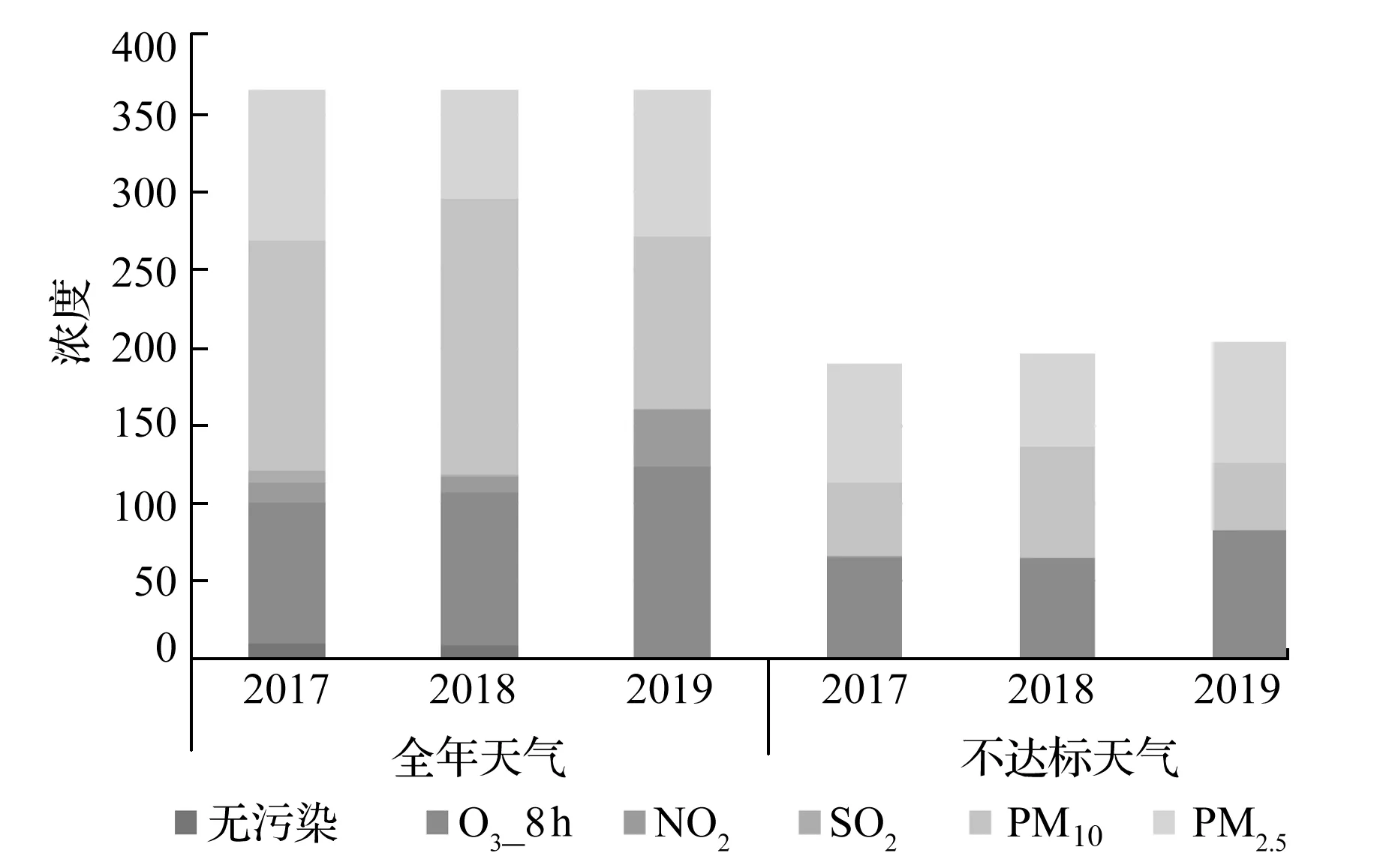

图2为太原市全年天气和空气质量不达标天气的首要污染物及其对应天数变化。从全年天气看,2019年,太原市以PM10为首要污染物的天数大幅下降(较2018年下降40.8%),但以PM2.5、O3_8h、NO2为首要污染物的天数反弹现象明显,特别是以NO2为首要污染物的天数较2018年上升2倍左右,应引起高度重视。从空气质量不达标天气看,以PM10为首要污染物的空气质量不达标天数下降了28天,而PM2.5和O3_8h对应的不达标天数分别上升了24天和21天,成为影响太原市空气质量能否达标的主要污染物。

注:CO浓度单位为mg/m3,其余污染物浓度单位为μg/m3图3 太原市2017—2019年首要污染物及其对应天数变化

1.3 环境空气质量状况排名情况

根据生态环境部发布的2019年1—12月168个重点城市空气质量情况,太原市在168个重点城市中位于倒数第七位(表1),在京津冀及周边地区28个城市中位列倒数第六,在山西省11个城市中位居倒数第二,并未实现《太原市2019年打赢蓝天保卫战攻坚行动实施意见》设定的“2019年度环境空气质量排名力争退出全国168城市后10位”的目标。另外,从2019年主要污染物浓度排名(表2)看,太原市PM10浓度排名压力最大,在山西省11个城市中位居倒数第一,在京津冀及周边地区28个城市、汾渭平原和山西省42个城市中均位列倒数第二;其次是SO2、NO2和O3_8h;CO和PM2.5浓度的排名压力相对较小。

表1 2019年1—12月太原市空气质量累积排名

2 空气质量改善面临的形势分析

2.1 房屋建筑施工力度较大

人为源是太原市PM10的重要排放源。有研究显示,太原市2016年PM10排放总量约6.44万吨,其中,人为源排放量占比达到47.7%[1]。近年来,太原市狠抓建筑施工现场扬尘污染,但因城区建筑工地数量多、面积大且分布密集,扬尘污染局面还未得到根本性扭转。结合建筑业房屋施工面积与PM10浓度的变化情况(图4)发现,太原市城区建设和拆迁改造工作力度较大,房屋建筑业施工面积增加明显,这一现象与PM10浓度的变化趋势较为吻合(图4),一定程度上说明建筑施工是太原市PM10浓度居高不下的重要原因。

表2 2019年太原市主要污染物浓度排名情况

注:建筑施工面积数据来源于太原市国民经济和社会发展统计公报。图4 太原市建筑业房屋施工面积和PM10浓度变化

2.2 机动车保有量逐年攀升

近年来,太原市加速淘汰黄标车和老旧车辆,积极推广新能源和清洁能源汽车,在机动车污染排放方面取得了重要进展。但是,以上减排措施带来的污染物减排量尚不足以抵消机动车保有量增加产生的污染物排放量。最近十多年来,太原市机动车保有量保持稳步增长态势,其中,汽车拥有量占比达98%以上。根据生态环境部机动车排污监控中心提供的机动车数据及《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南(试行)》里的系数,测算得到太原市2015—2018年机动车污染物排放量,发现太原市机动车排气产生的PM2.5和PM10排放量基本保持下降态势,但NOx排放量在逐年升高,年均增长率达到5.0%(图5)。

注:PM2.5和PM10单位为吨,NOx单位为10吨;重型燃气车辆未参与计算图5 太原市机动车主要污染物排放量

2.3 天然气消费量增加明显

天然气消费环节可能会增加NOx排放量:一是天然气卡车替代柴油车。太原市天然气卡车发动机多采用稀薄燃烧方式和DOC尾气后处理,该技术控制NOx排放的潜力有限[2];二是农村“煤改气”。太原市2018年底前完成改造15.77万户,但改造方式多采用非低氮式燃气壁挂炉,NOx排放水平高于用煤[3];三是燃煤锅炉“煤改气”。太原市燃气锅炉低氮改造工作明显滞后,部分燃气锅炉产生的NOx未经处理直接排放[4]。结合图6看,太原市NO2浓度与城镇天然气供应量以及规模以上工业企业天然气消费量的变化趋势较吻合,一定程度上说明NO2浓度未持续下降以及以NO2为首要污染物的天数反弹与天然气消费有关。

注:城镇天然气供气总量和天然气消费量单位为万立方米,液化天然气消费量单位为百吨,NO2浓度单位为μg/m3;数据来源于太原市统计年鉴图6 太原市天然气供气、消费与NO2浓度变化

2.4 能源消费总量持续上升

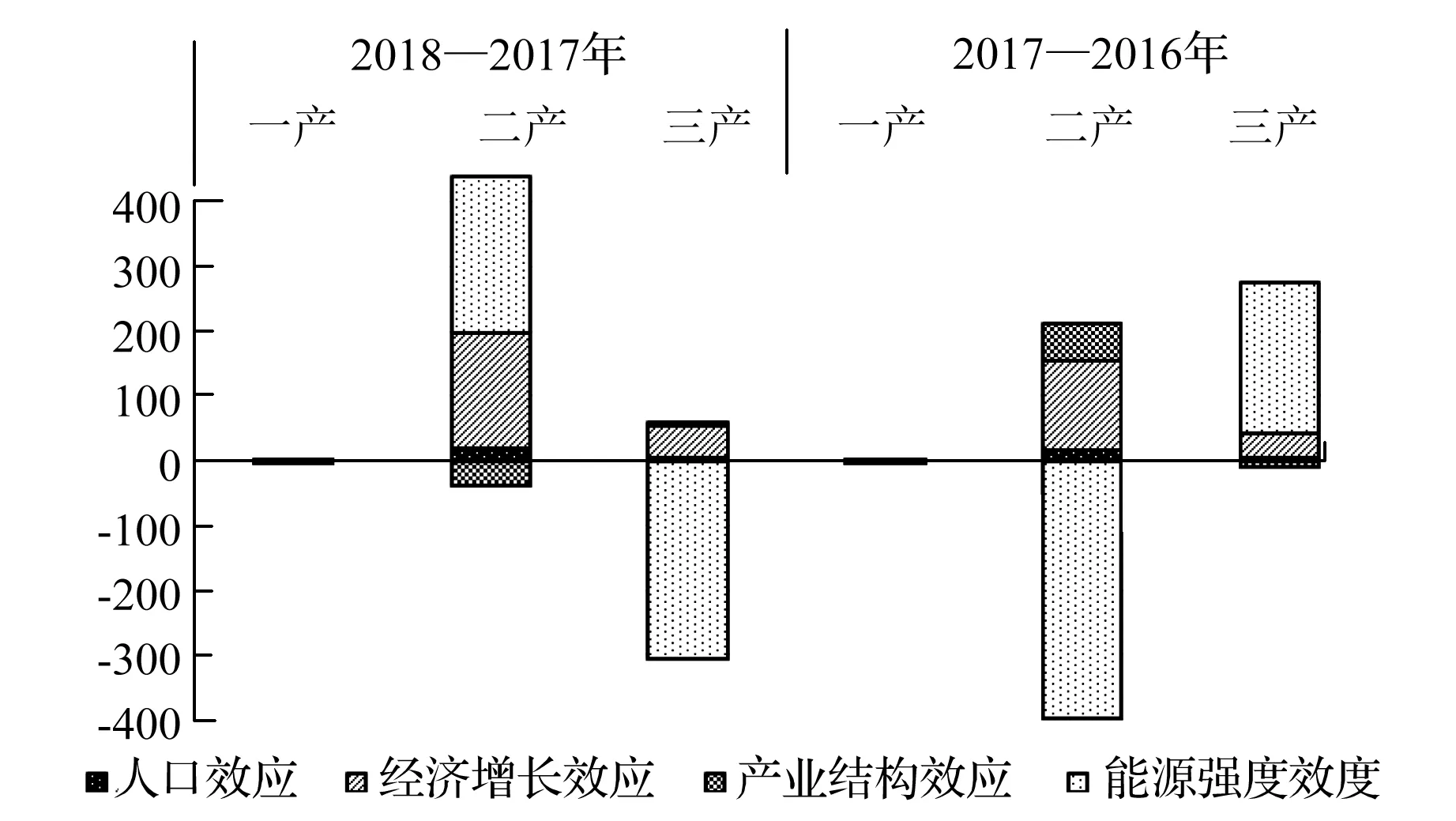

基于LMDI方法对太原市三次产业能源消费进行因素分解,发现人口效应、经济增长效应对三次产业能源消费均表现为正向促进作用,其中经济增长效应对能源消费总量上升的贡献度超过了200%;产业结构效应在2016—2017年和2017—2018年分别起到正向促进和反向削减作用(贡献度分别为55%和-18%),能源强度效应总体上发挥了反向削减作用(贡献度为-181%和-39%)。从二产来看,2017—2018年产业结构效应和能源强度效应分别表现为反向削减和正向促进作用,说明产业结构调整一定程度上起到了削减作用,但能源结构效应较上年由负转正,意味着二产能源消费量的不降反增加剧了能源消费总量的上升态势。

注:能源消费总量单位为万吨标煤;数据来源于太原市统计年鉴图7 太原市能源消费总量影响因素分解

2.5 易受区域污染传输影响

太原市地处黄土高原东部,西、北、东三面环山,中、南部为河谷平原,整个地形北高南低、呈簸箕形(图8),容易造成外来输送与本地排放的大量污染物在此堆积。同时,太原市气象条件以“地方环流型”天气为主,风速小,静风频率高,不利于水平输送,夜间以山风为主吹北风,白天由山风向谷风转变吹偏南风。这种地形和气象条件不仅使得本地污染物不易扩散,还促使位于甘肃庆阳以南、陕西汉中以北包括陕西西安、铜川、延安以南和山西的吕梁、临汾以及河南洛阳以北、山西晋城以西等地排放的污染物传输至太原市[5]。

图8 山西省地形地貌示意图

3 大气污染防治工作存在的主要问题

3.1 远郊县市扬尘治理力度小

远郊县市建筑房屋施工项目少,但其PM10浓度同样处于较高水平。究其原因,主要与道路扬尘污染管控力度较小有关。部分县市道路积尘非常严重,未采取任何防尘抑尘措施,一些在建道路及配套工程未实施湿式清扫等降尘抑尘作业,部分运输车辆车身积尘较厚,且运输撒漏、覆盖不全等情况多有存在。

3.2 移动源污染治理有待加强

现阶段,太原市机动车排气管冒黑烟、黑加油站、流动加油罐车等现象还未杜绝;非道路移动机械管理基础较为薄弱,监管能力相对滞后,并且受施工面积和项目增多等因素影响,非道路移动施工机械的使用数量、活动水平和集中程度有所增加,这样逐渐成为非道路移动机械污染排放的主要来源。

3.3 部分工业企业治理效果差

焦化等重污染行业企业数量多且分布密集,部分企业污染治理能力不足,污染治理专业化水平整体不高;工业企业无组织排放管理相对滞后,仍存在砂石等露天堆放、厂区地面未硬化和湿化、打磨工序集气罩收尘效率不高、厂房车间密闭性不够等问题;对VOCs治理设施运行情况的监管不力,多数企业安装的VOCs治理设施处于未运行或不正常运行状态,实际治理效果不明显。

3.4 结构性污染问题依然突出

太原市产业结构偏重、能源结构偏煤、交通结构偏公路的结构矛盾依然突出,结构性污染问题尚未得到缓解,导致污染物排放总量居高不下。主要问题表现为:减煤工作不严不实,特别是工业企业煤炭消费量不降反增;清洁取暖补贴未及时到位,存在散煤复烧现象;“公转铁”推进明显缓慢;清洁能源使用比例偏低。

3.5 部门协同联动机制不健全

太原市部门间协同联动不足,有关体制机制亟待完善。如餐饮油烟治理,由生态环境部门负责,但其行政处罚权归城管部门,导致出现大学食堂油烟净化设施非正常运行等监管漏洞;又如城市扬尘治理,涉及住建、市政、城管等部门,部门间虽不定期联合开展行动,但日常管理仍缺乏行之有效的联动机制。

4 推动空气质量持续改善的着力点

4.1 加大普法宣传力度,规范企业生产行为

一是加强基层普法宣传力度。地方对“未批先建”、排污许可制度等政策理解有偏差,要加大对基层生态环境部门的普法宣传。同时,还要帮助企业深入掌握有关政策要求和标准体系,避免企业处于违法状态而不自知。

二是完善企业监管方式方法。进一步厘清监管边界,完善监管标准,坚决杜绝以罚代管的工作形式。加强督促检查,树立企业标杆,解决部分企业无污染治理设施、污染防治设施不正常运行或管理制度不完善等一系列问题。

三是制定专项资金补助办法。完善VOCs污染防治和燃气锅炉低氮改造项目补助办法,分行业分治理技术确定涉VOCs改造的补助范围和补助标准,引导新建燃气锅炉优先采用低氮燃烧技术,强化对补助项目的跟踪监督管理。

4.2 加强技术指导服务,提升污染应急水平

一是开展“送技术服务进企业”系列宣讲活动。分行业选取典型案例,组织类别相近的企业开展现场宣讲活动,提高企业负责人的污染防治意识及生产一线人员的环保设备操作技能,切实发挥现有污染治理设施的减排效果。

二是指导企业选用合理高效的污染物治理技术。建立专业化队伍,为企业尤其是涉VOCs排放企业选择经济有效的治理技术提供支撑,推荐能满足排放标准要求且短期不易被淘汰的可供选择的治理技术,减少二次污染和重复投资。

三是指导并督促企业认真编制重污染应急预案。督促企业及时上报重污染天气应急预案,选派技术专家随时指导和严格把关,保障应急措施切实可行且具有明显成效。开展预案措施落实情况的核查检查工作,加大违法惩处力度。

4.3 巩固污染治理成果,深化区域联防联控

一是巩固污染治理成果。始终保持严管态势,加强日常监管,引导形成全民齐抓共管的良好氛围;在全市范围内,夯实工业企业污染整治,着力抓好扬尘、非道路移动源、餐饮油烟、散煤等方面的污染治理,科学有序推进天然气应用,防止出现“一阵风”或反弹现象,最大限度地减少污染物排放。

二是深化区域联防联控。优化太原及周边区域“1+30”区域内环境空气质量监测点位,有序扩大环境空气质量监测网络范围;统筹深化区域内结构转型、排放提标、散煤替代、移动源污染防治、重污染天气应对等顶层设计;组建大气污染防治“一县一策”专家团队,集中优势力量重点解决突出大气环境问题。

4.4 调整优化能源结构,推进工业节能降耗

一是稳步推进能源结构调整优化。按照《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》要求,统筹部署城市区域发展和能源结构调整工作,加快实施工业领域减煤减量行动,积极推进公路转铁路等运输结构调整,大力实施城市节能建筑和农村建筑节能,稳步提升水电、风电、光伏等清洁能源消费比重。

二是扎实开展工业企业节能降耗。进一步强化工业企业节能目标责任考核,加强日常监督检查,定期调度节能工作进展和节能目标完成情况;通过实施重点耗能企业节能、淘汰落后产能、改造提升传统优势产业、加快技术创新等节能工程,加快构建适应新能源和可再生能源发展的现代能源市场体系。

4.5 增强部门协作配合,构建部地联动机制

一是增强部门协作配合。政府层面要进一步强调部门间协同联动的重要性,理顺并压实大气污染防治职责。同时,配齐配强领导班子和干部队伍,充实基层大气污染防治监管人力、物力,切实发挥太原市改善省城环境质量领导小组、中央环境保护督察整改工作领导小组、太原市中央和省委省政府生态环境保护督察整改工作领导小组的沟通、协调、监督、指导作用。

二是构建部地联动机制。构建强化监督定点帮扶工作组与太原市联动工作机制,帮助工作组全面掌握各类污染源的数量、行业和地区分布,以及主要污染物的产生、排放和处理情况,有针对性地开展强化监督定点帮扶工作,提高工作效率和工作质量。同时,太原市可适时将大气污染防治工作中的难点和疑点反馈给工作组,充分发挥工作组在科学研究与政策实践等方面的优势。