“九五”以来国务院政府工作报告涉及生态环保内容分析

2020-10-27韦正峥黄炳昭蒋玉丹郭云

韦正峥,黄炳昭,蒋玉丹,郭云

(生态环境部环境与经济政策研究中心,北京 100029)

历年全国两会上,国务院总理均会代表国务院作《政府工作报告》(以下简称《报告》),传达中央政府工作政策及实施路径,推动各级政府更好地贯彻中央各项方针政策。《报告》既侧重政府工作,又反映民众的关切。2020年受新冠肺炎疫情的影响,《报告》篇幅缩减,内容以“稳就业,保民生”为主,生态环保内容大幅减少。本文回顾自“九五”以来的《报告》,并从篇章结构、字数占比、关注点变化、目标成效及修改情况等五方面对生态环境相关内容进行分析。本研究对理解政府在生态环境治理方面的转型变化及制定环境政策具有重要的参考价值,对于当前保持战略定力,坚定不移贯彻新发展理念具有重要的实践指导意义。

1 篇章结构

《报告》大体分为三部分:一是上一年或过去五年(每届总理任期满时)政府工作回顾;二是当年经济社会发展总体要求或五年规划纲要介绍(每个五年规划起始年);三是当年政府工作任务或建议。生态环境工作经历了从融入其他篇章到独立成段成为重点篇章的过程:

(1)融入可持续发展阶段:“九五”和“十五”期间(1996—2004年),实施可持续发展战略与科教兴国战略放在一起,并且人口、资源和环境被认为是影响经济社会相互协调和可持续发展的三个关键要素,环境保护内容占比较低,并与计划生育基本国策同时出现。

(2)融入宏观经济阶段:“十一五”和“十二五”前期(2005—2013年),政府逐渐意识到“经济增长方式粗放,资源约束和环境压力加大”是我国面临的重要问题,生态环境作为推进经济结构调整和增长方式转变的动力,被纳入宏观经济政策调控相关内容,并与节能减排放在一起。与吴舜泽等[1]关于中国环境战略与政策发展进程的第四阶段“提升发展阶段”时间基本一致,党中央提出了科学发展观、建设资源节约型和环境友好型社会。

(3)成为重点篇章阶段:“十二五”后期和“十三五”期间,生态环境部分独立成段并逐渐成为重点篇章,包括建设生态文明、推动绿色发展、推进污染防治、壮大环保产业等内容,体现了党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局的重要安排。与吴舜泽等[1]关于中国环境战略与政策发展进程的第五阶段“改革突破阶段”时间一致,也与王金南等[2]关于环境保护战略政策历史变迁划分的第五个阶段“生态文明战略:推进环境质量改善和‘美丽中国’建设”时间一致。党的十九大以来,污染防治攻坚战与防范化解重大风险和精准脱贫并列作为全面建成小康社会必须打好的“三大攻坚战”之一。生态环境工作内容更为明确,重点更加突出,并全面融入深化改革、农村问题、城镇发展、西部开发建设及长江经济带发展等社会、文化、政治相关的各个领域。

2 生态环境部分字数占比

近25年来,《报告》全文字数在1.0万~2.5万之间。党的十八大以来,在党中央“开短会、说短话”的号召下,2013年《报告》篇幅仅1.5万字,近年来逐渐回升到2万字左右。2020年受新冠肺炎疫情的影响,两会推迟,会期缩短,《报告》篇幅压缩至1.04万字,为改革开放以来最短篇幅。其中,生态环境在《报告》中关注度总体呈上升趋势,近年来略有下降。生态环境部分文字数量从“九五”期间的330字,提升到“十三五”期间的949字,占《报告》全文的比重也从1.96%提升到5.06%。

从具体年份来看,1997年生态环境内容占比最低,为1.45%,2007年生态环境内容占比最高,为7.58%。2004—2008年总体波动较大,该期间为温家宝同志的第一个总理任期。近10年趋势较为稳定,2017年一度占到6.38%,近三年有下降趋势,2020年仅占2.51%,这可能与污染防治攻坚战取得明显成效,政府工作面临新的挑战等因素有关。尤其是2020年受到新冠肺炎疫情影响,政府工作重点为“稳就业、保民生”。

图1 1996—2020年政府工作报告中生态环境内容字数占比

3 关注点对比

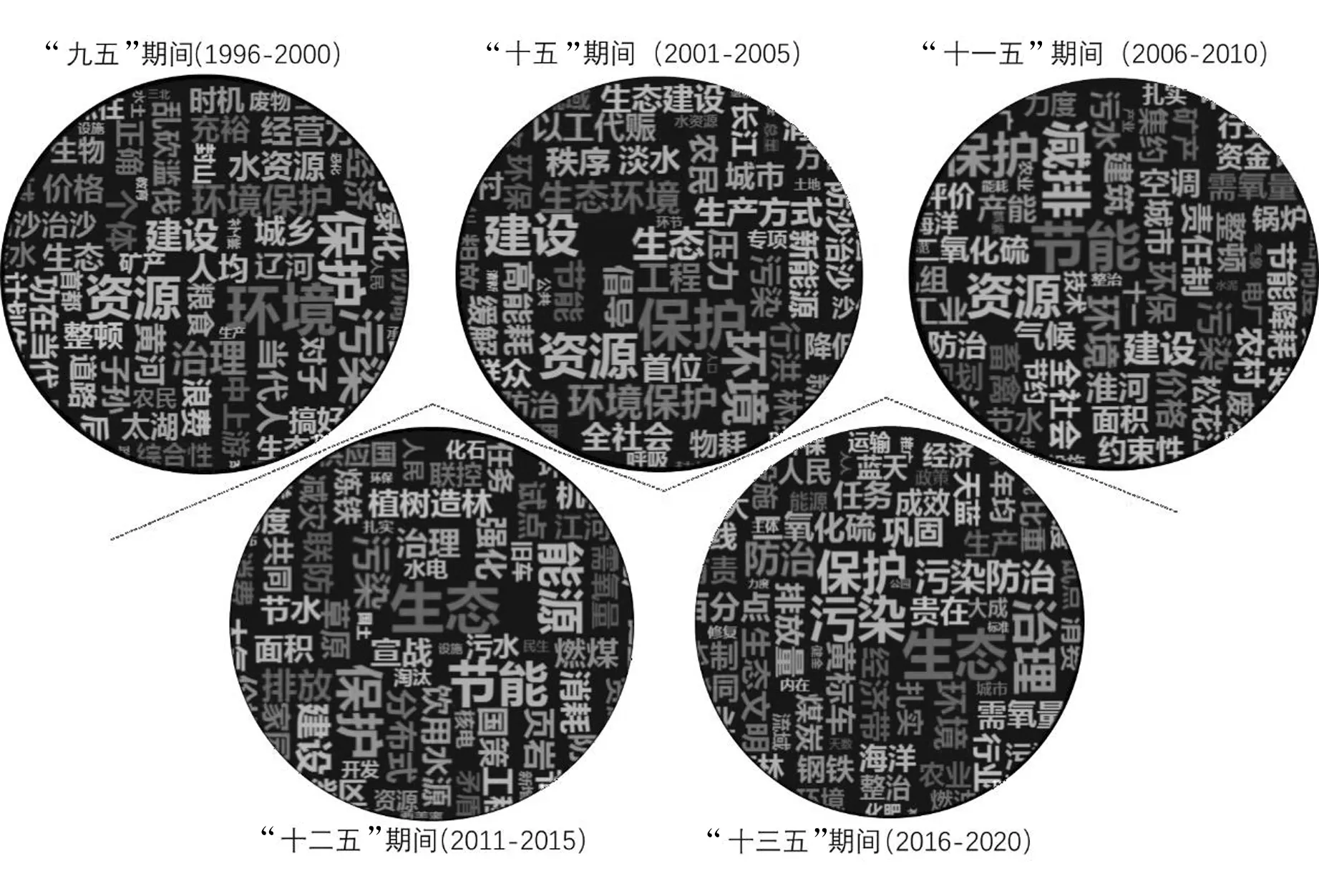

将《报告》中涉及生态环境的内容作词频分析可见,随着时代变迁,环境保护关注的重点也发生了变化。

(1)“九五”和“十五”期间:合理开发利用“资源”,加强重点区域、流域、海域的“污染”治理是环境保护工作的重点。并且“十五”期间,“退耕还林”“天然林保护”作为生态建设工程也纳入政府工作要点。

(2)“十一五”期间:政府重点关注“节能”“减排”,发展循环经济,构建“资源节约型社会、环境友好型社会”的两型社会成为环境保护工作的热点。

(3)“十二五”和“十三五”期间:生态环境逐渐成为热点。自2009年起,“生态文明建设”就与经济、政治、文化、社会建设一起并列写入《报告》,“生态”被提及次数从“九五”期间的年均3.4次增长到“十二五”的11.2次,再到“十三五”的13.2次。

图2 政府工作报告中生态环境内容词频分布

2013年以来,全国两会环保关注热点更为聚焦并逐渐变迁,从之前的水污染变为空气污染,近两年转变为生态环境。《报告》产生的金句广泛流传,成为环保宣传动员最有力的话语,体现了政府解决环保问题的决心。如2018年的“污染防治攻坚战”,2017年的“打好蓝天保卫战”,2016年的“持之以恒,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国”,2015年的“铁腕治污”,2014年的“向污染宣战”等。

4 目标及成效表达

“十一五”以来,《报告》涉及了定量的环境保护上一年工作成效或当年工作目标。

“十一五”及“十二五”前期(2005—2012年),环保工作融入宏观经济,节能减排成为政府工作考核目标。《报告》主要涉及上一年环保工作成效,较少用定量数据讲目标。成效包括化学需氧量及二氧化硫排放总量下降的百分比,脱硫、脱硝、除尘改造及新增污水处理能力。

“十二五”后期及“十三五”期间(2014年以来),环保工作独立成段,空气质量成为关注重点。《报告》主要涉及环保工作目标,较少用定量数据讲工作成效。目标较为一致,基本均为二氧化硫、氮氧化物排放量下降3%,重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度继续下降,化学需氧量、氨氮排放量下降2%,另外还包括“双替代”、淘汰黄标车等行动。

2013年及2020年均不包含数字性目标及成效。2013年是我国生态环境保护工作的转折年。2012年党的十八大将生态文明建设写入《党章》,纳入“五位一体”总体布局统筹考虑。2013年,政府将PM2.5纳入监测及考核指标,发布《大气污染防治行动计划》十条措施。2020年受新冠肺炎疫情影响,很多领域均未设定目标。根据黄润秋部长答记者问[3]可见,“十三五”生态环境规划确定的生态环境保护领域9项约束性指标,到2019年年底有7项已提前完成。单位GDP的碳排放强度、地级及以上城市的优良天数比例这两项指标尚未完成,需继续努力。

表1 政府工作报告中生态环境有关的目标及成效

图3 历年政府工作报告修改情况

5 修改情况说明

“十三五”以前,“两会”审议后《报告》修订较少,2001—2015年间平均每年修改22处,其中比较重要的修改有10处,修改内容涉及环保工作较少。2016年以来,《报告》对代表及委员的意见和建议吸收较多,修改数量大幅上涨,平均每年修改79处。2020年达到最高水平,共补充修改89处,2/3涉及民生和就业,生态环境内容较少。

与《报告》总体修订情况较为一致,“十三五”期间生态环境相关内容修改数量高于“十二五”《报告》,在具体政策上增加了一些内容,体现在以下四方面:

(1)在形势分析上,2016年增加了“环境污染形势仍很严峻”,2013年强调环保工作要“用实际行动和成效让人民看到希望”。

(2)在具体政策上,“生态补偿机制”最易于被忽略,2019年、2014年、2013年及2012年四次被补充。另外,2019年增加“排污权交易”,2018年强调“强化追责问责”,2016年增加“生态保护红线”。

(3)两次提到科研,2019年增加“污染防治重大科技攻关”,2017年增加“对大气污染的源解析研究”。

(4)三次涉及资源能源利用,2019年补充“可再生能源”及“减量化、资源化、无害化”,2017年补充“发展核电”及“资源循环利用产业”,2014年补充“推广新能源汽车”。

尽管2020年受新冠肺炎疫情影响,生态环境内容大幅缩减,但是回顾自“九五”以来的《报告》发现,从长远看,生态环境工作任重道远,必须保持战略定力,坚定不移贯彻新发展理念。

表2 历年《政府工作报告》生态环境相关内容主要修改情况