基于区块链的社会化企业的供应链协同与融资

2020-10-26操群张卓丁永强蔡晓通吴花平

操群 张卓 丁永强 蔡晓通 吴花平

摘 要:近年来,随着区块链技术蓬勃发展,基于区块链的社会化企业在全球快速崛起,对推动新经济新金融尤其是供应链协同和融资的发展发挥了巨大作用,社会化企业运作体系与传统的公司制企业存在巨大差异,而相关理论研究仍然存在许多空白。本文聚焦于这种企业的组织形态、激励方法和治理体系,综合运用文献回顾、差异对比、理论分析等方法,深入研究这种全新的组织和治理机制给供应链协同与供应链融资带来的全新影响,具体包括理解区块链的概念、技术与本质特征,明确社会化企业与公司制企业组织形态的差异,分析社会化企业对传统公司制下供应链协同和供应链融资的变革,并提出相应监管建议。本文的研究具有很好的创新性,对当下区块链技术的实际落地、解决供应链协同和供应链融资问题、激发产业链活力和推进新经济发展提供了很好的前瞻性思路,具有较好的理论价值与实践意义。

關键词:区块链;社会化企业;供应链协同;供应链融资;治理

一、引言

2008年,中本聪发表《Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System》,并于2009年初以自由开源的形式发行了比特币,标志着区块链技术和制度理念的到来。2019年10月24日,中共中央总书记习近平强调,“区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。”1

在传统公司制下,按科斯定理,当交易费用大于零时,界定不同的权利,会造成不同效率的资源配置。因此,价值创造的主体——公司,开始管理其边界,通过内部管理公司资源来降低外部交易费用,但是鉴于商业公司拥有的资源有限,即使是大的公司组织平台,也不可能将所有的外部资源内部化。由于各个公司天然在各自边界之内,拥有着不同的商业目标,因而站在更高的商业太空视角看,公司就是一个个独立自主的孤岛,由于他们缺乏全局共识,进而使得公司之间的交易费用很高,也限制了公司协作的范围和规模。

如今,公司越来越细分化、碎片化,伴随而来的是商业场景也越来越复杂,并且往往需要跨多个领域协作。供应链协同和供应链融资在传统公司模式下,也难以有较大进展。究其原因,在于信息不通畅、验证费时费力、透明程度不高等。要解决这种信任环境带来的不便,就要结合与利用区块链技术进行组织管理制度创新。

区块链天生带有可信任的特点,其独特的共识算法,加上有效的通证经济模式设计,可以极大地降低企业之间交易和协作的成本。交易费用的降低,不仅意味着企业不用再花费大力气消化和整合外部资源,使之内部化,也可以让企业腾出资源和精力扩大自己的组织边界。通过低成本的协作方式,联合其他厂商和企业,甚至个人,发挥自身的优势及核心价值,共同完成价值生产。这种协作模式的转变,可以释放出极大的生产力,并形成新的组织形态——社会化企业。

社会化企业是使用区块链技术建立的自发性的商业组织机构,它的边界是模糊的,不确定的,是横跨多个领域的,并通过通证经济模式自我进化,在原有边界的基础上,再次扩展其边界,参与的人或机构以共同的目标和理念而协作汇聚在一起,为社会化企业获取价值增长,铸造价值体系,并以此获得总体价值增长带来的收益和奖励,形成良性循环。

这种基于区块链的新的社会组织形态将给供应链上下游尤其是供应链协同和供应链融资带来哪些变化,又如何形成良性循环的生态体,以往相关研究几乎是空白。本文正是探究这一话题。本文综合运用文献回顾、差异对比、理论分析等方法,研究基于区块链的社会化企业对供应链协同和供应链融资的影响,包括理解区块链的概念、技术与本质特征、明确社会化企业与公司制企业组织形态的差异、社会化企业对传统公司制下供应链协同和供应链融资的变革及其相应监管制度等。

本文的研究具有很好的创新性和理论与实践意义。以往区块链研究基本是在公司制下讨论激励与治理,所以无法突破公司制度的框架进行新的探索。本文创新性地提出了一种全新的企业组织制度框架——社会化企业,并对社会化企业的多个方面进行深入研究,提出了解决方案。本研究可能的创新点和贡献主要有如下几方面。

第一,充分认识区块链“去中心化”的深刻含义,及社会化企业这种分布式自治组织的形态特征。社会化企业属于全新事物,从全球来看,已被多国接受且蓬勃发展,具有很大的优势,但对其本质和内涵的研究尚处于空白,因此本文的研究顺应时代发展且具有很好的创新性。

第二,通过对所有权制度以及生产力和生产关系的理论分析,研究了社会化企业产生的必然性和技术与制度基础,创新和丰富了产权制度理论,对社会治理体系具有较好的前瞻意义。

第三,传统供应链协同和融资存在一些难以解决的问题,而这些问题在社会化企业中有条件和机制加以改善和解决,因此,本文设计社会化企业的智能合约,以实现更广泛的供应链协同工作;设计社会化企业的激励模式和权益分配,以实现整个社会链条形成一个利益共同体,使分配更公平合理,进一步推动供应链协同和融资,具有极为重要的理论和实践意义。

第四,区块链技术催生的社会化企业具有传统公司制企业下供应链协同和融资不可比拟的优势,但同时也存在一些问题,本文也前瞻性地研究了相应监管,对完善社会化企业的治理机制,使供应链协同和融资的治理更有效有序地进行,具有较好的实践意义。

本文接下来将分如下几部分进行详细研究:首先是分析社会化企业产生的理论基础;其次深入研究社会化企业产生的技术基础和内涵;在此基础上,详细分析相比于传统公司制企业,社会化企业在供应链协同和供应链融资方面带来的改进和创新;同时前瞻性地提出一些监管思路,最后是小结。

二、文献回顾与理论分析

(一)基于产权制度的理论分析

产权制度的设计,是体制得以良好运转的关键。所有权制度保证个人对自己财产的排他性占有,别人必须付出代价才可使用。所有权制度在推动经济发展、实现人均收入持续增长方面发挥了关键作用。

历史上,公司制企业尤其是股份有限公司,很大程度上克服了家族化企业和传统公有制企业缺乏产权激励的缺陷,发挥了利益主体的生产潜力,适应了市场竞争的需要。但囿于投资资本的权属关系,公司制企业往往存在代理问题,包括股东与经理层、大股东与中小股东之间的代理问题,这极大挫伤了利益相关方的参与积极性。

随着科技革命和互联网的爆发式增长,社会组织形态和结构也发生了深刻的变化,促进了分配关系与分配方式的转变。首先,企业不仅仅是生产者,更成为一个连接点,各种利益相关方连接到一起,实现价值的交换,并从中获取报酬。其次,企业的核心资产,不再是传统企业下的固定资产和员工,而是信息和知识。如,Uber没有自己的出租车,Airbnb没有一间房,美团没有一家餐厅,却与上亿消费者实现了连接。再次,这些互联网平台极大扩展了传统供应链的信息节点。

这些变革对产权的确认提出了新的要求,并要求知识、数据权利、智力资源等逐渐回归其创造者,然而,现在这些都被很多互联网平台免费获取并可能被不当使用。同时,信息不对称、难以追溯、易被篡改等问题进一步凸显。由于不信任带来的外部交易成本包括供应链上下游间的摩擦成本也不断增加,为了降低这种不信任带来的摩擦成本,出现了各类中介机构和担保机构,而这本质上并没有相应降低这些成本,而是转化为这些中介和担保机构的收入。这是网络时代的商业活动所面临的新的巨大挑战。

如何利用区块链技术的独特优势,设计新的产权权属和分配关系,最大程度地激发参与方的积极性,提升主观能动性;如何充分发挥互联网平台连接优势的同时保护知识和智力资源,将商业行为和因业务往来而产生的数据确认权属;如何能够真正解决信息不对称、被篡改、不可追溯等问题,有效地降低供应链交易成本,增进供应链协同,缓解供应链融资压力,成為重要的实践需求和研究领域。

(二)区块链及其特征

区块链不单单是一种技术,而是多种成熟技术的巧妙组合运用,具有分布式数据库部署、去中心化、信息公开透明、数据不可篡改的技术特性,确保信息可信、安全、智能合约、可追溯等优势。

区块链可以笼统地理解为四大技术的集合,它们分别是共识机制、密码学、分布式账本和智能合约。

1.共识机制,是指区块链中的节点,就如何写入一个区块达成共识,通过特殊节点的投票,在很短的时间内完成对交易的验证和确认的规则。主要包括:一是POW,即Proof of Work,按照工作量来进行证明,比如,比特币采用POW证明的共识机制,通过增加算力来增加获得记账权的概率,从而获得更多的比特币奖励。

二是POS,即Proof of Stake,按照权益来证明,是一种根据持有货币的量和时间,给数字货币的持有者发利息的制度。其运作方式是,当创造一个新区块时,矿工需要创建一个“币权”交易,权益证明机制依据每个节点拥有代币的比例和时间,等比例地降低节点的挖矿难度,交易会按照预先设定的比例把一些币发送给矿工本身,从而加快了寻找随机数的速度。这种共识机制可以缩短达成共识所需的时间,但本质上仍然需要网络中的节点进行挖矿运算。

三是PBFT,即Practical Byzantine Fault Tolerance,实用拜占庭容错算法,是对拜占庭问题(Byzantine Generals Problem)算法效率的优化,是分布式计算领域的容错技术,所有节点两两之间通信,核心是在正常的节点间形成对网络状态的共识。通常,发生故障的节点被称为拜占庭节点,而正常的节点为非拜占庭节点,34%的恶意节点可发起攻击。

四是DPOS,即Delegated Proof of Stake,委托权益证明,就像全世界的选举制度一样,有多种多样,任何一个公司都可以按照自己的规则,自定义自己的共识机制,就像定义各个国家自己的选举制度一样。但这套“选举制度”如果基于区块链之后,就可以做到公开透明,大家才会相信这个共识机制。

五是VRF,即Verifiable Random Functions,可验证随机函数,VRF实现本地抽签,各个节点自己抽签,如果抽中了,大家更容易验证这个结果确实是你生成的。下表(表1)从节点许可、交易延时、安全边界、扩展性等方面进行了比较。

共识可以依据不同社会化企业的需要自由设计不同的共识机制,只有适合与不适合,没有绝对的好坏共识之分。

2. 密码学。通过密码学技术进行加密保证了数据存储、数据共享、数据传输的安全。加密方法分为两种:对称加密和非对称加密。区块链技术用的是非对称加密方法,具体非对称加密算法包括RSA、Elgamal、背包算法、Rabin、D-H、ECC(椭圆曲线加密算法)等。

3. 分布式账本。分布式账本是一种共享透明的账本,它有如下特征:(1)数字账本。不同于传统商业环境下以法人或自然人为主体记录的物理账本,而是实时的数字账本,将一切物理形态的主体、资产映射成数字账户,记账即对账。(2)分布式账本。不是单一中心化机构记账,而是价值网络的协作相关方共享一个不可篡改的公共账本,多主体参与记账。(3)加密账本。引入了密码学原理和加密算法,有了密码才能记账和读取。(4)共享账本。所有网络节点均有权查看账本,是一种共享的、透明的账本。(5)全息账本。单点映射整体,每个节点都可以看到整体账本全貌。综合来说,可以理解为它是一个分布式记账验证的数据库,这样的数据库不同于中心化的数据库,中心化数据库很容易被攻破和篡改,而分布式账本保证了信息无法篡改,且是大家共享的。如比特币的账本,每一个参与到其网络节点里面的人都是一样的,拥有同等记账权利的。在共识机制的共同作用下,分布式账本无法被篡改,所以分布式账本为社会打造了一个多方参与的、更加可信的数字化账本数据库体系。

4. 智能合约。智能合约是应用程序代码自动化地执行合同。比如合同中有三笔付款,第一次付50%,货到了付30%,最后交付完成了支付20%,区块链技术可以将其直接写成合约代码,记录在链上,达到了合约的触发条件时,合约自动触发以履行合同。保证了结果的确定性,就像飞机发动机有各种各样的型号一样,智能合约有各种各样的语言,如基于以太坊的Solidity、基于Libra的Move等。

区块链的四大技术通过非中心化的方式,作用于我们的社会,降低了整个社会的信任成本。

(三)社会化企业

1.相关概念回顾

以往文献对社会化企业的研究相对很少,而且定义差异较大。早期有学者从所有权和经营权分离的角度谈社会化企业。如李昌庚(2008)按照企业的资产与投资者个人资产是否分离为标准,将企业划分为个体化企业(一般均为家族化企业)和社会化企业。并指出,社会化企业是指同时具有投资主体多元化、企业享有法人所有权、企业资产与投资者个人资产分离、投资者不能直接控制企业、企业能够独立承担法律责任等特征的一种企业形态。他认为股份有限公司是一种典型的社会化企业。近年来有学者从社会化媒体的角度出发研究社会化企业,如李志军等(2012)认为,社会化企业是将社会化战略作为企业的重要战略,借助社会化媒体进行企业内部重组,以最快速度倾听用户、合作伙伴和员工的声音,做出积极有效的反应,并将社交网络与自身商业目标进行深度结合并持续实施的企业。Li and Solis(2013)调查了近700名社交媒体从业人员和管理者,指出,企业必须将自己的社交媒体战略与公司的商业目标结合在一起,经过计划、实施、参与、规范、战略和成功转型六个阶段走向社会化1。

另外一个可能混淆的概念是社会企业,国内外已有学者研究。社会企业将市场与公益结合,是20世纪90年代出现的一个崭新的概念和表述(董蕾红,2017)。目前学科间对于社会企业的理论研究存在较大的分歧,对社会企业的概念尚未达成一致(俞可平,2007;丁开杰,2007;时立荣,2007;朱晓红,2009;于晓静,2011;张广利和张婷婷,2012;王世强,2012;崔雁,2013;甘峰,2014;胡亦武和石君恩,2015;黄莉培,方卫华,2015)。且社会企业在不同国家的实践如发展程度、法律制度、具体表现形式、运作方式等方面也存在较大的差异(如Young, 2006; Defourny and Nyssens, 2008; Matthew, 2010; Park and Wilding, 2013;王振香,2014)。社会企业在我国并非是一个全新的事物(舒博,2010;潘小娟,2011;沙勇,2011)。早在计划经济时期,我国已有政府创办的帮助残疾人就业的社会福利企业,已具有社会企业的性质。1998年,我国通过立法创立了民办非企业单位,是社会企业的一种形式(董蕾红,2017)。2011年,北京市出台《中共北京市委关于加强和创新社会管理全面推进社会建设的意见》,强调“积极扶持社会企业发展,大力发展社会服务业”2,这是政府文件中首次出现“社会企业”这一概念。而我国理论研究中,对社会企业的性质、范围、形式、制度等方面的认识并不统一;实践中,在立法、制度设计、监管、认定标准等方面存在较大困难(金锦萍,2009;王名和朱晓红,2010;余晓敏等,2011;刘小霞,2012;董蕾红,2015;高传胜,2015;郑夏蕾,2015;樊云慧,2016;谢家平,2016)。对以往文献梳理分析,总体上,社会企业以“社会目标”为宗旨,以“商业运营”为手段的模式已获得了国际社会的广泛认可和采纳(沙勇,2014)。

实践中,有些企业开始称为社会化企业。如宝钢,信息系统已全面上线,信息化已全面融入宝钢的管理、生产和经营活动3,其钢铁供应链多方业务协调平台延伸到上下游企业,实现从产品预订、合同跟踪、销售物流、财务结算到售后服务支持等多环节的服务支持,在改善其自身生产、销售、财务等系统的同时,融合了整个产业链,尤其节省了很多无力构建IT基础设施的相关厂商的成本,从而节约社会成本。有些公益组织在倡导将社会化概念不断地传输给商业企业,认为,社会化是企业承担社会责任的必然方向4,让企业意识到企业自身对于社会问题形成的责任,要将公益作为解决社会问题的最佳选择,并倡导企业从始至终融入承担社会责任的理念。英国创立了社会企业的一种形式——社区利益公司(community interest company,CIC)。Ridley-Duf(f2009)通过研究发现,如果股本与企业财富变化一致,将有助于企业股权。同时,虽然外部融资不一定有助于企业快速增长,但在贸易下滑时期可以发挥积极作用。

从以往文献和实践两方面来看,目前对社会化企业的理解和研究视角要么实质上仍是公司制企业,要么是从企业的业务角度来说的,是业务的社会化。或者说是企业的社会化,是在企业成功了之后才承担部分社会责任。但都并不是在构建之初就已经将各种可以承担的社会责任作为企业运营的组合体,更没有从产权制度和分配制度、参与方式、组织方式、行权方式等治理层面深入触及,无论是学者早期提出的社会化企业这个名词还是方兴未艾的社会企业,在内涵和本质上都与本文要研究的社会化企业完全不同。

2.区块链技术与社会化企业

由于区块链技术具有分布式账本、不可篡改、去中心化等特征,它的飞速发展能够催生真正改变生产关系的社会化企业。

本文定义的基于区块链的社会化企业是从组织方式、协作方式、治理机制、分配体系的深层次变革角度出发,通过区块链的公开透明的规则,由创始团队发起,吸引参与者建立一个社会化的分布式自治高效合作组织网络,组织网络成员共同参与、共同建设、共同分享、共赢收益,即网络成员实现了互为主体、资源共通、價值共创、利润共享,进而达到单个公司组织无法实现的高水平发展。实现社会价值社会共创,将企业承担社会责任与创造经济价值合二为一。这里的社会化企业是广义的概念,可以是未来的社会化公司,也可以是当下传统公司定义之外的各类组织,包括公益机构、基金会、慈善机构等各种自治组织。

区块链保障了社会化企业的合理存在和可持续发展。第一,区块链基础上的通证,是社会化企业的可流通权益。在社会化企业生态网络中,可以用通证表达股权、债权、支付使用权、应收账款等各类资产或权益,也可以用来对利益相关方进行相应的激励。第二,数字账本和分布式账本降低了价值网络相关方之间的交易成本,提高了协作效率,推动社会化企业低成本、高效运转。第三,智能合约保证了作为一系列契约联结的社会化企业实现契约数字化和契约自动化,那么企业这种组织就可以演化为智能协作组织。如果智能合约在区块链上实现广泛运用,经济分工将在互联网时代进一步细化,更广泛的社会协同将得以实现。第四,区块链技术带来了治理机制设计的根本变化,治理决策主体、过程、结果都是公开透明的。从治理手段来看,公司制企业尽管存在股东(大)会、董事会、监事会、经理层(三会一层)的决策机制,治理过程可能流于形式,并不公开透明,验证核实难度较大,而社会化企业的治理过程都在链上,操纵成本非常高,难度非常大,保证了公开透明。从治理结果来看,传统意义上的投票系统是中心化的,难以保障其公开透明性,而去中心化的投票系统,整个过程全部在链上进行,无法篡改,更好地保障了投票及整个数据库的真实可信赖。区块链技术催生的社会化企业更加注重“人”的价值,更加趋近于一种分布式自治组织。社群成员可以更为平等、自由地协作,并且公平地得到回报,这反过来推动了社会化企业的持续发展和壮大。

作者认为,基于区块链的社会化企业具有如下特征:一是为全社会参与成员服务,具有与前文回顾的社会企业追求让整个社会更加的公平、缩小社会的贫富差距甚至消除贫富差距的目标类似,但区块链技术保障了目标的实现和社会责任的直接履行。二是不创造利润,没有股东分配利润一说,并且,其独特之处在于没有利润的自治组织既保证公平,又能激发个体的力量,通过购买社会化企业的数字通证,拥有社会化企业的权益,并可在市场上公开自由买卖。个体参与、共建、共治、共享所带来的裂变效应,能够去对冲中心化的垄断效应,从而最后给全社会带来收益。三是由全体成员按照共识机制在区块链上进行民主决策、透明治理;共识机制的决策参与或委托参与成员进行日常管理。四是所有参与方享受一致公平的激励政策,按参与先后、贡献大小等激励,并且,激励和分配机制是通过发布在区块链上的智能合约执行,完全公开透明。社会化企业打造的是一个开放式的用脚投票的自治型组织,用户愿意参与就进来,参与有贡献就获得激励,不参与就离开,离开就没有激励,来去自由。

(四)供应链

国内外学者关于供应链概念的研究已有很多,但尚未形成统一的定义。如国外学者Stevers(1989)认为,供应链源于供应,终于消费,是从供应商的供应商到用户的用户的流,通过控制分销渠道完成增值。Beamon(1998)认为供应链是一个由供应商、制造商、分销商和零售商等不同企业个体共同合作将原材料转化为最终产品并送达顾客的整合流程和链状的供应模式。Walker和Alber(1999)认为供应链是由自主或半自主的共同负责一类或多类产品相关的釆购、生产、物流等企业实体构成的网络。

我国国家标准中对供应链定义为,生产及流通过程中,为了将产品或服务交付给最终用户,由上游与下游企业共同建立的需求链状网1。国内相关学者也有研究,如马士华提出,供应链是通过对信息流、物流、资金流的控制,将供应商、制造商、分销商、零售商及最终用户连成一个整体,从原材料采购、产品制造到最终送达消费者的功能网络结构模式。陈晓红和陈建中(2008)认为,供应链是厂家、供应商、零售商等通过相互间提供原材料、零部件、产品、服务组成的网络。

从上述文献可以看出,尽管国内外学者对供应链的概念有不同的表述,但内涵基本一致。本文主要采用我国国标对供应链的定义。

(五)供应链协同

就供应链协同概念本身而言,国内外学者已有较多研究。Thomas(1997)认为协同是通过企业相互联系的业务之间有形和无形资源的共享,达到企业价值的增长。Buzzell and Gale(1998)认为,供应链协同是一种企业群整体的业务体系,这种业务体系不是由供应链上分散的独立组织通过简单汇聚形成的,而是通过它们之间的信息共享、相互关联等方式联系在一起的。Simatupang and Sridharan(2004)认为,供应链协同是两个或两个以上相互独立的企业联合共享业务数据、联合进行产品预测和计划等各项工作,以满足最终客户的需求。

陈兵兵(2004)研究指出,供应链协同要求各节点企业,通过协议或联合组织等方式结成网络联合体,供应商、制造商、分销商、客户均可动态分享业务数据、联合进行预测和计划、绩效评估等工作。供应链节点企业为实现整体目标而共同制订计划、实施运作策略、共同承担责任,使供应链各环节无缝对接(邹辉霞,2007)。张令荣(2011)认为,供应链协同包含各成员企业以供应链整体绩效最优为目标,通过共同决策、信息共享以及合理的利益分配等一体化运行手段,使商流、物流、信息流、资金流、知识流有序运行,实现供应链成员企业协调同步。

供应链协同对企业和整个社会价值的提升至关重要。供应链协同通过供应链上的各个节点企业彼此之间的协调合作,减少了各节点企业的内耗和冲突,推动业务合作更顺畅地开展,从而能增强整个供应链的竞争力(Manthou等,2004)。它是减少供应链成本、降低供应链库存、改善客户服务质量、提升供应链整体竞争力的一种途径(微软公司,2002)。实施供应链协同管理能提供包括协同产品创新、协同预测、协同销售和运作、协同物流等多种较为关键的机会。

(六)供应链融资

本文对供应链融资的概念界定采用《中國银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》1中的定义,供应链融资是指依托供应链核心企业,基于核心企业与上下游链条企业之间的真实交易,整合物流、信息流、资金流等各类信息,为供应链上下游链条企业提供融资、结算、现金管理等一揽子综合金融服务。

供应链融资在缓解上下游企业融资困境方面发挥了很好的作用。夏泰凤(2011)表示供应链金融具有长期稳定性、信贷整体性、融资外包性、风险易控性的特点,前三个特点能很好地解决融资过程中融资交易成本过高的问题,后一个特点能很好地解决融资风险问题。汤曙光和任建标(2011)表示供应链金融通过银行、生产企业以及多家经销商的资金流、物流、信息流的互补,突破了传统的地域限制,使厂家、经销商、下游用户和银行之间的资金流、物流与信息流在封闭流程中运作,提高了销售效率、降低了经营成本,达到多方共赢的目的。

目前,传统供应链融资多是以优势企业为核心或者借助银行等金融中介,存在一些问题。一是信息难以穿透,信用无法覆盖上下游多级企业,导致信用评估难、成本高、效率低,核心企业的上游采购成本高、下游回款速度慢,整个供应链效率较低等。熊熊等(2009)研究供应链模式下信用风险后发现,供应链金融业务所面临的现状是业务开展时间短,银行对于此类业务正在不断探索之中,这就增加了信用风险评价的难度,而且目前银行在对供应链金融业务的信用评价中,对于指标的选择及权重的设定完全是由专家根据以往业务经验给出,这种完全依靠专家对于业务的判断,使决策过于主观,影响对企业评价的科学性。二是中小企业存在没有质押物,商业信用较低;但另一方面,处于正常生产运营状态的中小企业具有供应链金融一系列重要因素,例如应收账款、存货等。胡跃飞和黄少卿(2012)研究供应链融资风险后发现,供应链融资中的存货大部分是中间产品,具有很强的专用型,因此不容易通过市场来评估其价值,也不容易在市场上变现。三是供应链金融是拿核心企业做信用背书给下游企业,但在金融防风险的背景下,核心企业并不愿意为下游多层级企业做背书。四是多方共赢商业模式发展缓慢,主要原因在于核心企业对改善自己供应商的经营环境愿望不够强烈。大多数核心企业业务量较强势,极少发生供应链危机。在我国,这种情况更为突出。我国中小企业非常多,竞争激烈,核心企业极少发生供应链危机,导致核心企业战略层面缺乏对供应链金融管理的危机感,对供应链金融将来给企业带来的长期或者间接效益,当期不太敏感。此外,金融服务越延伸到产业链后端,过程中的合同纠纷、法律瑕疵就越多。因此产业链末端很难获得金融支持。

因此,需要从以核心企业为主的供应链金融,逐渐转变为整个产业链共同升级发展的产业链金融,再进一步探索由产业链相关方共同组成的整体的、不断升级的生态链。张睿(2013)研究供应链融资运作机制时,发现建立研发激励机制,通过有效激励供应链融资合作成员,使企业获得相应收益作为风险补偿,实现供应链融资模式下的收益共享,可以促使企业所在供应链整体竞争力提升。

三、基于区块链的社会化企业的供应链协同

(一)传统供应链协同发展现状

有学者对供应链协同研究中的问题提出了若干思考。如潘华(2016)表示,目前对供应链的研究局限在于理论本身,只是从经济角度研究单供应链、集群式供应链等,没有与目前的信息化技术结合来研究供应链协同模式以打破传统的现有供应链体系,缺乏从云平台的角度对多供应链业务协同模式进行研究。也有部分学者对供应链协同发展实践中存在的问题进行了研究。如王飞(2011)研究了供应链的“牛鞭效应”问题,即由于成员企业自身利益追求以及决策偏好不同,导致供应链上需求预测变异而产生放大现象。供应链环节和层级越多,信息失真可能性越大。其结果是供应链信息不准确性传递带来生产供应的不一致性,造成经济上损失和供应链效益下降。马军和赵静(2012)研究了我国的出版业供应链一体化情况,发现,迄今为止没有形成覆盖全国市場的由核心企业主导的供应链体系,其主要原因在于出版市场的条块分割、地方保护与垄断并存严重阻碍了供应链协同。

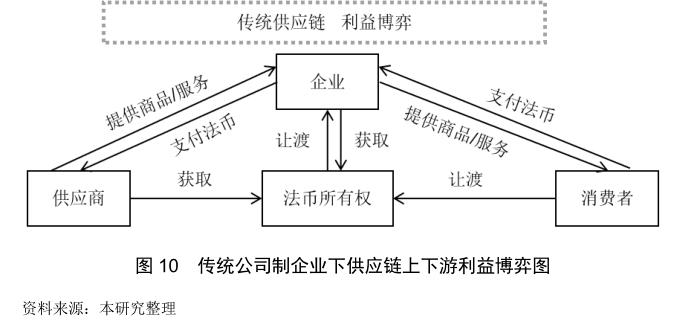

总体来看,公司制企业因其具有有限责任、所有权转让相对容易、无限存续、融资机会相对更多等优点,历史上逐渐取代家族式企业,成为目前最主要的企业组织形式。但随着社会财富的不断积累,贫富差距没有缩小反而增大,各方利益主体等社会矛盾日益增多,尤其在新技术推动下,贫富差距已经积累到了一个拐点,也可能出现所谓的脆弱点(龚焱等,2019)。而公司制企业只有股东才能够享受到收益,而公司的客户、供应商、未持股员工等并不能够直接享受到这个企业的收益,包括传统的基金会,可能是前述所说的社会企业的一种重要形式,但它与本文所述的社会化企业完全不是一个概念,即使是纯公益的基金会,本身不以追求利润最大化为宗旨,其理念可能是服务于全社会的,但治理体制和模式与社会化企业也是不同的,其治理是不透明的,治理并没有做到社会化。其他以营利为目的的公司制企业,还存在股东利益冲突、代理问题等等(Fama,1980;Fama and Jensen,1983),更可能带来利益分配的不公或激励机制问题。供应商、公司制企业和客户的关系很多时候表现为一种对立关系,例如供应商希望高价卖出,客户永远希望价廉物美,质量方面也无法做到真正的透明公开,也带来了一系列信任问题,从而无法真正实现供应链协同。

(二)基于区块链的社会化企业对供应链协同的影响

基于区块链技术的社会化企业在最大程度上实现了供应链的有效协同。

1.区块链技术的保障

第一,通过区块链的密码学技术,链上数据的写入都需要密码验证,社会化企业保障了整个供应链的信息传递的保密,不会被泄露,且保证了数据上链和验证的准确性,不容易被供应链外的人篡改。

第二,通过区块链的分布式账本,社会化企业的参与方共同记账,更加放心,在保密的基础上实现数据快速共享、快速协同,改变过去供应链各自为战的做法,从而提升整个供应链的协同效率,进而提升整个供应链的生产力。下图(图1)展示了基于分布式账本技术的新型买卖关系,这在一个方面保障了社会化企业供应链融资的不可篡改和真实性。

第三,通过区块链的共识机制技术,能够实现社会化供应链企业的治理公正公开透明,只有达成共识,才能修改治理规则。而且由于治理者也是参与者,所以社会化企业各参与方不会做损害自己的事情,从而保障了大家的利益。也能实现整个记账标准的一致,按照共识记账,从而才能被大家认可。

第四,通过区块链的智能合约技术,实现社会化企业分配激励体系的公开公正透明,将代表社会化企业权益的通证,通过智能合约,按照参与者的贡献多少,自动执行激励分配、奖罚惩戒,所有结果都实时反映在区块链上,供全体参与者随时查看、监督。

比如,供应商根据提供的商品或服务品质、达到的要求等获得相应的通证,客户根据付款及时性、重复购买次数等获得相应的通证,而这些规则都写到了链上并通过智能合约自动保证执行,而且是可预期的,具有确定性,从而最大程度保证了供应商和客户的相互信任感,更进一步推动了供应链协同。图2展示了基于区块链技术的社会化企业根据智能合约自动灵活地行权。

如图2所示,社会化企业中,预设行权条件,当供应商和客户等利益相关方满足行权条件时,通过区块链的智能合约技术保障自动执行,比如智能合约已写好:若供应链下游在规定时间内及时付款,则可获得200个通证奖励积分。供应链各方由于有这样确定而且不可篡改的合约做支撑,为了能确保拿到通证,也为了预期获得更大的收益,上下游参与方会自觉努力争取达到这个条件,从而有力地推动了整个供应链价值的整体提升。同时,因为规则已预先设定,减少了很多不必要的诉讼,降低了法律成本,从而降低了整个社会的成本。

2.认证模式的变革与供应链协同

公司制企业下,由于信息不对称等原因,供应链条可能较长,信息在供应商包括供应商的供应商、企业、经销商、客户、客户的客户等层层单向流动,利益相关方是多边博弈关系,供应商与经销商之间、经销商与企业之间、企业与零售商之间、零售商与客户之间都是买卖关系,互相博弈;甚至员工与企业之间某种意义上也是一种买卖关系,互相博弈。因此,他们往往需要一个认证中心,如图3所示,以保证交易双方的相对安全和信任,如淘宝和阿里巴巴的支付宝,无论商家收款还是买家付款,都不是直接资金往来,而是先存在支付宝这个中心,但作为认证中心,在传统模式下,增加手续费等其他费用的成本。

区块链技术基础上的社会化企业改变了传统供应链单一认证的局面,变为直接点对点、基于区块链的认证(如图4)。由于分布式账本等区块链技术,信息透明、公开,消除了经销商、零售商等环节,信息互联互通,直接发布在链上,交易及认证都在链上完成,实现点对点的及时交易、认证、传输、共享,从而大大提高了供应链协同的效率,大家变成了利益共同体,降低了成本,实现供应链的真正协同。

3.通证机制的创新与供应链协同

区块链基础上的社会化企业实现供应链协同的重要机制是构建通证经济供应链,即社会化企业运用通证构建产业生态圈。在区块链的价值表示和价值转移功能基础上,社会化企业利用区块链技术与经济手段,运用通证进行激励与治理,并通过智能合约技术,保证了社会化企业的利益分配、激励机制透明、保证了分配的公平,且不受任何企业和个体的控制,动员供应商、客户及其他各类型用户群体与合作伙伴,构建共享、共赢、自治的产业生态圈。

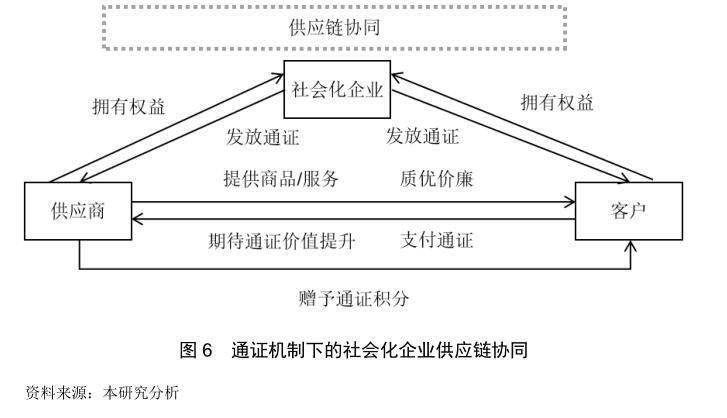

图5和图6用示例解释了因通证机制带来的供应链协同方式的变革。

如图5所示,传统供应链中,供应商向企业提供商品或服务,希望能够最大化自己的利益,期望以最高价格提供相对低质的商品或服务,以赚取更多的利益,而企业作为客户,恰恰相反,他们期待物美价廉的商品,并向供应商支付法币,有时,供应商为在一定程度上激励企业再次购买而发放积分,但此时客户也仅仅获得了使用权,并不享有供应商的其他权益。企业在与自己下游的客户买卖过程中也面临同样的问题和处理方式。从整个供应链的交易过程来看,供应商与客户之间更多地体现为一种买卖关系,各自期待的自身利益最大化是相对对立的,供应链无法实现真正的协同发展,也难以从治理机制上实现整体价值最大化。

而社会化企业作为体系的通证发行方,发行通证,这些通证类似股票,代表了社会化企业的权益,供应商和客戶通过购买通证获得了社会化企业的相关权益。图6展示了社会化企业的供应链体系。供应商与客户之间的交易通过通证实现,供应商向客户提供商品和服务,客户支付通证,供应商赠予客户一定通证积分。在整个通证经济下,供应商和客户都期待通证价值的上涨,期待社会化企业价值的提升,从而推动供应链的有效协同。

这种通证经济的治理方式有力地推动了供应链协同,通证不仅发挥了流通作用,而且代表了社会化企业的权益,因此,供应商在供应商品、获得对价的同时,也拥有了社会化企业的权益(可以在某种意义上理解为股权),这种权益会随着整个生态价值的提升而提高;客户在购买商品和服务的同时,获得的积分权益也从原来的仅仅的使用权扩展到参与社会化企业治理的权益,而且这些权益的内涵和边界由于区块链技术都是可自定义的、不可篡改的,更是公开透明、可期待的。

四、基于区块链的社会化企业供应链融资

(一)传统供应链融资发展现状

我国高度重视供应链金融工作,已出台了一系列关于供应链融资的政策,对规范供应链融资及推动其发展发挥了重要作用。表2列示了我国近年来出台的供应链融资主要政策。

1 http://www.gov.cn/xinwen/2016-02/16/content_5041671.htm

2 http://www.gov.cn/xinwen/2017-03/30/content_5181983.htm

3 http://www.gov.cn/xinwen/2017-05/18/content_5194726.htm

4 http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-10/13/content_5231524.htm

5 https://www.sohu.com/a/231237095_100131278

6 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1604236183190794394&wfr=spider&for=pc

7 http://www.gov.cn/zhengce/2019-02/14/content_5365818.htm

8 http://www.gov.cn/zhengce/2019-04/07/content_5380299.htm

9 https://www.sohu.com/a/328048883_100086111

10 http://www.chinawuliu.com.cn/zcfg/201912/04/345833.shtml

供应链融资具有较好的优势,但在实践中,存在一些难以解决的问题:第一,供应链融资是一种以供应链起点至终点的真实贸易情况为基础、以贸易产生的可确定未来现金流为直接还款来源的融资方式。四流合一(资金流、信息流、物流、商流)成为供应链企业融资关键。但在传统供应链融资中,四流难合一。法律规定企业间部分商务信息需要以纸质票据的形式传递,信息互联网技术在企业间搭建信息系统会出现数据安全不可信、数据准确不可信等问题。企业间缺乏统一的商务信息系统使得四流难合一,如下图(图7)所示,从而形成了中小企业贷款难、银行风控难、相关部门监管难的情况。

第二,各类融资模式丰富了供应链融资的形式,有力缓解了资金约束压力,但受限于不同场景的风控难度,导致企业融资难。各类融资模式由于业务场景不同,面临着除四流难合一外的场景化问题,如下图(图8)所示。具体而言,在预付款融资模式下,缓解了一次性交纳大额订货资金带来的资金压力,但如果上游供货商出现不能按时、全额发货等情况,融资企业失去提货权等。库存融资模式下,通过抵质押授信,缓解了在途物资及库存产品占用的资金,但存在仓单造假、仓库管理方监守自盗的风险等。相比之下,应收账款融资更易开展,但只能帮助一级供应商进行供应链融资,多级供应商资金短缺问题仍难以解决。

第三,小型企业贷款难尤为严重,传统供应链金融业务模式对小微企业融资难的问题解决力度较低。从下图(图9)指数趋势分析可见:近期大中型企业贷款需求呈下降趋势,但供给侧仍未满足需求侧。说明大中型企业贷款难的问题仍然存在。同时,越是小型企业,贷款需求越强烈,对应还款风险也越高,银行放款难度越大,供给矛盾突出。小型企业缺乏完善的管理机制、财务报表不规范,银行很难通过其自身提供的信息进行有效风控。而供应链金融模式下,核心企业信用只能传递至一级供应商,多级供应商无法借助核心企业信用进行贷款融资,对小型企业贷款难的问题解决力度有限。

下表(表3)对传统供应链融资存在的问题及其影响进行了简要归纳。总体而言,供应链融资存在造假风险、企业信息孤岛、核心企业信用不能跨级传递、履约风险高等问题。有待依靠新技术改变传统业务模式,降低风控难度的同时,借助新技术创新生态体系,帮助更多企业实现供应链融资。

(二)社会化企业的供应链融资

针对传统供应链融资存在的一些问题,基于区块链的社会化企业的供应链融资有三方面比较显著的优势:

第一,区块链推动供应链融资方式的变革。供应商在传统产业链下只通过销售商品或提供服务得到的对价实现融资,这种融资更多地不能称之为真正意义上的融资,因为主要还是一种等价权的体现,而在基于区块链的供应所得到的对价不仅仅是持有所需货币,而且是更多地期待持有的通证价值的增加,以获得额外收益,这样,供应方由原来的单纯供应者变成了“供应方+融资方”,真正实现“供应即融资”。同时,客户也期待通证价格提高,因为消费者手中持有的积分不是传統经济下仅拥有使用权的积分,仅拥有消费功能的积分,而更多的是一种增值机会,由原来的单纯消费者变成了“消费者+投资者”,即实现“消费即投资”,因此,供应链融资模式有了根本性的改变,在原有传统的买卖关系下实现的融资模式基础上,进一步增加了融资的额外价值,而且这部分价值随着供应链协同的提升而提升,并因为有了区块链分布式账本、共识机制、智能合约等技术,保障了价值的可期待性和透明性,从而更可信,更能激发供应链上每个参与者的积极性。

第二,传统对立博弈利益关系的改变有助于供应链融资。为了最大化供应链上通证的价值,供应商更愿意提供物美价廉的商品或服务,以期待客户支付更多的通证,因为,他们通过销售不仅获得了通证的所有权和使用权,而且拥有了可期待价值增值的通证。消费者在支付通证获得原本的商品或服务的同时,获得的数字积分不仅仅可作为一种抵用券,消费即权利用尽,而且可通过期待的利益上涨中获得更多的收益。例如,如果消费者在支付完成后获得10个数字积分,这10个积分在原有经济体系中下次消费时可兑换1个已标价的商品A,但在通证经济下,可能因为整体通证价格的上涨而可兑换2个商品A。从这个意义上讲,供应商更愿意提供质优价廉的商品或服务,消费者也愿意为这样的商品或服务买单,他们在供应链经济体中拥有了另外的共同的利益诉求,即期待通证价值的增加,从而供应商与企业、企业与客户之间不再是传统的对立关系,而是为了推动通证价格的上涨,增加持有权益的价值,最大程度上相互协同,各人自利化的行为真正推动了整个供应链体系的协同和发展,进而自发性地提升了整个社会化企业的供应链体系价值,从而推动整个供应链融资。

笔者并不否认传统的公司制企业为供应商和客户带来的可能利益,但供应商和客户即使拥有企业赠予的积分,也并没有享受到类似企业股票带来的价值增值,比如如果你是某大型连锁超市的客户,你即使拥有超市积分,也无法享受到超市发展壮大所带来的价值增值。图10展示了传统公司制企业下,供应链上下游获取和让渡法币所有权时的利益博弈关系。

而社会化企业通过数字通证方式,让供应商、客户、员工等存在于通证体系下,比如供应商销售、客户购买、员工服务等过程中,他们不仅得到了通证所代表的原有的对价(或者金钱或者奖励积分或者福利),同时也得到了预期价值增长的数字通证部分,这不仅扩展了以往货币使用权的概念,而且将使用权、所有权、收益权、处置权等权益整合,让利益相关方更充分地参与整个企业生态体系的治理之中,带来整个治理体系的优化和价值最大化(如图11所示)。

这种情况,类似于历史上公司制企业取代家族化企业,让更多的人参与治理,享受企业的收益和价值增长,激发更多参与方的活力,促进股东财富最大化。社会化企业推动了整个生态体系的价值最大化,拥有社会价值更广的内涵和外延。从某种意义上说,这是生产关系的变革,调动了大家创造财富的积极性,再通过产权保护制度保护了个体的财富,反作用于生产力,推动了整个社会财富的急剧的增长。整个财富的增长和各方积极性的调动极大地推动了整个供应链体系的融资。

第三,供应链治理模式的改变推动供应链融资。传统供应链上支付的对价和积分没有投资属性,并不代表企业任何的治理权益,积分更是没有流通属性,由企业自行发放,一般情况下无法得到其他经济体的普遍认可,更重要的是,这部分对价或积分不代表任何企业的治理权,拥有企业的积分,不代表客户是企业的投资者,可参与公司治理。而在社会化企业中,对价、积分等由通证表示,这种通证是发布在区块链上,各方通过共识机制认可,且不可篡改,又通过智能合约在条件成熟时自动执行,可在公开市场上进行交易,有真正的公允价值。这种通证代表了社会化企业的权益,拥有数字通证,即拥有了通证的所有权、经营权、收益权、处置权等,可以参与企业治理。这种社会化企业通过治理机制的设计,还可实现通证的分红权,进一步挖掘通证所带来的价值,激发全社会参与治理的动力。通过企业的社會化治理,让整个供应链更加公开透明、可信赖,而且将这种治理机制包括参与方、治理过程、治理结果等整合到区块链上,带来治理体系从技术到模式的整体变革,从而充分调动供应链参与各方的积极性,最大程度地避免因核心企业不愿意背书等带来的融资难问题。社会化企业不一定需要传统意义上的核心企业,而更多的是需要被供应链上下游所认可,这样看来,一方面,可能是以核心企业为主体发行通证,供应商和客户认可其通证,在较成熟的基础上发展社会化企业供应链;另一方面,非核心企业的价值或部分价值被供应链上下游所认可,在认可的基础上发行通证,先有部分人参与进来,从而逐步推动供应链融资。

(三)基于区块链的社会化企业供应链协同与融资关系

基于区块链的社会化企业供应链协同与供应链融资相互作用,相互促进。供应链协同推动供应链上下游相互信任,更认可通证,有助于发展供应链融资。供应链融资用通证将供应链利益更好地绑定在一起,不仅是融资金,而且融资源,在这些基础上还融了可期待的收益,由社会化企业分享给供应链上的参与者的收益权反过来更能激励利益相关方为收益增长而合作,有效推进供应链协同和发展。下图(图12)展示了基于区块链技术的社会化企业的供应链协同和供应链融资的关系。

通过社会化企业的供应链协同和融资的良性发展能够真正打造一个共创、共享、共赢、共生的经济体。从某种意义上讲,区块链技术带来了生产力的变革,如通过共享信息、公开透明、不可篡改,交叉验证,增强了协同性,提升了生产效率,这种生产力的进步作用于生产关系,激发共享、共生、共赢的组织形态,推动了通证经济体的发展,反过来,生产关系的变革让供应链融资更为容易和高效,推动生产力的进一步解放,供应链更加协同发展。

进一步,每个社会化企业还可以与其他社会化企业一起构成更大的社会化企业,相互认可对方的通证,并通过交易推动增加通证的流动性,推动通证价值的增长。有点类似天合联盟,联盟中的航空公司只要认可联盟,就认可天合联盟的积分,可用联盟积分兑换本航空公司的机票, 推动了航空公司和整个联盟良性循环发展。这样,上面的图还可扩展,生态体与生态体之间相互协同,共生共赢,推动整个社会的共享协同和资金融通。

五、对社会化企业供应链的监管的思考

基于区块链的社会化企业真正实现了有效的供应链协同和融资,但由于区块链技术性强,大众认知度低,导致衍生的社会化企业鱼龙混杂,这就是为什么2017年全球发生了无数个代表社会化企业权益的空气币横行、割韭菜无数的情况。笔者对基于区块链的社会化企业供应链协同和供应链融资有序、可持续发展提出如下几点监管考虑:

第一,区块链技术方面。要保障供应链的顺畅和协同,需有加密技术,建立私有链或联盟链,以最大程度减少被攻破的几率。同时,要保证公开透明、不可篡改,也需要有分布式账本等区块链技术加以支持。从某种意义上说,参与的节点越多,供应链被攻破的成本就越高,越能够保障供应链协同和融资。应从技术上大力鼓励并形成标准。

第二,政策方面。社会化企业的运行、管理和发展都需要相应的法律法规和监管制度加以保障,以规范行业发展,保障社会化企业健康有序稳步发展。政府机构应该逐步制定监管规章制度。如立法部门应该及时立法以保护发展社会化企业;税务部门要制定社会化企业的税收政策;工商部门要制定社会化企业的注册登记规范、法人管理制度等;证券监管部门要制定社会化企业的信息披露管理办法等;财务审计部门要制定通证会计准则和审计准则等。社会化企业向外披露的信息的规范,可以设置专门的部门或人员来制定,社会化企业应该做好KYC(Know your customer,了解你的客户)和AML(Anti Money Laundering,反洗钱)等,定期披露持仓构成、币东情况、社会化企业的重大事项等。

第三,社会化企业的激励落地需要社会各方监管。社会化企业的核心是激励,是改变传统的生产关系,社会化企业激励能否落地,直接决定了社会化企业能否成功。为此,为保证技术性很强的社会化企业激励能够被大众看得懂、及时了解,需要加强社会监督。第三方专业公司可以参与监督治理社会化企业。让专业的审计公司加强数字通证审计。让专业的通证托管机构对社会化企业的数字通证资产进行托管等。同时,加强通证激励数据分析,大力发展数字通证分析师,让分析师实时分析各个通证的分配持仓和项目执行情况,让大众及时了解各个数字通证的激励情况、项目进度等。

第四,社会化企业进行供应链融资,尤其需要进行第三方审计。往往社会化企业在融资时,还是没有达到去中心的社会化,所以融资过程及资金的使用都需要第三方审计,进而由社会化企业(项目方)向外披露信息,从而让用户更加信任此社会化企业,直到完成彻底的去中心化为止。让专业的社会化审计机构对社会化企业的通证财务情况进行通证审计,通过数字通证审计,确保通证原始分配的合理,以防还没有做事的创始团队提前把通证全部瓜分完毕。

六、小结

每一次生产力的提升,都会催生生产关系的变革。区块链的四大技术给现有互联网带来了信任,形成价值互联网。基于区块链的社会化企业通过加密技术、哈希算法等保证了数据的隐私,又通过共识机制、分布式账本等技术保障了数据不可篡改且公开透明,从而增强了对上链数据的信任。区块链技术作用于生产关系的变革,通过可信机制,促进生产效率的提升和分配体系的公平。区块链技术作用于公司组织,也就带来了全新的公司组织模式变革——社会化企业模式。

传统的公司制企业往往追求股东价值最大化,本质上还是为少数人的利益服务,而区块链基础上的社会化企业的治理过程、分配机制等都是透明的,不受某个人控制。比如,现在实践中的正在进行的一些项目:去中心化的云计算——以太坊(可以理解为去中心化的阿里云),去中心化的云存储——IPFS(可以理解为去中心化的七牛云)等。通过区块链,构建共建、共享、共赢的社会化企业,重塑了企业的组织形式,达到真正的共生型企业。

基于区块链的社会化企业还具有如下优势:首先,社会化企业的供应、消费、投资、融资等都非常自由、便捷,而且真正实现同时性,可实现真正意义上的公允价值,由市场决定通证的价格,反過来推动整个通证经济体价值的提升,整个通证经济体价值的提升更好地推动了供应链协同和融资。其次,这种投资和融资颗粒度可以非常小,降低了参与交易和治理的资金门槛,融合了更多的参与方,增大了“用脚投票”的可能性,充分增强了企业的社会责任和价值属性。以往对社会责任的相关研究已相对丰富,而真正实现和履行缺乏一定的技术基础,可以说,区块链技术带来的组织形式的变化,即公司制向社会化的转变,更好地追求了社会利益,更多地为社会服务,从某种意义上讲,更直接地体现了社会责任的履行、社会价值的创造和实现。再次,超越了原有的积分或货币概念,真正实现了供应或消费的同时享有收益权,将传统供应链的融资模式和收益模式大为扩展。最后,社会化企业保障了分配制度更加公平。传统的公司制企业将事先确定好的股份给于企业股东,而不论后期股东的贡献如何,股份往往不会因此而改变。尽管有股票期权等制度设计,也无法完全与贡献多少直接挂钩,比如后期进入公司的经营者不一定没有原始股东贡献大,但可能无法获得如公司股东那么多的股份。这样不利于激发经营者的积极性,也由于中心化的数据库,利益相关方对激励和分配机制并不完全信赖,而区块链用去中心化方式,由智能合约保证激励和分配自动执行,且公开透明,从而真正实现让业绩和贡献说话。

区块链技术带来了生产力的解放和发展,推动社会化企业供应链协同和供应链融资的创新,促进生产资料的重组,并通过通证经济将供应链上下游及其他参与方利益绑定在一起,形成社会化企业这种自组织生态体,改变了传统经济格局下各方的利益对立关系,供应链利益相关方拥有社会化企业的权益,成为社会化企业的共生主体,并通过智能合约等技术保障了这些权益的自动执行和可确定性。并且,这里超越了传统供应链核心企业的概念,真正实现价值共创、利益共享,供应商和消费者同时也是整个生态组织的宣传员,助力供应链协同和融资,反过来也反作用于生产力,促进生产效率的提升。

参考文献:

[1] 陈兵兵. SCM 供应链管理:策略、技术与实务[M]. 电子工业出版社, 2004.

[2] 崔雁. 社会企业概念探析——欧美地区比较视角[J]. 山西高等学校社会科学学报. 2013(2)

[3] 丁开杰. 从第三部门到社会企业:中国的实践. 经济社会体制比较(增刊2)[J]. 2007, 11.

[4] 董蕾红. 社会企业的法律规制——基于国际比较的研究[J]. 山东大学博士学位论文. 2017.

[5] 董蕾红. 社会企业的法律界定与监管——社会企业参与养老产业为分析样本[J]. 华东理工大学学报(社会科学版),2015(3).

[6] 樊云慧. 论我国社会企业法律形态的改革[J],法学评论,2016(5): 105-114.

[7] 甘峰. 社会企业与社会协同治理[J]. 世界化会主义研究,2014(5).

[8] 高传胜. 社会企业的包容性治理功能及其发挥条件探讨[J],中国行政管理, 2015(3).

[9] 龚焱,李磊,于洪钧. 公司制的黄昏——区块链思维与数字化激励[J],北京:机械工业出版社。2019.9.

[10] 胡亦武,石君恩. 社会企业概念及发展探析[J],贵州社会科学,2015(9).

[11] 胡跃飞,黄少卿. 供应链金融:背景、创新与概念界定.金融研究[J],2009(8):203.

[12] 黄莉培,方卫华. 社会企业与商业企业的区别与概念研究[J]. 行政管理改革, 2015(6).

[13] 金锦萍. 社会企业的兴起及其法律规制[J]. 经济社会体制比较. 2009(4).

[14] 李昌庚. 公司: 社会化企业命题——兼论馬克思主义所有制的反思与重构[J]. 商丘职业技术学院学报. 2008, 7(1): 27-30.

[15] 李昌庚. 全球化视野下的公司:社会化企业命题——兼论马克思主义所有制的反思与重构[J]. 第六期中国现代化研究论坛论文集. 2008年

[16] 李志军,冯宗智,高翔. 社会化企业、社会化媒体企业级应用路线图[J]. 北京:机械工业出版社. 2012.

[17] 刘小霞. 社会企业研究述评[J],华东理工大学学报(社会科学版),2012(3).

[18] 马军、赵静.我国出版物流行业的基本现状与发展战略[J]. 出版科学,2012(3):51.

[19] 潘华.基于云平台的多供应链协同技术研究[D].2016年6月.

[20] 潘小娟. 社会企业初探,中国行政管理[J]. 2011(7).

[21] 齐旭高.供应链协同产品创新影响因素与运行管理机制研究[D].2013年4月.

[22] 沙勇. 社会企业:理论审视、发展困境与创新路径. 经济学动态[J],2014(5):49-56.

[23] 沙勇. 社会企业发展演化及中国的策略. 南京社会科学[J],2011(7).

[24] 时立荣. 转型与整合:社会企业的性质、构成与发展[J]. 人文杂志. 2007, 4.

[25] 舒博. 社会企业的崛起及其在中国的发展[J]. 天津人民出版社,2010年.

[26] 汤曙光,任建标. 银行供应链金融:中小企业信贷的理论、模式与实践[M]. 中国财政经济出版社. 2010.

[27] 王飞. 基于牛鞭效应的供应链协同激励机制研究[D]. 武汉:武汉理工大学硕士论文,2011年.

[28] 王名、朱晓红. 社会企业论纲[J]. 中国非营利评论,2010(2).

[29] 王世强. 社会企业在全球兴起的理论解释及比较分析[J]. 南京航空航天大学学报(社会科学版). 2012(9)

[30] 王振香. 社会企业在英国的发展及其对中国的启示[J]. 吉林大学硕士学位论文. 2014.

[31] 夏泰凤. 基于中小企业融资视角的供应链金融研究[D]. 2011年6月.

[32] 谢家平,刘鲁浩,梁玲. 社会企业:发展异质性、现状定位及商业模式创新. 经济管理[J],2016,38(4):190-199.

[33] 熊熊,马佳,赵文杰,王小琰,张今. 供应链金融模式下的信用风险评价. 南开管理评论[J]. 2009,12(4):92-98.

[34] 于晓静. 国外社会企业的发展及其启示. 社团管理研究[J],2011(5),

[35] 余晓敏、张强、赖佐夫. 国际比较视野下的中国社会企业. 经济社会体制比较[J]. 2011(1).

[36] 俞可平. 序言: 发展社会企业,推进社会建设,经济社会体制比较(增刊2)[J]. 2007, 11.

[37] 张广利,张婷婷. 从福利国家到社会投资国家:吉登斯关于福巧体制的再造. 改革与战略[J],2012(4).

[38] 张令荣. 供应链协同度评价模型研究[D]. 大连理工大学[J],2011年.

[39] 张睿. 核心企业的供应链融资运作机制研究[D]. 2013年4月.

[40] 郑夏蕾. 中美社会企业法律规制比较研究及对中国的启示. 科学?经济?社会[J],2015(3).

[41] 朱晓红. 社会企业:北京市构建节能型社会的创新机制[J]. 华北电力大学学报(社会科学版)2009.2.

[42] 邹辉霞.供应链协同管理:理论与方法[M]. 北京大学出版社, 2007年.

[43] Fama, E. F. & Jensen, M. C. 1983. Separation of ownership and control. Journal o f Law and Economics, 26: 301-325.

[44] Fama, E. F. 1980. Agency problems and the theory of the firm. Journal o f Political Economy, 88: 288-307.

[45] Jacques Defourny, Marther Nyssens. Social enterprise in Europe: recent trends and developments. Social Enterprise Journal. 2008, 4(3): 217-218.

[46] Manthou V, Vlachopoulou M, Folinas D. Virtual E-chain Model for Supply Chain Collaboration[J].International Journal of Production Economics, 2004,87(3): 241-250.

[47] Matthew F. Doeringer. Fostering Social Enterprise: a Historical and International Analysis, Duke Journal of Comparative & International Law, 2010, 20:291-329.

[48] Park C., Wilding M. Social enterprise policy design: Constructing social enterprise in the UK and Korea. International Journal of Social Welfare, 2013, 22(3): 236-247.

[49] Robert D.Buzzell and Bradley T.Gale. 战略与绩效[M]. 北京:华夏出版社,1998.

[50] Rory Ridley-Duff. Co-operative social enterprises: company rules, access to finance and management practice. Social Enterprise Journal, 2009, 5(1): 50-68.

[51] Simatupang T M, Sridharan R. A benchmarking scheme for supply chain collaboration[J]. Benchmarking: An International Journal. 2004, 11(1): 9-30.

[52] Thomas O. the Art and Science of Synergy: the case of the auto industry [J]. Business Horizons,1997,(3): 23-35.

[53] Young, D. Social Enterprise in Community and Economic development in the USA: Theory, Corporate form and Purpose. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 2006(3): 241-255.

Supply chain coordination and supply chain financing for social enterprises based on blockchain

CAO Qun ZHANG Zhuo DING Yong-qiang CAI Xiao-tong WU Hua-ping

Abstract: In recent years, with the vigorous development of blockchain technology, social enterprises based on blockchain have risen rapidly all over the world. These enterprises have issued thousands of digital tokens, which are indispensable to the promotion of the new economy and new finance, especially to the supply chain coordination and the supply chain financing. Some scams, however, have also been triggered. The operating system of these enterprises is completely different from that of traditional corporations, and the relevant research is still blank. Therefore, the research in this paper focuses on the organizational form, incentive methods and governance system of such enterprises. Comprehensively using literature review, difference comparison, theoretical analysis and other methods, this paper deeply studies the impact of this new organization and governance mechanism on supply chain coordination and supply chain financing, including understanding the concept, technology and essential characteristics of the blockchain, clarifying the differences between social enterprise and corporations, analyzing the changes in supply chain coordination and supply chain financing under the social enterprises, and providing some regulatory recommendations. The research in this article is very innovative and provides sound and prospective thinking on the actual implementation of blockchain technology. It also puts forward some practical solutions to the supply chain coordination and supply chain financing problems, stimulating the vitality of the industrial chain and promoting the development of the new economy.

Keywords: Blockchain; social enterprise; supply chain coordination; supply chain financing; governance

〔執行编辑:刘自敏〕