新时代背景下桂林公园城市建设的策略研究

2020-10-26覃淑贞徐德兰

覃淑贞 徐德兰

摘 要:根据城市价值链理论,公园城市具有“绿水青山”、“绿色低碳”、“多元治理”、“文化人”和“美好生活”等多重价值要素。桂林作为园林城市、生态城市、历史名城及国际旅游胜地,发展历史悠久,城市新型公园规模不断扩大,对城市规划建设提出了一系列全新的技术要求。该文从桂林城市建设规划的角度出发,借鉴国内外城市公园的发展经验,提出了相应的发展策略,以期为桂林公园城市建设提供参考。

关键词:公园城市;发展经验;发展策略;桂林市

中图分类号 TU986 文献标识码 A文章编号 1007-7731(2020)18-0195-04

A Strategic Study on the Urban Construction of Guilin Park in the New Age

QIN Shuzhen et al.

(Guangxi Tourism Industry Research Institute,Guilin 541004,China;School of Plant and Ecological Engineering,Guilin University of Technology,Guilin 541004,China)

Abstract:According to the theory of urban value chain,park cities have multiple value elements,such as "clear water and green mountains","green and low-carbon","multiple governance","cultural person" and "good life". As a garden city,ecological city,historic city and international tourist resort,Guilin has a long history of development,and the scale of new urban parks is constantly expanding,which puts forward a series of new technical requirements for urban planning and construction. From the perspective of Guilin urban construction planning,this paper draws lessons from the development experience of urban parks at home and abroad,and puts forward corresponding Suggestions,in order to provide reference for Guilin park urban construction.

Key words:Park city;Development experience;Development strategy;Guilin

公園城市是将生活、生产、生态有机融合的大美城市形态;是提供均衡、包容、共享的优质公共产品,实现人、城、境、业和谐统一,全面体现新发展理念的全新城市发展形式。公园城市也是一种新型的城乡人居环境建设理念和理想的城市建设模式,城乡发展建设的基本前提就是公园建设,在处理城市与市民之间的关系时通过城市的公园建设,使市民享有更加美好的生活,符合当前人们对于美好生活的向往,也是生态文明发展的需求。

公园城市的理念,在一定程度上,不仅是吸收了山水城市、园林城市、低碳现代化城市、生态城市等现代化理念的科学技术精华,同时也具有新经济时代的思想内涵,是人类进入生态文明新时代,传承道法自然、天人合一等中华传统智慧,同时借鉴国外优秀城市实践案例,进而提出来的人与自然生命共同体的空间落实和范式创新。

1 公园城市特点

1.1 全域绿色的生态空间——公园城市的空间载体 从生态底线思维转变到生态优先思维,确立山、水、林、田、湖、城生命共同体的生态观;识别核心生态资源,建设区域性的生态环境,进一步加强生态管理与控制,保护生态空间的良好发展。从宏观和微观2个层面拓展“公园”内涵,丰富生态服务产品。按照园中建城、城中有园的理念布局多类型、多层级的全域公园体系。加强构造3级绿道体系,建设城市绿道、区域绿道、社区绿道,利用绿道将城市公园绿地串联起来,营造出一个连接性极强的网状绿地系统体系。开展生态修复和生态环境管理,实现水质达标、空气质量优良。通过规划风道、增加绿量等方式发挥城市绿地在通风、降温方面的生态价值,营造舒适的生活环境。采用LID低冲击开发技术,进一步减缓地表径流的产生。采用自然式弹性河道设计,暴雨期蓄洪滞洪,进一步提高城市防洪减灾能力。

1.2 全民共享的公共服务——公园城市的社会属性 遵循“300m见绿,500m见园,1km见林”的原则,推进城市公共开放空间均衡布局,不断建设提升城市的休闲功能,建设完善的公共服务体系,形成全面的公共服务网路。兼顾不同年龄段、不同休闲偏好等需求,实现公共设施全民共享。构筑多元化的公共产品体系,展示城市文化亮点,增强城市魅力。构建“职住休教医”五元共生体系。结合公交设施和中心绿地布置社区中心,提升公共活力与朝气,促进邻里间的交往。结合居民特征,提高社区文化、康体服务的标准,并向社区居民免费开放,成为居民的基层服务平台。

1.3 和谐共生的组团格局——园与城的辨证关系 顺应自然,随形就势,对城市空间进行规划与建设时合理考虑其气候、地势、水资源、生态环境等相关内容,构建和谐共生的城市组团,避免城市空间的割裂,利用城市绿地将城市各个空间进行串联与分割,形成城绿共生的整体格局。根据城市空间的性质、空间布局的节奏感,打造尺度适宜、功能糅合、宜居宜业的城市组团空间。

2 公园城市建设新要求

2.1 以绿色发展理念引领生态文明的高效发展 新时代背景下,绿色发展的理念已经成为党和国家层面的基本战略之一。同时,党中央也曾多次发文要求必须高度保障我国城市建设的绿色发展。国家“十三五”规划报告更是给出了明确规划,提出创新、协调、绿色、开放、共享的绿色发展理念,以绿色发展理念引领生态文明的高效发展。因此,在人们不断追求绿色生活的今天,建设公园城市应当作为城市发展的重大决策提上日程。

2.2 逐步满足人们日益增长的美好生活需求 十九大报告中提到,当下我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。因此,为了能更好更快地从生态文明建设和城市绿色发展角度去解决这个矛盾,公园城市的建设就是一个全新的契机。

3 国内外公园城市建设经验

3.1 国外 国外公园城市空间设计的相关探析工作起步要先于国内,且取得的研究成果也多于国内。Mitchell在1969年便对城市绿色创设当中的位置进行了研究,他也是最先对城市绿地中心地理學说付诸实践探索的学者之一。1970年,Mitchell和Loving Good结合绿地密度、社会、经济的内在关联做出进一步探析,发现社会、经济发展效益越小,则绿地密度会更大。同边缘片区相比,城市及中部片区的基础设施包括服务、娱乐等的质量和规模都更大,但是城市边缘的郊区在规范休闲设施建设上有所欠缺。由此可知,绿地密度与社会、经济间是负相关关系,且较明显。1970年,McAllister以公共设施有关设置内容尤其是公平、效率对比情况为研究主体,采用理论法、实证法,引入模型来完成具体的探析,结果表明:面对较大范围之下的选择性来说,在选择公共设施规模以及2个公共设施之间的距离时,公平的敏感性在一定程度上来说要远远大于效率的。1981年,Lucy再次对城市公共设施公平原则进行重点阐述,同时还指出在进行空间布局时要综合该原则的5大指标:平等(equality)、需要(need)、需求(demand)、偏好(preference)和愿意支付费用(willingness to pay)。实际上,第1个指标和其他的指标间存在一定的冲突,想要实现第1个指标,则必然要打破物理上的约束,使公共设施的规模数目以及同大众间的路程都满足某一水平数值。

3.2 国内 目前,我国城市生态建设问题日趋严峻,相关学者对此也展开了深入探究,其中就包括公园城市。早期的研究多侧重于空间演化进程。2008年周玲以成都为研究主体,从时间维度(古代—现代)对其城市绿地空间规划及规律进行探析,在此基础上挖掘与之有关的设计变动及潜在原有。2008年韩旭以深圳为研究主体,对其演变及作用体系进行探究,重点探究演变进程。2009年张浪等以上海绿地为研究主体,对其布局设计、演变特点及规律进行深入探析,寻求未来演变方向,旨在促进现存绿地系统提升优化,并为今后的设计与构建提供参考。

4 桂林市公园城市建设实践

4.1 建设背景 现阶段桂林城市建设主要特征是“显山露水、连江结湖、开墙通景、增绿减尘”。“两江四湖”工程,连接桃花江、漓江、杉湖、木龙湖、桂湖、沟通榕湖,构成桂林的环城水系,进而引水入湖,修筑了18座名桥,生动再现“千峰环野立,一水抱城流”的奇迹景观,桂林也因此号称“水上市区”。桂林整体完成了主、次干道改造和立面“穿衣戴帽”工程,建立了相对先进的路灯控制网络和夜景灯光系统,城市基础设施日益完善,城市绿化覆盖率也高达39.2%,人均公共绿地面积也达到8.7m2。

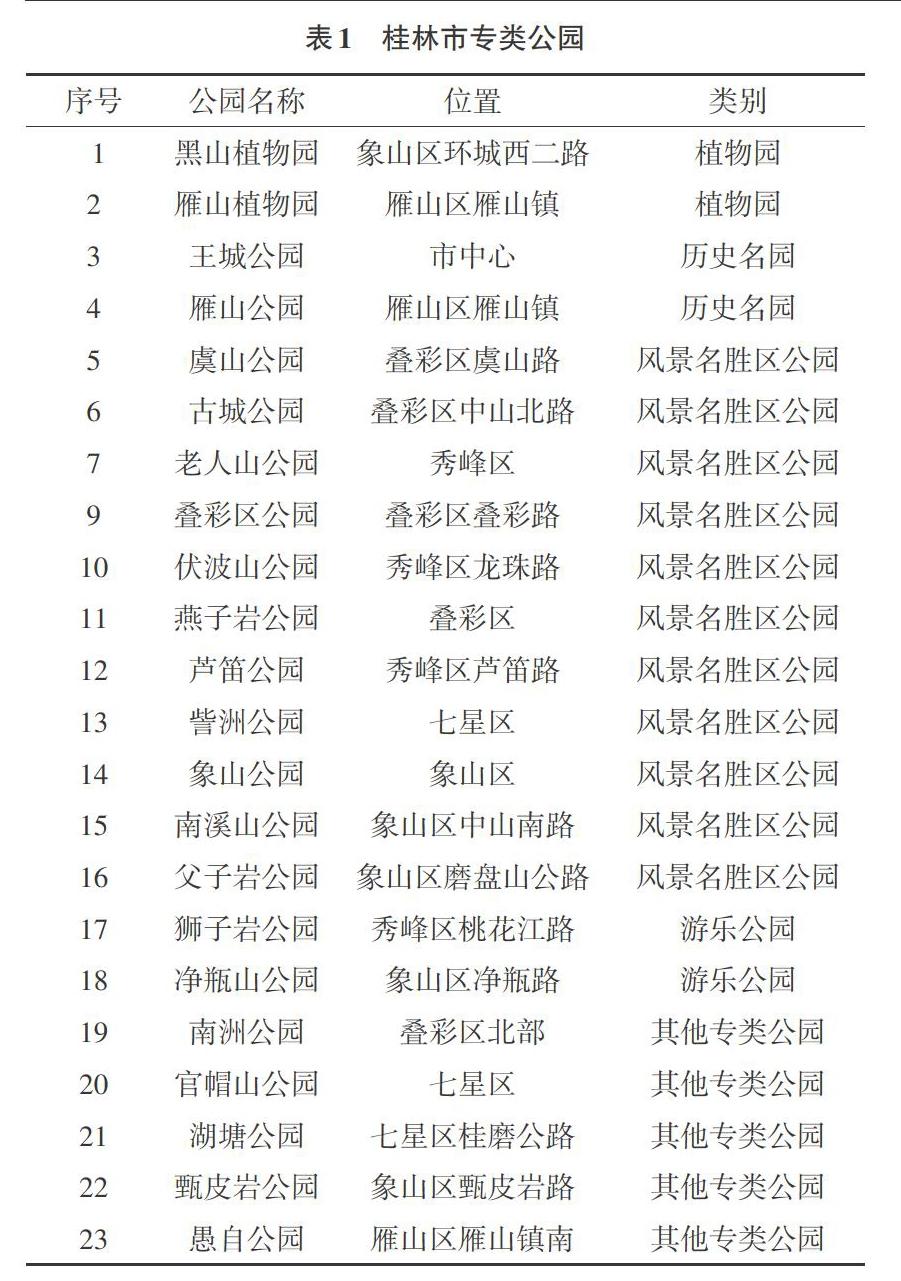

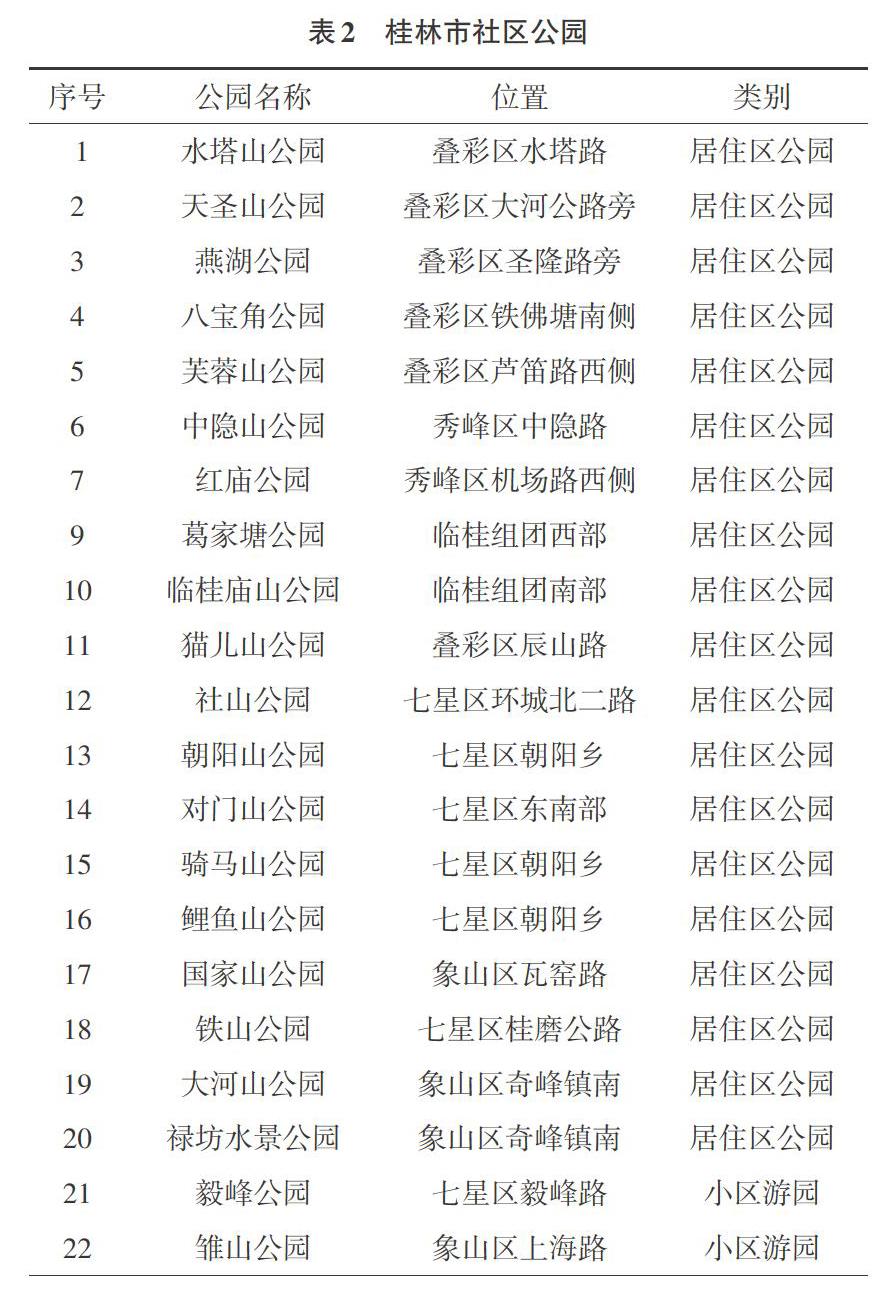

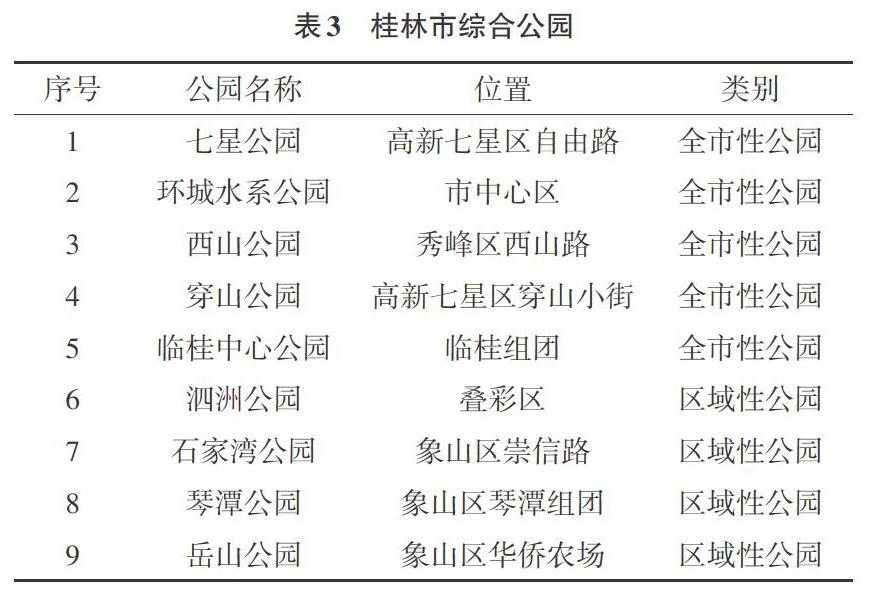

4.2 核心问题 目前桂林市的公园数量较多,主要为综合公园、社区公园和专类公园(见表1~3),这为公园城市建设提供了良好的基础,但也存在诸多问题,主要体现在公园维护、水系治理和绿色文化传播3个方面。公园维护问题主要集中在公园后期维护效果不佳,多数公园随着时间流逝慢慢衰败萧瑟;水系治理问题则表现为目前桂林城市发展线路在一定程度上背离了漓江的可持续发展模式,防洪堤和沿江大道的阻隔也导致漓江的可达性不高,城市活动与漓江的关系不断减弱,导致整座城市活力不佳。

4.3 发展策略

4.3.1 改善人居环境,加强公园后期维护与发展 公园城市建设的核心应是以人为本的理念。因此,桂林公园城市建设应重点强调反映绿地的综合效益,突出绿地与城市功能的协调互补发展的特点,加强各类公园的后期维护与建设推广,为城市居民提供既美观又安全实用的绿地。同时,城市建设规划也应该从满足居民需求的角度出发,充分尊重居民的主体地位,不断完善各种惠民机制,建设绿色家园,让人们能够更快更好地分享绿色利益,让桂林成为被绿色环抱的大公园。

4.3.2 优化城市空间,改善城市道路和水系系统 公园城市的建设要求城市发展的空间结构必须按照公园系统规划的模式来构建。桂林应该突破“以建为主,以绿补绿”的传统模式,实现从“建设城市公园”到“建设公园城市”的转变;通过城乡并举、协调发展,逐步形成互促共生的新型城乡发展关系;升级优化城市空间布局,改善城市道路和水系系统,提高环境质量,加强城市活动与漓江的关系,按照山水林田湖是一个生命共同体的理念让城市一体化发展。

4.3.3 倡导绿色生活,培育绿色治理文化 以人为本、共享发展是建设公园城市的重要途径。桂林应进一步深入贯彻新时代发展理念,强调以人为本,积极倡导人们开展各种绿色健康的生活方式,培育绿色治理文化。在经营公园城市的同时,也要不断完善公园基本服务均等化,提升公园服务能力,加强政府管理维护能力,让绿色生活更好更快地推动桂林公园城市建设发展。

参考文献

[1]王立科.基于海绵城市理念的城市公园设计——以衡水市河东公园为例[J].现代农村科技,2020(4):52-53.

[2]许士翔,师卫华,李程.公园城市语境下的城市绿色空间概念分析及功能识别[J].建设科技,2020(7):72-75.

[3]俞婷.城市综合性公园景观设计研究[J].工程建设与设计,2020(7):59-60,72.

[4]本报评论员.不负使命 全力以赴建好公园城市“试验田”[N]. 四川日报,2020-04-10(001).

[5]张玉洋,孙雅婷,姚崇怀.空间句法在城市公园可达性研究中的应用——以武汉三环线内城市公园为例[J].中国园林,2019,35(11):92-96.

[6]赵芳.基于海绵城市理念的公园建设研究——以武汉韵湖公园为例[C]//《环境工程》编委会、工业建筑杂志社有限公司.《环境工程》2019年全国学术年会论文集(下册).《环境工程》编委会、工业建筑杂志社有限公司:《环境工程》编辑部,2019:41-43,71.

[7]史云贵,刘晓君.绿色治理:走向公园城市的理性路径[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2019(3):38-44.

[8]李晓江,吴承照,王红扬,等.公园城市,城市建设的新模式[J].城市规划,2019,43(3):50-58.

[9]戴菲,王运达,陈明,等.“公园城市”视野下的滨水绿色空间规划保护研究——以武汉长江百里江滩为例[J].上海城市规划,2019(1):19-26.

[10]周逸影,杨潇,李果,等.基于公园城市理念的公园社区规划方法探索——以成都交子公园社区规划为例[J].城乡规划,2019(1):79-85.

[11]成实,成玉宁.从园林城市到公园城市设计——城市生态与形态辨证[J].中国园林,2018,34(12):41-45.

[12]李雄,张云路.新时代城市绿色发展的新命题——公园城市建设的战略与响应[J].中国园林,2018,34(5):38-43.

[13]杨雪锋.公园城市的理论与实践研究[J].中国名城,2018(5):36-40.

[14]刘滨谊,陈楠,余露,等.趣水·营城:南宁建设公园城市图径探析[J].中国园林,2020,36(4):6-11.

(责编:徐世红)