健脾祛湿方对大肠腺瘤患者行内镜下治疗后的临床效果

2020-10-26熊晓杰谷云飞

熊晓杰, 谷云飞

大肠腺瘤是大肠息肉中的一类,主要临床表现为:黏液血便、腹痛、腹胀、腹泻、便秘、口苦、里急后重等。根据病理学分为:管状腺瘤、管状绒毛状腺瘤及绒毛状腺瘤。临床上常将腺瘤性息肉称为癌前病变。目前内镜下治疗是大肠腺瘤的主要治疗手段,但多数患者术后临床症状无明显改善,且术后复发率高,谷云飞教授根据多年临床经验,拟此健脾祛湿方治疗大肠腺瘤内镜下治疗后患者,经临床观察,对改善患者临床症状及降低复发率有明显疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2018年8月—2019年9月门诊收治的120例大肠息肉患者,均自愿参加本试验,并签署知情同意书。本研究符合医学伦理学规范并经我院伦理委员会批准。全部患者均经电子肠镜诊断为大肠息肉,经内镜下行电凝术或黏膜切除术(EMR)或黏膜下切除术(ESD),且术后病理为腺瘤性息肉。采用随机数字表单盲法将本组120例患者随机分为治疗组和对照组各60例。治疗组男41例,女19例;年龄18~71岁,平均48.2岁,管状腺瘤56个、管状绒毛状腺瘤14个、绒毛状腺瘤5个,其中行电凝术42例,EMR术17例,ESD术1例;对照组男38例,女22例;年龄21~69岁,平均49.5岁,管状腺瘤60个、管状绒毛状腺瘤12个、绒毛状腺瘤4个,其中行电凝术38例,EMR术20例,ESD术2例。两组患者性别、年龄、病理分型及手术方式比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照消化疾病学术会议和第九届国际治疗内镜的分型标准,大肠腺瘤的诊断分型为:临床症状:(1)具有腹胀、便血(非痔疮)、大便习惯改变、间歇性腹痛以及解黏液便症状中的任何一个或兼有者;(2)结肠镜检査发现大肠息肉的患者;(3)病理诊断为腺瘤性息肉的患者。由于腺瘤所含绒毛成分不均,根据其所占比例不同分为三类:管状腺瘤、绒毛状腺瘤和混合性腺瘤(管状绒毛状腺瘤)。

1.2.2 纳入标准 (1)符合以上大肠腺瘤诊断标准者;(2)签署知情同意书,配合诊断治疗,依从性好。

1.2.3 排除标准 (1)经病理证实腺瘤性息肉已经癌变(不包括高级别上皮内瘤变),非腺瘤性息肉患者(包括增生性息肉、炎症性息肉、错构瘤性息肉、化生型息肉等);(2)合并家族性息肉病或其他遗传性息肉病患者;(3)合并克罗恩病、溃疡性结肠炎患者、大肠息肉切除术后有严重并发症,如:穿孔、消化道大出血、生命体征不稳定等;(4)合并有严重的心脑血管、肺、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病者;(5)精神状态异常者(如焦虑症、抑郁症、精神分裂症等);由于智力或行为障碍不能给 予充分知情同意者;(6)为妊娠期或哺乳期妇女;(7)工作环境经常变或其他情况易造成失访的情况;(8)正在参加其他临床试验者。

1.2.4 脱落标准 (1)受试者的医从性较差,无法按时接受药物治疗或者随访的患者;(2)试验期间同时使用其他类似药物治疗,无法准确进行疗效判断者;(3)因药物不良反应停药者。

1.3 治疗方法 对照组患者经内镜下行电凝术、EMR或ESD后,均常规予抗生素静滴3 d预防术后感染。治疗组在对照组的基础上给予健脾祛湿方加减煎服治疗,每日一剂,水煎400 mL,分2次早晚温服,连服3月。主方:党参15 g,生黄芪30 g,茯苓10 g,猪苓10 g,乌梅30 g,炒苍术10 g,炒黄芩10 g,赤芍10 g,山药15 g,薏苡仁15 g,佩兰10 g,焦山楂15 g,焦神曲15 g,陈皮5 g,甘草3 g。两组患者均于术后6个月复查肠镜,均由高年资(主治医师以上职称)医师采用标准技术完成,退镜时间不少于8 min,对所有腺瘤的大小、部位、形态进行记录,并确保初次治疗时所有的腺瘤都被完整切除。

1.4 疗效观察

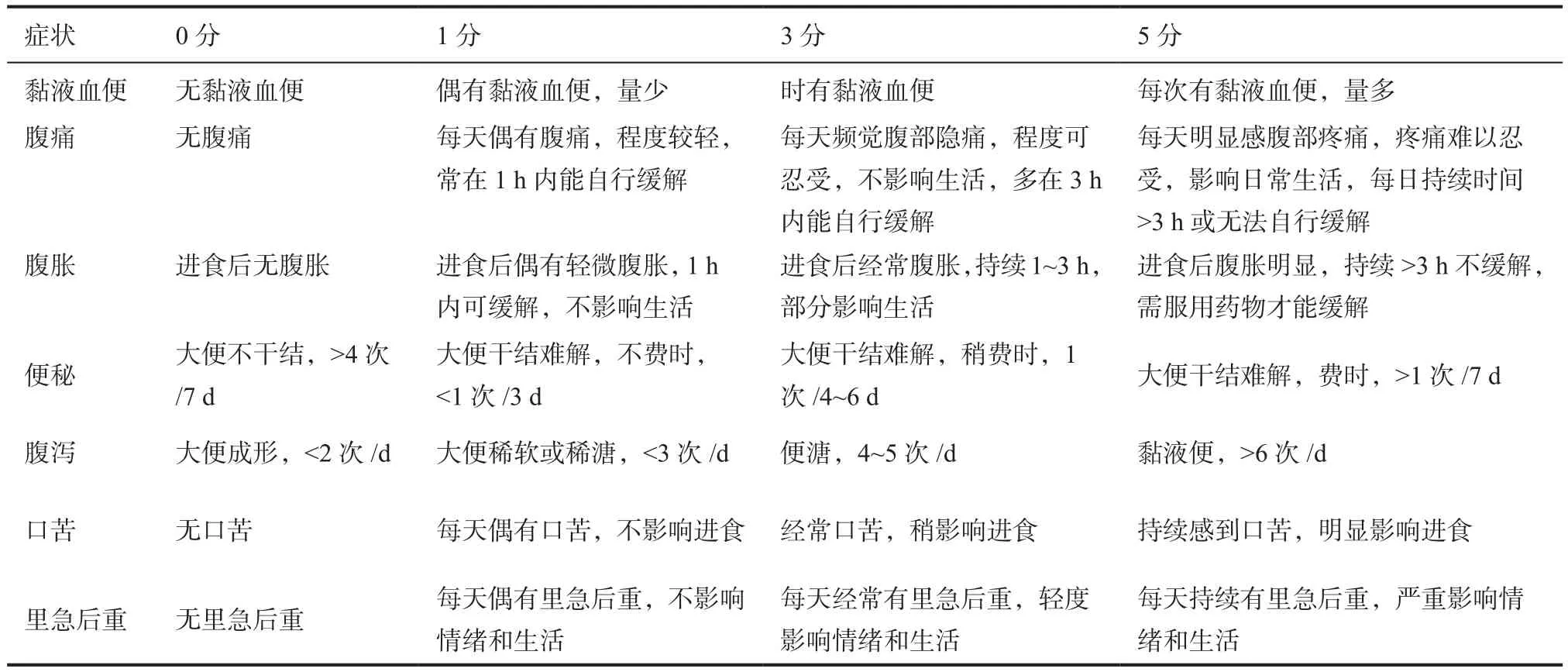

1.4.1 症状判定标准见表1。

1.4.2 复发情况 于术后第6个月复查肠镜统计复发率。根据《中国结直肠癌预防共识意见》(2016年,上海),将在确保在初次内镜下治疗时已将所有大肠腺瘤完整切除后,复查肠镜发现原腺瘤的部位或其他部位再发大肠腺瘤定义为大肠腺瘤术后复发。

1.5 统计学方法 采用SPSS24.0统计软件进行数据分析。定量资料以表示,两组比较采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后临床症状评分比较 治疗前,两组患者的黏液血便、腹痛、腹胀、便秘、腹泻、口苦、里急后重的症状评分比较差异无统计学意义(P>0.05);术后6个月,治疗组的症状评分与治疗前相比均降低(P<0.05),对照组的黏液血便症状评分低于治疗前(P<0.05),其他症状评分差异无统计学意义(P>0.05)。详见表2。

2.2 两组复发情况比较 随访6个月,治疗组复发率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表1 症状疗效评分表

表2 临床症状评分比较

表3 复发例数对比

3 讨论

本研究共纳入患者120例,其中复发共31例,总复发率为25.8%,略低于国内有关研究[1],考虑可能与复查时间较短相关。本研究通过中医药治疗预防大肠腺瘤内镜下治疗后复发,疗效确切,治疗组复发率15%显著低于对照组36.7%。两组患者在入组时其黏液血便、腹痛、腹胀、便秘、腹泻、口苦、里急后重方面的中医临床症状评分无明显差异。6月后进行再次评估,发现治疗组各项中医临床症状评分较术前均明显下降(P<0.05)。对照组除黏液血便外,其余中医临床症状评分与术前均无明显差异。可见大肠腺瘤内镜下治疗后口服健脾祛湿方加减中药汤剂可以有效的改善患者临床症状,提高患者生活质量。

目前对大肠腺瘤发病机制仍未完全清楚。细胞生物学研究认为,大肠息肉主要是因为肠干细胞生物学功能紊乱,导致其自我更新和克隆增殖、分化和凋亡失去平衡,从而形成大肠息肉[2]。分子生物学研究认为,肠干细胞中P-catenin的过度积聚是导致其过度克隆增殖和肠息肉形成的主要原因,而肠干细胞中p-catenin的调节,又与BMP信号通路[3]、PTEN信号通路[4-5]和Wnt信号通路[6]关系密切,这3条通路共同调控肠道干细胞的增殖和分化,影响着大肠息肉的发生。现代医学主要以内镜下治疗大肠腺瘤为主,具体内镜下治疗方法的选择需要依据腺瘤的大小、形态不同而定,但切除后仍会出现大肠腺瘤复发。

大肠腺瘤在中医学上属“肠癖”“肠覃”“癥瘕”“泄泻”“便秘”等范畴。谷云飞教授认为,大肠腺瘤性息肉属于本虚标实,以脾虚为本,湿热痰湿为标,主因素体脾胃虚弱或嗜食肥甘厚味,伤及脾胃,运化失常,酿生痰湿,阻滞气血运行,且湿邪郁久化热,湿热互结而成息肉[7]。故本方以健脾祛湿为主要治则。本方以党参、黄芪为君,健脾益气;以乌梅、猪苓、茯苓、薏苡仁、炒苍术、淮山药为臣,健脾祛湿;以炒黄芩、赤芍、陈皮、佩兰、焦山楂、焦神曲为佐,清热化湿;以甘草为使,调和诸药。诸药合用,共奏健脾祛湿之功。

现代医学大量研究表明,大肠腺瘤是结直肠癌的癌前状态,癌变率可达61%。现代药理学研究表明,本方中黄芪、茯苓、猪苓、赤芍、苍术、薏苡仁、陈皮、山楂、甘草均有抗肿瘤作用[8-9]。此外有研究表明,大肠腺瘤的发生与脂肪的摄入过多及肠道菌群失调有关[10]。现代药理学研究发现,本方中黄芪的主要成分黄芪多糖可以显著降低血清中的总胆固醇和甘油三酯[11-12];薏苡仁可以增强肝细胞的LPL与肝酯酶活性,并可以降低苹果酸脱氢酶的活性,以阻断脂肪酸合成[13];山楂的提取物可以显著降低血清TC,TG以及LDL-C的含量,具有很好的降血脂功能[14];甘草总黄酮能减少人血浆中胆固醇和甘油三酯的含量[15]。党参及茯苓分别能明显增加小鼠肠内乳杆菌及双岐菌的数量[16];黄芪的主要成分黄芪多糖除能显著增加乳杆菌及双岐菌的数量外,对肠球菌有明显抑制作用[17];山药淀粉中抗性淀粉可以改善肠道微生物菌群[18];神曲制品能显著增加小鼠肠内乳杆菌、双岐菌及拟杆菌的数量[19]。此外,山药及苍术对肠管的运动均有双向调节作用[20-22],故对调节患者大便次数、性状有明显疗效。经临床应用,效果确切,无明显不良反应。