轨道交通协同发展下香港新市镇步行系统立体化研究*

2020-10-23崔敏榆ChiaradiaAlain

崔敏榆 Chiaradia Alain

1 同济大学建筑与城市规划学院

2 香港大学建筑学院

香港是世界人口密度最高的城市之一。为解决城市居住用地及生态环境的压力,在20世纪下半叶,香港开始在市中心外围建设新市镇以满足城市发展的需求。受霍华德的卫星城市及花园城市等理论影响,新市镇通过与轨道交通的协同发展,形成以轨道站为核心构建市镇中心的城市结构[1],即采用以公共交通为导向(TOD)的城市空间发展模式进行发展。由于轨道交通提供了便捷的交通出行方式,提升了新市镇的吸引力,使新市镇的规模及数量在短短60年间迅速增长。据香港人口普查统计,2016年新市镇人口已达344万,占全港人口的46.9%[2],而新市镇也成为香港城市空间发展中重要的一部分。发达的轨道交通网络进一步促进了香港城市的集约化发展,大约有超过一半的居民居住在距离地铁站500m的范围之内,而地铁的日均载客量高达469万人次[3]。TOD的发展模式确保了城市中一系列的社交、娱乐、生活配套等服务可以就近到达,因此大多数市民的日常出行都在可步行到达的距离内[4]。然而城市功能空间的集聚所产生的大量人流活动,对城市交通空间的运转带来了不少挑战。

为了缓解人行流量压力、提升步行效率,香港开始将城市步行网络往三维发展。立体的步行系统有利于解决城市机动交通与行人之间的矛盾,实现人车分流,并促成建筑之间的连通,使建筑、公共空间成为步行网络中有机的组成部分[5]。香港的立体步行网络通常由天桥系统、连接地铁站点的地上/地下通道及连接建筑的廊道组成[6]。而步行网络的规划建造方式也十分灵活,有自上而下的政府规划行为,也有自发的市场行为[7],复杂的城市环境与多样的开发手段使香港的立体步行系统出现了多样化的形式。在《悬浮城市》一书中就绘制了大量香港的立体交通空间,展现了香港复杂的都市空间结构[8]。对于这些多样化的立体交通网络,其组成结构、发展逻辑和形态特征都十分值得系统地研究与学习,以理解TOD发展模式下城市步行网络的特征与发展趋势。

1 香港新市镇步行网络概况

香港自开展新市镇发展计划至今,共发展了9个新市镇,可以划分为三代:第一代的三个新市镇——荃湾、沙田和屯门,于20世纪70年代初期开始动工建设;大埔、粉岭/上水及元朗为第二代新市镇,于20世纪70年代后期建设;第三代的新市镇——将军澳、天水围和东涌则是在20世纪80—90年代才开始进行建设[9]。所有的新市镇都建设有公营和私营住宅,并配备完善的基础和社区设施。交通上有完善的对外交通网,每个新市镇都有一个或以上的轨道交通站点[10]。

目前所有新市镇都建设有与轨道站点相连的人行天桥网络。受建设年限、城市地形、发展程度等因素的影响,每个新市镇的步行网络规模大小不一,对比9个新市镇的步行网络发展情况可以看出(图1),新市镇的步行网络大多与轨道交通站点相连,但也有少数新市镇,如天水围、屯门的步行网络布局较为零散,大多为大型住宅社区内部建立的独立步行网络。同时,受港铁公司“轨道+物业”发展模式影响,在许多新市镇,如东涌、将军澳、荃湾的步行网络系统中,天桥所连接的建筑一大部分为港铁的物业,而轨道站点与港铁物业的连接也促进了步行网络的进一步扩张。从步行网络的形态发展上分析,目前新市镇步行网络的形态有两种发展趋势,一种是沿特定方向进行线性发展,如元朗、东涌、荃湾,从整体形态上可以明显看出步行网络以轨道交通站为出发点向外部发散出1~3条不同方向的步行天桥;另一种步行网络形态则呈网格状的发展态势,如将军澳、上水、沙田,其步行网络通过建筑与建筑之间的廊道直接连接成一个整体的网络。

根据步行网络的形态特征、建设规模、影响范围及开发年限,本文选取了两个步行网络发展较为成熟且规模较为庞大的新市镇——荃湾和沙田作为研究案例,进行进一步的探讨。分析包括在不同的规划发展情形下立体步行网络的结构形态异同及其演变过程,并且从微小尺度上分析不同类型的立体步行网络与建筑、城市空间之间的连接关系。

2 案例分析

2.1 荃湾:渐进式发展的立体步行网络

建镇前的荃湾是香港的纺织工业中心。在1959年,荃湾被规划为新市镇发展计划的第一个新市镇,并在1963年开始进行填海[11]。随着新市镇计划的发展,荃湾的人口也随之增加,至1975年底已有接近50万人居住在荃湾。根据2016年的人口普查数据,荃湾的人口约为66万。目前荃湾地区共拥有两个地铁站,一个是建于1982年的荃湾站,另一个是在2003年新启用的荃湾西站。

2 荃湾立体步行网络

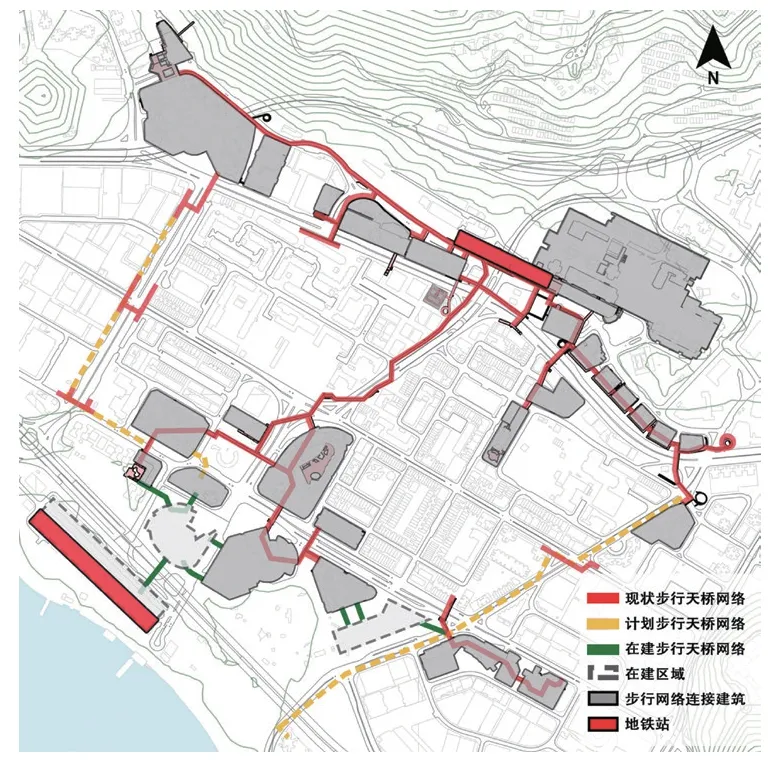

荃湾的人行天桥网络是目前香港最长的立体步行网络,全长6.6km。步行网络以荃湾站和荃湾西站为出发点向东西两个方向延伸,串联起包括大型商场、住宅及公共设施等建筑。目前的人行天桥网络总体呈“工”字形分布,主要分为三段。

第一段是以荃湾站为核心、沿东西向发展的线形网络,这一段天桥由1982年荃湾地铁站的启用而推动建设。因为荔景站及葵芳站均采用地面架空车站设计,荃湾站也采用了相同的设计方法。因此地铁大堂两个出口所组成的架空人行通道被视为荃湾第一座人行天桥。由于港铁实行“轨道+物业”的发展模式,荃湾站旁边的绿杨新邨就是属于港铁公司开发的物业。所以,荃湾步行网络最早是由轨道站点与其发展物业相连发展起来的,即抵达荃湾站的乘客可以直接利用天桥到达绿杨新邨的开放平台花园。而后,人行天桥沿着东西向延伸,连接包括愉景新城、中染大厦、荃湾体育馆等建筑,形成沿青山公路东西向发展的步行网络。

第二段人行天桥建于2003年,沿着大和道及青山道进行扩建,连接荃湾大会堂、杨屋道市政大厦等公共建筑,还有大量的购物商场和住宅。当时荃湾已经成为新界发展的枢纽,而以往的人行天桥系统已不能满足使用者的需求,因此需要进行扩建。除了考虑行人和行车安全外,开发商也开始意识到立体步行天桥的商业优势,因此许多私人物业致力于荃湾人行天桥的发展。目前荃湾南部与购物中心相连的人行天桥大多是由发展商兴建的,包括荃新天地、如心广场等,目的是引导更多人流进入购物中心,而这段人行天桥也将与荃湾西站及其相关的港铁物业相连。

第三段人行天桥在2013年由政府出资建造。由于荃湾西地铁站开通后,荃湾南边的人流量增加,需要提高荃湾站与荃湾西站之间的联系。因此,在原有的大和道行人天桥系统上,建造了一条570m长的人行天桥,横跨荃湾中心区域。在荃湾的未来计划中还会继续将步行天桥网络进行延伸,计划在荃湾东西两面兴建更多的人行天桥,从图2可以看出荃湾拟建的连续环线系统。

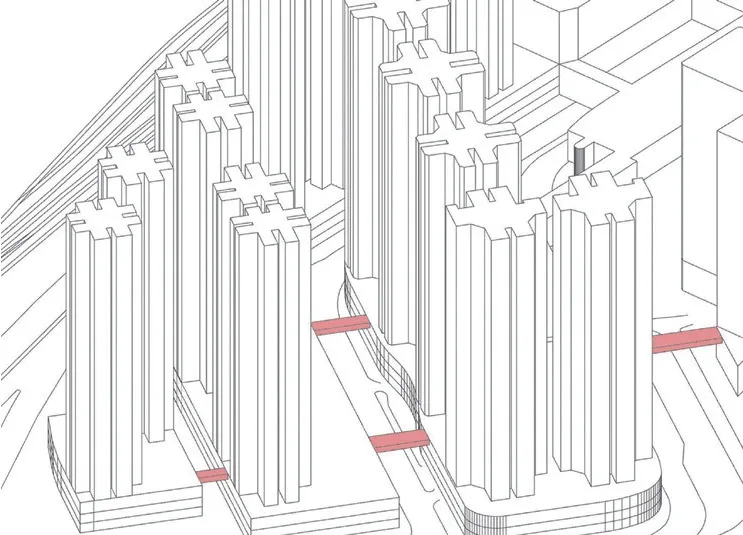

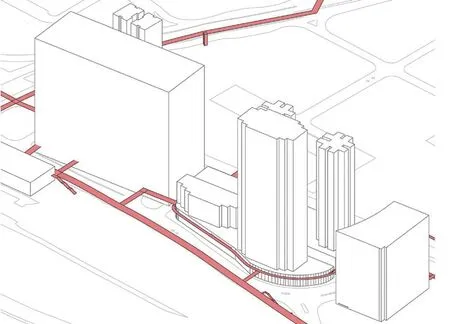

图3展现了目前荃湾步行系统的建成情况,可以看出步行天桥的第一段和第三段基本以单一方向的线性发展为主,而步行天桥第二段,结合图2的在建步行天桥网络可以看出,步行网络在荃湾西站附近呈组团发展趋势。根据规划的步行网络可知,未来的荃湾步行网络仍会以线性的天桥发展为主,最终形成“两横三纵”的格网状步行网络。

2.2 沙田:一体化设计的立体步行网络

沙田位于新界的东部,是香港建设的第二个新市镇。沙田自明朝或更早的时候便有居民居住于此,拥有大大小小近40个村落。1910年连接北区和油尖旺区的九广东铁通车途经沙田设立了沙田站。1965年香港政府将沙田规划为新市镇,在1973年公布了沙田新市镇发展计划[12]。发展至今,沙田的人口已由最初的3万增加到65.9万,人口仅次于屯门新市镇[12]。以沙田站为核心形成的沙田市中心是沙田的商业及公共服务中心。

早在1961年,沙田新市镇就已经开始进行规划。受英国新市镇设计思想的影响,沙田市中心最初拟采用巨构的建筑形式,设置一个连续的架空平台将整个沙田市中心连成一个整体。最初这个设计因过于不寻常遭到了反对,但是经过几次方案修改,沙田市中心最终决定采用人车分离的交通模式,利用架空的廊道与建筑裙楼串联,形成连续的架空步行网络,使市民可以从轨道车站通畅地走向其他建筑[12]。

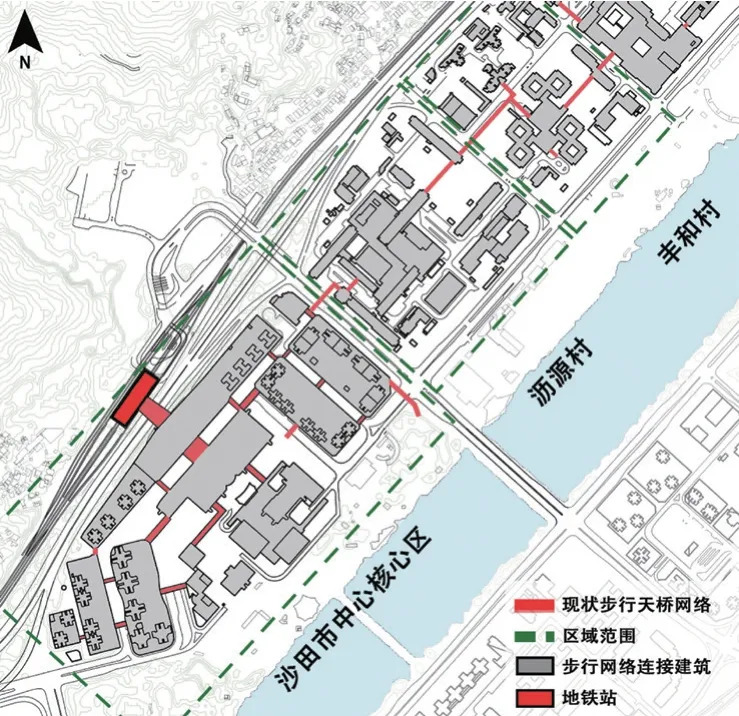

沙田市中心通常是指城门河与大埔公路围合起来的区域。港铁沙田站以南的区域是新市镇主要的商业购物与公共活动中心。与沙田站直接相连的是伟华中心,而后在伟华中心的四面架设连廊,与市中心区域内的其他物业相连。在沙田市中心核心区域内的建筑,除了大体量的公共建筑外,其余私人开发建筑基本是由底层裙楼和高层塔楼组合而成。底层裙楼提供商业购物等功能,并且在三层或四层架设双向的连廊与其他建筑的裙楼相连,利用连廊串联建筑的方式形成了长达近2km的沙田市中心步行网络(图4)。

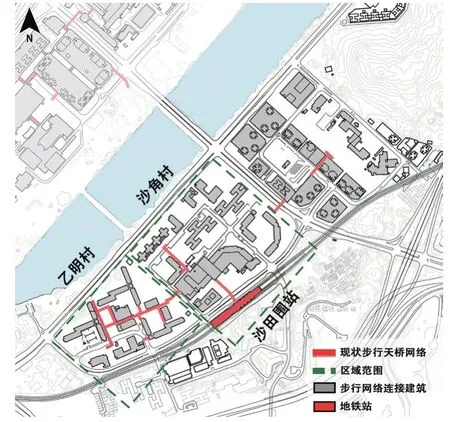

为了确保建筑与步行系统的一体化建设,沙田市中心在建设初期采取单一开发商的物业开发模式。在整个市中心核心区,除了由政府出资建造的公共建筑,如沙田大会堂、沙田公共图书馆、法院大楼等,其余的商业及住宅建设则交由3个大型地产开发商——长江实业、新鸿基地产及华懋集团进行开发。核心区内的建筑于1983年开始陆续建成,共建物业10座,均由步行连廊连接。天桥系统不仅连接了沙田市中心核心区内的建筑,更向西延伸,连接沥源村、丰和村及禾輋村。各村内的楼宇也效仿核心区的建筑结构,在最初规划时设计架空的平台和连廊,使每栋住宅相互连接。最终形成从轨道站点到住宅楼宇全线畅通的立体步行网络(图5)。这种连接的逻辑也从沙田城门河北岸延伸至南岸。与北岸的市中心相似,南岸的村落内也利用架空的天桥系统将各楼宇相连,形成村内相互连结的步行网络,然后再通过天桥使相邻村落的步行网络关联,最终形成整体(图6)。同时沙角邨的步行网络也和沙田围地铁站相连,与沙田南岸形成相似的步行网络结构。

3 荃湾立体步行网络发展过程

4 沙田市中心核心区域步行网络

5 沙田市中心步行网络

6 沙田南岸步行网络

2.3 对比分析

对比荃湾、沙田的立体步行网络,两者在规划设计及系统构建上既体现了立体步行网络设计的共性,同时也展现了受城镇发展历程、建筑及城市设计等方面影响所产生的网络形态差异。

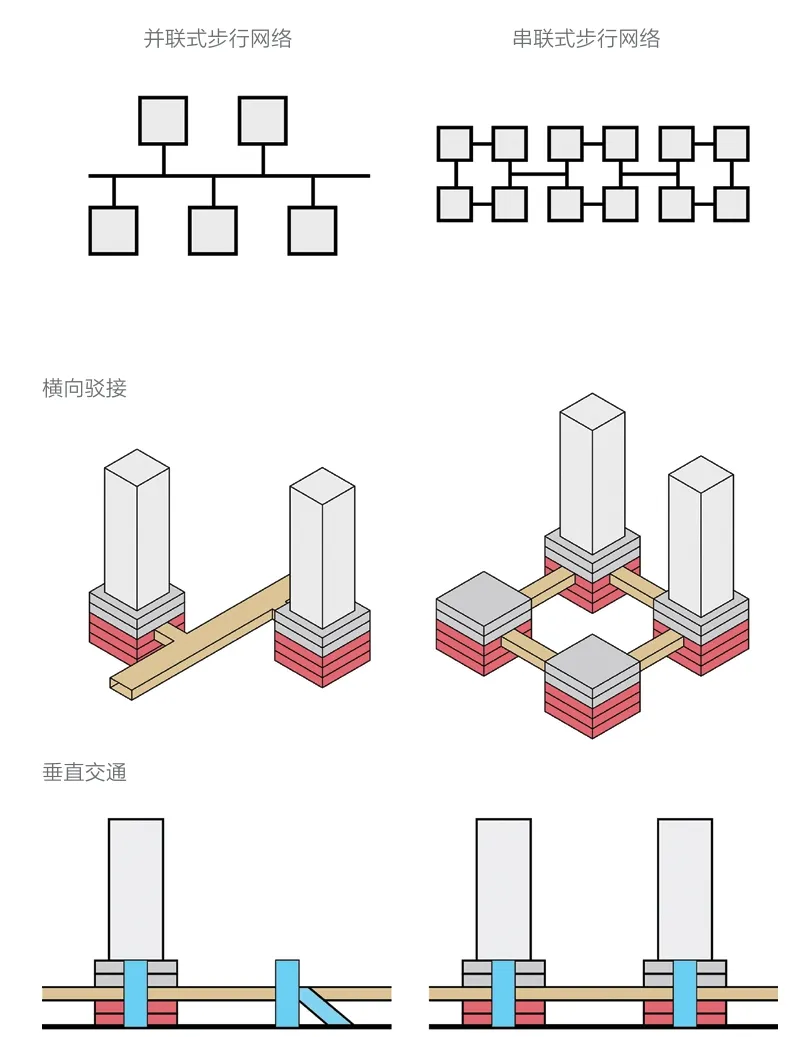

(1)横向驳接

“空间驳接”是一种空间组织方式,也是城市空间整合的重要手段之一[13]。分析案例中步行网络与建筑的驳接方式,最常见的是步行网络廊道直接接入建筑裙楼内部。但在部分地区会因其建筑形式不同而稍有区别,如荃湾站连接其港铁物业绿杨新邨的天桥是接入物业的室外平台花园,而非直接进入室内。步行网络通常为单层架空网络,但是在部分建筑群中也会形成多层重合的步行网络。例如,荃湾东北部荃丰中心、华都中心、荃昌中心及豪辉商业中心部分形成了双层的步行网络,提高了建筑之间的整体连接程度(图7,8)。

对比荃湾与沙田的步行网络驳接逻辑,沙田的步行网络结构较为简单——利用连廊不断串联建筑形成大面积的步行网络(图9),而荃湾则是在街道上层设立沿街道延伸的天桥,再利用天桥分叉连接沿街的建筑,使建筑之间形成并联的关系(图10)。两种驳接方式对比,沙田的连接方式可以减少连廊或天桥的使用,提高行人在建筑内的步行时间,而荃湾所采用的步行天桥与建筑相对脱离,在建设完整步行天桥的同时,需要再建造廊道让天桥与不同的建筑相连,使大多数行人一直行走在步行天桥上。

(2)垂直交通

立体的步行交通网络通过不断与建筑连接,促成了建筑之间的连通[14]。综合案例进行分析,城市中与立体步行网络相连的建筑大多是“裙楼+塔楼”的形式,利用建筑裙楼部分与步行网络连接。除荃湾大会堂、市政大厦等低层公共建筑,由于没有塔楼的部分而直接在建筑中部与天桥相连,其余大多私人物业均利用裙楼部分与步行网络相连。这些裙楼通常承担着交通换乘、社区活动及商业购物的功能,而与天桥相连的通常是商场部分。当人流从天桥进入建筑后,可以直接利用商场的垂直交通——电梯或扶梯到达建筑的其他功能部分或者到达地面,这种利用天桥引导人流进入商场的方式可以间接提高物业的商业价值。

在沙田市中心的步行交通网络中,除了在部分步行交通网络末端提供单独的坡道或者楼梯引导人流到地面,步行网络与地面的竖向联系几乎完全依赖相连建筑中的内部垂直交通系统(图11)。在荃湾的步行网络中,除了利用相连建筑内部的垂直交通系统,在步行网络中还设立了大量楼/电梯方便人群随时进入或离开天桥(图12)。

7 荃湾的多层人行天桥连接方式

8 荃湾的多层人行天桥

9 沙田的步行网络连接方式

10 荃湾的步行网络连接方式

11 沙田的步行天桥

12 荃湾的步行天桥

(3)网络结构

根据横向的连接分析与垂直交通方式的对比,针对荃湾与沙田的步行网络可以归纳出两种新市镇内步行网络发展模式:一种是交通内置于建筑中的串联式步行网络;另一种是交通混合放置的并联式步行网络(图13)。

串联式步行网络较为自由,通过廊道在相邻的建筑之间任意连接,最终发展成一个大型独立的组团。例如沙田,自沙田站开始对周边建筑进行廊道连接,最终串联起沙田市中心核心区域的所有建筑,而后核心区东边的村落(如沥源村)也在村内形成串联的建筑组团,再利用廊道与核心区组团相连,形成社区内及社区之间的串联关系的步行网络,而且步行网络的终端通常都是一个环形路径。

并联式步行网络的发展则更有方向性,步行天桥大多沿街道设立,呈线性发展。从荃湾的步行网络可以看出,步行网络从荃湾站及荃湾西站出发往东西两个方向发展,而最新建成的大河道天桥段则从荃湾站向南延伸衔接至荃湾西站,使荃湾的步行网络成为整体。并联式步行网络相较于串联式步行网络更加独立,不需要依靠建筑作为衔接点,但也因此需要在天桥设置更多的楼/电梯,以满足垂直交通的便利性。

3 新市镇立体步行网络发展特征

3.1 新市镇及轨交站点的建设时序影响步行网络的形态发展

对比立体步行网络的建设时间可以发现,由于沙田的立体步行网络与新市镇的建筑同时规划设计,因此其步行网络与建筑的连接更加紧密,整体结构具有很强的一致性;而荃湾的步行网络是在建镇之后随着荃湾站的建设才开始发展,此时市镇内的城市建设已经成型,因此总体的天桥网络只能沿街道发展,与建筑相对脱离,形成与沙田不同的步行网络形态。

除此之外,无论步行网络是提前一体化规划还是后续加建,其发展都是基于轨道站点进行的。案例内的网络都是在轨道站点落成后,围绕轨道站点向外发展。由此可见,为轨道站点解决大量人流疏散是建设立体步行网络的一大原因,但同时轨道站点不断输出的稳定人流也为立体步行网络的有效性提供了保障。

3.2 立体步行网络发展改变城市功能结构

根据前文分析,立体的步行网络将行人带离地面,在架空的城市空间中形成由人行天桥、空中平台、建筑组成的新街道模式。这种架空的步行网络不仅将行人与地面交通分隔,也完全改变了城市形态、步行可达性及城市的活动结构[13],加速了地面街道公共空间的室内化发展[14]。例如,将建筑或者屋顶平台作为步行网络的中转,建筑内部的中庭及屋顶平台的花园就担负起城市广场、休憩空间等公共场所职能。这种公共空间室内化的趋势,不仅改变了新市镇内公共空间的分布,也影响了人们的交往和活动方式。更多的市民会选择停留在室内进行活动,而政府也有计划地在建筑内部设立公共空间,如荃湾的愉景新城裙楼部分(图14),在规划文件中规定:一层及二层中庭范围为向公众开放的通行及活动空间。同时,立体步行网络的设立使行人在使用时被强制引导进建筑内,变相提高了建筑内部的人流量。

13 步行网络结构

14 愉景新城一层广场中庭

3.3 不同形态发展下的步行网络环境及通行特点

通过对新市镇的步行网络进行分析,归纳出两种立体步行网络的发展模式——串联式步行网络和并联式步行网络。不同的发展模式在所营造的步行环境及行人通行效率上的表现也有所差异。串联的步行网络连接建筑的连廊较短,通常是全封闭、带空调的连廊,因此行人在穿行的过程中所处的环境更为舒适。而并联式的步行网络,由于人行天桥独立于建筑之外,且其多为有盖但两侧开敞的形式,因此环境舒适性较串联式差,且容易受天气影响。例如,荃湾新市镇中连接南北方向的大河道人行天桥就是一段长达570m的开放式的天桥。

但就通行效率而言,由于串联式步行网络通常以建筑为衔接点,因此行人在通行过程中,无法避免地需要经常穿越建筑内部。由前文可知,连接人行天桥的建筑裙楼多为购物商场,而购物商场的复杂流线可能会增加行人的步行时间[15],因此降低了通行效率。反之,在并联式的步行网络中,其相对独立且平行于街道的人行天桥直接引导行人通往目的地,在穿行中更为高效。

再从商业价值角度分析,由于串联式网络更能吸引人流进入建筑内部,提高建筑的商业价值。因此,私人开发商在规划设计时更倾向于选择串联的模式。例如,在荃湾西站的在建部分,港铁公司就是采用串联的模式将轨道站点与其物业进行相连,旨在利用步行网络提高其物业的人气与商业价值。

4 结语

本文主要关注香港新市镇内立体步行网络发展情况,通过分析荃湾、沙田新市镇的步行网络组成结构、形态特征及其与周边建筑的关系,尝试对立体步行网络进行系统分类,并总结出两种基于不同开发方式和发展逻辑的步行网络体系——串联式步行网络和并联式步行网络。一般来说,架空的步行网络会对行人的步行可达性造成阻碍,这也是许多城市中步行天桥利用率低下的主要原因之一。但是从新市镇的案例分析得知,在站城一体化的发展下,新市镇中的步行网络与轨道站点紧密结合,提高了实用性和通行效率,而轨道站点也为立体步行系统提供了稳定的人流量。在当前追求精细化设计的存量规划时代,高密度城市发展下的立体步行网络有助于提高城市运转和步行效率。香港新市镇中不同类型的步行网络形式,也为其他城市建设立体步行网络提供了发展的基本思路,然而,在实际的规划和设计中,还需要结合相应的步行绩效评估系统,因地制宜地对立体步行网络建设进行规划发展。