东京丸之内的再开发与地上地下步行网络的形成

2020-10-23东條隆郎

东條隆郎

株式会社三菱地所设计

孔倩/译

1 丸之内地区历史概述

德川家族统治的江户时代于1868年宣告结束,随后进入明治时代,日本首都也从“江户”更名为“东京”,并开始了以欧洲(西方)为范本的城市营造,于1872年开通了新桥和横滨之间的铁路。在江户时代,丸之内地区位于大名宅邸林立的江户城周边(图1)。明治时代之初,江户城成为皇居,毗邻皇居的丸之内地区成为明治新政府放置政府办公设施、陆军设施及训练场的区域(图2)。整个丸之内的开发历史可以分为三期(图3)。

1.1 一期开发

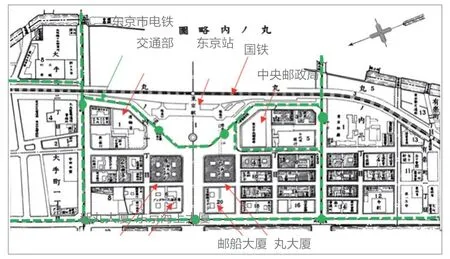

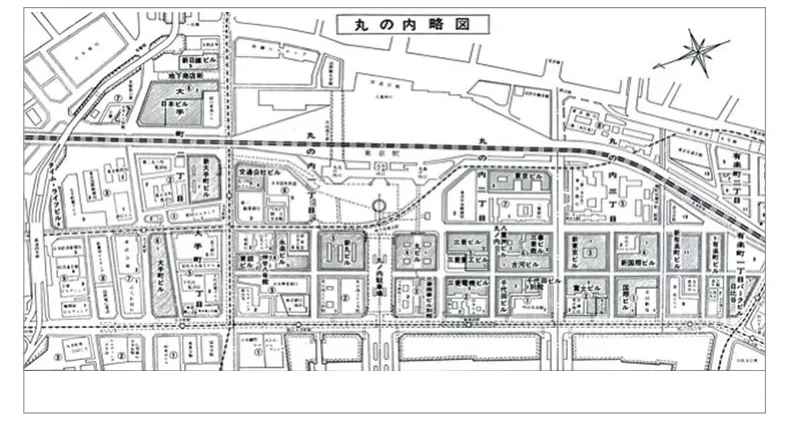

一期开发始于1890年,丸之内地区的土地被政府转让给三菱地所,并制定了建设近代办公区的开发计划,创建了丸之内设计中心(三菱地所的前身),并作为开发主体建造了以3层砖砌西式建筑为主的丸之内办公区。自那时起,沿区域两条主要道路——马场前大道和丸之内仲街,依次进行了建筑的持续性建设,同时通过建筑物15m屋檐高度和红砖外墙这两种建筑元素,统一整个丸之内区域的城市景观(图4)。1914年,东京站竣工之后,站前区域的东京海洋大厦、丸大厦、邮船大楼、中央邮局、交通部和银行协会等大型建筑也相继建成(图5,6)。

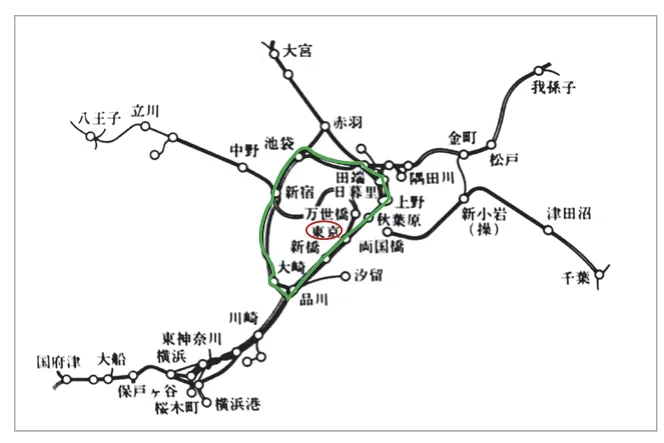

这一时期丸之内片区的主要交通方式是日本国铁(城际铁路)和东京市电铁(市域地面铁路),直至1925年,历时25年的东京地铁环状线山手线竣工(图7)。东京市电铁约每300m设置一处停车站点,是当时丸之内区域住民出行的主要交通工具,后东京市电铁线路运输功能逐渐被地铁所取代。

丸之内地区标志性建筑物丸大厦于1923年竣工,是当时最先进的项目。该项目地下一层为餐厅,一至二层为商业设施(如餐饮、商品销售),三层及以上是办公室,顶层(九层)则引入高级餐厅。建筑高31m,总建筑面积约62 000m2,一楼的特色商业设施十字拱廊在当时成为东京的热门景点,吸引了大量参观者。直到现在,该项目仍可与现代城市发展中的许多复合建筑开发项目的综合设施相媲美(图8,9)。

1 丸之内(1600 年初)

2 丸之内(1865 年)

3 丸之内开发历史

4 马场前大道(1909 年),右侧建筑为三菱一号馆

5 东京站(1914 年)

6 丸之内(1914 年)

7 东京近郊国铁路线图(1926 年)

8 丸大厦(1923 年)

9 丸大厦一层平面图

10 丸之内(1951 年)

11 丸之内(1974 年)

1937年,连接东京站和丸大厦的地下通道建成,随着丸大厦的访客逐渐增多,逐渐成为丸之内地区的人群流动据点,也就是丸之内“地下步行网络”的原型。1952年新丸之内大厦竣工,东京站至有乐町之间区域的街道体系也初具雏形,这种独特的地区性“地下和地面步行网络”从此开始了持续开发(图10)。

1.2 二期开发

20世纪60年代,日本经济迈入快速增长期,办公需求量增加,汽车流量也随之急剧增加。为了适应这种情况,丸之内区域正式启动了再开发计划。三菱地所在这次再开发中制定了描绘地区未来形象的“丸之内综合改造计划”。该计划内容包括对始于1890年的3层砖造办公区进行办公空间总量提升,以丸大厦的占地规模为基础进行街道规模的大型化(约10 000m2)设计,丸之内仲街拓宽21m,建筑高度统一至31m,旨在打造整齐有序的街道形象。二期开发计划历经10年,于1973年完成(图11)。

丸之内地区大多数建筑的功能为办公和辅助办公的餐饮、商业功能,丸之内地区也由此成为标志性商务办公区和日本经济中心。与此同时,随着当时空气污染状况蔓延,为了防止污染,丸之内片区从建筑单体供暖转向区域供暖网络。1974年,“石油危机”爆发。日本急剧通货膨胀,经济低迷,但经济扩张仍持续至20世纪80年代末,进入“泡沫时期”。另一方面,在这一时期(1970—1990年),随着企业全球化的发展,大量日本和海外企业涌入东京。1991年,日本经济泡沫破裂,大量金融机构破产,日本进入长期通货紧缩状态。

自20世纪60年代起,丸之内区域的主要交通方式开始了从东京市电铁(地面铁路)向地下铁的迭代,与丸之内地区紧密相关的丸之内线(新宿—东京—池袋)于1959年完成,之后20年间,东西线、日比谷线、千代田线、都营三田线、有乐町线和半藏门线相继建成。此外,日本国家铁路公司于1964年开通了东海道新干线,以配合东京奥运会。东北新干线和上越新干线(1991年)、长野新干线(1997年)陆续进驻东京站,总武线及横须贺线(1980年)、京叶线(1990年)的地下车站也相继完成,东京站的地下化得到了逐步推进(图12)。除改善交通网络外,丸之内还构建了连接各个车站的步行通道,形成高度便利的“交通和地下步行网络”,在这一时期,东京站的日运客量约为100万人次。

12 丸之内轨道交通路线图

13 现今的丸之内地区范围

1.3 三期开发

20世纪80年代后,丸之内渐渐面临办公空间不足以及企业和社会急速信息化(Computerization)的境况。进入20世纪90年代,丸之内片区内一半以上是建成30年以上的办公楼,建筑物更新不及时,如何更新老化和陈旧的设施继而改善丸之内工作者的办公环境,也就成为该地区的一大挑战。一方面,在这个时期,丸之内片区所在的千代田区和中央区开始向港区和临海副都心进行功能扩张;与JR新桥站和JR品川站直接相连的极具便利性、最新设施与功能兼备的大型“TOD城市开发”也在汐留JR货运站旧区(31ha)和品川站东口地区(16ha)持续进行,并开始出现企业和租户从丸之内向其他区域迁移的现象。另一方面,从1990—2000年,亚洲主要城市上海、香港、新加坡等“国际化大都市”迅速成长,与这些城市相比,东京作为"国际城市"的综合评价下降,这也对丸之内产生了巨大影响。

此外,1987年联合国设立的世界环境与发展委员会提出了“可持续发展”理念,并于1988年举行了第一次IPPC会议,对于地球环境问题的关注逐渐加强。同年,土地所有者在千代田区政府的支持下成立了“大手町、丸之内、有乐町地区再开发促进委员会”,以重建丸之内地区。

针对地区再开发,委员会没有提出空间重建愿景,而是在了解该区的“日本经济中心”特点的基础上,构建整个丸之内地区的未来形象,如城市功能、环境、景观和网络,并分享在开发过程中确定的相关准则,这些准则是为应对社会的变化而做出的调整。为打造丸之内的未来形象,政府与地方在平等地位的前提下相互合作和协调,就PPP基本理念达成共识。这种PPP的基本理念是丸之内区域开发的最大特征。2000年发布的《大手町、丸之内和有乐町开发导则》就是根据委员会相关讨论成果集结而成。1995年1月,阪神淡路大地震发生,死亡人数众多,高速公路和大量建筑物严重受损。以这场灾难为转折点,日本全国各地开始思考针对建筑物抗震和灾害应对的相关举措,如办公楼的抗震性和地区内企业业务持续、稳定的“安全与保障”,成为丸之内片区开发中的一个主要课题。

在多种背景下,第三阶段的再开发工作于1996年开始。三期再开发完成至今,丸之内地区面积达到120ha,聚集了约4 500家单位(图13),其中107家为上市公司总部,日本的银行和证券等主要金融机构、商业公司、信息产业(报纸和电信)和制造业等公司也在此设立总部,地区经济总量约为122万亿日元,占日本经济总量的8.85%。就业人数约28万人,该地区车站(地铁和JR)使用者达到117万,丸之内成为推动日本经济的重要地区之一。除此之外,现在的丸之内地区每天都有多种多样的活动在进行。

2 《大手町、丸之内和有乐町开发导则》的概要及步行网络

2.1 八个目标

(1)引领时代的商务区

通过银行、券商等高水平金融功能和相关配套服务功能,如商业公司、信息通信类国际中心功能的集聚,以此强化“大丸有地区”(大手町、丸之内、有乐町)作为国际商务中心的机能。此外,还将以商务中心机能强化为目标,持续推进人才培育、就业支持及办公环境改善的相关工作。

(2)聚集人群的繁荣区

导则的目标是充分活用丸之内区域高度便利的交通、优越的景观及历史资源,以此为基础,积极引进酒店、商业和餐饮等多种城市功能。强化文化功能,如举办国内外会议、研讨会、戏剧、音乐会、展览,以及创造具有公共性的室内外交流空间,将东京打造为具有多样化城市活动培育能力的国际大都市。

(3)顺应情报社会的信息交流与传播区

建立可以支持丸之内区域全天24h信息交互的先进的信息基础设施,改善和充实会议设施、大堂空间、咖啡馆和餐厅等交流空间,以支持该地区活动人群之间的交流和沟通。

(4)风格与活力相匹配的片区

江户时代以来持续不断的街区规划、皇居景观、独具特色的街道风貌都是丸之内区域宝贵的城市资源,这些极具历史意义的城市景观可以成为促进人们交流和挖掘区域活力的公共空间,通过这种区域营造方式强化“丸之内”之感,实现区域风格与活力的调和,打造和谐的丸之内片区。

(5)方便舒适的步行化片区

构筑安全便利的地上地下步行网络,将每天约有120万人次利用的丸之内区域站点(JR山手线、地铁)和建筑内外部公共空间连接在一起。实行老年人和残障人士都可以轻松使用的通用设计、国际化的多语言标志和指示系统,打造适合所有人的方便舒适的步行化片区。

14 2014 年丸之内整治方针图

15 丸之内大厦面向仲街的“中间领域”

(6)兼顾环境的环保片区

优化全区能源供需,减少二氧化碳排放,扩大可再生能源的引进,在建筑生命周期中推进能源、资源节约。同时将丸之内的环境同皇居及邻接公园在内的丰富的绿色资源、护城河、与日本桥川为主的滨水资源作为整体考虑,创造与自然共生的城市环境。

(7)安全安心的片区

丸之内区域作为日本经济的中枢,需要建立完善的基础设施和管理体系,以保证在地震、台风等特殊灾难情况下的持续运营。除了提高电力、燃气、供水、污水处理、通信等生命线的抗震和多路复用,提高建筑物的抗震和防灾能力外,还要推进灾害期间防灾信息的收集、食物与用水的储存,为受困人员提供信息,提高区域防灾意识,建设安全安心的片区。

(8)当地居民、政府与外来人员共同成长的片区

推进区域规划计划立项、公共空间改善、建筑物的更新、维护管理、活动开展等文化活动的官民协作(当地居民、政府与外来人员)。与地区内其他组织(如区域管理组织)及丸之内周边的神田地区、日本桥地区、八重洲地区、银座地区、日比谷地区的区域开发相关组织进行职能合作与信息交流。

2.2 开发理念

(1)有特色的街区营造——设置清晰的分区、轴线和节点

在丸之内区域,每种特征化功能的设置和空间形成都是“街区整治方针”的体现,并非为了单一的目标,而是针对每个“特征地点”所需,进行空间角色的规定,旨在实现整体化的功能布局和空间构成。每个特征地点的规划和开发由三菱地所在《大手町、丸之内和有乐町区域开发导则》的基础上进行一体化推进,从而提高地区整体价值。

基于该项整治方针,三菱地所于1999年开始对位于丸之内的丸之内大厦进行开发(2002年竣工),作为整个丸之内区域开发的先导项目。丸之内大厦的开发理念是,以多样化功能的集聚、步行网络为核心、开放且易于使用的空间、东京站前的区位优势为样本,实现丸之内区域标志性景观与风格的再构筑、区域防灾根据地等愿景的具象化,并以此形成未来整体形象。

通过商务、商业、餐饮、文化交流等多样化功能的集聚、提供国内外商务信息的交流以及为不同人打造交流与休闲平台的方式,实现丸之内大厦项目对街区所有人开放这一愿景。于2007年同时竣工的丸大厦和新丸之内大厦也是基于同样的愿景,以成为“丸之内中枢”为核心进行打造。贯穿丸之内区域南北且作为丸之内繁华“轴线”的“丸之内仲街轴”的开发与街道周边新街区开发项目联动,并逐步进行。除此以外,通过对三菱地所持有的面向仲街的店铺和餐厅进行二次修整,在仲街表面铺设斑岩材质铺装,以及栽种行道树等手段,使仲街成为繁华与休闲兼备的亲切的城市空间。

该区域的再开发并非一次性完成,而是逐步进行。再开发过程中,《大手町、丸之内和有乐町区域开发导则》随着社会和时间的变化不断演变(图14),在PPP的实际操作中涉及的内容在“大手町、丸之内和有乐町区域再开发协议会”中进行了讨论,迄今已进行了五次修订。换句话说,丸之内想要打造的“未来形象”不是一成不变的,而是一个不断发展的概念,这种开发方式是丸之内区域营造的最大特征。

(2)城市功能的考虑——进一步发挥经济中心,引入多样化的城市功能,扩大信息交流功能

在二期再开发过程中,丸之内片区的经济中枢性被放在首位,以商务功能为重点进行开发,作为硬件设施的建筑物建设也以此为中心展开。然而,这种开发方式提升区域价值的能力有限,只有聚集多样化的企业和多元化人才,增加交流机会,打造交互式环境,同时打造包含上述环境的具有吸引力的城市空间,才能培育和创造出全新的区域价值。

二期再开发不仅专注于相关商务服务功能,也试图引入拥有“聚集、互动、休憩”等魅力的多元化城市功能和城市空间,如文化设施、餐饮和零售等商业设施以及酒店和服务式公寓等居住设施。这些重点功能都在“分区、轴线和节点”式的街区整治方针中列出,并在各个区域中得到实践。

首先,街区、城市空间是开展活动的场所。众所周知,这是街区和城市魅力的源泉。人们在街区、城市中结识朋友,交换信息,做生意,度过闲暇时光,充分享受生活。也正是由于二期的再开发过于关注商务功能,导致街区的吸引力和活力随着城市的老化和过时而下降。此外,在这个时期,城市的空间结构是以“汽车社会”为前提的,对人们来说,这种空间并不能被称为富有魅力的都市空间。通过反思上述情况,重塑原有街区、城市的魅力和活力成为第三阶段再开发的目标,即通过引入多元化城市功能,创造一个包括营造交互式环境在内的富有魅力的城市空间。

16 丸之内地下步行网络(2000 年)

17 丸之内地下步行网络开发主体(2000 年)

18 丸之内地面步行系统与车站、酒店、剧院

19 丸之内的多样化公共空间与地下步行系统

作为三菱地所第一个开发项目的丸之内大厦,有一处面向仲街的大型中庭空间(图15),这个空间通过举办多种多样的活动和引导人与人之间的交流,激发了空间的繁荣活力,使之成为富有魅力的城市空间。对于三菱地所新开发街区中的既有建筑,通过在面向仲街的公有空间和私有空间之间设置“中间领域”,融合咖啡和活动等多样化功能、艺术及绿色环境,沿街布置街道家具(如座椅),来完善步行空间,赋予沿路空间繁华、休闲、安逸的感受。

2.3 步行网络——城市基础设施建设

丸之内三期再开发最重要的城市规划要素是地面和地下步行者网络。在前文开发理念的描述中,拥有支持人们聚集和互动的多元化城市功能、同时能够激发城市魅力和活力的大型基础设施,就是丸之内的地面和地下步行者网络。

丸之内的第一处地下步行空间于1937年完成,是连接东京站南出口和丸大厦地下一层的通道。丸大厦是一座在地下一层至地上二层设置大型商业设施的办公楼,也是丸之内的标志性建筑。随着地下通道的建成,丸大厦与东京站相连,越来越多的人来此参观,丸大厦也成为东京的著名观光点。

在二期开发中,随着JR东京站的地下车站于1990年竣工,JR、地铁共计13个车站和28条线路已经建成。地下步行通道作为连接JR地下车站和地铁站的地下步行网络,为该地区提供了便利的步行交通基础设施。此外,通过连接地下步行通道和部分邻接建筑物,丸之内片区的便利程度进一步提高,该地区作为商务中心的功能也得到了强化(图16)。然而,虽然地下人行网络作为步行通道的便利性很高,但尚未达到促进人们之间的交流和活动的效果。

三期再开发中的地下步行网络开发始于新丸之内大厦的建设,并依次扩展至东京站前广场、大手町地区及有乐町地区。步行网络再开发的主体是东京都政府、千代田区政府、JR、地铁公司和私人土地所有者。这套系统除作为步行道路的功能外,还与地面步行网络相结合,在系统与邻近街区内置入公共空间、酒店、会议厅、餐厅和商业设施,打造公共和居民活动根据地(图17)。在这里,人们利用聚会、互动和休憩的空间,积极开展信息传播和信息交流,激发餐饮及购物等城市活动(图18)。

在位于东京站周围的丸之内区域,三菱地所开发的丸之内大厦、OASO及日本邮政开发的JP塔都设置了公共的前厅或中庭空间(图19)。东京站前的广场与步行网络共同将地上地下连接起来,同时利用TOD的特点丰富区域内人们的活动。正是这些中庭和开放空间使得各种各样的活动得以进行,创造出舒适的交流空间。

此外,贯通丸之内地区和有乐町地区的南北向道路——丸之内仲街(图20),人们可以在仲街享受行道树的绿荫和四季的花朵,在美丽的阿根廷石材街道上放松,在两边的商店购物和散步。每个季节进行的艺术家表演、集会都给这条街增添了色彩。丸之内仲街的外部公共空间与拥有内部公共空间的丸大厦中庭、明治生命的中庭、三菱一号馆博物馆的庭院进行空间上的连接,激发了多种多样的公共行为。这样的丸之内仲街是一处如同城市绿洲的“公共街道”。

这种以人为本的高质量空间设计,对于促成信息传播和信息交流、餐饮和购物等聚集、互动和休憩活动至关重要。而创造这种可以用“生机”“亲切”和“舒适”之类的词语来形容的充满魅力和自然的城市空间,是城市设计始终追求的目标。

20 丸之内仲街实景

21 横滨港未来21 区步行网络

22 横滨港未来21 区周边公共设施

23 横滨港未来21 区步行网络实景

24 可持续发展目标(SDGs17)

3 结论与展望

(1)对东京丸之内地区再开发的总结

三菱地所从政府手中接手丸之内区域,以打造3层高的西式办公区为起点,自1890年起进行了三个阶段的开发,持续了130年。在后期的100年间,人们在城市中的活动随着时代发展而不断变化,以东京站为中心的交通基础设施得到了发展,丸之内区域利用区位的便利和TOD的优势,通过聚集金融、贸易公司、电信、情报通信、制造业等日本先端企业和经济团体,吸引更多人,进而产生信息集聚效果,丸之内区域也随经济活动的发展成为引领日本经济的中心地区之一。

20世纪60年代,日本经济进入高速增长时期,汽车出行随着办公需求的增加而增加,许多地铁线路被引入丸之内地区。随着社会形势的发展,丸之内利用其作为TOD的便利性,进一步扩大建筑开发面积,进行持续性大型开发。然而在100年后的20世纪末,由于日本经济泡沫破裂造成经济衰退,丸之内区域的活力急剧下降。造成这种情况的原因可能是因为未能跟上社会的变化,如丸之内对办公区进行适应经济发展的特殊化街区开发和建筑物功能更新的延迟及老化。换言之,如果丸之内区域只拥有便利性、区位优势和商务办公功能,其区域吸引力就会减弱,企业和租户也会逐渐迁往其他地区。

因此,第三阶段的再开发目标是重塑原有城市和街区的吸引力和活力。为此,丸之内进一步增强区域商务功能,引入多元化功能,创造繁荣和聚集、交流、休闲的多样化形象,这种再开发方法对提高城市的吸引力和价值至关重要。前文论述的地面和地下步行者网络的公共性已成为丸之内区域提高吸引力和价值的最重要的城市设计元素之一。通过这些再开发手法,工作者和游客都能在丸之内感受到它的生机、亲切和舒适,这些共同构成了丸之内感受魅力和充满自然的城市空间。

城市和街区是“生命体”,随时间的变化而变化。创造城市空间价值,建立价值维持机制,设立积累城市价值的机制,是丸之内未来面临的主要挑战。

(2)对中国以公共交通引导城市开发的启示

对于中国来讲,在以铁路和轨道交通站点开发为中心的城市开发中,地面和地下步行者网络承担着城市街区中人们活动空间框架的职能,“提高街区的魅力与价值”也因此成为城市设计中最为重要的一个元素。与丸之内片区这种既有街区的再开发项目不同,日本横滨港未来21区是在全新用地上进行开发的成功案例。从最初的开发构想至今已经过了40年,港未来的城市与街区一直在持续发展,其核心开发理念为复合城市(Complex City)、多样化功能的复合与都市核心居住、城市中的开放空间,如在海边的街区、个性化城市景观的营造。作为支持这些概念的“骨干”,港未来实施了将公共设施及民间用地联系在一起的公共步行网络计划,即利用该地区的主要车站,为将该地区作为活动据点的人们和访客提供各种活动,并对相关活动的诱发提供支持(图21~23)。

这种地面和地下的步行者网络具有如下特点:1)明快的氛围;2)舒适的空间;3)安全安心;4)与人们可以交流互动的公共空间相结合;5)行人可以在视线高度进行感知的空间;6)空间的大小适中;7)可以感知区域的历史及气候等场所要素;8)高品质的空间,注重空间的精细化设计;9)注重步行系统与相邻设施之间的亲和性。

这种以人为中心展开的策略以及对精细化设计的重视对地下开发计划非常重要,不拘泥于开发规模大小,而是创造可以感受到“生机”“友好”和“舒适”的“感受魅力和充满自然的城市空间”。此外,与步行网络相连接的诸如广场和建筑物中的中庭空间之类的公共空间被有机地结合在一起,组成了多元化的空间;或者沿着步行网络进行平面或立体的多样化功能构成,这样的二维或三维结构更容易激发各种活动,从而塑造更有魅力的空间。人们认识到步行网络带来的价值并因此聚集,吸引新人并不断创造新的活动,继而实现机制提升、价值层次积累的良性循环。

(3)未来趋势

基于2015年联合国制定的要在2030年实现的“可持续发展目标(SDGs17)”(图24),各国达成了一系列共识。现在的开发计划聚焦于以绿色建筑为代表的开发对全球环境的影响,对于未来的街区及城市开发来讲,不应仅仅关注地球环境,还需关注如何为人类创造更好的环境,这种为可持续发展目标做出的努力也将成为未来衡量街区及城市开发价值的重要指标。

图片来源

所有图片均由株式会社三菱地所设计提供。