轨交站域空中步行系统及其带动的城市发展研究

2020-10-23吴景炜庄宇陈杰

吴景炜 庄宇 陈杰

1 上海同济城市规划设计研究院有限公司

2 同济大学建筑与城市规划学院

3 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

1 研究背景

目前国内城市已进入快速城市化阶段,城市中心区所显现的地面交通拥堵、步行环境恶化、职住不平衡等现象愈加严峻,成为制约城市经济发展的瓶颈之一。为此,许多大城市大力推进以地铁和轻轨为代表的城市轨道交通建设,适时调整城市空间布局,以应对机动化交通带来的环境和社会问题。

城市人口、交通和功能在轨交站域高度集聚,一方面带动城市再开发,另一方面也改变人的流动方式和生活方式,使既有基于车行交通的步行系统面临着新形势下的适应性问题[1]。过往以车行交通为主的交通组织模式追求汽车出行效率,容易形成“大马路”“大街坊”的城市空间结构,步行生活和步行环境毫不例外地让位于车行交通[2]。以轨道交通为主的模式倡导“轨交+步行”的出行方式,这使得原有地面步行系统渐渐难以支撑其所带来的庞大步行需求。另外,特殊的建成环境和多元的步行需求促使步行道向空中和地下拓展,进而成为转变城市空间尺度的根本动力[3]。

目前,“轨交站点+空中步行系统”的交通组织模式广泛应用于上海陆家嘴、广州珠江新城和深圳福田中心等我国大城市中心区。国内外学者对上述建成案例的探讨主要集中于以下几点:1)对当前空中步道零散、片段化建设现状的反思[4-5];2)对空中步行系统使用满意度的评价[6-7];3)对系统空间形态及所连接城市功能要素的讨论[8]。总体而言,轨交站域的空中步行系统在步行连续性、可达性、可辨识性及舒适性等方面有待提升,对城市发展的带动有限。经历近30年的发展,东京、横滨、香港等高密度城市轨交站与周围城市空间协同发展的模式日趋成熟与稳定,复杂的步行系统重新组织包括交通、休闲游憩在内的城市空间和功能,将其与商业、办公、住宅等功能进行紧凑、综合的开发。

轨交站域内是否需要规划多层面步行系统,如何通过步行系统的组织保证步行效率和品质、带动区域发展,是我国现阶段和未来城市中心区建设亟待解决的问题。

2 轨交站域空中步行系统的国内外实践

2.1 深圳福田中心区空中步行系统的实践

2.1.1 背景概述

福田中心区坐落于深圳市,占地面积4.13km2,是深圳的主要商务区。中心区由滨河大道、红莲路、彩田路及新洲路四条城市干道围合而成,以深南大道为界,分为南北两个片区。北片区共设4座地铁站,核心车站为两线换乘的地铁市民中心站;南片区设有3座地铁站,两线换乘的会展中心站是南片区核心枢纽站。此外,福田火车站地下站厅与地铁福田站站厅相驳接,通过新洲路地下步道与福华路地下商业街、地铁购物广场站和会展中心站呈“L”形连接。

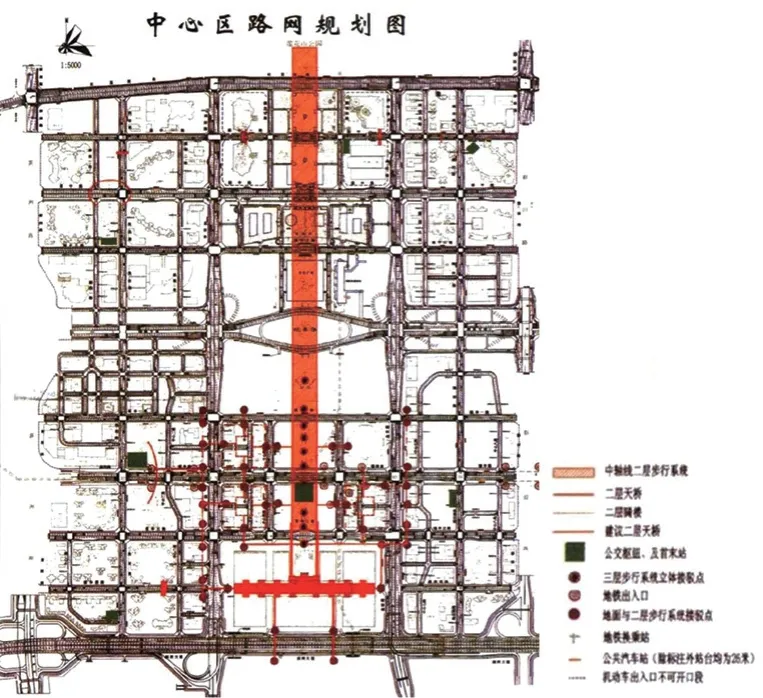

1 深圳福田中心区交通规划研究专项研究(2002)

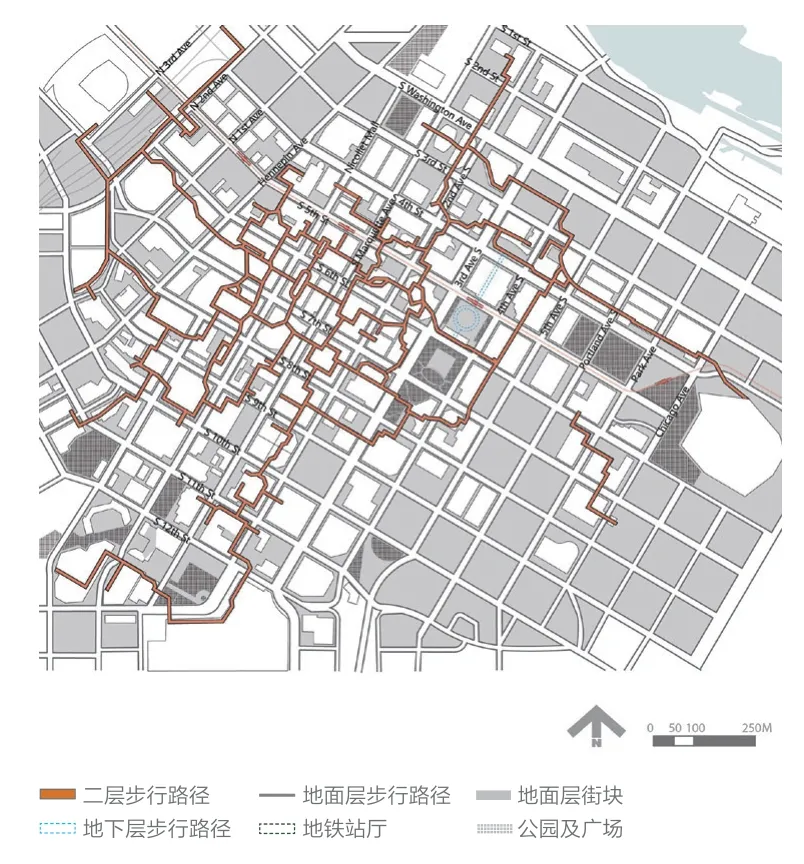

2 深圳福田中心区空中步行系统平面

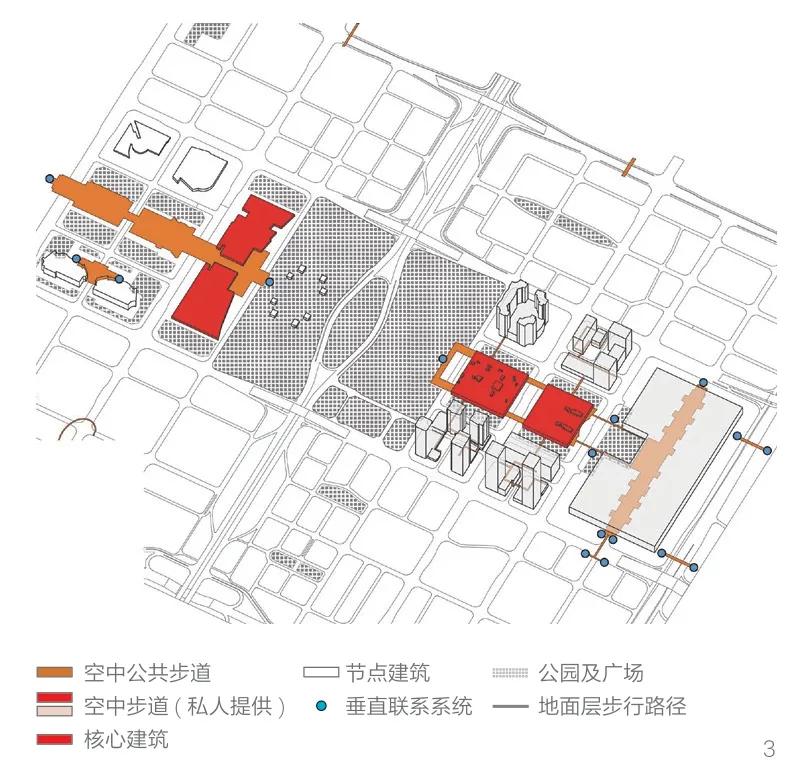

3 深圳福田中心区空中步行系统形态构成及要素

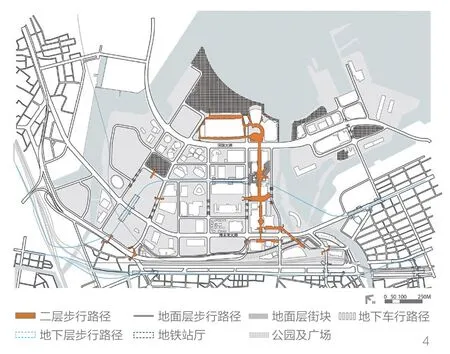

4 横滨港未来21 区空中步行系统平面

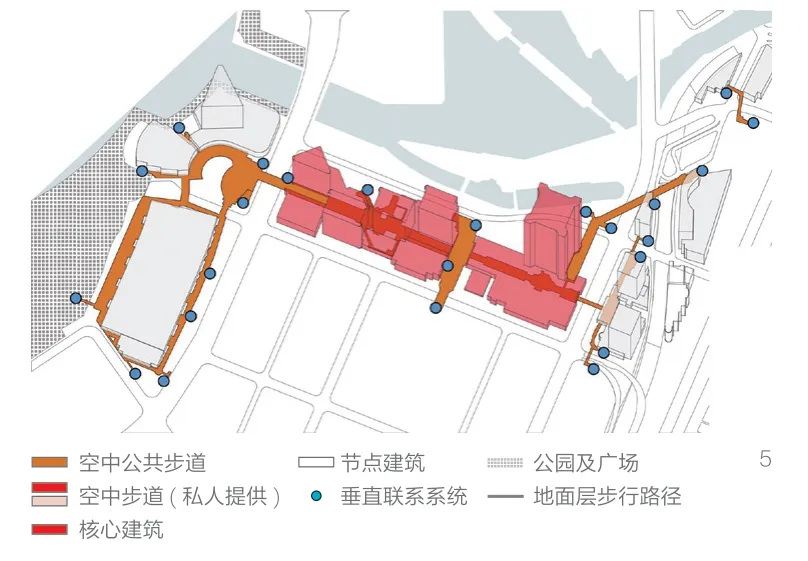

5 横滨港未来21 区空中步行系统形态构成及要素

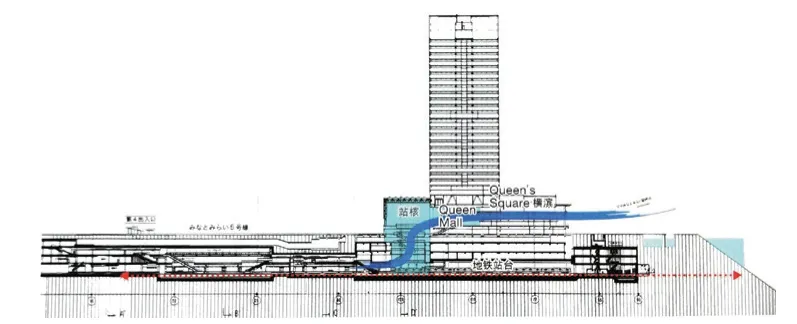

6 横滨港未来站“车站核”示意图

福田中心区的规划研究、方案及深化耗时16年,1992年完成的《深圳市中心区详细规划及市中心区交通规划》首次规划福田中心区空中步行系统。经过1997—2002年3次较大的空中步行系统规划调整,政府于2002年对往年的交通规划研究进行了汇总,其中空中步行系统可归纳为“一轴一片”的布局模式(图1)。对比2002年的规划图可以发现,现阶段已建成的空中步行系统不足原定规模的一半[9]。一方面,中轴二层屋顶平台中断于市民广场,中心区南北公共平台步行连续性受到影响;另一方面,南中轴地块(现深圳中心城与皇庭广场)左右两侧的空中步行系统只片段式存在于三个商业地块及会展中心地块。

2.1.2 系统形态构成及要素

北区的步行网络以地铁市民中心站为核心展开,空中步行平台沿市民中心主轴一直延伸至莲花山公园和少年宫地铁站,步行主轴两侧分布大型公共建筑(深圳音乐厅、深圳图书馆、深圳市少年宫、深圳当代艺术馆)、商业设施(中轴首层及地下一层)和绿地公园,南北长约900m,公交站多布置于干道两侧。南区的步行空间以深圳中心城和皇庭广场二层屋顶花园为核心,地铁会展中心站站厅与中心城地下二层商场相连,通过内部垂直交通直达二层屋顶平台。平台北侧通过自然缓坡与中心花园衔接,东西及南侧通过空中步廊串联四个商务地块和会展中心二层平台(图2)。

福田中心区南北两侧空中步行系统呈现点式分散布局的形态,其中北区空中平台整合文化、行政办公及一层商业设施,南区商场屋顶平台向四周连接商务楼宇、会展设施和城市公园(图3)。以竖向维度来看,空中步行基面不完整,地面仍是人员步行的主要基面。

2.1.3 使用现状及其对城市的影响

北区空中平台为露天广场,宽约90m;南区空中平台为屋顶花园,宽约160m;室外空中连廊为开敞式,夏日及阴雨气候时步行体验较差。主要路径节点均无标识系统,使用者容易迷失方向。南区空中平台与商务办公建筑之间的空中步廊“连而不通”,且缺少直接通向地面的垂直出入口,通勤效率较差。由于屋顶平台与周围建筑的“连而不通”,使空中步行系统不连续,空中屋顶花园和绿化公园使用率较低,平台沦为一层购物者的休憩场所,未对该区商业和社会价值的提升产生帮助。

2.2 横滨港未来21区空中步行系统的实践

2.2.1 背景概述

港未来21区位于横滨新都心中央地区,是特定都市再生紧急整备地域。地铁港未来站和城轨JR樱木町站为枢纽站,两者通过空中步道联系,辐射商务区、国际区、商业区、滨水区等规划片区。城市街区平均长度为170m,街坊尺度适中,步行连续性较好。空中步行系统规划依托于“21世纪港未来中心区城市规划方案(1989)”所确定的皇后发展轴(Queen's Axis),以轨交站点为重要节点,2000年左右整体完工。

2.2.2 系统形态构成及要素

横滨港未来21空中步行系统呈现轴线式空间形态,步行系统形态清晰,总长约2.2km,将JR樱木町站、会展中心、皇后广场(Queen's Mall)、地标广场(Landmark Power)、县民共济大厦、樱木町站、横滨银行大厦、日石横滨大厦串联,整合商业服务、交通设施、文化会展等城市功能,系统两端为会展中心及JR城际轨道车站,是重要人员出行目的地和人流集聚场所(图4,5)。

7 香港中环空中步行系统平面

8 香港中环空中步行系统形态构成及要素

地铁站点紧邻核心城市综合体(皇后广场)并通过纵向“车站核”与建筑室内联系,是该枢纽的形态特色之一(图6)。该设计不仅提高通勤、购物等步行活动的效率、避免资源浪费,且容易聚集大量城市人群,产生经济和社会价值。另外,皇后广场城市综合体建筑巧妙植入“街道式”二层公共空间,成为一个到访者既能自由行走、又能进行丰富空间体验的街道式城市空间[10]。县民共济大厦与会展中心空中平台为系统节点,前者作为线路分流点,分别连接樱木町站与横滨银行大厦,后者则为高程转换的空间节点,与沿海二层路径串联。

2.2.3 使用现状及其对城市的影响

港未来地区空中步廊及行人天桥多为有柱、覆顶的半开敞步廊,在较长步行段设有自动步行道,步行舒适度较高;步行系统均匀布置无障碍设施及室外楼梯,在主要路径节点设有标识系统,方便步行者进入和使用。系统将地区主要对外交通枢纽站与多座二层办公门厅相连接,保证步行路径在上下班时段向公众开放,提高系统所接商务楼宇的通勤效率。地区主要商业设施集中在皇后广场与地标广场裙楼,空中步道贯穿其中,形成20m宽、4层通高的室内商业街。通过与轨交站点空间的竖向整合及丰富的公共活动,带动商业发展。

港未来21项目是有序规划与实施的典型案例。一方面,地铁港未来站与皇后广场城市综合体竣工期相差7年,但车站、车站核和城市综合体建设严格遵循前期城市设计导则,与各建筑空间无缝对接。另一方面,空中步行系统建设分为三个阶段,得到沿线建筑、市政和景观项目的全周期配合,实施后的步行系统又反过来推动后续城市空间结构和功能产业的优化和升级。

2.3 香港中环地区空中步行系统的实践

2.3.1 背景概述

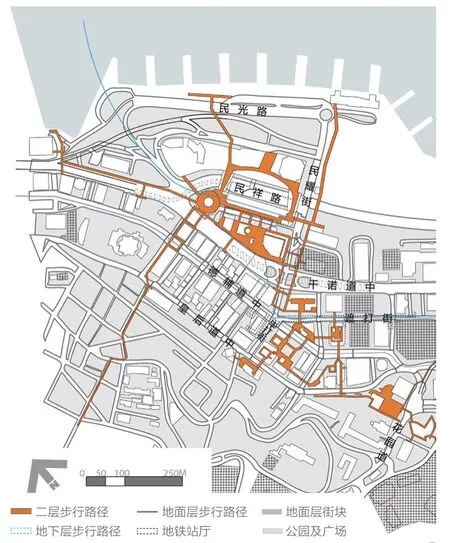

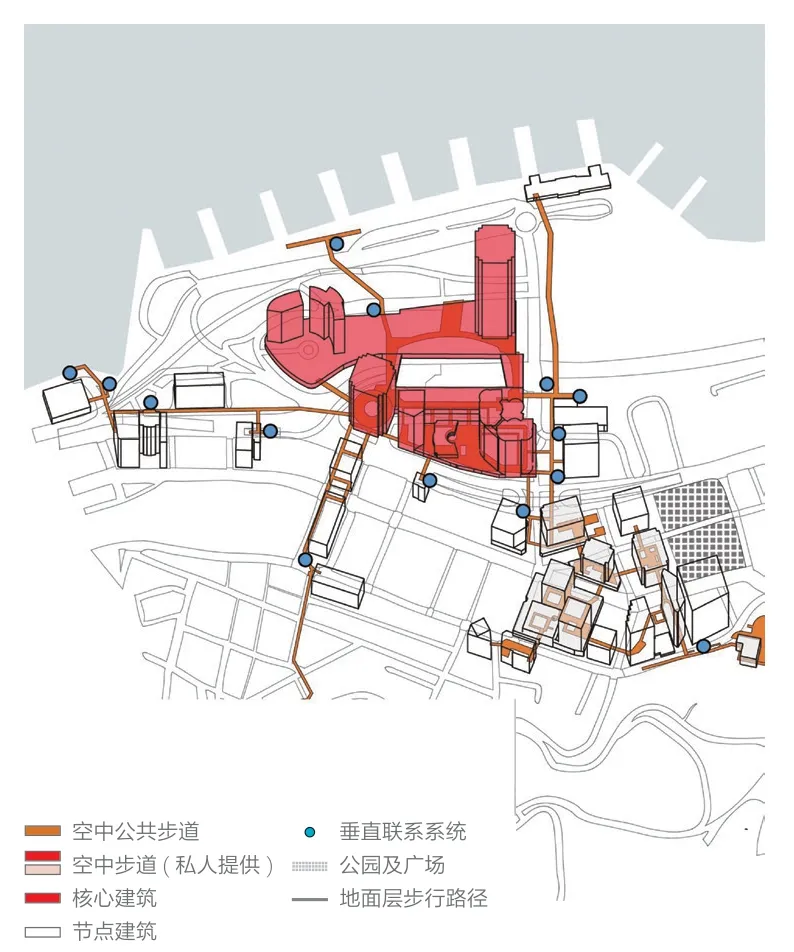

香港中环位于香港岛西北侧中区,是香港最重要的中央商务区。区域内中环站和香港站均为双线换乘枢纽站,包括3条地铁线和1条机场快线,两站通过长约950m的地下步行道相连接。中环空中步行系统早期建设(1963—1988年)主要由私人企业主导,分布在干诺道南侧商业办公地块之间,用以解决城市商业面积不足、商务通勤不便等城市问题。随着中环北部填海计划(1989年)和地铁香港站地块上盖项目的一体化开发,原有系统以香港站及上盖国际金融中心城市综合体为节点向北部海滨和西部城区扩展,形成与高密度环境、多交通换乘、多种行为模式相适应的空中步行系统(图7)。可以说,中环空中步行系统的建立是多年来城市演变进化、地区迅猛发展以及地形条件影响的共同结果[11]。

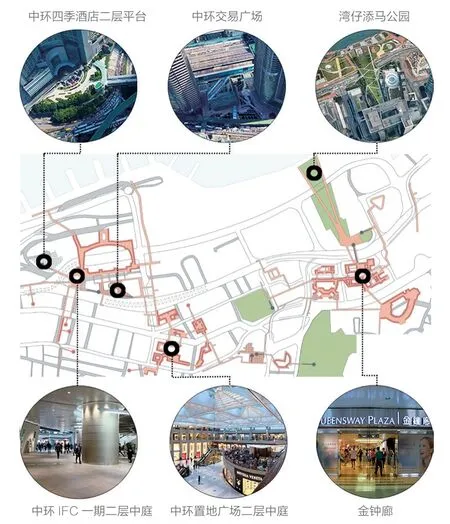

2.3.2 系统形态构成及要素

中环地势呈南高北低,地面交通以东西向主干道为主,街坊平均边长仅为110m,面积小于1ha的街坊约占60%。路网较为复杂,主干道平均间距小于200m,次干道及支路的平均间距约100m,呈现“窄街坊、窄步道、密路网”的肌理特征。中环地区巴士站、的士站等停车设施大部分设置于地面首层,地铁出入口与之临近布置,通过垂直交通联系空中步行网络,实现高效驳接(图8)。

中环空中步行系统全长超过3.6km,主要分布在地铁香港站与中环站的中间区域及中环站东南部区域,呈网络状空间结构。系统结构沿区域主要道路呈枝干状展开,将30多座主要商业办公楼宇、文化市政设施和对外交通设施在二层(局部三层)基面上连为一体。空中步廊主要分为三类:1)主干步廊(并联),沿区域主干道路架设,提供步行者清晰的步行主路径,具有高强度、高密度、公共性强的特征;2)普通步廊(串联),与主干步廊相连接,指向终端建筑,垂直交通主要依赖建筑中庭进行内部立体交通的转换;3)特殊步廊,通常结合公共空间进行一体化设计,具有开放性和公共性的特点。

2.3.3 使用现状及其对城市的影响

中环空中步行系统室外步廊及行人天桥多为有柱、覆顶的半开敞步廊,室内路径多为封闭式,步行舒适度较高。系统均匀布置无障碍设施及室外楼梯,在主要路径节点设有标识系统,方便步行者进入和使用;空中步廊风格多样,包括混凝土、钢及玻璃材质,绿化布置与周围环境相协调。

室内空中步道对接商业空间和办公二层门厅,两侧多设零售商业,增加商业回游性和通勤效率,刺激地区商业活力。以置地公司为例,其在中环地区下设12栋地产,建筑之间以空中连廊相连,办公出租率常年高于95%,商业出租率高达100%。置地公司执行董事罗谦信说到,投资天桥并让零售区纵向扩展吸引的客流量已经至少达到了公司在香港年销售总额的30%~35%[12]。

9 香港中环空中步行系统整合公共空间示意

网络状空中步道与形态丰富的建筑群,是中环的特色城市景观。同时系统整合原有公共空间,利用特殊建成环境新建多个城市公共空间,如结合丘陵地形与半山步道设置空中平台、与建筑屋面结合的层叠式步行空间(交易广场空中广场)、结合商业二层中庭形成共享空间等(图9)。

2.4 明尼阿波利斯中心区空中步行系统的实践

2.4.1 背景概述

明尼阿波利斯(以下简称“明市”)是典型的中西部气候,冬季长夏季短,年平均气温为7.9°C,为美国本土年平均气温最低的中央商务区。其空中步行系统位于市中心区,范围涵盖西区(Downtown West)大部分地块及小部分东区(Downtown East)地块。明市空中步行系统的建设按动因机制大致可分为三期:

(1)1962—1980年为雏形期,由私人业主主导建设了10条空中步廊,用以应对冬季寒冷气候下的步行舒适性问题和创造区别于郊区大卖场的新型购物环境。

(2)1980—2000年为发展期,随着空中步行系统所带来的交通、经济及社会优势逐渐凸显,当地政府与私人业主携手合作,加快了系统的建设,形成了空间、功能多样化的发展态势。建成后的步行系统总长约13km,连接70个街区,是世界最大的连续网络化的空中步行系统[13]。

(3)2000年左右,明市地面交通堵塞成长速度高居全美第二,私家车出行比例较高。另一方面,原先空中步行系统建设带来的商业活力逐步丧失,当地居民希望通过轻轨带动中心区人气,催化未来的发展[14]。2004年,中心区地面轻轨站尼科莱特购物中心站(Nicollet Mall)、政府广场站(Government Plaza)和市区东/都会巨蛋站(Downtown East/Metrodome)相继建成使用,为空中步行系统带来了新的发展契机,城市活力再次被激活。

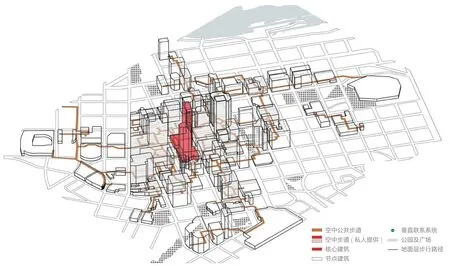

2.4.2 系统形态构成及要素

向公众开放的室内步行空间与室外步廊共同组成了明尼阿波利斯空中步行基面,以办公、商业、休闲、社交等城市公共活动为主,联系着城市会展、政府公共服务及体育休闲等城市功能(图10)。

步行系统以20世纪80年代建成的IDS中心、富国银行中心大厦(Wells Fargo Center)为核心,如IDS中心拥有一个2 000m2、3层通高的中庭,是整个空中步道的交汇处,空间开敞明亮、简洁淡雅;富国银行中心大厦也采用类似的空间模式和交通联系方式组成系统核心。系统节点是核心网络向四周线性扩张的链接点,如贝克大楼(Baker)向南串联多组建筑的内部步道与市会展中心相连,粮食交易中心向东通过3栋商务楼与美国银行体育场串联。系统与地面轻轨车站主要通过临近建筑的室内垂直交通联系,地面与空中步行网络本身是一个完整连续的步行空间体系,两者通过节点处的垂直交通设置互相连通,实现更大体系的循环流动(图11)。

10 明尼阿波利斯中心区空中步行系统平面

11 明尼阿波利斯中心区空中步行系统形态构成及要素

2.4.3 使用现状及其对城市的影响

从国外资料可知,步行系统的开发为明市市民提供了不受制于寒冷气候的舒适、便利的步行环境,同时有效提高了商业区的空间利用率和经济效益。国内学者于2015年对该地进行使用满意度调研,研究结果显示满意与十分满意比例达到80.06%,不满意的部分集中在休闲设施及到达地面停车等交通设施可达性不足这两个问题。同时,明尼阿波利斯空中层与地面层的设施数比例为69.7%:21.2%,说明空中层已经成为城市步行活动的主要层面[15]。

3.7~6.1m的走道尺寸、全天候的气候控制系统、玻璃外墙、高水平照明和良好的标识系统提升了系统的步行舒适性、安全性和美观性。中心区用地主要以商业和办公功能为主,轻轨的植入推动了市民“轨道+步行”的日常出行模式。城市轻轨站均与系统连通,通过系统与区内主要停车楼及地面停车场串联,通勤效率较高。宜人的步行环境鼓励了市民步行上班,2007年在全美调查的50个大城市中步行上班率排名第九。系统所覆盖的商业空间主要集中在地理中心区域,以大型商业百货为主。得益于网络化的步行基面、温度可控的室内环境及与交通设施的可达性优化,商业回游效果显著;其次,面向主要街道和空中室内路径两侧空间多为零售、餐饮、娱乐等能够促进活动发生的功能类型;两者相辅相成共同提升了城市经济和社会价值。

2000年以前,随着美国零售业的逐渐衰败以及人们对街道生活的向往,空中连廊建设受到部分学者的质疑。关于空中步行系统对街道生活的负面影响问题,很大程度上依赖于城市密度本身。随着轻轨站的植入,中心区步行总量大幅增加,空中步行网络和街道体系的行人流量能够轻松支持两个层面的积极发展。同时,城市依托轨道线路和空中步行系统向北面滨河区和东面体育、医疗片区发展。

3 结论

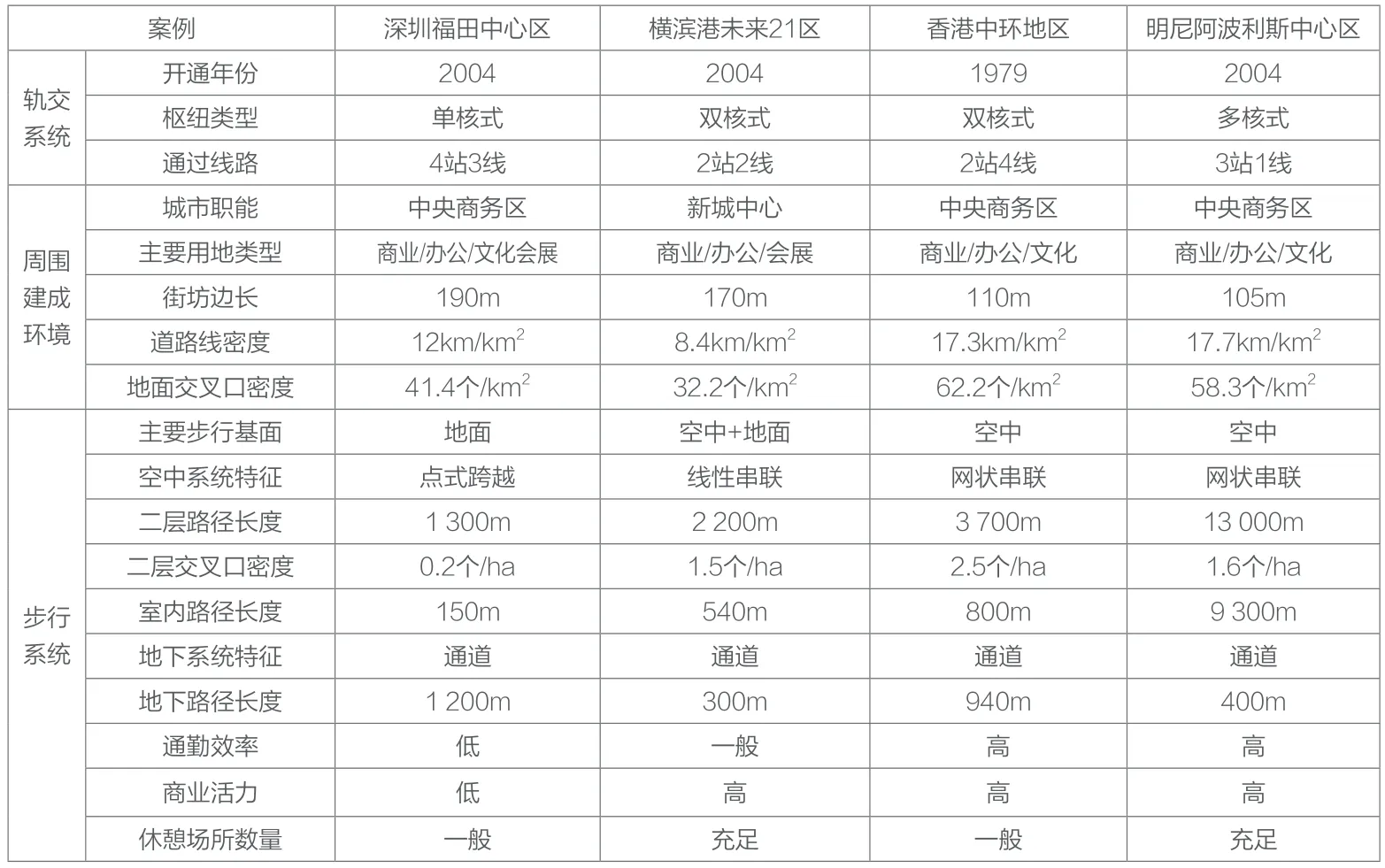

深圳、横滨、香港和明尼阿波利斯四个案例均属于轨交站点所辐射的高密度城市中心区,除了深圳福田案例发展起步晚,其余三个案例所建立的站域空中步行系统均已较为完善。这些案例在空中步行系统的建构理念和逻辑上体现出一些共性,又因为独特的建成环境、发展历程和轨交类型等方面存在差异点。本文初步总结中心区轨交站域空中步行系统发展的可能模式,同时通过剖析这些案例的生成机制,提出空中步行系统设立的初步判断机制(表1)。

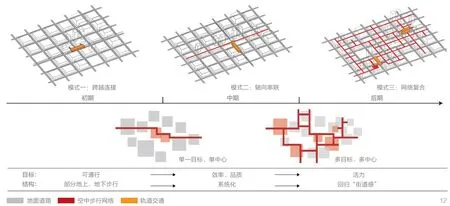

3.1 “点—线—面”的空中步行系统发展趋势及辐射模式

从深圳福田的空中步行平台、横滨港未来21的轴向步行系统,再到香港中环和明尼阿波利斯中心区的网络复合式步行系统,呈现“点—线—面”的空间发展模式,其对城市空间的辐射模式也呈现单核局部驱动到多核多层面辐射的变化(图12)。

轨交枢纽(特别是轻轨)成为空中步行系统发展的动力源,一方面带来了大量的步行人流和多样化的出行目的地,另一方面人们高效便捷的步行需求推动了活动基面的抬升和步行系统的网络化。案例的发展经验表明,轨交站域的步行系统与其所连接商业系统之间存在相互依存的紧密联系。系统通过串联、并联、层叠等方式与商业建筑内外部整合,形成具有回游性的步行网络,步行系统的交通功能能够从更大范围辐射周边和促进区域经济的整体协同发展。

从横滨、香港和明尼阿波利斯案例可以看到,随着空中步行系统向面状发展,系统均包含高比例的“室内化”步行路径、“节点化”建筑中庭,并整合建筑屋顶、联动地下空间开发,轨交站点地区在步行系统的建构更加复合化,其创造的公共空间有利于提升城市品质和城市活力。

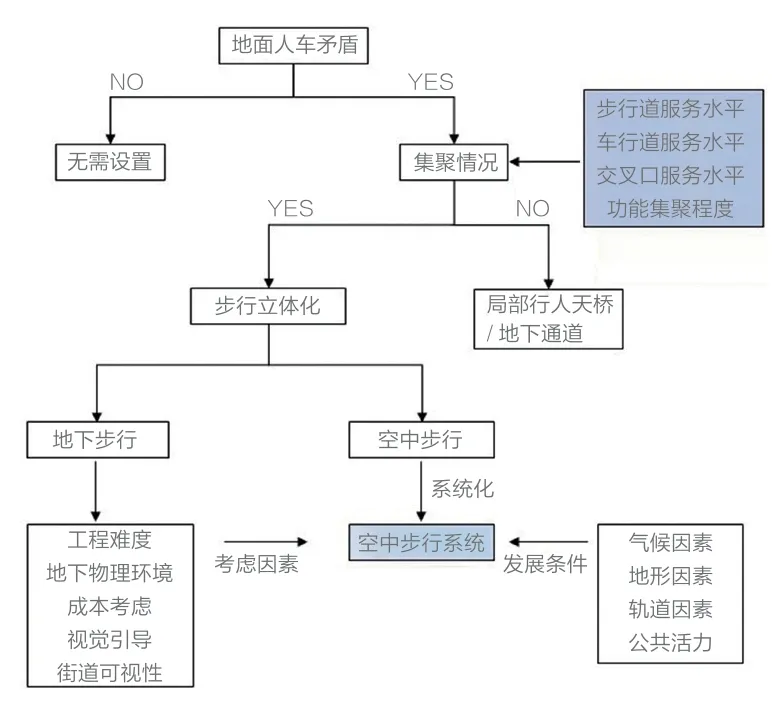

3.2 空中步行系统设立的初步判断机制

空中步行系统的建设具有不可逆性,一旦出现系统使用度低,城市人流强度无法支撑所连接商业系统的运行等情况,所造成的不仅仅是经济上的损失,也包括对城市安全和城市景观的负面影响。因此,在我国现阶段和未来城市轨交站域的空中步行系统规划过程中,一套考虑要素较为全面、主次关系明确、便于运用的操作要点和快速判断工具显得尤为重要。

表1 四个案例的建成环境和空中步行系统特征比较

12 “点—线—面”的空中步行系统发展趋势及辐射模式示意

13 空中步行系统设立的初步判断机制

轨交站点区域是否需要设置空中或立体步行系统问题可通过考察中心区地面人车矛盾、主要功能(商业、办公)集聚情况和活力进行判断(图13)。通过现场实地人车数据统计得出车行道服务水平、人行道服务水平和过街效率等量化数据,将数据反映在总图中即可快速判断地面主要交通节点的交通拥挤程度;通过调查商业、办公功能集聚情况及公共空间活力,可综合判断该地区是否存在地面交通拥堵、商业办公等功能效率低下、城市公共空间活力不足等问题。另外,可通过街道界面、车行道等级、人行道宽度情况,初步得出空中或立体步行道设置的可行性。

由于技术、资金和建设时序等原因,上海陆家嘴、广州珠江新城、深圳福田等中心区的空中步行系统最终未能完全按照原定规划方案实施,现状多为点式和线性的零星分布,所辐射的城市范围有限。随着我国土地利用模式向空间利用转变以及城市精细化管理的推进,在新一轮轨道站点建设热潮带动下,上海徐家汇和陆家嘴、深圳福田等空中步行系统将迎来新的发展机遇。

图表来源

图1 来源于文献[9];图6 来源于文献[10];其余图表均为作者自绘。