新加坡社区型TOD 实践的模式、特征及启示*

2020-10-23牛韶斐华夏胡昂

牛韶斐 华夏 胡昂

1 四川大学建筑与环境学院

2 同济大学建筑与城市规划学院

3 东京大学亚洲都市TOD 寄附研究部门

当前,围绕轨道站点地区进行TOD 开发(Transit-Oriented Development,公交导向开发,以下简称“TOD”)已成为中国许多大型城市的建设潮流,但却处于“实践膨胀、理论不足”[1]的阶段。起源于北美的TOD模式是20世纪90年代,美国为了应对城市蔓延与郊区化,降低城市对小汽车的依赖,而提出的一种城市规划设计思想。中国当前在TOD方面的实践与研究还处于起步阶段,存在一些不足,主要包括:

(1)与TOD模式相似、本质却截然不同的TAD(Transit Adjacent Development)模式普遍存在。它体现在对交通设施影响下的土地价值的追逐与利用,而缺乏与公交系统在用地功能及步行环境上的联系与整合,导致无法提升公共交通的吸引力。

(2)尽管城市中心型、枢纽型站点的大尺度综合开发逐渐成为研究热点,城市中广泛分布的社区型TOD站点却尚未得到充分关注,而这些站点恰恰是构建可持续公交都市的核心单元。

Calthorpe在提出TOD理论时,曾将之分为城市型(Urban TOD)与社区型(Neighborhood TOD)两类[2]。其中,城市型TOD指位于主要交通干线,以密度较高的商业、办公环境以及密度中至高的居住环境为特点的城市开发。而社区型TOD指位于接驳公交沿线,以零售商业和整合多种社区服务、娱乐、公共服务设施为特点的城市开发。此后,许多学者与机构基于不同出发点和评价标准,对TOD的类型进行了划分。虽然不同城市的分类各不相同,但这些分类基本可以看作是Calthorpe两个基本类型的演化[3]。本文以新加坡社区型TOD为研究对象,探讨其在用地模式、空间形态、核心区尺度与公共服务设施布局等方面的特征,以期为我国社区型TOD站点的建设及社区生活圈规划提供借鉴。

1 新加坡TOD建设的发展历程

与美国TOD从理论到实践的路径相比,新加坡的TOD模式是一种从实践到理论的发展。它的产生早于TOD理论在西方的兴起,是在有限的土地资源条件下,应对城市问题的城市化选择。

回顾新加坡的城市建设,面向公交导向的数个城市概念规划(Concept Plan)塑造并延续着城市发展的空间结构。1971年,新加坡市区重建局(Urban Regeneration Agency)颁布第一个概念规划,奠定了现今整个城市空间结构的基础。在该规划中,围绕城市商业中心区和自然保护区形成了“环状”的城市形态,确定了一个由大运量轨道交通系统MRT(Mass Rapid Transit))串联的新市镇格局[4]。1991年的概念规划是1971年概念规划的发展与延续,在“环状”形态基础上增加了5条放射状“廊道”,进一步实行“去中心化”,形成了星群的城市形态(Constellation Plan)。商业中心实行层级化划分,分为区域中心、次区域中心、边缘中心等层级,分布在轨道交通沿线。通过对各级中心进行针对性的开发,实现了城市中心区人口的有机疏散[5]。在初步形成的“环状+放射状”的城市结构基础上,2001年的概念规划转而注重提高城市的宜居性和场所认同感,进一步从空间品质层面营造可持续公交都市[6]。

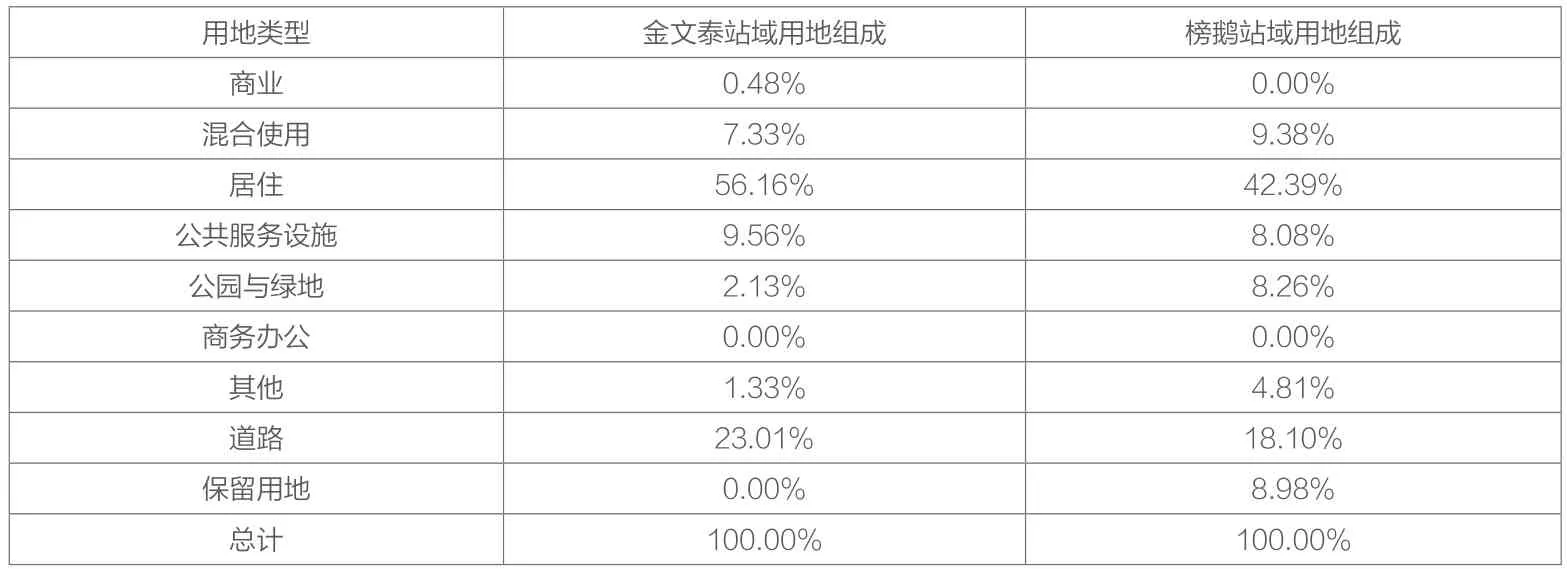

表1 金文泰和榜鹅的站点属性及区域特征

表2 金文泰和榜鹅500m站域空间用地特征

新加坡的TOD建设体现为自上而下的交通规划与土地使用的协同整合,由23个新市镇形成的多组团结构,奠定了其作为可持续公交都市的基础。自1965年建国以后,新加坡建屋发展局(Housing and Development Board,简称“建屋发展局”)致力于实现“居者有其屋”的目标,大力发展平价公共住房——组屋,以引导和改善城市居住环境。这些组屋多坐落在政府规划开发的新市镇(New Town)中,配备完善的生活服务设施,包括购物中心、学校、公园等,每个新市镇都将形成一个小型生活圈。从20世纪80年代开始,新加坡政府开始有意识地从长远发展的角度建设公共交通系统,并确立了以大运量轨道交通引导城市发展的模式[7]。大运量轨道交通走廊将各个新市镇与中心区串联起来,新市镇内则建成紧凑的公交社区。随着时代的发展,新加坡新市镇的空间结构也历经变迁。大巴窑是第一个有意识地将公共交通基础设施和商业配套设施进行整合的新市镇,并出现了层级化的社区空间结构;淡滨尼则出现了清晰的“市镇—邻里—组团”三级结构,并更加重视公共空间和绿色开放空间的设置,成为随后新市镇模仿的样板;榜鹅作为新一代的新市镇,秉承绿色都市主义的思想,更加面向可持续与生态化。大运量轨道交通与轻轨相互结合,形成了“市镇—街坊”两级结构模式,空间更加紧凑,开发强度更高。

如今,新加坡的新市镇逐渐发展为将交通基础设施与土地利用紧密结合的卫星镇,成为了一种基于高密度亚洲城市背景下的公交社区(Transit Village)发展模式。在这个模式中,新市镇不仅解决了新加坡快速城市化初期的住房紧缺、居住条件恶劣的问题,也很好地引导城市向着紧凑化、生态化的方向发展,抑制了城市蔓延与过高的机动车依赖。新市镇中心作为大运量轨道交通与商业、餐饮、社区公共空间的综合节点,成为各新市镇居民的公共生活中心,甚至扮演着更高层级的城市区域中心。例如,淡滨尼是新加坡划定的四个区域中心之一,承担着新加坡东部区域的综合商业服务功能,淡滨尼轨道交通站域可被视为城市型TOD。本文将选取两座扮演社区型TOD角色的新市镇轨道交通站域空间为研究对象,深入剖析其典型特征。

2 新加坡社区型TOD模式的典型特征

研究选取金文泰站和榜鹅站为分析对象,如表1所示,两座车站周边地区的开发体现出不同时代的两类社区型TOD特征。金文泰(Clementi)位于新加坡西南部,是建屋发展局规划开发的第八个新市镇,开发始于1975年,1988年正式开通,与金文泰地铁站接驳的金文泰广场综合体则在2011年兴建完成。作为一项重要的市镇中心更新项目,该综合体整合了轨道交通站点与公交枢纽站、商场、图书馆、住宅等复合功能,有效激发了金文泰区域的城市活力。与金文泰相比,榜鹅(Punggol)位于新加坡东北部,代表了新加坡新一代的市镇规划理念,于1998年开工建设。轨道交通榜鹅站是地铁(MRT)与轻轨(LRT)的换乘站,其中地铁站于2003年通车,两条接驳轻轨线分别于2005与2014年通车。以地铁为代表的重轨和轻轨共同编织了榜鹅片区的空间结构骨架,体现了绿色可持续的新发展理念。

2.1 用地模式

新加坡社区型TOD站点区域逐渐形成了一种相对稳定的用地模式,即居住、商业、公共服务、公园绿地等功能,实现了一定程度上的平衡与协调。研究基于地图数据与新加坡2014年总体规划,结合实地调研,利用GIS进行空间统计分析。研究采用业内普遍公认的、以轨道交通站点为中心500m半径范围[8]这一尺度,作为TOD的站域研究范围。统计显示(表2),两座轨道交通站域范围内居住用地的比例在43%~57%,是占比最高的用地类型,具有社区型站点的特征。其中,混合使用的用地类型体现为底层商业与住宅功能的垂直叠加,而底层商业类型通常是服务于社区和邻里的餐饮服务与零售业。几乎全部的商业与混合使用功能分布在距站点300m的步行范围内,体现出站点所扮演的空间核心角色。与开发相对成熟的金文泰站相比,榜鹅地区的人口密度尚不高,约有9%的土地为保留用地,均位于轨道交通站点毗邻区。在郊区新城的轨道交通站点附近保留部分用地,暂不开发的目的是待新镇形成一定规模、土地价值上升后,能够有计划地开发商业和公共服务功能。此外,必要的公园绿地也是提升站域空间品质的重要保障。榜鹅作为最新一代的新市镇,尽管开发强度更高,在规划理念上也更加注重居住空间与开放空间的融合。因此,榜鹅周边公园绿地面积较金文泰站更大,占所有用地的8%,这些公共绿地更好地平衡了高居住密度条件下的宜居性与生态性。

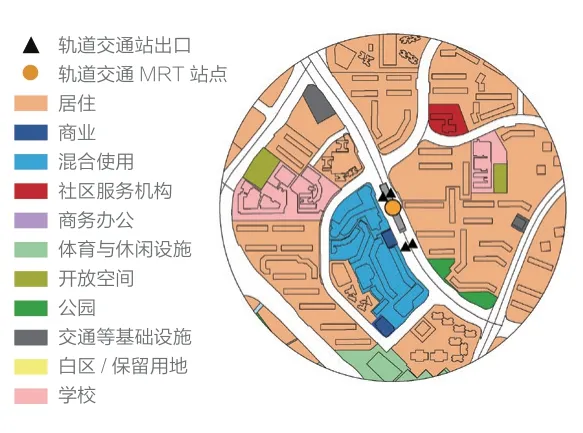

1 金文泰站500m 站域空间形态

2 榜鹅站500m 站域空间形态

3 金文泰地区的组屋建筑底层空间

4 榜鹅地区的遮阳步行空间

5 金文泰站域核心区空间形态

6 榜鹅站域核心区空间形态

7 金文泰轨道交通站域步行街区

8 榜鹅轨道交通站域城市综合体公共空间

2.2 空间形态

通过分析金文泰和榜鹅站域的空间形态可以发现,车站周边空间肌理趋向围绕交通站点形成相对紧凑的空间布局(图1,2)。两座轨道站在以站点为中心300m左右的步行范围内,形成了由地下通道或遮阳步道串联而成的一体化建筑群;300~500m范围内分布住宅建筑、教育设施、公园绿地等,呈现圈层布局的特点。金文泰和榜鹅站域的商业设施紧凑度2分别为3.28和6.26,榜鹅站域的商业开发强度更高、集聚性更加明显。这也反映出在TOD站域空间中,轨道交通站点与商业、公共设施整合成为城市公共活动中心,交通系统与城市空间结构相互锚固,具有较强的空间引力。在街区尺度上,若以步行网络中相邻两个交叉口之间的长度作为街区的边长,经统计可知,两座站域内平均街区长度为适合步行的180~200m时,尺度较为宜人。受热带气候影响,新加坡的组屋建筑通常将架空层作为社区的步行空间和与邻里社交的场所(图3),或开设餐饮与社区商业,这些空间在一定程度上显著提升了两座站域内街区的步行连通性。与金文泰站相比,榜鹅站域棋盘式的街道网络与点式塔楼组屋,加上与交通设施相互整合的遮阳步行道(图4),提供了更具开放性的公共空间景观,共同塑造了区域空间形态。

2.3 站域核心区空间组织

站域核心区是TOD理论中围绕站点周边形成的高强度开发、带有混合使用特征的区域,通常包括一定面积的商业空间或沿街底层零售业,也被称为核心商业区(Core Commercial)。这个区域紧邻公共交通站点,以面向步行与公共交通出行为规划目标,满足通勤者的日常消费需求,也是周边社区居民的主要购物、社区服务场所。Calthorpe认为,TOD区域面积根据不同站点的类型在40~160英亩(约16~65ha)范围内,而核心区用地比例占TOD整个区域用地至少10%以上[2],根据项目的具体情况而存在差异。

金文泰与榜鹅轨道交通站点均与购物中心、公共设施等进行整合布局,其核心区约为170m×340m与300m×430m(表3,图5,6)。金文泰站是位于城市交通干道上方的高架车站,所形成的TOD核心区位于车站西南侧,结合店屋3(Shophouse)这一东南亚地区的传统建筑类型,与小贩中心(Hawker Center)、食阁(Food Court)等形成了充满活力的纯步行街区(图7)。榜鹅站域的核心区位于站点两侧,目前有两块保留用地尚待开发,核心区内轨道交通站点整合城市综合体,通过与滨河景观绿道相连,营造了高品质的城市公共空间(图8)。

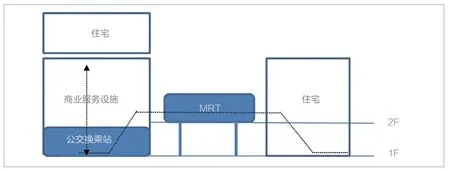

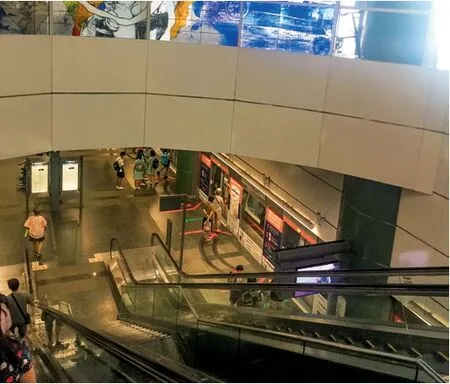

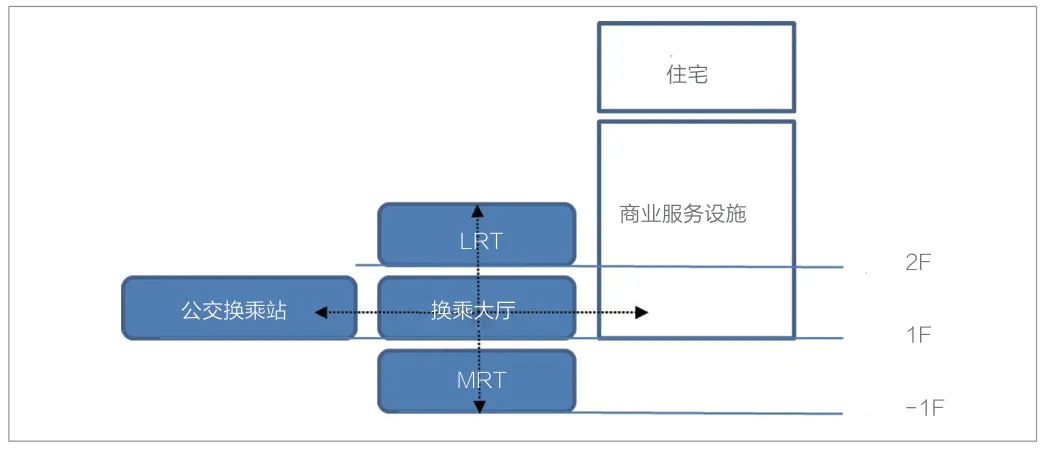

TOD核心区内轨道交通金文泰站与榜鹅站均和公交换乘站实现了无缝衔接,两座站点根据站房的形态特点有着不同的空间组织方式(图9~12)。其中,榜鹅站结合大运量轨道交通(MRT)、轻轨(LRT)和公交换乘站,形成立体换乘空间,营造了高品质的公共交通出行环境。

2.4 公共服务设施布局

在新加坡较为成熟的“市镇—邻里—组团”形成的三级新镇结构中,市镇中心、邻里中心、组团中心是这三个级别规划单元的节点空间。每个市镇会划分5~6个邻里,每个邻里划分6~7个组团[9]。轨道交通站点与公交站场的一体化设计促进了多种交通方式的综合换乘,并以交通综合体的方式有效整合了多元城市功能。公共交通体系与新市镇空间结构形成紧密协同的关系。大运量轨道交通沟通了市镇与中心城区,公交巴士系统则将多个邻里与市镇中心相互串联,完善的步行网络很好地满足了组团内的日常出行。各层级中心规划有相应的服务设施,形成相应层级的生活中心,有效推动了便利、绿色的生活方式[10]。除了必要的零售商业功能之外,因地制宜地规划多种公共服务设施,包括学校、图书馆、社区服务机构、体育馆、诊所等功能。以居民的生活需求为出发点,为不同人群的活动创造多样性的场所,营造开放、充满活力的TOD街区。以榜鹅为代表的新一代市镇规划,形成了市镇—街坊两级空间结构。“街坊(Estate)”是邻里与组团的变体,通过轻轨进行连接(站点间距300~350m)[11]。一些教育文化服务设施、开放空间等不再局限于分布在市镇中心,而是与轻轨站进行有机结合。

表3 金文泰与榜鹅站域核心区特征

9 金文泰站公交换乘站内景

10 金文泰站高架车站、公交换乘站、商业综合体的一体化整合

11 榜鹅站立体换乘大厅

12 榜鹅站大运量轨道交通、轻轨、公交换乘站形成立体换乘空间

13 新加坡23 座新市镇中心轨道交通站域500m 站域的公共服务设施配置

3 结语

新加坡在社区型TOD规划和建设方面积累了宝贵经验,为中国当下如火如荼的TOD建设提供了启示与借鉴。

(1)结合轨道交通站点层级特征,理性地进行土地结构优化配置。

并非所有类型的TOD站点都具备开发大型商业办公设施和地下空间的潜力与需求。通过对新加坡社区型TOD站域的用地模式研究可以发现,社区型TOD站域500m范围内处于主导地位的仍是居住建筑,因此不宜追求过高的商业、办公开发,应保证公共服务设施用地、公园绿地的适宜比例。对于新城或城市边缘地区的轨道交通站点,宜规划一定比例的保留用地,为未来预留弹性的发展空间。

(2)塑造紧凑、宜人的TOD核心区,培育15min生活圈。

核心区是TOD理论中围绕站点周边形成的高强度开发的带有混合使用特征的区域。对于社区型的轨道交通站点,核心区通常在150~400m左右,比较重视生活圈的高品质营造,因此需要在步行范围内保证公交站点、零售商业、公共设施及开放空间的可达性。从选址来看,为了创造步行友好的城市空间,TOD的核心区不一定位于站点的几何中心。核心区内部宜根据所在地区的用地开发强度和空间规划,形成小尺度、宜步行的街区环境,或结合交通综合体形成集约、高效的立体空间组织。

(3)重视多样化公共服务设施的合理布局与整合。

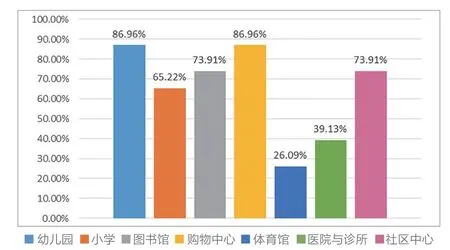

通过对新加坡23座新市镇中心的轨道交通500m站域空间的功能设施进行统计(图13),发现约87%的站域空间拥有购物中心、幼儿园,并普遍配置图书馆、社区中心、小学等多种公共服务设施。其中,体育馆和诊所的比例相对较低,通常分布在距离站点相对较远的区域。围绕站点布局形成的小型生活圈保证了居住、商业、文娱、绿色开放空间在步行尺度下的可达性,创造了健康、活力的公交社区生活。

注释

1 距城市中心的距离:指从研究站点到城市中心区站点(来福士坊站)的直线距离。

2 商业设施紧凑度:指500m 半径站域范围内的商业设施面积与整个新市镇区域商业面积的比值。

3 店屋:极具东南亚特征的传统建筑形式,多为2~3 层高,首层为店铺,二、三层为民居。店屋的首层通常是骑楼形式的连廊,较好地回应了新加坡炎热多雨的热带气候。

图表来源

所有图表均由作者自绘或自摄。