黑水城医药文书TK187 再考*

2020-10-22陈陗沈澍农南京中医药大学南京210023

★ 陈陗 沈澍农*(南京中医药大学 南京 210023)

黑水城医药文书TK187 是俄国探险家柯兹洛夫于上个世纪初在黑水城遗址挖掘出土,现藏于俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所,早年由于客观条件所限,黑水城文献的具体情况鲜为人知,但这种情况随着《俄藏黑水城文献》的出版有了很大改观,越来越多的专家学者投身于黑水城文献的整理研究工作中。前人工作中涉及TK187 校录的主要有:张如青《俄藏黑水城佚名古方书辑校考释》[1]以及《俄藏黑水城佚名古方书辑校考释(续)》[2](以下称“张氏”)、袁仁智《敦煌吐鲁番医药卷子校勘及其文献研究》[3](以下称“袁氏”)、孙继民《俄藏黑水城汉文非佛教文献整理与研究》[4](以下称“孙氏”)等。笔者在校录TK187文书时,发现前人学者还留有一些待考之处,特撰此文,与诸家共同探讨。

1 文书基本情况

TK187 为抄本医方残书,存13 叶,共16 面(第3 与第4 面、第5 与第6 面、第7 与第8 面为正反两面皆有文字,其余为单面有字),每面约有18~20 列,每列11~13 字。药方起首方名、药名右侧多有朱笔勾画。文书整体破损比较严重,破损处字迹漫漶不清,各叶前后关系不详。以下按照文书编号顺序进行考证,其中涉及文书内容,皆用简体字行文;字迹残缺仍可辨出者,在【】中补出;不可辨认者,用□表示;缺文字数不定者,用表示;文书编号(16-X)与《俄藏黑水城文献》[5]出版顺序相同;文中所说列数,以古籍阅读顺序从右往左依次进行编号。

2 文书字词再考

按:以上诸家分“葛”“蝎”两论。笔者认可袁氏之说,但校为“蝎”字即可,不知袁氏为何校之为更复杂的“蠍”字。首先从字形来看,为“虫”旁,按照一般书写惯例,书写者在提笔时应是想写一虫类药物,如将写草药,很难会以“虫”起笔;再从药性来看,干葛,《证类本草》卷八“葛根”条引《药性论》云:“能治天行上气呕逆,开胃下食,主解酒毒,止烦渴。熬屑治金疮,主治时疾解热。”[6]干蝎,《证类本草》卷二十二“蝎”条云:“味甘辛,有毒。疗诸风瘾疹及中风,半身不遂,口眼斜,语涩,手足抽掣,形紧小者良。”[6]观此“神仙透风丹”方,所用药物有:地龙、草乌、白僵蚕、香白芷、川乌头、干姜、白附子、藿香叶、天南星、旋复花,诸药共行祛风止痉、散寒除湿之功,干蝎较之干葛放于此方中,更符合方义。

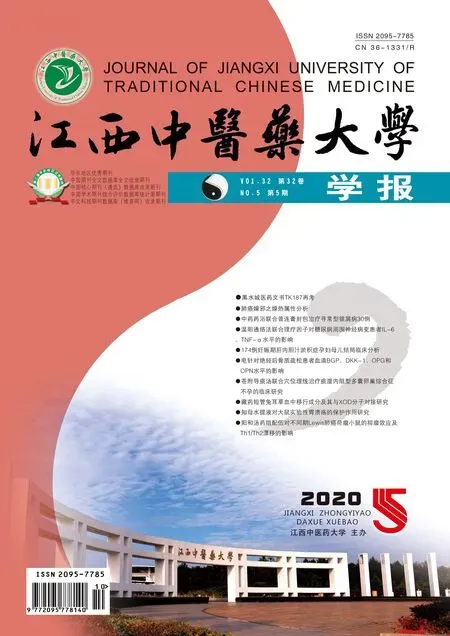

2.2 (16-3)苚[5]176(见图1 左第1 列) 苚,张氏照录,释为草名[1];袁氏存疑待考[3]89;孙氏照录未释[4]391。

按:苚的使用,暂不见于传世医书,因而使用此草作为药物便十分可疑。仔细观察这张残页,笔者发现第四列中第二字“上”与“苚”的上半部“艹”的写法基本一致,同时(16-9)中“已上各一字”的“上”字写法亦如此[5]182(见图1 右)。故认为“苚”或当作“上用”二字,“耳上用”于文义可通。

图1 TK187(16-3)局部与TK187(16-9)局部

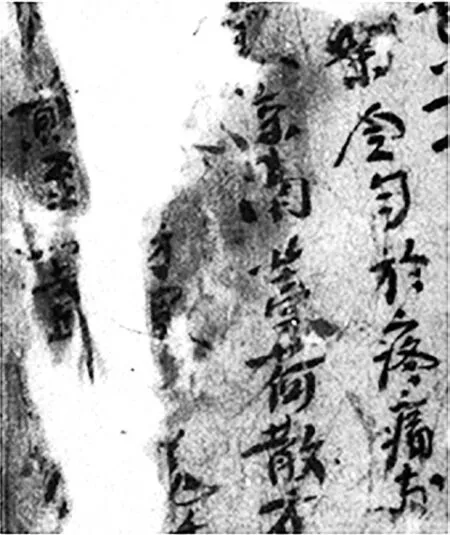

2.3 (16-7)煎至□□(见图2 第4 列) 张氏录为“煎至□□止”[1];袁氏同[3]91;孙氏录为“煎至□止”[4]393。

按:据图版,笔者认为此处当作“煎至一盏”,因“盏”字下端的“皿”部分残缺,故被诸家识为“止”。“一盏”作为量词,常见于医书中,如《太平惠民和剂局方》卷二“姜附汤”:“干姜一两、附子生,去皮脐,细切,一枚,右合匀,每服三钱,水一盏半,煎至一盏,去滓温服,食前。”[7]31

图2 TK187(16-7)局部

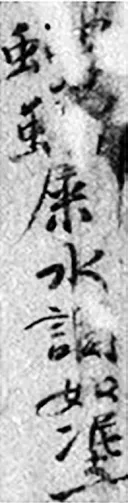

2.4 (16-9)用□……滴□□□□[5]182(见图3 首至末) 张氏录为“用慈……滴入□□□”[1];袁氏录为“用……滴”[3]91;孙氏同张氏[4]394。

图3 TK187(16-9)局部(一)

按:为方便论述,现将文书中此方内容摘录如下:千金膏治诸般恶疮并痈肿方:没药、乳香、木香、轻粉,四字古老钱末,已上各一字,沥青一两,敲如头(豆?)子大小,木鳖子一个慢火内□赤色去了膜子□□□,右同拌,少入真菜油□用匀,慢火内熬,用柳枝搅之□用枝蒂根头搅□□,滴入■□□(为便于区分,此处待考字用“■”表示。)

首先看图中第一列第二字,此字为一坏字,只能看出上部似为“兹”,张氏和孙氏认作“慈”,于文中意义不明。笔者认为此处或为“甆”,即“瓷”字。瓷器的使用常见于医书,如宋·杨士瀛《仁斋直指》卷二十二《痈疽》之“遇仙膏,治痈疽发背毒疮等:川五灵脂、白芷、贝母各半两、当归二钱半,右剉,细柳枝截二十四寸,麻油六两,同上药入磁(瓷)铫一宿,慢火煎,柳枝搅,药色稍焦,入肥白巴豆二十一粒,木鳖仁碎五个,搅煎令黑,顿冷炉,生绢滤,再暖,入腊半两溶尽,再顿冷炉,入净虢丹二两半,更换柳枝急搅,候色黑,滴入水如珠,入乳香、没药末各二钱,拌和,倾入磁(瓷)器候凝,覆泥地三日,贴服皆好。柳枝止痛”[8]。又元·危亦林《世医得效方》卷十九《疮肿科》之“止痛拔毒膏,治一切疮发,臭烂不可近,未破则贴破,已破则生肉,杖疮丁疮皆用之:斑蝥四十九个、柳根四十九条、木鳖子七个、乳香、没药、麝香少许、松脂三钱,右用真清油十四两,煎黑柳条焦枯,滤去渣,入黄丹五两,滴入水中,成珠为度,却入诸药搅及匀,入瓷器中收了,后用神妙。”[9]

孕妈妈们,接下来不妨准备材料,动手制作一顿暖心暖胃的健康火锅吧,让肚子里的胎宝宝也能感受到冬日里的温暖。

文书中所载方与以上两方相比,虽在用药与制药过程方面稍有不同,但大体上仍十分相似,由此我们也可以推测出第三列“滴入”二字的下一字可为“水”字,亦符合图版所示字形。而其下二字从残迹看,似为“(藥→药)成”二字。

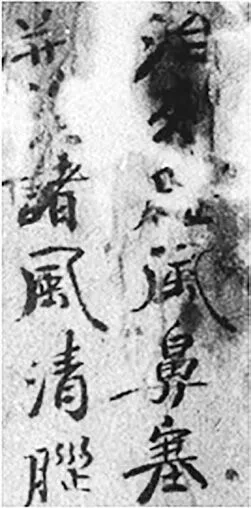

2.5 (16-10)□□屎[5]183(见图4) 张氏[1]、袁氏[3]92、孙氏皆录为“□□屎”[4]394,未辨出前二字。

图4 TK187(16-10)局部

按:据图版所示,二字皆为“虫”旁坏字,第一字较第二字清晰,似为“蛐”字,根据“蛐□屎”这一思路,笔者查找医书,发现有“蛐蟮屎”一词可参。蛐蟮,即蚯蚓,蚯蚓屎可用以治疮,如《千金要方》卷五下《痈疽瘰疬第八》之“治月蚀九窍皆有疮者方:烧蚯蚓屎末,和猪膏傅之”[10]96。观此叶文书内容为治疮诸方,故认作“蛐蟮屎”符合文义。

2.6 (16-11)其面颜不□发……填骨(见图5 首至末) 张氏照录[2];袁氏基本同张氏,稍有差异,识得“不禁”下为“沧海”二字[3]92;孙氏认为第一列“发”前一污字为衍字,且认第三列“沧”为“涂”字,第五列“閞(關→关)”为“開(开)”字[4]395。

图5 TK187(16-11)局部

按:今笔者确认图版首行之污字,似为“變(变)”字,又“颜面不变”符合文义,而“颜面不发”于文义不顺,故此污字非衍字,或书写者错写后改他字在旁,因文书残缺,不得而知。下字“髮(发)”当为另一句的开头。古人往往以颜面和头发的情况来表达不老的效果。值得一提的是,张氏还提及一缀合信息,即(16-11)与(16-1)能互相联缀拼合,具体来说,(16-11)前半部与(16-1)后半部可缀合,为一养生补益方,方名缺,方中主药为鹿角。笔者查阅医书,发现《仁斋直指》卷九《虚劳》之“仙传班龙丸”[8]与此方十分相似,二者录文如下:

TK187(16-11)与(16-1)缀合后:其面颜不变,发有光色,齿尾闾不禁沧海谩说,惟有苍龙玉泉关下穴。有□□□拜,愿先生解其言,先吾得此方,年今四百年,内补真元,故有年矣,齿发再生,面皱重舒,精神悦怿,驻颜活经络,填骨髓补漏,壮益元气,行如野马,活□劳损,久虚久冷,伤败真气。服此丹,不日自愈,更有神效,不必一一吾。□□□缘当传妙药,用药下□鹿角一对,要不老不嫩者□唇骨,活杀者□用三寸鹿角稍七日,一日一换水,将

《仁斋直指》之“仙传班龙丸”:蜀中有一道人,童颜漆发,眉宇疏秀,自歌曰:尾闾不禁沧海竭,九转神丹都漫说,惟有班龙顶上珠,能补玉堂关下穴。仙人许仲源得受其方,道人曰:吾饵此药,今寿四百二十三岁,缘汝有仙骨,故此相授。言讫,化白鹤飞去。许仙后传于世。此药理百病、养五脏、补精髓、壮筋骨、益心志、安魂魄,令人悅泽、驻颜轻身、延年益寿,久服成地仙矣。鹿霜十两 鹿胶十两 菟丝子十两,酒浸一日,蒸,焙干为末 柏子仁十两,去壳净,另研 熟地黄十两,酒浸一宿,蒸,焙干为末 右为细末,先将鹿胶用无灰酒于磁器内,慢火化开,却将胶酒煮糊,和杵二千下,丸如梧子大,每服四五十丸,空心盐汤下,或酒亦可。

又见《全唐诗》卷八六二《仙》之“蜀中酒阁道人”:“尾闾不禁沧溟竭,九转神丹都谩说。惟有班龙顶上珠,能补玉堂关下穴。”题注:“蜀中有道人,饮于酒阁,歌此诗。有许仲源者,问其诗中班龙何物,云为鹿角。授仲源制服方,化一白鹤飞去。许后亦得仙。”[11]4352《本草纲目》卷五十一“鹿”条亦引此诗,标示为“澹寮方”[12]。澹寮者,宋元之际僧人继洪之号。然此诗既成于唐代,则《澹寮方》亦当为引述。据此,可校补文书部分残缺内容。

图6 TK187(16-13)局部(左)与TK187(16-1)字(右)

3 文书字词存疑

3.1 (16-7)□令匀(见图2 第1 列) □,张氏录为“末”[1];袁氏同[3]90;孙氏录为“察”[4]393。

按:据图版,此字的下半部形似“末”或“余”,直接录为“末”字,欠妥。观文书这段话内容为:“□令匀于疼痛处,揩之出涎,立愈。”笔者推测此处或指一动作,孙氏所认“察”字,可备一说。进而,此处应借为“擦”字,但纵观TK187 整件文书,出现“擦”字的地方有两处,一处为(16-5)写作“摖”;另一处为(16-16)写作“攃”,皆未省略“手”部,故此处为“察”,存疑。再者,“令匀”之前也有出现名词的可能,如《千金要方》卷六下《面药第九》有“取鸡子白调香粉令匀”[10]134。因而不能只限于考虑动词。

3.2 (16-9)治□□风(见图7 第1 列) 张氏[1]、袁氏[3]91、孙氏皆录为“治□□风”[4]394,未辨出中间二字。

按:据图版所示中间二字,上为一污字,下为一坏字,笔者调高图片亮度时,发现污字似为“刾(刺)”字,以下坏字的轮廓与第二列最后的“(脑)”字相似。但传世医书并无“刺脑风”一病,而见“夹脑风”。“夹脑风”之名,见于《太平圣惠方》卷四十《治头偏痛诸方》[13]1202,也见于同样出自黑水城遗址,现藏于俄罗斯的医药文书TK173“《辰龙麝保命丸》药品仿单”[5]119。该病具体指两侧太阳穴连脑而痛,或跳痛、或胀痛、或刺痛、或痛连顶巅者[14]391。故疑此处或为“夹脑风”之误写。

图7 TK187(16-9)局部(二)

图8 TK187(16-10)局部(一)

“如糜”一词,可见于医书,如《千金要方》卷十八《咳嗽第五》之“芫花煎治新久嗽方:芫花、干姜各二两、白蜜一升,右三味末之,内蜜中令相和,微火煎令如糜,一服如枣核一枚,日三夜一,以知为度。欲痢者多服。”[10]328又元·李杲《脾胃论》卷中《长夏湿热胃困尤甚用清暑益气汤论》中有“或痢出黄如糜或如泔色”[16]语,以上皆取其“粥”义(《说文》:“糜,糁也。从米麻声。靡为切。”段玉裁注:“以米和羹谓之糁。专用米粒为之谓之糁。糜亦谓之粥,亦谓之饘。”。),与“糜子”义不符。此处上云做丸药“如绿豆大小一等”,续下很可能是“如糜亦可”。但在传世医书中暂未求得证明。医书中取“糜子”义时多用“黍米”一词,如《肘后备急方》卷七《治卒中沙虱毒方第六十六》中有“初得之皮上正赤如小豆黍米粟粒”[17];又如《千金要方》卷五《客忤第四》:“治小儿夜啼不已,医所不治者方:取狼屎中骨,烧作灰末,水服如黍米粒大二枚,即定。”[10]84除此之外,在TK187 文书中,出现过两处与“糜子”同义的“”字,即(16-3):“再秤子,若及四十斤”和(16-5):“铺子一层”。,《集韵》:“胡光切,音黄。糜也。”故此处“”字义存疑。

4 结语

医药文献作为黑水城社会文献的组成部分,对今人了解宋夏金元时期黑水城当地乃至于周边地区的医疗生活状况有着十分重要的意义,而文献的正确释读是开展进一步研究工作之首务。医药文献的特殊性要求校释者具有一定的医学背景,在医学语言环境的前提下,对有关医学用语进行考证。从古至今的医籍浩如烟海,但随着科技手段的不断进步,对于文献的电子综合应用更加成熟,在出土文献与传世文献的异文比堪和文献佐证方面,可以为释读者提供必要的技术支持,值得我们关注。