能谱CTA分析颈动脉斑块成分及其与脑梗死的关系

2020-10-22姬智艳刘德祥陈显杰贺雪萍向之明

姬智艳,刘德祥,陈显杰,贺雪萍,向之明

(广州市番禺区中心医院影像科,广东 广州 511400)

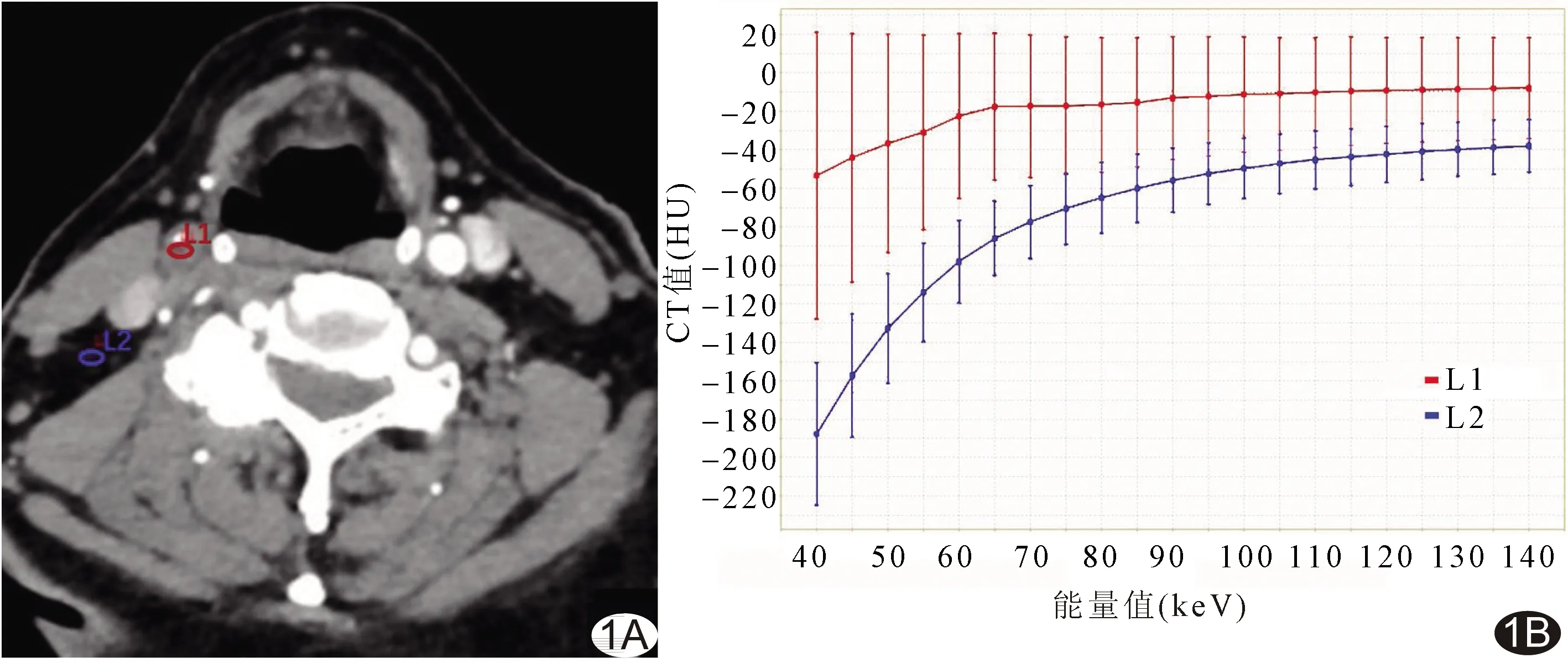

图1 患者男,58岁,右侧颈动脉CTA A.于斑块(L1)和邻近脂肪组织(L2)勾画ROI; B.斑块的能谱曲线与脂肪组织趋势一致,CT值<0 HU,提示为脂质斑块

颈动脉粥样硬化病变是脑梗死的危险因素,所形成的颈动脉斑块可致颈动脉狭窄致颅内血流灌注不足,不稳定斑块脱落则形成栓子,栓塞颅内血管而诱发脑梗死[1]。宝石能谱CT具有单能量成像、物质分离及能谱曲线等分析颈动脉斑块形态及成分的功能[2-3]。本研究探讨宝石能谱CT血管成像(CT angiography, CTA)区分颈动脉斑块成分的可行性,并分析其与脑梗死的关系。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2018年8月—2019年12月60例于广州番禺中心医院经彩色多普勒超声确诊的颈动脉斑块(颈动脉狭窄率35.38%~67.25%)患者,男34例,女26例,年龄40~75岁,中位年龄59岁。纳入标准:①临床症状主要为肢体麻木、乏力、头疼或头晕、言语不清、口角歪斜及偏身感觉障碍等;②于超声检查后1个月内接受头颈部能谱CTA和颅脑MRI,CTA图像清晰,无血管发育畸形等。

1.2 仪器与方法 采用GE Discovery CT750 HD宝石能谱CT机行头颈部CTA。嘱患者仰卧,由足部向头部方向扫描,范围自主动脉弓至颅顶。扫描参数:管电压80 kVp与140 kVp瞬时切换,管电流630 mA,机架旋转时间为0.5 s/r,探测器宽度0.625 mm×64,SFOV 25.0 cm,层厚及层距均0.625 mm。完成平扫后,以流率4.5 ml/s经右侧肘静脉注射对比剂碘海醇80 ml 或1.5 ml/kg体质量(>80 ml),选取升主动脉中部为ROI,设置CT阈值为100 HU,达到峰值后延迟5 s,以0.6×0.625 mm GSI模式行能谱CT扫描。采用Siemens Avanto 1.5T超导MR仪行颅脑MRI,采集T1W、T2W、FLAIR及DWI等序列图像。

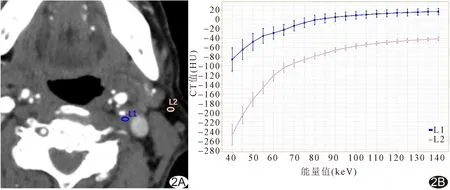

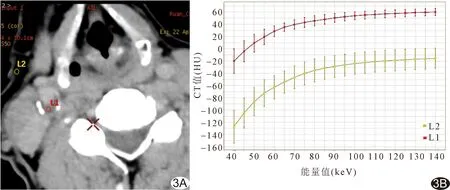

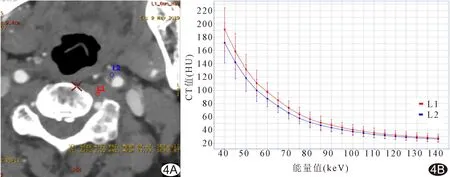

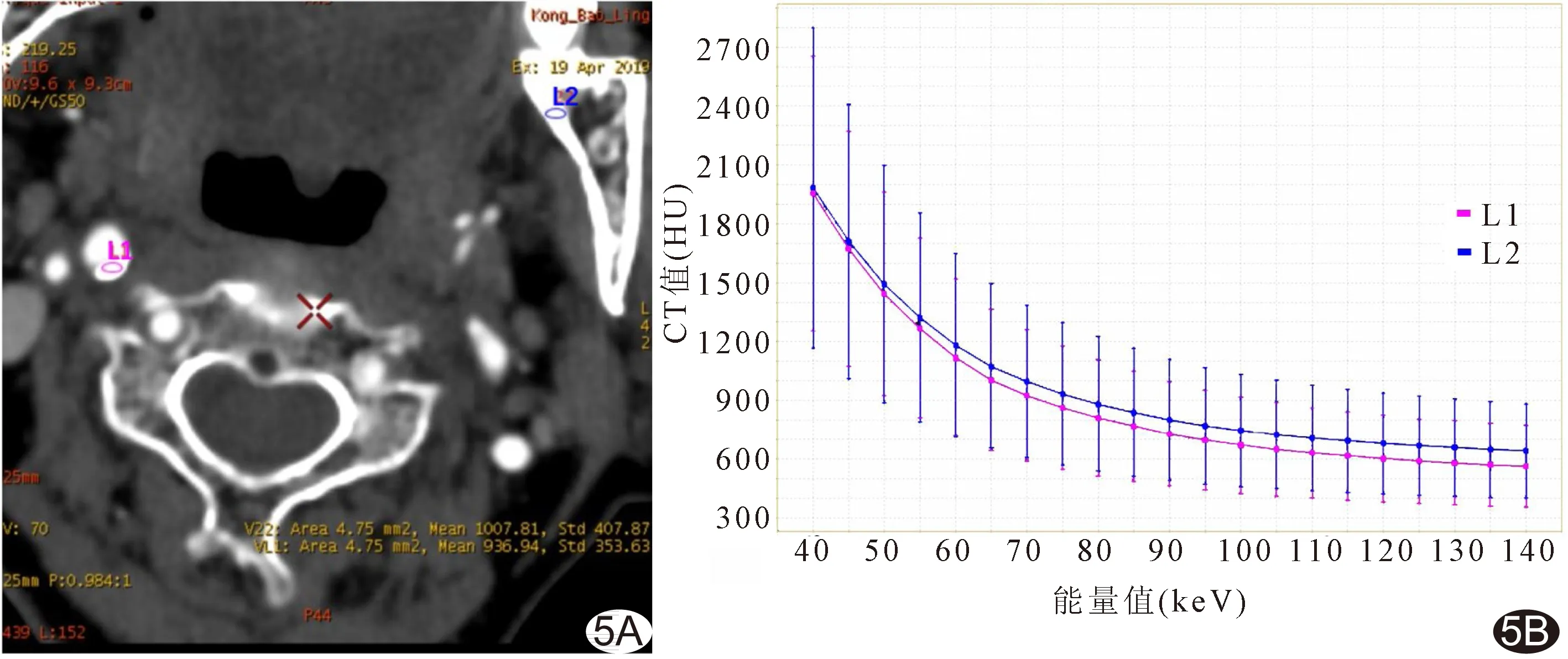

1.3 图像分析 将能谱CTA原始数据导入GE ADW4.6工作站,由2名具有8年以上头颈部影像学诊断经验的主治医师于3个层面图像所示颈动脉斑块上手动勾画面积约2 mm2的ROI,测量其CT值及有效原子序数,取均值为结果,获得其40~140 keV单能量图像平均CT值的特征能谱曲线;之后于邻近脂肪、肌肉和骨骼组织处分别勾画ROI,获得相应能谱曲线。采用曲线上对应40 keV和90 keV的2点法计算能谱曲线斜率。判断斑块成分:①斑块曲线与脂肪组织平行(呈弓背向上趋势)且CT值<0 HU者为脂质斑块(图1);②斑块曲线与脂肪组织平行且CT值分布于0 HU上下者为含脂质和纤维成分的混合斑块;CT值<0 HU者为以脂质核心为主的斑块(图2);平均CT值>0 HU者为以纤维为主的斑块(图3);③斑块曲线与肌肉组织平行(呈缓慢下降趋势),CT值>0 HU,且位于骨骼组织曲线下方者为纤维斑块(图4);④斑块曲线与骨骼组织平行(呈快速下降趋势)且CT值>0 HU者为钙化斑块(图5)。根据美国心脏协会斑块分型标准,将脂质斑块和脂质/纤维混合斑块归为不稳定斑块,纤维斑块和钙化斑块归为稳定斑块。根据MRI结果评估患者是否存在脑梗死。

图2 患者女,62岁,左侧颈动脉CTA A.于邻近脂肪组织(L1)和斑块(L2)勾画ROI; B.斑块的能谱曲线与脂肪组织基本平行,CT值分布于0 HU上下且平均值<0 HU,提示为以脂质核心为主的脂质/纤维混合斑块

图3 患者男,65岁,右侧颈动脉CTA A.于斑块(L1)和邻近脂肪组织(L2)勾画ROI; B.斑块的能谱曲线与脂肪组织基本平行,CT值在0 HU上下分布且平均值>0 HU,提示为以纤维成分为主的脂质/纤维混合斑块

图4 患者男,57岁,左侧颈动脉CTA A.于斑块(L1)和邻近肌肉组织(L2)勾画ROI; B.斑块能谱曲线与肌肉组织基本重合,CT值>0 HU但显著小于钙化斑块和骨骼组织,提示为纤维斑块

1.4 统计学分析 采用SPSS 21.0统计分析软件。计量资料以±s表示。采用单因素方差分析比较各斑块的能谱曲线斜率及有效原子序数差异,以LSD法行组间两两比较。计算各类型斑块患者脑梗死发生率。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

共109个斑块纳入研究,每例1~4个,包括21个脂质斑块、11个脂质核心为主的混合斑块、30个纤维成分为主的混合斑块、15个纤维斑块及32个钙化斑块。各斑块能谱曲线斜率差异有统计学意义(F=1 494.83,P<0.01);两两比较,脂质斑块、脂质核心为主混合斑块、纤维成分为主混合斑块间差异均无统计学意义(P均>0.05),其余各斑块间差异均有统计学意义(P均<0.01)。各斑块有效原子序数差异有统计学意义(F=2 108.74,P<0.01);两两比较,各斑块间差异均有统计学意义(P均<0.01)。见表1。

60例中,19例存在脂质斑块,11例见脂质核心为主混合斑块,19例存在纤维成分为主混合斑块,10例见纤维斑块,20例见钙化斑块;其中19例同时存在2种以上不同性质斑块。MRI于各类型斑块患者中分别检出13例、6例、7例、2例及1例脑梗死,其中2例同时存在2种类型斑块;排除斑块交叉后,相应脑梗死发生率分别为68.42%(13/19)、54.55%(6/11)、36.84%(7/19)、11.11%(1/9)、0(0/20)。 60例患者总体脑梗死发生率为45.00%(27/60),其中存在不稳定斑块和稳定斑块患者脑梗死发生率分别为53.06%(26/49)和3.33%(1/30)。

图5 患者女,63岁,右侧颈动脉CTA A.于斑块(L1)和邻近骨骼组织(L2)勾画ROI; B.斑块能谱曲线与骨骼组织基本重合,提示为钙化斑块

表1 各类型斑块间能谱曲线参数值比较(±s)

表1 各类型斑块间能谱曲线参数值比较(±s)

斑块类型能谱曲线斜率有效原子序数脂质斑块(n=21)-1.56±0.292.52±0.27脂质核心为主混合斑块(n=11)-1.69±0.324.35±0.34纤维为主混合斑块(n=30)-1.62±0.276.71±0.65纤维斑块(n=15)2.85±0.479.75±0.62钙化斑块(n=32)22.76±0.6816.54±1.25F值1 494.832 108.74P值<0.01<0.01

3 讨论

非侵入性准确分析颈动脉斑块成分及稳定性对预防及诊疗脑梗死具有重要临床意义[1,4-6]。能谱CTA利用单球管瞬时同向高低双能切换技术,结合宝石探测器的快速响应能力,可获得单能量高清图、能谱曲线图及有效原子序数图等[7-11],相比传统CTA显著降低了对比剂用量和辐射剂量[12]。多项能谱CTA分析颈动脉斑块成分与病理对照研究[8-9,13-14]结果显示,能谱CTA可有效识别钙化、纤维、脂质斑块及斑块出血、溃疡等,奠定了其用于分析颈动脉斑块成分的基础。

本研究中纤维斑块的能谱曲线斜率和有效原子序数值与文献[7,15]报道基本一致;根据能谱曲线和有效原子序数结果,进一步将含脂质成分斑块分为单纯脂质斑块、脂质核心为主脂质/纤维混合斑块、纤维成分为主脂质/纤维混合斑块,3者能谱曲线斜率与脂肪组织近似,且其间无明显差异,而3者有效原子序数差异有统计学意义,表明能谱CTA可用于分析颈动脉斑块类型。既往研究结果显示脂质斑块的能谱曲线斜率和有效原子序数分别为(-3.46±0.62)、(3.73±0.88)[7]和(-3.54±0.78)、(3.24±0.80)[15],本组以脂质成分为主的2类斑块(单纯脂质斑块、脂质核心为主混合斑块)的有效原子序数与之相似,而能谱曲线斜率绝对值较低。

本组60例患者颈动脉狭窄率均<70%,总体脑梗死发生率仍高达45%,提示相比斑块大小,斑块成分是发生脑梗死更重要的危险因素;其中不稳定斑块和稳定斑块患者脑梗死发生率分别为53.06%和3.33%,单纯脂质斑块、脂质核心为主混合斑块及纤维成分为主混合斑块患者脑梗死发生率分别为68.42%、54.55%和36.84%,表明斑块内脂质成分含量与发生脑梗死相关,斑块脂质成分越多,其稳定性越差,患者发生脑梗死的风险越高。已有研究[1,5,10]证实不稳定斑块(包含脂质、薄纤维帽、出血、溃疡等)与脑梗死呈正相关,而稳定斑块(纤维、钙化)与发生脑梗死呈负相关。

综上所述,能谱CTA可有效细化分析颈动脉斑块成分及类型;斑块脂质成分越多,稳定性越差,患者发生脑梗死的风险越高。本研究不足之处:①样本量较少,无斑块内出血病例;②未经病理学检查证实斑块成分;③无法直接证实斑块成分与脑梗死的关系;有待增加样本量进一步深入研究。