基于抛锚式教学的导学案设计

2020-10-21张苏丹张丽阎建辉

张苏丹 张丽 阎建辉

摘 要:为促进学生学习方式的转变,发展学生核心素养,文章分析了抛锚式与导学案教学结合的理论和实践的可行性,并以“金属钠的化学性质”教学为例进行基于抛锚式教学的导学案设计。

关键词:核心素养 抛锚式 导学案

导学案是教师根据学生的身心发展的规律及认知水平,为引导学生主动建构知识而编制的方案。随着在教学中的运用,导学案逐渐暴露了许多问题,王辉等人通过研究得出目前学校的導学案忽视了“导”的本意,且导学案研发中内容选择局限于教辅或教材内容,这不利于启发学生思维及调动学习积极性,故在实际教学中导学案没有起到应有的教学效果。

一、导学案与抛锚式教学结合的可行性

《普通高中化学课程标准》(2017年版)(以下简称《课标》)中提道:“真实、具体的问题情境是学生化学学科核心素养形成和发展的重要平台。”而抛锚式教学是建构主义理论指导下的一种教学模式,要求教学内容建立在有感染力的真实事件或问题的基础上,让学生更有效地建构知识。邱瑞烁通过将抛锚式教学模式引入化学教学中,得出抛锚式教学可降低学生对化学知识的学习的畏惧情绪,且可激发学生学习兴趣,这正好弥补导学案的不足。

导学案与抛锚式教学都强调引导学生开展自主学习、探究活动,强调在教学中学生的主体。抛锚式教学的“锚”(即创设情景或问题解决)可为导学案提供良好教学环境,避免教学无趣味,而导学案可为抛锚式教学提供教学方向,引导学生在自主学习过程中围绕教学目标开展,有利于知识系统化,故两者存在良好互补性,所以在理论上将导学案与抛锚教学相结合具有理论可行性。沈文炳将抛锚式与导学案相结合得出该模式可激发学生自主学习兴趣,并能培养学生创新思维能力,则将导学案与抛锚教学相结合具有实践的可操作性。故本文章以“金属钠的化学性质”为例进行基于抛锚式教学的导学案设计。

二、基于抛锚式教学的导学案设计

1.学习目标

核心素养的五个教学目标

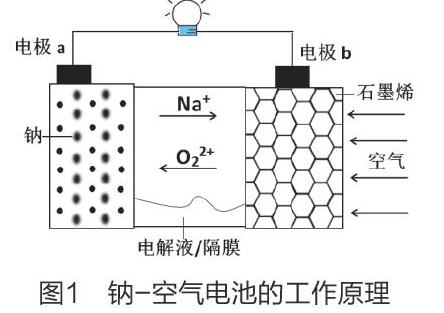

宏观辨识与微观探析,从钠-空气电池的微观原理图及钠与氧气在加热条件下的宏观实验现象的两个视角来深刻理解钠与氧气反应的实质。

证据推理与模型认知,根据钠原子结构,推出钠的化学性质,强化“结构决定性质”的认知模型;能从物质组成及氧化还原反应的角度,预测钠与水反应的产物。

实验探究与创新意识,观察钠与氧气反应的实验,客观记录实验现象;完成钠与水的实验探究,能对实验现象进行分析并得出结论。

变化观念与创新意识,改变钠与氧气的反应条件,产物也随之不同,认识到化学变化需要一定的条件,遵循一般规律,体现化学学科思想。

科学精神与社会责任,通过钠的性质实验,逐步形成严谨求实的科学态度;借助钠-空气电池的真实情景,充分认识到化学科学的价值,培养社会责任感。

2.内容分析

《活泼的金属单质——钠》是人教版高中化学必修第一册(新版)第二章第一节的内容,是元素化合物知识的起始节。本节内容通过分析钠原子结构推理出钠的化学性质非常活泼,让学生形成结构决定性质的认知模型,再通过钠在空气中和水中的反应加以证实,通过对比钠与氧气反应条件不同,产物不同,让学生初步形成化学变化是有条件的观念。

《课标》要求结合真实情景中的应用实例或实验探究,了解钠的主要性质,并认识其在生产中的应用,故本次教学先以真实情景——研发新型钠——空气电池的缘由激发学生求知欲,通过导学案的引导让学生预测钠的化学性质,然后提问钠——空气电池的工作原理引出钠的性质及在不同条件下与氧气的反应,紧接着提出钠——空气电池在使用时可能存在的隐患,进而引出钠与水的反应,最后展望钠——空气电池的发展前景,让学生具有探索未知、崇尚真理的意识。

3.教学过程

(1)课前预习

课前任务1:课前利用在线学习平台观看视频,以“工作坊”为单位讨论解决问题。

抛锚式教学设计:视频情景:新型钠-空气电池的介绍。问题设锚:为什么科学家能从锂-空气电池联想到钠-空气电池的开发?

导学案设计:

任务①从原子角度分析讨论,并预测钠的化学性质。

任务②根据金属的物理通性,推测金属单质钠的物理性质有哪些?

学生活动:① 观看视频。② 以“工作坊”为单位讨论问题。根据导学案的引导,从原子角度思考问题,得出锂、钠的原子结构最外层都是只有一个电子,钠的化学性质非常活泼。③ 预测金属单质钠的物理性质:有银白色金属光泽,硬度小。

评价任务1:诊断并发展学生认识物质的思路水平(孤立水平、系统水平)。

素养意图:通过介绍新型钠——空气电池,了解当前新能源电池的发展及金属空气电池的研究进展,让学生能理解化学、技术、社会之间的相互关系,突出化学学科的价值。根据导学案的引导,推测钠的化学性质、物理性质,可突出证据推理素养,并强化“结构决定性质,性质决定用途”的认知模型。

(2)问题讨论与交流

学习任务1:基于化学三重表征——宏观、微观、符号,深刻地理解在钠与氧气加热条件下的反应实质。

设计实验方案并探究,观察到钠受热后先熔化,然后剧烈反应发出黄。

抛锚式教学设计:图片情景:钠-空气电池的工作原理,如图1。问题设锚:钠-空气电池工作时发生什么化学反应?

导学案设计:任务①:观察常温下钠与氧气反应的实验,总结钠的物理性质及其保存方式,并用化学反应方程式解释实验现象。任务②:若条件改为加热,钠又会发生什么变化?以“工作坊”为单位,设计实验方案并探究。教师引导:生成的淡黄色固体为过氧化钠NaO,请通过钠的化合价分析氧元素的化合价,并尝试写出其化学方程式,推出NaO的化学性质。教师讲解:钠-空气电池工作时发生的反应为2Na+O=NaO,此反应是氧化还原反应,反应进行时电池外电路产生电子移动,内电路产生离子移动,整个装置形成闭合回路,就产生电流了。

学生活动:(1)看图片并思考问题。(2)观察实验并总结:钠具有银白色金属光泽,能用小刀切开,说明质软,硬度小;新切开的钠的光亮表面很快变暗了,说明钠不能存在空气中,发生化学反应为:4Na+O2=2Na2O,所以钠要保存在石蜡或煤油中。(3)设计实验方案并探究,观察到钠受热后先熔化,然后剧烈反应发出黄色火焰,最后生成一種淡黄色固体。(4)分析得氧的化合价为-1,讨论得出NaO既有氧化性,又有还原性,其化学反应方程式为:2Na+O=NaO。(5)认真听讲。

设计实验方案并探究,观察到钠受热后先熔化,然后剧烈反应发出黄

评价任务2:发展学生认识物质及其转化的思路水平(孤立水平、系统水平)

素养意图:从钠-空气电池的微观原理图到钠与氧气的宏观实验现象,再到化学反应方程式,突出了化学三重表征,让学生进一步掌钠与氧气的反应实质,并培养学生从宏观和微观相结合的视角分析问题,发展宏观辨识与微观探析的素养。通过钠的化合价推出其化学反应方程式及NaO的化学性质,有利于发展学生从元素价态认识物质性质的结构化水平,突出证据推理的素养。

(3)实验探究

学习任务3:实验探究钠与水的反应。

抛锚式教学设计:提问设锚:钠电池的研究成果于2012年在《EC》杂志上发表了,但近几年来钠-空气电池并没有推广使用,其在使用上可能有什么隐患?

导学案设计:任务①:探究钠与水的反应,从物质组成及氧化还原反应的角度,预测钠与水反应的产物是什么?任务②:完成钠与水反应的实验,从钠在水中位置、钠的形态变化、溶液颜色变化等方面观察,并分析现象,写出化学方程式。教师引导:所以钠-空气电池在使用时要注意些什么?

评价任务3:发展学生探究物质性质的能力水平(基于经验水平、基于概念原理水平、系统设计水平)。

素养意图:根据导学案的提示,引导学生从物质组成和氧化还原反应两个视角来分析推理钠与水的反应产物,突出证据推理的素养。通过钠与水的反应,引导学生对观察记录的实验信息进行加工并获得结论,逐步培养学生独立思考、勇于创新的精神,突出科学探究与创新意识的素养。

(4)拓宽视野

学习任务4:了解钠-空气电池的发展前景。

抛锚式教学设计:视频情景:钠-空气电池发展前景。

导学案设计:课后探究:搜集资料,了解钠-空气电池具有什么优势?

学生活动:以“工作坊”为单位,搜集相关资料并进行组间汇报交流。

评价任务4:诊断并发展学生对化学价值的认识水平(学科价值视角、社会价值视角、学科和社会价值视角)。

素养意图:基于真实情景钠-空气电池开展教学活动,不仅可促进学生学习方式的转变,且能让学生充分认识化学科学的价值,认识到化学能够创造更多物质财富满足人民日益增长的美好生活的需要,培养科学态度与社会责任的核心素养。最后留个问题让学生课后思,设悬念,引导学生课后去思考,既能引起学生探究兴趣,又能巩固知识。

三、教学反思

通过对基于抛锚式教学的高中化学导学案的设计,充分发挥导学案“导学”的作用与抛锚式教学的“真实情景”作用,调动学生学习积极性,提高注意力,并引导学生学会课前预习,课中合作探究,课后归纳总结,学会如何听课,培养创新能力。本节课的设计只是教学蓝图,在真实课堂上具体效果如何,有待学者做进一步的实践研究。

参考文献

[1]王辉,滕明堂.导学案教学的困境及重建[J].教学与管理,2018(24):14-16.

[2]中华人民共和国教育部制订.普通高中化学课程标准[M].北京:人民教育出版社,2018:74;15.

[3]邱瑞烁.应用拋锚式教学突破高中化学教学中的难点——以人教版“化学能与电能”为例[J].中学化学教学参考,2017(06):40-41.

[4]沈文炳.基于抛锚式的复习“导学案”模式——以“动量守恒定律”为例[J].湖南中学物理,2014,29(04):8-10.

作者简介

张苏丹(1994—),女,湖南理工学院化学化工学院学科教学(化学)专业18级硕士研究生,主要研究方向为中学教育。

通讯作者

阎建辉(1958—),男,博士,教授,