从敦煌壁画走来的精灵

——漫谈敦煌壁画与戏剧服饰艺术

2020-10-21韩春启

韩春启

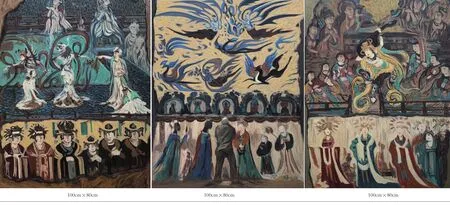

创意临摹:《敦煌丽人系列》 油画/韩春启

世界上有太多的历史壁画,但是没有一个能像敦煌壁画这样不间断地、生动地描绘了一千多年的人们的生活场景。从这些丰富完整的描绘中,人们能连缀起一条色彩斑斓盛大有趣的服装长河,为戏剧服装设计中的创作提供丰富的滋养和浪漫的想象。

重读和临摹敦煌壁画,笔者有了许多全新的感受,戏剧服装人物的个性化是其最重要的设计原则。在服装的相同款式和色彩中发掘人物的个性特征,敦煌壁画人物给了笔者很多具体而又生动的案例。敦煌壁画中无论是供养人、飞天、菩萨,以及众生灵,个个都具有鲜明的“人物个性”。在那些模糊的形色中,笔者分明看见了人间各色人物的活灵活现,那种人物神韵也都在写实与写意之间徘徊游走。见图1。

图1 创意临摹:《敦煌丽人系列》 油画/韩春启

1 人物的写实与写意

敦煌壁画上的供养人形象就是一部连缀的中华服装史。虽然它受到地域和民族的限制,但是可以清晰地看出一条引进融合与发展的脉络,这条脉络带着明显的文化融合的印记。

从纯美术的角度看敦煌壁画中的人物都是写实的。以往的服装设计主要关注衣服的款式和色彩,却很少注意到“人物”。仔细分析敦煌壁画,在那些显得稚拙的勾勒中,人们会直观地感受到人物生活的地域特点;也可以在流畅的线条里或粗粝的涂抹中发现人物的喜怒哀乐;甚至还可以在纷繁璀璨的色彩间隙里,发现一缕西北人(或者是西域人)的浪漫幽默。同时,人物的面部表情也造就了不同种族、时代和性别的生动形态。通过敦煌壁画中人物的脸,几乎可以梳理出一部西北民族的面部风物志,从中可以发现历史的迁徙与人文艺术的碰撞与交融的明显痕迹。这种艺术化的手法在今天看来依然具有强烈的感染力,不能不说这是一个神奇的现象。

敦煌壁画中人物的服饰从具有“亚热带”风格的穿着特点到逐渐中原化的完美款型,经历了一条充满文化融合的唯美路线。因此,围绕着这种纵向的历史时间脉络,供养人服饰构成了一条完整的文化融合的形象组群。从美术表达的角度看,敦煌壁画的供养人表现出了与宗教信仰相同的意识,那就是“主人或者主要人物”在位置上处于中心、主要和明显的区域,这其实是人类在对待等级上的直观表现。有意思的是这种“有意显性”的表达,带来的不仅是对现实世界的一种界定,而且是一种“魔幻现实”的艺术表达。对比埃及壁画中的人物阶级,会让人觉得这是同一个师傅教出来的徒弟所为。虽然都是写实,埃及人物的大小更多地强化了“扁平的装饰感”,他们与主人和神之间更多的是仪式与宗教的严谨与呆板;而敦煌人物的阶级表现出更多的“人”的性格与生活。同时,由于敦煌壁画是在廊、洞、墙、顶的特殊表现空间,使得敦煌人物更加具有“随型的装饰”写意特点,反而更多了“形式审美”的特征。

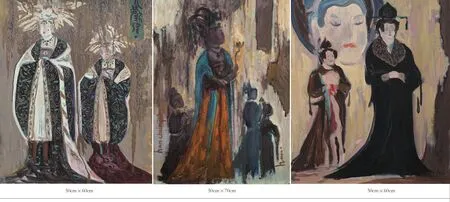

例如,晚唐196窟的女子形象,“头梳假髻,上插花钗,一髻已经被大风吹散。身著云肩花钗彩锦礼衣,......”这是在描绘一名“外道的淫荡妇女形象”。可是从画面中我们只感受到美艳华丽的生动少女形象。画工不但非常生动地描绘了少女的婀娜多姿,同时还巧妙地利用地面上倾斜的青草、衣袖与头饰的飘动,抓住了少女迎风赶路的绝妙瞬间(图2a)。图2b~图2c描绘少女舞蹈的神韵更是惊世绝笔。人物的动态和舞蹈的“风姿”都跃然壁上,让人称绝。

图2 创意临摹:《敦煌丽人系列》 油画/韩春启

图3 创意临摹:《敦煌丽人系列》 油画/韩春启

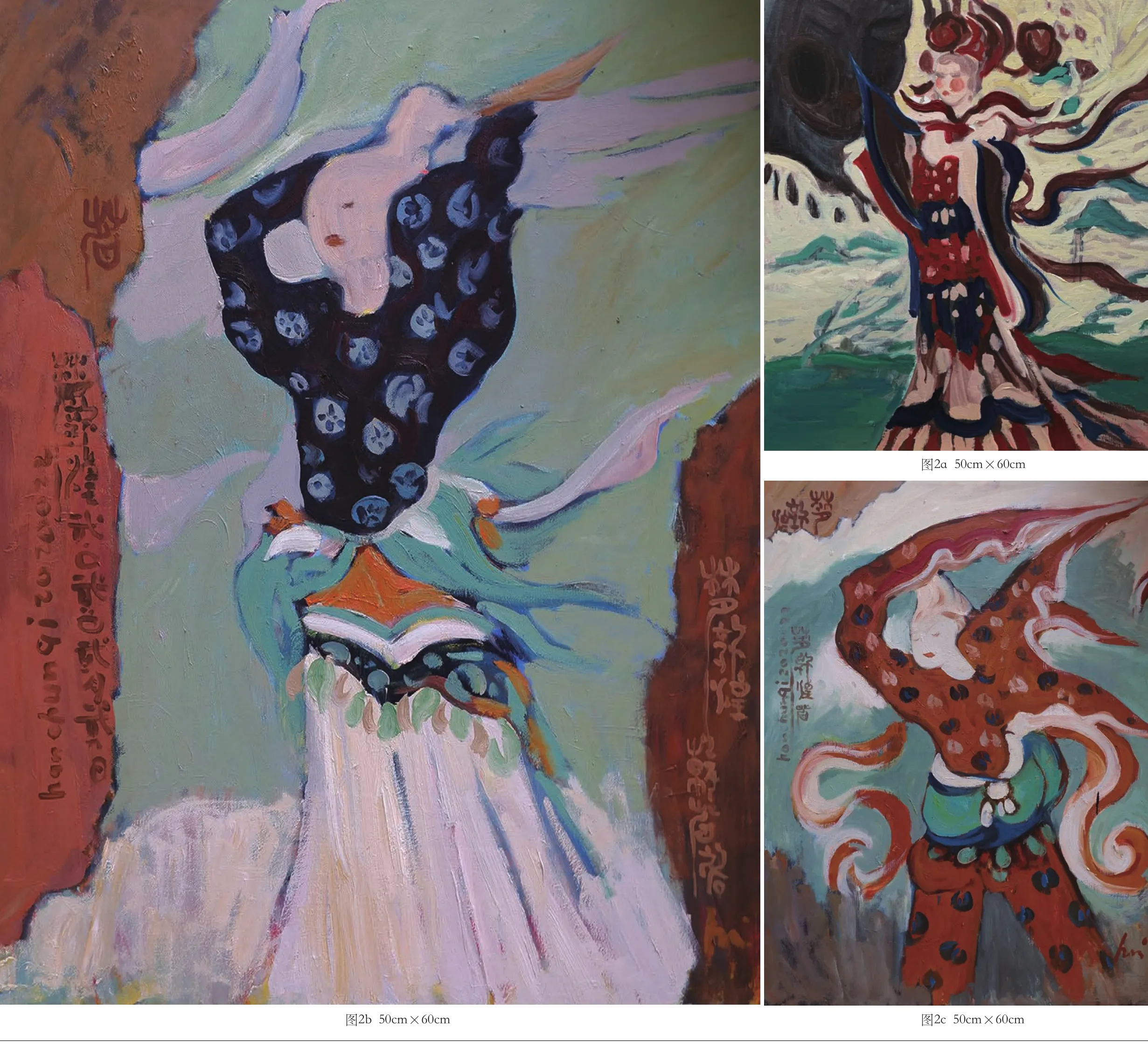

2 服饰的写意与写实

在供养人和表现生活场景的人物服饰上,敦煌壁画中的人物服饰则具有非常清晰的“递进传承”关系。但是,笔者发现,由于画工的“技能”和当时人们对“供养人”认识的差异,在服饰表现上呈现出非常明显的差别。谈到写意,笔者要特别强调敦煌壁画的“天人合造”。何为天人合造?那就是人们今天看到的敦煌壁画总体的美是残缺美。这种残缺美是经过了一千多年的时间,众多民族地域的画工绘制,人为的破坏、铲涂、偷盗和覆盖,加上时间的侵蚀与变色等,造就的今天的敦煌大美。例如,隋390窟女子供养人与侍女;初唐375窟和381窟贵妇侍女等人物(图3),正是因为“残破的模糊”反倒给了人们更加高级的审美想象。正是那些变与不变的色与线让人体验了另一种美的情感体验。

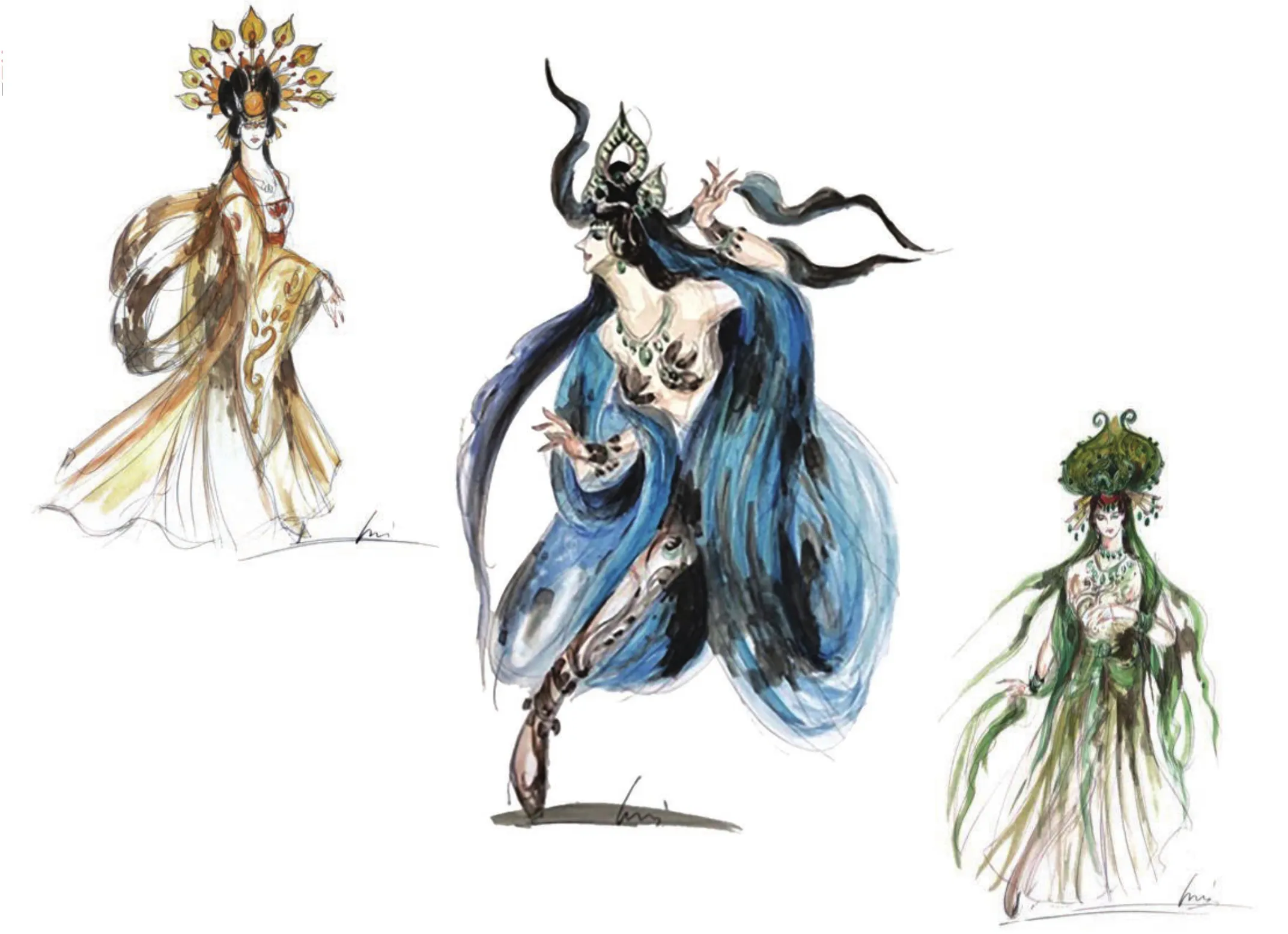

所有这些都为人们设计创作提供了丰富的想象。从芭蕾舞剧《敦煌往事》人物的服装设计(图4)中可以看出,设计者很准确地抓住了“敦煌的感觉”。其服饰造型色彩和人物动态,无不沉浸着浓浓的敦煌味道。这些就是敦煌艺术给人们提供的真实而又浪漫的艺术滋养。

图4 芭蕾舞剧《敦煌往事》/服装设计:陈晓君

图5 创意临摹:《敦煌丽人系列》 油画/韩春启

图6 创意临摹:《敦煌丽人系列》 油画/韩春启

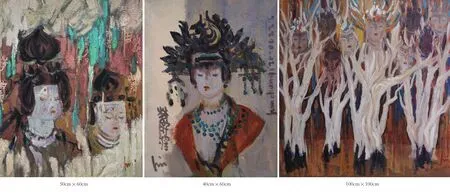

3 妆容头饰的写实与写意

除了服饰,浩瀚的敦煌壁画中有上万各色人神的脸和头饰。在多种文化的交汇过程中形成了丰富多彩的绘画表现手段。因此,其造型的丰富、色彩的多变和冠帽头饰各异的奇异,都使得敦煌壁画人物的脸部描绘更加生动而具有艺术的形式感,见图5。

谈到敦煌人物的脸部描绘就不能不谈人物的发髻和头饰。敦煌壁画人物的冠帽、发髻和头饰的丰富与完整是非常罕见的历史遗存。在纷繁丰富的敦煌壁画人物发髻、冠帽与头饰中,除了一些人们在其他历史文献中看见了解的传统服装史的样式,其最有特点是胡人和异域民族的头饰冠帽与装饰发髻,见图6~图7。

图7 敦煌服饰创意设计:韩春启

在这些写实的纪录式描绘中,人们依然能够发现那些追求“理想之美”的创作型作品。这些表现手法具备了艺术浪漫的所有因素;夸张的造型和色彩,变异的角度与饰物,甚至排列的顺序和前后都是精心的有意而为。配合人物个性化的表情,人物的发髻与头饰都充满了梦幻般的视觉美;在看似呆板的站姿中,人物的官帽已经悄悄地进行了变异;特别是那些胡风人物的发髻、头饰和冠帽更是进行了恰到好处的夸张和美化,使其与汉文化人物之间形成了一组互相映衬的靓丽风景线。

例如,盛唐217窟“梳回鹘发髻少女”的“勾肩搭背”那种亲昵和温馨;初唐220窟的“童子嬉戏”,以及北魏257窟的“王后系列”,无不呈现着清晰与模糊的审美体验。笔者不认为这些浪漫的畅想与写实形象相冲突。恰恰相反,正是这些写实形象与模糊空白才完整了真实的艺术形象。因为现实的写实与艺术的写意是不能分开的,如果没有那些不知从哪里来的各色画工,如果没有他们良莠不齐的绘画技能,如果没有供养人们的特殊需求,如果没有千年风霜的残损与破坏,变色与剥落......哪里会有今天的敦煌?

敦煌壁画是一个巨大的宝库,人们将从那里汲取永不枯竭的创作灵感。从其人物的脸上笔者似乎读懂了一丝人间的悲欢离合,从其服饰上感受到了时代的变迁带来的融合与变化;而那些生动的面孔将成为艺术创作不尽的源泉。