日美贸易摩擦再审视及对中国的启示

2020-10-20王会奇程卫红赵明晓

王会奇 程卫红 赵明晓

摘 要:中美经贸摩擦具有复杂性、严峻性和长期性。日美贸易摩擦和中美经贸摩擦在国际环境方面具有相似之处,重新审视日美贸易摩擦,对我国应对中美经贸摩擦的策略选择具有重要现实意义。本文总结了日美贸易摩擦逐步升级的过程与特点,梳理中美经贸摩擦与日美贸易摩擦的异同,分析了日本应对摩擦的经验和教训,并就我国如何更好地应对经贸摩擦提出建议。

关键词:日美贸易摩擦;中美经贸摩擦;异同对比;经验教训

中图分类号:F830 文献标识码:B 文章编号:1674-2265(2020)09-0040-05

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2020.09.006

2020年1月15日,中美双方达成第一阶段经贸协议,在知识产权、技术转让和农产品贸易等方面初步形成共识,但双方在科技、投资等领域仍存在分歧,中美经贸摩擦的复杂性、严峻性和长期性依然突出。日美贸易摩擦始于20世纪50年代,其间双方互相博弈、互有得失。重新审视日美贸易摩擦,对我国应对中美经贸摩擦的策略选择具有重要现实意义。本文总结日美贸易摩擦逐步升级的过程与特点,梳理中美经贸摩擦与日美贸易摩擦的异同,分析了日本应对摩擦的经验和教训,并就我国如何更好地应对经贸摩擦提出建议。

一、日美贸易摩擦和中美经贸摩擦产生的时代背景

二战后的日本依靠巨额外贸出口带动经济快速发展,美国是其最大的对外贸易伙伴国。20世纪50年代,日美贸易摩擦出现,20世纪80年代达到白热化。2018年4月,美国提出对我国商品加征关税,中美经贸摩擦自此爆发,焦点从关税扩大至科技、投资等领域。对比两次摩擦发生的国际、国内环境,得出以下几点相似之处:

(一)两次摩擦均发生在全球经济动荡后的恢复时期,全球贸易保护主义抬头

日美贸易摩擦发生于二战结束、石油危机后,全球经济处于恢复期,总需求减小,贸易萎缩严重,多国采取各种贸易保护措施。2008年以来,随着全球金融危机和欧洲债务危机爆发,全球经济复苏乏力,双边或多边贸易摩擦频发,全球贸易保护主义再次抬头。

(二)美国均试图利用贸易摩擦来缓解国内政策空间不足问题

历史上,美国有贸易保护主义传统,一旦对外经济地位下降,特别是贸易赤字恶化后,会通过挑起贸易摩擦转嫁国内矛盾。20世纪70—80年代,凯恩斯主义经济政策对美国经济的促进作用减弱,社会消费和就业水平降低,政策调整空间严重不足,于是美国将矛头指向日本,试图利用贸易救济保护国内弱势产业。特朗普上台后,实施宽松财政政策,通胀预期增强,财政、货币政策调整空间面临瓶颈,试图再次发动贸易摩擦解决巨额贸易赤字问题。随着制造业、高新技术产业迅猛发展,我国成为美国的重点针对对象。

(三)中日两国出口依存度均偏高

二战后的日本实行“贸易立国”发展战略,出口规模迅速扩大。1955年后的30年里,日本出口额增加近87倍。世界银行数据显示,1960年至今,日本出口依存度为10%—20%。如今,我国与世界各国贸易往来频繁且深入,世界银行数据显示,我国出口依存度相对日本更高,1994年后持续高于20%,2006年更是达到39.1%,2016—2018年保持在18%左右。

(四)中日两国均面临经济结构调整难题和复杂社会环境问题

20世纪70—80年代,日本经济迅猛发展,但高能耗、高污染的出口导向型增长模式受到需求和成本的双重打压。贸易摩擦加剧,原材料和能源价格高涨,产业发展更加受到资源和环境约束。在经济结构调整中,日本同时面临人口老龄化、储蓄率高企、产能过剩、经济负债率高及资产价格泡沫等一系列内部问题。日本经济增速从1971年的9%大幅下滑至1995年的1%左右。当前,我国也处于经济结构调整的关键期,同样需要解决人口老龄化、产能过剩、负债率高等关键问题。

二、日美贸易摩擦逐步升级的过程与特点

二战后的日本坚持“贸易立国”,外需主导型经济快速增长。美国为弥补对日巨额贸易逆差,发起贸易摩擦,焦点逐步由微观的轻工业、重工业、高新技术产业层面升级至宏观的货币、经济层面。

(一)日美贸易摩擦的微观层面

日美贸易摩擦经历了轻工业、重工业、高新技术产业三个阶段。

1. 聚焦轻工业。1956年,日本棉纺织品在美国纺织品进口中的占比从1951年的17.4%上升至60%以上。美国动用多边贸易、双边谈判等手段施压,要求日本自愿出口限制。日本优势行业由纺织品向钢铁业转型耗费近15年,直到1972年,双方签署《美日纺织品贸易协定》,日本将在未来3年内控制对美纺织品出口规模。

2. 聚焦重工业。20世纪60—80年代,日本钢铁、彩电、汽车在美国占有率大幅提升,美国步步紧逼,遏制日本支柱产业发展。1969年日本钢铁占美国总需求的42%;1976年日本彩電占美国市场的30.9%;1980年日本汽车占美国市场的24%。因国内厂商受到日本廉价进口品冲击,美国对日本进行反补贴调查、反倾销诉讼、“301条款”威胁、加征报复性关税等贸易制裁。最终日本自愿出口限制,扩大进口,签订多份行业协定,例如维持特种钢市场秩序的协定、限制对美出口量的《日美彩电协定》、承诺取消汽车零部件关税并开放汽车及其零部件市场的《美日汽车及零部件协议》等。

3. 聚焦高新技术产业。在半导体行业摩擦(20世纪80年代)、电信业摩擦(20世纪80—90年代)中,美国因自身厂商难以进入日本封闭的半导体和电信市场,对日本提起诉讼,要求日本开放半导体和电信市场,并限制日资对美国半导体公司的投资并购。最终日美签订以日本开放市场为核心的10年期双边协议,日本主动对出口美国的产品实施价格管制,并推动系统性全行业的市场开放。

(二)日美贸易摩擦的宏观层面

在全方位結构性冲突阶段,由于行业摩擦并未完全改善贸易失衡,美国试图从宏观上“改造”日本,包括货币、经济两个方面。

1. 货币方面,美国试图迫使日元升值以改善贸易逆差。由于贸易逆差居高不下、行业摩擦收效甚微,货币摩擦成为美国新一轮反击着力点。20世纪80年代的摩根报告旨在解决美元日元不匹配问题,提出“日本金融自由化,日元国家化”,奠定了美国对日元高压政策的基础。1985年的《广场协议》将强势美元转变为弱势美元,迫使日元升值,日元在转年年初就快速升值35%,日本出口遭到重创。

2. 经济方面,美国要求日本扩大内需、开放市场。由于美国跨国公司的全球化投资和经营,日元升值仍未完全改善贸易失衡,美国利用《MOSS谈判协议》《日美结构问题协议》《日美综合经济协议》等从经济层面施压。1985年的《MOSS谈判协议》要求日本开放美国虽具备竞争力但对日出口量低的电子通信、医药品及医疗器械、电子、林产品市场,日本最终下调或取消相关品类关税。1989年的《日美结构问题协议》要求日本扩大内需,日本在随后十年内进行高达430万亿日元的公共投资。1993年的《日美综合经济协议》要求日本扩大进口,日本被迫大幅提高对外国产品和服务的政府采购,促进了美国对日直接投资。

(三)日美贸易摩擦的主要特点

1. 摩擦焦点层层升级,美国瞄准日本优势产业步步紧逼。在产品上,表现为初级、中间、最终产品的升级;在产业上,表现为劳动、资本、技术密集型到高新技术产业的升级。美国为维护自身国际优势地位,瞄准日本支柱行业不断加大打击力度。但同时,日本准确把握机会,快速推动国内产业优化转型升级。

2.日本巧妙使用“拖”字战略,刻意回避贸易摩擦。日美贸易摩擦历时30余年,各个阶段持续时间均长达10多年,可见日本巧妙拖延,为国内产业转型争取时间。就纺织品来看,摩擦起于1957年,15年后日美才签署《日美纺织品协定》,而此时钢铁已经替代纺织品成为日本新的支柱行业,一定程度上减弱了协议对经济的不利冲击。

3. 美国从抓行业的微观层面升级至抓经济的宏观层面。细看摩擦各个阶段发展,美国逐步扩大制裁范围,由单一行业到多角度覆盖(见表1)。焦点由签订协定协议的单一行业摩擦、限制日本优势产品出口的微观层面,扩大至《广场协议》迫使日元升值、《日美结构问题调整协议》要求解决宏观经济问题、倒逼日本转变经济体制的宏观层面。

4. 美方反制手段层出不穷,步步紧逼。从贸易制裁威胁、反倾销诉讼、加征进口关税,到“301条款”威胁、贸易保护条款威胁、政治与经济手段胁迫、“超级301条款”威胁等,美国对日本反制措施层层升级,影响范围也从产品、行业最终扩大至宏观经济。

三、日本应对日美贸易摩擦的措施选择及其得失

面对美国反制措施不断升级、影响范围持续扩大,日本先后采取了自愿出口限制、积极提振内需、制定过度宽松政策、扩大直接投资、坚持“科技立国”五项措施,对自身经济发展带来不同程度影响。

(一)自愿出口限制虽积极促进产业升级,但丧失平等对话权

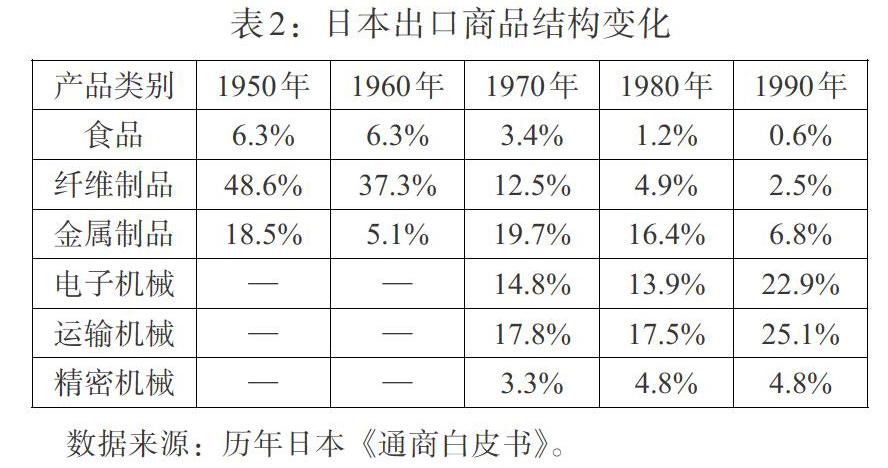

面对美国早期制裁压力,日本自愿实行出口限制,从企业、行业、国际贸易三方面形成积极促进作用,促进日本企业加快成本削减和技术提升以应对美国的高昂关税,加快国内产业结构转型,推动出口产品升级。日本的核心贸易产品逐步转向运输机械、电子机械、精密机械等资本密集型、技术密集型和高新技术产业(见表2)。

表2:日本出口商品结构变化

[产品类别 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 食品 6.3% 6.3% 3.4% 1.2% 0.6% 纤维制品 48.6% 37.3% 12.5% 4.9% 2.5% 金属制品 18.5% 5.1% 19.7% 16.4% 6.8% 电子机械 — — 14.8% 13.9% 22.9% 运输机械 — — 17.8% 17.5% 25.1% 精密机械 — — 3.3% 4.8% 4.8% ]

数据来源:历年日本《通商白皮书》。

出口控制同样存在消极影响。对内,外销不畅、内需不足导致产品积压、产能过剩,顺差收窄拉低经济增速,日本实际GDP增速从20世纪60年代的9.3%降至20世纪70年代的4.5%;对外,屈于美国霸权会降低自身国际地位,丧失平等话语权,以致签署诸多不利协议(《MOSS谈判协议》等)。

(二)提振内需可有效维系经济增长,但把握不当会导致政策过度宽松化,不利于经济健康稳定发展

二战结束后,日本经济长期依赖外需。为降低贸易摩擦影响,日本在1987年的《前川报告》中主动提出向内需主导型经济转变。积极的是,提振内需可有效弥补顺差收窄导致的经济增速放缓,维系经济增长。消极的是,政府的不理智判断致使滥用过度宽松的财政、货币政策,国内兴起东京临海港湾开发等房地产开发高潮,资产泡沫在财政、货币双宽松环境下积累,不利于经济长期健康发展。

(三)因决策失误导致的过度宽松政策易引发通货膨胀,压缩未来政策刺激空间

《广场协议》迫使日元大幅升值,4年内日元升值46%,但因政府错误估计日元升值对经济的影响,导致宽松政策力度过大。一方面,引发通货膨胀,国内大量资金涌入房地产及股票市场,叠加境外热钱流入后,房地产等资产泡沫积聚;另一方面,收窄政策独立性空间,加剧经济不稳定性,加大金融风险,最终导致日本“失去的十年”。

(四)扩大对外投资有利于规避贸易摩擦、优化全球产业布局,但导致国内产业“空心化”,引发投资摩擦

随着日元升值,日本马自达、丰田等企业纷纷赴美投资设厂。1986年,日本对外直接投资净流量占当年GDP的70%。日本基于贸易替代效应和针对性产业转移,有效规避贸易壁垒,开拓国际市场,优化全球产业布局,但引发国内外不稳定因素:在国内,制造业急剧萎缩,导致产业“空心化”,加大就业压力,影响社会稳定;在国外,易激起国外企业、工会不满,20世纪80年代的日本三菱地产收购美国洛克菲勒中心大厦事件引起美国民族主义情绪反弹,引发投资摩擦。

(五)“科技立國”战略推动日本向全球价值链高端攀升

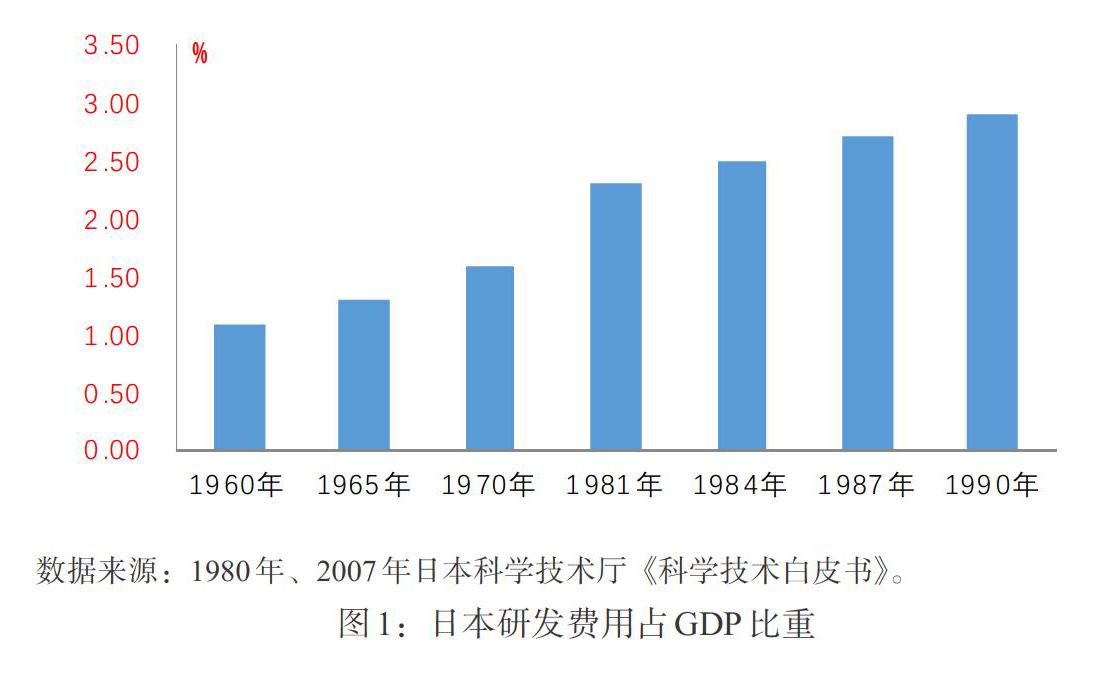

日本在摩擦导致的产能过剩、产品出口附加值较低等问题压力下,提出由“贸易立国”转向“科技立国”,研发费用占GDP比重自1981年起大幅提高(见图1)。通过大力发展技术、知识密集型产业,有效促进企业产品创新,推动国内产业结构优化升级,大幅提升出口产品附加值和国际分工地位,推动日本向全球价值链高端攀升。

四、中美经贸摩擦的特征梳理与归纳

2018年美国对进口自我国的500亿美元商品加征25%关税,我国及时出台对应反制措施,中美经贸摩擦正式爆发,仅1年多时间已出现三轮关税加征(见表3),摩擦全面升级。2020年1月15日,中美达成第一阶段经贸协议,涉及汇率、金融服务等方面。但纵观国际间贸易摩擦的发展演变,贸易摩擦很难通过一项协议的签署而彻底解决,应充分认识到中美经贸摩擦的复杂性、严峻性和长期性。

日美间具有相似意识形态,政治经济关系紧密,美国对日贸易摩擦突出强调对其政治经济控制。反观中美,随着中国经济迅速发展和政治制度优越性显现,美国等西方国家产生严重的战略焦虑和担忧,故中美经贸摩擦体现的是美国对我国的全面战略遏制,具有行业更突出、措施更严苛、辐射更广泛的特点。

(一)焦点行业更突出

三次清单中,美方重科技、轻农业,中方重农工、轻技术。中美与日美贸易往来特点不同,日美间贸易产业多具有竞争性,而中美间则具有互补性。美国主要针对我国高科技制造业、重工业,遏制我国高科技发展;而我国反制清单暂不涉及航天器、航空器等高技术行业,主要涵盖机械、汽车等工业品和大豆等优势农产品。

(二)制裁手段更严苛

美国制裁步步升级,相比日美间聚焦经济层面,中美间已扩展至科技、投资、人才等方面。科技方面,美国商务部工业安全局(BIS)对前沿技术加以出口管制,包括生物技术、人工智能等,将华为等我国高科技企业列入“实体清单”。投资方面,美国《外国投资风险评估现代化法案》加强投资审查,重点针对我国27个核心高科技行业。人才方面,缩短留美学生签证停留期限,限制华人在美任职等。

(三)国际辐射更广泛

日美贸易摩擦期间,国际化生产网络尚未健全,经贸往来简单,世界其他经济体受影响小。如今,国际生产分工体系日趋完善,各国深入参与全球价值链,区域间经贸合作深化,多边经贸往来频繁,中美两个贸易大国间的摩擦将通过连锁反应对全球产生深刻影响。

五、日美贸易摩擦的经验借鉴与启示

日美贸易摩擦历史经验表明,贸易摩擦是人为破坏原有经济秩序的结果,各国虽处在同一命运共同体,但仍需与霸权国家在政治、经济等方面长期斗争。日本加快出口产品升级、“科技立国”实现经济结构转型、提高产品附加值等经验是值得学习的,而自愿限制出口丧失平等对话权、实施过度宽松政策引发经济不稳定性等教训需要吸取。因此,立足中美现状,扬长避短,提出以下建议:

(一)保持战略定力,坚持平等对话,加强多层次的沟通交流

必须清醒地认识到,中美经贸摩擦具有长期性、严峻性,关键要始终确保双方平等对话。既要保持战略定力,坚持底线思维,秉承自由公平贸易原则,确保独立性;又要加强与美国政商各界人士有效沟通,多层面谈判化解贸易冲突。

(二)把握“提振内需+对外开放”的双重驱动,确保政策的稳定性、适度性、独立性

借鉴日本经验,将内需提升的“内”动力与对外开放的“外”动力有机结合,将积极的财政政策和稳健的货币政策贯穿其中,避免政策过度宽松引发稳定性风险。坚持推进供给侧结构性改革,淘汰落后产能,培育新经济增长点。提高国内企业对本土产品的需求,加强产业联动,完善供应链体系。全力推动新一轮高水平对外开放,搭建高标准国际贸易平台,兼顾“引进来”和“走出去”,同时,以推进区域全面经济伙伴关系为抓手,加大对新兴市场开拓力度。

(三)高度重视产业国际转移,切实避免国内产业“空心化”

面对美国贸易壁垒,不宜盲目扩大产业转移规模,应把握全球产业链发展新趋势,统筹规划我国在全球的产业布局,特别是要预防国内产业“空心化”,高度重视对外投资中国内产业转移的规模及结构,重点关注核心技术、优势产业的转移情况,持续推动对内直接投资与产业转入,弥补对外直接投资与产业转出留下的产业空间。

(四)坚持“科技强国”,精准扶持核心产业

在应对中美经贸摩擦时,目光不能只局限于贸易领域,而要借鉴日本经验,转变思路,强化战略思维,坚持走自主创新和国外引进相结合的高科技引领经济发展之路,着力从体制完善、资本支持、人才引进、产品创新四个核心要素层面支持我国战略性新兴产业、高新技术产业成为经济发展的“新支柱”。

(五)在风险可控条件下稳步推进金融自由化

稳步推进金融自由化是我国更好地应对经贸摩擦的金融基础。面对未来可能发生的金融领域挑战,要坚持底线思维,避免在国际压力下过快实施金融市场化改革,特别是要协调好本外币政策,处理好内外部均衡,避免在汇率上做出重大让步,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

参考文献:

[1]李丹,董琴.日美贸易摩擦下日本产业升级的实现及启示 [J].现代日本经济,2019,(2).

[2]陈树志.日本应对日美贸易战策略及其对中国的启示 [J].价格月刊,2019,(2).

[3]袁宏.中美贸易战原因及其启示 [J].思想政治课教学,2018,(6).

[4]徐梅.中美贸易摩擦与日美贸易摩擦的比较分析[J].日本学刊,2014,(3).

[5]马文秀,杨茜.日本对外直接投资缓解日美贸易摩擦的效应及其启示 [J].日本研究,2008,(1).

[6]周泽红.日本应对贸易摩擦的经验及启示——以日美贸易摩擦为例 [J].现代日本经济,2006,(1).

Reexamination of Japan-US Trade Friction and Its Enlightenment on China

Wang Huiqi/Cheng Weihong/Zhao Mingxiao

(PBC Tianjin Branch,Tianjin 300040,China)

Abstract:The Sino-US economic and trade frictions are complex, severe and long-term. Japan-US trade frictions and Sino-US economic and trade frictions have similarities in the international environment. Re-examining Japan-US trade frictions has important practical significance for my country's choice of strategies to deal with Sino-US economic and trade frictions. This paper summarizes the process and characteristics of the gradual escalation of Japan-US trade friction,combs the similarities and differences between China-US and Japan-US trade friction,analyzes Japan's experience and lessons in dealing with the friction,and puts forward suggestions on how to better deal with China-US trade friction.

Key Words:Japan-US trade friction,China-US trade friction,comparison of similarities and differences,experience and lessons

(責任编辑 孙 军;校对 XS,GX)

收稿日期:2020-05-09

作者简介:王会奇,供职于中国人民银行天津分行;程卫红,供职于中国人民银行天津分行;赵明晓,供职于中国人民银行天津分行。