伊能静:公主在领地

2020-10-20张明萌卢琳绵林澜

张明萌 卢琳绵 林澜

图/本刊记者 大食

1

过了隧道,便是濑户内海。

当了五年家庭主妇后,伊能静重新出现在观众视野中,综艺节目《乘风破浪的姐姐》和《婆婆和妈妈》中都有她的身影。决定重启演艺工作之前,她完成了一次独自旅行,地点选在日本,主题是跳岛。白云下一片碧蓝刺进眼睛,她哭了,脑中是川端康成的《雪国》。“我突然理解过了隧道就是回到原乡,就像回到妈妈子宫里。但是对我们这种离乡赚钱的小孩,不挣到钱是不愿意回去的,原乡对你来讲只有伤痛。”

如果按照青少年时期生活地界划定原乡,日本是伊能静无序成长阶段的第三个居所。初中一年级时,她被改嫁的母亲接到日本,开始异国求学之路。在这里,她获得了新的名字——伊能静江(出道时,她改艺名为“伊能静”)。原名“吴静怡”保留了一个“静”字。这或许昭示着继父与母亲对她人生的希望,但遗憾的是,52年过去了,她的人生似乎依旧与这个字组成的任何一个词语无关。

伊能静至今拥有充沛的表达欲,在言说、文字、歌声中倾吐。无论与丈夫秦昊、儿子哈利还是经纪人、前经纪人、闺蜜聊天,都以数小时起步。这常发生在深夜,与我见面的三次,她都提到“我和儿子/前经纪人聊天聊到天亮”。由此推断,她见过长沙、台北、上海、北京以及更多城市的黎明破晓时分。她的言语密度极大,能量充沛,观点到处飞,哪怕只是作为倾听者,也要在听完三五分钟后喝口水歇一歇,并觊觎窥视她内心的隐秘角落:人爱说,是否说得越多内心越怯懦?

不说话时,文字成为出口。她的随笔集《生生世世》《生死遗言》《爱的练习本》等记录了数次旅途中深夜的天色。她习惯在路上写作,因为可以看到窗外流动的风景,而且只有这时有空记下大把闲愁。除此之外,深夜成为放置敏感的时段。意外出现在2001年,腹中的宝宝、后来的哈利成为她创作最大的动力,自此闲愁放心头。

文字几乎是伊能静生命中唯一能把握的东西,她拥有颠沛的童年、不幸的家庭、曲折的感情、被嘲弄的演艺生涯,却少见大众对她文字的打压。或许是女艺人的身份让大众降低了对她文字的要求,也有可能是她字里行间的真切让人们放下责难,当然,还有可能是阅读的时间越来越少,连篇累牍已难入人眼,更遑论评说。

除了导演侯孝贤,他对伊能静说:“如果你先出书,不管你写得好不好,你都是个美女作家,这时候突然发现你会演戏,那你不得了了。可是你现在当演员,你再去写书,你就是个傻子。”

文字中的伊能静格外清醒,在18年前的《生死遗言》中她已自我解剖:“我害怕自憐,害怕眼泪,害怕想说故事,害怕看不清楚而沾沾自喜。我总希望远离人群保持清醒,并毫不隐瞒自己的不合群、难接触。我没有太多希望,日常的生活就是写作、阅读、散步行走,我知道这与人们认识的我有差距,也因为如此,我常感痛苦,深怕自己如人格分裂者,其实不知道自己是破裂着的……我的青春人生没有一件事是我的梦想,生命不由自主,完全在人潮的巨流里漂流。我成名、恋爱、父丧母别,这种种事件曾经让我的生命非常荒唐,但那些闲言碎语的人们丝毫不愿明白真相。他们处处绘声绘色,忘了自省自身却审判他人,甚至将别人锥心的苦痛、无法更改的命运,当做笑谈添油加醋。如今我过了愤怒的年纪,学会了沉默,一厢情愿地相信有天的眼睛。”

如果以此为注脚,会发现伊能静的人生态度在摇摇晃晃中保持着稳定。她常思己过,也论人非。情绪很难控制——在遭受恶评时,她忍不住录视频回应。会和网友互怼,因为“要让他们知道不是什么都可以”。她用自身经历解说“女性力量”,在微博回复被家暴女性私信,让她们“勇敢反抗”。在真人秀中,她的面容举止并不符合大众对50岁女性的标准印象,她戏剧化的反应与面容适配,让人疑惑她并未长大。当寻找这一切的根源时,种种证据指向了她的童年和青春期,她生命的荒唐开始于此。超于常人的刻奇经历为她留下了戏剧化的性格。从此,她似乎永远处于成长阶段,世界越打越开,一粒痛苦的重量却永远比天还大。她对待大小痛苦的态度,都是当年苦难的PTSD。她爱马尔克斯的短篇小说《我只是来打个电话》。故事中一名女性因为打电话错上了精神病院的车,被迫在医院里度过余生,想尽办法逃离,不断重复“我只是想打个电话”,却被所有人视为疯子。她以此自比:我一生在讲,我只是想做伊能静,别人都觉得我是疯子。

左起:张萌、伊能静、黄圣依在《乘风破浪的姐姐》节目中表演

当然,更多人形容她是公主,这得益于她早年在音乐中的形象。她的代表作《悲伤朱丽叶》《落入凡间的精灵》《十九岁的最后一天》都精致华美且远离生活,但她说,“我可不是童话中长大的小孩。”她见过同学辍学,吸毒,自杀。连公主人设也因专辑《自己》而自戳,她在其中一首《青春本来就苦》中写道,“我都懂/美丽的躯壳下/我早就苍老。”

但这一切依然让她的气场呈现出一股童话感——属于孩童、少女,与成人世界无关。“因为没有(童话),就自己给自己生。我就是很会把自己拉拔起来的孩子,这是我的救赎。”她是自建童话的公主,内里自顾自纠结,痛苦属于个人,勾连至亲,爱情出现前是父母,出现时是爱人,再往后是子女。这让她的真诚显得虚无,连关于柴米油盐的絮絮叨叨都不接地气。于是在她身上,“公主”一词也被迫有了新的含义:无病呻吟、矫揉造作、作天作地。她反抗:“说我矫揉造作只不过是看不到我的深刻罢了。”

她的不幸在于,没有多少人能在人生的每一个阶段都经历苦痛,而她在生命的前50年却将常人的痛苦全都经历了。

她的幸运在于,台北眷村生活成为她看到世界的第一眼。在这个近乎乌托邦的世界中,她见到一群异乡人守望相助,也睚眦必报。眷村的天真与世故成为她生命中第一颗种子。在往后的苦难中,种子生根发芽,成了树,开了花,一度成为她唯一能用以对抗的武器和领地。种子遇上种子,树木汇成森林,她的内在逻辑越发完整紧密,自成体系,坚不可摧。这被她总结为一句话:“我内在有那么多可黑化的东西,但我还是往光里跑。”

2

一阵秋雨后,京都落满了红枫,鸭川潺潺划过岸边黑石,捡起来还能触到水的余温,滑润石头的表面照出一片山色。石板路湿润地反光,挂在屋檐前的灯笼还未亮起,正随风晃动。藝伎的名牌挂在门板上,大多是花的名字。

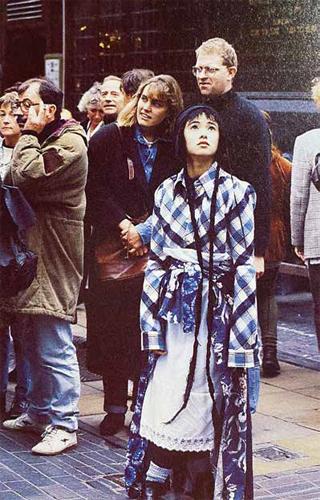

伊能静学生时期 图/受访者提供

因为初中毕业旅行,伊能静第一次来京都。她穿蓝制服、打红领带,跟着人潮在老树古寺中游走。沉睡千年的城市让青春的骚动更加鲜艳,躁动中,她看不到自然光影的变化,也没被满山的花叶感动,只留下了一张照片:她站在灰扑扑的寺庙前,双目无神,嘴角抿着,看上去很不开心。

或许是为了弥补,她将婚前最后一次独自旅行选在了这里。前一晚,她在房里吃怀石料理,将一瓶大吟酿饮去大半。醒转后,她走上花间小路,未散去的酒意和雨后水汽、衹园的夕阳在她身边缠绕。一位穿和服、拿油纸伞的艺伎,踏着小小的步子疾走,手上举着一个布包。她想到了自己的母亲。母亲以歌声养活家中的孩子,继父也是因为她的声音决定娶她。小时候,伊能静常看见母亲穿着亮片礼服,唱着台语的《南都夜曲》。她身边围绕着想追求她的人,却充满身不由己——她还带着四个孩子。“她早就遗失了恋爱的能力,即使她男人不贞,但她还是传统地守着女人油麻菜籽的命。”

母亲出身于知识分子家庭,外公在“2·28”事件时被枪杀,一夜之间家里的东西都被没收,没人敢收留这个家中剩下的人。好心人给外婆介绍了打杂洗碗的工作,她却因此累死。母亲和哥哥妹妹一起想办法活下来,直到和伊能静的生父结婚。当家里的第七个孩子还是女儿时,父亲与母亲的婚姻结束了。作为家中最小的孩子,伊能静并没有受到关爱,反倒是常被母亲说,“如果没有你,妈妈可能就会过得好一点。”这成为她人生最初的重击,“从小我就有罪恶感,我不应该来到这个世界上,让妈妈受苦。”

为了养孩子,母亲偷渡到香港打工,将伊能静委托给眷村的一对夫妇照顾。黄昏时分,养母站在屋门前,扯着嗓门喊:“妹子,回家喽!”她的声音透过野狗的狂叫、饭菜下锅的油烟声、装纱窗的重复广播,穿进伊能静的耳朵。伊能静会绕过杂货店、滑下小山坡,穿过风、黄昏和人群,回到家里,迎接她的是养母张开的双手和逆光下巨大而温暖的笑容。

母亲来接走不到6岁的伊能静,将她带离眷村的住处,她哭着不想离开,叫母亲阿姨,显得格外陌生。当晚,顺着记忆从台北东区一步步跑回圆山的养母家中。她叫养母妈妈,向她要吃要喝,养母替她揩脸抹身,“我用小小的双手紧拥住那份爱,相信自己拥住的是天长地久。当时我不会明白母亲内心的苦闷,即使其实是她在努力地付出赚钱养育我们。”

1998年,伊能静找到了养母的长子,得知养母早已去世。对方给了她一张养母的照片,她留着大蓬蓬头,戴着眼镜,被阳光照映的面容有些腼腆。伊能静将这张照片放在她仅有的一张父亲独照旁,底下还有父母结婚时的黑白相片。“虽然时光短暂,却也是因为他们,我才学会了生命中的爱与珍惜。”

母亲将伊能静带去了香港,委托给姐姐照顾。伊能静也因此得知了母亲一路艰辛。因为听说“香港遍地是黄金”,母亲一心偷渡去香港。她在渔船下层挤了七天八夜。为了遮掩偷渡客,渔民将大量的鱼铺在船板上,腥血透过船板裂缝滴到每一个偷渡客身上。有些人病了,发出比鱼还可怕的腥臭味,吐在母亲脚边,她连拨开污秽物的力气都没有。好不容易到了香港,母亲却没有等到计划中应该来接她的人,瘫坐在沙滩上,恍然大悟:人们说的黄金,不过是香港夜里的千万盏灯火通明,天亮后就会灭去。

母亲改嫁日本后,伊能静也被接去。一次回家探亲时,她认识了音乐人刘文正,对方问她有没有兴趣唱歌。几经波折,她辍学与刘文正签约,成为了女子偶像组合“飞鹰三姝”的成员之一。

母亲一度对伊能静放弃学业、重走自己唱歌的老路耿耿于怀,甚至拒绝替未成年的她签约。但伊能静一心想赚钱养家——“这样妈妈可能就过得好一点。”她留下一封信不告而别,“妈妈我走了,我想要独立生活,我的愿望是有一天让家人团聚,让我们住在一起。”16岁那年,伊能静在台湾出道。走红后,她很快在台北买了房子,负起全部贷款,将赚来的每一分钱都交给家里。好几年过年,她都在台湾南部作秀表演。在台上穿得五颜六色,化着浓妆,被主持人吃豆腐。这时,她总想起母亲偷渡的那艘渔船,“我们的家不能再为金钱担忧了。”

青年时期的伊能静 图/受访者提供

从这个角度看,伊能静刚出道时的人生轨迹更像母亲人生的重现,都是为了养家拼命唱歌赚钱。但命运在那次京都的旅途中发生了分岔,她放弃了日本公司拿来的新一轮五年唱片合约,决定放下工作,走入婚姻。

伊能静这一轮复工后到大陆工作,将女儿米粒托付给母亲照顾。在一个工作会议的间隙,母亲传了一段视频给她:母亲推着米粒玩转盘。母亲在里面只漏出了背影、黑发,穿着桃红色的衣服。伊能静想到自己小时候特别希望母亲也像现在推着米粒一样推着自己玩。“我选择了出来赚钱,让妈妈帮我照顾米粒,就像妈妈那时候为了赚钱让我养母来照顾我。我理解了妈妈所有的来处。那一刻,我跟我妈和解了。”她泪如雨下,“一起开会的工作人员很骄傲,他们说我们把静姐说哭了。没有人知道是因为我看了那个手机。”

3

作为构筑自身童话领地的主人,伊能静对其中发生的一切故事有着充分的解释权,这包括故事细枝末节的差异、发生时间的不断变换,比如她每一次讲述父亲,对方在她生命中出现的时间都有差别。1991年,在香港的一次采访中,她提到父亲曾去香港工作,并一路带着自己。在2000年后几次电视访谈中,她提到回台湾签约时,父亲作为直系亲属为自己奔波了一个多月。在2015年的一次杂志采访中,她与父亲見面的次数缩短到了三次:出生没多久,父亲怕无后离开了家;第二次见父亲,她16岁,准备进演艺圈赚钱养家,入行必须取得家长同意书,母亲拒绝后,她不得不去找仍在台湾的亲生父亲签字;第三次是在太平间,她签下父亲的死亡证明。在与我的对话中,小时候的眷村生活中也出现了父亲的身影。对此,她也有过怀疑:“我是不是也曾炫弄过我父亲的死亡,来画魂自己美丽迅逝的青春?”

无论如何,所有描述都指向同一个事实:父亲是伊能静童话世界中最大的阴霾。有关父亲的种种,在她尚未成熟时从不同面向冲击着生活,成为她创伤的根源。

各种版本的叙事中,“那一夜”是唯一的铁板钉钉。处理合约时,父亲找她聊天,留下一句“你就是太聪明”后离开,在摩托车的烟尘中,父亲旋转龙头黑色手柄扬长而去的背影渐行渐远。那天晚上,她正在筹备第一张个人专辑《爸爸不要说》。

一小时后,伊能静接到了公安局的电话,父亲凌晨3点出车祸去世,需要直系亲属去认领遗体。等她6点赶到太平间时,父亲的身体已经没了体温。那年她16岁,身体一向健康,医院也少去,第一次面对死亡。父亲身体完好,里面都碎掉,1米84的身高,铁床放不下,头和脚都在外面。她走上去握父亲的手,冰凉、僵硬,吓到抽开。她把所有的钱掏出来买纸莲花。旁边躺着另一具尸体,那家人一直在哭。这个画面在她往后的七八年里成为一个按钮,一到深夜就会打开,那一幕浮现:哭哭啼啼的声音缭绕,纸莲花烧得壮烈,空气中灰烬纷飞。严重时,恋人骑机车离开,她会想到父亲,抓狂到歇斯底里。“那一夜发生的以及往后陆续发生的,带给年幼的我无可避免的、甩之不去的、厌之弃之的人格烧灼扭曲。”

伊能静父亲吴敏祖籍山东济南,会萨克斯、钢琴、打鼓,体格生猛如野兽,眼神炯炯,身上有股葱蒜味。“父亲是退役军人,中国人有句古话叫‘不孝有三,无后为大。他认为他必须要在这样一个陌生的岛屿上、无亲无故的地上,要留下一个和他同姓的男孩子。”但妻子未遂其愿,前面六个孩子,两个胎死腹中,剩下都是女儿。怀第七胎时,吴敏称:“如果第7个还是女儿,我就必须要去外面生儿子。”恐惧让妻子试图打掉这个孩子,她从沙发上重重跳下、喝药,都没有成功。直到一位老人看着她肚子尖尖,说这一定是儿子,才让这对夫妇有了一丝希望。可当伊能静的哭声从产房传出来时,吴敏看着这个孩子又“没带把”,终于转身离开了这个家,再婚生子。

在母亲对伊能静的讲述中,她曾带着30万台币去找生出儿子的女人,希望对方将儿子给她养。换来对方一阵尖酸:“你呀,就是肚皮不争气生不出来。你知道吴敏给这个孩子取名什么吗?单名一个‘悔字,吴悔,不后悔生下这个孩子。”

16岁那年,伊能静在台湾出道 图/受访者提供

伊能静并未因此对父亲产生怨怼,因为母亲从未说过父亲的不好。只告诉伊能静:“生不出儿子是我的错。”所以她的成长历程只是单纯的父爱缺位。

或许是为了证明什么,伊能静14岁那年,接手父亲投资失败欠下的1000万台币外债,到餐厅端盘子打工,洗了一年多,直到签约出道。这让她的手成为整个人身上最粗糙的部分。多年以后,她的面容依然紧致,却总有嘲讽:“你的脸再年轻也挡不住手是老的。”“你们真的不知道每个人的生命发生了什么,我用这双手养了我的家,送了我爸爸走。”

父亲去世后,伊能静极度没有安全感,“在这个世界上,人是会突然消失的。”她很想问问父亲:对于这个最小的女儿,他可有喜欢过?当她不在他身边,那一段日子他可有念起?他是不是疼爱姐姐多过疼爱我?当她出生时他是否喜悦?还是对这个原本排名第七的女儿多余的生命已感麻痹。还想问问父亲,最后那句“你就是太聪明”是什么意思。16岁而已,尚未开始忧愁“子欲养而亲不待”的年纪,她再说“爸爸我爱你”已无人可听。自我安慰是:难道父亲那夜平安到家,他们就真的能在未来岁月中交好,交换彼此的爱恨悲喜吗?

往后的日子她依然在自证,挣钱以后,给母亲、姐姐都买了房子,出道10年还清了所有外债。2015年,她买下一套两层楼的房子,将妈妈和三个姐姐都接到了一起。“女孩子也能当家。我的心愿就是比长子还像长子,这就是我小时候的一个愿望。”

父亲留给伊能静的所有物什,只有一张他和姐姐的照片。伊能静将姐姐的头抠掉,贴上了自己的脸。在她的记忆中,父亲身上有一股不太好闻的葱蒜味,可躺在他腿上能够安心睡着。在为数不多的交流中,父亲提到过很多次故乡,讲麦田里蝗虫过境时黑压压一片。讲打日本鬼子,说“奶奶个熊”。也讲想回家,“想老妈妈了我真的”,边说边嗷嗷哭。

1999年,伊能静到大陆拍《人间四月天》,有一次列车开到了山东,报站员说“济南站到了”,她马上从卧铺上弹起来,趴在车窗上往外看。“这就是我爸的家乡,他想了一辈子,我怎么这么轻而易举就到了?没有一点仪式感……”再想下去,车已经开了,“我就这样到了我爸爸的家乡,人生的偶然积累出无数个瞬间,可能这样比慎而重之地去更有意义。”

2020年清明,伊能静因疫情不能回台湾扫墓,在内地一座寺庙办了一场法会。师父问她要父亲的生日和忌日,她愣住了,问了一圈,家里没有一个人记得。“我那时候太小了,而且我们真的极力想要忘记这些事情。”她说。

4

如果可以拍一部自传体的电影,伊能静设定的开头是染着红色头发的少女和唱片公司高层激烈争吵,她坚持要在新的唱片中放进一首名为《小狗》的歌。歌词是“像一只被你遗弃的狗/被你的一句话丢在街头……像一只为你等门的狗/期盼着你回来摇尾摆首”。高层拒绝让这位玉女歌手如此冒险,但红发少女坚定认为:只有这样才能摆脱出道以来的固有形象,双方僵持。

开头也可以是这样:一位知名导演的作品即将开拍,女主角是为一位热烈的少女量身定做的。可开拍前,她突然从台北飞去了香港,制片遍寻不得,剧组大怒。

这两件事情分别发生在伊能静音乐事业的高峰和电影事业的开始。那张名为《自己》的专辑销售成绩连尚可都称不上,也让伊能静提前结束了与华纳唱片的合约。被她放鸽子的电影是《悲情城市》。侯孝贤找来辛树芬出演女主角,重新设计了剧情。这部电影获得了第46届威尼斯国际电影节金狮奖和第26届台湾电影金马奖最佳导演、最佳男主角等奖项。

在亲密关系中遭遇的不幸将伊能静推向对爱的渴求。图/受访者提供

无论何时回望,这两件事都会被视为“自毁前程”。《自己》之前,伊能静已经由唱片公司打造出一套“偶像歌手生命脉络”——一开始是精灵、然后变成小猫一样的少女,又变成公主,再开始流浪,“做完《流浪的小孩》,听众会觉得说这个人流浪完了,她是不是该谈恋爱了,然后就有了《恋爱中的女人》,然后有了《轰轰烈烈去爱》。”按照这个流程,她会过完女偶像歌手应有的一生。而《自己》将这些全部打破,之前的人设付诸东流。后者,如果不是侯孝贤对伊能静展现出的特质念念不忘,拉她拍了《好男好女》和《南国再见,南国》,她的影视生涯还没开始就得结束。

两件事都与恋爱有关。伊能静在亲密关系中遭遇的不幸将她推向对爱的渴求。当亲情重建无望、友情未见曙光,爱情成为少女情窦初开时唯一全副身心的投入。她为了见初恋男友一面,丢下了侯孝贤电影的女主角,也因为察觉到恋爱脑硬要将之以音乐的方式呈现。她在自我中沉湎,全然不顾她成长的不顺正在事业中以贵人不断的形式偿还。她的自我建立于个体的悲苦与童话的构筑,核心是爱的缺失——无论亲情、爱情还是友情。当其与时代相遇,竟让她在拉扯中成就一番事业。

等她觉察到这一点,音乐、电影事业的巅峰已经过去。在一篇文章中,她形容自己演艺圈的生活“像跑接力赛一样,我就是那一根棒子。而这些人们,总是小心翼翼地握着我,奔望着前方,准备交给下一个接棒的人。幷且,一直充满信念的,将我带向那个荣光的终点”。

音乐人刘文正是接力赛的第一棒。他因《兰花草》《外婆的澎湖湾》等歌曲走红,成立唱片公司,签约伊能静、裘海正、方文琳组成“飞鹰三姝”,一度成为与“小虎队”对标的偶像组合。第二年,伊能静开始出个人专辑,台湾摇滚歌手薛岳担任制作人,为她制作了《十九岁的最后一天》,到了下一张专辑《我是猫》,制作人换成了童安格,随后是小虫(《悲伤朱丽叶》)、王治平(《落入凡间的精灵》)、张雨生、陈珊妮、林俊杰、周杰伦……20世纪80年代末到21世纪初,与伊能静合作的都是台湾流行音乐史上知名的音乐人。“我是一个被大家觉得不会唱歌的人,他们却敢把这些东西往我身上丢。”

《好男好女》1995

在一档综艺节目上,侯孝贤和朱天文见到了伊能静。台湾综艺节目层出不穷,她与台湾主持界一哥张菲搭档,没有抢镜、没有博出位,甚至没有听张菲讲话,在台上游荡。侯孝贤约了伊能静,見面说她整个人都是一团火,在自烧,“十七少女眉带剑。”伊能静想:是吗?我怎么觉得全世界都是剑,在插我。侯孝贤为伊能静设计了壮烈的女主角,闪闪发亮。觉得一切要在最美的时候结束,好像樱花在盛开时飘落,最后带着一身青春跳崖自杀。没想到戏外,伊能静壮烈先至——香港的初恋男友打电话给她,说我很想你。两天以后她飞去了香港。“对我这种缺爱的孩子来讲,爱比什么都大,觉得《悲情城市》怎么能跟我的爱比。”

男友根本没出现,她在酒店想办法打了一通电话,对方问“你谁啊?”“是我啊,你不是叫我来吗?”“啊,我现在在开会,待会打给你。”她在香港等了三天,对方音讯全无。等回台北,电影已经开拍了。

好在她与侯孝贤、朱天文并未因此交恶,他们几乎每周见面、写信,朱天文小说集《世纪末的华丽》中,很多对话都是伊能静的故事。伊能静恋爱后,每一个细节都会写信给二人。朱天文常给她推荐书,卡尔维诺、加缪、卡夫卡……侯孝贤给她开片单,小津安二郎、成濑巳喜男……“侯孝贤和朱天文,加起来就是一座诚品图书馆。”伊能静说。

几年后,二人看中蓝博洲的作品《幌马车之歌》,把过去的时代和当时的时代结合,改编出《好男好女》,由伊能静出演女主角,影片于1995年上映。以梁静的生活为主线,以梁静和阿威的爱情以及梁静扮演的革命战士蒋碧玉的戏中戏为辅线,从三段不同的生活和各异的角度探讨人生、爱情、政治。影片最后,戏中戏里的蒋碧玉为丈夫烧着纸莲花,镜头晃动着往上移。那个时代的魂魄也跟着离开了,“2·28”来临了。出戏的梁静明白历史并不能真正走进去,戏结束了,痛快地哭一场之后,她要回到现实中,继续过麻木的日子。

电影里,三段时空片段式交叠,伊能静性格中的热烈与悲壮得到展现,她也因此获得了第32届金马奖最佳女主角提名(当年获奖的是出演《女人四十》的萧芳芳)。

次年,伊能静再度出演侯孝贤导演的《南国再见,南国》女主角。电影讲述了年届30岁的帮派人士小高不想在打打杀杀中混日子,努力改变、适应环境,然而事业与爱情双失败的故事。两年后,伊能静第三次出现在侯孝贤的电影《海上花》中,只是这次她成了配角。

“那时候我已经在要不要结婚这件事情里面非常痛苦,我已经接近30岁了,恋爱也很长了,我到底要怎么样?我推了好多戏。而且那种掏心掏肺的演法太累了,经济也难以维持。”《好男好女》拍了一年半,拍摄期间,侯孝贤不让伊能静做别的事情。《海上花》之后,侯孝贤放弃了伊能静,他对伊能静说:“我扶强不扶弱。如果你永远做一个弱者,我们没有办法照顾你。”

“我心想他说的扶强不扶弱,就是他的强者是能够直奔目标而去的那种人,非常笃定。但很抱歉,我的目标在当时是嫁人,那是我不能控制的一件事情,我很笃定但我不能控制。我觉得他们说的那种强悍就是我真的可以赚这么少的钱,然后咬牙一直撑,真的可以强悍到那种程度。但对不起,我真的不行,我得承认,我喜欢物质生活,因为我小时候太穷,我穷怕了。”

往后,伊能静很少在电影中出现,她的演艺生涯高光时刻定格在了“两届金马奖最佳女主角提名”和“红极一时的偶像歌手”。她很快结婚生子,侯孝贤的电影中也出现了新的女主角。

5

《乘风破浪的姐姐》第四场公演录制结束,嘉宾新裤子乐队在台上唱起了《艾瑞巴蒂》和《你要跳舞吗》,参与录制的姐姐们一拥而上蹦起来。一阵热闹中,伊能静感到了久违的平静,“像回到了小时候的眷村,没有偏见,没有好恶,没有比较,没有竞赛,你要跳舞吗?那就一起跳吧。”

数年前,侯孝贤接受采访时,提到选择伊能静出演自己电影的理由:她身上有一种天真与世故的结合。伊能静认为,这是眷村为她打下的生命底色。

眷村人家家户户门口都有个土地公,出门前要跟他们说会儿话,作为祈祷,保出行顺遂。“举头三尺有神明。”敬畏在这里发芽。

伊能静将天真等同于她体内的动物性。“我小时候在眷村生活,没有受过社会的驯养,这个驯养通常来自父母和学校。我一直在转学,父母也沒有在身边教育我,所以我身上的动物性一直没有消失掉。这也可能是我的脸现在还维持成这样的原因。”

她因此偏好把人动物化的作品,太宰治的懦弱是动物化,琼瑶和三毛的爱情也是动物化,“太宰治一直不肯不死,各种自杀、各种死不掉。我喜欢那种懦弱,因为我就是个懦弱的人,我不是强者,我就是不断在配合大人,我一度每天都想拿起桌上酒瓶往我头上砸,但我每天都要压抑我自己。琼瑶的台词都不是生活中的。三毛始终在组构她和荷西的乐园,结婚的时候不穿婚纱,把柴米油盐酱醋茶这些最生活化的东西变成最有趣的东西。这些都不是常态性的,都是在凭一种嗅觉而活着。我的天真就是在我的世界中把我想要的东西抓住。我世界的人对我那种全力以赴的给予太目眩神迷了,所以也在很多地方包容了我。”

而世故是一种江湖气,像《南国再见,南国》里她饰演的小麻花,谁动了她男人,反手就是一刀。小时候在眷村生活,人和人都认识,所有人对所有人好。任何一个叔叔可以牵着小女孩的手说,带你去看小读本。东村打了西村,西村不打回去就很没面子。可以直接去别人家,打开门拿一包盐说我走了,过一会儿回来带包米放着。男孩喜欢女孩,可以在校园等她八个钟头,去看场电影就高兴得不得了。人与人之间,有来也有往,有好也有坏。有事儿吵架打架,吵完打完事就了了。

残酷也有。她小学读B段班,眼睁睁看着班上的同学把强力胶放在塑料袋里搓热,闻扩散的气体死在街边。有同学家里开赌场,被勒令禁止上学,学校上去要人,爸妈去学校打人,“开什么玩笑,他上学,谁来端茶送水?”

《流浪的小孩》写真 。图/受访者提供

17岁那年,伊能静写了人生中第一篇小说。一个理工科大学生,住在眷村的石头房中。楼下是厨房,打个木板在上面当床铺。厨房放着煤气罐,他从新闻里看过煤气罐爆炸的声音,每天都在担心下面会怎么爆炸。男生在一个古老的、门口带转轮的理发店看到了一个女孩,她在帮别的老头洗头发,色诱他们给自己塞钱,也用同样的方式吊这个男生。男生沦陷,把女孩弄上了床,发生关系时,对煤气罐的担忧又发作了,就这么担忧到高潮,他将女孩掐死了。里面有她离开眷村后对眷村的想象,没头没尾,残酷青春,在爆炸、性、暴力中壮烈死亡。

伊能静生命中为数不多的平静时刻都与眷村有关。爸爸和妈妈离婚后仍住在眷村,“断断续续出现在我身边”。提到眷村,她脑中浮现的第一个画面是傍晚时分,一群来自山东的异乡人穿着背心和大裤衩,拿着扇子在门口,在橙色夕阳里闲话当年。她靠在爸爸的腿上,耳边是山东话特有的倒装和“奶奶个熊”,村里野狗自顾自叫着,饭菜香自顾自飘着,混合着山东男人身上的葱蒜味,飘过眼睛,叫醒鼻子,钻进耳朵。她感到无比安全,渐渐闭上眼,女人们在一旁笑,用闽南语说着“阿妹就喜欢在这个时间睡觉”。

除去公演舞台眷村实感复刻外,她在意大利贝沙洛影展上也有过相同的体验。那次,她第一次看了四个小时的《牯岭街少年杀人事件》,影院坐满了这个意大利小海港的居民,电影结束时,全场泣不成声,字幕上了也没人起身离开。等银幕变白,人们纷纷站起,灯亮散场。她一句话也不想说,心里非常平静。但她也非常悲伤,“我们的孩子可能都不知道眷村是什么,好像我们是没有根的人。”

经历了生活中的幽暗与灿烂后,她曾回去看过长大的地方,发现一切恍如云烟。新修做旧的房屋组成了文创园,在这块土地上显得那么不合时宜。村民们早已离去,屋子卖起纪念品,成为历史遗存,为学生参观提供样品,所有的天真与世故已随时间飘散。

这一切就像她见到濑户内海,想到《雪国》,想到日本青年与原乡,想到自己生命的来处,想到童话领地的第一粒种子。她再度流泪。

过了隧道,再无眷村。

(感谢阿朵在采访中提供帮助。参考资料:《生生世世》《生死遗言》《爱的练习本》《索多玛城》《世纪末的华丽》)