产业集聚、FDI约束与产业升级

2020-10-20沈宏亮张佳刘玉伟

沈宏亮 张佳 刘玉伟

内容提要:外商直接投资(FDI)约束下产业集聚作用于产业升级机制需进一步探讨。本文使用1998-2013年中国工业企业数据,运用交互项回归模型对三者关系进行实证检验,结果表明:产业集聚显著促进了产业升级,引入FDI与产业集聚的交互项后,产业集聚对产业升级的总影响受到FDI引入规模的制约,只有达到拐点值后,产业集聚才能对产业升级起到促进作用。对于产业集聚的区域、行业、企业异质性分析发现,珠三角城市群、中低技术性行业、民营与资本密集型企业集聚的产业升级效应受FDI影响更明显。因此,政府需继续引导产业集聚式发展,扩大FDI规模,培养优势主导产业。

关键词:产业集聚;外商直接投资;产业升级;城市群;异质性

中图分类号:F424.4 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2020)02-0083-08

收稿日期:2019-07-31

作者简介:沈宏亮(1970-),男,河北涿鹿人,首都经济贸易大学教授,博士生导师,经济学博士,研究方向:产业组织、产业升级;张佳(1992-),女,黑龙江五常人,首都经济贸易大学博士研究生,研究方向:产业集聚、产业升级;刘玉伟(1991-),男,河南新乡人,首都经济贸易大学博士研究生,研究方向:对外直接投资、外商直接投资。

基金项目:国家社会科学基金项目“消费品安全的治理绩效测度与改进路径研究”,项目编号:13BJY132;首都经济贸易大学研究生科技创新项目“生产性服务业聚集与制造业效率提升:基于区域发展不平衡视角”资助。

改革開放以来,产业集聚式发展带动了中国经济的高增长,其中珠三角、长三角和京津冀等区域尤为明显。这些产业集聚区不仅引领经济快速发展,也显现出产业升级效应,但由于各个区域产业发育程度、集聚状况、企业相互依存度等的不同,产业升级效应和程度存在差异。同时,不断增多的外商直接投资(FDI)在一些集聚区不仅占有较大份额,而且与产业集聚的空间布局高度一致,不仅直接影响着中国的产业升级,而且必然对产业集聚的升级效应构成约束。

一、理论分析与命题提出

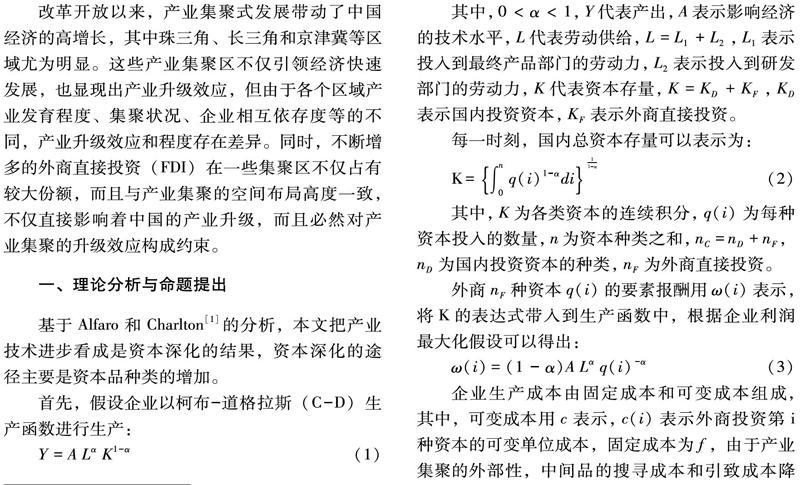

基于Alfaro和Charlton[1]的分析,本文把产业技术进步看成是资本深化的结果,资本深化的途径主要是资本品种类的增加。

首先,假设企业以柯布-道格拉斯(C-D)生产函数进行生产:

每一时刻,国内总资本存量可以表示为:

外商nF种资本q(i)的要素报酬用ω(i)表示,将K的表达式带入到生产函数中,根据企业利润最大化假设可以得出:

由(11)-(13)式可以分别得出以下三个命题:

命题1:产业集聚促进产业升级,集聚程度越高,对产业升级的促进作用越大。静态而言,产业集聚产生的内部和外部规模经济优势可以节省生产成本。动态地看,产业集聚为企业创新和提高生产效率提供内在动力和外部压力。

命题2:外商直接投资促进产业升级,外商直接投资规模越大,对产业升级的促进作用越大。FDI的引入促进资本积累,优化资源配置。国内企业通过学习外资企业先进的技术水平、完备的管理经验,加速自主创新,带动产业升级。

命题3:在外商直接投资作用下,产业集聚促进产业升级,随着FDI规模扩大,产业集聚对产业升级的正效应可能增大。随着FDI引进规模的扩大,已有产业集聚的规模效应相应放大;FDI通过产业内溢出效应对国内企业产生示范作用,使其注重研发和创新,提高生产效率。FDI通过前向、后向的产业关联作用,促使提供中间品和配套服务的国内企业提高技术水平,从而表现出产业间溢出效应;来自FDI产生的竞争虽然可能产生挤出效应,但是也激励国内企业进行技术升级与改造。

二、模型设定、变量选择与数据说明

(一)模型设定

由于产业升级受产业集聚、外商直接投资的影响,因此,建立本文的基础模型(14):

在(14)的基础上,加入产业集聚与外商直接投资交互项,建立拓展模型(15):

(二)变量选择

本文采用Olley和Pakes[6]的OP估计法,计算全要素生产率(tfp)代表产业升级。与传统的C-D函数估计方法相比,这样可以克服联立性偏差和选择性偏差。鉴于工业企业数据存在数据缺失问题,使用1998-2007年的数据计算tfp。在稳健性检验中,借鉴Turvey等[7]的做法,计算1998-2013年的劳动生产率代替全要素生产率。

2.解释变量

产业集聚(agg)的测量方法主要有赫芬达尔指数(HHI)、空间基尼系数、区位熵以及EG集聚指数四种。由于根据空间基尼系数、区位熵计算的产业集聚度存在无法区分产业集聚类型的缺陷,Ellison和Glaeser[8]提出了EG集聚指数解决上述问题,公式如下:

按照2002年国民经济行业分类,将制造业分成两位数制造业及其所属的四位数制造业,分别计算集聚度,并进行标准化处理。

外商直接投资(lnfdi),用当年实际利用外国投资加港澳台投资总额作为衡量指标,并进行对数处理。

3.控制变量

控制变量包括:(1)政府补贴(lnsubsidy),政府补贴增加了企业的研发资金,进而带动企业技术升级,采用政府补贴与企业销售额之比的对数值表示,并用PPI平减进行处理。(2)企业利润率(profit),盈利高的企业会加大创新投入,采用利润总额与销售额之比来表示。(3)融资约束(finance),过度的企业融资约束阻碍企业的研发和投资活动,致使企业生产率下降[11],适度的融资约束能规范企业的生产活动,对企业生产率具有促进作用[12],采用利息支出与固定资产总值之比表示。(4)企业年龄(age),企业学习效应随着企业年龄的增长而提高,使企业生产率提高,也可能因为思想守旧而导致生产率下降,用企业的运营时间来表示。(5)企业管理水平(manage),高效合理的企业运行环境,对企业生产率有一定促进作用,用主营业务收入与平均资产总额之比表示。(6)国有比例(soratio),用国有资本和集体资本的总和与总实收资本的占比表示。

(三)数据说明

本文使用的数据来源于1998-2013年《中国工业企业数据库》中全部国有工业企业和规模以上的非国有工业企业,由于数据库中存在指标缺失和匹配混乱等问题,本文应用Brandt等序贯匹配方法[13],参照“会计通用准则”对数据进行如下处理:删除工业总产值、工业增加值、中间投入、从业人员数、企业销售额、固定资产等数值为0、负值或缺失的样本;去除企业营业利润、应付工资为负或缺失的样本;对企业总资产小于固定资产、总资产小于流动资产、企业生存年龄小于0、非国有企业主营业务收入小于500万元等异常值进行删除。由于1998-2002年中国工业企业数据库采用的是GB/T4754-1994行业代码,2003-2007年使用的是GB/T4754-2002行业代码,所以将2002版行业代码与1994版行业代码进行转换,通过合并、替代、删除的方式确定所属的国民经济行业。本文所使用的包含287个市(县)的城市层面的数据来自《中国城市统计年鉴》。

三、实证分析

(一)基准回归分析

基准回归采用面板固定效应模型,分析产业集聚、外商直接投资以及二者的交互项对产业升级的作用,其中,分别使用四位数制造业集聚指数和两位数制造业集聚指数对产业集聚进行分析。回归结果如表1所示。

产业集聚度(EG)是本文关注的核心解释变量,从表1第I、III、IV列看,在不加入其他变量的条件下,四位数制造业EG系数为0.0416,且在1%的水平显著。加入外商直接投资(lnfdi)和其他控制变量后,EG系数分别为0.0137和0.0055且都显著,表明产业集聚促进了产业升级,证实了命题1。

由第II列可以看出,在不加入其他变量的情况下,外商直接投资(lnfdi)的系数为0.1657且在1%的水平显著,表明外商直接投资促进了产业升级,证实了命题2。

为了进一步检验FDI作用下产业集聚对产业升级的影响,引进产业集聚与FDI的交互项。如第V、VI列所示,在不加入控制变量的条件下,EG*lnfdi的系数为0.0299,在10%的水平下显著。加入控制变量后,EG*lnfdi的系数为0.0287,在10%的水平下显著。表明在FDI作用下,产业集聚对产业升级起到了促进作用,证实了命题3。

不难发现,加入交互项后,第VI列中产业集聚的系数为-0.0204,产业集聚对产业升级的总影响为“-0.0204+0.0287lnfdi”。表明在FDI处于较低水平时,产业集聚对产业升级起到抑制作用,当FDI处于较高水平时,产业集聚促进产业升级。这反映了当FDI引进规模较小时,产业集聚的外部規模经济效应尚未得到发挥,对产业升级起到抑制作用。随着FDI引进规模扩大,产业链上下游相关配套产业逐步发展起来,产业集聚的规模效应和空间溢出效应显著,使集聚区的企业创新水平、生产效率提高,从而促进了产业升级。

在控制变量方面,加入交互项前后无本质性变化,经济意义相同,且回归结果也与基本预期相符,在此不做过多解释。选取两分位制造业集聚指数得出的回归结果在方向上与四位数制造业相同,经济意义一致。

(二)异质性分析

考虑到产业集聚存在明显的区域、行业与企业差异,本文进一步分析FDI作用下区域、行业和企业异质性产业集聚对产业升级的影响。

1.区域异质性

为了考察不同区域产业集聚对产业升级的影响,根据2018年11月18日国务院发布的《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》,将城市分为七大城市群。由于工业企业数据库不包括港澳数据,所以将粤港澳大湾区改为珠三角城市群,共149个市(县),回归结果如表2所示。

可以发现:第一,交互项系数为正,说明整体而言,在FDI作用下,各个城市群的产业集聚都对产业升级起到了促进作用。其中,以广州、深圳为中心的珠三角城市群促进作用最强;武汉为中心的长江中游城市群次之;成都、重庆为中心的成渝城市群、郑州为中心的中原城市群、西安为中心的关中平原城市群之间差异不明显,但都促进了产业升级。两个例外城市群为以北京为中心的京津冀城市群和上海为中心的长三角地区,前一个城市群促进作用略低,后一个城市群不显著。这是由于1998-2007年间,京津冀、长三角城市群中心城市发展快于周边城市,资源吸纳效应大于扩散效应,外商直接投资也主要集中在中心城市,结果导致产业集聚的产业升级作用不够强。第二,除珠三角、长江中游城市群外,其他五大城市群的产业集聚系数均为正,表明产业集聚对产业升级的总体效应为正,成渝城市群的促进作用最强,京津冀次之,中原、关中平原城市群的影响不显著。长江中游城市群产业集聚为负但是不显著。珠三角城市群产业集聚对产业升级的总影响为“-0.0283+0.0173lnfdi”,即当FDI规模跨越拐点值后,产业集聚对产业升级起到促进作用,其原因是珠三角地区一直处于对外开放前沿,有吸引外资的良好区位条件,此时外资企业与国内企业容易形成竞争关系,如果FDI引入规模小,外资企业为了避免与国内企业进行同质化竞争,就会将FDI投入到稀缺行业,但是难以形成完整的产业链条,导致产业集聚的正外部性不明显,从而对产业升级作用有限。大规模的FDI引入,才能更有效地发挥出FDI的技术溢出效应并作用于产业集聚,促进产业升级。

2.行业异质性

基于WIOD数据库的划分方式及OECD制造业的技术分类标准,将制造业划分为高、中、低技术行业,分别研究FDI作用下这些不同技术水平的产业集聚与产业升级的关系,回归结果如表3所示。

可以看出:第一,在FDI作用下,高、中、低技术行业集聚对产业升级产生的影响出现了差异。一个令人困惑的结果是,高技术行业的交互项系数不显著。这可能是由于诸如航空设备制造业等高技术产业规模庞大,对外资质量等具有较高要求,产业集聚对产业升级的促进作用受到FDI的影响相对较小;中等技术行业的交互项系数为正且显著。例如金属冶炼业、塑料制成品等行业,引入FDI后,产业集聚对产业升级产生了促进作用;低技术行业的交互项系数为正且显著。诸如食品饮料制造、纺织品制造等技术相对成熟的行业,外商直接投资进入后的集聚发展促进了产业升级。第二,从产业集聚系数看,中、低技术产业集聚对产业升级的总影响依赖FDI的引进水平。

3.企业异质性

按照企业各类资本占实收资本的比重,将企业划分成国有、民营和外资企业。按照要素密集度的大小,将企业划分为资本和劳动密集型企业,其中要素密集度运用固定资产净值与从业人员数的比值计算,以中位数为界,将小于中位数的企业视为劳动密集型企业,大于中位数的企业视为资本密集型行业企业。企业异质性的回歸结果如表4所示。

结果表明,在所有制方面,第一,国有、民营、外资企业的产业集聚通过FDI作用均对产业升级起到促进作用,民营企业的促进作用最强。这是因为民营企业的市场化程度高,有吸引FDI的优势,容易在一定空间范围内形成集聚,并能充分利用产业集聚产生的正外部性。第二,在产业集聚对产业升级的总影响中,国有企业集聚效应不显著,在民营和外资企业中,只有当FDI引进达到一定规模,民营企业和外资企业集聚的产生升级效应才充分表现出来。

在要素密集度方面,第一,在FDI作用下,资本密集型企业的产业集聚对产业升级的促进作用强于劳动密集型企业,表明资本密集型企业对外资的技术溢出具有更强的吸收能力;第二,对于劳动密集型企业而言,产业集聚对产业升级的总影响依赖FDI的引进规模,只有大规模的FDI引进,才能促使劳动密集型企业不断推进技术升级。

(三)内生性问题处理

考虑到产业集聚与产业升级之间可能存在反向因果关系,即产业集聚通过多种机制促进产业升级,而产业升级又会促进产业集聚的发生,由此会导致内生性问题。寻找合适的工具变量(IV)是解决内生性的标准方法,IV的选择需要满足两个基本条件:第一,IV与解释变量之间具有较强的相关性;第二,IV是外生的。本文选取城市就业密度和滞后2期的产业集聚指数作为工具变量。理由如下:首先,城市群的空间集聚吸引人员向集聚区流动,就业密度增加,技术、知识溢出效应明显,从而进一步增强了该区域的集聚程度[14]。换言之,城市就业密度与产业集聚高度相关。城市就业密度为地区层面的数据,被解释变量为企业层面的微观数据,地区层面变量对微观层面变量的影响较小,符合外生性的条件[15]。本文选取287个城市就业密度作为产业集聚的工具变量,城市就业密度(emp)指标表示为:emprt=Prt/Srt,其中,r表示城市,t表示年份,Prt表示r城市t年的就业人数,Srt表示r城市t年的土地面积。其次,滞后2期的产业集聚指数属于历史数据,不会对当前经济发展和微观企业产生作用,滞后2期的集聚指数与当期集聚指数具有直接的关系,符合工具变量的选取要求。使用工具变量法进行两阶段最小二乘回归(2SLS),如表5所示。

结果显示,LM statistic和Wald F statistic拒绝了“弱工具变量”的原假设,证明IV与潜在内生变量之间有较强的相关性,IV的选取合理。对应的研究结果也符合要求,进一步支持了基准回归的结论。

(四)稳健性检验

为了验证上述分析结果的稳健性,接下来采取1998-2013年的劳动生产率代替全要素生产率,用赫芬达尔指数(HHI)表示产业集聚,并采用分位数回归重新估计产业集聚、FDI与产业升级之间的关系。回归结果如表6所示。

使用OLS回归和0.1、0.25、0.5、0.75、0.9分位数回归的结果无明显差异,与基础回归在方向性上保持一致,经济意义相同,从而表明本文核心结论稳健可靠。

四、结论与建议

本文使用1998-2013年中国工业企业数据,运用交互项回归模型对三者关系进行了实证检验,研究表明:第一,产业集聚和FDI促进产业升级,加入二者交互项,系数为正,说明产业集聚对产业升级的总效应受到FDI引入规模的影响,只有当FDI跨越拐点值后,对产业升级起到促进作用,二分位制造业与四分位制造业回归系数方向保持一致。第二,在区域异质性中,引进FDI后,珠三角城市群产业集聚对产业升级的促进作用最强,在产业集聚对产业升级的总影响中,京津冀、长三角、成渝城市群起到显著促进作用,长江中游、中原、关中平原城市群作用不显著,珠三角城市群需考虑FDI的引进规模;在行业异质性中,引进FDI后,中、低技术集聚对产业升级起到促进作用,高技术集聚对产业升级作用不显著,在产业集聚对产业升级的总影响中,中、低技术集聚需考虑FDI的引入规模;在企业异质性中,引进FDI后,民营企业集聚对产业升级的促进作用最强,在产业集聚对产业升级的总影响中,国有企业效果不显著,民营和外资企业集聚需考虑FDI的引入规模;资本密集型企业集聚对产业升级具有更强的促进作用,且资本密集型企业集聚对产业升级的总影响为正,劳动密集型企业需考虑FDI的引入规模。第三,在使用城市就业密度和滞后2期的产业集聚指数作为工具变量做内生性问题处理,与使用劳动生产率表示产业升级,HHI表示产业集聚的分位数回归稳健性检验中,都得到了与基础回归意义一致的结果。

基于以上理论与实证分析结果,本文提出以下建议:首先,为了加快产业升级,要继续引导产业集聚式发展,完善集聚区基础设施,促使上下游相关配套产业共同发展,充分发挥产业集聚产生的“低成本、高效率、重技改、促创新”的外部性,形成经济发展新动能。

其次,对于FDI引进规模较小的集聚区,应采取措施使FDI的引进数量跨越拐点值,达到资源的最优配置;对于已经超过FDI拐点值集聚区,充分发挥产业集聚对产业升级促进作用的同时,引导外资流入战略性新兴产业、先进制造业等领域,使制造业迈向全球价值链中高端。

最后,各个城市群立足资源禀赋优势培养主导产业,提升城市群产业集聚水平,带动产业升级。例如,长三角地区充分利用FDI,培育先进制造业集聚;珠三角城市群注重引进外资质量,培养国际先进的产业集聚区;京津冀城市群合理规划产业集群布局,加强区域间协调发展,促进产业升级;中原城市群进一步承接东部地区的产业转移,合理利用FDI完善产业布局,提高制造业附加值,成为中国经济发展新的增长极。

参考文献:

[1] Alfaro L,Charlton A. Growth and the Quality of Foreign Direct Investment: Is All FDI Equal?[R].Harvard Business School Working Paper 2007,07-072.

[2] Duranton G,Puga D. Micro-Foundations of Urban Agglomeration Economies,in Henderson,J. V. and Thisse,J.-F. (Eds.) Handbook of Regional and Urban Economics,Vol. 4 (Amsterdam: North-Holland),2004,48:2063-2117.

[3] Ahsan,R.N. Essays on Trade Policy,Instituitions,and Firm Behavior[D]. Syracuse University,2010.

[4] Rivera-Batiz,Romer P M. Economic Integration and Endogenous Growth[J]. Quarterly Journal of Economics,1991,106(2):531-555.

[5] 林冰,宮旭红.内生技术进步视角下产业集聚的FDI技术溢出效应研究[J].科技管理研究,2015(7):46-51.

[6] Olley G S,Pakes A. The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry [J]. Econometrica,1996,64(6):1263-1297.

[7] Turvey A,Goodridge P,Franklin M. Quality-adjusted Labour Input: New Estimates for 1993 to 2008[J]. Economic & Labour Market Review,2010,4(10):113-131.

[8] Ellison G,Glaeser E. Geographic Concentration in U.S. Manufacturing Industries: A Dartboard Approach[J]. Journal of Political Economy,1997,105(5):889-927.

[9] Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography[J]. Journal of Political Economy,1991,99(3):483-499.

[10]Audretsch D B. R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production[J]. American Economic Review,1996,86(3):630-640.

[11]Brown J R,Fazzari S M,Petersen B C. Financing Innovation and Growth: Cash Flow,External Equity,and the 1990s R&D Boom[J]. Journal of Finance,2010,64(1):151-185.

[12]Nickell S,Nicolitsas D. How Does Financial Pressure Affect Firms? [J]. European Economic Review,1999,43(8):1435-1456.

[13]Brandt L,Biesebroeck J V,Zhang Y. Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-level Productivity Growth in Chinese Manufacturing[J]. Journal of Development Economics,2012,97(2):0-351.

[14]Glaeser E L,Resseger M G. The Complementarity Between Cities and Skills[J]. Journal of Regional Science,2010,50(1):221-244.

[15]赵娜,王博,刘燕.城市群、集聚效应与“投资潮涌”——基于中国20个城市群的实证研究[J].中国工业经济,2017(11):83-101.

(责任编辑:周正)