“个”的用法及类型学差异

2020-10-16贺婷婷

贺婷婷

(安徽大学文学院,安徽 合肥230039)

一、引言

“个”是现代汉语日常交际中被广泛使用的一个量词。这是学界对于“个”的共识。在对外汉语教学中,汉语量词因种类繁杂,来源多样,外国留学生很难分辨正确的用法。“个”以[-褒义][-贬义][+口语]的特点,在口语中被广泛使用。在需要使用量词的地方,留学生们便经常用一个简单的“个”来表示,这一点在对外汉语教学中十分普遍。值得注意的是,这种“个”的广泛运用现象在以汉语作为母语的国人身上也经常出现。在日常语言运用中人们常常因找不到合适的量词,便用量词“个”来代替,久而久之,“个”似乎成为一个万能量词被泛化了。语言学界将这种现象称之为“个化”。围绕“个化”问题展开了长期且激烈的争论。主要有以下两种观点:一种观点是赞成“个化”,并且从“个”字的广泛应用提出“量词消亡说”,认为汉语量词会逐步走向简化,一切量词都将归于“个化”(戴婉莹1984[1]、周荐之1983[2])。另一种观点认为所谓的“个化”现象,在汉语中是不存在的。如果将汉语量词归于“个化”,那么汉语的魅力也就不复存在了。所谓的“个化”现象实际上是因为汉语量词“个”独特的内外优势使得其具备较强的组合能力,因而被广泛使用从而形成了这种“个化”的假象(刘世儒1965[3]、黎锦熙1959[4]、司徒允昌[5]、孙汝建1996[6]、薛健2006[7]等)。

我们认为,“个”的泛化是客观存在的,出于语言表达的经济性原则,并且也确有不断发展的趋势。但如果从“个”的泛化现象就断言“量词正在消亡,并且终将走向‘个化’”,那未免太过武断。况且,虽然“个”的使用很广泛,在不同结构中表现出的性质是不同的,这也恰恰反映出作为汉语特殊库藏的量词正不断发展,绝不是量词消亡的表现。在“V+个+X”结构中,关于“个”的性质,学界主要有以下几种看法:一种看法认为是量词(如朱德熙1982[8]、邵敬敏1984[9]);另一种观点认为是助词(如吕叔湘1984[10]、丁声树1961[11]、游汝杰1983[12],太田辰夫1987[13]等);还有一种看法认为“个”以其对无定宾语的修饰,从而衍生出标记宾语的功能(如石毓智2004[14])。一般来说,对于“个”的性质的判断一定程度上取决于对“个”后成分的性质判断。认为“个”是量词的观点,通常是将“个”后的成分作为宾语;认为“个”是助词的观点,通常将“个”后的成分看作是补语。可见,明晰“个”后的成分,对于判断“个”的性质是有所帮助的,有时候从双重分析的角度来说,对于性质的判断还是见仁见智的。例如“玩个痛快”“跑了个快”,朱德熙(1982)认为“个”放在形容词前面组成宾语,表示程度高。此时的“个”后虽然是形容词,可是朱德熙仍将其作为宾语看待。这可能和朱先生提出的准宾语的概念相关。

在此,对于这些富有争议的问题暂且不加讨论。本文主要讨论“个”在口语中经常出现的三种典型用法,重点分析“包个饺子”“写个论文”“吃个饭”这种“个”的句法语义错配现象,并将汉语常见的几种“个”的用法与泰语进行类型学比较,找出汉泰语量词“个/ ”之间的异同。在分析“个”的几种典型用法之前,我们先结合已有的研究梳理一下“个”的历史发展轨迹。

二、“个”的历时发展

根据王力先生的观点,量词“个”萌芽于先秦时期,最先只是竹子的单位[15]。例如:

(1)木千章,竹竿万个。(《史记·货殖列传》)

(2)操十二石之弩,负服矢五十个。(《荀子》)

到了唐代,“个”的应用已经扩大了很多,水果、鸟、人等都可以称“个”。例如:

(3)橘怀三个去,桂折一枝将。(岑参诗)

(4)砧响家家发,樵声个个同。(杜甫诗)

(5)门前有一儿郎,性行不妨慈善,出来好个面貌,只是有些舌短。(《敦煌变文选》)

(6)有数个弟子院。前院俯临深谷,台涯嵯峨而可千仞。(唐佛经《入唐求法》)

王绍新(1989)认为唐代“个”的扩展,不仅体现在运用范围上,还表现在语法特点方面,“个”跳出了魏晋时代才最后确定的“数量名”格局,不但可以量化各种复杂的名词性短语等结构,而且其后还可接动词、动宾结构、句子等,这为现代汉语中“个”后出现形形色色的更为复杂的成分打通了道路。祝克懿先生(2000)[16]也指出这就促使其“指示对象从简单到复杂,从具体到抽象,范围扩大到既可指示名量,也可指示复杂、抽象的量——结果、程度、情状等。在“动+个+宾”结构中,原先宾语位置上的后续成分发生了改变,正如张谊生先生(2003)所说:“在性质上,‘个’又从谓词前的名物化标记转变为动词后的强调结果或状态的补语标记了;在功能上,‘个’由前加转向了后附。”太田辰夫(1958)认为“动词+个+补语”大概出现于元代,但并未详细说明。从可以搜集到的元代的文献资料可以初步断定,“动词+个+补语”的结构至迟产生于元代。

在了解“个”从量词到助词的发展轨迹的基础之上,我们简要分析一下“个”共时环境下的三种用法。

三、“个”共时发展

(一)“个”作为量词的用法

在“V+个+N”结构中,“个”作为量词修饰后面的中心语N,所以作量词的“个”有五个方面的用法:其一修饰具体或者抽象的人或事;其二出现在“一个个”这样的形式里,表示每一个或者依次序进行的意思;其三可以计量动作、行为的次数等;其四和指示代词构成指量短语;其五也可作为种类量词,表示某一类事物。分述如下:

1.用于具体或抽象的人和物。

(7)一个垃圾、一个家、三个西瓜、一个坏人、一个影子

一个习惯、(开)一个会、一个方案、一个办法、(打)一个电话

(8)一个(项)荣誉、一个(处)知识点、一个(项)活动

一个(支)队伍、一个(项)会议、一个(部)电话

在(7)中,“个”一般用来描述具体的事物,这些事物通常没有固定的专用量词,比如“垃圾”“家”“影子”“习惯”“方案”“办法”这些名词我们通常找不到比较合适的量词来搭配,因此在这里使用泛化的“个”。除此之外,我们在使用“个”时还能表现说话者的感情色彩,当我们说“好人”“善人”时,通常使用“位”这样的量词,形成“他可真是一位大好人/大善人”,但是我们却不说“他真是一位坏人/恶人”,因为“位”通常是说话者对身份地位比较高或者有赞美倾向的人物进行修饰时使用的量词,像“坏人”“陌生人”这些人在说话者心中本身不具有特别高的地位,所以用量词“个”。在(8)中,“个”后面修饰的中心语是抽象的名词,通常有其固定的专用量词,比如“一项荣誉”“一处知识点”“一项活动”“一支队伍”“一项会议”。但是在一般的口语表达中,通常不用专用量词,而用“个”更为常见。

而且我们发现在上述(7)(8)两例中还有一些交叉用法,比如“会(议)”“队(伍)”,我们能说“开一个会”“召开一项(关于某活动的)会议”,“分给你一个队”“分配给你一支队伍”,但是通常不说“开一项会”“分一支队”;而且“电话”表示通讯工具的时候,可以说“安装一部电话”,但是说给某人打电话时,只能说“给他打几个电话”,却不能说“给他打几部电话”。可见,量词的使用需要结合音节以及“个”后成分的性质,“个”可以在很大程度上适应上述要求,所以在口语和书面语中使用得比较广泛。

2.出现在“一个个”这样的形式里,表示每一个或者依次序进行的意思。

(9)几个伙伴马上摆出救人的姿态,衣鞋一脱,一个个“飞燕式”“滚翻式”“炸弹式”掉下水去……(韩少功《西望茅草地》)

(10)就这么一个个一言不发、一声不吭,甚至连看也不看他一眼?(张平《抉择》)

(11)灵床布置既毕,放下拜垫,众人一个个上前磕头。(张爱玲《连环套》)

(12)清晨漫步在繁华的贝尔街上,人们可以看到一个个西服革履、手提公文包的专业人士,快步走进投资银行一座座高耸挺拔的豪华办公楼。《从普通女孩到银行家》

3.可以计量动作、行为的次数等。

(13)他把香烟装进了他的上衣口袋我突然把我那顶猎人帽的鸭舌转到前面,算是换一个花样。(塞林格《麦田里的守望者》)

(14)你可以事先打一个电话的。(大卫·米切尔《云图》)

例(13)(14)中的“换一个花样”“打一个电话”通过用数量词组“一个”限制客体论元①进而达到限制动作行为的频率。

4.量词“个”用在指示代词后面,构成指量短语。如“这个”“那个”等等可以代指说话双方都知晓的个体,一般在上下文已有提示。

(15)爷爷手腕一扬,那个(鸡)蛋大的绿瓷酒盅子打在黑眼的匣枪苗子上,酒盅啪啦一声迸碎,破瓷片纷纷落地。(莫言《红高粱家族》)

(16)处死蓬托尔松、维尔迪厄、蓬托博的解放者!多尔和图尔格的胜利者!处死这个使我们战无不胜的人?(维克多·雨果《九三年》)

例(15)中“那个”后面出现的“(鸡)蛋大的绿瓷酒盅子”,(16)中“这个使我们战无不胜的人”,在上文也有对应的身份解释:“蓬托尔松、维尔迪厄、蓬托博的解放者——多尔和图尔格的胜利者。”

5.量词“个”有时可以替代典型种类量词和非典型种类量词,表现的不是个体量词的离散性和个体性,而是指与其后名词同一款式的整个类别。例如:

(17)茉莉花型有两类品种,一个是单瓣,一个是重瓣。

(18)哲学家康德说过,在这个世界上有两样东西能使我们感动,一个是我们头顶上灿烂的星空,一个则是我们内心深处的道德准则。

这里的“一个”相当于“一类”“一样”等。

(二)“个”作为助词的用法

“个”通常都是作为量词,修饰后面的名词性宾语,后面的中心语作为动词的宾语。当在其他结构中,后面的成分不作为动词的宾语,而是作为程度或者结果补语,真正的宾语可能是隐藏的,或者是没有实际所指的人称代词。例如:

(19)可我在这之前却忙乎个不停,祖母从墙上带着谴责的眼神看着我忙乎。(维克多·叶罗菲耶夫《俄罗斯美女》)

(20)如果它的正前方长了一个挺括的鼻子的话,它是断不会用鼻子把你打个人仰马翻的。(赫尔曼·麦尔维尔《白鲸》)

(21)潘西在我们身边上蹿下跳,“汪汪汪”叫个不停。(尼尔·嘉文《坚持》)

(22)你就再讲讲这件事,让我听个明白,说不定我还能抓住问题的关键呢。(塞万提斯《堂吉诃德》)

(23)他们一共要运五百多车才够用。误会啦,谩骂啦,纠缠啦,闹个没完。(契诃夫《我的一生——一个内地人的故事》)

(24)不过是划过细小血管而已,根本就是死不了人的伤,但是眼见血流个没完,陷入恐慌的我开始大声哭泣。(山本文绪《一切终将远去》)

(三)“个”的特殊用法——句法语义的错配

在日常使用中,除了上述句子,我们还会看到这样的句子:

(25)一天,老闷儿上街买个菜。(冯骥才/《高女人和她的矮丈夫》)

(26)按照花家舍的惯例,全体社员晚上要聚在一起包个饺子,集体过年。(格非《江南三部曲》)

(27)徐文学指责大春,这么大的事也不跟你叔叔通个气。(余一鸣《拓》)

(28)车再起动时,一个女人出现在弯子上。“搭个车嘛。”她说。(严歌苓《卖红苹果的盲女子》)

(29)伊凡·伊凡诺维奇只有在午饭后穿一件衬衫躺在遮檐下;傍晚就穿上皮祆,上什么地方去遛个弯。(果戈理《伊凡·伊凡诺维奇和伊凡·尼基福罗维奇吵架的故事》)

通过比较上述四个句子,我们发现“个”都是置于动词之后,名词性短语之前,但是这里的“个”并不是量词。而是表示事件程度小,有主观上弱化事件重要程度的意思,例如“买个菜”“包个饺子”“通个气”“搭个车”“遛个弯”都是说话人主观上认为这些事件是无须耗费精力就可以完成的,非常轻而易举的事件。如果认为“个”是量词,即可以补全句中省略的数词“一”,但是补上“一”后,句子的意思就完全不同了。

(30)老闷儿上街买一个菜。

(31)全体社员晚上要聚在一起包一个饺子。

(32)*这么大的事也不跟你叔叔通一个气。②

(33)*一个女人出现在弯子上,“搭一个车嘛。”她说。

(34)*上什么地方去溜一个弯。

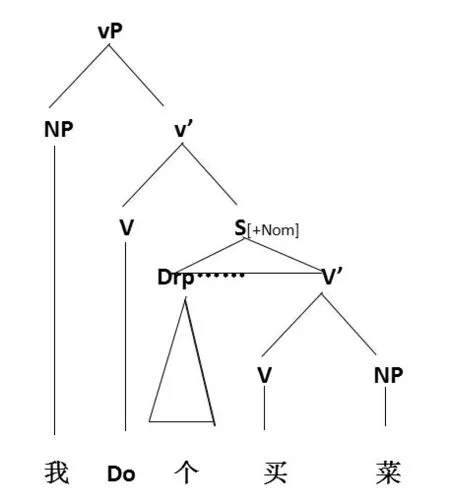

通过对比可以看到,没有加“个”的(25)-(29)都是表示事件微小,而加上了数词之后,就精确地表示“一个菜”“一个饺子”与说话者的原意不符,如(30)(31)。并且还会出现(32)(33)(34)这类不合格的句子“通一个气”“搭一个车”“遛一个弯”。虽然从线性顺序上看“个”出现在名词宾语之前,作为定语修饰后面的名词(词组),然而从深层句法位置分析,这时的“个”修饰的是整个VP 结构,即“通气(私下透露消息)”“搭车”“遛弯”,强调整个事件的实现的程度强弱,所以从这个角度来说,“个”又是作为“状语”修饰动宾短语。这种结构类似于“我卖一年的鱼”[17]这样的句法语义错配现象。不同于前面提到的常规量词和助词的用法。根据数量短语的开放性,假如此处的“个”是常规量词,可以给“个”补足数词或者替换数词,但是无一例外都获得了与句子原意完全不同的句子或者不合格的句子。例如(31)中的“个”前面如果加上“一”或者“两”,“包一/两个饺子”就不再代指“包饺子”这一事件,而是包了一个或者两个饺子。所以可以明确地说,“个”在此处不是常规的量词用法。前面已经分析,“个”在这种情况下表面上是定语,实际上是做状语,修饰整个VP 结构,基于这样的分析可以画出这一结构的树形图(图1)。

图1 量词“个”的句法-语义错配

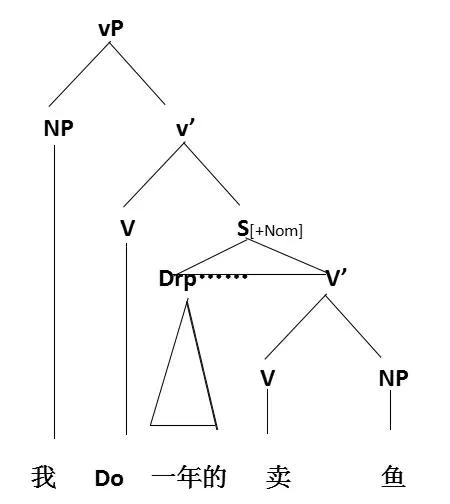

从上面的图形可以清楚地看到,“个”是一个伪定语,虽然从表层结构看,表层结构虽然与宾语“菜”毗邻,但是并不是作为定语修饰名词宾语,而是作为状语修饰整个VP 结构,置于底层VP 的附接语位置,和“我卖了一年(的)鱼”“我学了两年(的)汉语”结构类似,如图2。当底层实义动词“买”提升至没有语音形式的轻动词位置,那么“个”介于动词“买”和宾语“菜”之间,构成“买个菜”“包个饺子”“遛个弯”之类的结构,实际上都是一种句法语义错配用法。针对汉语量词“个”出现的这种句法语义错配现象,我们更关心的是在其他语言中是否有类似用法呢?还是说这种特殊用法也是作为汉语的语言库藏,只是汉语特有的呢?

图2 持续短语的句法-语义错配

四、汉语“个”与泰语量词的比较

(一)量词“个”与泰语量词

沈家煊说:“要凸显一种语言的特点,毫无疑问必须通过跟其他语言进行比较才能看出来。”[18]在此,我们以泰语作为比较的对象,进一步考察汉语量词“个”三种用法与泰语量词之间的异同。

上文我们已经分析了汉语的三种的用法——名量词、助词、句法语义的错配用法。作为量词使用时,“个”又有三种更为具体的用法,即表示个体单位的量词“个1”,表示种类义的量词“个2”,既表示个体义又表示种类义的量词“个3”。相比较而言,泰语量词中表达“个”意义的量词“ (an)”,使用范围很广,既可以作为个体量词,也可以作为种类量词,修饰个体事物,强调数量。在语用方面,泰语量词“个”的用法要求比较严格,比如在修饰人(有生命的物体)的时候,不能使用量词“ (an)”。除此之外,泰语量词“ (an)”可以直接作为代词使用,而汉语中的“个”指别性不强,必须加上指代词“这/ 那”,才能作为代词使用。

(二)助词“个”与泰语量词

在汉语中,我们经常会说“把问题弄个明白”“把事情查个水落石出”“把他打了个鼻青脸肿”,类似这样的句子,在把字句中动词后的宾语被提升至“把”字后面,“个”后的成分性质变得十分明确,即作为动词的补语,因而“个”在此作为助词,而不再作量词修饰限定后面的非体词性成分。那么,在泰语中是否也有这种量词处于动补结构中的用法呢?通过对泰国留学生进行调查和访谈发现,泰语中没有助词“个”的用法,动补结构中间一般不加“个”。

(三)句法语义错配用法的“个”与泰语量词

汉语中的“个”还有一种特殊的用法——句法语义错配,例如上例(25)(26)(27),重述如下:

(25)一天,老闷儿上街买个菜。(冯骥才/《高女人和她的矮丈夫》)

(26)按照花家舍的惯例,全体社员晚上要聚在一起包个饺子,集体过年。(格非《江南三部曲》)

(27)徐文学指责大春,这么大的事也不跟你叔叔通个气。(余一鸣《拓》)

其中的“个”并不是真正的量词,不作为修饰其后名词性宾语的个体量词,也不可作为种类量词解读,更不可能在“个”前补上数词,所以,这里的“个”我们将其看作是一种句法和语义的错配现象,即在表层语义上修饰“个”后的名词性宾语,但在深层句法上限定的是这个动宾短语构成的事件。这种句法语义的错配现象在泰语中是否也有相应的的结构呢?据泰国留学生反馈,在泰语中没有这种句法语义错配的结构,尤其是汉语离合词“提醒”“报名”“洗澡”“踢球”之间可以加“个”,但在泰语中只是直接作为动宾结构来说,或者以插入表示短时间的时间状语“一会儿”等来表示事件程度小,没有加“个”形成句法语义错配的情况。

五、结语

本文以“个”作为研究对象,从历时角度研究“个”的发展轨迹,发现“查个清清楚楚”的动补式中加入“了”表完成时,“了”应该加在“个”字之前,说明“个”与其后的补语之前关系更为紧密,这可能是“个”作为量词前加结构的一种遗留现象,也就是说“个”作为助词仍带有量词性质,从这一点来看,我们意识到语言研究的系统性问题,对于分析部分结构中“个”多重性质是极有说服力的。

从历时角度来说,将汉语“个”的多种用法进行分析,并且比较泰语量词“ (an)”,发现个体量词“个”在汉泰语中都具有表现个体和种类义的用法,是一种地域上的推移和扩散现象,同时汉语量词作为汉语特殊库藏,又具有自身的独特性质。这些关联符合语言学上的普遍真理,表现出显著的类型学价值。

注释:

①客体论元(Theme):指经历变化的论元,根据Dowty(1991)“增值客体(incremental theme)”理论,只有客体论元才会显现“增值的”限定事件(event-delimiting)的特性。

②*符号表示句子不可接受。