民国时期宣道会对渝东南毗邻地区族群文化差异的认知与行动策略研究

2020-10-16文洁

文 洁

渝东南及毗邻民族地区地处湘、黔、鄂交界地带,历代为多民族分布区。 南北朝以前主要族群为“古巴人”和“苗人”,唐朝末年,族群逐渐被称作“土人”或“土民”和“苗人”。 虽然学界对“土人”来源的学说不一,但以“土”即“蛮”,“土蛮混称”的说法在一定层面上已达成共识。雍正改土归流汉人移民至此,“土”逐渐被称作“土家”用于区别与汉、苗及其他民族的族群差异,此即“土人、土民”为“巴人”后裔并于20 世纪50 年代成为识别“土家族”的理论基础,形成了现今土家、苗、汉、侗、回、白、仡佬族为主的族群杂居现状,吸引了国内学界从民族学、历史学、人类学等领域进行研究。 然而,渝东南民族地区早在清咸丰年间就有西人踏入传播基督宗教①,相关资料在台湾中央研究院1974 年出版的《教务教案档》[1-3]中有详细记录,具有较高的研究价值。 秦和平先生也对渝东南民族地区天主教教案赔款的背景、缘由和数额及用途有过详细的研究,并对民国时期新教在此地活动的时间、外方人员、信徒数量等进行了汇总,为后期研究提供了重要的基础数据。[4]但学界尚未对渝东南民族地区基督宗教行动策略与地方民族与文化之关系进行研究。 鉴于此,笔者借助美国宣道会总部珍贵的一手历史档案,结合民国时期川黔教区外方负责人自传回忆录,通过考察大量国内外历史书籍、地方志、地方文史资料,采用文献分析和深度访谈法尝试从渝东南民族及毗邻地区宣道会在传教政策调整的影响下,如何进行基址设置和行为调适的问题出发,以宣道会在渝东南及毗邻民族地区传教中注意民族及文化特点为切入点,通过分析其在行动策略上独特的民族地域特色进行探索性研究。

图1 宣道会在渝东南及毗邻地区的主要活动路线图(地图母板出自《包忠杰自传》)

一、宣道会宣教政策的演变

(一)点、线、面政策

美国宣道会由宣信博士(Albert Benjamin Simpson)于1897 年将基督徒同盟会(Christian Alliance)与国际宣道联会(The International Missionary Alliance)合并而成,虽成立时间较晚,但其历史应始于合并前10 年的分支机构的活动。经充分了解其他差会在华的活动路线和中国整体交通分布后,宣信博士制定出宣道会在华活动的总政策,即采取点、线、面结合的方式。 具体而言,城市是“点”,交通系统是“线”,河流海洋是“天然航线”,广大农村是“面”。

宣道会正是在这总政策的指导下依长江天然河道开辟了在华的首个基址,即1888 年由卡斯迪夫人(Mrs. Cassidy)和两名女教士玛丽·凡客和伊丽莎白·莫蕾(Mary Funk & Elizabeth Morely)在芜湖南街建立的传教站。 随即依次而建的基址分别为大通市②(1892 年)、南陵市③(1895 年)、青阳④(1896 年)、鲁港⑤(1921 年)和山区地带⑥(1922-1923 年)。[5]63由此,安徽省的基址形成了可进可退的点(芜湖和周边县城)-线(长江及其支流)-面(山地农村)局面。 其后,宣道会在湖南、湖北等地也遵循同样的活动政策。 1898 年,宣道会派出牧师艾克仁(MratinEkvall)和艾自新(David Ekvall)兄弟两人负责武汉基址的活动,并于1910 年将芜湖总部迁至武昌,为进一步向藏区推进做好铺垫。宣道会在武昌的基址占地较大,可沿铁路和河道延伸到附近的县份。 据记载,武昌附近县份已开设八个传教站基址。[5]64在开辟湖北基址的同年,宣道会牧师雅学诗首进长沙,终于1910年在长沙东长街立址,开办圣经学院,并增设常德、汉寿和澧县为重要基址。 宣道会的女校和圣经学校均设在常德,附近的汉寿一地当时就新建了近30 个聚会点,产生了较大的影响。 澧县则成为宣道会在1922 年进行“山地福音”调查前开设的重要基址,为向附近县、镇推进奠定了一定的基础。[5]65

彼时,宣道会在安徽、湖北和湖南三省已建立了固定的传教站基址,呈现出借助长江水路,在中心城市开设基址以及向城市周围县域新建分堂的特点。 纵观宣道会在此时段建立的传教站基址可知,其主要采用主观上选定水、陆交通发达的城市,客观上走访城市及周边环境是逐渐形成其传教站点、线普适模型的主要策略。

(三)边少区域倾斜

本文的边少区域指远离华中地区中心城市的边远山区和少数民族居住区。 1892 年,宣信博士到中国视察传教工作后,将目标转向当时新教影响力较弱的湖南和西藏。 缘由有二,一为宣道会传教宗旨为深入“福音”未闻之地。 由于前期“点”所在地差会饱和,宣道会作为后期入华差会需向“福音”影响力薄弱的地界开拓;二为当时湖南排外士气高涨,外来宗教难以立足。 甘肃藏区则因本地宗教占统治地位的历史原因,新教被排斥在藏区范围之外,故而以上两地的开发空间较大。

安徽、湖南、湖北中心城市基址建立之后,宣道会开始从“中心”城市向“偏远”之地开拓。除以上三省外,宣道会先后在1891 年开辟山西内蒙区,1895 年开辟华南区,1896 年开辟广西梧州。 由此可知,从1892 年宣信博士访华政策调整后,宣道会开始改变在华活动策略,逐渐向边少区域开拓。

1921 年,宣道会通过全面普查得知,安徽、湖南周边大量未闻“福音”之地多为山区、墟镇村落,方言各异、宗族不同。 1922 年,宣道会对此区域再次进行调查,意外得知在川(渝)、黔、湘、鄂交界处尚有12 个未闻“福音”的县域。[5]46这条通道上的居民从语言、风俗、服饰等方面与湖北、湖南、安徽中心城市的汉族居民不同,经走访得知多为“苗人”和“土人”。 值得一提的是,宣道会开辟的这条“通道”正是我国历史上武陵山地的土司管辖区域,因其为多民族分布区且保留了浓郁的民族与文化的特点被现今学界称为武陵民族走廊。

面对中国不稳定的局势,宣道会为尽快推行其新的活动政策,决定再次展开实地调查。1923 年3 月14 日,宣道会组成调查委员会,对以上区域的传教现状再次进行核实。 1923 年夏,宣道会在华中教区召开年议会,由总部派遣杜浦尔夫妇(Dr. & Mrs. W. H. Turbull)负责评估各教区的工作和调整工作方向。 经讨论,宣道会决定调整方向,集中力量向湖南、贵州和重庆交界地拓展空间,从此开启了在武陵民族地区,即现今的民族走廊上的传教活动。 当然,主要重心在渝东南民族地区。 1923 年下半年,宣道会利用沅水支流,首选水路可达的渝东南边境县城秀山和贵州边境的苗族县松桃设立基址。 1925 年以后,为继续向渝东南民族地区扩展范围,宣道会由松桃、秀山逐步深入酉阳县龙潭镇。 由此,宣道会工作重心已从汉人居住的中心城市转向少数民族居住的偏远县域。

二、宣道会在民族地区的传教模式

(一)主要路线

宣道会在渝东南及毗邻民族地区的主要活动路线以酉阳县为中心向东南、东北、西南和西北四个方向发散,途经地区历代为土司管辖的多民族聚居区,后虽改土归流,但当地人主要为少数民族。 在前期调查中,宣道会发现跨省交界地多民族杂居更易于族群的流动与共融,当地人朴实的民风和对新兴事物的接纳程度都较中心城市民众更高,有利于传教活动。

东南线:东南线是宣道会在渝东南及毗邻民族地区开展传教活动的首条路线,途经松桃、秀山、酉阳龙潭。 1923 年12 月,宣道会派陶华胜(E. Torvaldson)夫妇经湖南常德乘木船逆水而上,在秀山县大西街谭氏首建临时基址,由中外住堂牧师共同管理。 1925 年,美国教会出资购买秀山炮哥遗孀房屋,正式建立福音堂,总占地2.4 亩,木房20 余间。[6]314同月,宣道会在紧临秀山的贵州松桃县建立基址。 松桃当地居民主要为苗民,此地成为宣道会以族群差异而分建基址的首创之地。 苗族堂发展较快,随即在苗区开设分堂。 1925 年后,新教由松桃、秀山逐步传入酉阳龙潭。 1930 年前后,为筹建龙潭基址,牧师郑哲克(Edgar Truax)和牧师包忠杰(Paul H. Bartel)频繁来往于秀山和龙潭,1932年,宣道会正式在此购址建堂。

西南线:1932 年,龙潭堂基址正式建立前后,宣道会利用乌江支流和陆路向贵州边界的沿河、思南开拓基址。 1930 年,宣道会接替原内地会在贵州思南的工作。 为开发思南基址的传教活动,宣道会投入了中、西人员,并派布道队在此驻扎一年之久,由于得力人手不够,信教人数增长缓慢。 然而,传教活动还是逐渐形成了以思南为中心向临近的印江、德江辐射的局面。1938 年,布道队在沿河开展工作,建立家庭聚点,虽几散几建,但整体而言,宣道会在此的活动多得到当地群众的接纳。

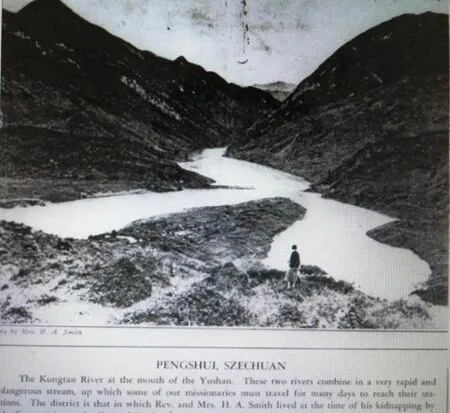

西北线:从龙潭出发至酉阳县城,通过小路可至酉阳另一重镇龚滩,由此沿乌江而下至彭水是宣道会在渝东南民族地区活动的西北线。这条线路是酉阳与彭水之间的盐运通道。 彭水县盛产食盐,大量的盐商从此处以低价购盐,再利用乌江河道运往附近的酉阳。 宣道会通过当地信徒了解到这一天然商道的人流多为商人与苦力。 宣道会派出布道队在龚滩驻守一年后,由于人手资源缺乏,西北线上的传教活动未能得以有效发展。

图2 传教士拍摄的民国时期彭水县郁江与龚滩河的激流汇合处,也是传教士抵达沿线基址的通道(出自China Experience:Martin Ekvalls and Howard Smiths 1892-2013)

东北线:在松桃、秀山、酉阳的传教工作稳定后,宣道会继续向渝东南腹地推进。 1932 年,宣道会外籍牧师张叔明(William C Chapman)和库宝道分别在彭水和县北郁山镇接管堂址和建立新基址,至1935 年,该县共有14 人受洗。 郁山镇由于缺乏传教士留驻,1943 年结束了传教活动。 1937 年,宣道会进入彭水以北的黔江县城,次年由中方牧师梅景桂在县城南街租房设堂,后在县城东街购房设置“福音堂”。[7]由于黔江县信众人数增长迅猛,宣道会于1939 年在临近黔江的湖北省黄泥塘⑦开设分堂。[8]124,128,135

(二)传教方式因地制宜

第一民族语言对外方人员选派的影响

渝东南及毗邻民族地区自古以来就居住着巴人、三苗、白濮、百越等族群。 当然,汉化严重的巴人虽逐渐失去其民族元素,但身居偏远山地的巴人后裔却保留了其独特的民族文化。 渝东南及毗邻民族地区土家语属于汉藏语系苗瑶语族,土家人聚居区使用的西南地方语与汉族西南官话在语音、词汇、语法存在一定的差别。渝东南及毗邻民族地区的苗族因地域原因较好地保留了其民族文化,其语言属于汉藏语系的苗语支,语音、词汇和语法与官话难有共同之处。 以上两种语言在当时均只存在口头语言,而无文字记载。

宣道会意识到要想在渝东南及毗邻民族地区立足和发展,首要任务不仅是基址的设置,更是语言的掌握,并为此作了充分的准备。 当时的川黔部负责人包忠杰牧师(Paul H. Bartel)出生在中国河北省大名府,其父母均为在华牧师,流利的中文和熟悉的中国文化为包忠杰牧师在中国的传教活动提供了方便之门。 然而,当他抵达渝东南及毗邻民族地区时却发现当地的居民多使用“土家方言”和“苗语”进行交流,学习当地地方方言成为宣道会推进工作的第一步。宣道会为解决在民族地区语言不通的问题,在选派传教士的问题上充分考虑了合适的人选,不仅选派短期内掌握了当地方言的包忠杰牧师,还挑选出来自湖南凤凰的精通苗语和熟悉苗族风俗习惯的郑哲克牧师(Rev. Edgar Truax)夫妇开辟渝东南及毗邻区域,体现了宣道会开辟渝东南及毗邻民族地区的精心准备和行动计划。 正如包忠杰牧师在其自传中的记录:

沅江的支流北河发展成的三条支流,在贵州省的松桃和四川省的秀山、龙潭汇合,支流成了小船的航道。 差会安排我和爱岚、郑哲克牧师(Rev. Edgar Truax)一家到龙潭拓荒。 郑哲克牧师一家曾在龙潭工作,郑牧师数年前在此地开荒,会说苗语,对当地的情况十分熟悉。[9]29

第二民族村落空间布局对传教方式的影响

作为我国历史上巴、苗族群的迁入地,渝东南及毗邻民族地区的高山峡谷成为其躲避战争的天然屏障。 羁縻制度与土司政权的特殊性强化了其地方行政政权。 历史上“蛮不出洞,汉不入境”的禁令最终被经商、开垦、从军、避难的需求频频打破。 雍正十三年改土归流后,大量的外来移民奠定了渝东南及毗邻民族地区的土、苗、汉三分天下的局面,也注定了县、镇村落布局的局面。

县、镇通常建立在山下狭长的平地,有的也依河而建。 由于受到山体和河流的阻隔,县、镇面积通常较小,但水、陆路可达,当地人称之为“坝”。 县、镇因相对便利的交通多成为汉人和外迁民族的首选之地,因此形成多民族杂居的情形,随之而沉淀的民族文化成为多民族杂居的主流。

然而,多民族杂居并非是渝东南地区族群居住的唯一特色。 与县、镇之“坝”相对应的是被称为“盖子”的高山峻岭和“沟”的山谷地带,居住人家为数不少,多为土民和苗民,经济地位处于社会底层。 经实地走访得知,土、苗民当初选择将房屋建造在交通极为恶劣的地带是为了更好地躲避战乱,力保家人的安全,同时也能享受大山、河谷得天独厚的丰富资源。 “盖子”与“沟”一般几户到十几户,最多几十户形成村落,彼此照应,一般5-8 人/家,几代同堂,没有任何交通工具,人们出行皆靠步行。

宣道会在县、镇落脚后,通过当地信徒了解到当地的村落布局,随即调整了传教方式,乡间巡回布道成为了宣道会的主要活动方式。 据当地老人回忆,包忠杰牧师常常步行几十公里挨家挨户探访,山岭山谷的险峻加大了探访的难度。 然而,包忠杰牧师一口流利的当地方言又让他的探访得以顺利进行。 类似的描述在《包忠杰自传》中比比皆是,从最初翻山越岭的挑担步行,到后期摩托加步行的探访工作,深入大山巡回布道是宣道会重要的传教方式。 通常情况下,宣道会以县、镇为大本营进行装备,一次巡回布道来回长达半月。 自带干粮与夜间露宿野外成为巡回布道的常态。 在汉族中心城市,宣道会的活动基本以城市基址为核心区,通过基址布道和学校培训吸引民众参与,处于“收拢”的现象。 在渝东南民族地区特殊的地理环境下,宣道会将“收拢”的传教方式调整为“散发”的模式。

第三族群空间分布对基址设置的影响

如前所述,渝东南民族地区具有县、镇杂居和岭、谷聚居的居住分布特点。 宣道会根据族群的语言和文化差异,在基址设置上充分考虑到同质和异质对传教工作影响的潜在性。 在进入渝东南及毗邻民族地区前的数次实地调查中,宣道会特别关注途中的一些苗民聚居区。通过多次和苗民的接触,宣道会逐渐从对苗民彪悍而产生的担忧转变为对苗民的朴实而产生的喜悦。 宣道会和苗民在正面接触的同时,传教士的家属、子女与苗族妇女、儿童也频频交往,打破了双方的心理防线,缩短了心理距离,为宣道会在苗区的活动奠定了信任和接纳的基础。

在“点-线-面”政策的影响下,宣道会利用天然的河流通道建立了秀山、松桃和酉阳龙潭基址。 宣道会按照常规在交通相对便利的平坝设立了汉族堂基址,主要针对杂居的当地人而建。 虽名为汉族堂,实则采用当地方言进行布道。 值得一提的是,松桃县的居民主要为苗民,在偏远的地带甚至只有苗民居住,被称为“苗区”。 宣道会为了在苗区开辟基址,首先在松桃建立了苗族堂聚点。 由于宣道会派遣了精通苗语和熟悉苗族风俗习惯的传教士,吸引了不少当地苗族青年,短期内初见成效。 松桃苗族堂的工作随即延伸到长兴堡和安堂坡两地,并在两地继续增设了新的苗民聚会点。

需要补充一点,渝东南及毗邻地区苗族与土民多散居在高山河谷地带,宣道会采用巡回布道,走家串户的方式定期探访,较少在散居的高山河谷地带建立固定的基址,而是在当地古道、溪流连接之村镇和人口相对集中之地建立家庭聚会点。 为减少山岭与河谷地带交通不便的问题,降低异质文化的排斥和误解,宣道会大力培养“土民”为村落基址负责人,管理土民事务。 对苗区出现的的各项问题,宣道会采用苗人治苗的方式,还增补苗民领导人为华人委员会成员。 由此可见,宣道会在松桃和渝东南民族地区的基址设置充分体现了当地民族族群空间分布的特点。

三、宣道会在渝东南民族地区的影响

宣道会在渝东南民族地区的活动与当地各阶层不可避免地派生出众多关系,主要体现为民、官、匪三条主线。 当时全国普遍军阀割据、战乱频繁、社会动乱、土地荒芜、苛捐杂税层出不穷,而渝东南民族地区虽经过清雍正年间的改土归流,地方势力的影响有增无减,匪患频繁,社会问题尤为突出。 宣道会意识到要想在多民族杂居,山匪横行、地方势力为大的地方立足,必须调整策略,顺应异质民风,借助地方力量和发展少数民族文化。

(一)民线

在基址设置之初,宣道会与当地民众迅速建立起一种双赢关系。 一方面,宣道会为打开局面,敞开教会大门,采取教义事功与社会事功并行的方式,期待从数量上取得进展。 另一方面,当地百姓把外国人视为解决衣食住行的富人,产生了“吃教”群体,《自传》中有一段描述:

在装修期间,我们每晚也举行福音聚会,于是很快出现了第一群「慕道者」,但我们很快便清楚他们的来意,原来他们只求物质援助,而非真心渴求主道。 我们带备足够的金钱来购买宽敞的物业,令他们纯粹从经济角度看我们,想进入我们的房子,又以为可籍我们找到工作。[9]35

《自传》没有直接记述宣道会对“吃教”者的态度,但从“第一群”可推测双方建立了持续的往来关系。 为更好地融入当地社会,包忠杰牧师身穿民族地区服装,脚蹬当地人自制的草鞋,口说流利的地方语,走街串户地了解当地的社会问题。 渝东南民族地区山高坡陡,土地贫瘠,当地人多种植罂粟,烟民成患。 宣道会多次通过帮助烟民戒烟,为百姓传授做面包、理发等生存技术,传授农作物栽种方法,为百姓播放电影等逐渐立稳了脚跟。 包牧师的妻子爱岚利用在美国所学的护士技术,在教会开办简易诊所,给当地人发放医治酸痛、胃痛、眼疾等常见疾病的药物,建立起与民众之间和睦信任的关系。

在地形复杂、无交通工具,农产品受限、经济落后的山区,挑夫是成年男性谋生的方式,也成为宣道会在渝东南及毗邻民族地区开展巡回布道的重要先决条件。 《宣教与中华》中有一段对渝东南地区挑夫的细致描述:“当时苦力多有一条布质腰带,系在腰间束腰,以便有力操作。这腰带的用途胜广,带间有一小囊,可以放银钱、鸦片烟、甚至一些干粮,又可以用来擦汗或鼻水”[9]61。 挑夫不仅承担着挑负书籍和临时搭建床榻所需的被褥等任务,也同时扮演着向导的角色。 传教士面对当地的地理环境,每次外出行动之前,都会将如何寻得一位得力挑夫视为准备工作的重要环节,途中更需调整心态去适应各种突发事件带来的影响。

(二)官线

两次鸦片战争的各类条约强行推行了外国人自由进入内地和受地方官保护的政策,西方传教士也凭借条约步入其保护行列,二者之关系也由此清晰和明朗,即传教士和地方官都知晓寻求和提供保护的必要性。

渝东南民族地区与湘、黔、鄂各省交界,远离各省行政中心,土司制度的遗留问题和山匪横行使边界地区常常沦为“三不管”地带,秀山洪安古镇成为各省边县肇事者的“逃城”。 苗区动荡的治安加助了宣道会传教士对人身安全的不确定性,借助地方官的保护成为宣道会每到一处必须迈出的第一步。

《自传》中明确地提及宣道会在渝东南民族地区各县活动的首要事项,“每到一个县,我都会知会当地的县官,因为他既知道你的到来,自然而然也要对你的安全负责”[9]107。 因此,地方官员与传教士在官方事务上产生了一定的联系。 多数情况下,地方官对宣道会传教士没有过多的抵触。一则宣道会所到之处没有形成对地方官的威胁;二则地方官不愿在其所辖地出现外事冲突。 由此,传教士提出的途中保护基本能得到应允,相互之间能保持一种和睦相处的关系。 从一定程度上而言,宣道会在渝东南及毗邻民族地区对地方官存在一种感激心情。 《自传》中多次对此进行了描述[9]107-108,33,39-40,59,138:

我们到达四川省与湖南省的边界,当地的土匪非常猖獗。 我们向地方政府报告,政府便派了数名持枪的警卫保护我们……在比邻边界的小乡村中,警卫跟土匪发生混战,一名土匪被杀,他的头被砍下带入城中,放置在河中的石上……尽管沿途危机四伏,但与军队同行尚有可依靠,由于部分士兵会在清晨离开,故我们只能多走十至二十里……由于晚上沿路会有盗贼出没,所以当地警方派员护送我们,对此我们深感铭恩。

(三)匪线

“匪”是传教士在渝东南及毗邻民族地区无法绕开的特殊人群。 《秀山县志》记载了这个跨省县城周边的情形:[6]4-5

有川军、湘军、黔军、国军以及川东地方武装,各色人等,泥沙俱下,鱼龙混杂,计有50 余支部队驻防秀山,除少数部队为支援武昌起义,抗战或剿除匪患外,多是为了一己之私,或争权夺利,搜刮民财,或扩充势力,亦军亦兵亦匪是他们典型的写照。

据统计,1942 年1 至6 月审理案件中盗匪案件达55 件,仅次于烟毒案件,位居全县案件第二,比烟毒案件仅少4 件。[6]卷十三山匪对宣道会传教士的行踪尤为关注,为了劫财,往往派出的人数多于地方官派出的武装力量,有时多达上百人。

宣道会在外出布道活动时常因避匪改变计划。

图3 包中杰牧师的信件封面

图4 1945 年所拍的山匪照片

除了与山匪正面相对外,宣道会传教士还间接受到山匪横行的影响。 在渝东南及毗邻民族地区的巡回布道少则四、五天的路程,多则半个月,所到之处不是被土匪洗劫一空,就是村民被迫为土匪搬运赃物,或者与当地百姓露宿山头。[9]110,97-98无论是传教士还是山匪,选择人口相对集中的村镇是他们的策略,二者无意间派生出一条间接关系。

针对渝东南民族地区匪患成灾的问题,宣道会调整布道内容,专门深入一些刚被土匪洗劫之地,以“土匪”为主题进行布道。 民国地方政府和当地百姓视土匪为烟毒,宣道会借助匪患的社会问题,吸引了大量的民众听道,有些土匪还因此改变了自己的人生轨迹。 弃匪从军,弃恶从善,甚至成为信徒的现象在当地时有发生。

(四)其他

关注和顺应民族文化是宣道会融入当地民风的主要方法。 在进入渝东南民族地区前,宣道会被苗区独特的语言、文化吸引。 在基址设置和人员配备中,采用西人布道、苗人分管的合作方式,迅速地融入当地民风,打开局面。 在发现民族和文化的独特性后,宣道会联系母会,寻求民族产品输出途径,从经济上解决了当地教堂经费紧缺的问题。 《酉阳文史资料选辑》中记载了松桃教堂的构建过程,“外籍女传教士库宝道和寇福道发动当地一些女信徒组织‘针线会’,利用家务之余,从事挑花、刺绣、专做适合外国人需要的台布、桌布、花边、手帕、围裙、枕套之类,运到美国去展销,所获高价收入用于建堂”[8]123-136。 宣道会发起的民族产品外销目的是解决教会经济燃眉之急,但客观上促进了当地民族手工艺品的发展和输出。

四、结语

宣道会在渝东南及毗邻民族地区的传教活动一方面受其差会传教政策调整,在延续“点-线-面”的基础上,由长江沿线中心城市向边少区域倾斜的影响,另一方面受民族区域风俗、文化和地方特色的影响,选择借助自然和人文因素,形成了宣道会独特的行为模式。 在多民族杂居的大环境下,宣道会从文化的输入过渡为融合和输出,反映了其逐渐受到地方民族文化影响的变化过程。 在路线开辟过程中,宣道会利用水、陆通道,以货运乡镇为中心向渝东南腹地和临近省份边境县、镇拓展,打破了差会以行省为界的传教活动常规,形成以土民、苗民为主的民族通道的延伸。 就选址策略而言,宣道会充分利用民族地区族群分布的特点,以民族语言和文化为考量因素设立基址。 在民族地区传教方式调整策略中,宣道会顺应乡镇村落布局,突出“坝”“盖”与“沟”的不同布道方式。 在处理与民族地区人际关系的问题上,宣道会借助地方内部力量寻求保护,以了解民众社会问题的根源为制定其行动策略的基础,为宣道会在渝东南及毗邻民族地区立足与发展起到了决定性作用。

注释:

①基督宗教:基督宗教发源于亚洲巴勒斯坦地区,后传入欧洲及其他各州。 基督宗教通常指天主教、东正教和新教。

②大通市:由芜湖沿长江逆流而上60 里,是通往安徽南部的首站。

③南陵市:芜湖市下设的县城,是通往黄山、九华山、太平湖的重要门户。

④青阳:池州市下设的县城,当时建有较大的佛教寺庙,人流量大。

⑤鲁港:位于芜湖市南郊戈江区,素有芜湖“南大门”之称,是宣道会长江以北唯一基址。

⑥山区地带:1922 年-1923 年,宣道会在安徽以南山地三个县份(太平、祁门、黟县)开展工作,当地以产茶为主。

⑦黄泥塘:位于湖北省咸丰县约二十几公里处,距黔江约十几公里。 据地理位置推测,黄泥塘应为《宣道与中国》一书230 页中之“黄泥滩”。