新媒体环境下大学生信息素养提升对策研究

2020-10-16黄月胜

□ 林 丽 黄月胜

2019年,习近平主席指出,“全媒体不断发展,出现了全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体,信息无处不在、无所不及、无人不用,导致舆论生态、媒体格局、传播方式发生深刻变化。”随着新媒体时代的到来,广播、电视、杂志等传统媒体已经不能满足大学生的信息需求,而基于互联网产生的微信、微博、抖音等新型媒介凭借强大的信息传播能力,让大学生可以随时随地接受、发布、评论信息。大学生是使用新媒体最多的人群,如何提高大学生的信息素养,是当代教育面临的一个重大问题。

一、新媒体环境下信息素养的内涵

国外信息素养研究比较早,1974年美国信息产业协会主席Paul Zurkowski首次提出信息素养这个概念,他认为信息素养是利用大量的信息工具及主要信息源使问题得到解答的技能。1989年,美国图书馆协会提出信息素养就是能够意识到何时需要信息,并能有效地发现、检索、评价和利用所需的信息。而国内关于信息素养的研究起步较晚,学者们也越来越重视大学生信息素养的发展,提出了信息素养的评价标准。2000年,陈文勇等人提出了《高等院校学生信息素养能力标准研究》,内容涉及信息需求、信息查找、信息评价、信息伦理等多个维度。2006年,陈延寿设计出一套适合我国大学生信息素质的评价标准。2008年,教育部图工委信息素质教育工作组牵头北京地区部分高校图书馆专家,提出了《高校大学生信息素质指标体系(讨论稿)》,这些评价标准都使大学生信息素养更加具体化、科学化。

综合国内外文献梳理,我们得知信息素养的内容主要包括信息意识、信息知识、信息能力、信息创造、信息道德。在新媒体环境下,日新月异的科学技术使信息传播手段多样化,高校大学生信息素养则有更高的要求来适应社会的发展。笔者认为新媒体环境下的大学生信息素养从以“观念”为核心的信息意识、以“创新”为核心的信息知识、以“融合”为核心的信息能力和以“道德”为核心的信息伦理四个角度来衡量。以“观念”为核心的信息意识是前提,要求大学生对信息足够敏感,持续关注自己所研究的领域及发展现状,了解自身的信息需求,利用信息技术解决问题,知道如何表达信息。以“创新”为核心的信息知识是保证,就是要让大学生熟练掌握信息检索工具和信息源,掌握计算机工作原理、修理和维护知识,精读外文文献的基本读写翻译知识。以“融合”为核心的信息能力是核心,在复杂的网络环境中,大学生要有对信息进行获取、利用、处理、评价、融合的能力。以“道德”为核心的信息伦理是保证,主要是大学生保护个人隐私、提高网络信息安全意识、恪守学术规范、承担社会责任。

二、新媒体环境下高校大学生信息素养现状

为了了解新媒体环境下高校大学生信息素养水平,本研究采用随机调查的方法对江西省南昌大学、江西师范大学、江西财经大学、江西农业大学四所高校发放《新媒体环境下高校大学生信息素养现状》电子问卷,共收回783份问卷,有效问卷为726份。调查结果反映出大学生信息素养存在的问题。

(一)信息意识相对缺乏

新媒体环境下,大学生的信息意识是信息素养的前提,主要从信息关注意识、信息表达意识、信息获取意识三方面去衡量。即大学生对信息环境有足够的敏感度,准确找到信息源,清晰表达自己的信息需求。调查结果显示,大学生信息关注意识和信息表达意识比较薄弱,均低于一般水平(3分)。这说明大学生在新媒体的影响下,并未过多关注自己所研究领域的相关信息,也不能完整表达自身的信息需求。相比之下,大学生信息获取意识还是比较好的,高于一般水平,这主要得益于大学生可以通过新媒体多种渠道获取自己所需要的信息,提高获取信息的效率。

表1 大学生信息意识维度

(二)信息知识掌握不够

新媒体环境下,大学生信息知识指大学生能运用独立完成相关信息活动所具备的知识,包括对信息的获取、分析、处理工作。信息知识主要涉及网络信息基础知识、计算机基础知识和外语知识。其中,网络信息基础知识是指熟练掌握信息检索相关知识和信息源;计算机基础知识是指计算机工作原理、修理和维护知识,还有一些基本软件(Word、PPT、Excel)的操作和运用;外语知识则是精读外文文献的基本读写翻译知识,这些都是我们进行信息活动的重要保证。调研数据显示,大学生对网络信息基础知识和计算机基础知识掌握得比较好,这主要是因为大学生在大一就有开设信息检索课和计算机基础知识课程,学生较早接触信息技术,之后经过不断实践就熟悉掌握了。而很多高校在学生大二期间就结束了英语课程的学习,间接使学生在后期从事外文信息活动有一定的困难。

表2 大学生信息知识维度

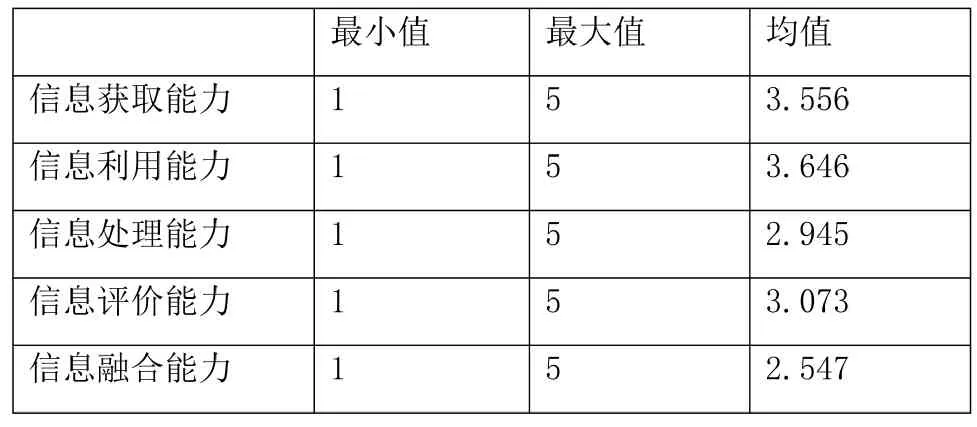

(三)信息能力不容乐观

新媒体环境下,大学生信息能力是信息素养的核心部分,主要由信息获取、信息利用、信息处理、信息评价、信息融合能力组成。面对五花八门的信息,大学生整合信息为自己所用,能解决实际问题,这是一种信息能力。从表3中得知,在新媒体的影响下,大学生的信息获取、信息利用、信息评价能力高于一般水平,而大学生的信息处理和信息融合能力相对较差。这说明在新媒体的影响下,移动客户端增多,大学生信息获取途径多样化,各种信息的利用效率也随之提高。但是面对海量信息的涌现,大学生还没有足够的能力去处理复杂多变的信息为自己所用,也没有把多种多样的信息有效融合在一起,实现信息利用最大化。

表3 大学生信息能力维度

(四)信息伦理有待加强

信息伦理是指在复杂多变的网络环境下,大学生要保护个人信息隐私、抵制不良信息、提高网络信息安全意识,同时要遵守国家的法律法规、恪守学术规范、承担社会责任,坚守道德底线。随着新媒体的迅速发展,发达的网络是把“双刃剑”,网络信息鱼龙混杂,存在许多陷阱和安全漏洞。很多不法分子利用现代信息技术盗取、诱骗大学生,给大学生的网络信息安全带来巨大的威胁。同时有些大学生知法犯法,信息行为恶劣,侵犯他人合法权益,不尊重他人劳动成果。从表4中可以看到,大学生能够遵守法律法规使用信息资源,进一步访谈得知,仍有部分学生在平时学习中,特别是写论文时,不尊重他人知识成果,未能做到学术规范。甚至还会任意发布虚假信息和暴力信息,不经意间泄露自己的隐私,这就使得网络环境不断恶化。

表4 大学生信息伦理维度

三、新媒体环境下高校大学生信息素养培育措施

新媒体时代,大学生可以在任何时间和地点进行学习,也知道如何高效获取信息。结合前文调查结果,高校大学生信息素养水平处于一般水平,大学生在信息知识、信息伦理方面相对较好,而信息意识、信息知识方面相对薄弱,我们必须给予极大关注。

(一)开发新媒体资源共享平台,帮助学生树立信息意识

信息意识是大学生信息素养的前提,也是从事信息活动的关键因素。新媒体环境下,大学生掌握媒介信息的话语权,接受信息不再受到时空的局限。为此,高校应积极开发新媒体平台,帮助大学生树立信息意识。首先,高校可以通过微信公众号、官方微博等新媒体平台及时推送热点新闻、科技前沿、校园动态、就业服务等信息,时刻让学生有查找信息的意识。其次,高校建立新媒体资源共享平台,及时更新信息动态,让大学生保持对信息的灵敏度。最后,高校还可以邀请信息类相关专家来高校开展讲座、专题报告,开展党团活动、文体活动,号召大学生主动进行信息实践,增加大学生了解信息的渠道,让大学生感知信息的无处不在、无时不有。

(二)利用新媒体开展多种教育形式,健全信息素养培养的课程体系

据了解,很多高校为了提高大学生的信息素养,都设置了信息检索课、计算机基础课和大学英语课程。但是大学生的信息素养教育形式还是比较单一,这未免会让学生觉得枯燥无趣。因此,一方面,高校应利用新媒体开展“线上+线下”的课程教学模式,线下优化信息检索课、计算机基础课等课程教学,将课程内容模块化、系列化、简洁化,方便大学生使用手机、电脑等智能终端进行随时随地的学习;线上开设关于信息素养的MOOC课程,安排线上课程的课后答疑、讨论交流环节,鼓励学生积极与老师展开线上互动,激发学生对信息素养课程的兴趣。另一方面,高校应充分利用学生的碎片化时间,在教室、街道等校园公共场所科普信息知识,让学生主动学习信息技术,构建良好的信息化学习环境。最后,高校各级学院可以组织学生会举办“互联网+信息素养知识大赛”“网络信息素养征文”等活动,设立奖励机制,充分利用新媒体平台培养大学生的信息知识体系。

(三)打造信息素养教育专题,提高大学生的信息能力

新媒体环境下,大学生的信息能力是信息素养的核心部分,信息能力直接关系到大学生能否获取、处理、评价信息,高校必须给予高度重视。第一,高校结合专业特点,把专业培养与信息素养教育相结合。国内很多高校都把信息素养教育按“炒大锅饭”的方式教学,并未分专业、分层级进行培养。而美国高校特别注重让学生带着专题研究在阅读与实际操作中获取知识并提高创新能力。把专业培养与信息素养教育相结合,让学生带着专业知识和科研任务去实践,无形中会提高大学生的实践能力。第二,建立信息素养教育专题,实现年级差异化的培养方式。借助新媒体社群开设信息素养教育专题,实现不同年级的培养方式。如对信息素养的培养,大一新生应重点培养信息意识和信息伦理;对大二、大三的学生则更多放在信息知识和技能的培养上;对大四学生更多关注信息的评价和利用方面。第三,高校应广泛吸收信息类教师人才,让信息素养水平高的老师培养学生的信息素养。

(四)利用新媒体的宣传优势,营造良好的信息化环境

新媒体凭借强大的信息传播能力,使网络信息铺天盖地、真假难辨,大学生极易掉进信息诈骗和信息陷阱中。此外,大学生在平时撰写论文时,一稿多投、学术造假、不尊重他人知识成果,未能遵守学术规范。为此,营造良好的信息化环境、创建和谐的校园文化刻不容缓。在新媒体的影响下,首先高校要利用校园媒体的宣传优势,运用校园微博、微信、抖音、微视频等新媒体手段,普及信息相关法律法规、知识产权知识,倡导大学生规范自己的信息行为,尊重知识产权,真正做到知法、守法、懂法。其次,利用校园报刊、广播、电视平台精选电信诈骗案例,提高大学生的防骗意识。再次,高校还可以利用新媒体技术建立信息防火墙,阻止大学生受到不良信息的侵害,保持校园文化的纯洁性。最后,高校还可利用业余时间组织“大学生信息素养安全意识比赛”“大学生法律法规竞赛”“知识产权保护大赛”。通过这些活动,强化大学生的法律意识和责任意识,提高大学生的信息伦理道德水平。