我国计算思维研究热点与演进

——基于CNKI和CiteSpace软件的可视化分析 *

2020-10-15李晓岩王家云

尹 爽,李晓岩,王家云

(淮北师范大学教育学院,安徽 淮北 235000)

2006年3月,美国卡内基·梅隆大学的周以真[1](Jeannette M.Wing)教授在美国计算机权威杂志《Communication of the ACM》上发表并正式定义了计算思维(Computational Thinking)的内涵,认为计算思维是运用计算机科学的基础概念进行问题求解、系统设计以及人类行为理解等一系列思维活动。伴随着人工智能技术、大数据和云计算的飞速发展与广泛应用,计算思维已成为国际计算机领域和计算机教育研究的重点内容。如2013年英国教育部正式公布计算课程学习计划,并于2014年9月开始应用新的计算必修课程[2],旨在培养5-16岁学生的计算能力;美国计算机协会(ACM)等众多团体的报告中都提到“计算思维”的内涵及培养,2016年专家组联合发布《K-12计算机科学框架》[3],将计算思维确立为美国基础教育阶段计算机课程的核心内容;2017年吕赐杰[4](Looi Chee Kit)教授在新加坡信息通信媒体发展管理局(IMDA)发文,认为计算思维不仅对儿童或学生具有教育意义,而且对生活在技术和自动化时代的市民来说,是一种生活技能;2018年,美国国际教育技术协会发布了《ISTE教育者计算思维能力标准》[5],该标准旨在用详细的指标准则帮助教育者认识到自己应具备的解决问题所需的技能。我国在2016年9月发布《中国学生发展核心素养》[6],以培养“全面发展的人”为核心,构建了三大领域六个指标的中国学生核心素养体系框架。2018年教育部发布《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》,将计算思维列为信息技术学科的核心素养[7]。

本文以中国知网(CNKI)中的CSSCI期刊数据库、核心期刊数据库和硕博论文数据库为数据源,以“计算思维”为主题词,时间截至2018年12月31日,共检索文献347篇。剔除报告、纲要、会议记录等无关数据,得到2005—2018年间333篇有效研究文献。利用CNKI可视化分析,从年份与发文数量、学科专业、期刊及作者分布等维度对有效研究文献进行梳理分析,以期把握我国计算思维研究的基本概况。在此基础上,进一步运用CiteSpace进行高频关键词、关键词的聚类、时序分区和突发性关键词检测,直观展现我国计算思维的信息全景[8]。结合对关键文献的内容文本分析,探究我国计算思维的研究热点及演进路径,以期对我国计算思维的深入研究和实践探索有所启示。

1 我国计算思维的基本研究概况

1.1 年份与发文数量统计分析

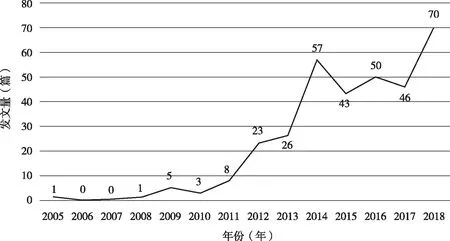

文献的年代分布是刊文量在时间维度的映射,是衡量某领域发展的重要指标,对其统计并绘制相应的增长曲线,评价该领域所处的阶段、预测发展趋势具有重要意义[9]。对检索的有效文献在CNKI中进行计量可视化分析,得到总体趋势分析,如图1所示。我国计算思维研究文献具体变化趋势可划分为两个阶段:2005—2010年为第一阶段,该阶段累计发文10篇,发文量少且增长缓慢,可见该主题尚未引起我国学术界的关注。

图1 我国计算思维研究年份与发文数量图

第二阶段是2011—2018年。受2010年九校联盟 (C9) 计算机基础课程研讨会等主题会议及相关文件发布的影响,从2011年开始发文量逐渐上升。2013年高等学校大学计算机课程教学指导委员会正式发布《计算思维教学改革宣言》,确定计算思维培养在大学计算机基础课程教学中的中心地位后[10],2014年的论文数量达到第一个高峰(57篇)。随后三年虽然有所减少,但总体趋势平稳。2018年初教育部印发《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》,将计算思维相关研究推向第二个高峰(70篇)。第二阶段相比于第一阶段,总发文量和年发文量都明显增多。我国计算思维研究经历了十多年的发展,吸引了越来越多专家学者的关注和探讨,该领域的研究影响不断扩大。

1.2 涉及学科与专业统计分析

借助CNKI对已选文献进行可视化学科分布分析,其中涉及计算思维研究的学科主要分为三类,分别是教育、计算机、科学学与科技管理,如图2所示。除此之外,哲学、图书情报学、地质和新闻传播等学科均有涉猎,不同的学科侧重点有所不同。教育类学科重点关注面向核心素养的中小学信息技术课程改革与建设;计算机类学科涉及以大学计算机课程为基础,结合新型教学模式,如翻转课堂、MOOC,培养学生的创新创业能力、程序设计能力等;科学与科技管理首先思考计算与科学的本质联系,将计算作为自然科学的固有组成,对计算思维与科学教育进行整合。伴随着研究的推进,哲学和图书情报学等学科也加入研究队伍之中,表明计算思维是一项跨学科的基本素养。总体而言,计算思维作为一项培养信息时代高素质人才的目标,发起于高等教育,延伸至基础教育,形成于计算机领域,扩散至其他领域[11]。具体到学科专业角度看,目前关注计算思维的专业主要有教育技术学和课程与教学论。教育技术学专业的学者关注重塑教育生态引领教育信息化发展[12],以及中小学生计算思维的培养与应用;课程与教学论专业的学者则更关注核心素养视域下相关课程教学的改革。

图2 我国计算思维研究学科分类分布图

1.3 作者与作者合作网络分析

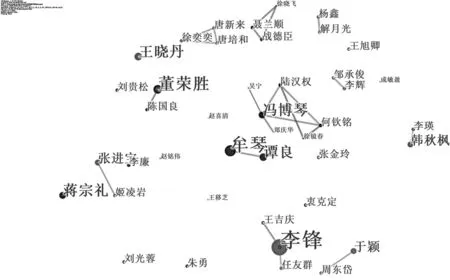

分析作者合作网络图,有利于识别该领域研究的核心作者或学术团体[13],从而通过加强学者之间的合作交流,提高自身学术影响力。在CiteSpace的Node Types中,选择“Author”,Thresholds中的参数设置为“1,1,15;2,2,15;2,2,15”,其他参数保持默认,运行CiteSpace,得到作者及作者合作图谱。节点的大小反映的是作者的发文量,节点越大,表明该学者的论文数量越多,节点之间的连线代表各学者之间的合作关系。

由图3和图4可以看出,此图谱中共有103个节点,78条连线,整个图谱网络分布较为散乱。其中节点最大的作者是华东师范大学的李锋,发文9篇,其研究的主要方向为中等教育、教育理论与教育管理、计算机软件及计算机应用。其中《计算思维:信息技术课程的一种内在价值》被引频次为85次,该文章对我国学校信息技术课程的设计与实施进行了研究,发现了课程内在价值中存在的问题,并提出了培养学生计算思维能力的可行途径[14]。李锋分别与任友群、王吉庆联合发表文章,重点关注信息技术课程中计算思维的价值以及面向计算思维的课程的设计与开发。紧随其后的是四川师范大学的牟琴(6篇),研究方向为计算机软件及计算机应用、教育理论与教育管理和计算机硬件技术;桂林电子科技大学的董荣胜(5篇),研究方向为电信技术、互联网技术和计算机软件及计算机应用。图3中,作者合作网络形成明显特征的是冯博琴-陆汉权-何钦铭-徐镜春,其中冯博琴的中心性较高,与各学者的合作关系密切,经查阅文献此合作网络多聚焦计算机网络与应用、互联网技术。总体而言,图谱中该领域学者未形成明显网络特征,大多数学者是独立研究,作者之间的合作对象较为固定,相互之间的交流较为局限。研究者之间应加强交流合作,形成核心作者群体,随着新生力量不断加入,为计算思维的深入研究提供可能。

图3 我国计算思维研究作者与作者合作关系图谱

图4 我国计算思维研究作者与作者合作关系图谱参数

1.4 期刊发文分布分析

据统计,232篇期刊论文发表在30种期刊之上(前10位详见表1),其中发文量最多的期刊是《中国大学教学》共发文60篇,占总发表论文的28.17%,远高于其他期刊。这说明,《中国大学教学》在计算思维研究领域占有较为权威的地位。在计算思维研究领域占有重要地位的杂志还有《计算机工程与科学》《中国电化教育》《电化教育研究》《现代教育技术》等,均为发展相对成熟、信息占有和传递能力较强的学术性期刊,对我国计算思维能力的发展发挥着十分重要的作用。计算思维研究领域排名前十的期刊有近一半是教育技术学领域的期刊,再次显示教育技术学在计算思维研究领域的影响力。期刊发文量分布能在一定程度上反映该研究主题的分布领域和期刊来源的水平和特点,结合表格数据,计算思维相关研究成果发表平台相对集中于教育技术领域和计算机教学与设计领域,未来也会是该领域研究成果的主力军。

表1 我国计算思维研究期刊分布统计表(Top10)

2 研究热点与研究趋势:基于知识图谱的结果分析

关键词是一篇论文核心内容的高度浓缩,如果在同一文献中出现一对关键字,则表明这两个词之间存在一定的关系,同时出现的越多,这种联系就越紧密,它们所代表的研究主题也就越受到研究者的关注。[15]而频次高的关键词也常被用来确定一个研究领域的热点问题[16]。本文通过对计算思维研究2005-2018年的关键词共现图谱中的高频词和聚类分析,对该领域研究热点进行可视化分析。

2.1 高频关键词

检索时,由于是以“计算思维”为主题词进行检索的,因此“计算思维”的频次必然较高,中心度必然较强,不能反映出文章的核心内容和该领域的研究热点。“信息技术、信息技术课程”意思相近,“大学计算机基础、计算机基础教学、大学计算机”意思相近,因此本研究中将相近关键词合并,频次累加,中心度取较高值,重新处理的结果如表2所示。可以发现,“大学计算机”和“信息技术”的频次相当,中心性有所差异,但都大于0.1,表明在高等教育和基础教育阶段,分别通过计算机基础课程和信息技术课程来培养计算思维;“教学改革”频次较高,与之相关的是2012年教育部启动的第三轮大学计算机课程改革,批准了“以计算思维为导向的大学计算机基础课程研究”项目[17],以及2013年教育部启动普通高中课程修订工作后,印发了《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》,说明我国计算思维研究的发展是在相关改革项目、课程标准的指导下进行的。根据高频关键词的分布来看,我国计算思维研究逐渐从教学设计层面向教学模式、教学策略层面深入。

表2 我国计算思维研究高频关键词统计表

2.2 关键词聚类分析

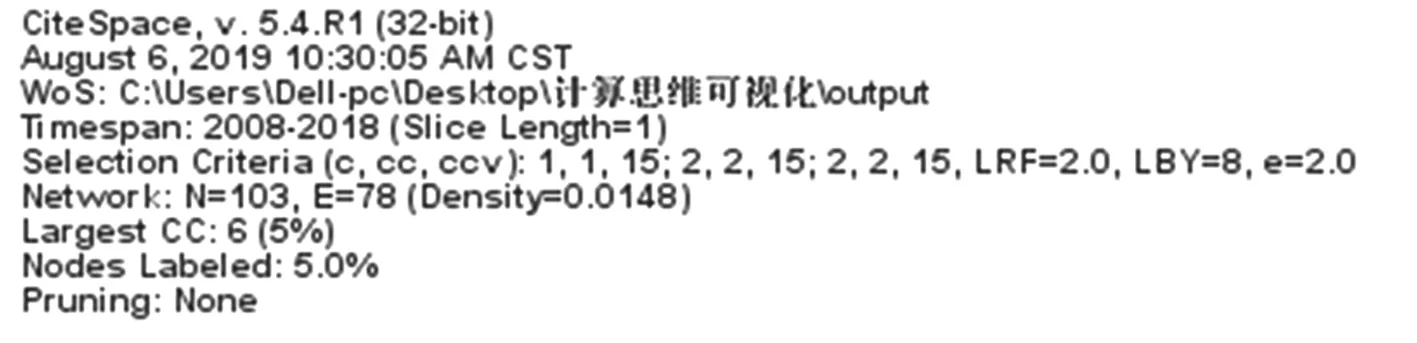

在CiteSpace的Node Types中,选择“Keyword”,Thresholds中的参数设置为“2,2,15;2,2,15;2,2,15”,其他参数保持默认,运行CiteSpace,点击聚类图标,通过对数似然率(LLR)算法和关键词命名,对各聚类进行标识,得到关键词聚类图谱。通过对图谱的解读,得到了73个节点,114条连线,网络密度为0.0434,Modularity Q的值为0.5429(该值是网络模块化评价指标,介于0至1之间,一个网络的Modularity Q值越大,表示得到的聚类越好),Silhouette=0.4106(该值是衡量网络同质化的指标,越接近1,反映网络的同质性越高)。聚类图体现聚类间的结构特征,突出关键节点及重要连接,如图5所示得到7个聚类,名称按照规模大小依次是:编程教育、核心素养、计算机基础教学、大学计算机、教学模式、教学策略和计算机思维能力,这7大类代表了计算思维当前的研究前沿。

图5 我国计算思维研究关键词聚类图

(1)编程教育。2017年国务院印发《新一代人工智能发展规划》,要求在中小学阶段设置人工智能相关课程,逐步推广编程教育。在理论层面,魏晓风[18]等借鉴美国和英国编程教育发展的经验,遵循自上而下,政、企、校、社联动促进的发展模式 ,结合我国中小学编程教育发展现状和问题,从国家、地方、中小学与高校机构、社会企业、信息技术学科层面,提出了适合我国中小学编程教育发展路径。在工具选用层面,李玉阁认为我国编程教育目前处于基础阶段,课程研发以科技公司为主,课程实施由培训机构转向学校。[19]编程类课程是培养计算思维能力的有效途径, 但编程语言的抽象性不易被学生接受和理解,可视化编程工具的出现为中小学信息技术课程落实计算思维的培养提供了可能,常用的可视化编程工具有Scratch、App Inventor、Alice及Daisy等。在实践层面,当前信息技术课程中培养计算思维存在侧重编程工具的学习、教师预设解题路径、过于关注个别学生等问题,可视化编程的出现会带来转变。郁晓华[20]等从人机交互、概念内涵、工程设计视角研究计算思维的培养模式后重新思考基于可视化编程的计算思维培养,建构新型培养模式,并通过App Inventor 验证其教学有效性。

(2)核心素养。从教育实现层面上看,学科核心素养是学生发展核心素养的具体化[21]。在价值定位上,张立国[22]从信息技术课程的内在价值及价值取向的发展阶段、四核心素养的区别与联系的角度,认为计算思维是信息技术学科核心素养的本质与根基,是连接基础操作与行为思想的核心要素,也是培养的着力点。基于此认识,总结出基于游戏化教学等三大宏观教学策略。许多研究者在核心素养框架下为信息技术课程的发展、教材的设计提出建议。CTACK框架体现了计算思维、活动与学科知识三者之间相互依存、相互制约的关系,以活动联结学生知识与计算思维,让学生在掌握知识与技能的基础上,自觉上升到对学科思维的把握。逐步提升信息技术学科核心素养,是信息技术教材结构建构的基础[23]。李锋等[24]详细解读了高中信息技术必修课程中的“数据与计算”模块,其核心概念、学科方法、技术工具的学习有助于学生核心素养的发展。

(3)计算机基础教学和大学计算机。计算机基础教学在高等教育中的基础性地位要求在教学中展现该学科思维方式,培养当代大学生用计算机解决和处理问题的思维和能力,提升大学生的综合素质,强化创新实践能力。而如何在课堂教学中培养计算思维能力,对新形势下计算机基础教学是一个严峻的挑战[25]。“计算思维”的引入也为计算机课程改革指明了方向[26]。针对我国大学计算机基础课程教学存在的问题,构建了以计算思维为核心的大学第一门计算机基础课程《计算思维导论》,课程从计算思维的定义、本质、特征及对其他学科的影响入手,先介绍计算理论,后深入到计算语言,让学生学会使用计算思维解决生活中的问题[27]。

(4)教学模式。教学模式是对教学过程的简化,随着整个社会计算机应用水平的提高,传统讲授式的教学模式不足以满足学生个性化发展需要,因此需要探索多种多样的教学模式。其中网络环境下的问题学习(Web Problem-Based Learning,简称WPBL)教学模式是在现代教育思想、教学理论与学习理论的指导下,在网络化教学环境和教学资源的支持下,以问题为中心,教与学活动中各要素之间稳定的关系和活动进程结构形式。面向计算思维的WPBL 教学模式是利用多种网络教学资源,创设问题情境,让学生构建知识、发现规律、解决问题的教学新模式。在原本的数学模型基础上衍化出基于计算思维的数学模型:WCT=F(P’,E ,T,AT’,AS’),F()。P’表示结合计算思维能力培养的问题情境,E表示网络化环境资源,T表示现代教与学理论,AT’、AS’分别表示面向计算思维的WPBL教学模式下教师和学生的动作集,将计算思维渗透到自身的知识体系中[28]。此外还有研究性教学、游戏化教学、VB任务驱动式、主题式、协作学习、基于“MOOC+SPOC”的翻转课堂等教学模式都是在以学生为主体,教师为主导的自主学习过程中发展探索精神。

(5)教学策略。依据教学内容制定教学策略。白贞[29]等将信息课的总体教学内容归纳为概念类、计算类、综合表达类,针对这三类教学内容采用不同的教学策略实施教学。将具体策略落实在课堂之上,既能帮助教师理解不同教学内容中体现的计算思维,也能提升学生的思维能力,逐步引导学生用计算思维解决日常生活中的问题。朱颜[30]针对算法与程序设计模块内容,从教学目标、情境选择、任务设计、教学资源、评价设计五个方面提出高中信息技术算法教学策略,得到了良好的教学效果。在程序设计基础课程中,将教学重点放在程序设计实践及能力训练上,运用多样化、综合化的教学方法,并且加强实验、实践环节,科学合理的评价学生的学习情况[31]。

(6)计算思维能力。计算机基础教学的核心任务是计算思维能力的培养[32]。计算思维能力的培养在基础教育阶段是通过信息技术课程实施的,在高等教育阶段则是通过大学计算机基础课程实施的。不同的阶段关注的焦点有所差异,最终目的都是培养学生学会从计算思维的角度思考问题,解决日常生活中的问题。美国在2016年发布的《K-12计算机科学框架》阐述了计算思维与STEM学科的关联,并提出要将计算思维整合到STEM学科中去,我国的STEM教育也将慢慢渗透到中小学课程之中。

2.3 关键词时序分区与突发性分析

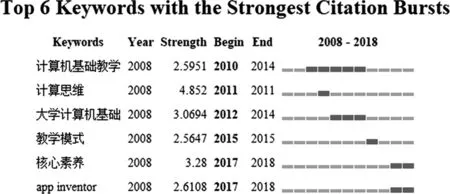

利用CiteSpace对文献的关键词做时序分区图谱(Timezone),此为一种侧重于从时间维度上来表示知识演进的视图,能够清晰直观的反映某一时区中文献的更新和关联程度,从而反映出研究的演进趋势特点,以预测未来研究的发展方向[13]。CiteSpace的另一核心功能是探测和分析学科研究前沿的历时性变化趋势以及研究前沿与基础知识之间的关系,对研究前沿的分析还需配合突现词(burst term)功能的使用。以关键词为节点,时间区间为2005—2018年,时间间隔1年,经过Citespace软件处理后得到我国计算思维研究关键词时序图谱(图6),横向维度代表时间,纵向维度代表对应时间内的关键词分布;我国计算思维研究突发性关键词图谱(图7),深色部分表示该时间段内的热点话题。

如图6、图7所示,随着时间的推进,关键词格局在不断交替运动。总体看来,国内计算思维研究热点及演化分为三个阶段:(1)2012年之前,热点关键词是大学计算机、程序设计、计算机基础教学等。重点是计算机基础教学方面的研究,尤其是从计算机科学和技术学科角度探讨培养计算机专业高级人才的基本学科能力。其中计算思维能力是首要的,包括形式化、模型化描述和抽象思维与逻辑思维能力[33];(2)2012—2015年间,此阶段的研究热点关键词有教学模式、教学改革、大学计算机基础、信息技术等,注重借鉴国外信息技术课程的变革经验,如澳大利亚[34]、英国[35]、美国[36],并与我国教育信息化水平相对发达的地区作对比,思考我国信息科技课程教学可能的变化;(3)2015年之后,教育信息化进入智慧教育阶段,此阶段的热点关键词是编程教育、人工智能、核心素养等,研究者主要探讨了在大数据、云计算、人工智能技术、STEM视野下计算思维的发展策略[37],设计中小学计算思维教育的STEM课程教学策略与结构框架[38],以期适应信息技术和教育改革。出现如上的突现,可以归结为如下原因:一方面,我国学者对计算思维的关注与国家教学改革和一系列政策文件的发布相关联。如计算思维萌芽于计算机教育进程中[39],后在计算机教学改革中突出计算思维培养的中心地位;后因新课程改革在信息技术课程中加入计算思维,基础教育中对计算思维的关注也逐步增加。另一方面,在新的教育背景下,计算思维的价值体现出多元化。

图6 我国计算思维研究关键词时序图谱

图7 我国计算思维研究突发性关键词图谱

3 研究结论与思考

通过上述研究可得出如下结论:

从2005年至2018年,越来越多的学者开始关注计算思维研究,文献数量呈现逐年增长的趋势。研究议题主要是计算思维的解读、高质量计算机人才的培养、信息技术课程、教学设计等;应用研究方面,主要是依据不同教学内容制定教学策略,借助Scratch、APP Inventor等工具提升学生的计算思维的研究。

从研究热点与演进来看,计算思维主要定位于计算机和信息技术学科,关注者除了一线中小学教师,教育技术学和课程与教学论专业的研究者做出贡献最多,教育技术类期刊杂志相对占比较大。

通过解读具体文献发现,我国重视研究国外的计算思维的体系框架、教育变革,尤其是美国、英国等发达国家,主要集中在课程目标、课程理念、能力培养、课程内容与框架体系等。这些研究确实为我国计算思维的发展提供了思路和改革路径,但笔者认为对国外的研究还应结合我国国家政策和教育背景,开发出适合我国计算思维培养模式的最佳路径。

第一,在课程实施方面,实证研究大多局限于信息技术课程内。从实践角度分析,计算思维与算法思维、编程思维、数学思维、工程思维是交叉在一起,相互串联的[40]。因此在数学、科学等学科都可以设计多样化的教学活动,重视跨学科培养计算思维。除此之外,目前所流行的STEM教育则是融合了科学、技术、工程、数学的理论,其理论基础与计算思维不谋而合,学校的课程设置应与STEM教育理念相融合,积极推动STEM教育的开展。

第二,高中信息技术课程标准中每一模块都详细阐述了学业要求中所体现的计算思维。具体到每一堂课中则要将计算思维展现在教学目标中,此时需要考虑教学目标的编写如何从以“知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观”的三维度转变为体现核心素养的新方式,将计算思维以可观察的外显行为表现出来。从把握教学活动整体及各要素之间的关系和功能的教学模式的角度,以计算思维为导向,构建以问题求解和促进学生思考为目的的教学模式。

第三,思维是人类的高级认识活动,对计算思维进行量化评价是困难的。国内有关计算思维的评价工具很少,众多学者在自己的研究中提出评测计算思维的指标体系和在线系统的开发是我国所欠缺的。目前,在这一问题的解决上初见成效的一是曲阜师范大学的聂永萍[41],构建了初中信息技术课程计算思维评价指标体系;二是北大学习科学实验室,开通了线上计算思维等级评测,可在线生成评测报告,但普通人不能注册该系统实施评价。相比较而言,国外对于计算思维的研究比我国早,尤其是在中小学阶段已付诸实践。因此,我国可以借鉴国外评测工具或方案,结合我国学生发展特点,设计本土化的评价测评工具。借助于工具或量表,在评价方式上要注重从结果性评价到过程性评价的转变。

第四,计算思维不仅是学生需要学习和掌握的内容,对实施培养的主体——教师,也是必须掌握的技能。教师如果没有高计算思维能力,很难对学生进行培养,教师只有加强自身对计算思维内涵的深入理解才能培养学生的计算思维能力。可以借鉴教师培养的国际经验,对职前、入职、在职教师进行不同层次的培训。对相关专业的在校师范生,在课堂教学中渗透计算思维相关内容是行之有效的方法。