大学生人格特质与手机冷落行为的关系

——自我控制的中介作用 *

2020-10-15洪燕丽金君敏

洪燕丽, 金君敏

(福建师范大学心理学院,福建 福州 350108)

1 问题提出

现如今,“朋友聚会集体低头玩手机”的现象屡见不鲜,甚至已经成为一种普遍的社会常态[1]。国外研究者最早将这种现象命名为phubbing[2],中国研究者将其描述为低头族行为[3]、低头症[4]、手机冷落行为[5]等,即在社交场合中个体专注于使用智能手机而冷落身边的人或事物的行为[2]。已有研究发现,手机冷落行为不仅对人际沟通有负面影响,而且不利于关系满意度和个人幸福感[6]。

综合已有研究发现,人格是手机冷落行为发展过程中的一个重要个体心理因素[5]。目前关于人格的研究大多集中于人格的五因素模型,该模型认为人格包括外向性、随和性、尽责性、神经质和经验开放性五个因子[7]。龚艳萍等人的研究提出,外向的人会更频繁地利用手机来保持与他人的联系,因而也更可能产生手机冷落行为[5]。Mcdaniel 的研究表明,神经质个体在他们情绪低落时会将注意力转向手机,进而产生手机冷落行为[8]。Balta等人的研究也得出神经质人格可以显著正向预测手机冷落行为的结论[9]。鲜少有研究者探讨这五种人格特质与手机冷落行为的关系。Çikrikci等人考察了大五人格、手机冷落行为和生活满意度的关系,结果发现外向性、开放性、神经质、尽责性和宜人性与手机冷落行为的关系均不显著,但神经质可以显著预测沟通障碍(手机冷落行为的一个因子)[10]。此外,人格特质与手机冷落行为的关系研究数量有限,针对中国大学生的研究更是微乎其微,因此有必要进一步探析。

自我控制(self-control)是自我的一个中心功能,指的是个体超越自己的思想和情绪,抵制不受欢迎的行为,使其与总体目标保持一致的能力[11]。已有的研究表明,自我控制可以显著负向预测手机冷落行为[1,12]。Billieux等人的研究表明,具有高度紧迫感或控制冲动难度大的个体可能无法调节手机的使用[13]。自我控制能力低的个体因无节制地、频繁地使用移动设备,更有可能手机成瘾,也更可能产生手机冷落行为[1]。

诸多研究表明,大五人格特质与自我控制关系密切。周正浩的研究表明,外向个体生性活泼、喜欢结交朋友,在日常生活中会注意控制自己的行为举止,表现出更强的自我控制能力[14],而秦冬的研究则认为外向的人自我控制能力较低[15]。Jensen-Campbell等人的研究发现,宜人性能够有效地预测自我控制水平,尽责性也与自我控制密切相关[16]。陈欣等人研究发现,神经质能负向预测自我控制,而外倾性、宜人性和责任性能正向预测自我控制[17]。司徒巧敏的研究发现开放性与自我控制存在显著的正相关关系[18],而秦冬的研究则认为开放性与自我控制不相关[15]。实证研究还表明,神经质、尽责性和宜人性都与自我控制有很强的相关关系,而开放性和外向性与自我控制的相关关系相对较弱[19]。综上可知,人格特质与自我控制的关系研究众多,但研究结果存在不一致性,需要进一步探讨。

综上所述,人格特质和自我控制均是影响手机冷落行为的重要变量,但已有研究只针对人格特质、自我控制和手机冷落行为两两之间的关系进行探讨且结论并不一致,鲜少将两个变量与手机冷落行为综合探讨。人格的社会基因组模型(sociogenomic model of personality)认为人格特质不仅可以直接影响特定行为,还可以通过个体认知因素的间接作用来解释个体行为[20]。也就是说,人格特质不仅可以直接影响手机冷落行为,还可能通过自我控制这一个体认知因素间接影响手机冷落行为。基于上述理论,本研究假设自我控制在大学生人格特质与手机冷落行为的关系间起到中介作用。通过对人格特质、自我控制和手机冷落行为三者关系及其作用机制的探讨,不仅可以丰富手机冷落行为的相关研究,而且可以为高校和学生本身科学管理手机冷落行为提供启发和建议。

2 研究方法

2.1 研究被试

利用问卷星平台进行线上调查,采取方便抽样的方法,从福建省某大学随机选取398名在校生作为被试,剔除无效数据18份,获得有效问卷380份,有效率为95.48%。其中,男生164名,占43.16%;女生216名,占56.84%。本科生322名,占84.74%;研究生58名,占15.26%。被试的年龄范围为17~27岁,平均年龄为20.25±1.89岁。

2.2 研究工具

2.2.1 中国版10项目大五人格量表

10项目大五人格量表(TIPI)是由Gosling等人在2003年编制而成[21]。中国学者李金德将其修订为中国版10项目大五人格量表(TIPI-C)[22],这是测量大五人格的可靠和有效工具。该问卷包括外向性、宜人性、尽责性、情绪稳定性和开放性5个分量表,共计10个项目,每个项目均采用1(绝对不同意)~7(绝对同意)七级计分,部分题项是反向计分题。各分量表的总均分越高,表明被试的该项人格特质越突出。该量表在本研究中的Cronbach's a系数为0.67。

2.2.2 自我控制量表

自我控制量表(Self-control scale)是由Tangney等人于2004年编制而成[11],中国学者谭树华等人做了中文版信效度检验[23],是测量个体自我控制能力高低的重要工具。该问卷包括冲动控制、健康习惯、抵制诱惑、专注工作、节制娱乐5个分量表,共计19个项目,每个题项都采用1(完全不符合)~5(非常符合)五级计分,部分题项是反向计分题。整个量表的总均分越高,表明被试的自我控制水平越高。该量表在本研究中的Cronbach's a系数为0.87。冲动控制、健康习惯、抵制诱惑、专注工作和节制娱乐5个分量表的Cronbach's a系数分别为0.82、0.81、0.77、0.75、0.84。

2.2.3 手机冷落行为通用量表

手机冷落行为通用量表(Generic Scale of Phubbing,GSP) 是由Chotpitayasunondh 和 Douglas于2018年编制而成[24]。邀请两名英语专业和两名心理学专业的研究生对该问卷进行翻译并回译,最终确定中文版的手机冷落行为通用量表。采用Amos软件对中文版的量表进行验证性因素分析,其拟合指数为X2/df=3.68,RMSEA=0.08,TLI=0.89,CFI=0.91,表明该问卷拟合良好。该问卷共计15个项目,每个题项都采用七级计分,计分范围从1~7分分别表示“从不”“很少”“偶尔”“有时”“频繁”“经常”“总是”。整个量表的总均分越高,表示被试的手机冷落行为越明显。该量表在本研究中的Cronbach's a系数为0.89。

2.3 数据的统计分析

采用SPSS 20.0统计软件对数据进行分析,包括描述性统计、Pearson积差相关分析、回归分析等统计方法,同时还使用SPSS中的PROCESS插件进行中介效应检验。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验程序进行共同方法偏差检验[25]。结果发现,共有10个特征值大于1的公共因子被提取,并且第一个公共因子解释的变异量为23.83%,小于40%的临界值。因此,本研究不存在共同方法偏差问题。

3.2 人格特质、自我控制和手机冷落行为的描述性统计和相关分析

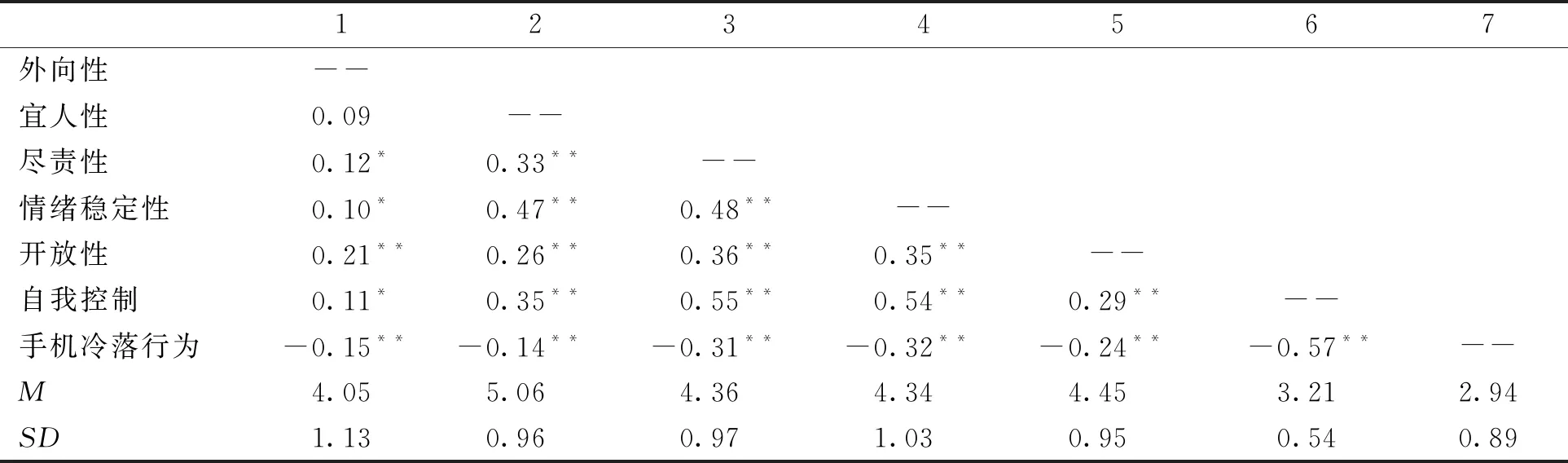

表1呈现了人格特质各维度、自我控制和手机冷落行为的均值、标准差和相关关系。由表1可知,外向性、宜人性、尽责性、情绪稳定性、开放性均与手机冷落行为呈显著负相关(p<0.01),而与自我控制呈显著正相关(p<0.05);自我控制与手机冷落行为呈显著负相关(p<0.01)。

3.3 自我控制在人格特质与手机冷落行为之间的中介效应检验

根据中介效应检验原理[26],以外向性、宜人性、尽责性、情绪稳定性和开放性为预测变量,手机冷落行为为结果变量,对自我控制的中介效应进行检验(见表2)。结果表明:自我控制在外向性与手机冷落行为之间起部分中介作用,而在宜人性与手机冷落行为、尽责性与手机冷落行为、情绪稳定性与手机冷落行为、开放性与手机冷落行为之间起完全中介作用。

表1 各变量的描述性统计和相关分析(N=380)

采用PROCESS插件中的Bootstrap法对自我控制的中介效应进行置信区间估计,抽样次数为5000次[27]。结果显示:外向性-自我控制-手机冷落行为路径95%CI检验结果为[-0.12,-0.00];宜人性-自我控制-手机冷落行为路径95%CI检验结果为[-0.26,-0.13];尽责性-自我控制-手机冷落行为路径95%CI检验结果为[-0.36,-0.22];情绪稳定性-自我控制-手机冷落行为路径95%CI检验结果为[-0.37,-0.21];开放性-自我控制-手机冷落行为路径95%CI检验结果为[-0.20,-0.09]。以上五条路径均不包括0,表明自我控制的中介效应显著,五条路径的中介效应量分别为-0.06、-0.21、-0.31、-0.30、-0.16。

表2 自我控制的中介效应检验

4 讨论

4.1 人格特质、自我控制与手机冷落行为的关系

研究表明,外向性、宜人性、尽责性、情绪稳定性和开放性均能正向预测自我控制。外向个体的自我控制能力更好,这与前人的研究结果一致[14,19,28]。外向的人更喜欢参加集体活动,擅长结交朋友,这使得他们在日常社会交往中更加注意自己的言行举止和情绪表达,能够合理地控制不当的行为,表现出更高的自控能力[14]。高宜人性、高尽责性个体的自我控制能力更高,Jensen-Campbell等人的研究也得出了一致的结论[16]。高宜人性个体生性活泼,与人关系和睦,而良好人际关系的维持也是自我控制的体现,即宜人性高的个体能够更好地执行自我控制[29]。尽责性的高低在一定程度上反映了个体的自我控制能力,高尽责性的个体对自己要求严格,自律性强,自控能力也高[15]。高情绪稳定性(低神经质)的个体的自我控制能力更强,低情绪稳定性(高神经质)个体的自我控制能力弱,这与已有的研究结果一致[17-19]。自我控制被认为是冲动性的对立面[30],低情绪稳定性(高神经质)个体的情绪容易受外界所影响,情绪起伏大,具有冲动的特点,所以自我控制能力也更低[15]。高开放性个体的自我控制能力更好,这与已有的研究结果并不完全一致[19,31-32]。惠秋平等人的研究认为,高开放性个体喜欢尝试新鲜事物、富有想象力、充满好奇心,手机强大的功能性可以满足他们的好奇心,无法遏制自己使用的冲动感,表现出自我控制下降[32]。还有研究者认为,自我控制过度或不足的个体的开放性得分都较低[33]。本研究倾向于认为,低开放性个体具有墨守成规,不愿意尝试新鲜事物的特点,在空闲时他们将注意力集中于单一事物(如手机),而长时间集中于此会导致自我控制下降。

自我控制能负向预测手机冷落行为,这与已有的研究结果一致[1,12-13]。也就是说,缺乏自我控制的个体因无节制地、频繁地使用移动设备,更有可能产生手机冷落行为[1]。这也支持自我控制理论,即缺乏自我控制的个体自我监控能力差,不能有效、合理地规划手机使用的时间,更可能频繁地使用手机,沉迷于手机带来的愉悦感,无法自拔。

大五人格中的外向性、宜人性、尽责性、情绪稳定性和开放性均能负向预测手机冷落行为。即内向、低宜人性、低尽责性、低情绪稳定性和低开放性个体更可能产生手机冷落行为。内向个体更可能产生手机冷落行为,这与龚艳萍等的研究结果相反,他们认为外向的人更频繁地利用手机来保持与他人的联系,因而也更可能产生手机冷落行为[5]。本研究则认为,内向个体具有不擅交际、喜欢独处的特点,手机则成为他们与外界获得联系的重要工具,更可能沉迷于手机[34],而过度的手机使用则会引发手机冷落行为。低宜人性个体难以与他人建立良好的人际关系,容易体验到孤独感,为了排解消极情绪体验,个体往往会寻求虚拟网络以获得关系需要的满足[35],因此更容易产生手机冷落行为。低尽责性个体的自律性差、意志力薄弱,无法控制自己使用手机的频率,沉迷于手机带来的愉悦感[35],因此也可能产生手机冷落行为。低情绪稳定性(高神经质)个体更容易产生手机冷落行为,这与前人的研究结果相同[8-9]。低情绪稳定性(高神经质)个体具有冲动、逃避现实的特点,常与他人产生矛盾,为了逃避现实冲突,他们可能会寻求虚拟世界以排解消极情绪[35],而长期沉迷于手机虚拟世界又会导致手机冷落行为。低开放性个体具有墨守成规,局限于单一事物(如手机)的特点,他们的生活较为单调,为了避免现实生活的无聊感,他们会频繁刷手机,通过手机来缓解枯燥无聊的生活,因此也更容易产生手机冷落行为。综上可知,个体在某一人格特质维度上的得分偏低时,可能会出现情绪失调、人际关系不良等问题,而通过手机这一媒介,他们可以暂时地逃避现实生活中的负面情绪,满足其基本心理需要,但长时间沉迷于手机容易导致手机成瘾,进而产生手机冷落行为[36]。

4.2 自我控制在人格特质与手机冷落行为间的中介作用

回归分析表明,自我控制在外向性与手机冷落行为间起部分中介作用,而在宜人性与手机冷落行为、尽责性与手机冷落行为、情绪稳定性与手机冷落行为、开放性与手机冷落行为的关系间起完全中介作用。这与人格的社会基因组模型(sociogenomic model of personality)相符,即人格特质不仅可以直接影响手机冷落行为,还可以通过自我控制这一个体认知因素的中介作用来间接影响手机冷落行为[20]。具体来看:(1)外向性个体热情、活泼、开朗、善于交际,在日常生活中,他们会合理地控制自己的行为举止,表现出更高的自控能力[14]。在手机的使用上,他们能够合理地控制自己使用手机的频率,也更不容易产生手机冷落行为。(2)高宜人性个体的人际关系良好,为了维持与他人稳定的关系,他们对自己有更高的要求,自我控制能力更高[29]。而高自我控制体现在手机的使用上则表现在能够合理地使用手机,而不是盲目、无节制地使用手机,因此,他们不容易产生手机冷落行为。(3)低尽责性个体具有自律性差、意志力薄弱、无条理性的特点,他们的自我控制能力低,无法遏制自己使用手机的冲动感,常常频繁地刷新信息,沉迷于手机带来的愉悦与满足感,无法自拔[35]。在社交场所中,表现出专注于使用手机而忽略身边的人或物[1]。(4)低情绪稳定性(高神经质)个体具有冲动性的特点,他们的情绪更容易受外界影响,情绪波动大,自我控制功能弱[15],缺乏自我控制会导致过度地使用手机,在日常的交往中,也更可能忽略除手机以外的事物[1]。(5)低开放性的个体具有墨守成规,安于现状的特点,他们不容易接受新鲜事物,而是一味地沉迷单一事物[37],自我的控制能力较差,为了避免无聊感,他们会频繁地使用手机,因此也更容易产生手机冷落行为。

5 结论及启示

5.1 结论

(1)人格特质和自我控制均能够负向预测大学生的手机冷落行为,而人格特质能正向预测大学生自我控制。(2)自我控制在大学生人格特质与手机冷落行为之间起到中介作用。即人格特质不仅可以直接预测大学生手机冷落行为,也可以通过自我控制间接地影响大学生手机冷落行为。

5.2 启示

相关研究结果提示:一方面,高校应该注重培养学生的积极人格。通过营造良好的校园文化氛围,教师在平时的教学中做好表率,让学生耳濡目染积极人格的魅力。另一方面,高校要加强行为习惯教育。通过教育引导学生树立自我控制能力,养成良好的手机使用习惯。最后,学生应该注重培养自我控制能力,通过树立积极、明确的人生目标;抵制诱惑,排除无关干扰;积极转移负向情绪,寻找情感支持等一系列手段培养自我控制能力,从而避免手机冷落行为的产生。