牛油调和煎炸油的开发及煎炸性能研究

2020-10-15陈雅琪李建成雷芬芬郑竟成何东平

陈雅琪,李建成,舒 适,雷芬芬,2 ,郑竟成,2,何东平,2

(1.武汉轻工大学 食品科学与工程学院,武汉 430023; 2.大宗粮油精深加工教育部重点实验室,武汉 430023)

牛油是牛肉加工业最重要的副产物之一,全球年产量约为810万t[1],是一种可用性高且成本相对较低的脂肪原料[2]。牛油含多种脂肪酸,可以提供一定的热量,营养价值较高[3]。牛油中的主要脂肪酸为棕榈酸20%~30%、硬脂酸15%~33%、油酸25%~45%和亚油酸1%~6%[4]。牛油还含多种营养成分,如微量元素和维生素等,具有提高机体免疫力、防止氧化等作用[5]。牛油是一种固态脂肪,具有不可代替的独特风味,能增进食欲,在食品加工业中应用广泛[6]。

目前,国内生产牛油相关产品的企业较少,且有地域局限性,供需缺口较大[7]。加强牛油的深加工利用,开发牛油产品,对提高牛油的附加值、延伸牛油产业链有着重要意义。牛油因其高饱和度而具有较好的氧化稳定性,但是牛油中的胆固醇含量较高,过量摄入会增加心血管疾病的发病风险[8]。牛油被用于食用油往往需要降低其胆固醇含量,调和是一种降低牛油胆固醇含量的有效手段。理想的煎炸油应具备脂肪酸组成合理、煎炸稳定性高、价格合适、煎炸过程中生成的危害物质少、煎炸食品的吸油率低、感官特性佳等特性[9-10]。为了提高煎炸油的煎炸性能和氧化稳定性,采用调和工艺对油脂进行复配是一种良好选择[11]。研究表明,在含有不饱和脂肪酸的油脂混合物中加入富含饱和脂肪酸的油脂可以减少氧化产物的形成[12]。

本团队前期的研究表明,高油酸菜籽油油酸含量高,较适合煎炸[13]。稻米油脂肪酸组成平衡,且含有维生素E、植物甾醇和谷维素等内源性抗氧化物质[14],是一种较理想的煎炸油。本研究将牛油与高油酸菜籽油及稻米油按一定比例调配成调和油,对调和油进行相同条件下的土豆条连续煎炸试验,并以牛油煎炸作为对照。通过对调和油理化指标、苯并芘含量、脂肪酸及反式脂肪酸含量、氧化诱导时间等进行检测,并对煎炸食物进行感官评价,以此来评价调和油的煎炸性能,为牛油的进一步深加工利用开辟新途径,以期提高牛油产品的附加值,开拓牛油产业市场。

1 材料与方法

1.1 试验材料

精炼牛油,泰安市海之润食品有限公司;一级高油酸菜籽油,福临门食品有限公司;一级稻米油,益海嘉里油脂工业有限公司。 乙腈、甲醇、正己烷、二氯甲烷等,均为色谱纯,天津科密欧化学试剂有限公司;胆固醇标准品(纯度>99%)、β-胆甾烷醇标准品,美国Sigma公司。其他试剂均为分析纯。

罗维朋比色计,英国Tintometer 公司;Testo 270极性组分检测仪,德国Testo公司;涡旋振荡器;氮吹浓缩仪;RE52C旋转蒸发器;SHZ-D(Ⅲ)循环水式真空泵;892 Rancimat专业油脂氧化稳定性分析仪;安捷伦7890A气相色谱仪;安捷伦1200 高效液相色谱仪。

1.2 试验方法

1.2.1 调和油的调配依据

调和油的调配主要依据世界卫生组织推荐的食用油脂中SFA、MUFA与PUFA比例为1∶1∶1进行[15],且调和油中油酸含量为30%~40%、亚油酸含量为30%~35%、亚麻酸含量不超过5%。选用牛油、高油酸菜籽油和稻米油,按照一定比例充分混合后得到调和煎炸油。

1.2.2 土豆条煎炸试验

将土豆洗净、去皮后,切成约7.0 cm×1.0 cm×1.0 cm的条状,浸泡于水中脱去表面的淀粉,油炸前用滤纸吸去水分[16]。在煎炸锅里加入2 L油(分别为牛油及4种调和油),加热到(180±5)℃,每次取50 g大小宽度大致相同的土豆条煎炸约3 min,15 min煎炸一次,煎炸完毕后取油样100 mL于样品瓶中。2 h取一次油样,密封后放入4℃冰箱中备用,煎炸过程中不添加新油。

1.2.3 煎炸终点的确定

极性组分是目前国际公认的评价煎炸油品质的灵敏指标[17]。依据我国GB 2716—2018 《食品安全国家标准 植物油》规定,煎炸过程中的食用植物油酸价(KOH)应不超过5 mg/g,且极性组分的含量应不超过27%。

1.2.4 土豆吸油率的测定

取适量煎炸土豆条样品,用剪刀剪碎。称取混合均匀的样品50.0 g,置于250 mL具塞锥形瓶中,加入适量正己烷,使之浸没过样品,超声振荡1 h后静置过夜,真空抽滤,并用适量正己烷冲洗锥形瓶和布氏漏斗,收集全部滤液,再旋转蒸发回收溶剂,即得土豆条中的油脂。土豆条吸油率按下式计算。

w=m1/m2×100%

式中:w为土豆条吸油率;m1为回收溶剂后得到的油脂质量,g;m2为煎炸后土豆条的质量,g。

1.2.5 煎炸油理化指标的测定

色泽的测定参照GB/T 22460—2008《动植物油脂 罗维朋色泽的测定》;酸价的测定参照GB 5009.229—2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》;过氧化值的测定参照GB 5009.227—2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》;碘值的测定参照GB/T 5532—2008《动植物油脂 碘值的测定》;皂化值的测定参照GB/T 5534—2008《动植物油脂 皂化值的测定》;折光指数的测定参照GB/T 5527—2010《动植物油脂 折光指数的测定》;极性组分含量使用Testo 270极性组分检测仪测定;脂肪酸组成及含量的测定参照GB 5009.168—2016《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》;反式脂肪酸含量的测定参照GB 5009.257—2016 《食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定》;胆固醇含量的测定参照GB 5009.128—2016《食品安全国家标准 食品中胆固醇的测定》;苯并芘含量的测定参照GB 5009.27—2016《食品安全国家标准 食品中苯并芘的测定》。

1.2.6 煎炸土豆条的感官评价

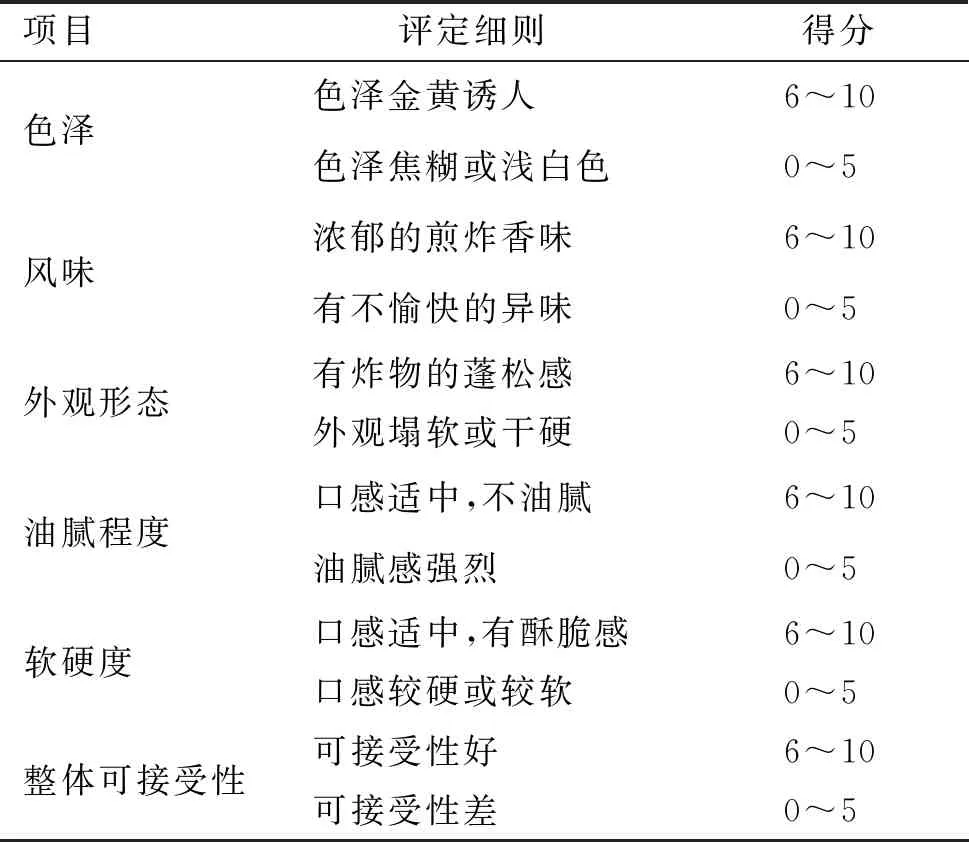

将煎炸后的土豆条样品切成同等大小,放入已经编号的白色纸盘中,保证样品的外观一样。由10名20~30岁的专业成员组成评定小组进行评定,采用双盲法对试验样品进行感官评分。煎炸土豆条的感官评价标准见表1。

表1 煎炸土豆条的感官评价标准

1.2.7 Rancimat法测定氧化稳定性

称3 g油样于892 Rancimat专业油脂氧化稳定性分析仪样品管中测定氧化稳定性,设置加热温度为120℃,进气流量20 L/h。接收槽中的试验用水需用电导率小于0.05 μs/cm的超纯水[18]。

1.2.8 统计分析

本试验使用IBM SPSS Statistics 22.0软件ANOVA中Duncan多重比较分析进行差异显著性分析(P<0.05),用OriginPro9.0绘图。

2 结果与分析

2.1 调和油的配方及相关指标

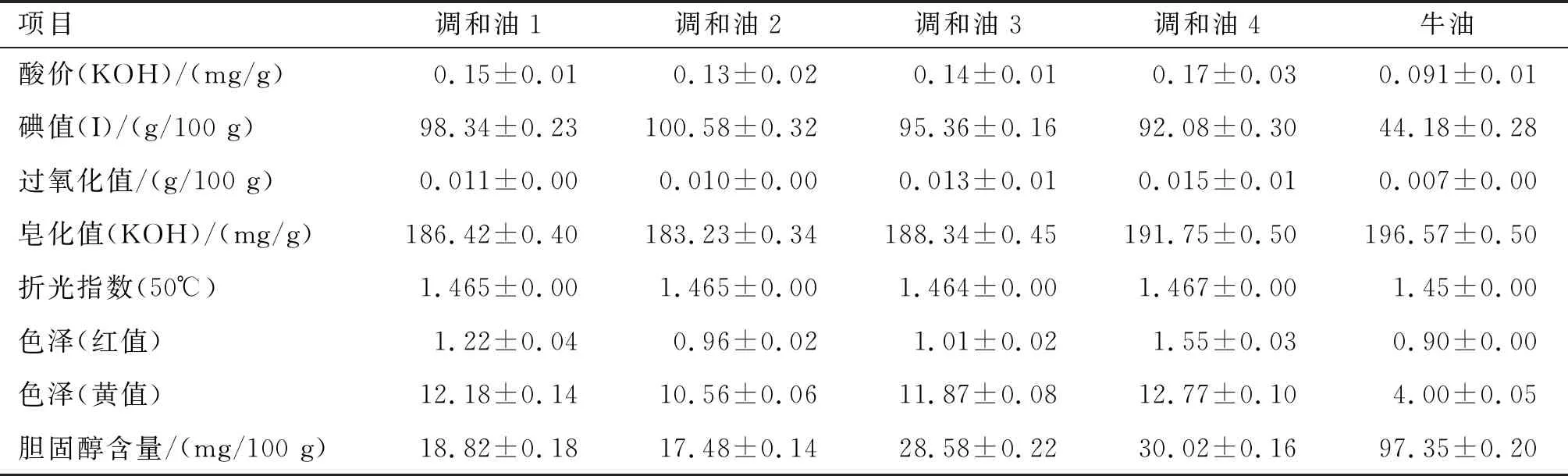

考虑到牛油的凝固点较高,将调和油置于5~25℃范围测定其凝固点,确定牛油的最大占比为30%。另外,为了提高牛油的进一步深加工利用,确定牛油的最小占比为20%。4种调和油的配方见表2,牛油及4种调和油的相关指标见表3。

由表3可以看出,4种调和油的胆固醇含量较牛油降低了很多,表明调和是一种有效降低牛油胆固醇含量的方法。4种调和油的碘值均远高于牛油的碘值,碘值的增加意味着油脂不饱和度的增加,这说明调和油相对于牛油有更好的营养价值。

表2 4种调和油的配方 %

表3 牛油及4种调和油的相关指标

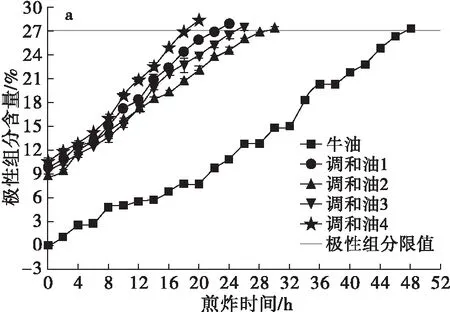

2.2 牛油及4种调和油煎炸过程中化学指标的变化(见图1)

由图1a可以看出,4种调和油的初始极性组分含量均高于牛油,在煎炸时到达极性组分限值(27%)的时间长短依次为牛油>调和油2>调和油3>调和油1>调和油4。根据极限组分含量限值,预测调和油1~调和油4的煎炸寿命分别为22、28、24 h和18 h。由图1b可以看出,牛油的初始酸价低于4种调和油,在4种调和油中,调和油2的初始酸价最低,但4种调和油的初始酸价差别不大。牛油和4种调和油在煎炸过程中酸价变化从大到小依次为牛油>调和油3>调和油4>调和油2>调和油1。在达到煎炸终点时,牛油和4种调和油的酸价(KOH)均低于限值(5 mg/g)。由图1c可以看出,4种调和油的过氧化值均在前期显著增大,中后期呈现无规律的波动趋势。调和油2和调和油3过氧化值的波动在牛油下方,可能是由于调和油2和调和油3比较稳定,在煎炸高温条件下分解得较慢。由图1d可以看出,4种调和油的碘值均远高于牛油的碘值,这有效改善了牛油在常温下呈固态的特性,保证了调和油在从运输到使用阶段的温度范围内保持液体状态。此外,碘值的增加意味着油脂不饱和度的增加,这说明调和油相对于牛油有更好的营养价值。4种调和油中,调和油2的碘值最高。

图1 牛油及4种调和油煎炸过程中化学指标的变化

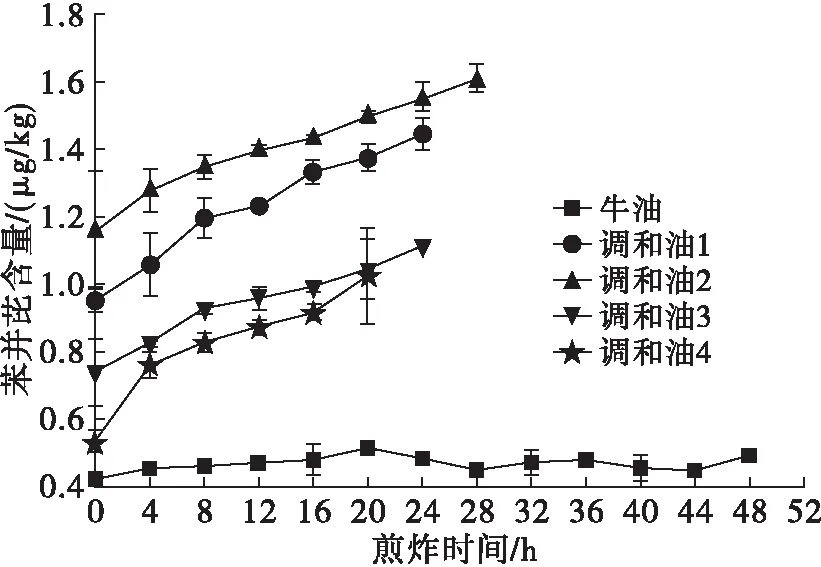

2.3 牛油及4种调和油煎炸过程中苯并芘含量的变化(见图2)

图2 牛油及4种调和油煎炸过程中苯并芘含量的变化

各国对食用油中苯并芘含量的限值要求不尽相同,目前我国现行标准GB 2762—2017中规定植物油中苯并芘限量为10 μg/kg。欧盟规定食用油中苯并芘限量为2 μg/kg,国际食品法典委员会(CAC)规定食用油中苯并芘限量为5 μg/kg[19]。由图2可以看出,4种调和油的初始苯并芘含量均高于牛油,但在整个煎炸过程中的苯并芘含量均低于欧盟规定的限值2 μg/kg。

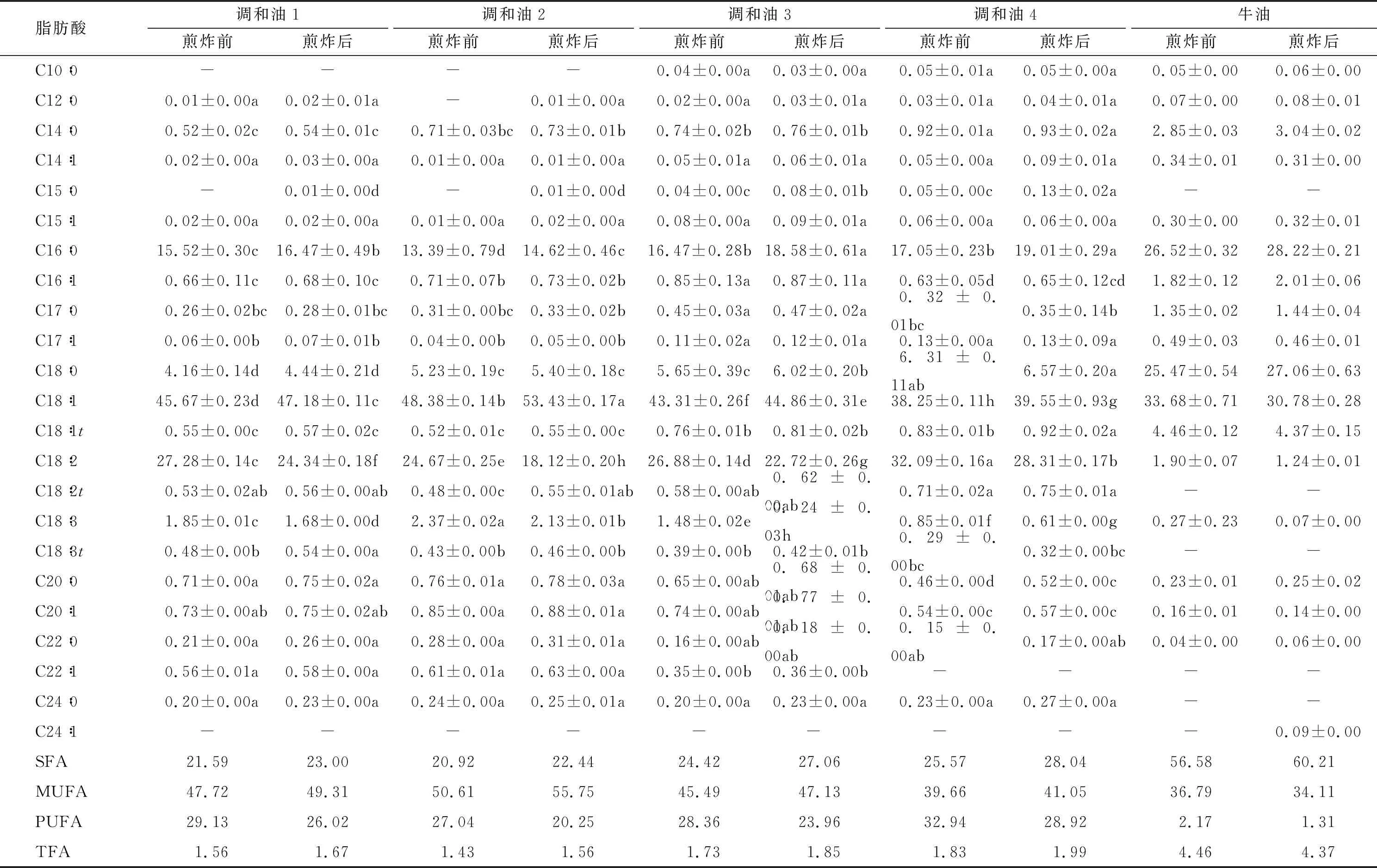

2.4 牛油及4种调和油煎炸过程中脂肪酸及反式脂肪酸含量的变化(见表4)

植物油的反式脂肪酸(TFA)一般是在高温条件下产生,而牛油的TFA是牛瘤胃中的微生物将食物中的多不饱和脂肪酸转化而成,是一种天然脂肪酸。TFA含量通常在煎炸等高温条件下会增加,但煎炸后牛油的TFA含量降低,其原因可能是牛油和植物油中甘油三酯和磷脂反式脂肪酸的位置分布不同,TFA易分布在植物煎炸油甘油三酯的Sn-2位,而在动物油中易分布在甘油三酯的Sn-1,3位[20]。由表4可以看出,4种调和油在煎炸后的饱和脂肪酸(SFA)和单不饱和脂肪酸(MUFA)含量均增加,多不饱和脂肪酸(PUFA)含量均减少。其中,棕榈酸和油酸含量均显著增加(P<0.05),亚油酸和亚麻酸含量均显著减少(P<0.05)。就TFA含量变化而言,4种调和油煎炸后TFA含量均增加,但较牛油低很多,这表明调和能有效降低牛油的总TFA含量。

表4 牛油及4种调和油煎炸前后脂肪酸及反式脂肪酸含量的变化 %

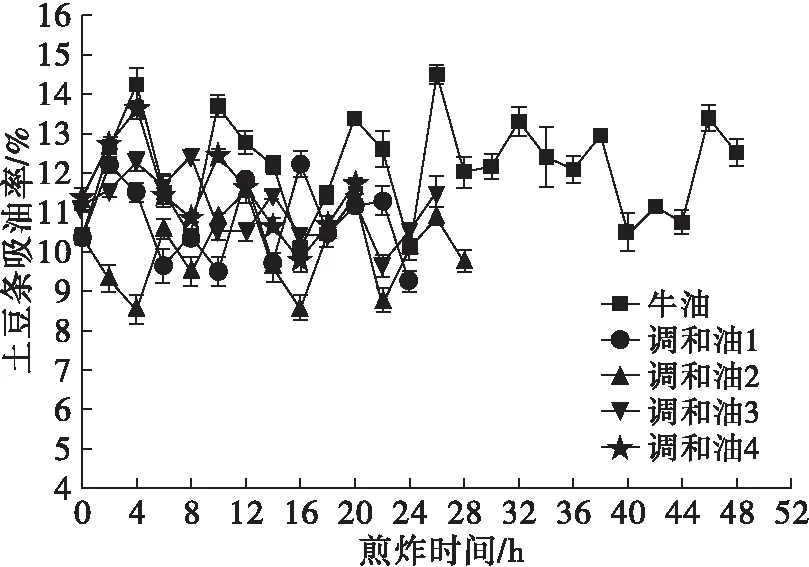

2.5 牛油及4种调和油煎炸后土豆条吸油率(见图3)

图3 牛油及4种调和油煎炸后土豆条吸油率

由图3可以看出,牛油和4种调和油煎炸后的土豆条吸油率与煎炸时间的关系呈波动趋势,无规律性变化。因此,选用土豆条吸油率的平均值进行比较,牛油和调和油1~调和油4煎炸后的土豆条吸油率的平均值分别为12.13%、10.73%、10.03%、11.16%、11.56%。调和油2的土豆条吸油率最低,牛油的最高。

2.6 牛油及4种调和油煎炸后土豆条的感官评价结果(见表5)

对消费者而言,煎炸食品的感官质量至关重要;对企业而言,煎炸食品只有迎合了消费者的感官喜好和意愿,才能从中获益。由表5可以看出,调和油2煎炸后的土豆条从色泽、风味、外观形态、整体可接受性来看得分均最高,虽然在4种调和油煎炸后的土豆条中口感较油腻,但相比牛油油腻感已减轻许多。4种调和油煎炸后土豆条的总得分均高于牛油,这表明调和油煎炸后的土豆条的感官品质得到了明显改善。

表5 牛油及4种调和油煎炸后土豆条的感官评价结果(得分)

2.7 牛油及4种调和油的氧化稳定性

经Rancimat法测定氧化稳定性,得到牛油及调和油1、调和油2、调和油3、调和油4的氧化诱导时间分别为(6.36±0.26)h、(6.87±0.32)h、(7.60±0.08)h、(7.34±0.11)h、(6.65±0.12)h。调和油的氧化诱导时间均比牛油长。油脂的煎炸稳定性主要由生育酚含量和脂肪酸组成决定,油脂中脂肪酸的含量被公认为是影响油脂氧化稳定性的重要参数[9]。牛油有较高的饱和脂肪酸含量,高油酸菜籽油油酸和生育酚含量较高,稻米油中生育酚含量高,由此分析导致该结果的原因可能是饱和脂肪酸和生育酚两者共同起了作用,且生育酚在此起了主导作用。

3 结 论

本研究将牛油、稻米油和高油酸菜籽油按不同比例调配成4种调和煎炸油,其胆固醇含量在17.48~30.02 mg/100 g之间,远低于牛油的97.35 mg/100 g,表明调和是一种降低牛油胆固醇含量的有效手段。调和油的煎炸性能研究结果表明:4种调和油的酸价、过氧化值、碘值、土豆条吸油率和感官评价指标表现出一定的优势,且4种调和油的氧化诱导时间均长于牛油,而牛油的极性组分含量和苯并芘含量相对调和油较低。4种调和油煎炸后饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸含量均增加,多不饱各脂肪酸含量均减少。4种调和油反式脂肪酸含量较牛油低很多。综合来看,调和煎炸油的煎炸性能相比牛油优势明显,且根据研究结果得出最佳煎炸油为调和油2。