欧文·潘诺夫斯基与卡尔·曼海姆:关于解释的对话

2020-10-13哈特

琼·哈特

华中师范大学 | 陈初露 杨贤宗 译

欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)是20 世纪最有影响力的美术史家。奠定其声名的图像学理论,重新定位了美术史为追寻含义而非风格特征的分类。卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)在构想知识社会学这门新分支学科方面发挥了作用,这在其著作《意识形态与乌托邦》(Ideology and Utopia,1929)中有极具争议的阐述。这部著作毁誉参半,但不可否认是社会学的重要文本。潘诺夫斯基与曼海姆可能从未谋面,但在1920 年代,在解释各自主题的理论发展的关键时期,他们相互阅读过对方的著作,并为各自日益相似的解释理论作出了巨大的贡献。在第三帝国前的德国,美术史家与社会科学家阅读相互的论文和著作并不罕见,当时文化研究(尤其是语言学)的理论和实践高于自然科学。1语言学实践是潘诺夫斯基与曼海姆之间主要的而非唯一的联系。他们的生活和著作都受制于德国大学体系的特定生态以及在第三帝国期间他们逃避的学院环境。在他们的学术生涯中更具有决定性的,是那些他们想要避开的灾难性事件。

在潘诺夫斯基与曼海姆所发展的解释理论之间,存在着联系与分歧。美术史家应当记得潘诺夫斯基1939 年初次介绍图像学理论时的那则轶事:有一个人在街上向潘诺夫斯基脱帽致意。[1]从这短暂的相遇中,潘诺夫斯基发散出他整个的解释模式,而成为了美术史家从过往艺术中找回含义的最重要工具。在剖析这看似简单的事件时,潘诺夫斯基揭示了三重层次且循环的图像学解释结构:首先,我们选取两位绅士与脱帽动作的基本事实和形式意义;然后辨别动作所表达的微妙含义——脱帽者的友善、敌意或中立;最后,我们从脱帽者的阶层、国别、文化传统等方面考察问候的语境,更加深入地探究这个事件的哲学含义。这则轶事因其简单直白而成为一个有效的启发性策略,并随着潘诺夫斯基追踪手势的历史以及考量问候者的个性而变得越来越复杂。

16 年前的1923 年,卡尔·曼海姆创设了类似的轶事来说明他的三层解释法:“我与友人一起走在街上;一位乞丐站在拐角处;友人施舍了那位乞丐。”2曼海姆在潘诺夫斯基所借用的事实的、表达的与哲学的(或个人)含义之间作了区分。潘诺夫斯基源于此轶事的图像学理论,成为战后美国艺术史的主导范式,曼海姆的理论则生机渐失而鲜为人知。3

两种轶事之间的差异揭示了两位学者有着相同的解释策略,但怀着不同的目标。曼海姆的事例比起潘诺夫斯基的,更经得住时间的检验:我们现在常见到乞丐,但很少看到摘帽致意的人。这些故事的主题以及有关它们的解释,阐明了两位学者的不同目的和困扰。曼海姆的故事有关不公正。他的解释强调了乞丐、作为观察者本人与他的朋友之间在社会阶层和权力上的差异,并(在解释的第三层次上)转向了给予施舍的友人的动机和个性。他的朋友的动机是不纯正的、“伪善的”。他的基本品格是不道德的,在他施舍的时候,他的肢体语言传达出这点。潘诺夫斯基的事例涉及社会地位较高的男人,他们之间没有任何的不满或差异。曼海姆的解释着重于社会差异和个性,而潘诺夫斯基则围绕着一种基于文化和时代的姿势(脱帽行为)的历史意义。它是“中世纪骑士精神的残余:武士们过去常脱下头盔,以示他们的善意以及对他人善意的信心”。潘诺夫斯基强调了手势的含义随时间而变化,且仅在独特传统的特定文化环境中才有意义,它的含义对于“澳大利亚丛林人”和古希腊人来说是陌生的。[1]4潘诺夫斯基解释性艺术史的目标,是确定手势和对象的相对含义,以及由于文化的发展而引起的意义随时间而变化。曼海姆的解释理论在某种程度上源自他对艺术理论的兴趣,但他的目标是创建意义或知识的社会学。他的轶事表明他关注的是,作为社会知识总结的世界观(通过个性和社会环境来识别),以及他对解释人际关系的实际社会价值的意识。他专注于个人的、社会的而非审美的看待世界观。就像我们将要看到的,潘诺夫斯基的解释理论源于对阿洛伊斯·里格尔(Alois Riegl)艺术理论的精深思考,并想要纯化它,消除其心理的方面,以及基于科学方法的历史解释中所隐含的遗传谬误。曼海姆和潘诺夫斯基的解释理论非常相似,但目标却截然不同。

我在本文中的目标是双重的。我想探讨潘诺夫斯基与曼海姆1933 年离开德国前的解释理论间的相互关系。在探究概览这些理论演变的语境时,我认为他们生活的相似处丰富了我们对其著作的理解。我的第二个目标是考虑在1933 年后的新环境中,他们早期理论的命运。

背景

1920 年代,潘诺夫斯基和曼海姆两位都异常多产,出版了一些最具实质性的理论著作。在那十年里,他们俩都对研究文化产物的相似方法感兴趣,并开始了交流,这将引起潘诺夫斯基的方法的重大转变,对曼海姆来说可能也是这样。他们生活中的许多相似之处将他们联结在一起。两人都是非马克思主义的犹太裔资产阶级知识分子。潘诺夫斯基1892年生于德国一个富有的银行家和商人家庭。4曼海姆于1893年生于匈牙利的中产阶级家庭。他们拥有大约相仿的年龄,甚至都曾上过一些相同的大学,尽管我没有发现他们之间有任何相识的证据,但也许有。潘诺夫斯基1914 年从弗莱堡大学获得晋升,同时也曾在柏林大学学习了五个学期,并于1914 年回到柏林从事博士后研究。5曼海姆于1912 年至1918年在布达佩斯大学学习,但同时修了柏林大学格奥尔格·齐美尔(Georg Simmel)的课程,他从1912 到1914 年间上过海德堡大学、弗赖堡大学和巴黎大学。两人在弗赖堡都听过哲学家海因里希·李凯尔特(Heinrich Rickert)的课程。6

从1915 年到1920 年,曼海姆在布达佩斯度过战争时期。尽管是战时,这个时段却是他的多产期,尤其是自他成为布达佩斯年轻知识分子周日圈子(Sunday Circle)的成员后——这个圈子可谓匈牙利知识分子的万神殿。7他们中的许多人在第一次世界大战后,或是霍尔蒂(Horthy)反革命政权建立后的1920年以及1933年后,都分散了。乔治·卢卡奇(Georg Lukács)是其中最有前途的哲学家,尽管人们认为比卢卡奇年轻五岁的曼海姆在文化感召力上与他相近。艺术史学家阿诺德·豪泽尔(Arnold Hauser)、弗雷德里克·安塔尔(Frederick Antal)、拉约什·富勒普(Lajos Fülep)和查理·德·托尔奈(Charles de Tolnay)都是圈子成员,作曲家贝拉·巴尔托克(Béla Bartók)和佐尔坦·科达利(Zoltan Kodaly)以及诗人贝拉·巴拉兹(Bela Balázs)也是。除年轻的曼海姆外,大多数“周日圈子”成员都三十多岁的年纪,受过良好的教育,几乎都来自同化的犹太中产阶级(见《卢卡奇那一代人》,第20 页)。1920 年代经常被描述为“迷失的一代”,战后日益增强的悲观、迷茫与疏离情绪的时段;而对于这些知识分子来说,战争及其直接后果为重新定位主流的文化和哲学提供了契机。

这种变化在1920 年代新成立的汉堡瓦尔堡文化科学图书馆成员的工作中也很明显。8汉堡大学成立于1919 年,紧接战后成立,而阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)的私人图书馆和研究中心从一开始就与大学紧密相连。到1926 年,图书馆已由弗里茨·扎克斯尔(Fritz Saxl)主持,位于阿比·瓦尔堡住所旁的独立建筑中(此前的书籍所在地)。潘诺夫斯基1920 年代开始在大学任教,担任讲师,也是该学院唯一的美术史家。哲学家恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer)、哲学家和美术史家埃德加·温德(Edgar Wind),以及其他众多历史学家和美术史家都在图书馆工作。潘诺夫斯基与扎克斯尔、卡西尔的合作非常成功。潘诺夫斯基撰写了许多纯理论论文与大量的图像学论文论著。瓦尔堡图书馆的建立,促进了使用它的学者之间的跨学科融合。现在位于伦敦的图书馆仍保持着旧有的组织,书籍大致按主题,而不是严格地按作者、国家或时期摆放在一起。9仅通过书籍的并置,就让学者们跨越了学科界限。

将“周日圈子”的匈牙利人与瓦尔堡图书馆的德国人联系在一起的,是一种文化的狂热——不是社会、不是政治、不是科学,而是文化。10根据曼海姆的观点,文化包含了人类精神的所有表现形式,包括艺术、宗教、科学和国家。 1918 年,曼海姆在一次名为“灵魂与文化”的演讲中描述了其团体的转变:“[我们]抛弃了19 世纪的实证主义,再次地转向了形而上学的唯心主义”(引于《卢卡奇那一代人》,第 12 页)。文化是这种唯心主义的一种客观化,是所有领域中主观的自我实现与“人类的文化继承”之间的调和。在占用这种文化的过程中,人类的精神、历史和自我产生出意义。新一代认为它参与了新文化的创造。曼海姆在“灵魂与文化”中声称,新的欧洲知识分子取代了“对陈旧的唯物主义的超越问题,相对的印象主义原则的普遍有效性,对无政府主义世界观的规范伦理的同情”(引于《卢卡奇那一代人》,第182 页)。曼海姆和潘诺夫斯基1920 年代都在寻求超越、通用原则与规范伦理观。

魏玛时代的艺术家和知识分子经历了文化的繁荣,而回想一下所付出的代价很有必要。11因此必须将1920 年代潘诺夫斯基和曼海姆的创造力,置于他们已经与即将遭受的苦难的背景下看待。1919 年短暂的匈牙利革命后,曼海姆逃离布达佩斯前往德国。他1920 年代在海德堡大学,1930 年代初在法兰克福大学度过。德国的高通货膨胀率导致潘诺夫斯基在整个1920 年代失去了遗产,1934 年离开德国时身无分文。12这两个人都满怀焦虑地看着匈牙利和德国的民族主义、仇外、保守主义和反犹太主义运动的兴起。他们被边缘化为知识分子和犹太人,而他们模棱两可的立场,似乎动摇了他们的创造力。13但他们的文化价值植根于过去,而这些根基是最富有成果的。

曼海姆最早的出版物之一《论世界观的解释》于1923年发表在艺术史期刊上。其中,他引用了潘诺夫斯基的两篇论文,《美术的风格问题》(1915年)和《艺术意志的概念》(1920年)。潘诺夫斯基在1925 年和1932 年的两篇论文中引用了曼海姆的世界观论文。14他还推荐给修其课程的学生阅读。15潘诺夫斯基在1939 年对艺术理论的系统阐述(《图像学研究》序言)中,有着与曼海姆的论文明确无误的相似之处,都是以街头绅士相遇的轶事开篇,引出以三层次模式来解释故事的含义。潘诺夫斯基在最终的理论文章《作为人文学科的美术史》(1940 年)中详细阐述了这一图像学理论。这个对话表现在曼海姆对潘诺夫斯基两篇早期论文的反思,以及潘诺夫斯基对曼海姆解释理论的逐渐吸收上。潘诺夫斯基的早期理论著作是相互依存的,每篇论文都是在前篇论文的基础上进行的,如同他在与自己对白,以及与曼海姆进行对话一般。

曼海姆引证的首篇文章“美术中的风格问题”,是潘诺夫斯基开始其出版事业的开篇之作,它是篇针对海因里希·沃尔夫林(Heinrich Wölfflin)视觉史的论战文章。潘诺夫斯基认为这与内容研究相对,这也是他的第一篇理论论文。潘诺夫斯基已在争夺自己的地盘,尽管他花了一些时间才弄清哪种理论和方法对美术史最为有益。1965 年,他回忆起自己早年有关沃尔夫林的文章,说道:“让我有些满意的只是这个事实,即使在1915 年只是一个初学者,我也清楚地看到了在“形式”与“内容”之间根本分离的缺陷。”16在后来就沃尔夫林对美术史贡献的反思时,他对其变得更为友善,认识到沃尔夫林专注于艺术品形式方面的作用和必要性,尽管除非有其他观点加以补充,否则仅仅形式分析是不够的。

不过,在美术史家中,阿洛伊斯·里格尔对潘诺夫斯基产生了极大的影响,直到1924 年,他出版了《11 至13 世 纪 的 德 国 雕 塑》(Die deutsche Plastik des elften bis dreizehnten Jahrhunderts)。其中,他实践了在大多数早期论文中难得一见的里格尔形式主义。《艺术意志的概念》一文完全致力于里格尔的艺术意志概念。潘诺夫斯基在文中意在确立视觉艺术独立于世界上所有的其他物体。为实现这一目标,他将里格尔的“艺术意志”定义为艺术中内在本质的所有创造力的统一。他的主要兴趣是根据演绎的先验范畴,创建内在的、自主的与超验的艺术哲学。他的主要目的是从三个领域消除艺术意志的心理因素:艺术家的意图、集体的历史,以及观众。潘诺夫斯基在上述每个领域中都发现了一种“恶性循环”,因为艺术作品的心理常常源于艺术家的心理,反之亦然,而这种循环性解释在集体和观者那里再次出现。17为避免在解释艺术现象时的恶性循环,潘诺夫斯基认为与艺术家的意图或当时心理有关的文献必须独立于艺术品进行考察,即后来所称的对解释的“矫正”的思想:自主检查以获得有效含义。这种思想是将艺术品视为特定物,然后从历史、语法、逻辑和超验哲学的角度对其进行解释。18

潘诺夫斯基认为里格尔理解艺术意志的范畴,揭示了艺术现象中固有的意义。描述性术语成为柏拉图主义性质的超然的、理想的概念。19由是,潘诺夫斯基认为,里格尔对埃及和希腊化时期艺术品的对比术语,诸如“触觉的”对“视觉的”、“客观的”对“主观的”,将它们从历史遗传学的考量中移到理想的、先验的领域。20这种性质的所有描述性范畴的全部,可以通过坐标轴或极坐标的概念来概括,它们完全可以描绘所有艺术的特征,因为每件作品都会落在坐标轴的某个位置。最终,潘诺夫斯基的目标是要建立一种超越性的、审美的观看艺术的模式,它不是要取代而是要补足此前的美术史著述。“假设艺术意志的概念在方法上是合理的,那么它在特定历史过程中所确定的“必然性”,不在于确定时间上相继的个别现象间的因果关系,而在于发现它们间统一的意识(就像在一种艺术现象中那样)。”他认为有意义的历史可以补足里格尔的理论,并会取代将“艺术与艺术家、主体与客体、现实与思想”混为一谈的心理学化的历史。[2]

在创造这种超越性的艺术哲学时,潘诺夫斯基无视里格尔本人对艺术理论的信念。里格尔坚信应该摆脱其他文化事业和世界观的支配来考察艺术,他还是阿道夫·冯·希尔德布兰德(Adolf von Hildebrand)对艺术的知觉心理学解释的坚定支持者。该观点在《造型艺术的形式问题》中提出。一位如此坚定的支持者,事实上,他认为只有希尔德布兰德才接近他建立纯“实证主义的艺术意志理论”的意图。21里格尔和希尔德布兰德的形式对立的描述性术语,如触觉的与视觉的,“远的”与“近的”的观点,与19 世纪末流行的感觉主义心理学紧密相关。22

潘诺夫斯基的主要意图是把里格尔的理论去心理学化,正如埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)和海因里希·李凯尔特反对那些主张心理学是哲学研究基础的人一样。李凯尔特是潘诺夫斯基(与曼海姆)的弗莱堡大学哲学教授之一,但显然胡塞尔的现象学对潘诺夫斯基的思想产生了极大的影响。23胡塞尔对哲学的巨大贡献是将注意力重新集中在意识的内容上,他称之为“意向性”(intentionality),后来又称之为“先验主体性”(transcendental subjectivity)。我们实际上不是在思考心理过程或行为,而是在反思那些过程的内容。当我们思考胡塞尔的哲学时,我们思考其思想的内容,我们不会试图重复发生在他脑海中的一系列心理行为或事件。较早的心理学化的哲学关注理解意识的心理行为。当潘诺夫斯基提到艺术品的既定性质时,他意指其内容,就像胡塞尔重新将注意力转移到意识的对象上一样。

胡塞尔认为,心理与历史描述通常会犯遗传谬误,潘诺夫斯基在他关于艺术意志的文章以及后来的辩护文章《关于艺术史与艺术理论的关系》中也据理反驳。胡塞尔用遗传谬误来表示错误的信念,即做出判断的经验环境决定其或真或伪。[3]他反对心理学和历史的方法,而赞成逻辑和先验的方法。对于胡塞尔和当时的潘诺夫斯基来说,经验事实的领域永远不会通向真理和本质的领域。

不过,潘诺夫斯基认为传统历史文献是意义解释中基本的“启发工具”。里格尔的艺术意志中通过先验范畴的轴线(如触觉和视觉)所揭示的艺术内在含义,需要外部验证。他认为,文献可以通过对失去的作品或其局部进行重构,或者对作品形式方面变化的校正,或是更普遍地作品解释上错误的修正,来改变我们对艺术品的内在解释。潘诺夫斯基关于艺术意志的论文试图通过考量作品的内在含义,来平衡艺术史家的历史专题研究与艺术作品的抽象的、绝对的含义。他后来的图像学理论的这些种子,显然是在协调解释的层次,尽管他的主要目的是验证艺术中的纯粹美学意义,而没有心理的或历史的遗传谬误。

曼海姆的论文《论世界观的解释》(1923 年)应当即刻改变了潘诺夫斯基对其理论的看法。对于曼海姆而言,通过误解潘诺夫斯基对艺术意志的解释并将其纳入更大的解释理论中,提出了一种从任何文化对象中推导意义的方法,艺术史家和社会学家以及文学史家、哲学家等都可以使用该方法。曼海姆将注意力转移到了视觉艺术上,他希望回答的问题是:“我能对世界观概念进行方法论分析,并确定其在历史文化学科概念框架中的逻辑地位吗?”(《论世界观的解释》,第8 页)。世界观并不完全等同于艺术意志,而是一种“全球视野”,它是非理性的、生发的、未形成的、更深邃的,先于而又内在于文化客观化(物化)之中。首先应该指出,曼海姆在本文中的目标是对社会世界和艺术进行全面的诠释学解释。

他认为,黑格尔主义普遍历史的衰落,是重新获得学术标准和研究细节的必要阶段,但这一分析是其重回到对全球历史过程的理解,是一种新的概括法。此外,这种全球观点是非理论的与非理性的。威廉·狄尔泰(Wilhelm Dilthey)是曼海姆的先驱,他认识到“理论哲学既非一个时代世界观的创造者,也不是它的主要载体;实际上,它只是一个渠道,通过它全球因素(被认为超越了各种文化领域及其发散物)得以显现自身(《论世界观的解释》,第13 页)。哲学仅仅是世界观的众多客观化之一,对曼海姆至关重要的是他的直觉,即对理论知识的渴求与已完全拥有的世界观的直接经验并不一致。不过,理论化开辟了新的可能性。真实的经验需要重整,需要理论化,知识的基础是经验与理性行为的交互作用。

曼海姆为从非理论到理论的逐步过渡,为掌控那种无中介的真实经验以获得新的认识,提供了一个框架:“每个文化产品作为整体……都将表现出三个不同的‘意义层次’:(a)其客观意义,(b)其表现意义,(c)其文献或证据意义。”(《论世界观的解释》,第19 页)。为说明他的理论,曼海姆描述了街头相遇的情景及其解释,这成了潘诺夫斯基《图像学研究》序言中解释方法的范本(见《论世界观的解释》,第20 页)。较低层次的客观含义仅是视觉资料。在这个解释层次上,人们可以掌握视觉领域的结构特征,而无需进一步的知识。为了获得表达的意义,人们必须了解空间和时间上个体的姿态,在艺术中 ,对艺术家心理体验流的理解以及所产生的共鸣引出表达的意义。实际的历史研究也可以阐明表达的意义,最终的文献意义就像其结果中的“艺术意志”:“这种对相同的同源模式的探寻,是基于意义的各种不同的实现”(《论世界观的解释》,第32 页)。曼海姆将概略的文献意义与里格尔对罗马装饰艺术的解释联系起来,里格尔发现了内在于所有这些艺术中的普遍文化特征。[4]

在全面考察三种解释层次后,曼海姆声称它们之间的划分是错误的,因为每个意义单元“已被解释领域所包围”(《论世界观的解释》,第44 页)。一张脸不是由各种特征拼凑而成的,而是乍看之下独一无二的整体,因此世界观就像一个格式塔。为理解世界观而创建的理论不同于其单一性。换言之,客观的、表达的和文献的含义是同时赋予的,并需要“科学的”分析来分离它们、稳定它们,赋予它们坚固的轮廓。

文化科学中部分与整体的同时性和循环性,是隐含于理论和科学地解释世界观或文化含义中的悖论。曼海姆选择了传记作为这种悖论的典范,就像之前的狄尔泰一样。“我们从个别的文献表现形式中汲取‘时代精神’——并根据我们所了解的时代精神来解释个别的文献表现形式”(《论世界观的解释》,第49 页)24,这像是恶性循环。而曼海姆表明,我们可以通过建立概念的坐标系,使用科学术语来控制和验证特定时期的文化事业的统一性。潘诺夫斯基在1925 年的下一篇文章中提出了里格尔这样的坐标系范畴,同时扩展了他的理论。

曼海姆考察了不同作者未能创造出彻底综合文化含义的失败事例——有着三种类型世界观的狄尔泰,发现狄尔泰的三种类型与视觉形式之间弱相关的赫尔曼·诺尔(Hermann Nohl)以及里格尔的研究。曼海姆批评里格尔方法的僵化,因为这导致艺术形式在最低共同点或“生发”模式方面严格合理化。曼海姆认为以里格尔的还原论的、缺乏想象力的理论,难以得到对任何特定文化中所蕴含的丰富含义的整体解释。

不过,他提供了在综合性史学家马克斯·德沃夏克(Max Dvorak)、马克斯·韦伯(Max Weber)著作中的两个有希望的模式。他们一位是艺术史家,一位是社会学家。这两个人采取了历史方法,并详细分析了个别的文化现象,“以各种形式重新创造了过去时代的本质”(《论世界观的解释》,第55 页)。但这种寻找全球性含义的诠释学方法,有着如何表达不同文化领域相互联系的难题。是否应通过“因果关系”、“对应关系”、“功能”、“互惠性”等来表达统一性?根据曼海姆的说法,德沃夏克倾向于对应关系和类似性,而韦伯提出了一种相互的因果关系,一种文化领域有时解释了另一种文化领域。历史进程的部分决定性成为了结果。对于曼海姆而言,这种方法论难题对于区分文化科学与自然科学至关重要。当一种文化现象被追溯到一种世界观而不是另一种现象时,其结果便是一种没有因果关系的解释。25含义不能从因果关系或遗传角度来解释,它只能被理解或阐释。科学是解释性的,因此,曼海姆避免了潘诺夫斯基所主张的遗传谬误,并将文化领域与科学领域区分开来。在他关于艺术意志的文章中,潘诺夫斯基已建议避开因果关系的发展,而倾向于“统一的意识”。

潘诺夫斯基也许受到曼海姆建议以概念坐标系来理解和验证某个时期统一性的激励,因为他已提出使用里格尔二分法这样的一个系统。但渐渐地,在后来的文章中,他遵循了曼海姆和韦伯的解释路径。他们的总体解释框架源自19 世纪语言学诠释学方法。26这种诠释学理论整体上包括以下思想:这种理论的目标是意义和理解,而不是解释,并且是通过“阐释”实现的,通常是一个多层次的过程,该理论采用循环的解释方法,与客观元素相较的是验证解释的经验性。该理论假定了解释者和解释对象在时间和空间上的相对性。它强调了重构理解以及由此而来的阐释的主观性的过程。27潘诺夫斯基逐渐实施了曼海姆的诠释学方法,但对这种方法的全面采用和修订花了十六年的时间,28过去的语言学在现代艺术史和社会学上得到了具体化。

潘诺夫斯基在1925 年的方法论文章《关于艺术史与艺术理论的关系》中对曼海姆的论文作了补充说明。他同意曼海姆的观点,认为艺术风格是相关的,而不是因果相关的。他继续强调艺术意志的内在与超越特性,但在评论家亚历山大·多纳(Alexander Dorner)的压力下(潘诺夫斯基将论文出示给他),他以其艺术意志文章中的纲领性陈述进一步阐明了艺术理论与艺术史间的关系,来回应多纳。29

到1925 年,他像曼海姆一样,也意识到里格尔研究的局限性,因为他进行了实质性的改造。在他1920 年有关艺术意志的文章中,他以两个页面的篇幅论述如何调和超验的艺术意志与对艺术作品的历史理解,但这后一篇文章的整体目标是主张哲学与历史的相互作用,以回应早先论文受到的批判。30他重申了现象学的论点,但对艺术史赋予的知识有了新的尊重。本文的主张是艺术理论和艺术历史完成了不同但相互关联的研究项目:在艺术理论方面,问题是通过从元问题(Urproblem)中推导出的基本概念体系来表达的,艺术史则有意无意地定位于围绕这些问题的解决方法,艺术史是经验性的,并根据艺术作品的感性特征制定风格标准。最后,艺术史是艺术意志先验层次上的一门解释科学。在这个层次上,艺术理论和艺术史共同创造了一种形式或结构原则,即格式塔。潘诺夫斯基描述了三种解释层次,从他后来较少哲学意味的描述可知:艺术理论的元问题及其概念框架、经验的艺术史以及通过艺术史和艺术理论的结合进行的解释(艺术意志)。

潘诺夫斯基对曼海姆的艺术意志进行解释,将其作为涵盖理论和历史的统一的、综合的和形成性解释。在1925 年的这篇文章中,他结合了理论和实践,纳入了早先文章中隐含的内容。对艺术解释的三层次划分,让人联想到曼海姆的三种相互关联的意义,尽管各层次之间并没有有机的对应关系。

现象领域尤其视觉领域的特定对立

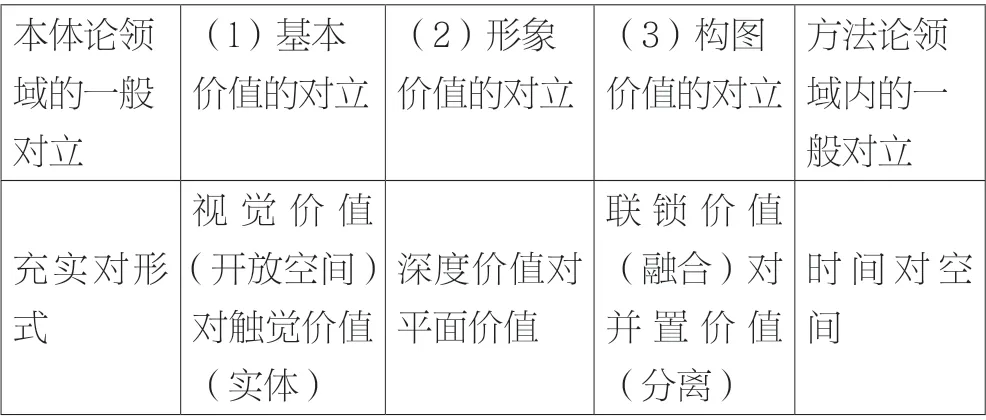

表1 潘诺夫斯基最初的解释法图示[5]

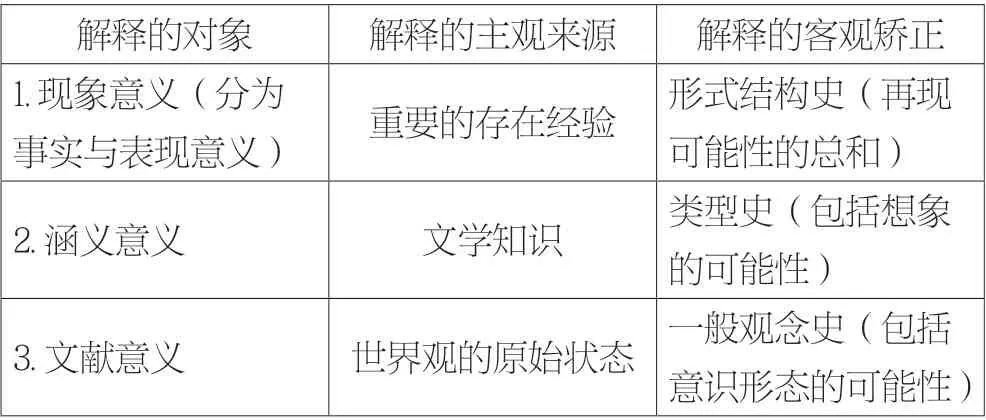

表2 潘诺夫斯基第二种解释法图示[6]

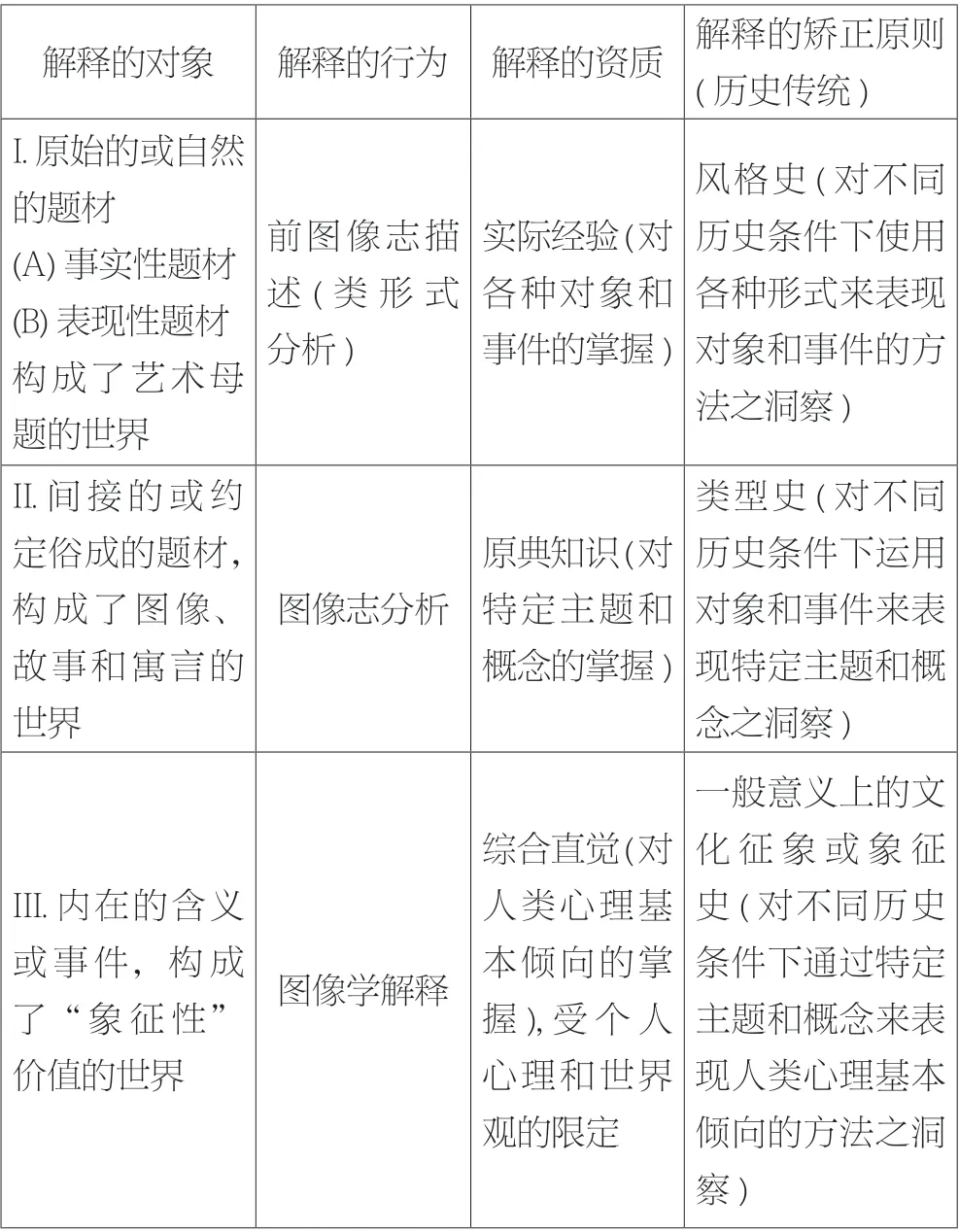

表3 潘诺夫斯基最终的解释法图示[7]

其1925 年理论的不寻常部分,是他用来说明艺术理论与艺术史的连续性与断裂的对立概念的滑动尺度或轴线。他展示了一个分为五列的图表(表1):最左列是一组对立的本体论性质的艺术理论概念——充实(fulle)对形式;而最右列是一组对立的方法论性质的艺术史概念——空间与时间。这些对立是相互关联的,因为充实与形式是艺术问题本质的先验假设,而空间和时间是解决问题的先决条件。在这两组对立概念的两极之间,是现象和视觉领域中的三组对立面,它们的重要性从基本形式到形象再到构图,三层递进:从视觉对触觉,到纵深对平面,最后是融合对独立。这些对立范畴符合里格尔关于埃及艺术对希腊化艺术的对比特征,或者沃尔夫林的文艺复兴艺术对巴洛克艺术的模式。31根据潘诺夫斯基的说法,这些是艺术科学或艺术哲学的基本概念。他将艺术解释的概念与经验方面统一起来了。这些概念似乎成为了潘诺夫斯基的探索工具,用来比较抽象与现实,或者在先验概念与实际艺术品间建立起辩证关系。艺术本身具有双重特性:它受时间和地点的制约,但同时也具有先验的、永恒的、合法的、元历史的特性。艺术史与艺术理论之间存在相互作用的而非因果的关系,它们都统一在解释中。32循着曼海姆的观点,潘诺夫斯基提出通过关联不同的文化领域,人们可得到对一种或几种文化的综合看法,也即可将理论概念与实际对象相比照,以得出内在含义。

在1925 年的这篇文章中,潘诺夫斯基走到了十字路口。艺术意志不再纯粹是先验和超越的概念,尽管他继续声称是。相反,艺术意志现在成了解释的同义词,它将艺术的理论研究与历史研究统一起来了。潘多拉魔盒的解释是开放的。

潘诺夫斯基为何从对艺术意志的先验哲学辩护转变为对反对其论点的半心半意地反驳,并不断接纳艺术史中那些令人生厌的经验事实?他本人的艺术史著作讲述了这个故事。

潘诺夫斯基的博士论文题目为《丢勒的艺术理论,尤其是与意大利艺术理论的联系》。[8]该著于1915 年出版,并获得了柏林大学的格林奖(Grimm Prize)。这个主题不是潘诺夫斯基构想的,而是格林委员会(最有可能是海因里希·沃尔夫林)提出的。33与此同时,潘诺夫斯基1915 年发表了关于沃尔夫林的文章,这篇关于莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂(Leon Baptista Alberti)透视法的文章,第一次解释了透视结构,同时还有各种有关中世纪、文艺复兴和巴洛克主题的文章。34新成立的汉堡大学于1920 年通过汉堡艺术馆馆长古斯塔夫·保利(Gustav Pauli)聘用了潘诺夫斯基。351920 年,潘诺夫斯基到达汉堡的那一年,开始了一系列关于比例、透视、圣像以及理式的概念等方法上非常相似的研究。36所有这些研究的模式,都是从多种可能性中分离出一个母题——诸如比例图式、空间描绘、古典主题或类似理式的概念等母题——并试图在特定的时间框架内理解其特定含义(而不只是关注外观),它会反映出特定时期内所有艺术创作中实现的艺术意图。通过比较各时期的这些含义,就可以绘制出历史发展图。每一代新生艺术家都以新方式运用这些母题,转变其含义以适用新的世界观。潘诺夫斯基尤为欣慰,发现了这些通常有些奇异的变形。在大多数这些研究中,他利用与图像同时的文本来阐明艺术问题,这些研究都没有单纯基于里格尔的艺术理论,或是潘诺夫斯基在1925 年的论述,即理论与实践并置,二者之间仅有些微关联。潘诺夫斯基的理论与他的实际方法之间有着明显的脱节。

潘诺夫斯基在1931 年写给导师威廉·弗格(Wilhelm Vöge)的信中道:“在拐角处,我们达到了文字传统和图像传统的交汇点,同时利用历史类型方法和语言学方法,获取图像学知识的确定形式。”37他赋予图像和文字同等的地位,总是探寻一种母题在时间流动中各种变体的意义,并将其与整体状况相联系。毫无疑问,潘诺夫斯基早在宣扬图像学之前,就已开始实践它。

1932 年,潘诺夫斯基在《逻各斯》(Logos)上发表了一篇题为《关于美术作品中意义的描述和解释问题》的文章。它的基本内容(更清晰而有条理)作为《图像学研究》的导论于1939 年以英语发表,并于1955 年以《图像志和图像学:文艺复兴时期艺术研究导论》再版,稍有改动。38有关图像志和图像学的最后系统阐述,见于1940 年发表的“作为人文学科的美术史”中。在这三篇文章中,探究的主题都是对艺术品的解释。潘诺夫斯基描述了三个相互关联的解释层次:源自解释者实际经验的形式描述,需要根据风格史加以矫正;对次要的主题分析,需要掌握文献知识,并以类型史加以矫正;内容的图像学综合,需要“综合直觉”或世界观知识,并由文化症候或符号的历史加以矫正。39他强调说,这三个层次“实际上是指同一现象的不同方面,也即作为整体的艺术作品。因此,在实际工作中,这三种似乎不相关的研究行为的方法运用,相互融入一个有机的不可分割的过程中。”[1]16-17曼海姆还强调了这三个理论层次的紧密联系。

不只三个实施行为相统一,而且每一步骤的实施都以对其他步骤的了解为前提。潘诺夫斯基以此为例:一位艺术史家发现了一幅祭坛画的合同,找到了作品的付款记录,并在原地找到与合同描述相应的祭坛。历史学家必须探究这三块证据的真实性。为验证各个证据,研究者得知道需要检验的内容,如合同中所用字体的年代,祭坛画的形式特征或图像志特征。由此,“我们研究的开端总是以目的为前提。”“我们无法分析我们不了解的内容。”[9]历史解释是一个循环过程——一个方法论圈子,不是一个恶性循环。你可能会记起他在艺术意志文章中断言它是一个恶性循环,因为他当时尚未考虑过独立的矫正措施来验证解释。

潘诺夫斯基在1932 年的第一篇图像学论文中引用了曼海姆的思想。他将曼海姆作为其第三层次解释(即“文献意义”)的源头,而曼海姆部分地源于潘诺夫斯基本人对里格尔的艺术意志的解释。40潘诺夫斯基采用曼海姆的解释理论,比他所称的更多。不过,潘诺夫斯基是以一种更为系统的方式编纂曼海姆的三个解释层次,这表明人们可以使用矫正手段而无需因果解释来验证一种解释的方式。潘诺夫斯基使用曼海姆的模式,摆脱了他早期理论的过分哲学意味和晦涩的措辞,使其成为有用的结构(表1~3 揭示了其理论的日益清晰)。潘诺夫斯基从曼海姆的论文中最引人注目的改编,就是街头遭遇的小场面。

潘诺夫斯基最终让理论与他的实际实践相符,并且再也没有建立理论。41像曼海姆的一样,潘诺夫斯基所述的解释理论是诠释学的。诠释学是语言学的一部分,关乎文本的解释。潘诺夫斯基经常称自己为“不得志的语言学者”或“事后的语言学家”。42当著名的语言学家利奥·斯皮策(Leo Spitzer)收到潘诺夫斯基的《视觉艺术的含义》副本时(三篇图像学文章的后两篇都收录其中),他写给潘诺夫斯基一封便笺,说“您应该把这本书叫做‘语言学与视觉艺术’43”。斯皮策也服膺诠释学方法,见到潘诺夫斯基的方法与他本人的相差无几,一定感到惊讶。第一次世界大战前在德国受过教育者,都会对语言学有过深入研究。44潘诺夫斯基证明了他对拉丁语和希腊语老师的热爱,回忆说两位老师都是知名学者,尽管是在高中任教,两门课程都需要直译文本,这也是潘诺夫斯基所喜欢的。45而最为重要的是,他说他从中学到了“方法”,而这种方法就是诠释学(hermeneutics)。

对于潘诺夫斯基而言(对于曼海姆也是如此),诠释学循环是不可避免的。整体与部分之间必然存在相互作用,由此一者赋予另一者意义,即一种格式塔思维过程。他称之为“有机情境”。[9]16他将有机情境或方法论循环,从给定的问题如祭坛的真实性扩展到艺术史上主观与客观(或纯考古学的)的相互渗透,以及最终自然科学与人文科学方面的所有知识。相关悖论由此而解。

但在重构循环的所有三个阶段时,艺术史家与科学家产生了分歧,这只能通过历史学家重现或重创作品——它的体验(Erlebnis)来实现。潘诺夫斯基特别强调了这一用语,在英语文本中保留了其德语形式。[9]15狄尔泰用Erlebnis 一词来指对历史主体原初环境的重新体验。46潘诺夫斯基坚持认为,这种心理行为不仅是重获意义的唯一途径,而且这种重构在历史的综合或方法论循环中必须符合经验的、考古学的研究,反之亦然。显然,关于重构的各个层面的信息越多,解释越合理,就会越综合。

潘诺夫斯基和曼海姆并不是唯一提出诠释学方法用于20世纪文化研究的学者。他们所走的道路与其他人非常相似。当哲学家们(如狄尔泰)认识到心理学无法为文化研究提供基础科学时,那么研究心理内容的传统方法——诠释学——便再次凸显出来。胡塞尔在为这一发展奠定基础方面颇具影响力,其《逻辑研究》(Logical Investigations,1900)的一半篇幅用于驳斥心理主义,尽管他不是诠释学家。狄尔泰和其他人对他反对心理主义的观点深信不疑。狄尔泰意识到心理学本身有其历史,而不能为历史提供基础。47正如曼海姆指出的,狄尔泰在确立诠释学作为研究人文科学的基础方面极具影响力,这始于他早年关于早期诠释学家施莱尔马赫(Schleiermacher)的不朽传记。即使是德国最著名的心理学家威廉·冯特(Wilhelm Wundt),也将诠释学理解的“历史心理学”方法添加到他为克服内省者的困境而使用的方法中:我如何理解我本人的思维过程?48冯特承认心理学已达到解释或理解最需要时刻的极限。由于更接近汉堡,瓦尔堡圈内的参与者也探究了这些问题。埃德加·温德是潘诺夫斯基和卡西尔在汉堡大学的第一位博士生,写了大量的论文,包括他的大学任教资格论文,认为理解循环并非“恶性的”而是方法论上的必然,从而为诠释学辩护。49潘诺夫斯基的图像学文章中,经常提到温德的著作。避免理论讨论的扎克斯尔,直觉上必定同意这个方法,因为他与潘诺夫斯基合作的著作,给出了图像学解释。卡西尔经常被认为是潘诺夫斯基思想的来源,他(可能在其他人之后)也指出:“语义学规则而不是自然法则,是历史思维的一般原则。历史包含在诠释学领域,而不是自然科学领域内。”50

曼海姆和潘诺夫斯基采用这种语言学方法的原因是什么?考虑一下1920 年代德国大学系统的生态学,这让他们倾向于这种方法。社会学和艺术史仍在巩固其专业地位和独立性。韦伯已赞许一种准诠释学方法。潘诺夫斯基可以确立几种美术史理论,每种理论都具有潜力,但没有一种是个完整的解释图式。因此,在这一专业化阶段,曼海姆和潘诺夫斯基仍可通过提出创新理论而一露头角。语言学是德国最有价值和特权的学科。与美国或英国的情况不同,在德国,人文学科比自然科学更受人尊敬。杰弗里·赫夫已在《反动的现代主义》中表明,整个魏玛共和国乃至第三帝国末期的德国学术工程师,都试图通过其语言和思想来获得人文科学而非自然科学的崇高地位。[10]因此,通过发展并完善语言学方法用于本学科,曼海姆和潘诺夫斯基便可借用其光环和声望。这种吸纳将使这些较新学科对于学术界的既定群体更为可信。

选择此策略的现时价值非常高。曼海姆开始在德国最负盛名的大学之一海德堡大学任教,并于1930 年进入法兰克福大学时获得了德国唯一的社会学全职教授。[11]他是少数在德国大学中任教的社会民主党人之一。在汉堡大学,潘诺夫斯基迅速成为正式教授,并吸引了艺术史上最杰出的学生。51

他们看似没有意识到对诠释学的挪用是个难题。为什么曼海姆和潘诺夫斯基都没有仅仅陈述其理论的本质而不是重新发明轮子?韦伯在创建一种平衡科学方法与诠释学方法时非常自觉 。尽管语言学和文化研究享有很高的声望,但仍有挥之不去的疑虑,他们是否应该掌握自然科学的方法。曼海姆和潘诺夫斯基都想避免使用科学方法。52他们希望通过在解释对象之外的矫正来验证,从而消除对其解释方法的任何疑问。他们拒绝了早期理论家认为必不可少的科学依据。也许是因为语言学的威望如此之高,已没有必要指出他们的方法是诠释学。不过,曼海姆和潘诺夫斯基都未说过他们的理论等同于诠释学。直到1930 年代,潘诺夫斯基才开始综合其理论的所有要素,而直到1932 年,也许更久,当他不再处于同一文化环境或传统而是在普林斯顿之际,残留的早期里格尔研究的某些痕迹与曼海姆的新理论之间的矛盾,才显现出来。53

有关艺术意志和世界观理论的目的,是个整体化的、协调的、全面的整体,意义上的统一。这些目的类似于上帝。在讨论他们的理论时,曼海姆和潘诺夫斯基提出了充满意义的、有机而自成体系的宇宙图像。两人都采用诠释学来达到这种上帝般的整体,并不奇怪,因为诠释学是在17 世纪为解释圣经文本而发展起来的。它被用来验证普遍的、有机的和综合的解释上帝。两位被同化的犹太学者为此目的运用这一特定方法的事实,证明在他们的世俗文化环境中需要类似于上帝的某种东西。54

潘诺夫斯基和曼海姆都持乐观态度,认为他们从过去继承的自由文化的形式和价值观可以激励他们的时代。他们拒绝年轻者的前卫思想,而固执地坚持过去的价值观。直到1936 年流亡时,曼海姆仍可以写信给他的朋友奥斯卡·雅兹(Oskár Jászi):“我们俩内心深处都是‘自由主义者’,但您怀着高贵的蔑视试图公然反抗我们的时代,而我作为社会学家,希望能发现这个时代的秘密源泉(即使这些泉水是恶魔般的);因为我相信,这是我们可防止新时代的社会结构压倒我们的唯一途径,并试图确保我们压倒它”(引于《卢卡奇那一代人》,第218-219 页)。这种自由的信仰仍存在于移居的曼海姆身上,也存于潘诺夫斯基身上。55

他们的理论在流亡期间的命运

潘诺夫斯基所阐述的理论成为战后时期美国不断发展的学科支柱,当时美国人渴望向久负盛名的欧洲同行学习,这些欧洲同行为逃避迫害而移民。

移民之前的1930 年代美国,艺术史只是个很小的领域,其中有声望的人物通常是一些富裕而平庸的盎格鲁撒克逊系白人新教徒(WASP),典型的例外就是哥伦比亚的年轻人迈耶·夏皮罗(Meyer Schapiro)。56这并不是说这些都不是学者,只是表明该学科在人口统计资料方面的变化程度。女性(当时同现在一样)虽然经常成为艺术史的热门学生,那时被系统地排除在教授职位之外,尽管其中有许多人任职博物馆。另一方面,外国人和犹太人大多没有份。当波士顿美术博物馆任命乔治·斯沃岑斯基(Georg Swarzenski)为装饰艺术负责人(斯沃岑斯基担任德国法兰克福施泰德博物馆馆长达三十年之久),他的儿子汉斯·斯沃岑斯基(Hanns Swarzenski)进入绘画部时,潘诺夫斯基记下了他的惊讶之情,因为一般来说外国人,不论是否犹太人,都不会被考虑博物馆职位。57

1930 年,潘诺夫斯基受聘纽约大学的新部门,1931 年,他开始在纽约呆半年,又在汉堡大学呆半年,在那里他是一名正教授。58在1933 年被纳粹从汉堡大学解聘后,他决定移民,全家于1934 年搬迁。591935 年,普林斯顿高等研究院邀请潘诺夫斯基成为其创始成员之一。因此,潘诺夫斯基凭借其令人难以置信的学术成就和极好的运气,被置于确保他自己及其同事和学生未来的位置。他帮助弗莱堡大学教授沃尔特·弗里德兰德(Walter Friedlaender)以及古典考古学家卡尔·莱曼(Karl Lehmann)到纽约大学美术学院任教他的德国和美国学生在这个学科就像是读名人录:彼得·詹森(Peter Janson)、阿道夫·卡泽内伦博根(Adolf Katzenellenbogen)、沃尔特·霍恩(Walter Horn)、雨果·布赫塔尔(Hugo Buchthal)、路德维希·海登赖希(Ludwig Heydenreich)、玛丽莲·拉文和欧文·拉文(Marilyn and Irving Lavin)、乔治·库布勒(George Kubler)、埃德加·温德、弗雷德里克·哈特(Frederick Hartt)、威廉·赫克舍,科林·埃斯勒(Colin Eisler)与洛特·布兰德·菲利普(Lotte Brand-Philip)等。

曼海姆同潘诺夫斯基一样,第二次流亡之旅也很幸运,他于1933 年前往英国在伦敦经济学院讲授社会学。60曼海姆适应这种新文化环境的方式比起潘诺夫斯基更令人震惊。1933 年后,他出版的著作发生了巨大变化。他早期对知识社会学的认识论关注消退了,自由主义国家的社会计划和改革的务实问题居于首位。人们可将他的研究转变归因于他对德国灾难的直接经历而需要社会改革的紧迫感。61英美社会科学传统是实证主义的,曼海姆为他的新环境所接受,他成功了。1946 年,他接受了伦敦大学教育学院的职位,在那里他关注起公共教育的发展。在1947 年去世之前,他担任过欧洲教科文组织的主任。

在美国,潘诺夫斯基得作出另一种调整。自然科学,特别是物理学,都是美国的重要学科,而不是人文学科(潘诺夫斯基的两个儿子都成了科学家。)。人文学科在很大程度上是非理论的,甚至是反理论的。潘诺夫斯基的著作,即便他不讨论理论,最初也让美国艺术史家难以理解。62在美国,没有像欧洲那样可比的传统。潘诺夫斯基着手在美国尽可能地重塑欧洲传统,但他是谨慎而富有魅力地进行,并且是通过展示图像学的用途,而不是通过理论上的探讨。他通过他的学生和出版物而留下了自己的遗产。他后来出版的著作没有了早期著作的哲学术语和艰深结构。他认为这种转变是在学习英语时发生的。更有可能的是,他适应了渗透了科学主义的主流学术文化,从而改变了他的风格。63美国的美术史,直到难民学者到来之前,一直是一门薄弱的学科,尽管在考古学、中世纪与古典艺术分析方面有着牢固的传统。鉴定和欣赏可能是该学科中最流行的潮流。潘诺夫斯基和其他难民学者被迫接受他们先前嘲笑的本土传统。甚至直到1950 年代末期,潘诺夫斯基的一位学生仍绝望地给他写信,说她被迫教授艺术史,好像那是永恒的,因为她的同事们相信“历史方法是错误的和过时的”。她的上司坚持认为:“通过讨论艺术家作为他时代不可或缺的一部分,我否认他的‘自由意志’。”64在辞职之前,她问潘诺夫斯基应该做什么。他的回答是对历史方法的辩护:

在我看来,只有历史方法才是认识艺术家自由意志的唯一方法,而所有非历史方法,无论是心理的还是(上帝禁止的)美学的方法——都预先确立了绝对标准(大多数并不为作家或言说者所知),它倾向于依据言说者的偏见来衡量艺术成就。在进一步的讨论中,你可能会提醒对话者,除了极少数例外,不论其人性表现如何强烈,没有艺术家是根据其优点来评判的。我们都知道整个17 世纪都强烈反对“米开朗基的鼓吹者”;莎士比亚和伦勃朗长期以来被认为是野蛮人;而与之相反地,诸如舍弗勒(Scheffler)这些德国作家视拉斐尔为图画明信片的制作者,仅接受他们认为是哥特式的东西。因此,如果不采用历史方法,我们如何对在与我们自身不同的环境中制作的艺术品作出判断,甚至理解呢?65

尽管潘诺夫斯基的语气平和,但实际上,他比他在这里所承认的、或在《三十年间的美术史》中为美国美术史所画的乐观画像中更多地参与到反欣赏论(appreciationism)的斗争中。后来他告诉学生:“实际上,正是因为这些邪恶趋势开始掌控大学美术协会,让我辞去了理事会职务。你和我(我希望还有其他几个人)得让自己放弃反动派的角色,而这些反动派最终可能被证明领先于一般泳者。”66更多地了解这种“欣赏论”的历史会很有趣,它听起来像理查兹(I. A. Richards)用于视觉艺术的新批评主义(New Criticism),也即将文本或艺术作品完全从上下文中抽离出来讨论其内在含义。67

尽管艺术鉴赏课程仍在教授,但在当今的艺术史课程中,那些移民学者的历史方法占了主导地位。美国变得非本土化,域外的学生来这里学习,欧洲教授经常来这里讲学。尽管国外的新理论最近对古老而根深蒂固的图像志理论提出了挑战,但这一过程仍在继续。

潘诺夫斯基根本地改变了美国的艺术史学科。从他处在高等研究院的中心地位开始,潘诺夫斯基将其变成了他的封地,他终其一生都是该学科的最高权威;他的这一角色受人怀念。在德国,潘诺夫斯基和曼海姆可以沿着类似的理论道路前进,将文化科学置于自然科学之上。对于美国的潘诺夫斯基而言,他们的共同路线最终在图像学方法上达到顶峰,这是视觉艺术含义近乎神学的统一。移居美国后,曼海姆和潘诺夫斯基不得不适应不同的生态环境:曼海姆适应了社会科学中的英美实证主义,而潘诺夫斯基则适应了美国的非理论的、初期的艺术史。尽管他们后来有所改变,但他们早期合作过的理论著作,最终对他们的新环境产生了极大的影响。68

(译自:Critical Inquiry , Spring, 1993, Vol. 19, No. 3 )

注释:

1.见杰弗里·赫夫(Jeffrey Herf),《反动的现代主义:魏玛和第三帝国时期的技术、文化与政治》(Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich),Cambridge,1984。在“作为思想家的工程师”章节中(152-88页),赫夫表明了德国人贬低自然科学而抬高人文科学的奇特现象甚至也盛行于杰出的工程师中。他们认为技术应当服务于文化民族,服务于文化领域,而不是资本主义国家。有关19世纪和20世纪初德国学术体系的经典讨论是弗里茨·林格(Fritz Ringer)的《德国文化精英的衰落:德国学术界1890-1933》(The Decline of the German Mandarins: The German Academic Community, 1890-1933),Cambridge, Mass., 1969。章节1“社会和制度背景”中,林格描述了德国体系中古典教育的根基及其与政治保守主义和社会结构的纠葛。同时参见巴特勒(E. M. Butler),《希腊对德国的暴政》(The Tyranny of Greece over Germany),Cambridge, Mass., 1935。

2.曼海姆,《关于世界观的解释》(On the Interpretation of Weltanschauung),《来自卡尔·曼海姆》(From Karl Mannheim),保罗·克奇克梅提(Paul Kecskemeti)译,库尔特·沃尔夫(Kurt H. Wolff)编辑,New York, 1971;德文原版为“Beiträgezur Theorie der Weltanschauungs Interpretation,”Jahrbuchfür Kunstgeschichte 1 (1921-22): 236-74;实际出版于1923年。

3.见西蒙兹(A. P. Simonds),《卡尔·曼海姆的知识社会学》(Karl Mannheim’s Sociology of Knowledge),Oxford,1978)。西蒙兹聚焦于曼海姆德国时期的职业生涯及其早期解释理论的特性。而当时的其他学者大多忽略了他这方面的工作。

4.根据沃尔夫冈·潘诺夫斯基(Wolfgang Panofsky)提供、阿黛尔·艾琳·潘诺夫斯基(Adele Irene Panofsky)编辑的家系图而来。在1966年4月8日致沃尔特·舒哈特(Walter Schuchardt)的信中,潘诺夫斯基顺带忆及,“我本人出生自世居汉诺威百多年的家族,也因此我能记起生活中的各色人等,从万能的‘公共汽车’特拉姆(Tramm),他是我的父母和叔叔的私人朋友(他的银行卡尔·索林公司,你可能记得)到‘卓绝群伦的’卡斯滕酒店业主,儿时在其位于哈尔兹堡的避暑胜地度过很多夏日。”潘诺夫斯基母亲名为索林(Solling)。潘诺夫斯基的家族银行位于柏林。两处银行可能都倒闭于一战后期间。潘诺夫斯基在1914年弗莱堡大学夏季学期入学考试中将他的父亲填为“坐食者”,也即有私产者(弗莱堡大学档案)。他将住址填为兰德豪斯街6号(在柏林的威尔默斯多夫区),与联邦大道相隔一条街,潘诺夫斯基在联邦大道上的约阿希姆斯塔尔人文中学(Joachimsthal Gymnasium)。

5.这些研究,以及潘诺夫斯基的学位论文,在弗赖堡大学学位论文登记中均有描述。

6.见西蒙兹的《卡尔·曼海姆的知识社会学》 ,4页。根据弗赖堡大学学位论文登记显示,潘诺夫斯基只是第一和最后学期在弗赖堡大学上课。潘诺夫斯基的夏季学期升级证书(1914年5月22日)列出他最后学期所修的李凯尔特的两门课程:“System der Philosophie”与“Einfiihrung in die Erkenntnistheorie und Metaphysik”(Universitfits-Archiv Freiburg, ExmatrikelPhilosophische-Fakultait, 1914)。潘诺夫斯基在一封1947年12月12日写给他在弗赖堡的导师威廉·弗格(Wilhelm Vöge)的信中还提及他修了李凯尔特的课程。欧洲学生乐意从一所大学转入另一所大学跟随其他的教授学习,以找到自身大学不能提供的有趣课程,或是其他的原因。有着多种其他的潘诺夫斯基与曼海姆可能相遇的直接途径。匈牙利美术史家阿诺德·豪泽尔是曼海姆的好朋友,他可能认识潘诺夫斯基。潘诺夫斯基与另一位匈牙利美术史家托尔奈在1930年代初的汉堡大学期间是好朋友。潘诺夫斯基帮助过托尔奈移民美国,但他们在1940年代有过争吵。托尔奈认识曼海姆。德国学术团体相当小,两个人很容易相遇。

7.见玛丽·格卢克(Mary Gluck),《乔治·卢卡奇那一代人》(Georg Lukács and His Generation, 1900-1918)(Cambridge, Mass., 1985),以及李·康东(Lee Congdon),《青年卢卡奇》(The Young Lukács),Chapel Hill,N.C.,1983。

8.德语为Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg (KBW)。我注意到这座图书馆与瓦尔堡的房子在战争中幸存下来,但图书馆立面上的首字母KBW已消除了。见(Gertrud Bing),“扎克斯尔(1890-1948)”(Fritz Saxl,1890-1948), 收于《弗里茨·扎克斯尔的英国友人纪念文集》(Fritz Saxl, 1890-1948: A Volume of Memorial Essays from His Friends in England),Donald J. Gordon编辑,Edinburgh,1957:1-46,以及贡布里希(E. H. Gombrich),《瓦尔堡思想传记》(Aby Warburg: An Intellectual Biography),2d ed. (Chicago, 1986)。

9.在1992年3月9日给我的信中,威廉·赫克舍(William Heckscher)指出瓦尔堡杜撰了“好邻居法则” [Das Gesetz des guten Nachbarn]的理念。你寻找的书总是不在或借出,瓦尔堡希望使用者看看两侧的书籍:“他们会是些‘好邻居’,对于你的研究而言很可能比你原本寻找的书更为重要。”

10.见诺伯特·埃利亚斯(Norbert Elias),《风俗史》(The History of Manners),《文明进程》(The Civilizing Process)卷1,Edmund Jephcott译 (New York, 1978). 埃利亚斯描述了这一古老的德国文化(Kultur)情结的演化,原本是抗衡法国的文明观念。当初作为法国与德国间民族对立的观念,变成了德国国内文明的贵族与有教养的中产阶级之间内部阶级划分的观念。

11.魏玛共和国时期,视觉艺术与音乐采取了引人注目的新形式,而德国的文学较少这种冒险精神。达达、超现实主义、包豪斯与新客观主义都是这个时期发展起来的。

12.在1992年3月13给我的信中,沃尔夫冈·潘诺夫斯基述及他的父亲在起始于1923年的通货膨胀时期卖光了所有的东西。全家离开德国之际,连小笔现金也不许携带。参见詹森(H. W. Janson),“欧文·潘诺夫斯基(1892-1968)”(Erwin Panofsky,1892-1968),刊于American Philosophical Society Year book 1969:151-60,以及在潘诺夫斯基去世后题为“纪念欧文·潘诺夫斯基”(Erwin Panofsky in Memoriam)的系列论文,刊于Record of the Art Museum of Princeton University 28 (1969),尤其是威廉·赫克舍的,“欧文·潘诺夫斯基简历”(“Erwin Panofsky: A Curriculum Vitae”),5-21。

13.见乔治·莫斯(George L. Mosse)《超越犹太教的德国犹太人》(German Jews beyond Judaism) (Bloomington, Ind., 1985)。莫斯认为19世纪的德国犹太人接受了教化(Bildung)的启蒙运动理想,让他们超越了民族分裂而追求一条独立于犹太教的道路。不幸的是,这条道路让他们很大程度上忽视了19世纪末的民族主义和反犹太主义的狂热。

14.潘诺夫斯基的这四篇论文重刊于潘诺夫斯基,《艺术科学基本问题论文集》(Aufsätze Zu Grundfragen der Kunstwissenschaft),Hariolf Oberer 和EgonVerheyen编辑,柏林,1985。德文原标题为“Das Problem des Stils in der bildenden Kunst”(1915),19-28;“Der Begriff des Kunstwollens”(1920),29-44;“Uber das Verhaltnis der Kunstgeschichte zur Kunsttheorie: Ein Beitrag zu der Erorterung uber die Moglichkeit ‘kunstwissen -schaftlicher Grundbegriffe’”(1925),49-76;以及“Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst”(1932),85-98。

15.这是根据威利·迈纳(Willi Meyne)1928年夏季学期的课程笔记,为潘诺夫斯基和诺亚克(Noack)的“艺术科学中的方法论问题练习”(Übungen über Methodenfragen der Kunstwissenschaft)课程而作,收于汉堡的艺术史科学移民档案(Archiv zur Wissenschaftsemigration in der Kunstgeschichte)。有关这门课程的指定或推荐书籍,曼海姆的著作成为其中少数新近书籍之一。

16.潘诺夫斯基1965年11月15日致贡布里希的信函。潘诺夫斯基可能读过或听过沃尔夫林1912年在皇家普鲁士科学院(Royal Prussian Academy of Science)的简短讲座“视觉艺术中的风格问题”(Das Problem des Stils in der bildenden Kunst),《普鲁士皇家科学院会议报告31》(Sitzungsberichte der Königlich preussischen Akademie der Wissenschaften 31)[Jan.-June 1912]: 572-78,先于沃尔夫林在其中充分讨论其艺术和视觉观念的《艺术史的基本概念》(Kunstgeschichtliche Grundbegriffe,1915)出版,后者由霍廷格(M. D. Hottinger)译,题为《美术史的基本概念:后期艺术中的风格发展问题》(Principles of Art History: The Problem of the Development of Style in Later Art),New York, 1932。

17.有可能潘诺夫斯基在沃尔夫林的理论中认识到这种恶性循环的,并想以此否定它。大多数形式主义理论都受到这种批评,因为它们对主题的界定很狭隘。沃尔夫林试图在其图式中纳入外部因素,以弥补这种恶性循环。在本人即将出版的书籍《海因里希·沃尔夫林:艺术中的经验悖论》(Heinrich Wolfflin: Antinomies of Experience in Art)中,将讨论这一问题。

18.这些范畴类似于许多语言学解释的诠释学模式中发现的那些。参看奥古斯特·伯克(August Böckh),《语言学科学的百科全书与方法论》(Encyclopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften),Ernst Bratuschek编辑 (Leipzig, 1877),导言和第1章节;约翰·保罗·普理查德(John Paul Pritchard)译,题为《解释与批评》(On Interpretation and Criticism),普理查德编辑,Norman,Okla., 1968。

19.见西尔维娅·费雷蒂(Silvia Ferretti)的《卡西尔、潘诺夫斯基和瓦尔堡:符号、艺术与历史》(Cassirer, Panofsky, and Warburg: Symbol, Art, and History),理查德·皮尔斯(Richard Pierce)译,New Haven, Conn., 1989。费雷蒂很好地描述了柏拉图主义与三位瓦尔堡人之间的关系,尽管有点令人费解。

20.见阿洛伊斯·里格尔的《罗马晚期的工艺美术》(Spätrömische Kunstindustrie),Vienna,1901。这是主要的文本,其中里格尔提出了艺术意志(Kunstwollen)的概念与古代世界艺术的发展,循着自古埃及到古典希腊到希腊化的进程,从触觉的到触觉的与视觉的平衡到纯视觉的艺术。

21.里格尔,《自然作品与艺术品II》(Naturwerk und Kunstwerk II),《论文集》(Gesammelte Aufsätze) (Augsburg-Wien, 1929),64页。参看希尔德布兰德的《造型艺术的形式问题》(Das Problem der Form in der bildenden-Kunst),Strassburg,1893。关于里格尔和雕塑家希尔德布兰德之间相互关系的更详细描述,见琼·哈特的“关于沃尔夫林与维也纳学派的几点思考”(Some Reflections on Wölfflin and the Vienna School),载于《维也纳与美术史方法的发展》(Wien und die Entwicklung der kunsthistorischen Methode),Akten des XXV. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte,Vienna,1984:53-64。

22.赫尔曼·赫尔姆霍兹(Hermann Helmholtz)的著作为19世纪末的艺术家和艺术史家广泛阅读;参见赫尔姆霍兹,《视觉与绘画的关系》(On the Relation of Optics to Painting,1876),《科学主题的通俗讲座》(Popular Lectures on Scientific Subjects),阿特金森(E. Atkinson),New York,1881,章节3。我不愿以任何名称来称呼赫姆霍尔兹的知觉理论,因为我已看到太多的称谓。“感觉论者”较为合适,因为他的理论并不完全是先天论的,而是坚持以感觉为基础。参见库尔特·丹兹格(Kurt Danziger),《建构主体:心理学研究的历史渊源》(Constructing the Subject: Historical Origins of Psychological Research),Cambridge,1990:29。在前三章节中,丹兹格极好地概述了19世纪德国的心理学实践。

23.曼海姆与潘诺夫斯基二者都视胡塞尔为其著作的主要源泉。见埃德蒙德·胡塞尔,《逻辑研究》(Logical Investigations),芬德利(J. N. Findlay)译,2 vols.,1900;London,1970。这本书在揭穿唯心理论方面极具影响力。同时参见海因里希·李凯尔特的《科学与历史:实证主义认识论批判》(Science and History: A Critique of Positivist Epistemology),乔治·赖斯曼(George Reisman)译,1921;Princeton,N.J.,1962,and Die Philosophie des Lebens: Darstellung und Kritik der philosophischenModestromungenunsererZeit (Tubingen, 1920)。格奥尔格·伊格尔斯(Georg G. Iggers)的《德国的历史观:赫尔德以来历史思想的民族传统》(The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present,Middletown,Conn.,1968),包含对李凯尔特思想的有价值介绍。

24.见狄尔泰,《经验与诗歌:莱辛、歌德、诺瓦利斯、荷尔德林》(Das Erlebnis und die Dichtung: Lessing, Goethe, Novalis, Hölderin),Stuttgart,1957。这部论文集有时被解释为狄尔泰建议,用创造性的个体艺术家或其传记所表达的个人心理来取代他早期的描述性心理基础。

25.新历史主义者应注意到这预示着他们目前的担忧,避免使用语言学方法上的因果模式至少可以追溯到18世纪。

26.曼海姆在其德国阶段早期采取了一种解释学方法,它更接近于马克斯·韦伯的方法。韦伯在其早期的理论论文中提出了诠释学与经验主义的结合:《罗雪尔与克尼斯:历史经济学的逻辑问题》(Roscher and Knies: The Logical Problems of Historical Economics),盖伊·奥克斯(Guy Oakes)译,1903-6;New York,1975: 8。这些论文就是从这个新角度来批判经济理论的。后来,其概念中的理想类型是启发式的,可进行测试的一整套假设。不过,理解的过程是诠释学的。德沃夏克似乎对方法论方面没什么兴趣,尽管在《哥特式雕刻和绘画中的理想主义与自然主义》(Idealismus und Naturalismus in der gotischen Skulptur und Malerei,Munich, 1918)中,他关注的是中世纪艺术的社会史。

27.诠释学的历史在这里得到了有力的阐述,理查德·帕尔默(Richard E. Palmer),《诠释学:施莱尔马赫、狄尔泰、海德格尔和伽达默尔的解释理论》(Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer),Evanston,Ill.,1969。最佳的19世纪源头仍是伯克的《论解释与批评》(On Interpretation and Criticism)。同时参见大卫·卡曾斯·霍伊(David Couzens Hoy),《评论界:文学、历史和哲学诠释学》(The Critical Circle: Literature, History, and Philosophical Hermeneutics),Berkeley,1978; 尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas),《知识与人的利益》(Knowledge and Human Interests),杰里米·夏皮罗(Jeremy J. Shapiro)译,Boston,1971;以及汉斯-格奥尔格·伽达默尔(Hans-Georg Gadamer),《真理与方法》(Truth and Method), 约埃尔·魏因斯海默(Joel Weinsheimer)和唐纳德·马绍尔(Donald G. Marshall)译,修订本,1960;New York,1989。关于诠释学的文献正呈指数级增长,而这有助于区分语言学诠释学与哲学诠释学。就本篇论文而言,我讨论的是语言学诠释学。

28.见西蒙兹,《作为诠释学方法的曼海姆的知识社会学》(Mannheim’s Sociology of Knowledge as a Hermeneutic Method),《文化诠释学3》(Cultural Hermeneutics 3),May 1975:81-104。西蒙兹正确地将曼海姆的方法定义为诠释学,但他更愿意讨论它的对立面——理查兹(I. A. Richards)等人的新批评派(the New Criticism),而不是详细探讨曼海姆的理论。

29.亚历山大·多纳(1893-1957),1919年在柏林大学获得艺术史学位。阿道夫·戈尔德施密特(Adolph Goldschmidt)是他和潘诺夫斯基的导师。多纳写作《艺术史中的艺术意志知识》(Die Erkenntnis des Kunstwollensdurch die Kunstgeschichte)时是位讲师,《美学与普通艺术研究杂志》(Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft),16(1922):216-22,是对潘诺夫斯基论文的反驳。1925年,多纳成为汉诺威国家博物馆负责人,为其收藏现代艺术。1937年“堕落的艺术”(Entartete Kunst)展览中的许多艺术品都来自汉诺威博物馆。多纳于1936年离开德国前往美国,并成为罗德岛设计学院的博物馆馆长。

30.历史与哲学相辅相成的观点在19世纪语言学家中很常见,见伯克的《解释与批评》序言。

31.见里格尔的《罗马晚期的工艺美术》和沃尔夫林的《美术史的基本原理》、《文艺复兴与巴洛克》(Renaissance and Baroque),凯瑟琳·西蒙(Katherine Simon)译,1888;Ithaca,N.Y.,1966。

32.这成为了潘诺夫斯基1940年论文《作为一门人文学科的美术史》(The History of Art as a Humanistic Discipline)的中心论点,载于《视觉艺术的含义》(Meaning in the Visual Arts),1955;Chicago,1982:21-22。

33.在一封1970年11月8日致扬·比亚洛斯托基(Jan Bialostocki)的信中,格尔达·潘诺夫斯基(Gerda Panofsky)向潘诺夫斯基解释了授予格林奖(以格林兄弟名义)的情况。它来自柏林大学的格林基金会,以表彰最佳论文。它纪念了哥廷根大学的七位教授,他们抗议1837年新汉诺威国王解散宪法。1911年的主题可能是沃尔夫林提出的,他于1912年离开柏林大学。沃尔夫林在《艺术研究月刊8》(Monatshefte für Kunstwissenschaft 8)上评论了潘诺夫斯基的论文,1915: 254-55。

34.见潘诺夫斯基,《莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂的透视法则》(Das perspektivische Verfahren Leone Battista Albertis),《艺术编年史》(Kunstchronik),6 Aug. 1915: 504-16。潘诺夫斯基的《艺术科学基本问题论文集》参考文献中列有这些论文。

35.潘诺夫斯基在1955年3月8日写给保利的妻子玛格达琳·保利的信中说,他和多拉打算将他们的著作《潘多拉魔盒》献给古斯塔夫·保利:“Denn wir haben nie vergessen, dass er es war, dar einen damals ganz unbekannten jungen Mann nach Hamburg einlud, ihn von Anfang bis zu Ende in Treue und Freundschaft förderte.”1933年颁布将犹太人排除在大学之外的法律后,保利试图说服潘诺夫斯基留在汉堡。

36.这些时潘诺夫斯基的著作,全部引用:”Die Entwicklung der Proportionslehre als Abbild der Stilentwicklung,” Monatshefte für Kunstwissenschaft 14 (1921): 188-219;Dürers Stellungzur Antike (Vienna, 1922) (潘诺夫斯基翻译了最初两篇论文,发表时题为“反映了风格史的人体比例理论的历史”(The History of the Theory of Human Proportions as a Reflection of the History of Styles)与“阿尔布雷希特·丢勒与古典时代”(Albrecht Dürer and Classical Antiquity),《视觉艺术的含义》,55-107,236-94;同弗里茨·扎克斯尔合著,《丢勒的“忧郁”:起源与类型史研究》(Dürers “Melencolia I”: einequellen- und typengeschichtliche Untersuchung),Leipzig,1923;《作为象征形式的透视法》(Die Perspektive als ‘symbolische Form),’”《瓦尔堡图书馆文集》(Vorträge der Bibliothek Warburg),Leipzig,1924-25:258-330;《怜悯图》(‘Imago Pietatis’: ein Beitrag zur Typengeschichte des‘Schmerzensmannes’und der‘Maria Mediatrix’), 《马克斯·弗里德兰德诞辰60周年纪念》(Festschrift für Max J. Friedländerzum 60. Geburtstage),Leipzig,1927: 261-308;与扎克斯尔合作,(荷尔拜因和提香作品中的古代晚期符号)(A Late Antique Religious Symbol in Works by Holbein and Titian),《伯林顿杂志49》(Burlington Magazine 49),Oct. 1926:177-81;以及《十字路口的赫拉克勒斯与现代艺术中的其他古代意象》(Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst),Leipzig,1930。

37.潘诺夫斯基1931年1月6日写给威廉·弗格的信。信上写道:“die Ecke, wo das Zusammentreffen von Worttradition und Bildüberlieferung uns erreicht, und durch die gleichzeitige Anwendung typengeschichtlicher und philologischer Methoden eine bestimmte Form ‘ikonologischer’ Erkenntnisse gewonnen werdenkann.”潘诺夫斯基说弗格是这种方法的发明人,而他本人只是追随者。感谢彼得·伯尔纳(Peter Boerner)帮忙转录这一信息。见潘诺夫斯基,“Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildendenKunst, ”《逻各斯21》,1932:103-19;重印于《艺术科学基本问题论文集》, 85-97。同时参看潘诺夫斯基,《图像志与图像学:文艺复兴美术研究导论》(Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art),《视觉艺术的含义》,26-54。

38.见潘诺夫斯基,“Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildendenKunst, ”《逻各斯21》,1932:103-19;重印于《艺术科学基本问题论文集》,85-97。同时参看潘诺夫斯基,“图像志与图像学:文艺复兴美术研究导论”(Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art),《视觉艺术的含义》,26-54。

39.参见潘诺夫斯基为1932年、1939年论文所建的表格(表2、表3)。《逻各斯》所载的1932年表格仍含有早期著作的哲学表述,“此在体验”(vitale Daseinserfahrung)、“现象感”(phänomensinn)和“存在感”(Wesenssinn)。

40.曼海姆在一注解中说到,潘诺夫斯基“对里格尔的‘艺术动机’概念的分析表明,他对这里所定义的文献意义有着清晰的理解”。

41.在他的通信中,潘诺夫斯基会回答有关图像学的问题,但他日益拒斥理论性问题。他对所有询问他的人坚称,年事渐增,已无法集中精力于这些难题。

42.潘诺夫斯基通信中众多这种说法之一见于1966年1月27日写给埃里希·胡巴拉博士(Dr. Erich Hubala)的信:“让未来语言学家稍感困扰的唯一事情,就是Perystil的拼写。”“这封信有关潘诺夫斯基对1900年至1920年间在柏林生活的回忆也很有趣。胡巴拉寄给他一篇有关柏林帝国城堡的文章,潘诺夫斯基回忆说,欧根·潘诺夫斯基(Eugen Panofsky)的“家族银行”位于“城堡正对面一栋外形丑陋的大型建筑物中”。潘诺夫斯基在写给布思·塔金顿(Booth Tarkington)的信中谈到了富兰克林·德拉诺·罗斯福总统,“他的讲话和著作风格,在一位老语言学家耳中,似乎显示出一种真正的人文主义态度”(《潘诺夫斯基博士和塔金顿先生1938年至1946年间书信》(Dr. Panofsky and Mr. Tarkington: An Exchange of Letters, 1938-1946),理查德·路德维希(Richard M. Ludwig)编辑,[新泽西州,普林斯顿,1974年]。

43.利奥·斯皮策致潘诺夫斯基的信,12 Oct. 1955。

44.见林格,《德国文化精英的衰落》,章节1,2。

45.潘诺夫斯基,17 Apr. 1961年4月17日致施密特(H. D. Schmidt)的信。潘诺夫斯基解释说,他上的约阿希姆斯塔尔人文中学,卡尔·巴特(Carl Bardt)教他拉丁语。潘诺夫斯基在《美国艺术史三十年:一位欧洲移民的印象》( (Three Decades of Art History in the United States: Impressions of a European)(《视觉艺术的含义》,343-344)中提及他的拉丁语和希腊语教育。人文研究方面的充分准备,对潘诺夫斯基还意味着勤奋而深入的拉丁语和希腊语教育。

46.见伽达默尔,《真理与方法》。伽达默尔对狄尔泰所创新词Erlebnis及其后果进行了有趣的讨论。

47.见狄尔泰,《精神科学中历史世界的建构》(Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften)(1910),《文集》(Gesammelte Schriften),12 vols. (Stuttgart, 1957-60),7: 143-44,200。狄尔泰并没有完全从从他的理论中清除掉心理学,但诠释学成为了理解的手段,而因为它是一种并没有确实“地盘”的理论,它便成为重新思考文化研究本质的基础。迈克尔·厄马斯(Michael Ermarth)的《威廉·狄尔泰:历史理性批判》(Wilhelm Dilthey: The Critique of Historical Reason)(Chicago,1978:232-45)是理解狄尔泰结构中这一变化的绝佳资料。狄尔泰并不是唯一受胡塞尔影响的人。马克斯·韦伯的早期理论著作,也受到胡塞尔的影响。甚至在《罗雪尔与克尼斯》中,韦伯提出诠释学与经验主义的结合,而拒绝了心理主义(这种观点认为哲学中的所有关键问题都可以通过心理学解决)。曼海姆遵循韦伯的方法,而社会学受这种解决方案的影响,可能比所有其他社会科学都大。潘诺夫斯基的道路并非唯一。

48.威廉·冯特,《逻辑》(Logik),3 vols.,Stuttgart,1906-8,3: 8,164-69。参看厄马斯,《威廉·狄尔泰》,212;厄马斯认识到冯特的后期理论与狄尔泰的诠释学间的相似性。

49.见温德,《美学和艺术科学学科:对艺术史方法论的贡献》(Aesthetischer und kunstwissenschaftlicher Gegenstand: ein Beitrag zur Methodologie der Kunstgeschichte),博士论文,汉堡大学,1924。部分内容以“艺术问题分类学”(Zur Systematik der künstlerischen Probleme)发表,《美学与普通艺术研究杂志》,18 (1925):438-486。由于当时德国的通货膨胀,这篇论文从未全文发表,但全文可以在汉堡大学图书馆找到。温德的任教资格论文是《实验与形而上学:解决宇宙学悖论》(Das Experiment und die Metaphysik: zur Auflüsung der kosmologischen Antinomien),Tübingen,1934。据温德1968年11月3日写给威廉·赫克舍的信,温德1920年前在胡塞尔和海德格尔门下学习。承蒙玛格丽特·温德(Margaret Wind)的好意,让我看了这封信。

50.卡西尔,《人论:人类文化哲学导论》(An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture),New Haven,Conn.,1944:195。这种影响实际上也可能相反的。潘诺夫斯基也可能影响了卡西尔。弗洛伊德的心理分析法也假定分析师与被分析者之间进行的开放性对话,哈贝马斯将这种方法称为诠释学的,尽管曼海姆和潘诺夫斯基都没有这样认为。参见哈贝马斯,《知识与人类利益》(Knowledge and Human Interests)第十章。

51.见潘诺夫斯基,“美国艺术史三十年”,p. 336n。1920年,潘诺夫斯基作为一名私人教师(非公务员,无薪职位,通过学生学费支付)加入汉堡大学,并于1926年成为一名教授。潘诺夫斯基到达汉堡后不久,就担任艺术史研讨会负责人(通常由一名教授担任)这个不同寻常的职位,这意味着他以讲师身份支付自己的薪水。从1921年开始,他受到其他大学的追捧,古斯塔夫·保利和其他朋友不断敦促汉堡大学管理部门在失去他之前让他成为教授。(Hochschulwesen Dozenten und Personalakten IV 1204,Staatsarchiv Hamburg)。

52.我在此所指的只是曼海姆1923年的论文“论世界观的解释”。后来,在《意识形态与乌托邦》中,曼海姆试图协调科学与理解的循环。

53.罗伯特·克莱因(Robert Klein),《有关图像志的思考》(Thoughts on Iconography,1963),《形式与意义:文艺复兴和现代艺术论文集》(Form and Meaning: Essays on the Renaissance and Modern Art),Madeline Jay 和Leon Wieseltier译,Princeton,N.J,1979: 143-60。克莱因的论文非常有趣、非常严厉地批评了潘诺夫斯基图像学的等级结构。克莱因经常提及图像学的诠释学本质。他在论文结尾处提出图像学中三个主要悖论:“理解”(Verstehen)导致客观化,客观化废除理解,而理解历史其本身也是历史的。(可能有人会问什么样的客观化?)潘诺夫斯基和和克莱因是朋友,潘诺夫斯基也读过该文章(于1963年首次发表时),并在给克莱因的信中予以好评。不过,即便在这种回应中,他也从未使用过hermeneutics一词,且到目前为止,我在他的所有信件或著述中都没有发现这个词。潘诺夫斯基写信给克莱因:“我似乎已达到被评论而不是评论的阶段,且基于阁下精辟而整体上肯定的诠释我也得以更好地了解了自己,这一事实让我既感荣幸又有些尴尬。”(1964年2月17日)。

54.有意思的是他们都是被同化的中欧犹太人,也因此都非宗教徒,但仍可能在寻求其他形式的超越。在《超越犹太教的德国犹太人》一书中,乔治·莫斯认为德国犹太人在意识形态方面主要是启蒙运动。从19世纪初开始,德国学院在语言学领域接受了诠释学,但从未将其仅用于解释经典,因为它与宗教理解保持着联系。曼海姆和潘诺夫斯基似乎再次综合了一种准宗教的、准古典的诠释学公式。潘诺夫斯基和曼海姆并没有完全解释这些总体性概念的包容性及其精确性的问题。曼海姆似乎想要在他的整体理论中包含比潘诺夫斯基更多的东西。潘诺夫斯基似乎在整体理论与与历史决定论相关的文化整体论之间前行。马丁·杰伊(Martin Jay)在《马克思主义与总体性:一个概念从卢卡奇到哈贝马斯的历险》(Marxism and Totality: The Adventures of a Concept from Lukacs to Habermas,Berkeley,1984)一书中对总体性的各种类型进行了详尽的探讨。然而,正如杰伊有时承认的那样,即便在西方马克思主义的广泛领域,也难以确定整体主义的意图程度。很难确定总体性理论与黑格尔的绝对精神相差几多。

55.难以评估一战之后的这种自由主义的乐观。你也可以在约翰·杜威(John Dewey)的著作中看到这种精神。在德国,学术界受到德国皇帝威廉二世(Kaiser Wilhelm II)结束统治及其对大学严格控制的鼓舞。也许社会民主党的崛起本身就是鼓舞人心的,尽管有混乱和政治暗杀。曼海姆是社会民主党人。潘诺夫斯基的拥护对象则不太清楚。其子沃尔夫冈在一次访谈(Mar. 1988)中说他的父亲支持过魏玛的民主政治,并告知在德国的儿子们合法当选政府的伟大之处。在汉堡艺术史科学移民档案中存档的问卷中,沃尔夫冈·潘诺夫斯基回答说,他的父亲是一位非正式的社会主义者。这种自由的信念是西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)有强烈倾向性地批判曼海姆的知识社会学的基础。参见西奥多·阿多诺,“知识社会学及其意识”(The Sociology of Knowledge and Its Consciousness),1953年,《棱镜》(Prisms),剑桥,马萨诸塞州,1981年,第35-50页。阿多诺的批评是针对曼海姆后来的著作《重建时代的人与社会:现代社会结构研究》(Man and Society in an Age of Reconstruction: Studies in Modern Social Structure,London, 1940),该书是1935年德语版的增补版。在本书的论点中,阿多诺正确地认识到实证主义和循环思维的结合,这表明曼海姆试图在他的德国血统与居住国英国的社会学之间做出折衷。阿多诺指出:“看不到出路的自由主义者,让自己成为了独裁社会的代言人,即便他自认为在反对的时候”(第48页)。马丁·杰伊在“法兰克福流派对卡尔·曼海姆和知识社会学的批判”(The Frankfurt School's Critique of Karl Mannheim and the Sociology of Knowledge)中,《永久的流亡者:从德国到美国的智力移民论文集》(Permanent Exiles: Essays on the Intellectual Migration from Germany to America)(纽约,1985年,第62—78页),对阿多诺的分析提出了有趣的批评。杰伊反转了阿多诺的批评,指出阿多诺未能理解曼海姆的挑战:“什么是真实的意识或可凭依的阿基米德点?(第72页)。这让我们回到了20世纪前十年里狄尔泰与胡塞尔的困境。

56.潘诺夫斯基在《美国艺术史三十年》中更加乐观地描述了美国艺术史,但在他的个人信件中,他的批评要尖锐得多。

57.潘诺夫斯基在1949年4月4日给汉斯·斯沃岑斯基的信中说:“一位移民学者能够在波士顿的美国美术馆中获得一个M.F.A.级别的永久席位,那会有很大的差异。”潘诺夫斯基的书信中还有其他一些关于这种影响的叙述。

58.理查德·奥夫纳(Richard Offner)1930年12月13日致潘诺夫斯基的信,其中奥夫纳邀请潘诺夫斯基去纽约大学美术学院的研究生院任教。潘诺夫斯基告诉汉堡大学权力机构他需要离开,因为他刚拒绝了海德堡大学的工作提议,他想去美国任职。汉堡议会参议员Chapeaurouge要求大学当局拒绝潘诺夫斯基的休假要求,因为担心他们会失去最好的教授(Hochschulwesen Dozenten und Personalakten IV 1204,Staatsarchiv Hamburg)。

59.见潘诺夫斯基,《美国艺术史三十年》,321-322。纳粹在1933年掌权后不久,制定了一部纯化公务员的法律,《重设公职人员法》(the Wiederherstellung des Berufsbeamtentums)。他们向包括德国大学所有教授在内的所有公务员发送了一份调查表,以发现他们的“种族”起源。 根据1933年4月7日的调查表,大多数犹太人以及政治和文化异议者被立即开除。即便在自由派的汉堡,法律也立即生效。 最令人惊讶的是,汉堡两位“纯雅利安”血统的博物馆馆长也被立即开除,他们是艺术馆的古斯塔夫·保利和工艺美术博物馆的马克斯·绍尔兰特(Max Sauerlandt)。他们的“不纯洁”源自收集现代艺术品。在潘诺夫斯基的论文中有一些他在1933—1934年间离开德国过程中与保利、乌多·冯·阿尔文斯莱本(Udo von Alvensleben,潘诺夫斯基的贵族朋友和学生)和彼得·冯·布兰肯哈根(Peter von Blanckenhagen,一名学生,后来是古典考古学家)之间的特别信件。冯·布兰肯哈根是给潘诺夫斯基写信的少数几个学生之一,他在1933年4月阅读报纸而得知潘诺夫斯基被大学开除。这是份感人的文件,因为他向潘诺夫斯基解释说,并非所有德国人都支持希特勒,而且必然会产生抵抗。冯·阿尔文斯莱本看到了眼前的危险,并为多拉·潘诺夫斯基(Dora Panofsky)及其儿子们提供了庇护(潘诺夫斯基当时已在美国)。保利试图说服潘诺夫斯基留下,而潘诺夫斯基在这些信中解释了他离开的原因。

60.见西蒙兹,《卡尔·曼海姆的知识社会学》,5-6,以及甘特·雷姆林(Gunter W. Remmling)的《卡尔·曼海姆的社会学》(The Sociology of Karl Mannheim),London,1975:83-103。

61.雷姆林认为,曼海姆的方向在英国发生了变化,这是由于需要适应新的学术理念以及他本人的改革社会愿望。这比西蒙兹给出的解释更友善。保罗·凯奇凯梅蒂(Paul Kecskemeti)在他的曼海姆《社会学和社会心理学论文集》(Essays on Sociology and Social Psychology,凯奇凯梅蒂编辑,伦敦,1953年)序言中,非常重视曼海姆早期著作中的“结构”概念:“而支撑这种结构概念的,是对历史的创造性功能的形而上的、准宗教的信念”(第1页)。根据凯奇凯梅蒂的观点,极权主义打破了曼海姆的历史魔法。协调的结构不再得到解释。凯奇凯梅蒂将曼海姆在英国著作的变化归因于纳粹的经历和英国的学术生活氛围,他将其描述为“远没有奥林匹斯山之类的超越”,而社会学在这方面是一个新而不怎么重要的领域。曼海姆在他的最后一部著作中借鉴了弗洛伊德理论,来发展他的社会计划思想。

62.潘诺夫斯基在给外交使节和图像志学者勒舍瓦利耶·盖伊·德·舒瓦特·德·特瓦伦特先生(Monsieur Le Chevalier Guy de Schoutheete de Tervarent)(1966年2月17日)的信中承认,《图像学研究》可以稳妥地题为“图像志研究”:“当它发表的时候,“图像学”一词(在美国尚不为人所知),让一些同事感到困惑,其中之一为后来后悔的大都会博物馆馆长亨利·弗朗西斯·泰勒(Henry Francis Taylor),他异常恼怒,让我个人为希特勒的崛起负责,说难怪学生“面对这种难以理解和无用的研究,绝望地转向了国家社会主义”。当然,他从未听说过里帕(Ripa)及其追随者;他也从未思考过图像学与图像志之间的区别,像在所谓的图像学革命之前所理解的那样。不过,他最终后悔了;现在,恐怕事情已到了这样的地步:图像学已进入一种矫饰主义阶段,它证明了我们所有人在过去几十年里所作努力的成功和危险。潘诺夫斯基的论文中保留了泰勒的后悔信,但未注明日期。

63.他在《艺术史的三十年》(329页)中承认了与盛行的实证主义气氛的这种联系:“于他(移民)而言,与盎格鲁-撒克逊人的实证主义相联系(偶尔相冲突)是件幸事。”

64.米雷拉·莱维·达科纳(Mirella Levi D’Ancona)1959年12月10日写给潘诺夫斯基的信。

65.1959年12月15日潘诺夫斯基写给达科纳的信。

66.1960年10月7日潘诺夫斯基写给达科纳的信。

67.潘诺夫斯基在《艺术史的三十年》中描述了欣赏论的特性,但值得考虑一下它的起源和倡导者。在潘诺夫斯基担任大学艺术协会董事会成员期间,他给耶鲁中世纪史学者萨姆纳·克罗斯比(Sumner Crosby)发出了一些暗示性的信(如1941年6月2日的信)。 沃尔夫冈·潘诺夫斯基在最近的一封信中告诉我,他的父亲强烈批评德国的艺术欣赏。也因此,潘诺夫斯基拒绝了艺术品经销商和收藏家要求提供艺术品的归属、真实性或品质的报告,尽管有时他会在觉得有趣的情况下给出该作品的详细信息。

68.曼海姆的《意识形态与乌托邦:知识社会学导论》(1929年,纽约,1936年)是他早期理论论文的顶峰,也是他对诠释学方法最完整的阐述。美国的社会学家,尤其是莱特·米尔斯(C. Wright Mills)和丹尼尔·贝尔(Daniel Bell),发现它在1960年代出于不同的原因而引人注目。见赖特·米尔斯,《社会学的想像力》(The Sociological Imagination),伦敦,1959:168。