青年雕塑家谭建明作品探析

2020-10-12黄芷隽吴卫

黄芷隽 吴卫

摘 要:谭建明深受西方雕塑的影响,但在创作中不断融入东方意象,将近代历史和湖湘文化融入到人物雕塑中。谭建明的历史和民俗人物雕塑作品有独特的创作手法和深刻的艺术内涵。其雕塑作品有三个特点:“人物立魂——以肩负历史使命为创作动力”“文化立意——以民族文化的精髓为创作能量”“塑痕立色——以独树一帜的手法为创作语言”。

关键词:谭建明;人物肖像;文人雕塑;湖湘民俗;雕塑肌理

早在公元前4世纪至公元前3世纪,希腊出现了歌颂哲人、诗人的肖像。随后的古罗马时代,王宫贵族出于政治和宣传的需要,请雕塑家直接为其造像。中国古代历史上的雕塑主要是为宗教创作,而古代中国对于帝王的赞颂极少直接用人物的肖像雕塑来传达,而是选用具有象征性的符号,如龙凤、瑞兽等来彰显帝王的威仪与神圣[1]。20世纪,随着西方雕塑的引入,特别是改革开放以来,中国人物雕塑创作从题材到艺术面貌均呈现出多元化态势,涌现出许许多多勇于创新和探索的作品。当代中国艺术创造的开放性和自由性使人物雕塑的表现形式更加多元,视觉效果更加丰富、新颖[2]。进入21世纪,在世界经济文化日益全球化的今天,对中国传统文化的发掘和再认识,促使其在当代条件下的积极转化,形成具有中国特色和当代性的雕塑体系是中国雕塑面临的重要课题[3]。

谭建明(如图1),一位湖南的雕塑创作者,从大学期间至今,一直专注于人物肖像领域的研究并形成了自己独特的风格。他对人物肖像雕塑的探索从未停止过。在人物的选择上,湖湘地域的劳动者也是他的灵感来源,用雕塑来再现湖湘民俗文化,使得其雕塑更具有纪实性。在创作风格上,他极力用雕塑的语言来代替笔墨,实现“言尽意存”的艺术表达。他创作的人物不仅是“形神兼备”,还给观者留有许多想象空间。现以谭建明的人物肖像雕塑作品为例,解析其雕塑的创作手法和艺术思想。

一、青年雕塑家谭建明简介

谭建明1985年出生于湖南安仁,10岁开始学习绘画。在中学阶段经常临摹教科书中的历史人物画像,并将其描绘在图片一旁,书中填满了他的各种手绘,绘画带给他的童年乐趣让他坚定地走上了艺术之路。2005年高中毕业后,谭建明考入清华大学美术学院雕塑系。

在大学求学阶段,他系统地学习绘画和雕塑。在本科毕业的那一年(2009),作为一名清华学子,谭建明以清华大学美术学院老师为原型,创作了《清华雕塑之我师》,这一作品参加了“‘启——中国雕塑学会青年推介计划巡回展”,接着又参加了“十年一见——‘曾竹韶雕塑艺术奖学金获奖作品全国巡展”。同年,由于成绩优异,谭建明被清华大学美术学院雕塑系保送攻读硕士学位。在此期间,他以“近代文人”为创作主题,其代表作《二三十年代中国文人系列》参加了“中国姿态·第二届中国雕塑大展”,获“中国雕塑艺术大奖”;作品《那个年代》参加了2012年度“曾竹韶雕塑艺术奖学金”提名展,还被中国雕塑博物馆收藏;作品《文化生态·文人中国》参加了“2012中国·芜湖第二届‘刘开渠奖国际雕塑大展”,并获大展唯一金奖,其作品现立于芜湖雕塑公园内。

从清华大学美术学院硕士毕业后,谭建明回到了他的家乡湖南,来到湖南师范大学美术学院执教。不久又考上了清华大学美术学院的雕塑系博士,师从曾成钢教授。谭建明现为湖南师范大学美术学院美术系副主任、湖南省设计艺术家协会公共艺术委员会主任、中国美术家协会会员、中国雕塑学会理事、湖南省美术家协会会员。谭建明曾主持国家艺术基金项目、长沙市博物馆馆陈雕塑创作项目、长沙市文艺创作重点扶持项目、酒泉卫星发射中心赠与国防科技大学建校60周年户外雕塑创作项目、2017湖南省乡村旅游节雕塑创作项目、炎帝陵“华夏一统印”创作项目。2019年,谭建明入选“中国美術报网”评选“中国百杰优秀青年艺术家”,为湖南雕塑艺术的天空增添了一抹靓丽的色彩。

二、谭建明雕塑作品的特点分析

纵观谭建明的雕塑作品,可以概括为“人物立魂”“文化立意”“塑痕立色”三个特点。在“人物立魂”方面,主要以中国近代文人和革命人士为主要刻画对象,以此来表达他对近代文人、近代历史人物的致敬与缅怀;在“文化立意”方面,以“湖湘文化”与民风民俗为创作主题,从现实生活中汲取创作源泉,不仅是对湖湘传统文化的再现与保护,更是对湖南省“非遗”项目传承与保护的一份贡献;在“塑痕立色”方面,谭建明用自己独特的“手按泥点”的方式来塑造雕塑表面的独特质感,凝练、含蓄的雕塑语言中尽显隽永诗意。现从这三个方面对谭建明的雕塑作品特点进行分析。

(一)人物立魂——以肩负历史使命为创作动力

不朽的雕塑自诞生之日起就承担了“纪念性”的任务,那么,如何将历史名人的“灵魂”保留在当下?谭建明认为,古代人物的雕塑创作大多是参考古代人物的画像,这是一种二手的参照体系,而照相机的产生使得近代文人留下了自己一手的原始面貌,使得创作者对近代文人具有更直观、更真实的形象资料。中国近代既保留了中国古代的文化传统,又开始探寻西方的文化、制度等。近代文人在冲突和激荡的年代找寻自己的位置,这也使得中国近代文人具有无限的魅力,对后人启发颇深。谭建明在创作过程中先是通过收集各方资料对创作对象进行研究,对近代文人的思想、作品、相关历史事件进行不断探索与挖掘,再将自己的理解与思考凝聚到雕塑创作中,通过雕塑作品来传达近代文人的人文精神。

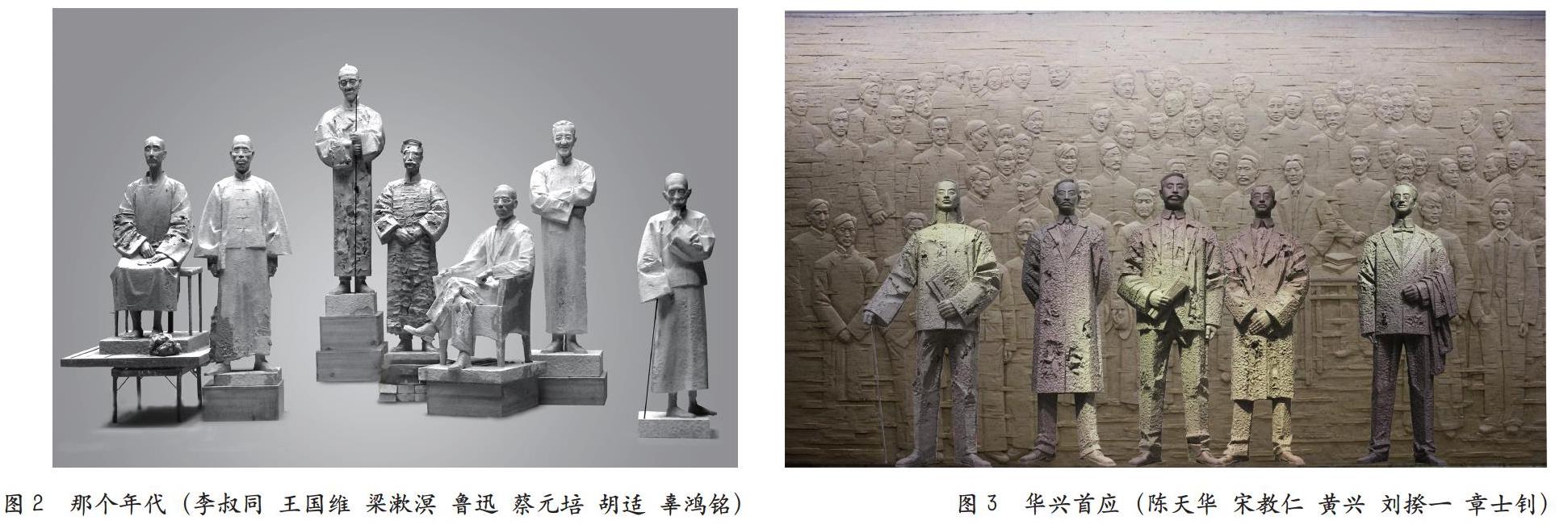

那段时期群星璀璨:在内忧外患的近代中国,李叔同留日回国,投身教育,力求开启民智;鲁迅弃医从文,投身新文化运动;蔡元培废除旧的教育制度,树立兼容并包之学术思想……作品《那个年代》(如图2)中选择了李叔同、王国维、梁漱溟、鲁迅、蔡元培、胡适、辜鸿铭这七个人。百年之后,当我们跨越时空与近代文人进行精神对话时,既是在审视社会历史,同时也是在扣问我们自己的心扉。

公共艺术的发展使得雕塑从架上走出画室,置身于公共空间之中,与环境融合,成为具有地域性的空间艺术。雕塑“解构”后介入公共艺术,肩负着提升大众审美素养、褒贬社会问题、创造具有文化氛围的环境空间的责任[4]。公共空间作品与公共环境、公众都有密切联系,公共艺术是一种社会持续性的东西,需要艺术家们寻找合适的契合点,谭建明认为,“我国的公共艺术还有很长的路需要探索”。

相对于谭建明熟悉的长沙,大家往往会想到臭豆腐、茶颜悦色、米粉、小龙虾等美食,但不可被遗忘的是,长沙亦是一座革命名城,在近代革命历史中具有举足轻重的地位。在长沙市博物馆,屹立着一座宏伟的雕塑(如图3),展现了“中国内地革命之先声”长沙华兴会的历史人物。深浅不一的浮雕呈半圆弧为背景,前面的五位人像分别是陈天华、宋教仁、黄兴、刘揆一和章士钊(从左至右)。华兴会的成立推动了两湖革命运动的兴起,并对中国同盟会的组成和发展起到了很大的促进作用[5]。它培养了一大批革命青年,使民主共和制度深入人心,为辛亥革命的爆发奠定了基础。这座气势恢宏的雕塑诠释了湖湘人民敢为人先的精神,也鼓励着湖湘后代继续发扬优良的革命传统。

谭建明站在当今的社会语境进行创作,其雕塑作品不仅是自我的艺术表达,更是对社会历史的关注、对中国人文精神的宣扬。在他的人物肖像雕塑中,大多采用刚硬、笔直的线条,这正是与近代文人、革命人士不屈不挠、勇于抗争的精神相吻合。即使“那个年代”会过去,但“那个年代”留给后世的精神不会被时代的洪流所淹没。谭建明仰望那璀璨星空,脚踏实地,希望让更多青年人在可视可触的雕塑里认知和了解中国的近代史,并继续思考怎样通过雕塑展示近代文人与近代革命人士的情与义。

(二)文化立意——以民族文化的精髓为创作能量

城市民俗雕塑作为目前较为时尚的雕塑形式,在我国许多城市的街道、商场、步行街,以及各种休闲场地悄然兴起。作品主要表现民俗活动情景、民俗故事情节、历史人物等[6]。但也出现了当下中国城市民俗雕塑一味模仿西方雕塑的现状。

湖湘悠远的历史和深厚的民族文化为我们留下了许多宝贵的遗产,谭建明在以其出生地安仁为题材的民风民俗雕塑系列作品中,以安仁人的日常生活为表现对象,以民族文化的精髓为创作能量,借以建构现代雕塑与传统文化之间的联系,探索具有民族情怀和传统内涵的雕塑造型语言。在安仁代代相传的习俗中,元宵米塑被誉为省级“非遗”;药膳食俗、抖辣子制作技艺、中医诊疗法(小儿疳积痨疗法)、神农传说被誉为市级“非遗”;舞龙灯、打皮狮子、剪纸等被誉为县级“非遗”。谭建明为家乡安仁创作的系列雕塑,正是再现了上述安仁的传统习俗。《安仁米塑》(如图4)塑造了奶奶带着孙儿聚精会神做十二生肖米塑的场景。安仁米塑俗称“琢鸡婆糕”,用来庆贺各种节日,尤其是春节和元宵节。据《安仁县志》记载,在1200年前,安仁人就有在春分节后家家户户熬制猪脚草药汤的习俗。在《草药炖猪脚》(如图5)中,一位老妇人面带微笑、拿着长柄锅铲,旁边一位身着解放服的大爷拿起汤勺正准备尝一尝鲜美的猪脚草药汤。传说炎帝神农氏曾带着8名随从在安仁境内尝百草、治百病,教化当地百姓农耕[7]。在《春分药王节》(如图6)中展示了药王节时人们买卖药材的场景。在《抖椒钵》(如图7)中表现了两位身着旗袍裙的安仁妇女“抖椒子”的情景。安仁舞龙是安仁人庆贺节日的常见方式。是安仁人对美好生活的憧憬。《安仁舞龙灯》(如图8)中展现出了锣鼓铿锵、巨龙飞舞、蜿蜒盘旋、高低错落的景象。这一系列雕塑位于安仁稻田公园,吸引游客竞相参观。透过雕塑我们可以感受到安仁人民其乐融融的生活场景,亦能感受到安仁传统民俗节日中的喜庆氛围。

谭建明这一系列创作具有大众化倾向,使公众在观赏作品时对主题、题材、表现形式等不感到困惑,和雕塑作品产生了良好的沟通与互动。其雕塑的民族化、平民化使艺术走向更广阔的日常生活,从生活中汲取灵感和经验,又回归雕塑创作,这是民俗文化的一次寻根,也是民俗艺术的一次封存。

(三)塑痕立色——以独树一帜的手法为创作语言

雕塑材料对于雕塑来说,便如人的身体骨肉一般重要,它不仅承载了雕塑的观念,更是雕塑形体的依托[8]。除了雕塑的材料,雕塑家塑造的雕塑肌理——塑痕,也是其艺术表现的一个重要方面,是艺术家艺术追求和审美情趣的一种投射。

正如谭建明所言:“我们对世界的认识常常反映为我们对艺术的认识,雕塑需要框架来搭建,正如宇宙中的我们各自都有一个恒定的坐标,世间万物都有各自特定的形态和肌理。”在大学本科雕塑专业求学阶段,他曾深受西方雕塑的影响,毕业以后在不断的创作过程中,东方意象渐渐融入到他的作品之中。谭建明通过对造型、对象的形态分析,将世界观、自我情感与作品相联系。一座雕塑的完成需要最初的泥稿经由固化、注入石膏或树脂、塑形、推光、翻制、修补、组合、上色多重工序。谭建明在雕塑的制作中注重人物的形体和空间构图,常常是针对同一主题做出不同比例的创作稿,也会有好几稿的推敲。谭建明对探讨性的重复创作从不厌烦,“每次创作经历都会有不一样的体会,在创作中总会有新的发现”,如此孜孜不倦的创作态度融入到了他的作品之中,让他逐步形成了独特的创作手法。

谭建明认为:“人是需要被理解的,但又是难以被理解的。”通过《青年恩格斯》(如图9)、《张仃》(如图10)等作品,可以看到谭建明对人物外形的精细描摹,人物線条流畅、强劲,精神饱满。而在作品表面的塑造中,有许多用手按出的泥点,这是他的独特表现技法,以艺术感觉的瞬间塑造出痕迹,这是对年代感和人物内涵的追求。独树一帜的手法,使其作品具有视觉的多元化和时尚感。

在他的作品《教育先行者》(如图11)中,人物的面部采用了平滑的处理,并给予人物面部一种影影绰绰的磨砂质感。在人物的衣物部分,用手按出的泥点在衣服的周身制造大小不均的肌理,有拳头大小的“洞窟”,亦有浮于表面的颗粒。选用的树脂材料可以仿制灰青色石头的质感,颗粒和磨砂的结合带来了复古的观感,似乎创作对象前世今生的故事都浮现在眼前,直接将观者的思绪拉向“那个年代”,对雕塑对象的敬重也油然而生。

谭建明用其独特的创作手法,借助雕塑肌理和人物作品的契合度来为自己对艺术的思考“发声”。保持作品的“故事感”,为观赏者提供一个雕塑艺术的形意场,让他们在真实性以外赋予雕塑作品更加自由的想象空间。

三、结语

随着时代的快速发展,国家对文化产业的重视与扶持,大众的生活追求和艺术审美也随着时代的进程而不断提高。中国人物肖像雕塑在20世纪以来的不懈努力和积累中逐渐成熟与丰满,但如何抵抗雕塑的“西化”,用雕塑守护本民族的文化语言和本土特色、提高中国雕塑国际话语权,依然是这个时代的雕塑家们面临的重要课题。

谭建明的人物肖像雕塑不仅极富艺术欣赏性,还兼备社会功能。他在历史人物肖像雕塑的创作上,寻找人物的个性,在“形”似的基础上张扬其品格与气节,以传神的形象、硬朗的线条塑造他心中的历史人物肖像。而刻画普通大众时,从湖湘民俗文化中汲取营养,从老百姓的生活着力,将场景与人物一同雕刻,使观者产生“联系感”。在人物雕塑的手法中,谭建明的雕塑语言吸收了西方现代雕塑之所长,具有强烈的当代意识,但在艺术内涵上则体现出东方艺术家的文化涵养,用自己独特的“手按泥点”的方式来塑造雕塑表面的肌理,注重意境的表达,不愧为一名善于捕捉人物灵魂的青年雕塑家。

参考文献:

[1]李星.浅谈肖像雕塑[J].中国美术,2015(4):128-129.

[2]张天阳.中国人物雕塑特点分析及其创作运用[D].西安:陕西师范大学,2015.

[3]庄家会,董怀岩.重申“中学为体,西学为用”——关于中国当代雕塑发展的思考[J].海南师范大学学报(社会科学版),2009(4):161-163.

[4]于晓波.当代雕塑的解构与整合[J].美术大观,2018(12):42-43.

[5]刘义臣.清末民主共和思潮研究[D].济南:山东大学,2010.

[6]滕建志.中国城市的民俗雕塑[J].大舞台,2013(8):253-254.

[7]黄子婧.改进“安仁县春分药王节”营销策略研究[D].长沙:湖南师范大学,2013.

[8]李帅.雕塑作品中材料运用与独特艺术语言[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2012.

作者简介:黄芷隽,湖南师范大学美术学院硕士研究生。研究方向:视觉传达设计与理论研究。

吴卫,博士,湖南师范大学美术学院教授、博士生导师。主要从事传统艺术符号和高校艺术教育理论研究。