湘西乡村山地民宿梯田景观设计研究

2020-10-09龙晓婕陈玲芳姚磊

龙晓婕 陈玲芳 姚磊

摘 要:近十年,湘西地区旅游开发在国家政策的大力扶持之下发展迅速,但民宿产业数量在随之蓬勃发展的同时也出现了因对景观环境未引起重视而造成的生态破坏、人文景观衰退、风格雷同缺乏竞争力等一系列问题。本研究在前期进行了实地调研的基础上,对湘西乡村景观资源优势及存在的问题进行了分析与梳理,结合当地民宿发展与耕地保护、人文传承的需要,提出了将湘西乡村山地民宿景观融合生态农业、自然与人文景观、民俗与农耕文化传承、沉浸式体验、网红经济启示、这五个方面的景观设计策略,并以案例呈现的方式为湘西乡村山地民宿景观提供借鉴,助力于湘西地区的精准扶贫工作。

关键词:湘西民宿景观;苗族文化;乡村旅游;德夯景区

中图分类号:TU984文献标识码:A文章编号:2096-0905(2020)04-00-03

湘西州地处湖南西部,位于云贵高原的武夷山脉一带,地域偏僻,地势险峻,是土家族与苗族等少数民族的主要聚集地之一。2009年国家成立了包括湘西州在内的武陵山经济协作区,提出通过民族旅游、生态旅游、扶贫开发的政策,建设区域旅游品牌。经笔者实地田野调查发现,湘西地区虽有良好地发展体验式民宿的地域性人文基础与自然环境条件,但其民宿产业的发展情况却不容乐观。近些年,湘西民宿产业在数量蓬勃增长的同时,大部分的服务意识还停留在基础设施建设阶段,对于苗族文化精髓的体验活动的开展、景观空间的营造都没有足够的重视,无法体现当地特色。民宿景观的可观赏性不足,审美体验感不好,建筑的整体风格上相互抄袭,在环境中不注重当地文化元素在细节中的运用,导致大部分民宿环境都趋于雷同。

一、湘西乡村景观资源优势

(一)自然资源概况

湘西州位于云贵高原与鄂西山地的结合地带,区域内崇山峻岭,河流纵横,地形多样,多以山地丘陵与河滩盆地为主,全境广泛分部因流水侵蚀而形成的山高谷深地形。森林资源丰富,其覆盖率达70%[1],拥有丰富的自然资源,以八山一水一分田为当地自然环境的最大特点。

受山地地形因素影响,湘西州的农业形态多以梯田为主。结合山地的森林环境,因此湘西的梯田景观主要由天然林、混合林、梯田、村落及山溪、河流组成的复合式景观系统。景观肌理独特,自然资源丰富,动植物多样性程度高。

(二)农耕环境及农业发展现状

受地形地貌因素的影响,湘西自然村落的分布以位于向阳山脊或山坡的依山型,和选址于山脚下水域一旁的傍水型为主。

(三)人文资源概况

湘西是少数民族聚居地,以苗族与土家族居多,凭借着天然的地貌屏障孕育着浓郁的民族文化,人文资源十分丰富。拥有国家级非物质文化遗产26项,省级84项,州级244项。多项民俗手工艺、苗歌、苗鼓、苗画、民族节庆活动、生产民俗、特色饮食、苗族服饰、信仰都是苗族时代传承的瑰宝。湘西乡村景观有着不可多得的人文优势。

二、湘西乡村景观存在的问题

(一)规划管理不规范

为了在短时间内改善生活环境,村民普遍难以意识到地方文化特色保护的重要性。部分传统村落盲目开发,对建筑随意拆改,使乡村景观在建筑形态、聚落景观等方面都发生了改变。为了迎合旅游产业发展的市场需求,村落生活空间扩大,耕地面积大幅度缩减。

(二)文化特色渐流失

在村民经济条件有所改善的同时,新的市场经济观念冲击着村民们的传统价值观。建设混乱无序,打破了原始村寨的景观尺度,对少数民族村落景观风貌带来了严重影响,使其失去了原有的特色与韵味。与此同时,传统村落中的民俗活动减少,传统音乐、传统手工艺及宗教礼仪后继无人,民族文化发展的动力不足,使其文化特色在这一波经济浪潮的冲击下悄无声息的消失,传统村落因此失去了从前的生气。

三、湘西乡村山地民宿景观设计对策

(一)注重生态可持续性

尊重原始的山水骨架,顺应山地地形地貌。道路设计多曲折蛇形弯道结合台阶解决山地高差问题并增强区域的横向连接,保护原始场地自然水系,将其融入景观形成场地特色。

尊重场所自然演进过程,充分利用当地特色乡土植物品种,同时保护乡村自然植物的特性,避免将乡村景观建设过于城市化。最大限度地保留农田生产的原本性质,在此基础之上进行场地梳理与改造设计。以低干扰、轻量化作为整体设计的原则贯穿整体湘西山村民宿景观设计的始终。景观建筑与景观构筑物材料尽可能将场地内的材料与资源循环使用,在平衡了安全性与观赏性的前提下最大限度地发挥现场材料的潜力,减少景观建设对新材料的需求。

(二)傳承农耕文化

作为传统农业大国,悠久的农耕历史孕育出了丰富且充满智慧的农耕文化,是乡村文化景观中生动的画卷。湘西山地的特色梯田农耕形态对于城市游客而言更是无异于打开了另一个精彩的世界。因此在湘西山地民宿的景观设计中应尽力保留场地内的梯田元素,融合农业与旅游业的优势,在民宿景观中传承湘西特色农耕文化。

(三)传承民俗文化,增强互动型、沉浸式体验

在湘西乡村山地民宿景观中应增强互动型、沉浸式的体验,即通过视、听、触、嗅、味综合五感进行交互体验,满足游人的深度体验需求。加强与周边农村社区的交流,提升当地村民的参与度,发挥民族文化体验的示范作用。使游人对当地文化体验更具深入性与真实感的同时增加本土就业。在景观规划中引入节庆文化的民俗增强吸引力,将湘西苗族的赶年场、三月三、清明歌会、七月七传统鼓会、赶秋等民俗节日进行包装,在景观中设计为期设计顺应地形的公共活动场地,打造民俗节庆文化体验活动。

(四)顺应网红经济,营造独一无二的特色爆点

挖掘项目所在乡村的优质资源,在景观中打造区域乃至民宿行业独一无二的特色内容,避免同质化行业竞争,为互联网(尤其是移动互联网)及其社交平台上的推广提供传播条件,成为“打卡”吸引力的核心要素。

四、案例解析

(一)现状分析

项目概况:案例民宿拟选址于湘西吉首德夯景区东南角,位于一段山体的山麓,总面积5万平。项目所在地与保存较为完好的古苗寨——新寨隔河相望;西南方向为矮寨大桥;西北方向为德夯地质公园,基地内望向西北方向已然可见德夯大峡谷风貌。此外,沿着基地所在山体继续上行可至苗族村落家庭村。山脚下沿线為100乡道,是吉首前往德夯景区中心的必经之路。基地现状植被为原始森林与农田,农田总面积分别为18500平与23120平。两条山上的小溪流穿过项目区域内流向山脚的新寨河,基地周边自然、人文、旅游资源都十分丰富。

(二)设计目标

目标将湘西传统手工艺元素融入民宿中心景观及庭院景观中,梳理场地,保证游客在景观中有足够活动空间的同时保留场地内90%以上山林面积及70%以上耕地面积,尽最大限度以低干预、低污染、强文化、强体验为原则完成该民宿景观的设计内容。

(三)设计内容分析

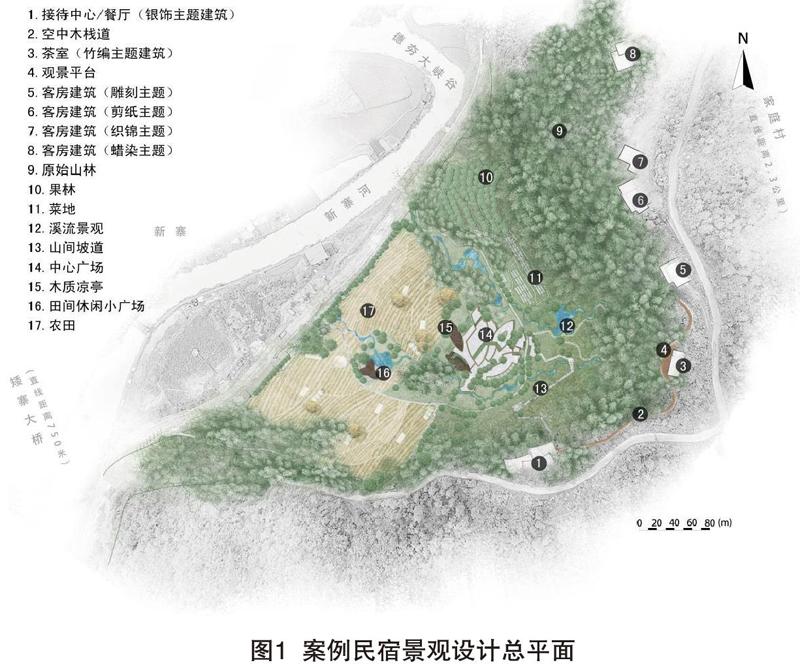

本案景观设计整体分为6个功能区:民宿建筑区、原始山林区、中心景观区、猕猴桃林区、菜田区、稻田区。 分别将湘西苗族传统手工艺银饰、竹编、雕刻、剪纸、织锦、蜡染作为设计主题融入场地建筑及建筑周边庭院(详见图1)。

保留原始场地中的两条小溪流,将驳岸线形态稍做调整作为场地中的主要水景。沿溪流一侧设计登山步道,连通民宿建筑与主景观区的同时,使游人在林间步行的同时能感受到山涧溪水涓涓细流的自然动态与悦耳水声。农田区内设计除普通水稻种植区外,在田间小广场两侧划分出“稻——鸭”“稻——鱼”“稻——泥鳅”三块生态农田体验区,旨在为湘西乡村打造一田双收生态示范农田的同时可为入住民宿的客人提供多样的农业体验活动。田间小广场的设计可为体验者在劳作间隙提供休憩纳凉场地,同时便于民宿经营者为客人在田间组织开展劳动趣味竞赛等相关活动。中心景观区主要由中心广场、中心绿地、凉亭、水系组成。中心广场的形态来源于农田稻穗的元素提取结合原始场地的高差与轮廓,以阶梯消化山地地形,减少土方工程量。中心广场可供民宿举办苗族特色节庆等大型活动使用。民宿建筑的布局选取场地内地势较高的几块平地,将建筑朝向面向每块场地视域内最佳的景观方向。将周围新寨的淳朴清秀、德夯山景与矮寨大桥的壮丽、德夯大峡谷绝壁高耸、云雾里哀绕的绝美仙境都引入民宿可见的美景之中。 在银饰主题建筑与茶室之间设计了一小段空中木栈道,可让游人左眺山林美景,右观山涧溪流。于木栈道与建筑公共区域内为游人设置最佳拍摄点,吸引人们将民宿美景推广至网络平台。

五、结束语

本文对于湘西乡村山地民宿梯田景观的研究可以应用于更多湘西民宿设计之中。分析了湘西地区乡村民宿景观现阶段存在的普遍问题并提出了解决方案。研究内容融合了生态农业、民俗文化、网红经济等诸多方面,为往后湘西民宿景观设计提供有效设计参考依据。从而促进湘西旅游业发展,助力于湘西地区的精准扶贫工作。

参考文献:

[1]吴迪.湘西地区传统村落景观营造研究[D].吉首大学,2017.