教育对新生代流动人口社会融入的影响

2020-09-30王慧英

王慧英

(太原师范学院,山西 晋中030619)

一、 前言

近年来,随着我国经济社会结构的转变,新生代流动人口在流动人口中的比重持续提高。 在2017 年的流动人口中,新生代流动人口(1980 年以后出生)所占比重已达65.1%。 年轻血液的注入为流入地提供了城市建设和社会发展所必需的人力资源支持,为推快我国城市化进程做出巨大的贡献。 但由于不同地区社会、经济、文化、生活方式等方面存在的巨大差异,新生代流动人口融入当地面临着诸多困境。

受大学扩招政策的影响,新生代流动人口整体素质较高,存在一定比例高受教育程度的新生代流动人口。 现代教育的意义不仅在于传授知识,更重要的是可以影响生活习惯、人生态度、思考方式。 那么,与受教育程度低的新生代流动人口相比,受教育程度高的新生代流动人口是否能更好地融入当地社会? 我们是否应该增加对高素质流动人口的关注? 为此,文章将着眼于探索教育对流动人口社会融入的具体影响,考察不同受教育程度的新生代流动人口的社会融入水平,在一定程度上为政府采取有针对性的政策提供启示。

二、 数据来源与变量设置

研究采用中国综合社会调查数据(CGSS2012)。 根据流动人口定义和问卷设置,将同时满足非自出生起一直就住在本地、户口登记地为本区/县/县级市以外的样本设定为流动人口,赋值为1。 其余样本则为非流动人口,赋值为0。 同时,由于文章仅关注城市生活中新生代流动人口的社会融入状况,因此,仅保留居住在市/县城的中心城区、边缘城区、城乡接合部的年龄在27~36 岁的样本。

研究的因变量为社会融入状况。 以全年总收入、工会参与度、选举参与度和与邻居社交频繁程度来分别反映新生代流动人口的经济融入、社会组织参与、政治参与、文化适应情况。 全年总收入采用对数形式进行回归,同时剔除全年总收入在50 万元以上的极端值样本。 工会参与度为二值变量,若样本为工会会员,则赋值为1,否则为0。 选举参与度指的是上次选举是否投票,若投票赋值为1,否则为0。 与邻居社交频繁程度也为二值变量,与邻居社交频繁赋值为1,不频繁为0。 为研究不同教育程度新生代流动人口的社会融入情况,将受教育程度作为主要自变量,并将其划分为本科及以上受教育程度、本科以下受教育程度。

需要注意的是,当以教育作为自变量,对各项社会融入指标进行回归时,不可避免地会出现内生性问题(豪斯曼检验的P值均小于5%)。 因为存在一些不可测变量,例如接受新事物的能力等,既可能影响新生代流动人口的受教育程度,同时也会影响其社会融入的程度。 为此,将是否受高校扩招政策影响作为受教育程度的工具变量,用以解决内生性问题。 把1999 年未满18 周岁看作受高校扩招政策影响的等价条件,若符合该等价条件,则将工具变量赋值为1,若不符合符合该条件,则将工具变量赋值为0。

对控制变量的选择主要根据各社会融入指标的影响因素、数据的可得性来综合确定,具体包括:政治面貌、性别、户口情况、婚姻状况、房屋所有权、家庭经济情况、社区类型、行业编码、企业规模、企业所有制、雇主或雇员、工作时长、收入情况、社交观、地域编码。

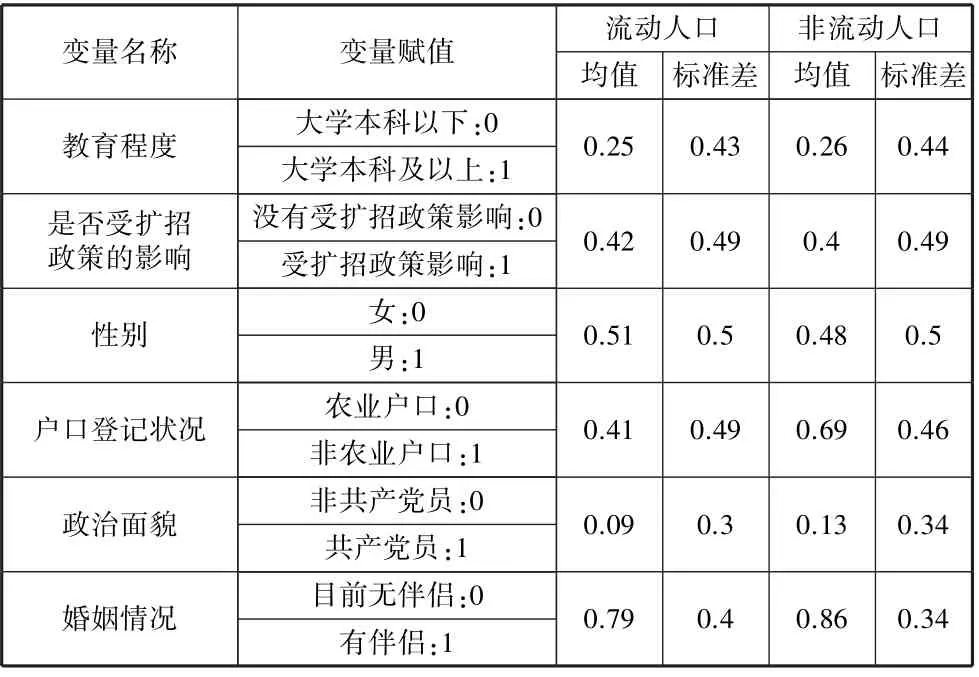

由于篇幅限制,仅展示一部分变量的描述性统计结果,如表1 所示。

表1 描述性统计结果

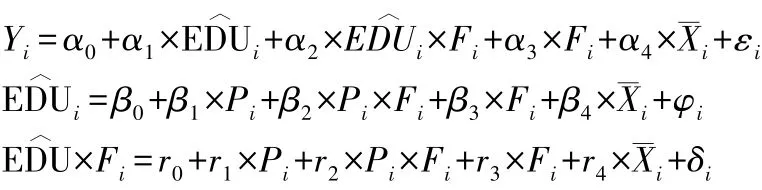

三、 基本模型

为了解决内生性,本文采用两阶段回归模型,具体如下:

其中,Yi是因变量,即社会融入状况的具体指标,包括年总收入、工会参与状况、选举参与状况、与邻居社交活动频繁程度。 EDUi代表个人的受教育程度,EDUi等于1 代表本科及以上受教育程度,EDUi等于0 代表本科以下受教育程度。Fi是区分流动人口和非流动人口的身份变量,Fi等于1 代表流动人口,Fi等于0 代表非流动人口。Pi为工具变量,Pi等于1 代表受扩招政策的影响,Pi等于0 代表不受扩招政策的影响。

通过分析可知,α1度量的是教育对社会融入具体指标的普遍作用,即同时存在与流动人口和非流动人口中的作用。α2则代表在流动人口中,教育对社会融入具体指标的额外影响作用。

四、 结果与分析

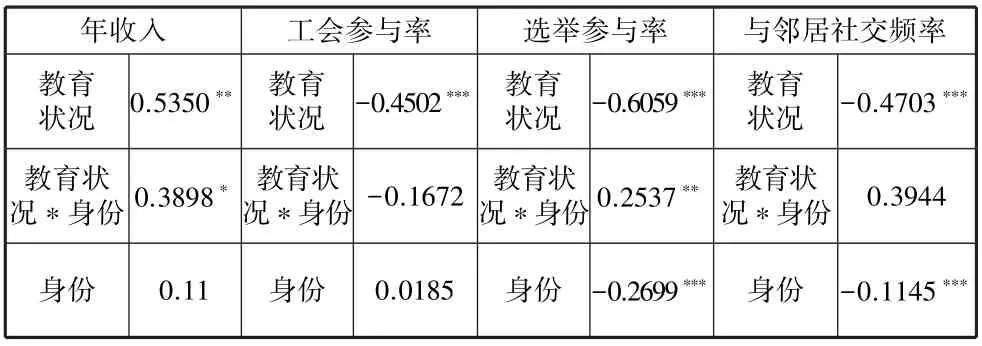

由于篇幅限制,表2 只展示关键自变量的回归结果。

表2 回归结果

在经济融入方面,教育对流动人口和非流动人口的年收入均有正向的影响,教育程度越高,年收入越高,这符合教育经济回报的一般规律。 由于新生代流动人口选择离开常住地到流入地生活、居住的主要诉求是来自经济方面,流入地较之其原居住地经济往往更发达,因此,新生代流动人口获得越高的收入,说明其在经济方面越趋同于当地人口,经济融入水平越高。 因此,在经济融入维度上,我们应该更多地关注受教育程度较低的新生代流动人口。 同时,可以发现,交叉项前的系数为0.3898,且显著为正。 这说明在流动人口中,教育对年收入的正向促进作用更大。 与非流动人口相比,新生代流动人口在缺乏社会资源的条件下,人力资源成为其增加经济收入的重要因素。

在社会组织参与方面,回归结果显示,α1为-0.4502,显著为负,α2为-0.1672,结果并不显著。 这说明,无论是年轻流动人口中还是在年轻当地人口中,受教育程度为本科及以上的参与工会的概率低于受教育程度为本科以下的45.02%。 其原因主要源于以下两点:第一,受教育程度越高,劳资关系越和谐,且其法律意识更强,对工会的维权诉求越低。 第二,政策倾斜。 全国总工会及地方分会近年来致力于不断推进经济收入低、生活贫困的劳动者加入工会,为其提供帮助。 这在一定程度上可以解释教育对工会参与率的负效应。 值得注意的是,流动人口较之非流动人口更需要加入工会组织,融入工作环境。 现代工会作为员工之家,为员工维权的同时,也是员工参与企业事务、相互沟通交流的平台,在一定程度上有助于员工在当地的社会融入。 因此高受教育程度的新生代流动人口的工会参与情况需要我们格外的关注。

对于政治参与,回归结果显示,教育对选举参与率的普遍作用为-0.6059,结果显著。 即本科及以上受教育程度的人口选举参与率低于受教育程度在本科以下的人口的60.59%,其原因主要有以下两点:第一,高受教育程度的人群承担更多的社会责任,缺乏参与选举的时间和精力。 同时,由于工资率较高,其参与选举的时间成本更高。 第二,低教育程度的流动人口通常是社区帮扶的对象,由于与社区工作者的频繁接触,其获得选举信息更便捷、更全面。 同时,低教育程度的人口往往更容易受其他人影响,被发动去参加社区选举。 此外,回归结果显示,在流动人口中,教育对选举参与率的额外作用为0.2537,结果显著。 由于其数值小于普遍作用的绝对值,因此,在流动人口中,教育对选举参与率的影响仍为负,但其负效应小于非流动人口中的负效应。 其主要原因是,流动人口中受过高层次教育的人有着更为强烈的融入意愿,更愿意参与到社区、居委会的工作中去,保障自己的利益。

在文化适应方面,研究发现,教育对社交频率的作用,在流动人口中和非流动人口中并无差异,且其影响均为负,即本科及以上受教育程度的人口社交频繁度要低于本科以下受教育程度的人口进行社交的频率,具体数值为-47.03%。原因有:第一,高教育程度的人口,社交对象更难匹配。 高教育程度的人口更容易形成自己独有的思想体系,感兴趣的话题往往更具有技术性,在同样的社区中,找到聊得来的人的概率更低,因而,与邻居社交的频率也更低。 第二,与选举参与率不同,社交娱乐更多的基于情感基础而不是利益基础。因此,高受教育程度的流动人口较之低受教育程度流动人口更为强烈的流入意愿,只会促使其参与社区选举等与其利益相关的活动,而与邻居的社交娱乐活动则不会受影响。 这就解释了为什么当因变量是与邻居社交的频率时,教育的额外作用不显著。

五、 结论

文章通过研究教育对社会融入各个维度的不同影响,对本科及以上、本科以下受教育程度的新生代流动人口的社会融入情况进行了多层次多维度的剖析。 研究发现:

教育对新生代流动人口经济融入有正向的促进作用。高教育程度的流动人口经济整合更好,他们往往会获得更高的收入、职业声望以及福利待遇。 而经济条件的提高是流动人口选择继续留在当地的基础。 因此,在经济层面,政府要继续关注低教育程度流动人口经济生活,定期组织职业技术培训,提高其工作能力,同时开展就业指导和专项招聘会,提供更多的就业机会。

教育对新生代流动人口参与社会组织、参加政治选举、文化适应有负向的抑制作用。 经济转型中的我国,市场经济逐渐成熟,“能者多劳”较为普遍,高素质人才承担着更多的社会责任,工作压力大,时间和精力更多地投入在工作中,参与当地社会事务的精力较少。 同时,高工资率意味着更高的参与成本。 此外,当下社会把较多的关注放在农民工等弱势群体的社会融入问题上,无论是社区还是工会的工作重点都忽视教育程度较高的群体,从而导致此类流动人口信息获取渠道不畅,加之工作和生活的双重压力,更少参与到社会事务中,容易导致其地理上和心理上的双重隔离。 因此,政府也应该密切关注高教育程度流动人口的社会参与,生活中以社区为主体,工作中以工会为主体,定期对其进行走访调查,了解其需求,给予支持。