核心素养下课堂自主探究实验的设计

——以“细胞膜控制物质进出细胞”片段为例

2020-09-29张忠华

周 平,张忠华,胡 刚

(南宁师范大学环境与生命科学学院,广西 南宁 530001)

生物学是自然科学中的一门基础学科,提倡理论与实验相结合的教学方式,在生物学课堂教学中开展探究性实验不仅可以激发学生的学习兴趣,还能帮助学生习得学科核心素养。《普通高中生物学课程标准(2017版)》(以下简称新课标)将生物学学科核心素养作为教学目标,明确指出核心素养的培养应贯穿于教材编写、课堂教学以及考试评价,所以生物学教师应认真组织课堂教学,逐步培养和提升学生的生物学学科核心素养[1]。本文以教师演示实验、学生自主探究实验对“细胞膜控制物质进出细胞”片段进行课堂教学设计,经笔者亲自实践后教学效果显著,以此抛砖引玉为课堂设计提供新思路。

1.设计思路

“细胞膜控制物质进出细胞”片段是概念1中的学习内容,该片段要求学生了解细胞结构与功能的统一,培养学生生命观念中的结构与功能观。为提高课堂教学效率、最大程度培养学生的学科核心素养,本片段通过改进课堂教学设计,引导学生积极、主动地构建知识,让学生在习得结构与功能观的基础上,通过实验现象探寻本质培养学生的演绎与推理能力,通过自主探究实验掌握科学探究的方法,并通过感受实验过程养成保护环境的生态意识[2]。

为达到既定教学目标,首先让学生观察萝卜块染色实验,得出“细胞膜可控制物质进细胞”。接着引导学生提出问题:细胞膜能否控制物质出细胞?然后让学生以小组为单位设计、实施探究实验,并根据实验现象得出结论。本教学片段由实验现象导入,利用探究实验学案,教师引导各小组完成探究实验,进而在教学过程中逐步培养学生的学科核心素养。

2.教材分析

“细胞膜控制物质进出细胞”内容片断是人教版高中生物学必修1《分子与细胞》第3章第1节细胞膜的功能中的内容,是在认识细胞的多样性和统一性以及细胞膜的组成成分之后,对细胞膜功能做出的探索,由于细胞膜结构微观且复杂,学生不易理解该知识点,因此细胞膜的功能成为本节的重难点[3]。教材中主要通过类比法对细胞膜的功能进行分析,将学生熟悉的情境融入知识学习,虽然符合学生的认知程度,但是缺乏对真实细胞的直观感受,学生也只能靠想象然后被动地接受知识,并不是主动地获取新知。而细胞膜的功能既是对细胞膜成分的回顾,又为细胞膜的结构做铺垫,在教材中起着承上启下的作用,所以对该内容的深入学习至关重要。

3.学情分析

通过第2章的学习,学生已经掌握细胞中重要的有机化合物包括糖类、蛋白质、脂质,由于还没学习细胞膜的结构,所以对细胞膜的具体构造并不清楚,加之细胞膜本身微观,所以学生在功能的学习上存在一定难度[4]。在前面糖类、脂肪、蛋白质鉴定实验的学习中,学生已具备一定的实验技能,教师通过在课堂上设计自主探究实验,帮助学生在直观感受中主动构建新知,以提高课堂学习效率。

4.目前已有的教学方法

在早期的高中生物学课堂教学中,教师为节省课堂时间,对本片段知识的讲授,主要还是借鉴教材中的类比法进行教学[5-8];还有的课堂教学直接是学生阅读教材,师生总结细胞膜的功能然后记忆[9-10];以上方式的教学只注重知识的传授,忽略了对学生学科核心素养的培养,在一定程度上是达不到教学目标的。随着新课改要求全面实施素质教育,教学理念慢慢从“以教师为中心”转换到“以学生为中心”,教师转变教学态度,慢慢将课堂交还给学生,在生物学课堂教学中也逐渐将理论与实验融合在一起。在“细胞膜控制物质进出细胞”的教学片断中,出现了“洋葱扎孔浸红墨水”、“洋葱浸白醋”[4],“玫瑰花瓣实验”、“玉米种子实验”、“鸡蛋卵细胞膜实验”、“观察变形虫实验”等课堂实验[2,11-15],不仅丰富了课堂教学,也将该片断的学习内容直观化。但是以上实验多体现在教师展示、学生观察层面上,若通过改进课堂设计,将实验设计为学生自主探究性实验,将更好地达成教学目标。

5.“细胞膜控制物质进出细胞”课堂探究实验设计

5.1实验现象设疑

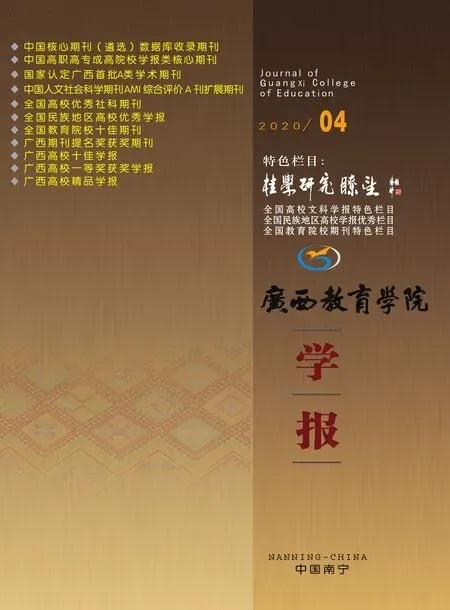

教师课前录制微视频:将相同大小的煮熟的萝卜块和新鲜的萝卜块浸泡入相同浓度的红墨水中,2min后取出萝卜块用吸水纸吸干,然后用解剖刀平均将其切为两半。课堂上播放视频,并展示实验现象图(见图1),让学生观察切面染色情况,然后提问学生:(1)产生这种现象的原因?(2)可得出什么实验结论?

图1 萝卜块染色实验对比图

学生观察到:新鲜萝卜块几乎没有染色,而煮熟的萝卜块染色较深。小组分析讨论得出原因:煮熟的萝卜块经高温烹煮破坏了细胞膜的结构,红墨水进入细胞,而新鲜萝卜块细胞膜结构完整,红墨水难以进入。进而推理出:细胞膜对物质进入细胞有控制作用。

设计意图:通过微视频,活跃课堂气氛;根据实验现象,激发学生求知欲;通过创设问题情境,引发学生思考,透过实验现象看本质,培养学生演绎与推理、归纳与概括的科学思维。

5.2引导学生自主探究

教师追问:细胞膜对物质出细胞也有控制作用吗?引发学生思考。

教师按小组分发实验材料和探究实验学案,实验材料包括:两袋玫瑰花瓣、一杯10%的盐酸溶液、一杯等体积的清水,引导学生以小组为单位设计实验方案,鼓励相互交流,达成合作意识。指导学生完成学案并实施实验,提醒实验过程中的安全注意事项,以学生为主体进行探究。(探究实验学案内容设计如下:提出问题、做出假设、设计实验、实施实验、根据结果得出结论。)

学生提出猜想:认为“细胞膜对物质出细胞也应该有控制作用”,根据探究实验学案内容展开讨论,完成实验方案设计,然后展开实验。

设计意图:发挥学生的主体性,通过合作交流,进行探究学习,培养合作精神,提高科学探究和实践能力。

5.3交流实验结论

教师选取小组中的典型实验现象,进行实验成果展示(见图2),引导学生观察并分析,得出实验结论。

图2 玫瑰花瓣脱色实验

学生通过分析实验现象,得出结论:细胞膜对物质出细胞有控制作用。

通过教师的演示实验和学生自主探究实验,学生得出:细胞膜能控制物质进出细胞。

5.4习得社会责任

教师引导学生回忆在自主探究实验中,盐酸可以破坏玫瑰花瓣细胞膜的结构,说明细胞膜对细胞的保护作用是有限的,外界刺激超出细胞膜的承受范围,细胞的生活状态就会受到影响,进而对相应的生物造成生存威胁。指出日常生活、生产所制造的垃圾,同样含有酸、碱、重金属等污染物质,若不加处理直接排放到土壤、水域中就会影响生物的生存,间接危害人类安全,倡导学生树立环境保护意识,并鼓励积极参与环境保护实践。通过实验的切身感受,培养学生的社会责任感。

5.5教学反思

从整个教学设计片段来看,课堂追求学生为主、教师为辅的组织形式,引导学生自主构建新知,符合课堂教学要求。引入探究实验的课堂,所需教学时间会多于教师直接讲授知识的课堂,但通过教师课前录制微视频、精选耗时短且易操作的实验材料等,以减少课堂时间的浪费,从本教学片段实践来看,可以在既定时间内完成教学目标。同时在实验中学生能充分感受事实,激发学习的积极性,提高学习效率。在探究实验中,玫瑰花瓣的充分利用,对学生实现了多层学科核心素养的培养。但实验中所采用的盐酸具有腐蚀性,教师应提前实验控制好溶液浓度,并在课堂上提醒学生注意安全,同时做好相应的应急准备措施,保证课堂安全、有序的进行。

新课标极力倡导在生物学教学中要注重培养学生的生物学科核心素养,而核心素养是学生知识、能力、情感态度与价值观的综合体现,不是一朝一夕就能养成的,所以需要教师在教学中慢慢渗透,帮助学生逐渐发展起来。本文只截取了“细胞膜控制物质进出细胞”片段进行基于学生自主探究实验的课堂设计,让学生通过对本片段内容的学习,不仅收获新知识,更能习得新技能和丰富的学科核心素养。所以生物学教师在教学过程中应多探索、多实践,多从学生角度出发,灵活运用教学素材,开发更具价值的课堂教学。