陕北地区汉代墓葬出土铜镜初探

2020-09-29范淑英

郑 倩,范淑英

(西安美术学院 美术史论系,陕西 西安 710065)

铜镜,是用青铜制作的古人照面的用具,具有消灾避邪、礼物赠送、进贡赏赐、感情信物等用途。两汉时期,铜镜制造业空前繁荣,它既是当时普遍的生活用品,还作为随葬物品,在生活中扮演着重要的角色。迄今为止,陕北地区发掘并刊布的汉代墓葬共222座,其中,西汉时期墓葬148座,王莽至东汉时期墓葬74座①。两汉墓葬随葬品中出土大量铜器,主要包括小型铜车马器、钱币以及铜镜。本文以陕北地区汉代墓葬出土铜镜为资料,以时间为脉络,根据出土铜镜的主要纹饰及铭文对铜镜进行分类,并将其与长安地区出土汉镜进行比较,试图窥探陕北地区汉代墓葬出土铜镜所反映的历史背景。

一、陕北地区出土铜镜的汉代墓葬情况

目前,陕北地区发掘并刊出的汉代墓葬主要包括土坑墓、洞室墓、砖室墓、石室墓、砖石混砌墓等,墓葬随葬品种类庞杂,质地多样,共出土铜镜29件,均为圆形。其中,绥德县黄家塔汉代画像石墓M11为借穴二次葬,所出铜镜残片资料不详,其余28件铜镜中,米脂卧虎湾战国秦汉墓葬出土铜镜23件[1],米脂官庄汉画像石墓M2[2]、安塞王家湾汉墓[3]、黄陵县上畛子汉墓M2[4]、黄龙县梁家山砖厂汉墓[5]、西延铁路甘泉段汉墓Ml[6]各出土铜镜1件。在这28件铜镜中,15件有详细的所出墓葬信息,还有1件铜镜所出墓葬年代不详。这16座出土铜镜的墓葬情况见表1。

序号墓葬年代形制镜类同出随葬品5陕西米脂卧虎湾战国秦汉墓M157西汉早期土坑墓或土洞墓素面镜铁釜等6陕西米脂卧虎湾战国秦汉墓M97西汉早期土坑墓或土洞墓星云纹镜铜耳勺等7陕西米脂卧虎湾战国秦汉墓M234西汉中期土坑墓或土洞墓蟠螭纹镜骨质不明器等8陕西米脂卧虎湾战国秦汉墓M51西汉中期土坑墓或土洞墓蟠螭连弧纹镜陶罐、陶鼎、陶锜等9陕西米脂卧虎湾战国秦汉墓M23西汉中期土坑墓或土洞墓四乳连弧镜陶罐、陶钫等10陕西米脂卧虎湾战国秦汉墓M116西汉中期斜坡墓道土洞墓昭明镜带流陶罐、陶瓶、双系陶罐、陶镇、铜鼎、铜钫、铜洗、铜铺首、铜环、方策、马鏕、车轙、石砚11黄龙县梁家山砖厂汉墓西汉晚期砖室墓前券后券重圈铭文镜五铢钱5枚、铁剑、玉含、陶樽、陶博山炉、陶灶各1件12安塞县王家湾汉墓王莽时期或稍晚砖室墓穹窿顶昭明连弧纹镜彩绘陶灶、彩绘陶魁、彩绘陶勺、彩绘陶罐、彩绘陶盆、陶瓢、彩绘陶俑各1件、陶耳杯、铜带钩各2件、五铢钱9枚、货泉10枚、货布1枚、大泉五十10枚13黄陵县上畛子汉墓M2东汉早期砖室墓拱券顶铜华连弧纹镜陶灶1件、陶壶2件、五铢钱1枚、大泉五十43枚14米脂官庄汉画像石墓M2东汉中期安帝时石室墓前四角攒尖后四角攒尖“长宜子孙”连弧纹镜漆案、陶耳杯、陶盘、陶碗、漆盒、铜环、铜饰件、铜箍、铁环、铁刀、铁锤、铁斧、琉璃耳珰、骨珠串饰、铜钱15西延铁路甘泉段汉墓M1东汉中期砖室墓前穹窿后券四神规矩镜陶罐、陶盆、铜镜各1件、棺钉3枚16陕西米脂卧虎湾战国秦汉墓M81不详不详草叶纹镜不详

二、陕北地区汉代墓葬出土铜镜种类划分

根据表1可知陕北地区汉代墓葬出土铜镜的情况:西汉时期墓葬出土的铜镜,有1件出土于黄龙县梁家山砖厂汉墓,其余均出土于陕西米脂卧虎湾战国秦汉墓。其中,西汉早期墓葬出土的铜镜有:素面镜、蟠螭纹镜、四乳铭文镜、星云纹镜等;西汉中期墓葬出土的铜镜有:蟠螭纹镜、四乳连弧纹镜、昭明镜等;西汉晚期墓葬出土有重圈铭文镜;王莽时期及东汉时期墓葬共出土铜镜4件,其中3件为连弧铭文镜,1件为四神规矩镜。现对以上15件有所出墓葬信息说明的铜镜进行种类划分。

(一)西汉早期

1.素面镜:素面镜在西周时期就有发现[7],汉代依然使用。目前,陕北地区在西汉早期墓葬中发现的素面镜可分为两类:桥形钮镜和三弦钮镜。桥形钮镜如:米脂卧虎湾战国秦汉墓葬M88出土铜镜(图1),镜面平直,圆钮座直径9.4厘米,镜面饰两圈凸弦纹,素缘[8]。三弦钮镜如:米脂卧虎湾战国秦汉墓葬M157出土铜镜(图2),残损严重,镜面平直,三弦钮,圆形钮座外有一周宽带弦纹,主纹区内为宽带凸连弧弦纹,素缘,直径15.1厘米[9]。

图1 米脂卧虎湾M88出土铜镜

图2 米脂卧虎湾M157出土铜镜

2.蟠螭纹镜:蟠螭纹镜是一种以云雷纹为地纹,蟠螭纹为主纹装饰的铜镜,它出现于战国时期,汉代沿用或继承,形制与战国差别不大[10]。陕北地区西汉早期墓葬出土的蟠螭纹镜均为三弦钮,根据纹样可分为:有弦纹蟠螭纹和四乳连弧蟠螭纹。有弦纹蟠螭纹如:米脂卧虎湾战国秦汉墓葬M4出土铜镜(图3),镜面平直,三弦钮,圆形钮座,钮座外饰一周云雷纹,其外一周宽带弦纹,主纹区以弦纹为边,内饰蟠螭纹,三蟠螭(龙)的两爪蹬在周边的弦纹上,将主纹区分为成三区,素缘,直径14.4厘米[11]。四乳连弧蟠螭纹如:米脂卧虎湾战国秦汉墓葬M90出土铜镜(图4),镜面平直,三弦钮,圆座,座外为两周凹弦纹,主纹区以弦纹为边,内饰蟠螭纹,间有四个乳钉,将其分为四区,主纹区外一周内向十六连弧,素缘,直径8.9厘米[12]。

图3 米脂卧虎湾M4出土铜镜

图4 米脂卧虎湾M90出土铜镜

3.四乳铭文镜:陕北地区汉代墓葬发现的四乳镜可分为两类:四乳铭文镜和四乳连弧纹镜。而西汉早期墓葬仅发现了四乳铭文镜,见于米脂卧虎湾战国秦汉墓葬M21(图5),镜面平直,三弦钮,方形钮座,其外四角处各饰一圆角三角形主纹区内被四乳钉分为四区,区内铭文为“常毋相忘、长乐未央”,左旋读,素缘,直径9.2厘米[13]。

图5 米脂卧虎湾M21出土铜镜

4.星云纹镜:有学者认为,星云系由蟠螭纹演变而成,小乳钉系蟠螭骨节变幻,云纹则为蟠螭体之化身[14]。目前陕北地区发现的此类镜如:米脂卧虎湾战国秦汉墓葬M97出土铜镜,镜面平直,九乳钉连峰钮,圆形穿孔,圆环形钮座,钮与钮座之间有弧线相连接,钮座外为内向十六连弧纹,主纹区内以四个带圆圈的乳钉分区,每区内均为六个小乳钉,分三组排列,两两以不相交的三组弧线相连,围绕主纹区的两侧各有一周短斜线纹,内向十六连弧纹外缘,径长13.8厘米[15]。

(二)西汉中、晚期

1.蟠螭纹镜:陕北地区西汉中、晚期的汉代墓葬出土蟠螭纹镜主要为:有菱形蟠螭纹镜和连弧蟠螭纹镜,均为三弦钮。有菱形蟠螭纹镜如:米脂卧虎湾战国秦汉墓葬M234出土铜镜(图6),镜面平直,三弦钮,圆形钮座外有一周宽带弦纹,主纹区饰三菱形三蟠螭,蟠螭纹已经变形,简化成卷曲的S状,地纹稀疏,宽素缘,直径15.4厘米[16]。有连弧蟠螭纹镜如:米脂卧虎湾战国秦汉墓葬M51出土铜镜(图7),镜面平直,三弦钮,圆座,座外为一周凹面宽弦带纹,主纹区以双层弦纹为边,内饰蟠螭纹,间有七内向连弧纹,素缘,直径10.6厘米[17]。

图6 米脂卧虎湾M234出土铜镜

图7 米脂卧虎湾M51出土铜镜

2.四乳连弧纹:四乳连弧纹镜共1件,见于米脂卧虎湾战国秦汉墓葬M23(图8),镜面平直,三弦钮,圆形钮座,主纹区内均匀的分布四乳钉,主纹区外侧有十二内向连弧纹,素缘,直径9.2厘米[18]。

图8 米脂卧虎湾M23出土铜镜

3.昭明连弧纹镜:昭明连弧纹镜,陕北地区共出土两件,分别出土于西汉中期墓葬与王莽时期墓葬。出土于西汉中期墓葬的是陕西米脂卧虎湾战国秦汉墓M116(图9),镜面平直,半圆形器钮,圆形钮座,钮座外均匀地伸出四组双短弧线条,其间夹饰月牙纹,之外饰一周宽带凸弦纹,主纹区内分两部分,内侧饰内向八连弧纹,连弧纹与宽带弦纹之间均匀地饰四组变形“山”字及“人”字纹,外侧以内饰短斜线的弦纹圈带为边,内书“内清□以昭明,光而象夫日月……”,左旋读。素缘宽而平,直径11.2厘米[19]。

图9 米脂卧虎湾M116出土铜镜

4.重圈铭文镜:陕北地区汉代墓葬出土的重圈铭文镜1件,见于黄龙县梁家山砖厂西汉晚期墓(图10),圆钮,直径 6.5厘米,厚 0.2厘米,钮高0.4厘米,重36克。内区为四柱三绝纹;外区为两条栉齿纹饰带夹一铭文带,共有文字和符号 14个[20]。可惜,铭文锈蚀不清,无法识读。

图10 黄龙县梁家山砖厂汉墓铜镜拓本

(三)王莽时期至东汉早、中期

王莽时期至东汉早、中期墓葬出土的铜镜共4件,主要有连弧铭文镜和四神规矩镜,连弧铭文镜又可分为昭明连弧纹镜、铜华连弧纹镜和“长宜子孙”连弧纹镜。

1.连弧铭文镜:连弧纹样式的铜镜是由齐家文化的“七角星纹镜”变化而来,至战国,镜内的七角星纹演变成以连弧纹为镜缘的样式[21]。陕北地区王莽时期至东汉早、中期墓葬出土的连弧纹镜,根据镜铭可分为昭明连弧纹镜、铜华连弧纹镜和“长宜子孙”连弧纹镜。昭明连弧纹镜如:安塞王家湾汉墓出土(图11),圆钮,连珠纹纽座。纽座外饰内向连弧纹一周,外为铭文带,宽素沿,铭文为“内清质以昭明光而象夫日月心忽而忠愿忠然雍而不泄”,直径为12.3厘米,厚0.4厘米。铜镜出土时分为两半,一半放置男主人头边,一半放置于女主人头边[22]。铜华连弧纹镜如:黄陵县上畛子汉墓M2出土(图12),直径16.2厘米,轮边厚1厘米。半球状镜纽,镜面光洁度较高,镜背当心饰柿蒂纹,中间为连弧纹,外圈有细致的云纹。中间铸铭文三十二字:“涷(炼)冶铝华清而明,以之为镜宜文章,延年益寿去不羊(祥),见天毋需明日之光,长乐兮。”[23]“长宜子孙”连弧纹镜如:米脂官庄画像石墓M2出土(图13),蝙蝠形柿蒂座,残存约三分之二,断为三块。柿蒂形纽座,纽座四叶有干,形似蝙蝠。四叶之间铸有“长宜子孙”篆体铭文,笔画粗壮,“长”字缺。纽座之外饰一圈凸弦纹,弦纹向外为内向八瓣连弧纹带,连弧间纽座四叶处铸铭文“毋兮”,第一字缺,第二字锈蚀不清。镜直径14厘米,厚0.25厘米[24]。

图11 安塞王家湾汉墓出土铜镜

图12 黄陵县上畛子汉墓M2出土铜镜

图13 米脂官庄M2出土铜镜

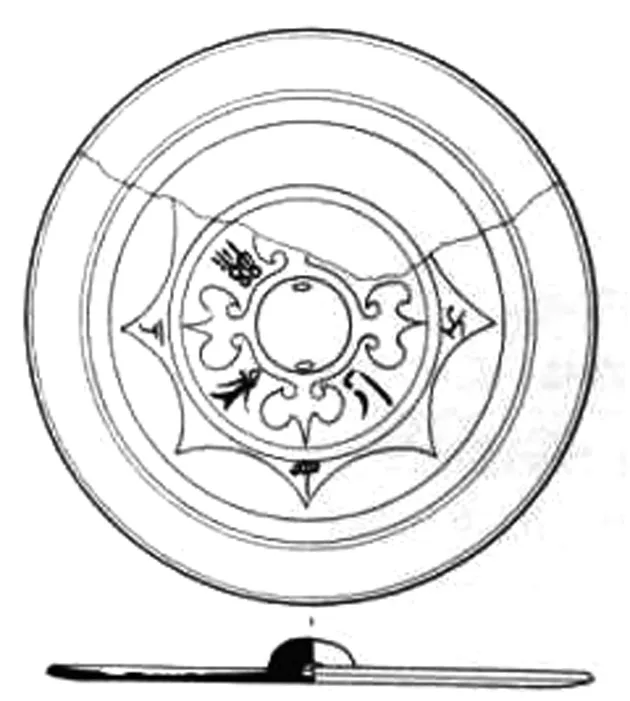

2.四神规矩镜:规矩纹,又名“TLV纹”,早在西汉前期已见于蟠螭纹镜和草叶纹镜。它组成的是一个象征天地的图案,有“法象天地”的意义,构成了代表天地的框架[25]。陕北地区汉代墓葬所出土的四神规矩镜为“佳镜”铭,见于西延铁路甘泉段汉墓Ml(图14)。镜面微凸,半球形钮,变形四叶纹钮座四周有双线方框,内区饰规矩符号 “┬”“┌”及8个乳丁,其间又饰四神、瑞兽、神鸟、羽人及日月等图案,外区为铭文带及一周细线纹,铭文为:“作佳镜 (哉?) 真大好,上有仙人不老,渴饮玉泉,浮游天下,敖四海,寿如金石兮国保。”宽缘上饰三角锯齿纹及变形云纹,直径13.8厘米,缘宽 2.2 厘米[26]。

图14 西延铁路甘泉段M1铜镜拓片

三、陕北汉镜所反映的历史背景

由上分析可知,陕北地区汉代墓葬目前出土的铜镜种类主要有:素面镜、蟠螭纹镜、星云纹镜、连弧铭文镜、四乳镜、重圈铭文镜、四神规矩镜以及草叶纹镜等,该地区已经清理并且刊布的222座汉代墓葬中出土铜镜29件,出镜率约为13%。其中西汉墓葬148座,出土铜镜11件,出镜率约为7%,王莽至东汉时期墓葬74座,出土铜镜5件,出镜率约为6%。与长安地区汉代墓葬出土铜镜做对比,长安汉镜的种类主要有:素面镜、蟠螭纹镜、彩绘镜、花卉镜、草叶纹镜、螭龙纹镜、羽状纹镜、星云纹镜、四乳铭文镜、四乳禽兽纹镜、三角几何纹镜、三乳连弧纹镜、日光镜、昭明镜、清白镜、昭明镜、铜华镜、日有熹镜、重圈铭带镜、云雷纹镜、博局镜、七乳禽兽镜、连弧纹凹面圈带镜、宜君高官四兽镜、变形四叶纹镜、夔纹镜、龙虎纹镜、铅镜、铁镜等[27]。《长安汉墓》公布的139座西汉墓中有64座墓随葬铜镜,共出土铜镜82面[28],可见其出镜率之高。相比较可发现:陕北地区汉代墓葬出土铜镜不仅数量少、种类少,而且出镜率低,反映了此地区的历史状貌。

(一)经济相对落后

秦始皇统一六国,“徙天下豪富于咸阳十二万户”,西汉从公元前202年到公元前73年的120多年间,迁徙关东豪富至关中诸陵者八次,大大增加了关中地区的财富[29]。并且引进其他地方的朝献来增强地域经济实力,如《汉书·高帝纪下》记载:二月,诏曰:“欲省赋甚。今献未有程,吏或多赋以为献,而诸侯王尤多,民疾之。令诸侯王、通侯常以十月朝献,及郡各以其口数率,人岁六十三钱,以给献费。”[30]《史记·刘敬叔孙通列传》:“臣原陛下徙齐诸田,楚昭、屈、景,燕、赵、韩、魏後,及豪桀名家居关中。无事,可以备胡;诸侯有变,亦足率以东伐。此彊本弱末之术也。”上曰:“善。”乃使刘敬徙所言关中十馀万口[31]。而陕北地区作为西北边疆,是抵御匈奴南侵的军事重地。虽然从西汉前期,统治者就开始令民众迁徙于边塞,如:“初置张掖、酒泉郡[徐广曰:元鼎六年],而上郡、朔方、西河、河西开田官,斥塞卒六十万人戍田之。”[32]东汉也延续这种政策来促进当地经济和文化的发展,但繁荣状况远不及关中地区,所以出土铜镜无论在数量还是种类上都不如长安地区。

(二)人口密度小

受政治、经济、地理位置、自然气候等影响,陕北地区汉代人口密度与关中地区相差甚远,该地区战国时还是畜牧经济,人口密度低,秦代开始于河谷地区大规模发展农业生产,到汉代发展成为农牧交错地区,地大而荒,人贫而稀。薛平栓在《陕西历史人口地理研究》中指出,西汉元始二年(2年),京兆尹(今关中东部渭河以南之地)人口密度高达97.6人/km2,而上郡人口密度只有9.6人/km2,到东汉永和五年(140年),京兆尹人口密度为17.6人/ km2,而上郡只有0.43人/km2,西河郡只有0.46人/km2[33]。由此可见,西汉与东汉时期,关中地区、陕北地区人口分布的不平衡以及人口密度悬殊之大,这也是陕北地区汉代墓葬数量以及出土铜镜数量不及关中地区的原因。

(三)资源缺乏

关中地区物产丰富,既有南山险阻,又有江河之便,《汉书·东方朔传》卷六十五,载:“夫南山,天下之阻也,南有江、淮,北有河、渭,其地从汧、陇以东,商、雒以西,厥壤肥饶。汉兴,去三河之地,止霸、产以西,都泾、渭之南,此所谓天下陆海之地,秦之所以虏西戎兼山东者也。其山出玉石,金、银、铜、铁,豫章、檀、柘,异类之物,不可胜原,此百工所取给,万民所卬足也。又有粳稻梨栗桑麻竹箭之饶,土宜姜芋,水多蛙鱼,贫者得以人给家足,无饥寒之忧。”[34]且其南边巴蜀也是一片肥沃的土地,多巵子、生姜,丹砂、玉石、铜、铁、竹木等[35]。可见关中地区丰富的资源。而陕北在秦汉时期地处秦汉帝国的北部边陲,地理环境封闭,东有黄河隔断,西、北均属于贫瘠之地,虽南连关中营,但关中地区有禁止流出金、铜的记载:“制诏御史,其令扜(扞)关、郧关、武关、函谷(关)、临晋关,及诸其塞之河津,禁毋出黄金,诸奠黄金器及铜,有犯令。”[36]所以,陕北地区出土汉代铜镜的情况与资源的缺乏也是分不开的。

除此之外,出土铜镜还体现出该地区当时的文化交流现象。如:安塞王家湾汉墓出土的昭明连弧纹铜镜出土时分为两半 ,一半放置于男主人头边,一半放置于女主人头边。马利清在《出土秦镜与秦人毁镜习俗蠡测》[37]与《匈奴墓葬出土铜镜及毁镜习俗源流考》[38]两篇文章中指出秦镜的破碎和残缺现象比例高,大多数秦镜出土时不仅是残而且缺,甚至仅有碎片,完全无法复原。并指出秦镜的残损至少不完全是由于物理原因导致的,很可能是在使用铜镜随葬时人为打碎的,推断秦人在使用铜镜随葬时有毁器的习俗,认为毁镜现象为秦人特有的一种丧葬习俗。并随着秦亡汉兴,在北方的匈奴、鲜卑民族中也能见到来自中原地区以汉镜式样为主的习俗。众所周知,陕北地区在两汉时期是匈奴、乌桓、羌族等游牧民族与汉民族的杂居融合之地,这一现象在东汉画像石以及墓葬遗物都有体现,如在绥德崔家湾镇贺家沟砖窑梁出土东汉画像石上刻有高鼻、多须的胡人[39];绥德黄家塔M9[40]出土了与李家套子匈奴墓地[41]形制接近的陶器;甘泉西延铁路段M14[42]发现与神木大保当匈奴墓葬[43]形状、大小接近的舌形骨器等。所以王莽时期的安塞王家湾汉墓出土一分为二的铜镜,很可能是受到北方少数民族的影响。

四、结论

通过以上分析,我们可以看出陕北地区汉代墓葬出土铜镜的具体情况:墓葬中所发现的二十九件铜镜,分别出土于米脂卧虎湾战国秦汉墓葬、安塞王家湾汉墓、黄陵县上畛子汉墓M2、米脂官庄M2、黄龙县梁家山砖厂汉墓、西延铁路甘泉段汉墓Ml以及绥德县黄家塔汉代画像石墓M11。西汉早期墓葬出土的铜镜有:素面弦纹镜、蟠螭纹镜、四乳铭文镜、星云纹镜,西汉中期墓葬出土的铜镜有:蟠螭纹镜、四乳连弧纹镜、昭明镜,西汉晚期墓葬出土有重圈铭文镜,王莽时期墓葬出土为昭明连弧纹镜,东汉早期墓葬出土为铜华连弧纹镜,东汉中期墓葬出土为“长宜子孙”连弧纹镜与四神规矩镜。可见,蟠螭纹镜在西汉早期和中期墓葬都有出土,昭明镜见于西汉中期墓葬以及王莽时期墓葬,在王莽时期及东汉早、中期墓葬所出土的4件铜镜中有3件为连弧铭文镜。将陕北地区汉代墓葬出土铜镜与长安地区相比较可内窥到该地区的历史文化背景,如数量少、种类少、出镜率低反映了该地区的经济落后、人口稀疏、资源缺乏等状况。而安塞王家湾汉墓出土的昭明连弧纹铜镜出土时分为两半 ,分别置于男、女主人头边,很可能是受到北方少数民族的影响。

注释:

①数据是笔者根据《黄陵县上畛子汉墓清理简报》《陕西黄龙县发现汉墓》《陕西安塞县王家湾发现汉墓》《西延铁路甘泉段汉唐墓清理简报》《陕北东汉画像石调査、清理经过》《陕西子洲出土东汉画像石》《米脂东汉画象石墓发掘简报》《陕西绥德县延家岔东汉画像石墓》《陕西绥德延家岔二号画像石墓》《绥德寨山画像石墓》《陕西米脂县官庄东汉画像石墓》《陕西神木柳巷村汉画像石墓》《陕西绥德汉画像石墓》《陕西绥德发现汉画象石墓》《陕西绥德县黄家塔汉代画像石墓群》《米脂县官庄村东汉画像石墓清理简报》《绥德呜咽泉村画像石墓》《绥德辛店发现的两座画像石墓》《神墓大保当—汉代城址与墓葬考古报告》《陕西绥德县四十里铺画像石墓调查简报》《米脂官庄2001年出土的部分汉画像石简介》《陕西定边县郝滩发现东汉壁画墓》《绥德县辛店乡郝家沟村汉画像石墓清理简报》《陕西靖边县张家坬西汉墓发掘简报》《陕西米脂官庄发掘汉画像石墓》《陕西靖边老坟梁汉墓发掘简报》《陕西靖边东汉壁画墓》《陕西神木大保当东汉画像石墓》《陕西靖边县杨桥畔渠树壕东汉壁画墓发掘简报》《陕西米脂卧虎湾战国秦汉墓葬发掘简报》等报告统计得出。