屏幕上的课堂:在线教与学体验研究

2020-09-27闻凌晨尼古拉斯布尔布勒斯范国睿

闻凌晨 尼古拉斯·布尔布勒斯 范国睿 童 欣

(1.华东师范大学 教育学系,上海200062; 2.伊利诺伊大学香槟分校 教育学院,厄巴纳 61801;3.上海市虹口区外国语第一小学,上海200434)

新冠肺炎疫情期间,居家隔离带来的焦虑、恐慌、愤怒和烦躁等负面情绪,似乎验证了布莱士·帕斯卡(Blaise Pascal)的论断——“人类一切的不快乐都源自一件事:无法安静地待在自己的房间里”。帕斯卡的观点似乎也能解释在线网课平台惨遭“一星差评”事件——儿童一切的不快乐也都源自一件事:无法安静地待在自己的虚拟教室中。

在线课堂的兴起得益于实时视频通话技术的发展。一幅改编自荷兰画家伦勃朗《尼古拉斯·杜尔博士的解剖学课》(The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp,1632)的作品——《尼古拉斯·杜尔博士在Zoom平台上解剖学课》(2020)①深刻地展现了当下课堂教学的新样态:改编后的画像所呈现的是视频会议窗口,主讲人杜尔医生占主要位置;观摩的学生变为屏幕上方四个小画面所显示的最近发言者。可见,在线技术给课堂教学带来了全新的契机与挑战。伴随着疫情的反复,线下教学、在线教学的轮番切换,究竟给师生带来怎样的教与学体验呢?

一、研究综述

技术在教育中的应用使得在线写作、在线解剖教学成为可能。研究者不仅关注与之相关的程序开发、算法设计、政策制定,也注重探索用户的内心体验与生活世界。因此,在研究范式上相关话题的现象学、诠释学研究兴起,旨在获取一份有别于大数据的“厚数据”(thick data)。同理,对于在线教与学研究的数据不仅要“大”,也要“厚”(张劼颖,2020)。对于数据形态转变背后的奥秘,梅洛-庞蒂(2018)给出了解释,“整个科学的疆域都是建筑在生活世界之上的,我们如果要严谨地思考科学本身,要严格地界定科学的意义及范围,就必须首先唤醒对世界的经验,因为科学仅仅是对这一经验的依附性表达(second-order expression)”。

由此,从用户的生活世界出发探讨教育技术应用的研究,逐渐受到学界的关注。诸多学者也尝试推进技术的人类学、现象学研究。例如,范梅南(van Manen,2010)通过探讨技术背景下的隐私与在线亲密关系,揭示了社交软件普及改变了年轻一代的隐私、秘密、孤独与亲密关系的体验。凯瑟琳·亚当斯 (Catherine Adams)试图追问在线写作是否有别于以纸笔、打字机甚至线下文字处理器为工具的写作体验?研究结果表明,写作主体介入到含括身体经验、时间经验、想象经验、虚拟经验的复杂体系之中。在线技术强化了写作现象学,这些技术胁迫我们,驱使我们加速,将我们拉进写作经验的虚拟漩涡之中——尽管在这个过程之中,反省性开始出现隐形流失。网络发表虽然暂时令人不适应,但拥有易于公开的优势;透过文本构筑起的人际关系,也带有未知的复杂性(van Manen & Adams,2009)。2014年,《现象学与实践》杂志(Phenomenology & Practice)刊载了一组关于“在线”(Being Online)现象学文章,题材涉及在线教学与关怀教育,在线学习空间的匿名、笔名与实名制,“教室·地方”“屏幕·空间”的体验(Friesen & Irwin,2014)。总的来看,人文科学研究的资料是人的经验,从生活体验出发的研究视角极大地丰富了线上技术研究。

二、研究设计

拥有“美丽的铃声”“充满设计感的界面”,仍然惨遭“一星差评”的在线授课系统,提醒我们关注线上教与学体验研究,关注教育手段、教育场所变迁引起学生学习、教师教学的内心体验。那么,我们究竟如何接近这些经验并加以研究呢?对此,范梅南指明了生活世界的普遍主题:时间、空间、身体与关系,这些维度是“被实际经历和体验的”,它们构成了生活世界的存在维度(马克斯·范梅南,2018)。

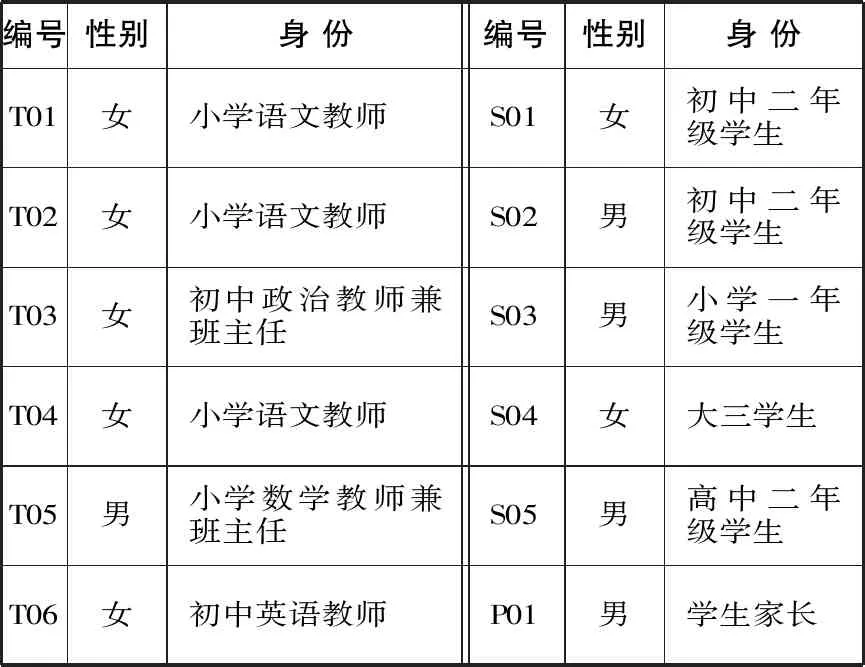

本研究从这些维度入手,通过对教师、学生与家长的线上访谈,以及师生的线上生活叙事、轶事等生活体验叙述的搜集,寻求前反思的体验叙述,探索在线教-学的意义结构。具体而言,本研究对这6名中小学教师、5名大中小学学生以及2名家长进行了深度访谈(访谈对象基本信息见表一)。访谈内容涉及在线教与学带来的时间、空间、身体与关系的体验,并侧重于探究线上与线下教与学的差别。

表一 访谈对象基本信息

三、线上“生活世界”初探

疫情期间,师生共同栖息于“线上生活世界”(online lifeworld)。当我们试图探索在线教与学体验的意义结构时,它的前提是唤醒师生们的在线教与学体验。这是一种呈现于意识的“鲜活体验”(lived experience)。“这种鲜活体验并不指涉任何种类的深度经验、基础事件或隐蔽的意义源。相反,鲜活体验就是把我们带入日常生活的普通生命体验……关键的问题是,当具有这种体验时,我们并没有思考或现象学地反思这些体验。”(van Manen,2017)

(一)消失的时空边界:永恒在线的“同窗”

时间空间作为一个存在主题,可以引导我们追问反思:时空是如何为师生所经验的。无论是新冠疫情,还是在线技术,都没有改变物理的、客观可测量的时间。然而,它们却改变了生命个体主观经历的时间。艾蒂安·克雷恩(2020)指出,居家隔离带来两条悖论——“拥有时间”反而使我们失去了时间概念;每个人都待在家里,但几乎没有人知道自己到底在哪里。同样,技术也改变了在线教与学的主观时间经历。

按照朗格威尔(Martinus Langeveld)的说法,在生活世界的时间经历中,时间在无聊中膨胀或者在娱乐时压缩。与之相对,学校中的时间是客观的、线性的、可测量的(马尔特·布因克曼,2020)。疫情期间,儿童的日常生活时间与学校时间交叉重叠,权衡之下师生不得不优先考虑学习与工作。一位受访教师(T01)表示,“网课其实延长了工作和学习时间,把一个本来朝九晚五的教学工作,硬生生变成了996。(再这样下去)天天早中晚(三餐)都来不及准备了,全部吃面包。”有家长(P01)也为时间的序列变动所困:“孩子的学校,为了避开网络拥堵,上课时间都安排在饭点:早上7:30-9:00,中午12:00-13:30,晚上18:00-19:30。全家人的作息时间都要跟着调整。我太难了,疫情赶紧过去吧。”此外,日常的活动分组也被视作“僵死的节奏”: “我曾经使用Zoom的小组分组……有一节课上,他们以项目组为单位,我必须手动把学生分成几个小组,需要花费好几分钟,然后加入小组需要时间,退出小组也需要时间……学生们很苦恼,老师也要学习Zoom的复杂功能。死的时间,僵死的节奏。”(Blum,2020)

由此可见,在线课堂不仅延长了时间长度(T01),也深深地改变了时间序列(P01)。在线课堂实际上是让身处在家的师生经历学校时间,原本固化的时间序列变得质感粘稠,具体表现在:一方面在线技术使得教学更加灵动,空间可以在“须臾”之间穿越,“近在天边”和“远在眼前”之间已经没有差别(齐格蒙特·鲍曼,2018);另一方面,人们也为这样的“灵动”所困,学习与生活的时间界限变得扑朔迷离,师生陷入时间的漩涡之中。上传作业、下载资源、在线视频、视频回放、签到打卡悄悄地渗入日常生活。

在鲍曼看来,现代社会的特征在于时间对于空间的征服(齐格蒙特·鲍曼,2018)。当视线转向空间时,我们发现在线技术在摧毁现实空间的同时,又为我们营造了一个线上空间。那么,师生是如何进入、栖息、离开电脑屏幕这样的虚拟空间的?我们又是如何体验在线空间的?疫情使师生栖息于在线课堂所呈现的虚拟空间,而这一虚拟空间又是镶嵌在一个被称之为“家”的空间之中,由此构成一个承载生命个体、通讯设备以及虚拟课堂的空间。

荧幕空间里的“同窗”。如果说实体班级存在座位安排、空间布置,那么在线教学空间结构有所不同。每个个体都呈现在视频窗口之中,由此组成不同的视频布局:演讲者视图(Active Speaker)通过语音识别,将当前演讲者切换至较大视频窗口,上方小画面显示最近发言的与会者。在画廊视图(gallery view)模式下,所有与会者图像统一大小显示并排列,讲话者会以高亮框显示。迷你窗口(Mini Window)则允许将视频最小化。个体可以根据需要在屏幕上移动窗口,或者完全隐藏视频。这样的空间布局赋予学生不一样的空间体验:“上网课时,我面前的屏幕上,每次我的窗口都显示为第一位,然后才是教师(的窗口),后面是按照姓名的字母排序的。这让我有坐在前排的感觉,这样被老师提问的可能性很大。”(S01)一位初中学生(S02)提到,“我面前是老师,老师的面前是我。我似乎永远都处于讲台前那张座位。”就此而言,在线教学打破了传统的秧田型、马蹄型座位安排,取而代之的是按平台算法设置,每个人都位列屏幕第一位,每个人都处在离教师最近的那个座位上。网上授课的空间布置也有不同,传统教室的黑板与投影为屏幕共享所代替,传统意义的讲台消失了。不同的视图模式为不同角色分配不一样的空间位置。在线课堂通过图像(如头像、共享屏幕)的大小显示课堂参与情况以及课堂活动节奏。在线空间还设置了不同功能的空间区隔,如等候室、资源区、讨论区、作业区。

作为超级场所的“家”。在线技术的兴起使得传统意义上的空间功能区划发生了改变。例如,有教师(T02)指出,“我在书房,闺女在客厅,井水不犯河水,尽量避免相看两生厌。”另一位教师(T04)提到,“孩子爸爸在书房参加视频会议,以避免杂音。我们来不及造一间书房。”家成为家长办公的场所,成为学生在线学习的场所,也成为隔离期间与亲朋好友沟通的场地。在克里斯蒂安·福赫斯(Fuchs,2020)看来,疫情期间的“家”成为集饮食睡眠、学习工作、娱乐休闲为一体的“超级场所”,“家”成为学校、办公场所的延伸。与此同时,在线视频暴露了作为私密空间的“家”,屏幕后的观众可以在不经意间窥探其家居生活。另外,“家”不仅是一个物理空间(更接近于“宅”),也意味着情感关系。在项飚(2020)看来,家是关系,宅是空间。疫情让我们看到作为宅的家的重要性。如果说当代社会中家的照顾功能由于教育与医疗的社会化而减弱,那么疫情之下儿童的照料权责似乎重新回归家庭,然而无论如何也无法重返古代的个别化教学。换句话说,家的照料功能因为居家隔离而得以强化,家校之间均衡的关系结构被打破,在线教学技术助力建构新的平衡。从这个意义上讲,在线教与学既改变了“宅”的空间布置,也重塑了“家”的关系结构。

由此可见,新冠疫情与在线技术联手“摧毁了身体和身体相遇的物理空间,形成了一个新的空间,一个非物质性的交流空间”(汪民安,2013)。它们也联手摧毁了生活时间与学习时间的边界。工作不再是真正的工作,学习不再是真正的学习,家不再仅仅是家。在线技术将学生的生活世界一分为二:线上空间与线下空间、线上时间与线下时间。

(二)恐慌的身体:线上平台的自我呈现

在线教学的时空体验与身体体验密切相关。在梅洛-庞蒂(2001)看来,我们的身体寓于(inhabit)空间和时间中。在线教与学也是一项身体体验的过程。比如,就私人区域管理而言,日常生活中我们通过选择座位,转移椅子,调节我与他者的距离来保持舒适。屏幕前的“私人区域”则通过调整摄像头的角度,改变个体与显示器之间的距离。可以说,我们的身体体验是围绕摄像设备、屏幕而展开的。我们接受隔着屏幕的“目光注视”,并不断对这样的注视予以“回应”:美化脸庞以应对他者的注视,或者选择关闭摄像头以回避他者的目光。

线上课堂的自我呈现。屏幕前的我们既在观看,又被观看。视觉的焦点正是脸庞。脸具有自我与社会双重性质:一方面,作为表情载体的脸,它是我们自我凝视的镜像,我们通过脸再现自己;另一方面,作为身份符号的脸,它是景观的组成成分,又是我们集体观看的他者对象。马里翁(2012)指出,我们无法看这个“看”(look at the look),所以我们必须看“看”给出它自身的所在(look where the look gives itself),即观看面孔。

在高清摄像头、美颜功能的辅助下,一群现代版的“那喀索斯”(Narcissus)不由自主地使用在线系统临“屏”自照。屏幕所及不仅仅是他者形象,还包括自我形象。比如,一位中学教师(T03)指出,“在征求意见的过程中,全班绝大多数人不赞同开启摄像头。一是太久没见了可能不好意思,二是摄像头可能没有美颜功能,三是不想回答,(选择)逃避。青春期了,他们会因为脸上长痘而不好意思。”一位小学生(S03)描述了自己更改头像后的遭遇:“我想改一下头像照片,不小心选了一张全黑的图片,这样我的头像就成黑色的了,上次我参加讨论时,同学们都嘲弄我,我不喜欢被嘲弄。”某款软件设有“美颜”选项,使用柔焦效果对视频加以修饰,可以使脸部肤色更为平滑,呈现更为美观的外表。②

由此,我们可以发现,他者视野中的“我”的形象(包括S03所言的头像)以及美颜滤镜改造后的虚拟形象影响着身体可见性。一位英语教师的线上教学轶事显示(Supiano,2020),她目睹了学生躲在衣柜、在空无一人的走廊上登录视频软件。为此她做出妥协:在某视频软件上与学生举行了签到仪式,但时间很短。她告诉学生,“我想你们,我想看看你们的脸。”可见,对身体、背景的修饰,调整线上的自我呈现,构成了线上生活世界重要的体验。

线上之“看”。与面孔相关的便是他人的目光,那么线上的“看”是什么样子的呢?艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov)的科幻作品《裸阳》(The Naked Sun,1957)描述了两种“看”:一种是生命体彼此面对面的“看”(seeing),另一种类似于当代视频通话中的“看”(viewing)。前者可以目睹对方的真实肉身,后者只可以看到对方的“显像”。因为免疫力脆弱,索拉利(Solaria)星球上的生命体排斥前一种“看”。相反,他们对裸体“显像”却表现出无所谓的样子(阿西莫夫,2015)。梅洛-庞蒂也曾描绘了一幅近似于课堂中眼神交流的场景:我注视一个人,他知道我注视一个人,我知道他知道我注视他,他知道我知道他知道我注视他……(莫里斯·梅洛-庞蒂,2013)从这个意义上讲,注视与感知注视成为课堂生活的基本元素。有教师(T05)提到,“我在上课时经常使用‘霸权’(策略)。比如,我讲到关键知识点时,会要求所有同学必须把笔放下来,眼睛一定要看向老师。我们通常把这个称之为‘霸权’式互动,就是眼睛必须要看着我,当然这(只存在于学校之中,它)不可能存在于日常生活当中!在线上教学环节,这(种策略)显然也行不通。”在这里,注视俨然成为没有肢体触碰的“肢体接触”。在范梅南(2017)看来,眼神交流的现象学意义在于纯粹的触摸。这就是为什么我们会感觉到注视的过程中,是眼睛“抓住”(catch)对方。

那么,线上世界的师生注视能否“抓住”对方呢?一位人类学专业的教师这样描述她的线上课堂:“我不断地从一个屏幕切换到另一个屏幕,去扫描(scan)那些人的面孔(至少这些人还是开着摄像头的,至少他们并未休息,也没从事多项任务,至少他们没有逃课缺席)。我在注视着对方的眼睛,听着对方完成会话,听着那个表示准备说话的吸气声。”(Blum,2020)可见,面孔的“扫描”只能维持最低限度的出席,但是它难以触及对方,因而也并不能“抓住”对方。“眼睛要看着我”这样的身体交往行为也就丧失了最初的意义。在真实的课堂教学中,个体的目光焦点是唯一的,比如学生注视着粉笔划过的黑板,注视着正在提问的老师的双眼。然而,摄像头前的个体往往陷入两难:为了抓住另一个人的眼睛,我得盯着摄像头看,但这样就无法看到演讲者的双眼了。而为了看到演讲者的眼睛,我就得把视线移回屏幕,但此时对方就会感觉到我的目光游离了(休伯特·L.德雷福斯,2016;Lanier,2001)。

综上所述,“身处”线上课堂的师生,他们的身体与通讯设备处于持续的互动中。一方面,教师苦于无法通过目光的聚焦来唤起学生的注意(T05),学生也羞于将自我形象展现于他人银屏之上(T03),因而会为自己的面孔打造一副面具(美颜、滤镜),或者在条件允许的情况下选择关闭摄像头。另一方面,长时间与屏幕中他人脸庞对视,让课堂参与者感觉自己处于他人持续的目光注视之下。当然,个体也处于自己的目光注视之下。这其中会有长时间注视下的身体恐惧、群体围观下的身体战栗。

如果说梅洛-庞蒂以打字为例,揭示了键盘与身体的互动关系:练习打字的人是把键盘的空间缝合到自己的身体空间之中(鹫田清一,2001),那么在线教与学带来了不同于传统课堂教学的身体图式(body schema)的重组与更新:身体与设备(摄像头、耳机、屏幕、键盘鼠标)的调适,如距离、角度的调整,目光的适应,语速音量的调整;隔着屏幕的身体间交流,如云挥手、云拨穗、云合影、云传递铅笔③;设备中自我身体的“加工”,如美颜、滤镜等。在这个意义上,我们可以说线上教学将肉身与通讯设备缝合在一起。

(三)沉默的互动:静音下的人际互动与人机的验证式交互

线上世界的个体不仅与时间空间、自我的身体打交道,还与他者保持沟通。这便构成了生活经验的关系维度,它关注的是自我与他者是如何被经验的。具体而言,与真实生活的直接接触相比,我们在线上课堂与他人相遇有什么区别?我们所使用的设备、在线平台系统作为“准他者(quasi other)”或者“技术他者”(technological other),师生在与它们的交往之中,又会获得怎样的体验?

线上教学的最佳状态是每一个体都能与他者充分地互动,达到日常会话中“时时有话,避免抢话”(no gap, no overlap)的效果。然而,出于身体恐慌的原因,学生倾向于关闭摄像头、设置静音,教师面对的便是屏幕中黑色头像窗口,每个窗口配有一个姓名标签。课堂尚未结束的标识就是那个尚且跳动的音量指示器。有学生(S04)表示,“进入视频课堂,大家就会设置静音,老师便会开讲,可能感觉太安静了,也没有看到同学有文字回应,老师通常会问:‘听得到我说话吧?大家给个回应。’在这之后,通常过一小会儿,才有人回应‘听得到,老师’”。另一位老师(T03)提到,“在班会课上,他们不愿意开摄像头,其实也不愿意语音聊天,但是他们很乐意在对话框中分享他们的意见。”学生常常拒绝语音发言,选择弹幕互动、聊天框互动,这样的文本互动能够拓展发言人与听众交互的形式,降低用户的发言负担,帮助发言人在不被打断的情况下及时获得反馈。除了上述互动形式,在线课堂还设置了小组讨论功能。学生可以随时组群进行讨论。由此,就课堂互动而言,弹幕、聊天框互动产生了课堂教学中“窃窃私语”的效果,临时会议室代替了教室中的小组讨论。师生角色也发生了改变,变为主持人、联席主持人和嘉宾。如教师T06所言,“线上授课让我感觉自己成为一名十八线主播,在卖力地讲。学生们呢?都喜欢(在聊天框)给老师送花,他们觉得很好玩。”

与文本互动的喧嚣相反,言语互动显得格外稀少。“静音”几乎成为在线课堂学习的默认设置,“全体禁言”也几乎成为在线课堂教学的“必备动作”,这就意味着每次发言,个体都需要解除静音或者通过举手等待主持人解除禁音。教师T03表示,“线上线下肯定有差别,虽然同学们表达对大家的想念,但是线上并不会主动回答问题,甚至被提问也会没有反应。”另一位高中生(S05)提及课堂互动时表示:“进入(在线)课堂后,学生举手之后,老师同意就可以连麦,或者是老师点名连麦,会给你发连麦申请,其他人都不能出声。”在拒绝被注视、拒绝发声的课堂之中,学生能够传递的信号往往就是沉默。这种信号“既粗暴又暧昧”(brutal and ambiguous),远比我们通常所依赖的语气、表情和手势来得微妙(Feenberg et al.,2014)。无论遭遇疑难者,还是挂机潜水者,通常表现均是沉默,这就给教师出了道难题。学生端信号输入切断,课堂教学仅仅依靠信息的单向传播予以维持,由此学生的身体开始退隐,教师失去了辨识学生行为、互动契机的线索。事实上,身体作为一个表现性空间(expressive space),构成了交往互动的人际线索。在现实课堂中,师生的眼神相遇往往就能传递“这个问题,我回答不了”“你的行为值得表扬”的信号。而线上师生无法眼神交流、不愿言语互动的“不可见的参与形式”(non-visible forms of participation)实际上隐藏了人际互动的线索。

如果说教师、同学构成了线上世界的“他者”,那么“我”与“他者”的沟通依赖于技术的协助。在这个意义上,“技术成为一种准他者,或者技术‘作为’他者与我发生关系。”(唐·伊德,2012) 更准确地说,这是一种“我-它们”的关系。之所以这么说,是因为在线教与学逐渐依赖多种设备辅助。访谈中有教师表示,老师不断要求传作业。我家电视、两台电脑、手机一起用,还要随时打印。”(T04)在与“准他者”打交道的过程中,在线技术要求个体的外显行动。在线平台要求我们输入账号、密码。为了确保参与者在场,我们需要申明“我上线了”“我此刻在线”,同时也需要得到“你也在线”的反馈。此外,技术它者不厌其烦地要求个体做出“明确行动”(explicit action)——入会是否开启摄像头,是否自动连接音频(“电话拨打”和“电脑音频”)。换句话说,无数次点击确认的操作维系了我们线上世界的“存在”,缺乏此类操作(人机互动),轻则被视作课堂“潜水”行为(lurking),重则被视为“缺席”。弗里森(Friesen,2011)将其称之为“爱恨交织的认证”(ambivalent authentication)。其次,作为技术它者的在线平台还要帮助教师量化课堂。在线教学平台统计上课时长或作业提交情况,开展课堂情况调查(如互动参与率曲线)与课后作业追踪,帮助教师识别课堂的沉默者、潜水者。借用唐·伊德(2012)关于“人-技术-世界”之间的关系框架,师生与设备既存在着具身关系,如耳机、麦克风、键盘鼠标、触控手柄、全息触屏与我们的身体融为一体,由此延伸了我们的身体;也存在着诠释学关系,如考勤技术帮助教师诠释课堂参与、课后作业完成情况;其三是他异关系,在线平台本身也成为技术他者;最后是背景关系,电视、打印、扫描等设备成为在线技术的背景而存在。

四、呼唤线上教学机智

疫情期间,空中课堂、在线教室带给教师、学生丰富的在线生活体验。这样的体验是情境化、身体化、关系性的:活生生的个体既处于新冠疫情期间,又处于由“进度条”构建的虚拟时间中;有别于以往的学校教育,个体既是身处“家”这一超级场所之中,又“身处”由形形色色APP构造起来的虚拟空间之中;师生不仅通过身体与通讯设备打交道,而且在虚拟空间中,或言说或聆听、观看他人或被他人注视;屏幕中的“同学”,既是临近视频窗口的“同窗”,又是一定物理距离之外的“他者”。

如此纷繁复杂又风格迥异的在线情境,自然要求教师掌握一套与之相应的知识体系,有学者称之为整合技术的学科教学知识(Technical Pedagogical Content Knowledge,TPACK)。然而,教师更需一套“教学机智”,它们依赖于身体的感知、个人在场、关系的觉察、偶发情境中知道说什么和做什么的机智、关切的习惯和常规行为以及前反思、前理论、前语言等(马克斯·范梅南,2008)。

(一)呵护身体,保持对身体的敏感性

透过上述分析可知,不同于实体教室中的身体在场,在视频课堂中,师生的身体似乎永远在场又时常缺席,高度可见同时高度隐形。一方面,摄像头前的生命个体会情不自禁地挥手告别、击掌祝贺、鞠躬致谢(常见于线上答辩)。另一方面,虚拟课堂驱使我们不得不适应一套新的身体语言,如举手发言、(被动)禁言、(主动)保持静音、开启视频、美颜等,这些操作无不关涉我们的身体。我们双眼注视设备,我们也被设备注视;我们对着麦克风发言,佩戴耳机聆听;移动点击鼠标登录登出,敲击键盘输入文字……这便构成了我们的“在线教学/学习姿态”。④

除上述外显行为,“在线教与学姿态”更涵盖行为所带来的内在体验。研究发现的“恐慌的身体”“沉默的互动”印证了斯坦福大学虚拟人类互动实验室创建者杰里米·拜伦森(Bailenson,2020)的结论:非言语过载(nonverbal overload)对屏幕前师生的影响。 在线课堂的自我呈现、身体的可见性直接影响在线教与学体验。互动媒介越来越适应我们的身体,适应我们体内一套不需要通过训练就能自如显现的语言范畴,同时在另一个向度上,迫使我们身体的自然机制和经验建立更友好于互动媒介的新规矩(许云泽,2020)。

恰恰也是身体,在线技术依靠“欺骗”它实现远程具现——让隔离在家的我们可以“在教室”“在操场”“在实验室”“在琴房”,让我们体验到贡布雷希特(Gumbrecht,2003)所谓的“无处不在”(Omnipresence)。然而,我们越是能够实现无处不在的梦想,我们的存在似乎会愈加丢失随之而来的身体与空间向度,我们越可能重新激起欲望,接触世上万物,并重新卷入它们的空间之中。针对篇首提及的在线解剖观摩课,德雷福斯的论断是:专业性无法从非涉身的电子空间中获得。临床医学实习生,通过远程学习缺乏从危险且感性的丰富现实场景中直接获得的经验(休伯特·L.德雷福斯,2016)。

诚如休伯特·L.德雷福斯(2016)所言,身体存在提供了如此丰富的教育环境。身体层面的鲜活体验提醒我们呵护师生的身体,提醒教师运用眼神、言语、沉默、动作、氛围等调节线上课堂。线上教师不仅需要关注学生的身体动作,也需要通过具体的身体行为(指示)不断地对(学生)身体进行应答,妥善处理线上的“看”与“被看”、演说与聆听、人际距离,可减少“非言语过载”,缓解师生的情境压力。

(二)时空再造,重构教育的时空距离

疫情之下,空间隔离将身体分开,虚拟空间让我们重新聚集。我们“头部(影像)”“驻守”在屏幕之上,“身体”“穿行”于平台的各种功能区域。研究表明,虚拟课堂助力新型“同窗”关系构建,依托于“互联”之网,家演变成“超级场所”。尼古拉斯·布尔布勒斯(Burbules,2005)使用不同的隐喻刻画虚拟空间的特征:其一是地图,它表征虚拟空间的中心与边缘;其次便是建筑,它超越表征改造虚拟空间,并且这样的改造可以围绕几组概念展开:移动/静止、交流/孤立、公开/隐私、可见/隐匿、圈内/圈外。身体的恐慌、沉默的互动可以通过身体的加工修饰(如虚拟头像)予以缓解,也可以借助改变空间构造得以实现,如在某些课型、某些时段改变空间设置,实现身体的隐匿,也可以改变分组策略,建立合适的分组,让学生减少情境压力,努力发声。

就时间而言,在线授课期间,“无力照料家庭”“深陷996泥潭”的教师,深受“催作业”“在线自习”之苦的学生,其实正是雪莉·特克尔(Turkle,2020)“受牵绊的自我”的写照。师生尽管隔离在家,但他们绝大多数手机处在开机状态、在线、在网络上、在收发即时消息。也就是说,人们今天不仅可以与其通讯装置联机(always on),也可以藉由通讯装置被他人联系上(always on you)。如此一来,我们可以看到“永恒联系”不仅意味着联络的可能性,同时也迫使人们总是能够被找到(黄厚铭等,2015)。

为了打破时空的界限,具备即时调节功能的媒介应运而生,它帮助我们消弭时空距离,缓解时空上的“距离焦虑”,从而达到近乎在场、即时沟通的效果。然而,保持一定的距离在教与学的过程中却是必不可缺的。雅各布·穆特(Muth,1962)阐述“教学机智”时指出,教学三角诸要素之间有必要保持一定的距离;在教师的辅助与学生的自主之间,有必要寻求一个合适的中间点。教师之所以需要保持克制,是因为唯有如此,学生的“自我活动”才有可能。正是在这个意义上,瓦登菲尔斯(Waldenfels,2009)指出,问题并不在于远程临场,因为它可以无限放大我们的可能性,以致完全消弭空间距离。问题的症结在于远程缺席/不在场(Tele-absence)(Friesen,2014)。具体而言,任何通讯活动都夹杂着临场与缺席两个因子,这两者的混合也充斥于远程交流活动中,以现代技术媒体为支撑的线上课堂活动也不例外,并且这样的技术支撑使得师生的远程缺席样态被扭曲放大。⑤

穆氏与瓦氏的观点提醒我们思考,在线教与学如何既隔离又连结地摸索着与他人之间的适当(时空)距离。长时间居家学习生活为学生的“自我活动”提供了契机,如种下自己喜欢的种子,细心呵护并用尺子每天精确记录其生长过程;模仿名画,寻找道具,还原名画的色彩、色调、造型,理解名画作者的创作心境与表达意图;数一万粒米,从而加深对“万”的认识(彭静,2020)。然而与此相对,部分在线教育平台却有另一番“抱负”:着力打造全方位、全天候、立体化的在线授课系统。比如,“视频自习课”要求在软件平台上开启摄像头与麦克风,由教师督促学生自习。媒体报道教师利用软件平台于夜间催交作业。总之,在软件系统的支持下,摄像头、耳机、麦克风等硬件设备“无限推近”学生、家庭(甚至书房、卧室),“无限逼近”日常生活时间(休闲时间、用餐时间),此举或许可以缓解疫情期间的时空距离焦虑,却无益于学生自主性的养成,最终沦为监视而已。

(三)承认技术的限度,反思作为教育关系的人机关系、技术背景下的师生关系

毫不夸张地说,疫情期间制度化的正规教育依赖技术才得以维系,每一生命个体时空的、身体性、关系性的经验难以挣脱技术架构的影响。人机交互深受延时、卡顿、稳定性、安全性等技术因素的困扰,这些技术障碍也间接地影响着师生在线教与学体验:如课堂教学氛围、师生间的信任关系。值得庆幸的是,技术突破让诸多难题迎刃而解。然而,技术表征本身就存在悖论:表征技术并不能刻画自身所不能表征之物。摄像机可以记录我们的声音与呼吸,甚至我们挑起眼帘、皱起眉头的瞬间,却无法记录超出被观看(视频拍摄)之外的注视,也无法记录被听到(音频录制)之外的声音。在这里,媒介就遇到技术表征限制的困难,难题就在于它不能将自身的局限表征出来(Waldenfels,2009)。

除了纯技术限制外,我们需要从关系层面思考教育与技术的限度,它潜移默化地制约着技术与教育的相互嵌入,生命个体与机器设备交往互动的性质、程度、范围。在此背景下,教育关系范畴下的人机关系、技术背景下的师生关系成为这个时代的新课题。首先就人机关系而言,疫情之下在线授课的推广深刻地展现了人机交互方式的变革,它逐渐关注到技术背景下的身体与情感向度:如果说传统封闭式互动将人类思想转化成语言,身体只是操作键盘鼠标实现输入的另一个器具,那么当下的在线课堂实现了可视化、即时性的视频音频互动,我们的面部表情、语音语调、肢体动作本身就成为一种社交信号。新一代的人机交互更是使用愈加具身性的技术,“在无需把机械装进肉身的前提下,实现人与机器的连接和交互”(许云泽,2020)。比如,动作捕捉技术就可以满足身体语言的搜集、识别、应答等需求。当课堂参与者移动肢体时,虚拟角色能够匹配相应的动作。面部表情捕捉技术可以通过移动设备完成面部表情的追踪,同时记录眼球、眉毛、嘴部和下颚等的动作,将面部表情映射到虚拟化身脸上。为此,技术完全有可能辅助教师展现具体的身体行为(指示),不断地对学生身体进行应答。

不容忽视的是,人机交互是一项情感劳作,线上教学多设备并行、验证式人机交互易引发注意力涣散、线上教学疲劳。对此,安珀·凯斯(2017)等人提出的“平静技术”(calm technology),为线上教育技术改进提供新的思路,线上教学技术绝不该止于“美丽的铃声”“充满设计感的界面”。线上技术设计不仅需要尊重人类注意力有限这一事实,能够使设备对人们的干扰最少,而且还有必要通过技术设备本身强化情感,并积极地回馈人们的注意。至此,这就触及了技术设计的范畴,也促使我们思考技术的完美境界在哪里?圣埃克苏佩里(Saint-Exupéry,1939)的观点对于在线技术同样适用:不是没有地方要增一分,而是没有地方能减一分……机器本身越是得到改进,它就越藏在它的功用后面,变得更不起眼。创造的极致就是不露斧凿,它在被使用的时候,让我们渐渐忘记那是一台机器。

其次,就技术背景下的教育关系而言,在线教与学催生出线上的教育关系,如静音与黑屏状态下的互动、喧嚣的文本互动与沉默的语音互动,甚至线上的潜水与抵制。一种思路是一切技术问题都可以依赖技术的改进加以解决。循着这样的逻辑,我们对科技的期盼越来越多,却对彼此的期盼越来越少。弗里森(Friesen,2017)指出,即便最先进的技术,至多只能让一个个具有陌异属性(alien)的生命个体不再缺席而已。师生之间的关系结构绝非距离的远近、即时性与否,而是时时刻刻、无微不至的照料——自我消解(self-effacement)、沉默寡言与克制。智能时代的教师应该具有怎样的敏感性、如何保持节制(范国睿,2018),比如,如何应对在线课堂中的沉默、潜水、点赞、打赏,在应对技术背景下“在一起孤独”(alone together)的基础上,如何面对疫情隔离之下“一起孤独”(together alone)等议题(Turkle,2020)。

综上所述,当我们无限畅想“在线课堂能做什么”的同时,有必要深刻反思“在线课堂不能做什么”。这样的思维方式将会促使我们将技术置于教育的脉络之中,进而重构作为教育关系的人机关系(教育关系范畴下的人机关系)与技术背景下的师生关系(乃至教学三角关系)。

总之,在后疫情时代,我们的教育将面对怎样的新常态?我们的教育究竟该何去何从?如果说本研究从在线生活体验切入,涉及时空、身体与关系等维度,可为反思与改进在线教与学提供一份内容清单。那么,布鲁诺·拉图尔(Latour,2020)从方法层面提供的思维工具,同样适用于在线教与学的反思。将上述存在维度与拉图尔的思维工具相结合,可为我们提供一套在线教与学的思维框架:首先,了解哪些停滞的教学活动是师生不愿意恢复的:为什么这项活动会让我们觉得多余或者缺乏逻辑?它的消失或替换会让我们支持的其他活动变得更加容易/更合逻辑?其次,停顿的哪些活动是师生希望得到恢复的:为什么这项活动对我们是积极的?为什么它比其他活动更加容易、和谐和符合逻辑?它如何使我们能与反对的活动相抗衡?

当我们对照内容清单与思维工具加以反思时,我们或许会更深刻地认识到线上教与学是具身的,因而需要保持身体敏感;它是时空性的,因而需要保持适当时空距离;它又是关系性的,因而需要形成符合教育关系属性特征的人机/人际互动。

本研究将个人体验作为研究起点,收集生活经历的描述(lived experience descriptions,简称LEDs),围绕着“技术”与“疫情”双重主题展开,两者相互交织,共同作用于当下的教育实践。研究结果也显示,“疫情+技术”之于教育,可能会引发线上孤独(loneliness)、注意力涣散以及身体恐慌。研究还将“教学机智”引入线上教学实践,尝试构建一套属于线上的教学机智。当下的状况也要求将这套理论延伸至线上教学实践。“线上教学机智”,不仅仅服务于教育工作者,同样也可为技术研发者提供些许借鉴。

但是,本研究并非依循传统实验与定量分析去加以“解释”“说明”,而是试图循着范梅南“人文科学的研究方法”,阐明线上课堂实践的意义,“理解”意义的生活结构,探询“这样或者那样的体验是什么样子的?”“经验的意义是如何发生的”“我们如何经历类似的经验”。不过,限于疫情的影响,本研究主要选取线上访谈、线上教-学轶事等研究方法,而屏幕面前的“鲜活个体”究竟如何与不同的设备、与屏幕中的师生交流与互动,已有研究尚且无法“捕捉”个体的肢体语言、“同窗”共享的情绪(线上课堂氛围),有待后续配合现场观察、生活体验描写等方式开展。

[注释]

①参见https://www.cdh.cam.ac.uk/events/dr-tulp-and-theatre-zoom-workshop.

② 源自一款软件的功能介绍,参见https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115002595343-Touch-Up-My-Appearance.

③ 一款流行于线上课堂的消遣活动。某一学生在线上借铅笔,随后其他视频窗口的同伴判断传递的方位,模拟铅笔传递动作,屏幕上呈现铅笔在各个窗口间“传递”的画面,最终证明“可以在线上平台借到铅笔”。参见Grubbs., S.(2020).We passed a pencil around the Whole Zoom class[EB/OL]. https://www.tiktok.com/@samuelgrubbs/video/6814652084529466630, 2020-04-12/2020-06-20.

④ 维勒姆·傅拉瑟(Vilém Flusser)将“身体姿态”(gesture)定义为“身体的动作,或者是与身体相关联之工具的移动。对于以上两者,我们均无法作出满意的因果解释”。因此,对于姿态的研究,需要挖掘其内在的“意义”。基于此,傅氏深描日常生活中各种活动的姿态,包括写作姿态(gesture of writing)、打电话的姿态等。参见Flusser, V.(2014). Gestures[M]. N. A. Roth, Trans, University of Minnesota Press.

⑤ 笔者请教博伊西州立大学Norm Friesen教授,他将瓦登菲尔斯的思想译介至英语国家。对于瓦氏的“远程缺席”(Teleabsenz)一词,不能仅做字面上的理解,局限于在线潜水。他在回复邮件中指出,“Tele-absence is part of the mixture of presence and absence that is a part of any type of communication, and that is distorted and amplified in various ways by modern technological media.”