疫情期间大学生在线学习调查与启示

——以浙江大学竺可桢学院为例

2020-09-27陈新亚陈逸煊

李 艳 陈新亚 陈逸煊 张 帆

(1.浙江大学 教育学院,杭州 310058; 2.浙江大学 竺可桢学院,杭州 310058)

一、 研究背景

过去十余年里,全球范围内高校在线课程的注册人数急剧增加,特别是SPOC(小规模限制性在线课程)的出现,预示着在线教学已成为高等教育的重要组成部分,许多实践研究也证实了其有效性(Alexander et al., 2019; Johnson et al., 2016)。不过,在2020年前,无论是高校教师还是学生,其在线教学的参与还是有限的。新冠疫情的暴发使得世界大多数国家在2020年春季学期全面启动在线教学应急方案。截至2020年5月8日,我国1454所高校开展了在线教学,103万名教师开设了107万门在线课程,合计1226万门次课程。参加在线学习大学生共计1775万人,合计23亿人次(教育部, 2020)。

无论面对面教学还是在线教学,学生参与都是学习发生的必要条件 (Wenger, 1998)。在线学习中,学生参与主要表现为在线和离线学习中的学习行为、交流、思考、感受和归属感等,学生参与是影响学生在线学习效果的关键因素之一(Dennen et al., 2007)。有研究指出,相比于面对面教学,在线学习环境给师生提供了更多交流互动和访问各种信息源的机会,因此更有可能为学生的学习参与提供良好的环境支撑和资源保障(刘凡丰,2002)。

在线学习环境虽然在提高学生学习参与方面具有潜在优势,但现实中由于多种因素的限制,如网络条件不佳、师生和生生相对分离等,在线学习可能会导致学生产生孤独感。因此,在线学习的一大挑战是如何通过多种方式鼓励学生积极参与(Bento & Schuster, 2003),教师在其中发挥着举足轻重的作用。教师对学生的学习指导与反馈,以及教师在其中扮演的角色都会对学生参与及其整体的学习体验带来影响(Dennen, 2007)。

国内外已有不少研究探讨在线学习的学生参与,主要聚焦以下主题:1)学生参与对学习效果的影响。例如,索弗和科恩(Soffer & Cohen,2019)的研究发现,学生执行课程任务并提交作业的行为能预测他们的课程完成情况,学生参与论坛和其期末考试成绩也有很强的相关性;2)学生参与的测量。例如,赫拉斯汀斯基(Hrastinski, 2008)将学生访问各类数字资源的次数、论坛发表内容的多少和质量,以及与同学的互动次数作为衡量学生在线参与的重要方面。迪克森(Dixson,2015)开发了包含技能、情绪、参与和表现四维度的在线课程学生参与量表;3)影响学生参与的因素。研究发现,网络平台的特征(界面设计、导航清晰性、操作便捷性等)、课程设计、互动性、性别等都是影响学生学习参与的重要因素(方舟等,2010;Lai et al., 2019;Morante et al., 2017; Parsons, 2017)。

教师的教学行为也是影响在线学习环境下学生参与的关键因素(Muir et al., 2019)。在线教学中,教师一般扮演教学者、管理者、社交促进者和技术者角色(Berge,1995),这些角色作用的发挥程度对教师建立有吸引力的在线学习环境以及提高学生学习质量具有重要意义。李爽等(2020)通过对32 位远程高等教育在线课程师生的访谈,探究线上教师教学投入(知识讲解、教学设计、师生交互、师生关系)对学生学习绩效(成绩、满意度、学生投入)的影响,其中,学生投入又分为行为投入、认知投入和情感投入。研究发现,师生交互对学生行为投入的影响尤为突出。有研究证实,线上教师发挥的互动支架作用通过影响学生对课程目标的感知进而给学生行为和情感参与带来积极影响(Cho & Cho,2014)。马佐利尼等(Mazzolini & Maddison, 2007)研究发现,教师在在线论坛的发帖时间(论坛期间或结束时)和发帖性质(提问、回答或两者的混合)对成人学生的学习参与没有显著影响,但教师回答学生帖子中的问题时进行恰当的内容扩展、课程结束不留问题帖子、对有争议的帖子提出自己的看法等都是提高学生参与的有效措施。

国内外学者对疫情期间不同学段的在线教学进行了不同视角的调研。例如,万昆等(2020)围绕疫情期间中小学生在线学习的满意度、教师支持感知度、准备度以及态度等议题,在全国范围内开展了随机抽样调查(n=3148)。结果表明,中小学生在线学习的整体满意度较低,且受多种因素的正向影响(态度、教师支持、学习动机等),他们的在线学习准备度一般,且受到人口学因素(年级、区域等)的影响。基于此,万昆等从增强教师支持、培养学生自主能力、提升师生信息素养等方面提出改进在线课程质量的建议。吴砥等(2020)通过对16名小学教师和24名中小学生深入的访谈,了解疫情期间中小学生的学习方式、学习兴趣与满意度以及家校合作情况。结果发现,所有教师都认同这样的观点,即相比于传统课堂教学,在线教学在教学内容和教学方法上都需要作出大幅度调整,教师必须付出更多努力。疫情期间中小学在线教学存在的主要问题包括农村地区在线教学支撑条件不足、师生信息意识与技能有待提升、师生在线互动效果有待改善,以及家校合作有待加强。

也有研究对疫情期间高等教育阶段的师生开展调研。例如,沈宏兴等(2020)以上海交通大学为例,分析了该校疫情期间的在线教学范式、在线学习平台选择、在线教学质量控制与反馈。该研究通过对1014名本科生的随机抽样调查发现,虽然在线学习具有丰富的电子资源、支持回放、增加学习灵活性等优势,但存在学生注意力不易集中、交流互动不深入等问题,研究最后提出将研讨式学习融入翻转课堂设计之中、教师应善用智慧教室环境创新教学方法等建议。李莹莹等(2020)基于顾客满意度理论、学习条件理论以及教学系统要素理论,构建了大学生网络学习满意度模型,然后基于该模型编制问卷并在上海市15所高校中随机邀请646名大学生参与调研,结果发现大学生网络学习满意度总体偏低。其中,网络教学质量、学生的任务价值感知、网络自我效能感、网络使用能力、学习动机、网络交互及其感知到的社会支持等因素对满意度有明显预测作用。邬大光等(2020)利用问卷调查法探究了我国疫情期间大规模线上教学的阶段性特征。该研究随机邀请了334所高校的教师(n=13997)和学生(n=256504)填写问卷。调研结果表明,高校在线教学平台虽然基本满足了教学需求,但在体现“以学习者为中心”方面还有待提升;疫情期间高校在线教学模式总体上采用了类似传统的线下教学模式,直播和课堂互动是在线教学的突出特征;在教学效果方面,“线上教学不如线下好”的看法略占上风。该研究建议学校硬件建设要充分体现学生的主体性和支持学生的个性化发展、教师应对在线教学不断反思并将其与具体实践结合。

莫瓦德(Moawad, 2020)以沙特阿拉伯某大学为例,通过问卷调查法调研疫情期间学生在线学习的压力来源,其中,对考试评估的不确定性、网络环境差、家庭学习氛围不浓是男生(n=77)排名前三的困难。对于女生(n=438)而言,对考试评估的不确定性、对在线考试的畏惧、网络环境差和学习任务重是排名前三的困难。据此,作者提出布置适量的作业并给予充足的时间、在校方管理部门的统筹下使用适合在线环境的新的评估方式等建议。乔纳森等(Johnson et al., 2020)利用问卷调查法对美国高校教师疫情期间的在线教学调研结果表明,通过学校在线学习平台发布课程资料、使用视频软件(如Zoom等)授课是教师常见的在线教学做法。教师认为学生提交作业和考试方式的改变、对学习的最终评价仅仅是过或不过(而不是等级A-F)是疫情期间在线教学遇到的比较大的挑战,教师们最迫切的需求是为学生组织有助于在线学习成功的网络研讨活动。

综上所述,国内外学者对疫情期间在线教学开展了不同层面的调研,它们多聚焦于在线学习质量、满意度、平台使用、师生困境等方面,对我国大学生在线学习经历(学习参与、教师在线教学行为、在线学习感受以及收获与挑战等)仍缺深入调研。因此,本研究拟以国内有代表性的高校学生为研究对象,通过问卷调查了解大学生疫情期间的真实在线学习体验和感受,以期对国内高校更有效的在线或混合教学改革提供启示。

二、 研究目的与研究问题

本研究旨在了解2020年疫情期间国内有代表性高校的学生在线学习经历,着重了解在线课程的学生参与、教师在线教学行为、学生在线学习感受、在线学习的收获与挑战以及学生对在线教学平台的完善建议等,具体包括以下六个问题:

1)学生主要的学习终端和学习方式是什么?

2)学生参与程度如何?性别和使用不同培养方案是否对学生参与产生影响?

3)学生眼中授课教师的在线教学行为如何?

4)学生在线学习的整体感受如何?

5)学生在线学习最大的优势及挑战是什么?

6)在线教学平台有哪些功能和服务需要完善?

三、 研究方法

(一) 研究对象

本研究以浙江大学竺可桢学院的本科生为研究对象。疫情期间,浙江大学依托学在浙大平台以及钉钉系统对所有本科生和研究生实施在线教学。全校共开设6271门本科生课和1027门研究生课。全校6万师生采用在线方式开展教和学。2020年春季学期开始前,浙江大学信息技术中心对全体教师开展了在线教学技能以及平台使用的全员培训。

浙江大学竺可桢学院对优秀本科生实施“特别培养”和“精英培养”,学院依托学校强大的学科和高水平师资,采用多元化培养模式和个性化培养方案(学生在大一及大二第一学期使用统一培养方案,从大二第二学期开始采用个性化培养方案),为优秀学生的个性充分发挥、潜能充分发掘提供张弛有度的发展空间。2020年春季学期,竺可桢学院面向学生开设227门在线课程,考虑到绝大多数大四学生春季学期以写毕业论文为主,本研究以竺可桢学院的大一、大二和大三本科生(1500人左右)为对象展开调研。

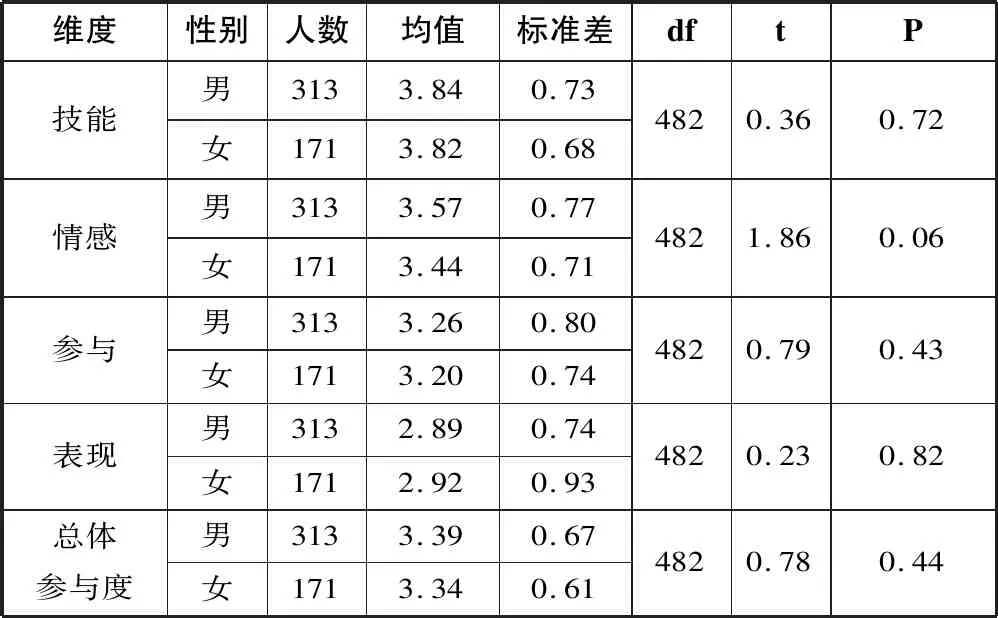

(二) 研究工具

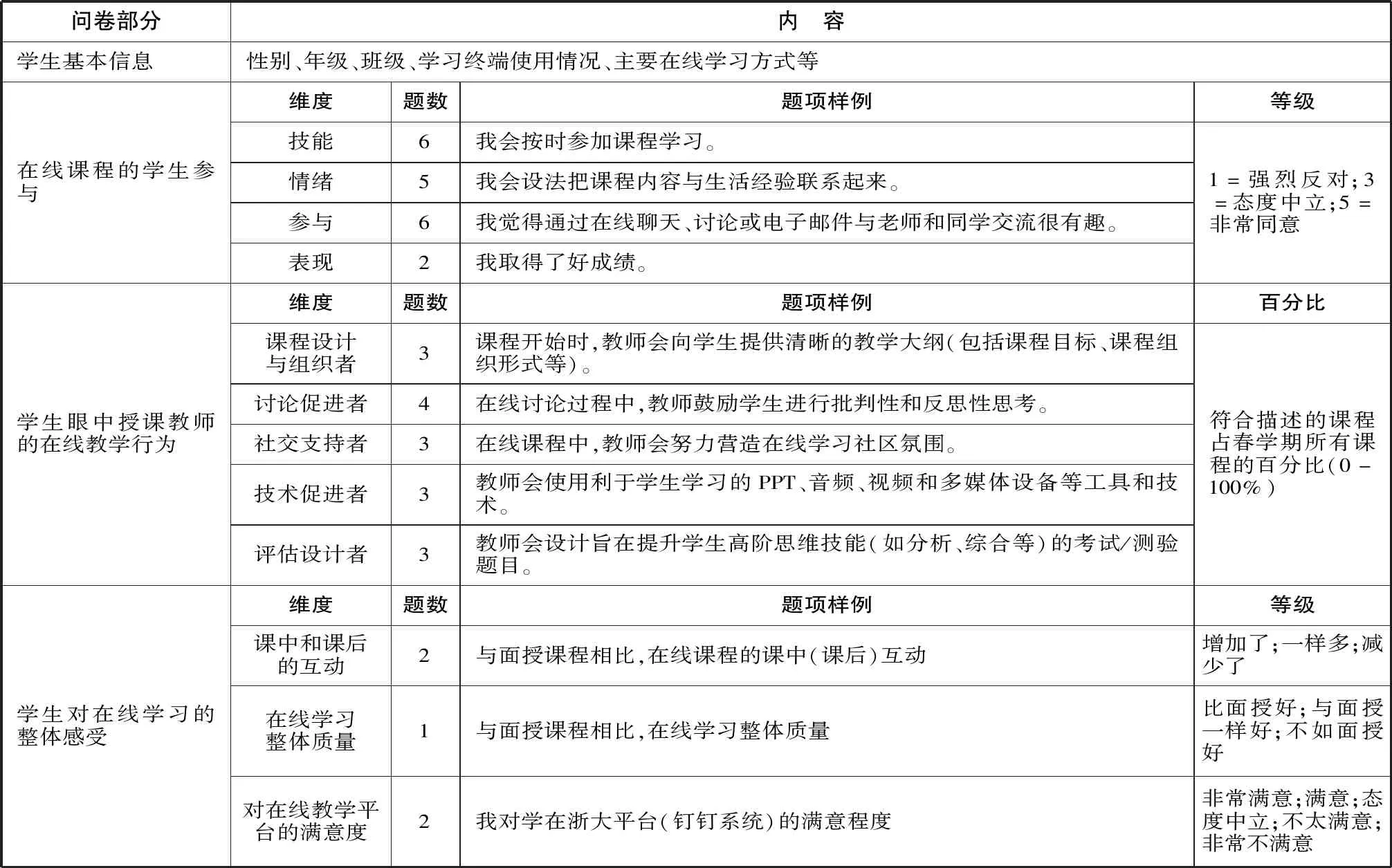

调研问卷包含五部分(见表一)。第一部分为学生基本信息,包括性别、年级、班级、学习终端使用情况、主要在线学习方式等。第二部分采用迪克森(Dixson,2015)编制的在线课程学生参与量表,共计19题,分别从技能、情绪、参与和表现四个维度测量学生参与情况。第三部分为学生眼中授课教师的在线教学行为,分别从课程设计与组织者、讨论促进者、社交支持者、技术促进者和评估设计者五大角色描述教师的在线教学行为(Hung & Chou,2015)。第四部分是学生在线学习感受,包括对课中和课后互动的感受、对在线学习整体质量的感受以及对在线教学平台(学在浙大平台和钉钉系统)的满意度。第五部分是开放题,主要了解学生在线学习的最大收获、最大挑战以及他们对在线教学平台功能和服务的完善建议。

表一 调查问卷的基本构成

(三) 数据收集

鉴于疫情期间教师和学生返校受阻,大部分时间居家教与学,调查问卷通过公共在线问卷平台问卷星发放。在浙江大学竺可桢学院本科生班主任和辅导员等老师的支持和协调下,研究团队将问卷链接发放至各班级学生群,问卷回收时间为2020年5月18日至6月4日,最终收回学生在线问卷484份,有效问卷为484份,问卷有效率为100%。

四、 调查结果分析

参与调研的学生中,男生313人(64.7%),女生171人(35.3%);大一315人(65%),大二116人(24%),大三53人(11%);混合班人数183人(占37.9%),巴德年班68人(占14%),之后是求科班59人(占12.2%)、交叉班45人(占9.3%)、人社班42人(占8.7%)、神农班21人(占4.3%)、图灵班20人(占4.1%)、机器人班15人(占3.1%)、公管英才班13人(占2.7%)、智慧能源班11人(占2.3%)和智能财务班7人(占1.4%)。

(一) 学生学习终端使用情况和学习方式

调研发现,使用单一终端学习在线课程的学生相对较少(8.3%),多以电脑为主。91.7%的学生通过多终端学习在线课程。电脑+手机(55.3%)、电脑+平板+手机(32.6%)是比较常见的组合方式。

学生在线学习最常用的是直播课,几乎所有学生(99.4%)通过直播课学习。其次是视频会议,68%的学生使用过视频会议学习。最后是录播课,43.8%的学生上过录播课。大部分学生(79.9%)采用多种方式学习,直播+视频会议、直播+视频会议+录播是比较常见的组合。

(二) 在线课程中的学生参与

调研发现,学生参与各维度的克隆巴赫(Cronbach’s alpha)系数均大于0.80,说明量表信度较高。具体而言,技能维度得分最高(M=3.84,SD=0.71),表明学生能够在在线教学平台进行较好的操作;其次为情感维度(M=3.53,SD=0.75),说明在线教学能提高学生的学习兴趣,促使学生将所学知识运用于实际生活;之后是参与维度(M=3.24,SD=0.78),说明学生在参与论坛讨论等较好。值得注意的是,表现维度的得分比较低(M=2.90,SD=0.98),说明学生觉得自己在在线课程中的成绩不是很好。整体而言,学生总体参与度一般(M=3.38,SD=0.65)(见表二)。

表二 在线课程的学生参与(n=484)

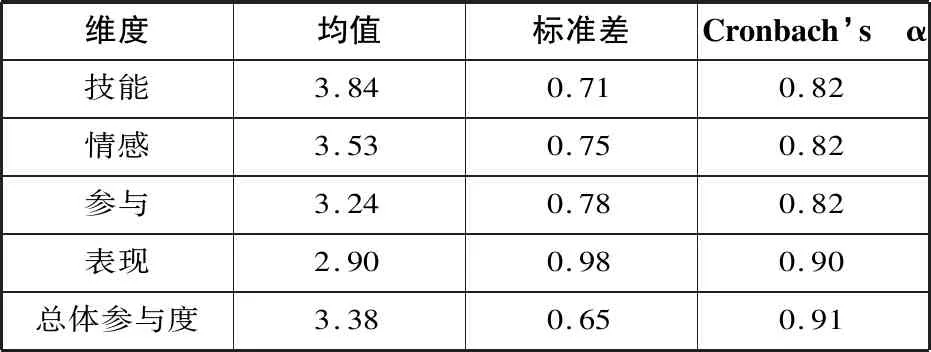

独立样本T检验结果表明,在技能、情感、参与、表现四个维度以及总体参与度方面,被调查的男生和女生均不存在统计意义上的显著性差异(见表三)。

表三 性别对在线课程学生参与的影响(n=484)

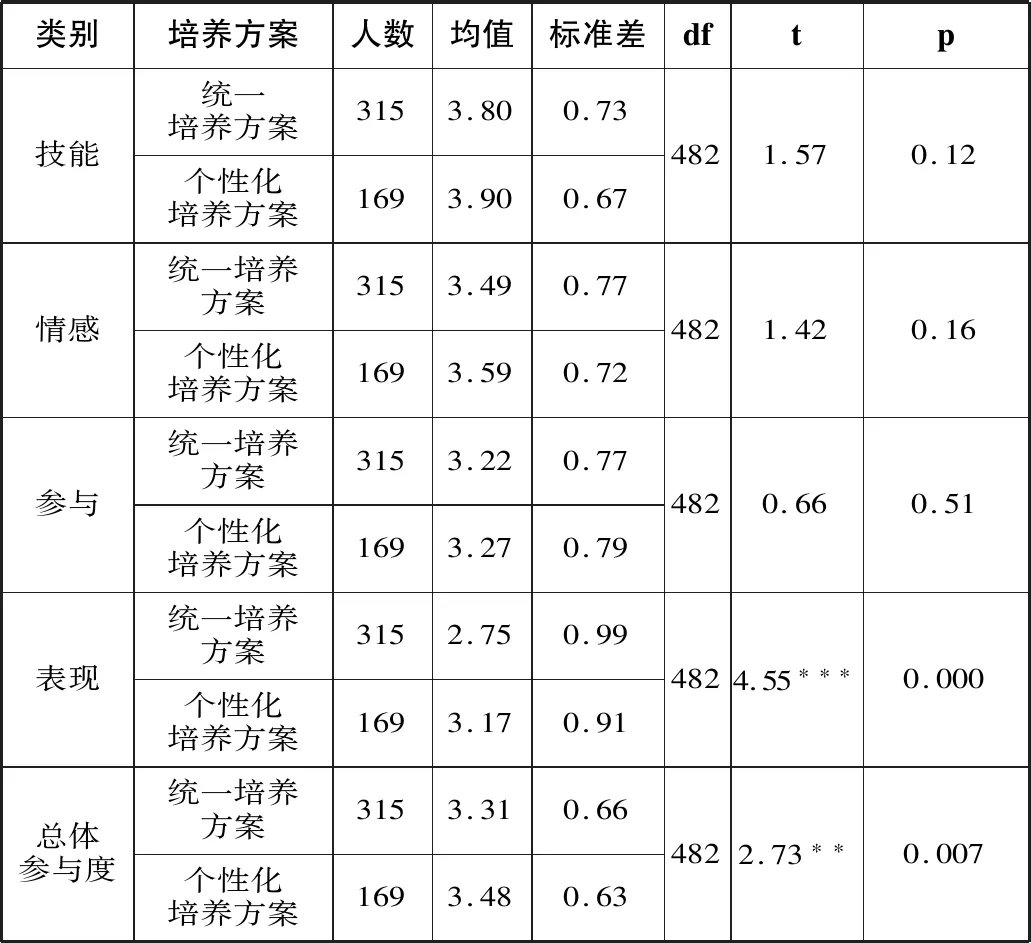

独立样本T检验结果表明,使用统一培养方案和使用个性化培养方案对学生参与的技能、情感和参与维度没有统计意义上的差异,不过,他们在表现维度以及总体参与度上差异显著(p<0.05):1)表现维度,T(482)=4.55;2)总体参与度,T(482)= 2.73。这说明使用个性化培养方案的学生在线学习总体参与度以及表现维度明显好于使用统一培养方案的学生(见表四)。

表四 不同培养方案学生的在线课程参与(n=484)

(三)授课教师的在线教学行为

调研发现,在平均87.78%的课程中,教师有课程设计与组织者的行为,平均84.85%的课程中教师有讨论促进者的行为,平均84.67%的课程中教师有技术促进者的行为,平均84.01%的课程中教师有社交支持者的行为,平均83.16%的课程中教师有评估设计者的行为(见表五)。学生眼中授课教师的在线教学行为非常积极,学生认为教师课程设计与组织者行为最多,其次是讨论促进者、技术促进者以及社交支持者行为,评估设计者行为最少。从最大值、最小值、平均值以及标准差可知,教师在线教学行为差异较大。

表五 授课教师的在线教学行为(n=484)

(四) 在线学习感受

调研发现,与面授课程相比,24.7%的学生认为在线课程的课中互动增加了,28%的学生认为一样多,47.3%的学生表示减少了;30.9%的学生认为在线课程的课后互动增加了,29.9%的学生认为一样多,39.2%的学生表示减少了。这表明,近四分之一学生认为在线课程的课中互动增加了,不到三成学生认为一样多,近一半学生认为减少了。对于在线课程中的课后互动,约三成学生认为增加了,近三成学生认为一样多,近四成学生表示比面授课程少。

对于在线学习整体质量,26.4%的学生认为在线课程比面授好,28.2%的学生认为在线课程与面授课程效果一样好,近一半(45.4%)学生认为在线学习不如面授好。

对在线教学平台(学在浙大和钉钉)的满意度方面,对学在浙大学习平台,68.8%的学生表示满意或非常满意,23.6%的学生持中立态度,7.6%的学生不满意;对于钉钉系统,71.1%的学生表示满意或非常满意,23.1%的学生态度中立,5.8%的学生表示不满意(见表六)。

表六 学生在线学习的整体感受(n=484)

(五) 在线学习的优势与挑战

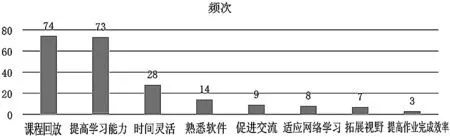

调研发现,学生认为在线学习的最大优势是课程内容有回放(74次)和学习能力有提高(73次),其他优势包括时间灵活(28次)、熟悉软件(14次)、促进交流(9次)、适应网络学习(8次)、拓展视野(7次)以及提高作业完成效率(3次)。

图1 在线学习的最大优势(n=216)

学生在线学习面临的最大挑战是缺乏自律(130次),之后依次是缺少交流(30次)、视力损害(19次)、作业量大(17次)、网络卡顿(15次)、时间紧张(14次)、操作性弱(14次)、反馈不及时(9次)、教师节奏快(7次)以及课程难度大(4次)。

图2 在线学习的最大挑战(n=259)

(六) 完善在线教学平台的建议

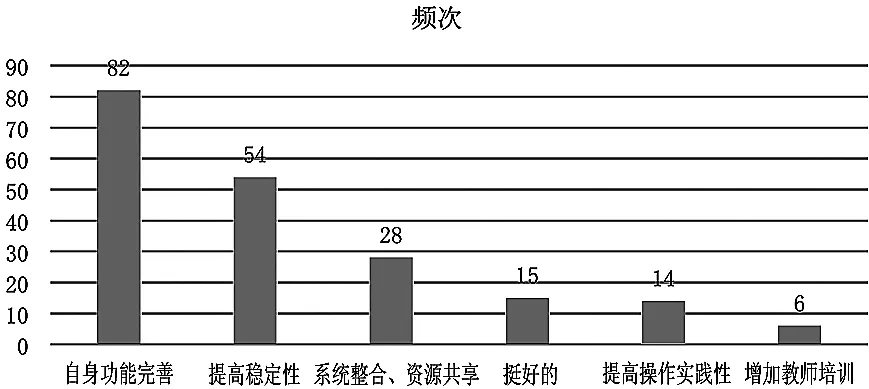

调研发现,学生反馈的在线教学平台完善建议共计199条(见图3),频次最高的是自身功能完善(82次)。其中,多样化的视频播放模式是学生最关注的,如添加快进或倍速等功能、设置快捷键等,作业提交也是学生提议较多的,如设置作业提交提醒(信息的筛选性提醒、提示声音个性化)、允许移动端提交作业等。此外,增加电脑签到功能、添加真实课堂的上下课铃声作为提示也是学生比较集中的意见和建议。之后依次是提高视频回放的稳定性(回放卡)和网络的稳定性(传输速度慢、直播延迟),以及系统整合、资源共享(28次)、提高操作实践性(14次)和增加教师培训(6次)。

图3 学生在线学习平台功能和服务完善的建议(n=199)

五、结论与讨论

本次调查发现,在2020年春学期,浙江大学竺可桢学院学生绝大多数使用多种终端学习,电脑和手机是最常见的组合。电脑因界面大,功能齐全,是首选的学习终端。手机屏幕小,但携带方便,便于学生随时随地学习。疫情出现前,学生自带设备是比较普遍的,但多数教师还未围绕自带设备开展以学习者为中心的教学设计,自带设备主要用于学生记笔记、完成作业、进行社交或娱乐活动。疫情使师生分离,自带设备成了学生学习的必要条件,学生利用自带设备最常用的学习方式是看直播课,如约三分之二的学生曾使用视频会议进行学习,43.8%的学生曾观看录播课,约八成学生采用多种方式(直播、视频会议以及录播课)学习。直播课适合大班课程,视频会议适合小班交流和讨论,录播课既包含现成的在线课程资源(如慕课),也包含教师事先录制好的课程,对大小班学生都适用。相对于传统课堂上教师口耳相授的教学方式,在线课程的突破时空限制、组织灵活、允许同步或异步授课等优势在本次调研中得到充分体现。

调研发现,在线课程的学生参与程度一般,他们在技能维度表现最好,情感和参与维度次之,表现维度得分最低。具体而言,对于按时上课、完成课程要求的阅读任务、记笔记、课堂听讲等学习活动,学生表现出较高的认同度;对于课程中付出努力、将课程内容与生活经验联系起来、设法让自己对课程产生兴趣、很想学课程内容等,学生也表现出较高的认同度;对于在线交流、小组讨论、帮助同学、论坛发帖、了解同班同学等,学生的认同度相对较低,说明在线课程的师生和生生交流水平不太理想,在线学习平台的交互功能使用还比较有限;对于取得好成绩、考试/小测验中表现不错等表现维度,学生认同度最低,说明学生对在线课程取得好成绩持保守态度。究其原因,这可能与在线学习的评价方式相关。莫瓦德(Moawad, 2020)调研了高校学生在线学习压力的来源发现,期末评估方式的不确定性是疫情期间学生在线学习压力的重要来源之一。约翰逊等(Johnson et al., 2020)的研究发现,高校教师认为,改变学生评价的方式,即从等级评价(A-F)转变为通过或不通过,这对学生而言是疫情期间在线学习面临的重要挑战。明确考试内容和评价方案、充分利用在线学习平台记录的学生学习过程性数据、从多个角度对学生进行综合评价是很多大学迫切需要解决的在线评价改革任务。

性别对学生在线课程的总体参与度及各子维度表现没有显著影响。但使用个性化培养方案的学生的在线课程总体参与度及表现明显好于使用统一培养方案的学生,这说明个性化培养方案的使用对提高学生在线课程总体参与度有积极的促进作用,尤其是对学生在线课程的表现有帮助,可能的原因是相对于统一培养方案的课程,个性化培养方案的课程专业性更强、更有针对性,班额也更小,教师对学生的关注也比较多,因此学生课程中容易投入,总体参与度高,表现也因此更好些。

参与调研的学生认为,八成以上的授课教师具有课程设计与组织者、讨论促进者、社交促进者、技术促进者以及评估设计者等行为。这表明,大部分老师较好地完成了从传统面授课程教师到在线教师的转型。在线教师不仅需要具备在线课程设计与组织的能力,还需要肩负在线讨论促进者、社交促进者、技术促进者、评估设计者等角色。已有研究表明,高质量的课程设计、多样化的交互、高效的评估能促进学生参与在线学习( Lai et al., 2019;Muir et al., 2019;Parsons,2017)。身兼多种角色对在线教师而言是个不小的挑战,而不同教师的在线教学行为差异也较大。本次调研发现证实了这一点。

调研显示,与面授课程相比,超半数学生认为在线课程的课中和课后互动增加了或一样多。课中和课后的师生交互和生生交互是学生答疑解惑以及促进学生深度学习发生的重要渠道。之所以出现不同的观点,原因一方面是学生接触的课程和任课教师不同,因此交互体验不一样,另一方面原因可能和学生个性有关。已有研究显示,有些学生在课堂上不愿意交流或发表观点,但在线学习愿意与老师和同学交流。传统课堂的课中和课后的师生和生生交互受时间和上课地点的限制,在线课程通过课程论坛空间等反而可供学生随时随地交流。因此,在线课程交互是否增加一方面取决于老师的教学设计,另一方面也取决于学生的能动性。

对于在线学习的整体感受,认为“不如面授好”的学生比例最高(45.4%),认为“比面授好”和“与面授一样”的学生占比都超过四分之一。两者总和超过半数,说明超一半的学生认可自己的在线学习表现,小一半的学生对自身的在线学习表现不满意,不同学生在适应在线学习方面存在明显差异。该结果与邬大光等(2020)的调研结果(“在线教学比传统教学效果差”的看法略占上风)略有不同。已有研究指出,同样的学习活动,无论是在线还是面对面,如果安排得当,它们在促进学生学习效果方面可以一样好(Neuhauser, 2010)。因此,无论是教师在线教学效果还是学生在线学习效果,如果出现不如面授效果的现象,教师和学生应从双方寻找可能的原因。学生在线学习整体感受的差异与学习者自身、外界条件等相关,这在开放性问题调研中得到了印证。例如,超一半的学生觉得自己“自律性差或不足”,其次是在线学习缺少交流、视力损害、作业量大、网络卡顿等。这都可能给在线学习带来负面影响。不过,学生能意识到“自律性”是最大的挑战,说明他们的学习元认知能力有所提升,同时,其他挑战也说明学生需要更多的在线学习经历以适应新的学习方式。

学生认为在线学习的最大优势是课程内容可以回放以及学习能力有提高,其他收获包括时间灵活、熟悉相关软件、促进交流、适应网络学习、拓展视野等。这说明,在线课程区别于面授课程的一大优势是授课内容可以回放,方便学生复习旧知,同时,师生分离以及在线学习平台辅助学习也在很大程度上促使学生自主学习意识和学习能力得到提高。此外,学生通过在线学习可以灵活地安排时间、有机会熟悉更多软件、适应在线学习方式,这些都是传统课堂所没有的。由此可知,如果利用得当,在线课程能带给学生很多有别于传统课堂教学的体验。

超过三分之二的学生对学在浙大学习平台以及钉钉系统表示满意或非常满意,说明平台基本能够满足学生的学习需求,这和邬大光等(2020)的调研结果相吻合,即平台可以让师生打破时空限制进行沟通,完成教学过程。少数学生对学在浙大和钉钉系统持中立或消极态度,说明学习平台仍有完善空间,后续需采取措施完善,更好地体现“以学习者为中心”的教学理念。从学生体验看,加强服务的个性化(任务的及时提示、提示声音的个性化)、便捷性(视频倍速播放、增加电脑签到功能)和真实性(平台上添加真实课堂中的上下课铃声作为提示)是提高平台服务质量的有效措施。

基于本次调研发现,研究者对高校在线或混合教学提出以下建议:

(一) 强化交互设计,提升师生交互水平

本次调研结果显示,大学生在线课程的交互有限。学生参与量表测量结果显示,学生参与水平一般,学生参与在线交流、小组讨论、论坛发帖等的积极性有待提高。很大比例的学生认为在线课程的互动,无论是课中还是课后,都不如传统课堂多。此外,缺少交流也被学生列为在线学习的主要挑战之一。这表明,在线课程虽然都有交互内容的设计,比如,教师会鼓励学生利用讨论区发表观点和评论他人观点,但在线学习讨论不会自动发生。授课教师应充分意识到在线教学与面对面教学截然不同的教学理念和教学方式(梁林梅等,2016),在线教学设计不能是传统面授课程的简单搬家,师生和生生分离状态下的交互设计需要精心组织和额外投入。根据优质在线课程的经验(李艳等, 2011),教师可以组织开展有挑战性和情景性的学习活动,以增加在线教学的互动性,如利用游戏化的竞争机制提升学生参与的兴趣和动机,通过情景创设提高小组协作性,并以具体成果的产出驱动提高学生参与质量。此外,已有研究发现,教师参与在线交流互动能明显提高学生参与度(Cho & Cho,2014;李爽等,2020)。因此,在开展直播或视频会议时,教师应积极参与在线讨论,促进学生对所学知识的深入思考和对话。

(二) 改善评价方式,注重过程性评价

本次调研结果显示,学生的学业评价需优化。学生参与量表的调查结果表明,学生表现维度的得分最低,即学生对在线学习的测评结果持保守态度。部分调研结果也发现,相较其他角色行为,学生认为教师的评估设计者行为略显不足。这从侧面说明,在线课程的评价环节还有优化空间。传统课程评价注重总结性评价,在线教学中,学生使用平台开展线上学习,很多学习行为数据在平台上留下痕迹,因此,教师可利用平台自动记录数据的优势,关注不同个体的差异性和全方位发展,通过5G提供的多元大数据的运算(情感计算、行为分析等),促使学习成绩的判定不仅取决于应试结果,还可包含人文素养、社会活动能力等综合技能,即学习感知不仅仅依据满意度评价,信念、幸福感等也可作为重要的参考指标(翟雪松等,2019)。具体而言,教师可以将电子档案袋、同伴评价等作为过程性评价手段,强调评价的诊断和反馈功能,真实、动态地记录学生学习过程的投入,实现过程性评价,为学生发展提供更有针对性的改进建议(袁莉等,2014)。此外,评价的转变不仅体现在过程性上,还需关注个性化。例如,通过电子书包记录学生的个性化学习行为路径,然后基于大数据技术实现个性化评价(牟智佳,2014),这也是智能时代个性化学习的内在要求。

(三) 提高自律能力,巩固在线学习效果

缺乏自律是学生反映的在线学习的最大挑战。本次调研的学生来自浙江大学竺可桢学院,这些学生是高考的佼佼者,是最优秀的本科生群体,自律性是他们在线学习的最大挑战,可想而知对于普通大学生而言,挑战可能更为巨大。学生缺乏自律的原因很多,比如,在线教学没有吸引力、身边诱惑多(如游戏、各种媒体资讯等)以及学生自身因素等。疫情期间,没有老师面对面督促以及优秀同伴的压力,学生在居家环境下容易对学业松懈。居家环境或师生和生生分离状态需要学生有较强的自律性,由此教师(或学生自己)引导学生的做法可以包括:1)科学规划,自我约束。比如,制订明确且细致的学习计划,做好学习内容的分配,如从易到难,层次分明,还要合理安排时间,将学习和休息时间均衡协调。2)有效监督,互相激励。例如,和同学建立交流群(微信群、QQ群或钉钉群),任务完成及时打卡,遇到问题共同探讨解决。3)设置奖惩制度激发动机。除学校考评外,学生也可以从自身角度出发,完成任务及时奖励。4)家长配合营造良好的学习环境。安静的学习场所、充足的学习资源(图书等)、便捷使用的设备、及时的学习辅导都是提高学生学习自主和自律的有效途径。

(四) 完善平台功能,提高学习服务质量

本研究收集了学生对在线学习平台的建议,根据用户体验理论以及用户满意度理论,这些建议是真实而宝贵的。虽然已有平台能满足学生的基本需求,但平台功能和服务质量还有提升空间。例如,提高回放和作业提交的灵活性(增加快进和倍速、作业提交提醒、提示声音个性化等功能)、提高系统和网络的稳定性、统一门户提高资源共享率。高校还可以借助云计算、大数据、学习分析、人工智能等新兴技术,让在线教育更加便捷、精准和个性化,具体而言,包括基于云计算技术打造云学习环境,提高服务的便捷性,学生可以通过各类终端随时随地享受云端的学习服务,学习的过程性数据也能够存储云端,方便后续基于大数据的学习分析;基于学习分析的个性化推荐实现因材施教,即通过对学生学习过程的数据分析,并结合知识图谱,为学生推荐个性化的学习资源、同伴或路径,然后生成个人画像供学习者反思;利用人工智能算法帮助学生精准定位,提高学习资源的获取效率,例如,通过提取回放视频的关键信息并进行标记,使检索更具智能性和灵活性。

总之,2020年的新冠疫情改变了全球教育的生态系统,全国高校师生被卷入了这场大规模的实验之中,其中师生或喜或悲,在线教学质量是优是劣,都值得教育研究者一探究竟。本研究以浙江大学竺可桢学院本科生为例,开展了疫情期间的在线学习经历调研,旨在了解大学生经历一学期在线课程后的真实学习体验和感受,从中发现在线教育的优势与问题,希望调研的结果为接下来更为长期的高校混合教学实践提供改革依据。