基于学科从属规律与“家族相似性”的体育旅游学科属性辨析

2020-09-26皮常玲王璐王红英郑向敏

皮常玲 王璐 王红英 郑向敏

摘 要: 作为一门多学科交融的新专业,体育旅游的学科属性尚不清晰。基于我国体育旅游专业形成的背景,从旅游学与体育学的视角入手,在对体育旅游专业学科归属的学者认知异同分析的基础上,从交叉学科命名的从属关系、从属规律分析体育旅游的学科属性。借助学科种属的“家族相似性”分析方法,从学科术语体系、活动形式、消费动机与活动影响、学科基础理论体系等方面对体育旅游的学科种属“家族相似性”进行辨析,提出体育旅游专业归属旅游学科的研究结论,明确体育旅游专业的学科属性。

关键词: 体育旅游; 学科属性; 术语体系; 家族相似性; 体育学; 旅游学

中图分类号: G80-05 文献标志码: A 文章编号: 1000-5498(2020)09-0001-11

DOI: 10.16099/j.sus.2020.09.001

“从学科角度上看,体育旅游专业究竟属于体育学还是旅游学”,这个问题朱红香早在2008年发表的《体育旅游的界定及归属问题》[1]一文中针对当时体育旅游作为一个专业已在我国多所体育院校设立的现实背景提出。但到目前为止,还鲜有学者对此做出比较明确的回答。

体育旅游相关研究成果多来自体育学界的学者,体育旅游专业也基本设置在体育院校。2018年教育部本科专业新增目录中首次出现体育旅游专业(代码为040212TK,其中T代表国家特色专业,K代表控制性专业),其归属于教育学,授予教育学学士学位,招收体育类考生(上海体育学院为国内第1所获得教育部批准拥有此专业正式招生资格的院校)。在政府行政管理上,目前多数与体育旅游相关的政策文件和规范标准基本由国家体育总局或国家体育总局联合国家旅游局出台、颁布。目前众多体育旅游相关企业也归所在地体育局而非文化和旅游局管理。许多体育院校设置的旅游管理专业多以旅游管理专业(体育旅游方向)的方式招生,授予管理学或教育学学位,采用“旅游管理+户外运动=体育旅游”的模式[2]进行办学和人才培养,而在许多旅游院校的旅游管理专业课程体系中,也设置运动休闲、体育旅游或户外运动等相关课程。以上诸多矛盾的出现在一定程度上归因于体育旅游专业的学科属性不清晰。因此,辨析体育旅游的学科属性,对于正确认识体育旅游专业与其他相关专业的异同、办好体育旅游专业、促进体育旅游人才培养、引导体育旅游领域的学术研究等具有重要意义。本文根据交叉学科命名的从属关系与从属规律、学科种属的“家族相似性”逻辑,从旅游学与体育学的不同视角辨析体育旅游专业(本科)的学科属性,希望引起学界共鸣。

1 我国体育旅游专业的形成与现状

1.1 国际体育旅游人才培养与专业形成的历史简溯

1966年Anthony[3]为英国健身休闲顾问委员会撰写的Sport and Tourism被认为是国际上最早的体育旅游研究成果。1990年国际性体育旅游组织——体育旅游国际委员会成立,并从1993年开始每年举行1次體育旅游年会。1993年后,美国、英国和澳大利亚一些大学开始授予体育旅游专业的硕士、博士学位,体育旅游管理认证也在行业内开始推行[4]。2000年10月在澳大利亚堪培拉举行了以“体育引发的旅游”为主题的学术研讨会,此后与体育旅游相关的课程培训、体育旅游人才培养、职业经理人认证工作和体育旅游理论研究等得到了国际体育旅游组织和各国政府、体育与旅游行业的重视与关注,国外许多大学也开始设置体育旅游相关课程。2000年Swart对英国、美国、比利时、澳大利亚、韩国、加拿大等国的28所高等院校开设的体育旅游课程进行调查发现:被调查院校中设置与体育旅游相关的课程共84门;78%的学校确认体育旅游已成为体育学或旅游学教学模块的一部分,并已开课;40%的学校表明需要体育旅游方面的专家和人才[5]。国际体育旅游的快速发展和人才需求,以及对体育旅游学科属性相关研究的兴起,对我国体育旅游专业的形成具有较大促进作用。

1.2 我国体育旅游专业形成的背景与现实需求

1.2.1 产业快速发展的背景

体育旅游专业的形成既源于人们对旅游活动和体育运动的需求,也源于我国体育和旅游产业快速发展的需要。尽管我国旅游产业的发展只有30余年的历史,体育产业相对旅游产业发展更晚,且目前体育与旅游2个产业自身的理论体系尚不完善,但自1994年以来,我国体育旅游收入以每年30%~40%的速度增长,2000年我国体育旅游收入就占全年旅游收入的10%[1]。2008年北京奥运会成功举办以来,我国体育旅游产业进入快速发展时期。作为与人类健康直接关联的一种旅游活动,体育旅游是一种专业性与业余性兼容的观赏性旅游活动(如观看足球比赛、奥运会等),也是一种大众参与、大规模、多频次的康体旅游活动(如马拉松赛、自行车赛等),还是一种具有挑战性、专业性、体验性的参与性旅游活动(如山地徒步、森林穿越、极限挑战等)。体育旅游活动具有的这种独特性不仅体现了体育旅游与其他旅游活动形式的差异,也凸显和拓展了旅游体验的内涵。体育旅游带来的“运动与健康体验”不仅更具时代魅力,而且能对游客产生更大的黏性和参与活动的高重复性。体育旅游的这种高黏性和高参与重复性在提升体育与旅游产业经济效益的同时,促进了体育与旅游产业的融合,拓宽了体育产业化和社会消费化路径,业界的运营管理急需体育旅游人才。

1.2.2 体育旅游人才培养的现实需求

文献检索结果显示,我国有关体育旅游最早的研究是旅游学者王仕平[6]于1989年发表在《旅游学刊》上的论文。此后体育学界学者才开始大量进入,并成为体育旅游研究的主力军。尽管1999—2018年我国学者有关体育旅游的研究论文发文量将近900篇,刊发体育旅游相关学术论文的刊物覆盖16种体育类期刊和2种旅游类期刊[7],但对体育旅游的概念体系、理论体系、方法体系、学科属性、政策法规体系、标准规范体系等方面的研究仍不足。2003年以后,在体育旅游人才培养和专业设置方面,尽管体育旅游作为旅游管理专业(体育旅游方向)开始在天津体育学院、成都体育学院等多所体育院校设立并招生,但均采用“旅游管理+户外运动=体育旅游”的模式进行办学和人才培养[2],授予管理学或教育学学位,且一些院校中途又停办、停招(如天津体育学院2016年、沈阳体育学院2017年体育旅游方向停招)。作为旅游学与体育学交叉融合的新专业,体育旅游2018年才正式进入教育部本科专业新增目录,其归属于教育学,授予教育学学士学位,招收体育类考生,且教育部授权可按新增专业目录招生的院校仅有上海体育学院和首都体育学院。可见,体育旅游学科与专业设置、人才培养严重滞后于体育旅游产业的快速发展。

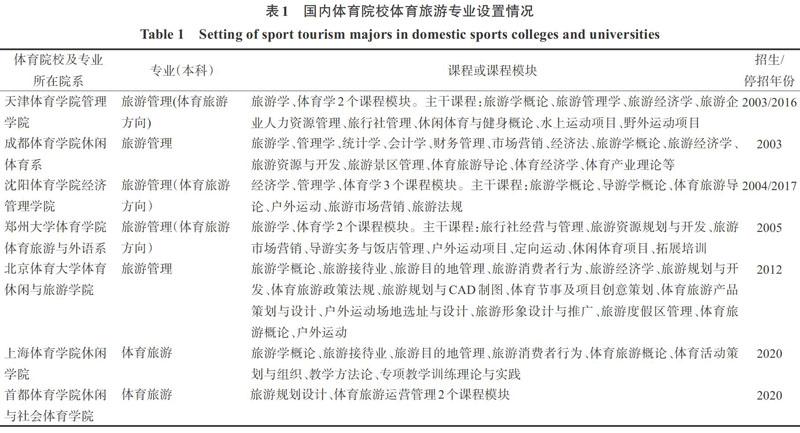

1.3 我国体育旅游专业设置及人才培养目标

2018年前体育院校主要以旅游管理专业(体育旅游方向)的本科办学方式培养体育旅游人才,以培养旅游管理专业人才为主要目标,且均授予管理学学位。例如,成都体育学院旅游管理专业(体育旅游方向)的人才培养目标(2015—2017年版)为:培养德、智、体、美全面发展,适用于现代旅游业发展需要,具备较高的现代管理理论素养和系统的旅游管理专业知识、体育理论与实践知识,具有人文素质、国际视野、创新意识、创业精神、实践能力和社会责任,能够在企事业单位、教育机构、政府相关部门、行业协会等从事山地体育运动项目的旅游策划等工作的“一专多能型”高素质应用型人才。沈阳体育学院旅游管理专业(体育旅游方向)的人才培养目标(2016年版)为:培养德、智、体、美、劳全面发展的具有体育旅游专业知识,能在旅游行政管理部门、旅游企业从事体育旅游经营、管理工作的应用型人才。天津体育学院旅游管理专业(体育旅游方向)的人才培养目标(2015年版)为:基于就业市场的需要,培养适宜在旅游景点、宾馆、旅行社和户外运动俱乐部等企事业单位从事旅游体育技能指导、经营管理、旅游市场开发和旅行社管理等工作的应用型专门人才。北京体育大学旅游管理专业(体育旅游方向)的人才培养目标(2018年版)为:培养具有扎实的旅游管理、规划设计、体育运动的基础理论知识,具备较强的体育与旅游跨界融合创新能力,能在与体育、旅游、规划设计相关的各级政府部門、社团组织、企事业单位从事体育旅游的策划与规划、运营与管理的高素质应用型人才。体育院校多采取“旅游学+体育学”的课程模块或“经济学+管理学+体育学”的课程模块。国内体育院校体育旅游专业设置情况见表1。

2018年体育旅游正式进入教育部本科专业新增目录后,第1所获得教育部此专业正式招生资格的院校——上海体育学院将人才培养目标定位为:培养德、智、体、美全面发展,具有良好的休闲人文素养,系统掌握体育旅游基本理论、体育旅游经营与管理方法,以及市场开发与经营、项目策划与评估、休闲运动咨询与指导、旅游战略制定与规划等交叉融合的多学科综合知识理论,系统接受从事体育旅游业态所需的新业态运营与管理,新产品策划、开发、营销实践能力训练,具备运动健身与休闲康养指导能力,能导游、精策划、会经营、善管理,熟悉智慧体育与旅游运作,具有良好的职业道德与素质、创新开拓精神和国际化视野的复合应用型体育旅游专业人才。该专业采取“旅游学+体育学”的课程模块,授予毕业生教育学学位。

从旅游管理专业(体育旅游方向)与体育旅游专业的人才培养目标看,前者主要以培养旅游管理专业人才为目标,而后者更体现培养“旅游+体育”的复合应用型体育旅游专业人才的目标。

2 体育旅游专业学科归属认知的异同

体育与旅游学科都具有社会文化活动性质[8]。体育旅游是一种社会文化活动不存在异议,但从字面上看,“体育旅游”由“体育”和“旅游”2个相对独立的概念组成。按照构词法原理,体育旅游中的“体育”与“旅游”可以是并列关系, 也可以是偏正关系。在主从关系中,是“体育”从属于“旅游”还是“旅游”从属于“体育”存在歧义。

2.1 体育旅游中“体育”与“旅游”的观点与认知差异

2.1.1 体育中的“旅游”

学界普遍认为,“体育”是一种具有竞技规则、组织、体系的“身体运动”或“活动”,“旅游”是一种休闲和游憩活动。例如,Standeven等[9]认为,体育旅游中包括从休闲、游憩到体育赛事所有的旅游行为,其商业行为附属于“体育”行为,并同意Coakley提出的“只有诸如每周定期进行慢跑、骑行等未受规则约束、无竞技性质的活动才能称为‘游憩,而那些对身体素质和身体活动激烈程度有一定要求,有竞技规则、组织、体系,且具有自由性和自发性因素的活动则称为‘体育”的观点。日本学者川西正志等[10]认为,“休闲体育”是一种“旅游”现象,如果说休闲的本质是具有选择上的自由度和给予人的实质性满足体验,那么许多体育在参与形态上就是休闲。金银日[11]认为,运动员个人或团队因体育竞赛、训练需要出行到非惯常环境产生的移动、住宿、乘坐交通工具、餐饮等行为属于旅游活动范畴,并指出西方相关研究将职业体育运动员个人或团队的出行行为纳入体育旅游研究范畴。维德等[12]认为,含有体育内容的旅游和有体育参与的旅游是一种“旅游”活动。昌晶亮等[13]认为,不具备旅游的异地性、暂时性、非就业性等基本属性的体育活动(如未离开居住地进行的跳舞、登山、打网球、打高尔夫球等体育活动)是一种体育活动,而非旅游活动,只有出于体育需求或体育兴趣等与体育相关的动机,离开其常住地前往异地的旅行和逗留活动才能称为“旅游”。闵健[14]认为,体育旅游是一项融体育、娱乐、探险、观光为一体的专业性旅游服务产业。王丽霞等[15]认为,一些活动诸如徒步、登山、攀岩、越野、自行车拉力赛等不以旅游为主要内容和目的,而是为了在异地环境中达到体育目的和运动效果的,且以体育活动的成功与否为评价标准,并由体育行业、体育组织、体育管理部门提供服务、组织管理的,具有一些旅游形式的体育活动应归为体育活动。

2.1.2 旅游中的“体育”

对于旅游中“体育”的认知,学界有2种比较一致的观点:①体育在旅游中作为一种旅游资源和旅游吸引物存在。金银日[11]认为,观赏型体育等相关要素属于人文旅游资源,其价值存在持续性与不确定性,参与型体育等相关元素属于自然旅游资源,其价值体现在自然环境的创造上,具有特殊自然环境体育运动场所特有的吸引力。汪德根等[16]认为,体育资源和一定的体育设施是体育旅游的条件。邓明艳[17]认为,体育旅游是借助体育运动项目实现娱乐、休息、健身、交际、观光等目的的旅游活动。王丙新[18]、刘凤香[2]认为,体育作为旅游资源具有价值利用的可重复性,参与性,体验性,精神、意志的挑战性,运动促进健康、增强体质的健身性,一定的运动技术专业性与体验专业知识性。②体育在旅游中作为一种动机、行为和目的存在。目前体育旅游研究对象更多聚焦于体育赛事参观者与体育活动参与者[11]。因此,研究者在相关研究中普遍将体育作为旅游活动的一种动机、行为和目的。例如,Hall等[19]认为,在余暇时间里,人们会主动从事身体或游憩活动等,并离开生活圈参加非商业性、与体育有关联的活动或以体育观赏为目的的旅行。Weed等[20]、Gammon等[21]认为,以体育观赏或参加体育活动的方式度过休息(节假)日,并在惯常生活圈外旅行或滞留期间,直接或间接从事竞技性或游憩性活动的个人或集体,其主要目的是进行体育活动。Gibson[22]认为,体育旅游是为参加某种身体活动和参观比赛活动,或以与身体接触活动有关的体育吸引物为目的,余暇期间暂时离开日常生活圈而进行的旅行。Standeven等[9]认为,体育旅游是一种心情放松的,非商业或与商业目的无关的,离开居住和工作区域,主动或被动参与与体育活动有关的旅游行为。Hinch等[23]认为,体育旅游是在有限时间内离开生活圈,以具有特定规则和一定技能需要的体育活动为目的的旅行。

旅游与休闲、旅游与游憩、休闲与体育、体育与游憩之间概念要义重叠、边界模糊,且有内涵差异、归属难辨的关系。考虑到目前学界对“旅游、休闲、游憩”“体育与休闲、体育与游憩”之间关系的研究还未达成一致的现实情况,笔者采用胡塞尔现象学理论的“現象学悬置”方法[24],将与体育旅游学科属性相关性不是非常紧密的这些问题“悬置”起来,而主要考虑与体育旅游学科归属最相关的“体育与旅游”这一核心问题。

2.1.3 国务院办公厅及旅游行政管理部门文件中的“旅游”与“体育”

国家旅游局主编的《中国旅游百科全书》[25]将体育旅游定义为“以运动健身为目的的或者结合体育比赛而开展的旅游活动”。国家旅游局组织编写的岗位培训系列统编教材《新编旅游学概论》[26]将诸如滑雪、狩猎、高尔夫球等与体育相关的活动归属于娱乐旅游和健康医疗类旅游,并将体育旅游作为一个亚类归属于健康医疗类旅游。《旅游产业规划指南》[27]将体育相关活动纳入健身康复型旅游产品和猎奇型旅游产品范畴。在国家旅游局出台的《中国旅游资源普查规范》(2018年版)的旅游资源分类中,与体育相关的冰雪地被纳入水域风光类(B类)资源,康体游乐休闲度假地、体育场馆被纳入建筑与设施类(E类)资源,民间健身活动与赛事、体育文化节被纳入人文活动类(H类)资源。在《旅游资源分类、调查与评价》(GB /T 18972—2017)的旅游资源基本类型释义表中,冰雪地、游憩海域被归于水域景观类(B类)资源,康体游乐休闲度假地、体育健身馆场被归于建筑与设施类(E类)资源,传统体育赛事、民间各种体育表演等被归于历史遗址类(F类)资源。2016年11月国务院办公厅颁布的《关于扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》(国办发[2016]85号)提出,将体育旅游纳入旅游度假区等国家和行业标准要求。国家旅游局与国家体育总局于2017年9月联合出台的15条体育旅游精品线路和2018年2月出台的18条“2018春节黄金周体育旅游精品线路”均按旅游产品形式进行发布。可见,国务院办公厅、国家旅游局的官方定义、规范标准文件及国家旅游局与国家体育总局的相关文件均将相关体育休闲活动纳入旅游活动范畴,并认为旅游对休闲体育有直接的兼容性。

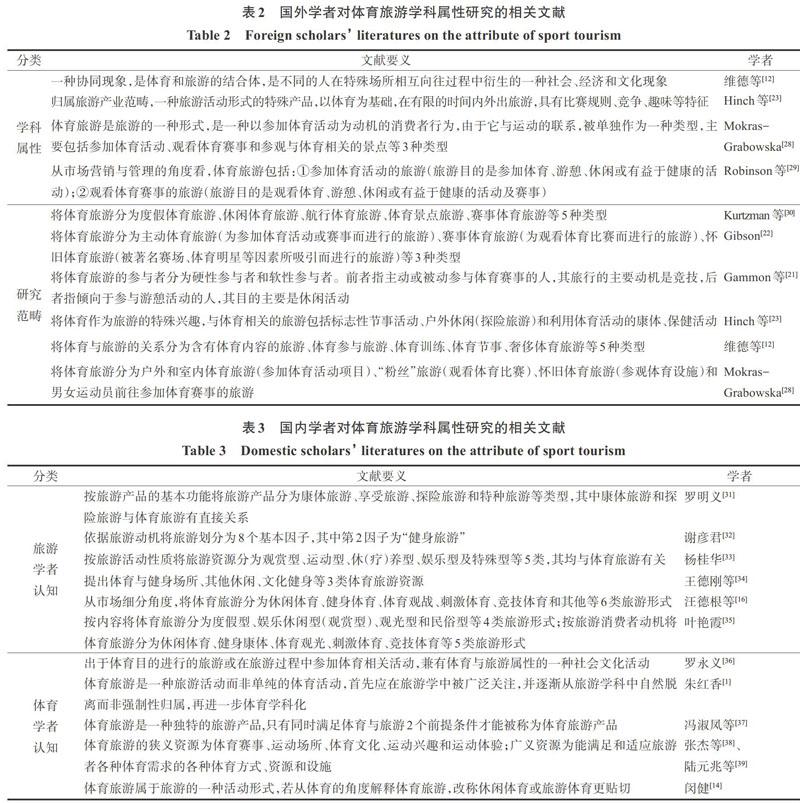

2.2 体育旅游学科属性的文献观点与认知异同

文献检索发现,国内外学者对体育旅游学科属性与分类的相关研究较少且零乱,一些代表性的文献观点和学者认知如表2、表3所示。

根据不同学者基于不同学科角度和研究视角对体育旅游学科归属的研究,大致可归纳为以下几个共识:①体育旅游是体育和旅游的结合体,是兼具体育与旅游属性的一种社会文化活动,也是一种社会、经济和文化现象;②体育旅游归属旅游产业范畴,是一种旅游活动形式的特殊产品;③体育旅游研究范畴可从不同研究视角分为多种类型。

3 体育旅游的旅游学科属性辨析

作为一门独立的学科其必然有归属的母学科。任何交叉学科或边缘化产生的新学科命名有学科从属的关系和规律,任何学科在发展中也存在种属衍生的层级关系[40]。戈茨[41]提出学科种属的“必要与充分条件”和“家族相似性”2种原型概念结构,并认为多数概念可被视作基于必要与充分条件或“家族相似性”结构的变式。根据前人观点,依据学科从属的关系和规律,通过追溯学科种属的“家族相似性”可解释某个专业的学科归属。因此,笔者从交叉学科命名的学科从属关系与从属规律、学科种属的“家族相似性”2个方面探讨体育旅游的旅游学科归属。

3.1 交叉学科命名的学科从属关系与从属规律

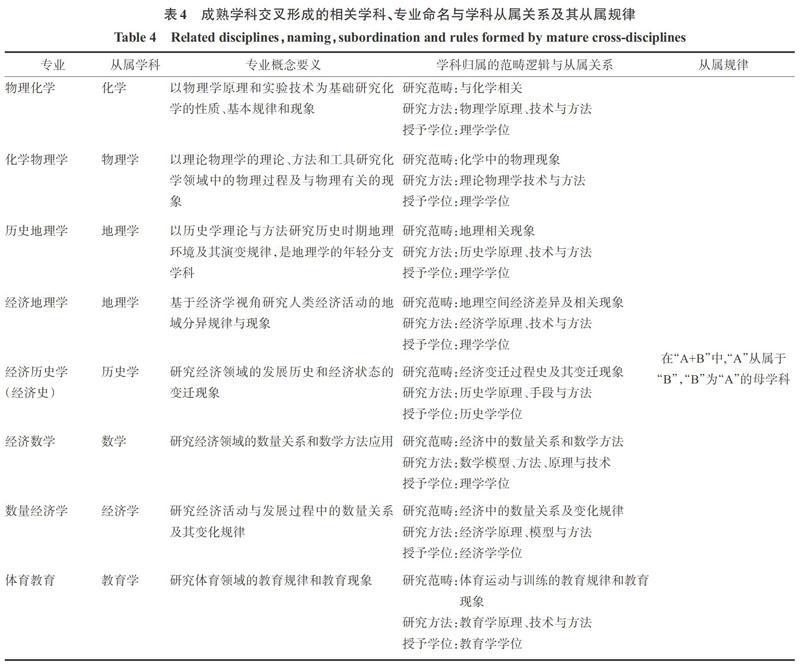

任何交叉学科或边缘化产生的新学科命名都存在学科从属的关系和规律。任何一门学科要独立出来,都必须形成适合于本学科的研究对象、独特的研究方法以及结构严谨的框架体系。由于受自身和外部的双重影响,学科从属的现象仍层出不穷[42]。“从属”是指某些事物属于更强大的复合体或更大一组事物的状态[43],学科从属主要表现在该学科以相关的学科逻辑为基准进行的定位[44]。学科从属关系通过学科位置体现,其主要划分依据是学科研究对象[45]。体育各学科从不同角度、层次对体育的某一领域、过程进行研究,形成了学科间的从属关系和并列关系[46]。“规律”是客观的“规定”和“戒律”。马克思主义哲学认为,规律是指同一类现象的本质关系或本质之间的稳定联系,是事物运动过程中本身所固有的本质联系和必然趋势。唯物辩证法认为,一切事物的变化发展都是有规律的。在整体和部分的关系、系统和要素的关系中,部分从属于整体,部分与整体之间存在因果辨证关系,从规律的根本内容看,规律包括自然规律、社会规律和思维规律。思维规律是人的主观思维形式对物质世界客观规律的反映。学科从属规律属于思维规律,是对学科从属关系存在的一些客观规律及“规定”的反映。可见,体育旅游这一交叉学科的学科属性研究可借鉴一些成熟学科交叉专业命名的学科从属关系与规律进行相关分析和研究。

根据交叉学科的命名经验和规律,2个学科交叉或边缘化产生新学科的从属关系多采用偏正关系的词组命名。可借鉴并用于体育旅游专业学科属性辨析的相关成熟学科交叉形成专业命名中的学科从属关系与从属规律如表4所示。

从表4可见,所有成熟学科交叉专业命名的学科从属关系与从属规律均遵循专业命名的前后从属关系,即在“A+B”中,基本遵循“A”从属于“B”的规律,即“B”为“A”的母学科。表4列举的所有成熟学科交叉专业的名称均符合专业命名的“A+B”中,“A”从属于“B”的从属规律。如:在“物理化学”中,A(物理学)从属于B(化学),母学科为化学;在“化学物理学”中,A(化学)从属于B(物理学),母学科为物理学。学科交叉形成的新专业命名这一从属关系与规律在体育学者对体育旅游的研究中也获得支持。如Sofield[47]、Gammon等[21]认为,在体育与旅游结合的过程中,不仅产生了体育旅游,还产生了旅游体育。体育旅游的旅游者必须以参与或观赏体育活动为首要旅游动机。闵健[14]认为,如果从体育的种属角度解释体育旅游,则不能称为体育旅游,应改称为休闲体育或旅游体育更贴切。这些学者在研究中阐述“体育旅游” “旅游体育”的从属关系时均按偏正关系规律,即“A(体育)”从属于“B(旅游)”的从属关系。

3.2 基于交叉学科命名的从属关系和从属规律分析

基于表4成熟学科交叉形成的相关专业命名与学科从属关系、从属规律分析,按照交叉学科命名的从属关系和从属规律,“体育旅游”的“体育”和“旅游”应属于偏正关系,即體育旅游中的“体育”从属于“旅游”,“旅游”是其实质和形式,“体育”是其特征,是一种“具有某些体育属性的旅游”[14]。体育与旅游2个学科交叉或边缘化,也可产生如竞技体育、群众体育等具有“体育家族相似性”“某些旅游属性”的体育新专业——“旅游体育”。从概念的属性上看,“体育旅游”和“旅游体育”是2个不同属性的概念:前者是旅游的属概念,后者是体育的属概念;前者归属于“旅游活动”,后者归属于“体育活动”;前者具有旅游学科属性,后者归属体育学科属性。因此,笔者认为,体育旅游中的“体育”从属于“旅游”,“旅游”是“体育旅游”的母学科,这也符合表4成熟学科交叉专业命名的从属关系与规律。笔者的观点也得到一些体育学者的文献支持。如:刘凤香[2]认为,体育旅游属于旅游学科范畴,其母学科是旅游学;闵健[14]认为,如果从体育的种属角度解释体育旅游,则不能称为体育旅游,应改称为休闲体育或旅游体育更贴切。

3.3 基于术语体系的学科种属“家族相似性”分析

“家族相似性”是指同一家族的2个成员之间存在相似性,家族成员之间不同的相似点使得家族成员能够相互联系在一起[48]。学科群之间和学科群内部各学科之间具有一定程度的“家族相似性”。核心学科之间相似度较高,而核心学科与边缘学科之间的相似度较低;边缘学科与邻近学科群的边缘学科相似度较高。不同学科之间可通过“家族相似性”构成一个连续、完整的统一体[49]。作为体育学与旅游学融合交叉形成的“交叉”专业,体育旅游在逻辑起点、核心概念词群、术语体系、研究领域与研究方法体系等方面必然存在体育学科和旅游学科的“家族相似性”基因。因此,笔者通过旅游学、体育学和体育旅游的逻辑起点、核心概念词群、术语体系的学科种属“家族相似性”分析体育旅游的学科属性。

根据前人观点,体育学的核心概念词群为人、行为、运动、体质、健康、促进等[50-53],旅游学的核心概念词群包括旅行、移动、经历、体验等[54-56]。因此,如果从体育旅游的逻辑起点“旅体活动”出发,可将体育旅游的核心概念词群表述为旅游、体育运动、康体活动、体育活动行为与经历、旅体活动与健康体验等,术语体系则包括旅游、体育运动、康体活动、体育行为、活动经历、旅体活动、体质增长、健康促进、康体体验等。体育学、旅游学与体育旅游三者的逻辑起点、核心概念词群和术语体系之间的关系如表5所示(具体分析方法与过程笔者将另文专述)。

从表5中有关旅游学、体育学、体育旅游三者之间的逻辑起点、核心概念词群、术语体系的关联性分析可见,体育旅游的核心概念词群(旅行与旅游、旅体活动、运动行为、经历与体验、游览活动、身体锻炼、健康促进等)、术语体系(旅行、旅游、运动、康体活动、体育行为、活动经历、异地体验、体质增强、身体锻炼、休闲度假、健康促进、康体体验等)与旅游学的核心概念词群、术语体系具有更多相同学科种属的“家族相似性”。体育学研究的靶向是人的身体与体质,研究的终极目标是人类的健康教育与促进;旅游学研究的焦点是旅游者的旅游移动过程及其活动中的经历与体验。

3.4 基于活动形式、消费动机与活动影响的学科种属“家族相似性”分析

体育旅游中的“旅游”是活动参与者的一种暂时性的空间移动和在非惯常环境的停留,具有明显的旅游学科种属“家族相似性”。体育旅游活动是以旅游活动为形式、以体育运动为活动内容的一种新型旅游形式,具有旅游学科与体育学科的双种属“家族相似性”。体育旅游者不管是主动参与还是被动参与,是出于对体育运动的需求还是出于对体育的兴趣,是出于一个或是多个动机,其消费行为和活动都具有体育消费与旅游消费行为和活动的特征,因而具有旅游和体育学科的双种属“家族相似性”。体育旅游既是旅游者个人的一种康乐、体育活动、消费方式和经济循环系统,也是一个社会文化现象和社会文化系统,这也符合旅游与体育学科都具有社会文化属性的多学科种属“家族相似性”。

3.5 基于旅游“三体论”和“要素论”的学科种属“家族相似性”分析

从构成旅游学科的2个最基本理论“三体论”(“三体说”)和“要素论”角度看,旅游学的“三体论”也将是体育旅游理论体系的重要组成部分。“要素论”以旅游活动中旅游者的“行、游、住、吃、购、娱”等6类行为概括旅游业的主要特征,并以此代表旅游业和旅游研究的主要矛盾[57]。旅游六要素对认识旅游活动、阐述旅游现象、理解旅游产业和解释旅游本质具有重要意义[58]。1991年在孙尚清主持出版的《中国旅游经济发展战略研究报告》中,正式以官方身份明确提出旅游“行、住、食、游、购、娱”六要素的“要素论”概念[59]。此后,大量旅游教科书和政府文件、研究报告都对旅游六要素进行介绍。例如,《中国旅游业发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》以旅游六要素概括旅游业的发展、衡量旅游生产力的水平。国家旅游局人事劳动教育司编写的《旅游概论》[60]等教材将旅游六要素列入基础理论。“三体论”以“主体(旅游者)、客体(旅游资源)、媒体(交通手段)”等三方面因素概括旅游学的研究对象,能够更深刻地刻画旅游活动发生的现象学关系,是对旅游结构的概括[57,61]。旅游的“三体”构成一个系统,3个要素相互依存,互为制约,缺一不可[62]。从理论范畴的角度看,“三体论”为旅游的宏观理论,“要素论”为旅游的微观理论。“三体论”将旅游“六要素”分成供需2个侧面,既包含消费者需求的六要素,又包含生产者经营的六要素;“要素论”将旅游行业的业态类型、行为和旅游者的6类行为进行细化和分解,从而构成旅游活动的整体。作为旅游主体的旅游者是旅游活动的实践者和主导者,作为客体的旅游资源是吸引旅游者、激发旅游者旅行动机的直接因素,作为媒体的交通与旅行社把旅游活动的旅游者和旅游资源有机地联系在一起,使旅游活动得以顺利开展[63]。

体育旅游不仅具有旅游“三体论”中“主体”“客体”“媒体”的本质特征及其所属旅游学科的种属“家族相似性”,也必须依循旅游学“要素论”之“食、宿、行、游、购、娱”等要素活动各环节的运行,体育旅游过程才能形成闭环。因此,体育旅游活动要素也具有旅游活动要素的“家族相似性”。尽管体育旅游的主体可能出于对参加体育运动感兴趣的动机,体育旅游的“客体或吸引物”以体育元素为主要资源和吸引物,但如果没有旅游学“三体论”的理论基础和“要素论”的要素活动环节支撑、辅助与匹配,体育旅游活动过程也无法运行和完成。因此,旅游学科的“三体论”与“要素论”是体育旅游基础理论体系的重要组成部分,是体育旅游实践运行的基础和体育旅游业态形成的基本条件。从此角度看,体育旅游的学科种属更具备旅游学科的“家族相似性”。

综上,无论是从交叉学科命名的从属关系和从属规律角度看,还是从学科术语体系的种属“家族相似性”角度看,或是从体育旅游活动形式、消费动机与活动影响以及基础理论体系的种属“家族相似性”角度看,体育旅游专业的学科种属关系更接近旅游学科。因此,笔者认为:体育旅游是旅游活动中相关体育元素的表现和这种表现产生的所有社会文化现象;体育旅游名称中的“体育”和“旅游”属于偏正关系,符合交叉学科命名的从属关系和从属规律,其中“体育”从属于“旅游”;体育旅游的核心概念词群、术语体系具有更多的旅游学科种属“家族相似性”,应归属于旅游学,属于旅游学科的二级学科。基于基本概念的逻辑起点、核心概念词群和术语体系,体育旅游的基本概念可表述为:“体育旅游是旅游主体在旅游过程中参与含有体育元素的活动行为,并通过旅游经历获得体质与健康促进感知与体验的一种社会文化活动现象的总称。”

4 结束语

体育旅游作为国家特色专业和控制性专业正式进入教育部本科专业目录已成为不争的事实。作为一门由旅游和体育学科交叉形成的新专业,其学科属性不清晰带来的问题和影响凸显。本文基于我国体育旅游专业形成的背景,从旅游学与体育学不同视角入手,在体育旅游专业学科归属的学者认知异同分析基础上,通过对交叉学科命名的从属关系、从属规律分析体育旅游的学科属性,并借助学科种属的“家族相似性”分析方法,从学科术语体系、活动形式、消费动机与活动影响、学科基础理论体系对体育旅游的学科种属“家族相似性”进行辨析,提出体育旅游专业归属旅游学科的研究結论,从而明确了体育旅游专业的学科属性。作为一门新专业,体育旅游专业不仅在学科属性上需要明晰,在基础理论体系、研究体系和方法体系等方面的辨析还有很长的路要走。笔者希望通过对体育旅游学科属性的辨析,引起学界对体育旅游的概念体系、理论体系、研究体系更多的讨论与争鸣。

作者贡献声明:

皮常玲:核实数据,撰写论文第1、2部分;王 璐:撰写论文第3、4部分,修改论文;王红英:指导论文中体育学科相关内容;郑向敏:设计论文框架,指导论文中旅游学科相关内容。

参考文献

[1] 朱红香.体育旅游的界定及归属问题[J].体育学刊,2008(8):32-34

[2] 刘凤香.户外运动与体育旅游的概念与关系辨析[J].武汉体育学院学报,2008(2):74-78

[3] ANTHONY D.Sport and tourism[M].London:Central Council for Physical Recreation,1966:10-22

[4] 康晓梅,徐虹,杨静怡,等.体育旅游研究综述[J].安徽农业科学,2010,38(8):4294-4295

[5] 唐小英.国外体育旅游研究现状与分析[J].西安体育学院学报,2005(1):36-38

[6] 王仕平.充分利用亚运会良好契机促进北京市旅游业的发展[J].旅游学刊,1989(1):22-24

[7] 翁李胜,雷燕.中国体育旅游研究进展:基于文献计量的分析[J].中国体育科技,2018,54(6):12-19

[8] 柳伯力,尧燕.体育与旅游结合的机理分析[J]. 成都体育学院学报,2002(3):25-28

[9] STANDEVEN J,DEKNOP P. Sport tourism,champaign[M].IL:Human Kinetics,1999:56-61

[10] 川西正志,原田宗彦.我国休闲体育的动向:体育产业论入门[M].东京:杏林书院,1999:315-322

[11] 金银日.体育旅游研究范畴的西方文献考[J].上海体育学院学报,2010,34(6):27-29

[12] 维德,布尔.体育旅游[M].戴光全,朱竑,译.天津:南开大学出版社,2006:20-47

[13] 昌晶亮,徐虹.体育旅游与相关概念辨析及其概念界定[J].成都体育学院学报,2006(5):24-26

[14] 闵健.体育旅游及其界定[J].武汉体育学院学报,2002(6):4-6

[15] 王丽霞,于善旭.旅游体育初探[J]. 西安体育学院学报, 2006(3):40-42

[16] 汪德根,陆林,刘昌雪.体育旅游市场特征及产品开发[J]. 旅游学刊,2002(1):49-53

[17] 邓明艳.四川参与性体育旅游产品的创新开发[J].资源开发与市场,2004(1):78-80

[18] 王丙新.试论体育旅游[J].体育文化导刊,2006(7):51-53

[19] HALL C M,WEILER B.Adventure,sport and health tourism[J].Special Interest Tourism,1992:141-158

[20] WEED M,BULL C.Sports tourism:Participants,policy and providers[M]. London: Routledge,2003:25-26

[21] GAMMON S,ROBINSON T.Sport and tourism:A conceptual framework[J].Journal of Sport & Tourism, 1997,4(3):11-18

[22] GIBSON H J. Sport tourism: A critical analysis of research[J]. Sport Management Review,1998,1(1):45-76

[23] HINCH T D, HIGHAM J E S.Sport tourism:A framework for research[J].International Journal of Tourism Research, 2001,3(1):45-58

[24] 胡塞尔.现象学的方法[M].倪梁康,译.上海:上海译文出版社,2005:17-23

[25] 中国旅游百科全书编委会.中国旅游百科全书[M].北京:中国大百科全书出版社,1991:11

[26] 陶汉军.新编旅游学概论[M].北京:旅游教育出版社, 2001:42-57

[27] 王兴斌.旅游产业规划指南[M].北京:中国旅游出版社, 2000:54-61

[28] MOKRAS-GRABOWSKA J. Sports tourism: Terminol-ogical discussion[J]. Tourism Journal,2016,26(1):13-18

[29] ROBINSON M,EVANS N,LONG P,et al. Management, marketing and the political economy of travel and tourism[M].Sunderland:Business Education Publishers,2000:388-401

[30] KURTZMAN J,ZAUHAR J.A wave in time:The sports tourism phenomena[J].Journal of Sport & Tourism,1997,4(2):7-24

[31] 罗明义.现代旅游经济学[M].昆明:云南大学出版社, 2001:47-55

[32] 谢彦君.基础旅游学[M].北京:中国旅游出版社,2001:177-218

[33] 杨桂华.旅游资源学[M].昆明:云南大学出版社,1999:42-50

[34] 王德剛,何佳梅.旅游资源开发与利用[M].济南:山东大学出版社,1997:12

[35] 叶艳霞.国内外体育旅游研究评述[J].云南地理环境研究,2005(5):73-76

[36] 罗永义.对体育旅游概念的思考[J]. 山东体育学院学报,2008,24(12):42-44

[37] 冯淑凤,韩鲁安,和平,等.我国体育旅游消费市场的现状分析与发展对策研究[J].天津体育学院学报,2001(1):21-24

[38] 张杰,曹洋.论我国西部体育旅游资源的开发[J]. 安徽体育科技,2002(2):36-38

[39] 陆元兆,戴昌松.广西少数民族地区体育旅游资源开发的思考[J].体育科技,2000(3):1-4

[40] 项贤明.论教育学的术语和概念体系[J].教育研究,2018,39(2):43-51

[41] 戈茨.概念界定:关于测量、个案和理论的讨论[M].尹继武,译.重庆:重庆大学出版社,2014:9-20

[42] 万海堂.试析教育科学研究中的“从属现象”[J].吉林省教育学院学报,2006(6):28-30

[43] 汪霞.从属理论和比较教育[J].比较教育研究,1992(6):16-21

[44] 万海堂.我国教育科学研究中“从属现象”的成因和对策[J].教育导刊,2007(1):11-12

[45] 张文华,田雨普.体育科学体系研究新探[J].体育文化导刊,2008(4):67-69

[46] 席玉宝.体育科学体系新探[J].体育科学,2000(4):94

[47] SOFIELD T H B. Sports tourism: From binary division to quadripartite construct[J].Journal of Sport & Tourism, 2003,8(3):144-165

[48] 赖思敏,任一明.基于“家族相似性”理论谈教育本质[J]. 教书育人,2009(36):10-11

[49] 刘辉.学术论文方法部分词汇的比较研究:以学科性为考察维度[J].外语学刊,2015(2):116-121

[50] 唐炎.体育学学科体系现状考察及建构研究[D].重庆: 西南师范大学,2002:12-18

[51] 刘一民.论体育学基本理论范畴体系[J].体育学刊, 2016,23(1):6-10

[52] 韩丹.国际规范性体育与运动的基本概念解说[J]. 体育与科学,1999(3):45-49

[53] 鲁长芬,罗小兵,王斌.竞技运动教练员工作-家庭关系的前因和后果模型研究[J].体育科学,2012,32(4):20-28

[54] 谢彦君,李拉扬.旅游学的逻辑:在有关旅游学科问题的纷纭争论背后[J].旅游学刊,2013,28(1):21-29

[55] 马宝建.走行:旅游学的逻辑起点[J].旅游论坛,2010,3(5):505-508

[56] 李天元.旅游学概论[M].天津:南开大学出版社,2013:41-47

[57] 吴必虎.旅游系统:对旅游活动与旅游科学的一种解释[J].旅游学刊,1998(1):20-24

[58] 亢雄,马耀峰.对旅游“六要素”的再思考[J].旅游论坛, 2009,2(4):475-478

[59] 国家旅游局.中国旅游年鉴[M].北京:中国旅游出版社,1991:107

[60] 国家旅游局人事劳动教育司.旅游概论[M].北京:旅游教育出版社,1994:91

[61] 王德刚.略论旅游学的理论体系[J].旅游学刊,1999(1):63-66

[62] 杨桂华,钟林生,明庆忠.生态旅游[M].北京:高等教育出版社,2000:6

[63] 金志扬,傅国华,李阳,等.旅游三体及其与物流的关系辨析[J].物流技术,2016,35(3):15-17