砭石疗法对中风后遗症患者神经功能缺损改善的观察

2020-09-26韩思齐高节陈子秋

韩思齐,高节,陈子秋

(北京中医药大学附属护国寺中医医院,北京)

0 引言

临床中将中风又称之为脑卒中,现今临床将其归属为急性脑血管意外范畴当中,对患者造成的致死率极高,而部分侥幸存活下来的患者则直接出现痴呆、失语或是偏瘫等症状,为患者家庭造成了无法承受的心理压力以及经济压力[1-2]。现今临床治疗该疾病患者主要采用的治疗方式便是综合治疗,然而治疗效果并不显著。我国中医五大医术之一便是砭石疗法,该治疗方式与常规的治疗方式有所差异[3-4]。本次研究随机挑选医院2018 年8 月至2019 年8 月收诊中风后遗症患者68 例,分析中医针灸科针对出现中风后遗症患者给予砭石疗法后对神经功能缺损改善情况,内容如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本次研究随机挑选医院2018 年8 月至2019 年8 月收诊中风后遗症患者68 例,以上患者均符合《中风辨证诊断标准》[5]中与脑卒中相关诊断标准,并按照随机抽签的方式分为对照组与治疗组。34 例对照组患者实行针刺治疗,男性18 例,女性16 例,年龄60~85 岁,平均(68.14±4.16)岁,按照病位分类:缺血性中风21 例,13 例出血性中风;而34例治疗组患者实行砭石疗法,男性14 例,女性20 例,年龄60~85 岁,平均(68.35±4.18)岁,按照病位分类:缺血性中风19 例,15 例出血性中风。两组患者基线资料比较无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法

对照组:治疗目的为疏通气血与调和静脉,选取患者病灶处顶颞前斜线、颞三针作为头针。材料选择为30 号1~1.5寸毫针,将患者头皮与针之间的夹角控制为30°,将顶颞前斜线分为上中下三段并依次施针,颞三针处分别1 针,当进针得气以后采用极为快速的捻转方式,200~250 次/min。而体针主要选取足阳明以及手阳明,辅穴主要为三阴经,选取患者上肢合谷穴、曲池穴、外关穴、肩髃穴以及手三里穴,而下肢则选取太冲穴、阳陵穴、太溪穴、足三里穴、三阴交穴以及丰隆穴;若患者出现失语症,则选取舌三针、玉液穴、风池穴、金津穴以及风府穴;若患者出现口角歪斜,则选取内庭穴、地仓透颊车穴和合谷穴,均行针刺治疗,留针30 min,1 次/min。

治疗中:指导患者以坐位为主,随后术者站立在患者的背后,采用砭石疗法进行治疗。首先对患者全头皮层进行刮拨,随后以督脉坐位分界线由上至下、由颞部至枕部呈Z 字形进行全头皮刮拨,反复2 次。若在治疗中患者头部出现凹陷或是结节,则在这两处多刮一次;患侧的颞部刮拨手法与上述一致;刮拨患者枕部时,由上至下,优先刮拨患者患侧随后刮拨健侧,刮拨手法与上述一致;刮拨百会穴与双侧风池穴连线,由上至下进行刮拨,优先刮拨患者患侧,随后刮拨健侧,刮拨手法与上述一致。整个刮拨时间为60 次/min,砭石治疗20 min/次,调整刮拨力度,严格按照由轻到重,针对部分过于敏感的患者需要控制自己的手法力度。

以上两组患者治疗1 次/d,5 d 为1 个疗程,均持续治疗2 个疗程,中间间隔2 d 休息。

1.3 观察指标

对两组患者神经功能缺损因子分以及总评分改善状况进行比较,按照SSS(斯堪的纳维亚神经卒中量表)进行评分,共有六项评定项目。分别记录患者治疗前后,分别对患者进行1 次测量。

1.4 统计学方法

两组患者观察指标数据经由SPSS 16.0 统计学软件分析,两组患者神经功能缺损因子分以及总评分改善状况以(±s)表示,而采用t检验,若P<0.05,则表示数据差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者神经功能缺损因子分对比

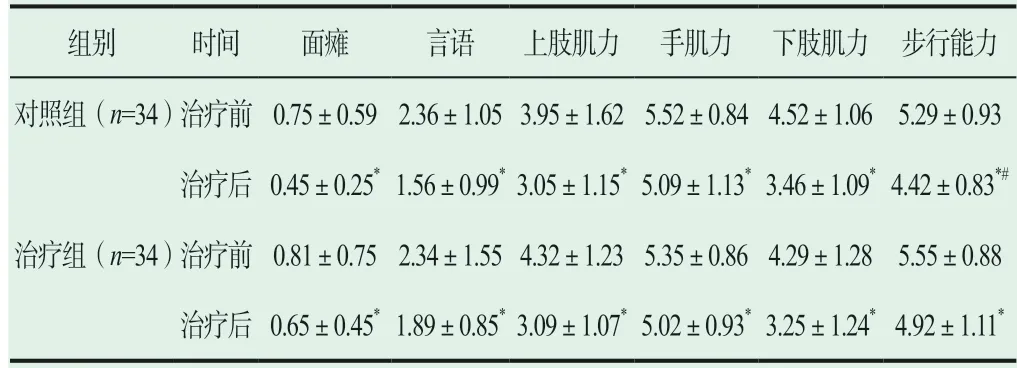

治疗前两组患者各项因子分间数据差异并无统计学意义(P>0.05),治疗后对照组除了步行能力因子分明显低于治疗组(P<0.05),其他组间数据差异并无统计学意义(P>0.05),详见表1。

表1 两组患者神经功能缺损因子分对比(±s, 分)

表1 两组患者神经功能缺损因子分对比(±s, 分)

注:*为同组之间治疗前与治疗后之间的对比,P<0.05;#为对照组和治疗组之间的对比,P<0.05。

组别 时间 面瘫 言语 上肢肌力 手肌力 下肢肌力 步行能力对照组(n=34)治疗前 0.75±0.59 2.36±1.05 3.95±1.62 5.52±0.84 4.52±1.06 5.29±0.93治疗后 0.45±0.25* 1.56±0.99* 3.05±1.15* 5.09±1.13* 3.46±1.09* 4.42±0.83*#治疗组(n=34)治疗前 0.81±0.75 2.34±1.55 4.32±1.23 5.35±0.86 4.29±1.28 5.55±0.88治疗后 0.65±0.45* 1.89±0.85* 3.09±1.07* 5.02±0.93* 3.25±1.24* 4.92±1.11*

2.2 两组患者神经功能缺损治疗前后总评分比较

两组患者经过治疗后神经功能缺损总评分均有所下降,治疗前两组患者数据差异无统计学意义(P>0.05),治疗后治疗组总评分(18.19±5.19)分高于对照组(17.15±4.06)分,P<0.05。

3 讨论

临床中患者出现脑血栓或是脑溢血等疾病均会引起中风,并且通常出现中风的患者会呈现言语不利、猝然昏扑、伴有口眼歪斜、半身不遂或是不省人事等,对患者的生命健康造成严重威胁。大部分中风患者经过临床抢救后均出现不同程度的并发症,其中最常见的是偏瘫。在中医领域认为出现中风的患者主要病位为筋脉和脑髓脉络,而引起患者出现中风是因为气血逆乱和阴阳失调。患者由于血溢脑脉或者是脑脉痹阻,导致清窍闭塞,引起偏瘫[6]。

而砭石疗法的主要功效便是感应增温,具有养筋荣脉、温阳益气的作用。而独有的超声波作用,由于中医理论中关于行气血加以融合,具有疏通经络以及宣导气血的作用。利用砭石疗法,选取患者患肢、头部以及背部等指定穴位以及经络,随后按照拍打、点按以及推法等来治疗出现中风后遗症的患者。有相关研究人员指出,若患者的中风后遗症出现在脑部,则利用砭石对患者的头颅皮进行摩擦造成一定的刺激,从而治疗患者。当砭石在患者的头皮上摩擦的时候会产生一种超声波脉冲刺激,平均3000 次/min。该超声波造成的刺激能够对患者的左右半脑膜起到一定的震动作用,对脑膜起到牵拉。随后阈值达到一定程度后其信号会转变为一种生物信号,让主管人体运动感觉脑区处于病态偏离状态。实验结果显示,治疗后对照组除了步行能力因子分明显低于治疗组(P<0.05),其他组间数据差异并无统计学意义,P>0.05;治疗后治疗组总评分(18.19±5.19)分高于对照组(17.15±4.06)分,P<0.05。

总而言之,针对中风后遗症患者给予砭石疗法以及针刺治疗,能够有效改善语言不利、面瘫等中风后遗症,而与针刺治疗效果对比,砭石疗法在改善患者步行能力方面效果更显著。