浙江德清东汉上渚山窑址发掘简报

2020-09-26浙江省文物考古研究所德清县博物馆

浙江省文物考古研究所 德清县博物馆

内容提要:2018年5—6月,浙江省文物考古研究所、德清县博物馆联合对上渚山窑址进行了抢救性发掘。本次发掘清理东汉龙窑两处,出土了大量原始瓷和窑具:窑炉结构保存相对完整,窑具种类多样,器物具有明显的过渡特征,从造型艺术到装饰手法,均存在着印纹硬陶的明显烙印。该窑址的发掘丰富了东汉陶瓷考古的内涵,为研究东汉时期的窑炉结构、装烧方式、产品特征,尤其是原始瓷向成熟青瓷的转变提供了重要材料。

德清县隶属浙江省湖州市,位于浙江北部、杭嘉湖平原西部,东邻桐乡,南毗杭州余杭区,西界安吉,北接湖州市区。德清县具有悠久的制瓷历史,早在先秦时期就是原始瓷器的诞生地及中心产地,至战国时期原始瓷烧造达到了当时最高工艺和水平,经过德清火烧山、亭子桥原始青瓷窑址的发掘及报告的出版、三次“瓷之源”学术研讨会的论证,基本确立了德清县在中国瓷器起源研究中的重要地位。东汉三国窑火延续,东晋德清窑崛起,又构成了一完整系列的瓷业生产链,并持续到隋唐时期。

图一// 上渚山窑址位置示意图

20世纪90年代德清县博物馆的朱建明先生就曾对德清地区的汉代窑址进行了较为系统的调查,采集的器物中瓷器占比约30%、原始瓷占比约70%,主要器形有罍、瓿、罐、复口坛、壶、锺、钵,窑具有斜足座、筒形座、钵形垫、圈形垫、垫饼、三足支钉等,并指出“这些瓷器与原始瓷器共存的窑址,其烧造时代稍早、很可能在东汉中晚期相交之际”[1]。2013 年 10月,根据国家文物局“指南针计划”专项项目要求,浙江省文物考古研究所联合德清县博物馆开展了原始青瓷和成熟青瓷窑址的专题调查,新发现汉代成熟青瓷窑址18处,加上先前已公布的5处文保点,这23处汉代成熟青瓷窑址沿山势呈带状分布,可分为塔山南青山坞、塔山东仙人山、上渚山荷花塘、二都资敬寺封山、丁墓南山5个区块,均分布在海拔30至60米以下的小山坡上,附近有水沟流经,各窑址之间距离不远,近者相距不过百米。现场采集到盘口壶、敞口壶、瓿、锺、罍残片等标本,均为浙江汉墓常见的出土物。

图二// 上渚山窑址遗迹平面分布图

2018年5—6月,由于狮子山连接下渚湖通道项目建设,在履行相关报批手续后,浙江省文物考古研究所和德清县博物馆联合组队,对上渚山窑址进行了抢救性考古清理。

一、窑址环境及地层堆积

(一)窑址位置及保存状况

上渚山窑址位于下渚湖街道宝塔山村上渚山自然村一个标高15.89米的山坡上(图一)。沿山坡正北方向从北至南依次布10×10米探方8个,由于部分区域为裸露的基岩,故清理面积450平方米。本次发掘揭露窑炉(床)两处,即Y1、Y2,废品堆积主要分布在Y1、Y2的北侧,均位于布方区域内(图二;彩插一︰1)。其中Y1仅存窑前火膛,Y1火膛前侧清理出后期石墙基一处、储泥池遗迹一处。Y2保存有火膛、窑床、窑尾三部分,从窑尾痕迹分析,Y2整体经过三次修整。Y2东南侧清理出排水沟一条。

1.上渚山窑址发掘现场

2.装烧方式推测(不使用垫具)

3.装烧方式推测(支烧具和器物间放置垫饼)

(二)地层

以T4西壁地层为例。

①层:浅黄土,厚0.11~0.35米,夹杂红烧土块、烧结块、窑渣等,出土罍、锺、罐残片,该层为扰土层。

②层:浅灰土,厚0.1~0.35米,颜色从南侧浅灰色向北侧浅红色过渡,终于距北壁0.8米处,包含少量红烧土、窑渣,出土大量弦纹罐、盘口壶残片。

③层:浅红土,厚0.1~0.7米,起于距南壁1.8米处,红烧土夹杂烧结块、窑渣等,出土少量弦纹罐、盘口壶残片。

④层:灰褐土,厚0.08~0.25米,起于距南壁1.1米处,终于距北壁2米处,夹杂窑渣,出土有罍、罐残片和支烧具等。

⑤层:深灰土,厚0.08~0.5米,其南侧为深灰色原生土,中部出土罐、壶残片。

⑤层下为基岩。

从地层分层看,第5层出土标本应为Y1第一窑的产品,第2、4层为Y1废品堆积层,第3层的红烧土层,结合Y2窑尾迹象,应是Y2整修窑炉清窑时倾倒的窑渣红烧土。

二、遗迹

两处窑炉(床)Y1、Y2均为长条形龙窑,形制基本一致,系利用自然山坡倾斜走势略下挖而成,建于生土之上,成浅地穴式,东西走向。在Y1、Y2中间区域还发现了疑似开凿后未使用的火膛和后期墙基各一处。

(一)Y1

Y1仅保存窑前火膛,开挖于基岩,方向83°,呈梯形。东西斜长3.2米,前(东)窄后(西)宽,前端(东)内宽1.2、后端(西)内宽2.2米。火膛侧壁为基岩,深0.56~0.66米。火膛底部宽1.7~0.9米,坡度5°。火膛后壁呈倒梯形,下底宽1.7、上底2.2、深0.85米。侧壁和后壁保留有窑汗,厚0.03~0.05米不等。

窑床在火膛西侧山坡上,仅剩基岩上的红烧土痕迹,南北宽1.8、东西残长5.8米。窑尾保存有红烧土,东西残长1.4、南北宽2.1、残高0.12米。火膛后壁至窑尾长为14.2米。

图三// Y2平、剖面图

废品堆积在火膛北侧区域,南侧未见堆积。在窑前形成南北宽9.5、东西长5.4米的区域,在窑尾北侧形成7.5米宽并顺山体坡度向下延伸至窑前工作面,堆积厚度0.6~1.07米。出土较多罍、罐、锺、盘口壶残片及大量的筒形支烧具等。

(二)Y2

Y2龙窑斜长16.68米,其中窑尾1.12、窑身(床)12、窑头(火膛)2.66、通风口0.9米。窑尾宽2.66、窑头(身)宽2.38米。窑头方向60°。火膛前封门宽0.53、后壁宽2.2、深0.56~0.84米。窑床平均坡度为14°,部分窑床已到基岩,尾段约4°。窑床顶部坍塌,窑前火膛、窑床、窑尾保存尚完整,从窑尾迹象分析,Y2至少经过三次整修,Y2-1与Y2-2基本重合叠压在一起,并打破Y2-3,火膛后壁有多次整修痕迹,由于窑床窑壁保存不理想,如Y2-1窑床南北壁均在,Y2-2窑床仅见北壁,Y2-3窑床仅见南壁,故窑头、窑尾未能一一对应(图三)。

1.窑头

开挖于基岩,方向60°。残留前段及通风口、火膛、火膛后壁。

前段及通风口南北宽0.5~0.6、东西长0.9、高0.24~0.56米。通风口两侧各摆放一块石,规格为0.36×0.14×0.1米。北侧可见由块石组成的外撇形护坡,窑前工作面被砖室墓打破,未见南侧护坡。

火膛:斜长2.66米,前(东)窄后(西)宽,后壁宽2.2米,前封门宽0.53、高0.56~0.84米。火膛下底呈长方形,东西长2.05、南北宽0.48(西)~0.53(东)米,向前倾斜,坡度8°。火膛后壁呈倒梯形,下底长0.48、上底长1.7、高0.84米。火膛侧壁为基岩,南侧壁下底长2.05米,西侧与后壁交接处斜长1米,东侧与封门交接处0.6米。北侧壁下底长2.05、西侧斜长1.11、东侧斜长0.63米。侧壁和后壁留有窑汗,厚度0.03~0.05米不等。火膛后壁可见三个烧结面。由外到里自东向西依次为:烧结面1,东西长0.18、南北宽0.1、厚0.01~0.02米;烧结面 2,东西长 0.35、南北宽 0.2、厚 0.02~0.035米;烧结面3,东西长0.38、南北宽0.26、厚0.01~0.03米。火膛内填土分两层:上层厚约0.3米,红烧土夹杂窑渣,出土少量瓷片,还出土一个较完整的红陶罐;下层为纯净的红烧土,沿火膛壁分布,中间为青白色填土。

2.窑床(炉)

总斜长12、宽2.23米左右,保存不理想,仅Y2-1窑床南北壁均在,宽2.65米。Y2-2窑床仅见北壁,宽2.3米。Y2-3窑床仅见南壁。窑底沙从下往上共有3个烧结面,厚度分别为0.23、0.13、0.19米。

3.窑尾

窑尾残留排烟坑三个,总斜长1.12米,从北往南依次为:坑1,东西向长方形,长0.9、宽0.32(东)~0.25(西)、深为0.35(东)~0.2(西)米;坑2,东南向西北延伸的椭圆形,长0.93、宽为0.21(东)~0.36(西)、深0.35(东)~0.2(西)米;坑3,东西向长方形,长0.98、宽为0.32(东)~0.28(西)、深0.32(东)~0.2(西)米。其中坑1南侧挡火墙上残留烧结面两块,形状不规则。坑内填土较为纯净为细小的红色砂土,夹杂红烧土块,出土少量窑具残片。

4.废品堆积

位于火膛北侧区域,南侧以红烧土堆积为主,夹杂窑渣,堆积厚度0.3~0.6米。出土罍、罐、锺、盘口壶残片及大量的筒形支烧具等。

(三)排水沟G1

G1位于窑床东南侧1.4米处,长3.8、宽0.25~0.32、深约0.2米。沟内填土夹杂红烧土块、窑具残片等,另有支烧具二个一组共两组,东西斜长6.4、宽0.3~0.5、深0.1~0.25米。

(四)疑似开凿后未使用的火膛

疑似火膛直接开挖于基岩上,方向80°,平面呈梯形,东西斜长1.34米,前(东)窄后(西)宽,前端(东)内宽0.4、后端(西)内宽0.6、底部宽0.2~0.28米,向前倾斜,坡度5°。后壁呈倒梯形,下底长0.2、上底长0.6、高0.5米。侧壁和后壁未见窑汗,出土大量罍、罐、锺等。

(五)后期墙基

于Y1和未使用火膛东侧发现石块垒砌的墙基一处,开口于①层下,北部为块石、南部为鹅卵石,南北长8.6、残宽0.6米,未见开间痕迹。出土少量青花瓷残片及康熙通宝、乾隆通宝各1枚,故判断这是一处后期简易房屋墙基。

图四// 原始瓷罍(片)

三、出土器物

出土遗物主要集中在火膛附近。Y1遗物主要见于T3、T4;Y2出土产品较少,窑具较多,主要见于T2、T7、T8及窑床南侧排水沟G1。

上渚山窑址以烧制日用器为主,器类较为丰富,以罐类器物为主,兼烧罍、锺、盘口壶[2]、复口坛、盖、盆、水井等产品,未发现鼎、盒、碗,绝大部分为原始瓷,多半釉或施釉不及底(见产品分期表)。

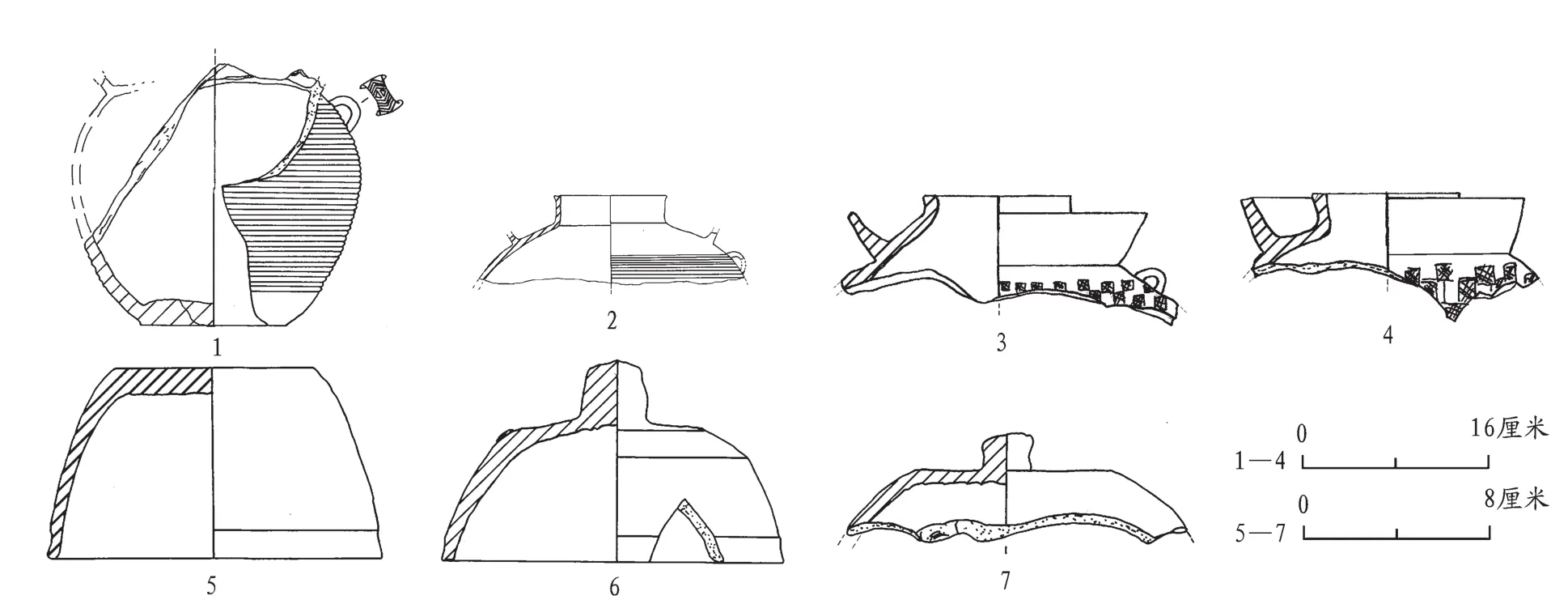

罍 均为口肩残片。T3①︰2,敛口,凸唇平沿,自沿口内收,口沿与肩部夹角较大,广肩,肩部拍印方块栉齿纹。口径22厘米(图四︰1)。T3③︰1,变形,敛口,平沿,自沿口内收,鼓肩,肩部拍方块印栉齿纹。口径38厘米(图四︰2)。T3②︰7,直口,平沿,短颈,口沿与肩部夹角较大,广肩,肩部拍印小方块状网格纹。口径32厘米(图四︰3)。T3②︰8,敛口,平沿,自沿口内收,口沿与肩部夹角较大,广肩,带叶脉纹竖系,肩部拍印方块状网格纹。口径54厘米(图四︰4)。T3②︰15,直口,宽平折沿,短直颈,溜肩,颈部有三道轮修纹,肩部划饰一道水波纹。口径26.4厘米(图四︰5)。T3②︰17,直口,口部有轮修凹弦纹,平沿略内斜,短颈,口沿与肩部夹角较大,广肩,肩部拍印小方块状网格纹。口径22厘米(图四︰6)。

锺 T3④︰1,口残。叶脉纹耳处有变形,青黄釉,有流釉、凝釉现象。腹径24、底径16、残高23.8厘米(图五︰1)。G1︰1,Y2南侧排水沟出土,出土时釉色青绿鲜艳,圈足与腹部相接处变形。浅盘口,方唇,长颈,扁鼓腹,圈足较矮,足跟外撇。肩部附叶脉纹竖系一对。肩部刻划弦纹2组。盘口、圈足断裂处可见灰白色胎,含有较粗颗粒。现釉色青中泛黄,盘口内外壁至圈足上半部均有釉,颈部、腹下部可见刷釉痕迹。口径 15.4、腹径 23、底径15.6、高28厘米(图五︰2)。T3②︰1,口残,球腹,喇叭状高圈足,圈足与球腹高度接近,足跟外撇,足壁上部有折棱。肩部刻划细弦纹2组,两组弦纹间刻划水波纹并附叶脉纹竖系一对。颈、腹部满釉,局部有刷痕,圈足上半部有釉,并有流釉至下半部。底径13.6、腹径17.7、高16.5厘米(图五︰3)。T3②︰4,口残,形制同T3②︰1,弦线之间未见水波纹。腹径21、底径15、残高24厘米(图五︰4)。

盘口壶 按表面装饰可分为四型。

A型 肩部两组凹弦纹,其下为密集的细凸弦纹。T4②︰4,盘口,口外侈,圆唇,短颈,溜肩,肩部附叶脉纹竖系,鼓腹,下腹斜收,平底。内壁口颈交界处有一道明显的内凹线,口沿外壁下端划饰两道凹弦纹,盘口和颈部底部有两道凹弦纹,肩腹部饰细凸弦纹。剥釉,盘口断裂处露灰白色胎。口径11、腹径20、底径8、高25厘米(图六︰1)。T4②︰5,口残,细直颈,溜肩,肩部附叶脉纹竖系,鼓腹,下腹斜收,平底。剥釉。腹径19、底径7.4、残高23厘米(图六︰2)。T4②︰6,口残,形制基本同T4②︰5。红褐色胎、酱黑色釉。腹径15、底径6、残高17厘米(图六︰3)。T3②︰14,口残,长颈,圆鼓腹,平底,肩部附叶脉纹竖系。剥釉,有流釉痕迹。腹径17.6、底径8.6、残高20厘米(图六︰4)。

B型 肩部两组凹弦纹,中间填充水波纹。T3③︰7,口颈残,圆鼓腹,平底,肩部附叶脉纹竖系。剥釉,下腹露胎处呈红褐色,上有刷釉痕。腹径15、底径7、残高15.6厘米(图六︰6)。T8②︰1,口残,颈部微束,扁鼓腹,平底,肩部附叶脉纹竖系。腹径20、底径10.4、高20厘米(图六︰7)。T2③︰2,浅盘口,短粗颈,鼓腹,平底,肩部附竖系。口径12、腹径24、底径10.8、高26.4厘米(图六︰8)。

C型 肩部饰两组凹弦纹,无其他装饰。T3③︰6,口残,短颈,溜肩,鼓腹,下腹斜收,平底。肩部附叶脉纹竖系。外施青黄釉及底,底部露胎处呈红褐色,断裂处露灰白色胎,胎质较粗。左下腹粘有其他产品一片。腹径19、底径8.4、残高20.2厘米(图六︰5)。T8②︰2,盘口,颈微束,鼓腹,平底。肩部附竖系。口径11、腹径19、底径9、高23.8厘米(图六︰11)。T3②︰12,浅盘口,长直颈,鼓腹,底残。内壁口与颈的交界处有一道明显的内凹线。盘口内外壁、颈肩部施青黄色釉,颈内壁有流釉痕。断裂处露灰白色胎,含有较粗颗粒。口径14.4、腹径18、残高21厘米(图六︰10)。

D型 肩部一道凹弦纹。T3②︰13,浅盘口,束颈,扁鼓腹,底残。肩部附叶脉纹竖系。盘口外壁有一道凹弦纹,内壁口与颈的交界处有一道明显的内凹线。灰胎,剥釉。口径9.6、腹径17.6、残高17厘米(图六︰9)。

罐 包括双唇罐、双唇罐罐盖、普通口沿罐。

双唇罐,残缺较严重。T3①︰3,双唇缺,溜肩,腹壁斜直收,平底。肩腹部为轮旋纹,叶脉纹竖系仅存一个。腹径25、底径13、残高22厘米(图七︰1)。T3③︰3,内口较直,外口残,圆鼓腹,底残。肩部饰叶脉纹双系,腹部为轮旋纹。断裂处可见灰白色胎,含有较粗颗粒,施青黄色釉,满釉,内外口之间釉色厚亮。内口径9厘米(图七︰2)。T3③︰2,器形高大,惜仅存口部及肩一部。断裂处可见灰白色胎,含有较粗颗粒。外口敞,内口直,内口略高于外口。内直口圆唇,外口宽平,有凹弦纹一道。溜肩,肩部近外口处附对称叶脉纹竖系一对。肩部拍印凸显的方状网格纹。内壁见快轮修复的轮制痕。从外口接痕看,外口沿一圈应该是后加上去的,内口与器身一次拉坯成型。内口径13、外口径26.6、残高11.5厘米(图七︰3)。T4②︰3,仅存口部、肩部,形制同前,唯拍印的方状网格纹较细小、疏朗。内口径13、外口径25、残高11.6厘米(图七︰4)。

图五// 原始瓷锺

图六// 原始瓷盘口壶

双唇罐器盖。T3③︰11,硬陶,母口,平顶,覆钵状,斜沿,不见钮,内壁有螺旋纹。盖径14、高8厘米(图七︰5)。T3②︰32,红陶,母口,平顶,覆钵状,斜沿,钮为柿蒂型,内底可见接痕。盖径14.4、通高8.4厘米(图七︰6)。T3②︰33,红陶,口沿残缺,柿蒂型钮,内底见顺时针螺旋纹。直径14.4、残高4.6厘米(图七︰7)。

图七// 双唇罐及器盖

普通口沿罐。T3③︰5,直口,圆唇,沿面内斜微凹,束颈,折肩,斜腹,平底。口沿下至腹部最大径处有水波纹三圈,以轮旋纹(弦线)区别。釉已剥离,露砖红色胎,腹部有轮修痕迹。口径14.6、底径12.4、腹径20.6、高11.8厘米(图八︰1)。T3②︰29,泥质红陶。尖圆唇,沿面内斜微凹,溜肩,肩部附桥形耳(耳已脱落),鼓腹,平底。腹最大径在中腹。肩腹部饰瓦棱状粗弦纹。口径11、腹径16、底径8、高14厘米(图八︰2)。T3②︰30,原始瓷。仅口肩残片。侈口,圆唇,束颈,溜肩,带一叶脉纹竖系,口沿下开始有轮修纹,肩腹部为细密弦纹。外满釉,口沿内壁也有釉,釉色青黄。口径16厘米(图八︰3)。T3②︰31,灰色硬陶。仅剩半个,直口圆唇,宽沿微内斜,圆肩鼓腹,平底。腹最大径在上腹。肩部附桥形耳,腹部饰瓦棱状粗弦纹。口径7.8、腹径11、底径5.4、高8.5厘米(图八︰4)。T3②︰27,器身变形严重,直口较高似子母口,颈极短成束颈,上肩部划有两道弦纹未安耳,一侧下腹部粘有窑沙溜肩,鼓腹,平底。釉已剥离呈酱黑色。口径7.5、腹径14.6、底径8、高15厘米(图八︰5)。T3③︰9,器底粘有窑沙,盘口严重变形,器身多气泡。直口圆唇,凸棱已变形,短颈下凹,釉已剥离呈酱黑色。口径6、腹径21.5、高8厘米(图八︰6)。T2HT︰1,Y2火膛内唯一出土成形器。盘口,圆唇,口沿外侧有一圈凸棱,短颈,圆鼓肩,下腹斜直,平底。釉已剥离,通体露砖红色胎,部分有黑乎乎的釉。口径11、腹径21、底径10.6、高20.8厘米(图八︰7)。G1︰2,敛口,尖圆唇,沿面外斜,束颈,圆肩鼓腹,腹下斜收,平底。上肩部以轮旋纹(弦线)划出装饰区域,附叶脉纹竖系一对。外腹中以上及口沿内壁施青绿釉,出土时釉色鲜艳,腹部有刷釉痕迹,并粘有瓷片一块。口径12、腹径18.8、底径10、高15.6厘米(图八︰8)。T3②︰20,仅存上半部。直口,方唇,沿面微内斜,束颈,溜肩。口沿外壁、肩上部刻划一道水波纹,以弦线区别。肩部水波纹下拍印方格状网格纹,外壁满釉。口径18厘米(图八︰9)。T3②︰24,束口,圆唇,弧肩并附叶脉纹竖系,弧腹。肩部饰弦线一道,内壁见轮修纹。露灰白色胎,剥釉。口径18厘米(图八︰10)。

钵 T2③︰5,敞口,圆唇微外撇,弧腹,下腹斜而缓收,平底,外壁有弦纹,釉色泛黄。口径14、底径7.6、高6.5厘米(图九︰1)。

盆 T3③︰10,仅存上半部,侈口,宽沿,束颈,溜肩,口沿、外壁有水波纹,剥釉,露砖红色胎。残高12.2厘米(图九︰2)。

汲水罐 G1︰3,出土于Y2窑床南水沟。直口,圆唇,广肩,扁鼓腹,平底。通体施青黄釉,出土时釉色明艳,部分剥釉。口沿与肩交接处对称2小圆孔,孔径0.5厘米。口径4、腹径7.6、底径4.2、高5厘米(图九︰3)。

水井 G1︰4,出土于Y2窑床南水沟。口残,下腹斜直收,平底,竖系仅存下半部。灰白胎,外壁施青黄釉及底。上腹有2组细弦线划出装饰区域,不见纹饰,腹内壁有细密的轮修纹。腹径14.4、底径12、残高15.5厘米(图九︰4)。

陶垫 T8②︰25,柄已不见,粗砂胎,半球型顶面,整体呈蘑菇型,通体素面。顶面直径10.4、柄直径4.4、顶面高2.5厘米(图九︰5)。

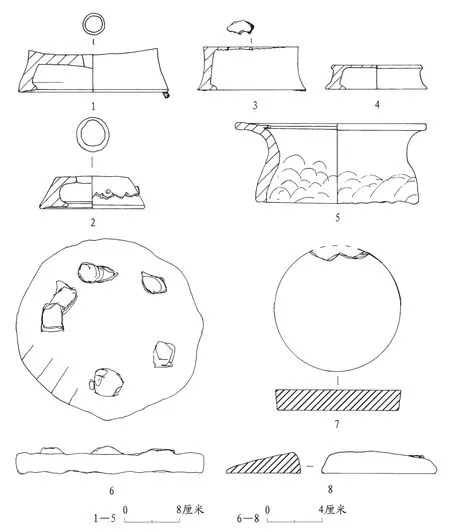

(二)窑具

窑具数量较多,分支烧具和垫烧具两大类,其中以筒状支烧具为主,且多数外壁存在刻字现象。此外,还见有台式垫烧具、两足垫具、楔形垫具和垫饼等。

筒形支烧具 完整58件,其中刻字47件,整体呈筒状,两端外撇,多于腹中位置穿孔。胎质较粗糙,呈红褐或灰褐色,有的表面有窑汗现象。按长短粗细可分二型。

A型 长筒形,较粗。T3③︰18,柱顶为平面,柱身变形弯曲,柱底呈撇足状有生烧痕。柱身上部有透气孔,柱身内壁可见泥条盘筑痕,外壁呈酱黑色。口径20、底径21、高44厘米(图一〇︰1)。T8②︰6,柱顶为平面,柱身内凹,柱底呈撇足状且倾斜,柱身上部有透气孔,柱顶粘有台式垫烧具,柱底粘有窑沙,柱身满饰钧蓝色釉,上阴刻隶书“张师为”三字。口径24、底径22、高44厘米(图一〇︰2)。T8②︰9,柱顶为平面,柱身变形弯曲,柱底呈撇足状且拍印直线纹。柱身上部有透气孔,柱身内壁可见泥条盘筑痕,外壁呈酱黑色。底部口径19.6、底径18.6、残高32厘米(图一〇︰3)。

图八// 原始瓷罐(片)

图九// 原始瓷器

B型 短筒形,较细。55件。T3④︰2,束腰喇叭状,柱顶直径大于柱底,柱身阴刻隶书“六月十”。口径13.2、底径10、高25厘米(图一〇︰4)。T4②︰7,柱身中部有孔,孔上面阴刻隶书“一百系”三字。口径13、残高20厘米(图一〇︰5)。T8②︰13,柱顶已不见,柱身较直,柱底呈撇足状粘有窑沙,柱身内壁可见泥条盘筑痕,外壁呈酱黑色,阴刻隶书“戌月氐人”四字。口径12、高30厘米(图一〇︰6)。T8②︰18,柱顶为平面,柱身内凹,柱底呈撇足状有生烧痕,柱身内壁可见泥条盘筑痕,外壁呈浅黄色有较粗颗粒,阴刻隶书“六月”两字线条较粗,字旁开裂。口径11、底径10、高19.8厘米(图一〇︰7)。

图一〇// 支烧具

两足垫座 2件。陶质。底部一侧有乳状双足。T3②︰39,座顶平面呈弧边三角形,座底一侧有两大乳足,座足底与顶面底成一斜角,以适应窑床坡度。长16、宽14、高8.8厘米(图一〇︰8)。

台式垫座 6件。陶质。按器体形态特征,可分为三型。

A型 整体呈圆台形,斜直壁。1件。T3③︰14,圆形台式,上台面中有孔,台身外撇,台底中空呈环状,台面中孔内壁见轮修纹,座底有支烧具柱顶圆圈痕迹。上口径10.8、底径15.6、高4.8厘米(图一一︰2)。

B型 束腰台形。3件。T3②︰35,圆形台式,上台面中心穿孔,腰部略收,台底中空,内壁见轮修纹,座底有支烧具柱顶圆圈痕迹。上口径18.8、底径22、高7.6厘米(图一一︰1)。T3③︰15,圆形台式,上台面穿孔,腰部略收,台底中空呈环状,内壁见轮修纹,座底有支烧具柱顶圆圈痕迹。口径14、底径16、高6.4厘米(图一一︰3)。G1︰5,圆形台式,上台面穿孔,束腰,台底中空呈环状。呈褐红色。口径13、底径15、高3.6厘米(图一一︰4)。

C型 竖颈,下底外撇,捏制而成。1件。T3②︰36,(可复原) 圆形台式,上台面为圆环,台身粗短,台底外撇。生烧,内壁见手捏痕。上径28、底径24、高11.6厘米(图一一︰5)。

垫饼 6件。陶质。可分为三型。

A型 圆饼形,厚薄均匀。2件。T8②︰5,实心,上下底有较粗颗粒。直径9.2、高3厘米(图一一︰7)。

B型 平面近圆形,下承泥点状支钉。1件。T3③︰16,整体呈饼形,实心。上、下底有较粗颗粒,下底部有5个泥点。直径13.8厘米(图一一︰6)。

C型 平面呈圆角长方形,侧面上厚下薄呈楔形。2件。T3③︰23,楔形,上台面倾斜,下台面呈长方形。长17、宽11、高3.2厘米(图一一︰8)。

四、装烧方式

从窑址出土产品和窑具看,器物均为明火裸烧,根据实用窑具情况的不同,主要分为以下几类。

1.不使用窑具,直接放置在窑床上裸烧。如盘口罐T3②︰27、T3③︰9等底部粘有窑沙,因过烧严重而变形。

图一一// 垫具

2.放置在筒形支烧具上裸烧,具体又可分为以下三类。

(1)不使用垫具。如T3②︰42(图一二︰3)短筒型支烧具粘连件,上口粘有器底,腰部粘有口沿残片。T8②︰7(图一二︰6)短筒型支烧具粘连件,上口至腰粘有过烧开裂的器身残片(彩插一︰2)。

(2)支烧具和器物之间放置1个或多个垫饼。如粘连件T8②︰4(图一二︰2),垫饼上有支烧圆形凹印,直径为16厘米,与锺的圈足直径正好对应(彩插一︰3)。又如短筒型支烧具G1︰7(图一二︰5)上粘有一个圆饼形垫饼,上口已变形,下口粘有窑沙。垫饼剩大半个,上有支烧圆形凹痕;如短筒型支烧具G1︰6(图一二︰4)上粘有两块圆饼形垫饼,上口已变形往外倒伏,下口粘有窑沙,腰部有通气孔。两垫饼剩大半个,上有支烧圆形凹痕,凹痕直径为13厘米,支烧具高24厘米。

(3)支烧具和器物之间以台式垫烧具间隔。如T8②︰6长筒形支烧具,柱顶粘有垫烧具,腰部有“张师为”印记。又如T3②︰34,T3②︰35,T3③︰14,T3③︰15座底有支烧具柱顶圆圈痕迹。

3.放置在袋足型窑具上裸烧。如T3②︰39座顶平面呈弧边三角形,座底一侧有两大乳足,座足底与顶面底成一斜角,以适应窑床坡度。是否在袋足型窑具上垫楔形垫饼,如T3③︰23,楔形,上台面倾斜,下台面长方形,还有待于观察。

4.放置在台式垫烧具上裸烧。如T3②︰36仅存半个,圆形台式,上台面为圆环,台身粗短,台底外撇,生烧,内壁见手捏痕。

产品与产品的装烧方式,有罐罐叠烧件,如T3③︰4(图一二︰1)罐口粘连件,上为罐底,下为罐口。下部罐为敛口,尖圆唇,沿面外斜,圆肩鼓腹。有罐罍粘连件,如T3③︰24仅存下腹部,一端为罐下腹部,外壁有釉。一端为罍下腹部,拍印方状网格纹。

上述各种装烧方式不仅表明产品种类与其在窑炉中所处的位置有关,还充分体现了窑工对窑内空间、火位温度的认识。若按支烧具+垫饼+产品计算,以G1︰7+G1︰1为例,26+28=44厘米。而最大的支烧具如T3③︰18高度有44厘米,加上台式垫具和产品,可能高度在70~80厘米之间。另结合有竹编的窑壁烧结面看(竹骨泥墙),推测整个窑室高度在1.2米左右。

图一二// 显示装烧方法的组件

德清本地的胎泥、釉料中含铁量比较高,此次出土的标本中,锺(G1︰1)、敛口罐(G1︰2)出土时青釉颜色极其鲜艳,但在室内时间一久,青釉中泛出淡黄色来,说明烧成技术还不够成熟,窑工还未很好地控制窑温,还原气氛掌握得不够好,未能将釉料中的铁元素剥夺出来。故釉的呈色普遍较淡,多数青中泛黄或青中显灰。“这种长条形的窑炉结构,具有升温较快的特点,而较薄的窑体又能比较迅速地冷却。这恰好符合青釉和黑釉瓷器烧成工艺要求,因为这两种色釉瓷的釉料中均含有较高的铁分,宜于在还原气氛中烧成,并要求快速冷却,以减轻铁的二次氧化,保持较为纯正的色调。所以说东汉时期窑炉结构的改进、窑温的提高,是瓷器得以产生的重要条件。”[3]另本次出土标本中罍和罐等产品存在过烧和生烧现象较为普遍。前者胎质松脆甚至塌陷,后者胎骨呈砖红或土黄色调,并有严重的剥釉和脱釉现象,也是窑工烧成技术不够成熟的表现。

五、结语

通过此次考古发掘及资料的初步整理,并结合以往的工作,主要有以下几点认识。

1.窑炉结构

本次发掘完整地揭露了Y2,其火膛结构保存较完整,系直接开凿于基岩建成。火膛斜长2.66、窑床斜长12米,两者之比为0.22。火膛平面呈梯形,后壁高0.84、下底宽0.48、上底宽1.7米,若按此形状计算,一次柴烧大约需要2.44立方米的松柴。后壁与窑床衔接处未见炉箅痕迹,火膛侧壁和后壁均有窑汗,厚度0.03~0.05米不等,表明使用较多的烧火材料已满足整条龙窑内烧制产品的温度需要。火膛后壁有3个烧结面,表明此火膛至少经过三次整修利用,是否达到火膛利用极限不得而知,窑汗和烧结面也间接证明了火膛才是投柴的唯一地方。考虑到窑壁的连续性,推测土坯窑壁上还未设有投柴孔。从火膛底部的倾角和火膛口石块使用情况看,似乎还未运用风口火口分离技术,即还没有风门,只有一个添柴通火口,宽度为0.53米。从窑尾排烟坑残存的窑具看,封堵似乎都是用窑具完成的。

此外,窑床是利用自然山坡修筑,所以窑身的前后有一个相当大的高度差,从而形成一定的自然抽力。这种窑炉比较低矮,它的扩展方向主要在于延伸窑室的长度,借此增加坯件的装烧量,这恰好适应坯件明火叠烧对于空间利用的限制,而窑身的加长有利于余热的充分利用,从而降低了燃料的消耗。朱伯谦先生曾提到“东汉龙窑比战国的龙窑窑身加长,不仅增加了坯件的装烧量,使产量显著增加,同时使流动的火焰延长了在窑内停留的时间,有利于窑温的提高和分布均匀,把窑温提高到1300℃左右,为瓷器的烧成创造了必要的条件”[4],上渚山东汉窑炉的结构同样满足上述特征。

2.成型工艺、装饰手法、施釉技术

本次窑址产品中大型器物如罍、复口坛等系泥片贴筑后拍印纹饰修整而成,内壁可见拍印留下的凹窝;盘口壶、敛口罐等系快轮拉坯成型;锺系用分段拉坯法分别制成口颈、腹部、圈足等,再粘接而成。装饰手法以刻划、拍印为主,利用轮修弦纹亦为常见。拍印的纹样大体同与印纹硬陶,仅在双唇罐、罍之类的较大的器物上拍印栉齿纹和方块网格纹。轮制的器物上纹样组合较简单、朴素。在壶、敛口罐、束口罐等口、颈、肩等部位以成组的弦纹划分出装饰区域,部分刻划水波纹。器耳多模印叶脉纹,个别附有铺首。部分罍的颈部、罐的口部均有捆扎用的凹弦纹,是否具有实用功能,尚无定论。

施釉以浸釉法为主,也有刷釉法。如盘口壶、敛口罐底部无釉,部分器物内底正中有釉,且有流釉、缩釉现象。由于温度不足和还原气氛控制不好,造成许多器物釉色发黄,胎釉结合差,极易呈斑驳状剥落。

3.产品特征

上渚山窑址是一处烧制日用器皿的窑址,以罐、壶类器物为主,未见碗类器物,绝大部分为原始瓷,多半釉或施釉不及底,个别已具备成熟瓷器的特征。窑址中发现的罍、壶、锺、罐、双唇罐等器物,均为浙江地区同时期窑址或墓葬出土器物的常见类型,如龙游白洋垅东汉窑址出土的Ba型罐(H1︰5)、坛(双唇罐)(T3②︰9)、圈足壶(锺)(H1︰8)[5]和杭州大观山果园汉墓出土的酱色瓷盘口壶(M3︰5)、硬陶罍(M3︰8)[6]等器物与本窑址发现的同类器物的形制大体相同,因此将上渚山窑址的年代定在东汉中期是比较可靠的。

上渚山窑址是一处处于成熟青瓷诞生前夜,东汉中期的原始瓷窑址,从造型艺术到装饰手法,均存在着原始瓷和印纹陶的明显烙印,同时个别器物已具备接近成熟青瓷的特征,它从原始瓷中脱胎而来,又孕育着成熟青瓷的产生,在我国陶瓷发展史上具有承前启后的重要作用。东汉是原始瓷向成熟青瓷过渡和转变的关键时期,但是目前经过正式发掘的东汉窑址数量有限。上渚山窑址的发掘,丰富了东汉陶瓷考古的内涵,为研究东汉时期的窑炉结构、装烧方式、产品特征,尤其是原始瓷向成熟青瓷的转变提供了重要材料。

(附记:本次发掘项目负责人郑建明;整理郑建明、周建忠、郝雪琳、王榕煊、韩潇、陈利平;绘图陈利平、张浩;照相周建忠、施兰。)

执 笔:郝雪琳 周建忠

[1]朱建明:《探索中国瓷之源——德清窑》,西泠印社出版社2009年,第216—220页。

[2]本窑址所见锺和盘口壶的区别主要在于器底有无圈足,锺为喇叭状高圈足,而盘口壶则为平底无圈足。

[3]朱伯谦:《揽翠集——朱伯谦陶瓷考古文集》,科学出版社2009年,第11—14页。

[4]同[3]。

[5]浙江省文物考古研究所:《浙江龙游白羊垅东汉窑址发掘简报》,浙江省文物考古研究所编《浙江省文物考古研究所学刊》第十辑,文物出版社2015年,第241、243页。

[6]浙江省文物考古研究所:《杭州大观山果园汉墓发掘简报》,浙江省文物考古研究所编《浙江汉六朝墓报告集》,科学出版社2012年,第119、121页。