基于客家文化向心性的客家民居特征解读

2020-09-22杨鑫汤朝晖

杨鑫 汤朝晖

摘要:客家民系的形成和壮大伴随着社会分化、集体迁徙、民族融合和地理阻隔这四个重要因素。客家文化能在诸多不利条件下逐步成熟化和多样化发展是与其内在向心性密不可分的。通过对客家文化的向心性解读,能够帮助更好地理解客家民居的核心特征。本文提炼“井”“祠堂”“围”“池”和“楼”这几个基本类型,结合客家文化对客家民居的向心性进行探讨,将有助于梳理诸多不同区域多样化客家民居的特性和共性,为客家民居的保护及可持续发展提供有效思路。

关键词:客家文化;客家民居;向心性

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.07.009 中图分类号:TU241.5

文章编号:1009-1483(2020)07-0055-08 文献标识码:A

Study on the Hakka Dwellings Characteristics Based on Its Centrality

YANG Xin, TANG Zhaohui

[Abstract] The formation and growth of the Hakka people are accompanied by four important factors: social differentiation, collective migration, ethnic integration and geographical barriers. The gradual maturity and diversification of Hakka culture under many unfavorable conditions is inseparable from its inner centrality. Through the centripetal interpretation of Hakka culture, it can help to better understand the core characteristics of Hakka dwellings. This article refines the basic types of well temple wei chi and lou, and explores the centrality of Hakka dwellings in Hakka culture. It will help to sort out the characteristics and commonalities of diversified Hakka dwellings in many different regions and to provide effective ideas for the protection and sustainable development of Hakka dwellings.

[Keywords] Hakka culture; Hakka dwelling; centrality

1研究背景

客家民系形成的淵源可追溯到西晋末年的中国第一次大分裂。宋初,部分中原人从长江中下游继续向南迁徙至赣南、闽西地区,此批移民被部分学者称作客家先民[1]。而客家民系的形成和确立是在宋元之际,大量客民经历第三次迁徙转移到粤北粤东梅县等地,带有中原文化的客民与先前居住于此的畲瑶等少数民族长期不断地融合和同化,在该时期初步形成了客家民系独特的社会集团意识[2]。

明末清初,由于人口膨胀和迁海复界政策的影响,大批粤东北地区客民陆续向粤东南沿海复界区及粤中、粤西地区迁移。此外,该时期还有部分客民向北回迁至江西或西迁至湘、桂、川等地。乾嘉以后,因人口激增和势力扩张,粤中部分客民再度迁至雷州和海南岛。太平天国运动失败后,清朝廷捕杀太平军将卒,该批以客民为主体的部分逃亡海外的东南亚等地区[3]。客民在一次又一次的迁徙中壮大并持续向外发展,从山耕文化、移垦文化走向海洋,共同塑造了客家文化丰富多样的内涵。

2研究对象及研究意义

2.1向心性

本文讨论的向心性在狭义上指建筑主体的向心性,包括平面布局上的向心性、功能组织上的向心性,以及空间形式的向心性。广义上的向心性则包含了物质和精神双层面,这里的“心”指心灵。建筑的主体是人,因人的心灵而赋予了建筑以心灵。客家民居在建筑层面所表现出的向心性是对客家族群精神内涵的映射,所以对客家民居向心性的研究必须以客家文化向心性解读为前提,二者具有现象与本质、形式与内容的辩证关系。

2.2客家民居向心性的研究意义

客家人将其在漫长迁徙途中对家的期盼、对荣誉的坚守、对人居意义的感悟注入到其居所当中,即使客居分散处于不同地带,客家人用心注入的建筑之心也时刻感染、凝聚着客家族群。探讨客家文化的向心性,是对客家族群最核心的情感和智慧的提炼;理解客家文化的核心,有助于我们梳理客家民居在形态和组织上的基本逻辑。研究客家民居的向心性,将客家精神的内核与建筑组织的重心逐一关联和分析,使我们能更深入地理解不同地区客家民居是如何演变和定型的,更有助于我们对其在当代社会环境下的适应性发展作出更完善的指引。

3客家文化的向心性解读

客家民系的形成和壮大过程有四个影响因素贯穿始终:(1)社会分化;(2)集体迁徙;(3)民族融合;(4)地理阻隔。历代更迭的资源紧缺或势力扩张迫使部分中原人口集体向南迁徙,逐渐成就了客家这一汉民系分支;迁徙过程中面临与土著民族的争夺和相互镇压,逐步文化融合成为一个相对稳定的状态;粤闽赣交界多山少平原,高山密林所形成的地理阻隔在一定程度上保护了客家文化的积累和衍化[4]。这四个因素共同驱动了客家文化中的向心力,使客家文化能在粤闽赣这“边缘地带”成熟和发展,成为中原文化的重要继承,在全中国甚至世界舞台上都占有一席关键之地。

3.1“三纲五常”“八卦风水”——理学集体意识的向心力

南宋末年至元初是客家民系逐渐成型的重要时期,与以理学为核心的宋代文化相伴而生。理学思想中“三纲五常”对客家文化产生了极其深厚的影响。南宋末年文天祥在广东兴宁的一所客居内手书“忠孝廉节”四字纪念抗元义士,这四字也频繁出现在各地的客居当中[5]。直至今日,客家族群的宗法制度及其族权仍占有一定的核心地位。此外,周敦颐的《太极图说》中的风水学也极大地影响到了客居的选址和建造。这充分说明了缘于宋理学的集体意识根植于客家文化之中,亦形成了一股强大的向心力始终统领着客家族群的发展。

3.2“宁卖祖宗田,不忘祖宗言”——命运共同体的向心力

客家民系在不断迁徙中逐步发展,在漫长迁徙中历尽艰辛、饱受歧视和迫害,使得客家族群具有了强烈的命运共同体意识。清嘉庚年间徐旭曾(客家人)所写的《丰湖杂记》中如此叙述:“同属患難余生,不应东离西散,应同居一地,声气既无隔阂……可谓不因地而殊,不因时而异矣。”[6]可见客家族群命运共同体的意识形成了一股向心力,使得客家人无论身处何方,都坚守着祖宗言,有着强烈的客家族群认同感。

3.3“半山客”——民族同化的向心力

畲族源于荆蛮,与苗族、瑶族同源,北宋《太平寰宇记》记载宋代梅州地区“主为畲族,客为汉族”[7];清光绪年《嘉应州志》记载“梅地古为畲瑶所居”[8]。而到了明清以后,畲族人口锐减,现今梅州已是客家民系核心聚居区。在饶平北部与潮州、揭阳等相邻地区的客家人被潮州人称为“半山哈(客)”(潮州的畲族自称为“山哈”),这也印证了客家人与畲族的密切联系。客家民系在面临与其他民族民系关联的时候,其强烈的理学集体意识和命运共同体意识能产生一种吸纳甚至是同化其他民系民族的向心力量,为客家文化的多样性提供了更多可能。

3.4“八山一水一分田”——自然围合的向心力

赣南南部多山,局部山高林密,西部大庚岭、东部九连山造成了赣粤两省的天然阻隔。“八山一水一分田”很形象地诠释了客居地的自然条件:山多田少,多为低山丘陵地,土地不很肥沃。嘉庆二十五年嘉应(今梅州)五属人口总数达138万余人,每口人丁占有田地山塘仅0.87亩[9]。为了缓解这种人地关系的矛盾,客家人利用山坡开辟梯田从事稻作生产,故客居多为组团状大聚落,村落多呈长条形或阶梯状,星散状的聚落在客家地区是非常少见的。可见,天然的围合和较为紧张的资源无形中也形成了一种向心力,“迫使”客家族群团结起来,聚族而居。

4客家民居的向心性解读

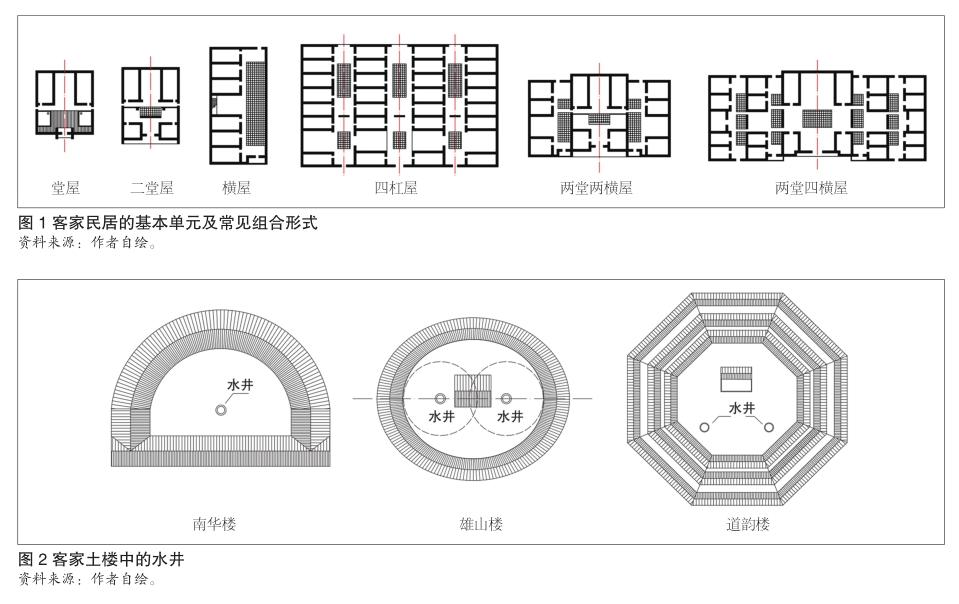

客家民居的平面形式多样,组合灵活,主要两个基本元素:(1)堂屋,以“一明两暗三间过”为基型,中间为正屋,两侧为厨房或杂物房,中央设天井;(2)横屋,在建筑平面两端布置门厅和厨房,面对围墙自成一长方形天井[10]。客家最常见的民居建筑类型——堂横屋,则是由居中的纵列堂屋和两侧的横屋组合而成,往往有两堂两横、三堂两横等多种形式(见图1)。不同区域的客家民居还有“围”“碉楼”“望楼”等元素,形成各具特色的“围龙屋”“围楼”“土楼”等客居形式。无论客居形式如何丰富多样,客家文化的向心性也时刻在统领着客家民居,使其在千变万化之中仍具有一定的向心性内涵。下文提取了“井”“祠堂”“围”“池”“楼”这五个基础类型,在此对客家民居的向心性进行解读。

4.1井

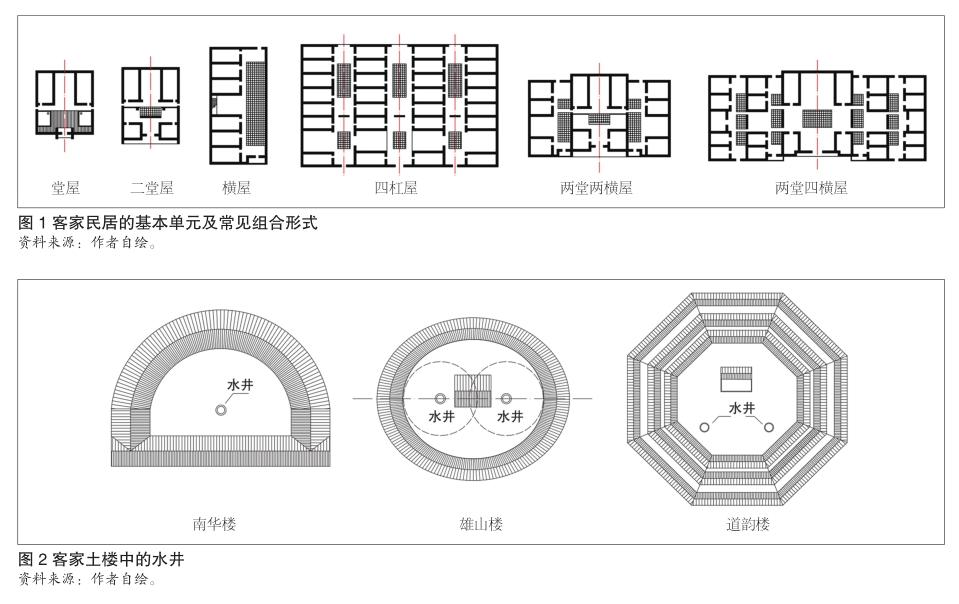

井,是水井,也是天井,有汇聚天下四方之财气的精神意象及追求。客家祖先到一新定居地需先打一口井,几个家庭以水井为圆心环绕居住,并逐步向外发展。这种原始的、本能的聚居方式确立了水井的向心性,在粤闽交界地区,不少圆土楼中的水井多位于圆心之上,表现出水井的向心性。如饶平上善镇两座相邻的潮源楼和南华楼,在其围楼靠中心位置均有一水井;在福建平和县有一座椭圆形的土楼——雄山楼,其内部两口水井恰好位于该椭圆形的两个圆形之位[11],可见水井之于客家土楼的向心性地位;在三饶镇著名的道韵楼,其八角形态缘于八卦,楼内三层环屋代表了八卦三爻,楼中两座水井则为太极的两仪(见图2)。很多圆形土楼中水井并不完全处于圆形的位置,例如永定承启楼,圆心则为客家文化中更为精神统领的祠堂,水井以此靠边,这也反映了客家民居中水井的向心力之局限。当涉及到精神中心上时,祠堂便有可能优先于水井的向心力,这将在下一节进行具体的探讨。

天井是中国传统院落式建筑最基础的组成部分,往往作为建筑整体的核心统领着全局。粤赣地区分布着一种可以被看作是放大了的四合院的“口”字形围,四周外墙厚实坚固并有设防设施,围内也必设一个水井,成为一个大天井,如赣州龙南和韶关始兴有同名为燕翼围的两座方围(见图3)。此类以单一天井为核心的围屋能很清晰的体现天井之于客居的向心力。而更多数客居是在“三堂两横”这种中级单元组合民居基础上再加以正、横屋的多进多横式建筑组群,以赣南“九井十八厅”式最为著名:其并非完全拘泥于9个天井,18个厅,是对此类大屋民居厅井数目之多的一种概称[12]。赣州南康县凤岗村的董氏祖屋,平面以中四厅,左右两横屋组成,厅屋组合形成9个天井,并遵从着井字形构造,形成了以中央天井为中轴对称的向心序列(见图4)。无论是围绕一个大天井,还是围绕多个小天井,天井不仅具有在图像学上的向心性,它也顺应了客家人的生活模式:公产制度下的互帮互助,天井就是产生公共关系的场所。总的来说,天井之于客居位置的中心性和分布的平均性都体现了客家人内向性、互助性的居住模式,也间接反映了客家文化中的命运共同体意识。

4.2祠堂

祠堂是汉民族建筑中不可或缺的重要组成部分,是家族祭祀和公共活动的场所。大部分客家民居都将祠堂设立在居住建筑群当中,并形成以祠堂为核心的建筑结构特点。祠堂在客居中的地位最高,占有绝对中心的地位。福建永定的洪坑村承启楼,是一座直径73米,四环四层的圆形土楼,其中心最内一环“笔花庐”最初便是作为祠堂功能使用的,水井设在东西两侧作太极两仪,以外环楼中四道封火墙和楼梯分为四象八卦。圆心处的祠堂即作为绝对的中心统领全局(见图5)。

本节所提取的“祠堂”,是包含祠堂、公厅、天井、门堂、禾坪等这一整体以宗法礼制为基础的厅堂序列。若说笔花庐是在承启楼圆形形态上的绝对中心,那么以祠堂为高潮的厅堂序列则是每一座客居的精神中心,客家族群的生活和扩张都是依附于这一中轴脊骨之上而发展的。以上节所提到的案例来看,天井或水井确是占据了形态上的中心,但在平面布局上,祠堂—井—门堂所形成的序列能更清晰地展现整座建筑的布局逻辑。无论体量大小,居民多寡,人们的生活都是依附在这一中轴序列之上的(见图3、图6)。无论是围龙屋还是四角楼,其必有一条包含祠堂、公厅、天井及门堂的中轴序列,它象征着客家族群的龙脉,代表了极强的客家族群认同感,这种严谨秩序和强大向心力将分散的客民聚集起来,成为团结整个宗族,维系人伦秩序、延续家族血脉、强化家族意识、提高族群自尊的核心载体,这也成为客家民居区别于其他民系民居的最重要特征(见图7)。

4.3围

“圍”是客家民居中最常出现的字眼,这是与客家族群对于居所的防御性需求密切相关的。粤闽之地受械斗、海盗等资源掠夺的影响而产生的土堡、土楼在外形上就显现出了极强的对外防御性和内向性,对外密不透风,对内确有敞亮的回廊联系各个用房。粤赣交界的“国”字形围屋在堂横屋组合之外再加设一外围,还有部分更大的国字围会在外围再建一重屋,如同“回”形围,亦有在方形外围加建一重圆形的围屋,称为“铜钱围”。这种外围一般层高为两到三层,四角还设有高出外围一层并向外凸出1米左右的炮楼。外围立面首层不设窗,顶层设有内大外小的炮孔[13](见图8)。在惠深地区,分布着一些防御性更强的“城堡式围楼”,以龙岗鹤湖新居为例,有内外两围,虽然外围并不是规整的矩形,但从其平面布局中也不难看出内外两围的先后建造逻辑。在该地区的大型城堡式围楼的外围往往还会配合角楼和望楼布置走马廊,具有警戒功能的同时也有助于极端情况下楼内居民的疏散(见图9)。总的说来,这类因防御性需求而产生的“围”在形态上将整座客居严密的包合住,使建筑对外封闭,向内聚合,具有较强的向心性;在功能上有结合角楼、望楼和走马廊,作瞭望警戒、射击防御、疏散保护之用,“围”内则是一个完整生存系统,水井、厨房、仓库、厕所一应俱全,即便围内族人数月不出门也足以维持生活,这种聚合模式团结了全家族的力量,在抵御外侵的同时也保护了客家民系民族的向心力,助力于客家族群的壮大和发展。

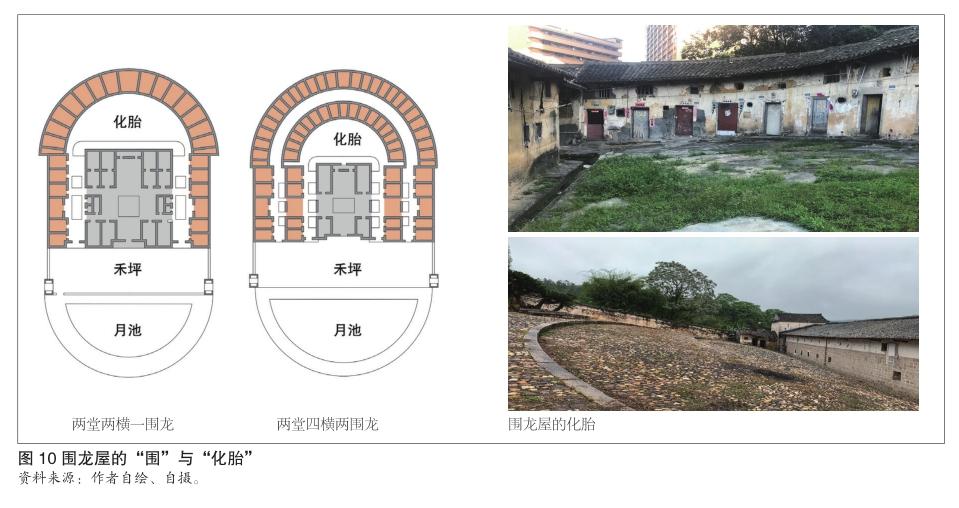

“围”也不单只是以防御性需求而产生的。在粤东地区围龙屋当中的“围”就带有更多精神层次的内涵。围龙屋主要建造在山坡之上,呈前低后高之势,前半部是堂横屋组合体,后半部为枕于山坡之上的半圆形围屋,与大门前的禾坪和半月形水池呼应形成一个圆满的整体形象。围龙屋的整体形态与客家文化重理学、讲风水关系密切。现留存在梅州客家木板上的围龙屋设计草图中的乾坤八卦定位便是一个佐证。在兴梅当地,围龙屋又被称为“太师椅”,比喻建筑坐落在山麓上稳定牢靠,前低后高很有气势[15],一高一低,一山一水,正是阴阳之变化与协调。而围龙之中的隆起“化胎”,象征着孕育生命的母性。当既有的围龙屋因人口增多需要扩张的时候,便会沿着原围龙向外加建一围,就有了后带双围、三围甚至五围的围龙屋,这也赋予了“围龙”子嗣昌盛、家族兴旺的内涵[16]。所以说,围龙屋中的“围”也象征了客家的血脉,从精神层面“围”起了客家族群,凝聚了客家人敬宗睦族的宗法观念和血脉传承的精神寄托(见图10)。

4.4池

无论是围龙屋、枕杠屋还是四角楼,其入口禾坪前总会有一通常为半月形的池塘。池塘半圆的形态为与“围龙”组合,与堂横屋主体营造“天圆地方”“阴阳交融”的吉祥寓意。客家地区亚热带季风气候带来的充沛降雨量和其“八山一水一分田”的自然环境共同促成了坪前池塘的产生,客居内有完整的排水系统直通月池,以防止洪涝灾害(见图11)。客家人蓄水养殖、浇菜灌溉、洗衣晾晒和消防排水都汇集在这一片月池当中,这也是客家民居在特殊场地和气候条件下应对客家族群生活的凝聚,同时也加强了客家族群共同生存,福患共享的集体意识。

4.5楼

这里提取的“楼”既有与围楼相伴而生的角楼和望楼,也包括独立存在的客家碉楼。在河源、惠深等地区都分布着大量带角楼甚至望楼的方形围楼。以河源仙坑村八角楼为例,整体构造为内外两圈,内圈是四堂四横围屋,外围两横前后两端头为角楼,外圈则只有一道城墙,四角设角楼,共八个角楼,外圈设有走马廊。深圳龙岗的鹤湖新居整体也有内外两围,内部为一个方形围,外围类梯形,内围四角设角楼,外围的前排和后角也设角楼,并在内外两围后排中间都加设有一望楼,外围亦设有走马廊[17](见图12)。不难看出此大屋是逐步加建形成现在的规模的。这些“楼”是与上节的“围”相匹配的,它们共同组合在一起,形成一个严丝合缝的,以客居中的厅堂系统为核心的内向序列。

而在粤赣交界分布着一些独立于客居的碉楼,其主要特征就是将角楼借鉴过来,建造成一座放大而独立的方形碉楼,当地有被称为“炮台”。这种碉楼并不是日常居民生活聚居之地,而是遇到倭寇盗贼侵犯之时临时迁入的避难防御所,其位置往往会靠近或紧挨着当地的大型客家民居。位于龙川县大长沙村的长祥楼,其平面呈方形,总高六层,达15米。长祥楼紧邻旁边的一座客居,墙坚壁厚,外立面每一层都设有外小内大的枪眼或望孔,一至五层为避难居民使用,六层整体作警戒或作战使用,整体防御性极强。寻乌县晨光镇司马第碉楼的平面及剖面图能更清晰地展现这种独立碉楼的内部构造(见图13)。这种独立于围屋的碉楼能有效地将防御区与生活区彻底分开,避免了居民在围屋因过度设防而过于围困的生活;作为一种专设的防御碉楼,它墙高壁厚,易守难攻,在有外敌入侵时居民便可暂时避住其中,敌去之时又可回到围屋中居住。碉楼这一设防性民居形式极大地集聚了客家族群在迁徙的生存中患难与共,团结齐进的精神内核。

5结语

客家民居的向心性是始终与其文化向心性内涵相匹配的。笔者试图将在这两个层面提取的元素和类型进行了关联(见图14)。

可以看出,从客家民居中提取出的“井”“祠堂”“围”“池”和“楼”都不仅仅是在形态上具有向心性趋势或内涵,其精神上与客家文化的向心性也是始终相匹配的。“井”和“祠堂”处于这个圈的内层,反映了客家文化中理学集体意识的向心力,也受其命运共同体对向心力所引发的族群归属感影响;“围”“池”和“楼”处于这个圈的外层,保证了客家民居整体的围合性,是在其他民族入侵(民族同化的向心力)和外部环境围合(自然围合的向心力)的共同作用下产生的。客家文化的向心性成就了客家民居在多样中仍具有强烈的内向共性,是一种对外封闭防御,对内开放互助的基本形态。这也解释了为什么会有圆楼、围龙屋、方围等诸多类型的民居建筑分散在不同的地理区域,却都能被冠以客家民居的称谓,这不仅仅是因为是客家人居住在内,根植于客家民系的向心性使得无论客家人身处何种自然环境和社会条件中,其居所都能表现出一脉相承的客家文化内涵。

在实地走访过程中,笔者发现随着技术的发展和生活品质要求的提升,许多客居会将原有横屋全部拆除改建为多层小洋楼,但核心祠堂序列和其中轴对称的布局总是会被原样保存(见图15);前禾坪和月池在不受村落新建道路的影响下也仍会基本被保留;原本用于抵御倭寇和躲避战乱的碉楼、望楼及其共同组合成的围也在和平年代逐渐失去了其主要意义,而多被弃用、任之衰败。结合客家文化与其民居向心性的解读与关联,对客家民居建筑的保护和可持续发展我们也能有一些新的思路:(1)保留和维护客居的祠堂中心序列,延续其以宗族公共活动为主的功能;(2)对承载居住生活的横屋部分进行优化,顺应现代的居住需求;(3)对碉楼、望楼等已不再需要维持原有功能的部分可进行功能改造甚至重建。

客家民系是广东三大民系当中唯一不以地域而命名的汉系分支,这与由客家族群的迁徙性相关,而其分布的地理环境差异、迁徙进程中的社会分化甚至是相邻族群的介入都造就了客家民居多样化形态的特点。本文尝试论述了客家文化及民居的向心性,在诸多不同形态的客家民居中提取出其共性的元素或特征,这将有助于对不同表征的客家民居的认识和解读,对基于文化景观的民系民居建筑保护及其可持续发展有著非常重要的意义。

参考文献:

[1]司徒尚纪.广东文化地理[M].广州:广东人民出版社,1993.

[2]谭元亨.华南两大族群文化人类学建构——重绘广府文化与客家文化地图[M].北京:人民出版社,2012.

[3]谢重光.客家形成发展史纲[M].广州:华南理工大学出版社,2001.

[4]江金波.试论梅州客家文化中心的形成[J].华南理工大学学报(社会科学版),2007(1):66-70.

[5]张斌,杨北帆.客家民居记录:从边缘到中心[M].天津:天津大学出版社,2010.

[6]杨兴忠.客家论丛精选[M].福州:福建教育出版社,2014.

[7]乐史.太平寰宇记[M].北京:中华书局,1985.

[8]吴宗焯,温仲和.嘉应州志[M].台湾:成文出版社,1968.

[9]杨星星.清代归善县客家围屋研究[D].广州:华南理工大学,2011.

[10]陆元鼎,马秀之,邓其生.广东民居[J].建筑学报,1981(9): 29-36,82-87.

[11]张斌,杨北帆.客家民居记录:围城大观[M].天津:天津大学出版社,2010.

[12]万幼楠.赣南围屋研究[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2006.

[13]万幼楠.赣南传统建筑与文化[M].南昌:江西人民出版社, 2013.

[14] Kate.盘石围鸟瞰图[EB/OL].(2017-06-27)[2020-02-07]. http://www.ngchina.com.cn/travel/destinations/7767.html.

[15]陆元鼎.梅州客家民居的特征及其传承与发展[J].南方建筑,2008(2):33-39.

[16]吴卫光.围龙屋建筑形态的图像学研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[17]杨耀林,黄崇岳.南粤客家围[M].北京:文物出版社,2001.