综合干预措施提高医院保洁员环境清洁质量的效果研究

2020-09-21李艳菊

李艳菊

研究表明环境清洁策略是医院感染控制的主要途径,医院的环境清洁质量将直接影响医院感染的发生情况,提高医院保洁人员管理水平、保证环境清洁质量是预防医院感染的基本要求,目前如何提高医院的环境清洁质量已成为研究热点[1]。但目前中国的医院环境感染控制循证研究报道较少,2016年12月我国发布卫生行业标准,医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范(WST-512-2016),本文主要探讨落实规范要求,采取综合干预措施提高医院保洁员环境清洁质量的效果[9],详细报道如下。

1 一般资料与方法

1.1 一般资料 本次研究对象为医院感染管理重点部门和普通病房的环境及保洁员,2019年9月前后我院除保洁员管理方式发生改变外,其余各方面均未发生变化。

1.2 方法 2019年9月前实施常规保洁员管理模式,包括保洁责任制、弹性排班、定期组织总结大会等。本医院于2019年9月实施综合干预措施,具体操作如下:首先对保洁员进行相关院感知识技能培训,使保洁员掌握正确的清洁方法和消毒方法,明确人员职责分工。完善管理制度,建立单独的保洁员管理制度,制定简单易懂,图文并茂的各部位环境清洁消毒流程,采取荧光标记法、荧光粉迹法、ATP法及目测法快速检测保洁清洁消毒质量,现场反馈,量化考核细节以及奖惩措施[2]。定期组织保洁员学习院感知识,鼓励大家积极参加院感知识培训。严格按照管理制度对保洁员清洁消毒流程、手卫生、清洁消毒洁具使用进行监督,组织保洁员学习相关专业技能,实行清洁用品颜色编码,提高保洁员的责任心。统一配备微纤维抹布、微纤维拖把头、扁平脱卸式拖把柄,洁具集中清洁消毒。另外定期对保洁员进行培训,规范洁具使用,提高保洁个人防护技能,避免发生交叉感染。院感科指导各科室感控小组定时检查,对保洁员环境清洁质量进行考核和评价,并做好记录。院感科、总务科对保洁员环境清洁质量及科室感控小组检查情况,进行督导、检查、总结、反馈,查找不合格原因,制定改进措施。将评定结果直接绩效工作挂钩,进行奖惩,达到提高工作积极性的目的,另外综合多方面意见对保洁员工作质量进行评定,有针对性的进行指导培训。

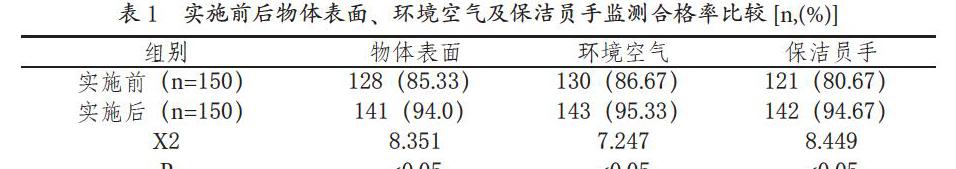

1.3 评价标准 采样监测清洁、消毒效果关键指标,前后随机采样150次,比较实施综合干预措施前(2019年6月至2019年9月)以及实施综合干预措施后(2019年10月至2019年12月)物体表面、环境空气及保洁员手监测合格率是否存在差异。

1.4 统计学方法 所有数据用表示,P<0.05认为有统计学意义,用专业的统计学软件,即SPSS18.0统计软件进行所有的统计学处理。

2 结果

2.1 实施前后物体表面、环境空气及保洁员手监测合格率比较

实施综合干预措施后物体表面监测合格率(94.0%)、环境空气监测合格率(95.33%)及保洁员手监测合格率(94.67%)显著高于实施综合干预措施前(85.33%、86.68%、80.67%),差异均具有统计学意义(P<0.05)。详情见表1.

3 讨论

医院作为一个人员复杂、人流众多的公共场所,各种病原微生物相对集中,环境物体表面是医院内细菌传播的主要媒介,环境清洁消毒是切断病原微生物在医院传播的重要手段之一。医院的环境清洁质量一方面是保障患者就医环境安全的重要指标,另一方面医院的环境清洁质量也代表着医院的形象。加强保洁员环境清洁消毒管理,提高医院环境清洁质量,能有效降低医院感染风险。有研究表明医院的保洁员普遍存在年龄大、文化水平低、地位及待遇低、学习能力不足等情况[3]。加之保洁员大多为保洁公司聘用,流动性大,上岗前普遍未经过规范的培训、医院感染意识淡薄、对消毒隔离知识掌握程度堪忧。因此应加强保洁员的基础培训、使其掌握医院感染相关知识,规范保洁员操作,细化工作流程,建立考核奖惩机制,加强对保洁员的管理、监督和考核是提高保洁质量的关键。本次研究表明,实施综合干预措施后物体表面监测合格率、环境空气监测合格率及保洁员手监测合格率均显著高于实施综合干预措施前,差异均具有统计学意义(P<0.05)。本次研究与魏霞对保洁员医院感染知识的调查分析和管理对策及雷莉萍对保洁员管理在医院感染控制中的作用研究结果相似,说明本次研究可信度较高。

综上所述,综合干預措施可显著提高医院保洁员的综合素质,解决保洁工作中的难点,提高环境清洁质量,从而间接降低医院感染发生率,值得临床推广。

参考文献

王惠芳,来瑞平,谢多双.综合干预措施降低重症医学科医院感染率的效果评价[J].医学动物防制,2015,31(09):961-963.

曹小琴,李颖,许文,马黎黎,戈伟,伍艳兰,慕彩妮,王逸,范珊红.综合干预措施提高医院保洁员环境清洁质量的效果研究[J].中国消毒学杂志,2019,36(04):261-263.

罗婷,王兆霞.手卫生综合干预在医院保洁员预防与控制多药耐药菌中的应用[J].江苏医药,2014(23):2942-2943.