还原与演义:《白鹿原》传播与接受路径再考察

2020-09-19张英芳

张英芳

(西安建筑科技大学 中文系,陕西 西安 710054)

2016年4月29日,《白鹿原》的作者陈忠实先生作古,而他留给一个时代、一个民族的文学资源和思想遗产——《白鹿原》,在他身后,在喧哗与骚动中生发出一系列富有意味的文化事件。2017年4月16日,筹备两年多的 85集电视连续剧《白鹿原》在两大地方卫视播出第一集之后,突然停播,5月10日又复播,复播之后无论是收视率、观众反应还是社会反响,再次引发了关联《白鹿原》是与非、过与往的诸多争鸣。争鸣之中,2018年电视剧《白鹿原》在上海电视节“白玉兰奖”颁奖典礼上最终获得最佳电视剧奖,该剧导演刘进则获得最佳导演奖。《白鹿原》电视剧播出前后,还有三个与“白鹿原”关联紧密的文化事件:位于现实之塬的“白鹿原影视基地”“白鹿原民俗文化村”“白鹿仓文化基地”相继在塬上落地。

如果说电视剧还属于《白鹿原》审美艺术形态合理延展的话,诸如此类搭载《白鹿原》并借其之势延伸出的文化产品,与艺术形态的《白鹿原》更类似于一种“皮与毛”的依附关系,《白鹿原》作为文本的实体意义已经被挪用,进而转化为一种文化符号和象征资本。如果说这类文化产品是资本本性逐利冲动的衍生物,是消费时代文学取向的一种可能性甚或是一种必然性的话,那么如何面对这类文学艺术的衍生产品,如何客观理性地判断、评价此种复杂缠绕的文化现象以及以什么样的态度客观审视文学和文化工业在现代和后现代混合语境中的位置和价值呢?我们将目光后撤,回到文本问世的始初,沿着“来时路”的辙痕,并对当下的一些社会思想动向进行再考量,也许才能拨开迷雾,找到回答当下这些复杂问题的线索。

一、《白鹿原》的合法性出场与大众媒介对经典的繁殖冲动

1992年,经过近7年的酝酿之后,《白鹿原》首发于《当代》1992年第6期、1993年第1期,1993年由人民文学出版社发行单行本。截至目前的统计,其销量累计达200多万册,年均销量为10余万册。《白鹿原》销量数字的背后,是源于文学在时代的突出位置,还是其他非文本因素的影响?《白鹿原》出版时,恰值邓小平南巡讲话之后,中国社会的发展转向以经济为中心,此种转型隐含着一个重要的讯息:20世纪80年代文学狂欢的退潮将成为时代选择的必然,在未来,“纯文学”之光将逐渐逝去。在此情境之下,思想界和文化界为了自救,发起了一次微弱但影响深远的抵抗:《上海文学》和《读书》从1992年开始至21世纪,发起并先后组织了文化文学界的“人文精神大讨论”;1994年,另一个与人文精神一脉相承的有关“儒学复兴与再传统化”的争论再次将文化文学界的焦虑凸显于时代之中。正是这两次文化抵抗,使得《白鹿原》借着思想大争鸣,或许是巧合,或许是寓言,进入了历史的视野。与《白鹿原》几乎同期问世的,之后引发海啸的是陕军的另一部作品《废都》①1993年,《废都》先在《十月》第四期刊出,同年北京出版社首发出版了单行本。。二者在1993年出版之后,在思想、文化、文学乃至社会领域都引起了冲击波,缘由就在于其在文学审美层面对“儒学复兴”“人文精神大讨论”的呼应,点燃了思想界和文学界的一些新话题:知识分子的身份问题、传统与现代的博弈、调和问题。在此之后,两部作品即经历了相似又截然不同的命运:1993年下半年流星般闪过的《废都》被禁,封冻16年之后,2009年8月8日《废都》才穿过云层见阳光。同样的,《白鹿原》也经历了被质疑甚至可能被否定的噩梦,不同的是,经过博弈,其还是获得了相对意义上的肯定(有些敏感问题还在争论中)。5年之后,1997年12月19日修订版的《白鹿原》获得第四届茅盾文学奖。以上是对《白鹿原》初生时的文学、文化和时代状况的简单回顾。

通过对文本初生和时代状况的追踪,有一个显见的事实:《白鹿原》出版之时,文学在时代中的位置已经趋于沉寂,那么究竟是什么样的力量推动了《白鹿原》的经典化和大众化的双重丰收呢?关于《白鹿原》的经典化,北京大学李杨教授认为:“小说《白鹿原》,因为对上世纪80年代中国知识界的两大主题‘去革命化’与‘再传统化’的集中表达而成为了中国当代文学的经典。”[1]在此,李杨教授强调《白鹿原》的经典化与20世纪80年代的文化语境和时代情境有着内在的勾连,再加之90年代“人文精神大讨论”和“儒学复兴”的推动,因此,《白鹿原》的经典化有文学意味上的,更多的则是一种文化和时代意义上的,而这正是《白鹿原》大众化的根基和秘密所在。《白鹿原》中的“文化”质素和“时代”因素,在“修订版”删减的一些未公开及不适宜公开的酵母的催生之下,大众媒介适时并及时地介入到对《白鹿原》的二次甚至三次传播中来。1997-2000年,在毁誉交织的情境中,在文学史、批评家、传媒、大众等各种力量的聚焦下,作为文学经典和时代经典,作为一种文化资源和思想遗产,《白鹿原》最终取得了进入公共空间的合法性。此后,《白鹿原》既在文学审美的范畴被改编、重构,又在“社会文化”“现实日常”中作为符码被消费、重构。

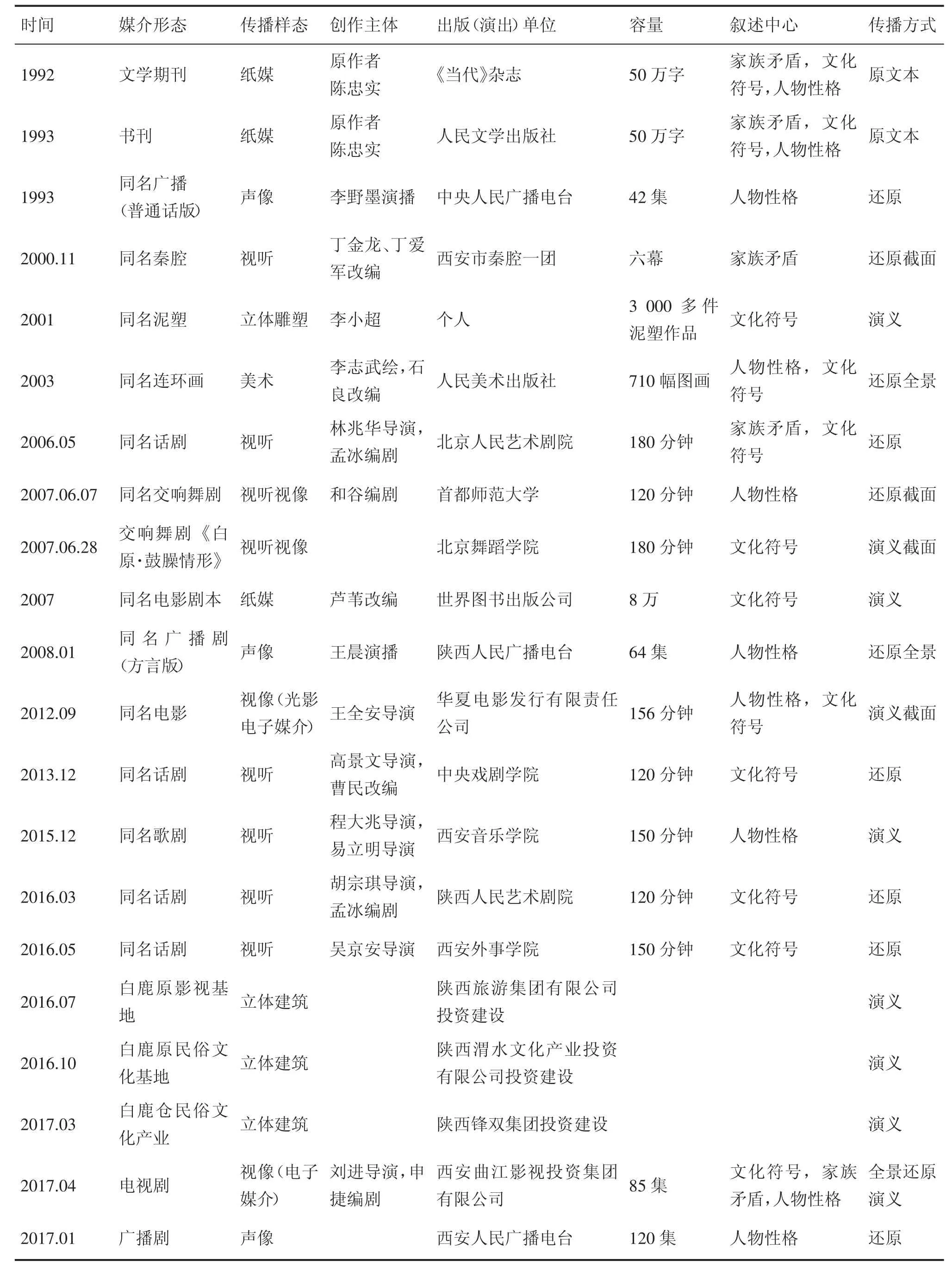

从1993年到2017年,围绕小说《白鹿原》的传播,各类文学艺术文化样态主要有:连环画、泥塑、话剧、舞剧、歌剧、广播剧、戏剧、电影、电视、文化产业等。在这些复杂的样态中,在传播方式的介入、传播手段的运用上主要表现为两种:文学审美意义上的“还原”和社会文化意义上的“演义”。

通过《白鹿原》从1992-2017年以来传播方式、传播手段和接受路径的详细统计和基本分析(见表1),我们可以检索出《白鹿原》传播和接受的一些基本信息:《白鹿原》的广泛传播主要集中在21世纪之后,即其作为经典的确立为文本的传播提供“合法性”身份之后。传播路径上大致分为三个阶段:

第一阶段是2000-2005年,主要以初级形态的广播剧、连环画、泥塑等为主。

第二阶段是2006年5月-2012年,主要以同名地方戏曲、话剧、歌剧、舞剧,电影等中级形态的视像视听类媒介的传播为主。2012年,即文本产生20年后,同名电影《白鹿原》播出,由于电影作为光影电子媒介在传播中的优势,尤其是受众的“期待”,使得电影播出后迅即引发了思想、文化和文学界的大争鸣,因此,2012年,它的传播从广度、深度达到了文本产生以来的一个时间上的峰值。尽管电影播出后,有部分专业人士和大众以“文本相似度”为观测点,对电影版指责、挞伐,认为其“削弱”了文本;与此同时,肯定的声音也很响亮。就在肯定与否定引发的争鸣中,受众对文本的“关注”和“消费”达到了20年间的一个高点。

第三阶段是2013-2017年,各类中级形态的歌剧、话剧继续着对“热点”的传播,2016-2017年,呼之欲出、风波迭起的同名电视剧再次引发《白鹿原》又一个传播的“小高潮”。尤为值得关注的是,电视剧播出前后,《白鹿原》作为一种文化符号和“象征”资本,催生了三个与《白鹿原》紧密相连又关系不大的文化产品的落地:白鹿原影视城、白鹿仓民俗文化村、白鹿原民俗文化基地。文化产品中附着的“消费性”“大众性”“商业性”作为一种非文本意义上的“繁殖”,尽管争议不断,但是其为《白鹿原》在广度上带来了受众范围的拓展和文化消费上的“衍射”效应,传播的效能相对而言是正向的、积极的。正是在文本和非文本等多重因素的影响之下,20多年来,《白鹿原》在传播和接受两个层面,逐步实现了“经典性”和“大众化”的多重丰收。

表1 1992-2017年间《白鹿原》的传播媒介与接受路径表

通过以上对《白鹿原》“合法性”出场和20多年来传播资料的整理、图表归纳和分析,可以追索到《白鹿原》的传播接受既是“经典文本”传播中的个案,同时又因其典型性体现出某个特定的历史视域和时代症候中文学作品传播与接受的共通性,由此在文学文本和文化传播的互文与同一中,构成了文本之中、文本之外交织的《白鹿原》传播和接受中的“白鹿原文学文化现象学”。

二、还原:事象的临摹复制、历史文化情境的仿制及艺术美的合流归一

1993年《白鹿原》出版之后,首先介入的媒介形态是“广播剧”,传播手段主要是从文字阅读到“音频”移植,方式上仅在传播的介质层面发生了改变,就其内容而言主要以复制为主。1993年,中央人民广播电台采用的语言形态是“普通话”;2008年,陕西人民广播电台则置换了其中的语言形态为“方言”,以期更贴近于文本中的地理空间;2017年年底,电视剧热播之后,西安人民广播电台计划重新录制这部经典。尽管广播剧是最为初级和基础的传播形态,但是其受众群一般以大众为主体,且大众接受起来几乎不需付出经济成本,因此广播剧对文本的还原尽管在价值增殖维度并不显著和突出,但是在传播的广度上确有诸多的效用。

凭借广播剧对《白鹿原》传播在广度上奠定的基础,从2000年开始,秦腔、连环画、泥塑、话剧、舞剧、歌剧等与小说临近的艺术样态相继参与到对文本的“二次”及多次传播中。此类传播路径中,尽管媒介不同,但是在传播的过程中却呈现出诸多的“类似”:与广播剧对原文本的“复制”不同,受制于空间、容量及媒介特性的差异,此类媒介在对原文本的传播中,突破了对原文本的“复制”,而进入到对原文本的“仿制”。2000年11月改编的同名秦腔《白鹿原》,以地方戏曲的形式,在媒介的转化中实现了对原文本的“阐释”。秦腔这种艺术样态本身即与原文本中的“地理空间”“文化空间”存在地缘意义上的重合,因此其对原文本的阐释不仅切近,而且贴合。不同的是,由于舞台和时间的限定,秦腔版《白鹿原》在对原文本的转化中,采取对原文本“横断面”的截取,提取原文本与转文本中的“同质性”因素,通过对原文本事象的临摹与历史文化情境的“仿制”,实现文本转媒介的转换。

2006年北京人艺同名话剧版《白鹿原》,采取的改编手段也主要是对原文本的“近似性”还原,为了达到地理空间的“相似”,导演在舞台演出的过程中,仿制了很多道具:从《白鹿原》所处地理空间中的黄土台原、生活器具到运用“陕西腔”,甚至将活体的“物”如牛羊等作为道具直接推到舞台上,试图通过对原文本中某些质素的“仿制”,最大限度地“接近”原文本。在这一点上,尽管秦腔版与北京人艺话剧版的传播介质有所区别,传播策略却具有诸多近似性:依靠“仿制”,达到对原文本的阐释、互通和还原。2001年由陕籍雕塑家李小超创作的同名泥塑《白鹿原》和2003年陕籍美术家李志武创作的同名连环画《白鹿原》,也与话剧、秦腔版的传播策略类似:着眼于作品中的主要人物,并对人物进行变形和夸张,通过对原文本中的人物、器物、故事的“临摹”以及文化的“仿制”,实现对原文本的还原。

对于连环画,陈忠实先生评价道:“志武画的《白鹿原》的连环画,以一种变形的人物形象和变形的场景形态出现。一种古朴,一种原生形态,正吻合着上个世纪五六十年代中国北方乡村农耕社会的气象。”[2]陈忠实在评价中肯定了连环画对原作的“变形”处理,且认为这种变形实现了对原文本的“阐释”。这种变形,其实质就是在对原文本事、物、象临摹的过程中,兼顾传播介质本身的艺术特色,然后运用仿制的方式,实现对文本既接近又具有自身特色的“还原”。

广播剧、泥塑、连环画,尽管是较为初级形态的传播,但其实亦是最有趣的部分。在这类传播形态中,对原文本的传播高度地与原文本保持着高度一致,从叙事、人物塑造、故事到小说中的“时空”,复原的同时保持原作的“原汁原味”,同时为了体现自身的媒介特性,也会进行改造,但是这种改造最终还是为了更形象、更有效地为原文本的传播提供一个新的维度和方式。话剧、舞剧、歌剧基于其“视像”“视听”的个性,相对于广播剧、泥塑、连环画来说,它们对原作的改造相对要更多一些,但也是以原文本为依托,在一定限度范围内进行“合理化”的改造和创新,立体化地还原文本中的“空间”,达到了文本在有限时间内的“无限”传播。无论是北京人艺还是陕西人艺,无论是以说唱为主还是以形体塑造为主,除了媒介介质上的差异所带来的传播效能的差异之外,诸种媒介在改编方式和策略上却有着内在的相似性。即便是西方艺术形态的歌剧版《白鹿原》,尽管采用的是对于中国大众相对“陌生”和“隔膜”的艺术形式,但是依靠对人物、故事和文化的“仿制”,同样可以将大众带入“熟悉”的情境和故事中,大众借助这种熟悉的“仿制”,从而跨越形式的“陌生”,甚至更进一步地,此种新的艺术形式在某些方面反而可以刺激受众,使他们获得更多新鲜的体验和愉悦。

无论是哪一种改编,作为二度或者三度创作,理想的艺术追求还是希冀改编后的文本在“仿制”中能够抵达对原作艺术精神的阐释。导演林兆华在谈到对《白鹿原》的话剧改编时,说道:“把《白鹿原》从长篇小说改到两到三个小时的话剧,太难了。我不满足把《白鹿原》只做成一个真实自然反映农村人的戏,希望再飞跃一步,能带有史诗性的味道。”[3]林兆华所言的“史诗性”味道其实是文本改编传播中的一种理想化状态,而要达到这种理想的状态,需要兼具两个条件:改编需在对文本的细节真实、人物真实以及故事相对真实的基础上,在对原文本仿制的基础上,寻找“象外之象”,即在复原原文本“时空”“人物”“故事”的同时,还要对文本包孕的文化审美和精神内核有更深入的“镜像化”,唯有此,才有可能对文本内在艺术精粹和艺术精神还原。如果没有对事象、物的仿制和基本的还原,要达到对内在的艺术精神的阐释是“无所依傍”的,也几乎是不可能的。比如,有些改编为了无限靠近文本本身,摒弃了对原文本某些重要质素的仿制,其结果不仅不能接近内在精神,甚至对原文本中最基础的阐释都达不到。因此,在《白鹿原》艺术传播的过程中,初始传播多以还原为主,对原作某些细节、核心通过仿制,实现媒介转换中的“再创作”,可以说,还原是《白鹿原》传播和接受中最基础的形态,同时也是最重要的形态。2000-2012年的10余年间,无论是话剧、舞剧、歌剧、秦腔、广播剧、连环画还是其他样态,均以“还原”为主要手段,从而为《白鹿原》在广度上的接受积蓄了信息资源,更为其更高形态的传播提供了“受众”和“文化符号”的聚集,同时奠定了之后文本作为象征资本被转为文化产品的可能性。

还原,作为文本传播的基础和重要的手段,并不意味着对原文本“一对一”的临摹或简单复制,而是既要无限地靠近原文本,又要尽可能地远离原文本。“靠近”主要是对原作中的“神”的把握和阐释,“远离”则主要是指传播媒介在改编中必须考虑并结合自身的“媒介”属性,远离原文本强大的话语权,通过展现自身的媒介特性,与原文本实现“内在”的契合和“互文”。连环画、泥塑、歌剧等艺术形态的改编就是如此,无论是变形、夸张还是借用“新媒介”,都不能脱离原文本,任意或者随意杜撰,都会丧失原作的“味道”。与此同时,在对原文本无限靠近的过程中,又不能一味地“复制”和“照搬”,要充分考虑传播媒介的个性和审美特点,并在兼及时代风气、文化思想状况和读者的接受消费习惯、水平等多种因素的考量中,实现对原文本“象”与“神”的传播。因此,文本传播中的还原,主要是指一种文学审美意义上的还原,在这个过程中,既有对事、物、象的还原,又内在着对“象”的变异、变形与夸张。这种既靠近又远离的传播过程并不意味着还原中的矛盾,恰恰相反,二者是一个统一的过程。西安音乐学院同名歌剧版对原作“还原”的成功就缘于此。这个版本提取“黑娃”和“田小娥”这两个具有鲜明反抗性格的人物,以他们的“爱情”作为整个歌剧向前推进的线索,以“天上的星星这段唱词”作为引子和过渡,在对文本“时空”“人物性格”“故事”“时代背景”的还原中,又根据歌剧兼说兼唱的媒介特性,对某些事件和人物进行了“象征”性、变形化处理,从而在展现宏阔的时代背景、历史背景的同时呈现出原作的“艺术精神”。

《白鹿原》传播中的原文本与转文本的“还原”与“间性”关系,在古今、中外文学作品的传播中,多有显现。《西游记》《红楼梦》《水浒》《哈姆莱特》《巴黎圣母院》等文本大体也是这样的传播路径:从“事象”的临摹、历史文化情境的仿制到审美意境的“合流与归一”。《西游记之大圣归来》《西游记之三打白骨精》等作品,无论是影视形态的还是其他艺术样态,在改编和传播的过程中,文学审美意义上的对原文本的“还原”既是基础,又是文本被演义为“文化”符号和象征资本的前提。

三、演义:文化符号的提取、象征资本的挪用以及“文学文化的互溶”

随着《白鹿原》被多种媒介的热传,运用光影形态去呈现一个更现代化的《白鹿原》是否可能,又在何时会成为可能,在受众的期待之中一直都是一个迷人的话题。《白鹿原》不断扩大的影响力为光影形态的改编提供着诸多的可能性,然而,与此同时,巨大的影响力也是一种压力:改编成功了,无疑会是文本传播的又一大收获,可是,要是改“砸”了呢?在这种两难处境之下,电影《白鹿原》的生产一直处于影响的“焦虑”之中。2012年,文本问世20年后,陕西籍导演王全安终于完成了电影《白鹿原》的拍摄。电影《白鹿原》公映之后,毫无悬念地,出现了褒扬与贬抑、捧场与指责、叫好与谩骂等各种声音。而这种强烈的话题性再一次推动了《白鹿原》成为文学、文化乃至思想界的“热点”。尽管各种声音交织混杂,但是,在其中,有一个“中心”问题,即电影与原文本的间性关系问题:电影是偏离、篡改了原文本,还是尽可能地复现了原文本?对此问题进一步引申:电影是还原了原文本,还是仅取原文本的“影子”,在相对的还原之上又进行了较大的“演义”呢?

通过电影与原文本的对照可以发现,电影中的“白鹿原”影像既与原文本有着诸多的相似,同时又提取了文本中的一些典型性的质素作为“符号”,并对这些提取的符号进行了新的诠释。在电影中,导演主要提取了四个显眼的符号:麦地、祠堂、戏台、田小娥。这四个符号在原文本中同样具有典型性,但是与原文本的“中心”,无论是人物还是故事,在某些方面还是存在很多争议。比如小说中作为核心的“白鹿”意象在电影中被剪掉,故此有评论者认为没有了白鹿的《白鹿原》,小说的“魂灵”何在?再如争议最大的人物谱系,原文本中的核心和中心人物是族长白嘉轩,从始至终他都是作为推动故事行进的主体性力量,到了电影中,白嘉轩的“核心”位置被“田小娥”置换,而原文本田小娥只是其中的一个重要人物,而非核心人物,这种人物位置的置换,使得故事的叙述方式、叙述结构都发生了很大的变化,也因此激发了对于电影的诸多质疑。再如祠堂这个物象,在小说中并没有被过度凸显,可是祠堂在电影中却是一个具有象征性的空间标志——守成与摧毁,传统与现代的博弈都在祠堂的“竖”与“毁”、“立”与“砸”中得以展现。之所以在电影中会提取多个符号,与电影这种媒介本身的特性有关,同时又与《白鹿原》中本身包孕的丰富的“意象”有关。就此意义而言,电影对小说的介入,提取一些富有指向性的符号,在还原小说的时空、故事的同时又借助这些符号进行文化上的演义,是可取的。但是问题的另一方面就在于,演义的“度”是否在一个可接受的范围之内,演义是否过度而失却了原作的“味道”?电影《白鹿原》与原作的争议主要聚焦于此。

自2012年电影对原作介入之后,《白鹿原》的传播和接受悄然发生着内在的变化:其传播和接受由文学审美意义上的还原逐渐向文化思想上的演义过渡。在此阶段,原文本与转文本之间的关系更多地类似于“貌合神离”,二者之间既是一种影响的关系,又是一种文化权力争夺的关系。在这种权力争夺中,时代习气和社会风尚在其中的影响力不断增强。距电影播出不久,2017年,在现实的白鹿原上迅速地繁殖出三个文化衍生物:一个文化影视基地、两个民俗文化基地。在这三个文化衍生物中,场景、命名、建筑都取法于原文本,比如电影基地中的滋水县城、祠堂、戏台、田小娥和黑娃居住的窑洞都被一一实物化还原,在对物还原的同时还追加了一系列的“文化秀”:《白鹿原人物秀》《白鹿原黑娃演义》《二虎守长安》《勺勺客》《华阴老腔》《关中大地震》《白灵》《森林大营救》《媛媛的奇幻冒险》等,都从原作中抽取一些“丰富性”的点加以“表演性”演义。

在两个民俗文化基地中,采取的方式也是如此。比如白鹿原民俗文化村中对吕氏乡约的还原,又对关中文化的一些独特的标志如民居、砖雕等进行了演义。尽管这三个文化衍生物对原作的一些地名、人名、文化进行了部分实物还原,但是更多地体现出演义的特征,其目的主要是借原作的影响来为文化产品张贴一个文化符号,可以说,这三个衍生物与小说相比,更多地体现出皮与毛的关系,表象是原作的一种“还原”,而本质上则是借复原“文化”之势,实现资本的增殖。2017年电视剧《白鹿原》播出,再次引发和电影落地时同样的问题,即电视剧是否客观而真实地呈现了原作的人物、故事。电视剧较之于电影而言,由于其受到的时间限定性较为宽松,所以在电视剧中对原作中的人物呈现是比较全面的,但是在历史事实的呈现、人物性格和命运的设置上,则与原作体现出一些“差异”。同样的,电视剧对原作进行了“演义”,以期更适合观和看,从而收回投资成本的同时实现资本的利益化,因此在很多情节安排上,注重矛盾冲突和好看,而忽略了原作的历史纵深感和人物内在文化性格的呈现。作为电视剧拍摄基地的白鹿原影视基地,在电视剧完成之后,也作为一个文化产品保留下来,并被演义为一种文化消费的空间形态。另外两个民俗文化村,尽管文化产品的形态有所差异,但是性质与影视基地基本类似,都是考虑资本的增殖。

从电影到电视剧、从影视基地到民俗文化村,其在对原作进行演义的过程中,抽离提取的都是“地域”和“文化”的质素,利用与原文本的相似性,对原文本的某些突出的元素进行仿制,并在这种仿制中实现新的艺术形态的生成。而这一点,并非一个文化产品的个案,而是具有典型的文化消费和消费社会的症候。进入21世纪,在日常审美泛化和符号性消费的时代风气中,简单的“物”的消费已经不能满足大众的“消费趣味”,因而搭载“文化”,借“文化”营销产品的风气越来越盛。比如近三年来,在关中出现了各种消费类同的“民俗文化村”——袁家村、马嵬驿、白鹿仓、桃花源等,支撑这些民俗文化村的外在的符号是某地的文化,而背后则是资本的力量。

关于《白鹿原》传播与接受中的文化演义,在其他经典文本的传播与接受中也是类同的。比如《西游记》就经历过各种版本的改编,就视像传播形态而言,包括了电视剧版(1986年,杨洁导演,中国国际电视总公司出品)、电影版1(《大话西游之月光宝盒》《大话西游之大圣娶亲》,1995年,刘镇伟导演,西安电影制片厂出品)、电影版2(《西游记之大圣归来》,2015年,田晓鹏导演,横店影视出品;《西游记之三打白骨精》,2016年,郑保瑞导演,中影股份出品;《西游记之女儿国》,2018年,星皓影业出品),更有意思的是,2017年的《美猴王传奇》(电视剧版,Gerard Johnstone导演,澳大利亚广播公司出品)则直接取“美猴王”这一象,然后导演结合自身的文化背景,对美猴王进行了颠覆式的演义。

如果说还原相对地保持了原作的“文学”味道,那么到了演义阶段,不仅文化的味道较为浓厚,文化资本的角力对文本的变异、繁殖、裂变与“新生”则起着更为夸张性的作用,也就是说,在演义的过程中,由对原作的演义又演义出一些新的文化元素,从而演义不仅体现出文化的影响性力量,同时还体现出一个文本被再次编码、被消费的特征。《白鹿原》如此,《西游记》《哈姆莱特》《三国演义》等亦如此。

四、文本之中与文本之外:文本、媒介、时代的互动及文本的重构

作为一个时代经典的《白鹿原》,“在‘文革’后的中国‘新时期’文学中,类似于《白鹿原》这样问世至今近20年一直受到好评和关注的作品并不多见”[4]。对于这样“不多见”的文本,其被多重媒介“关注”、改编,在各种“好评”中,在文本的传播繁殖中形成的“文学文化现象学”中,原文本与媒介文本之间的内部关系,原文本、媒介文本与时代的外部关系,他们之间形成了什么样的对话互补,又存在怎样的冲突和平衡,这些“文学文化现象”对于当代文学的其他文本传播具有什么样的“典型”意义?梳理《白鹿原》传播和接受资料并对之进行“还原”和“演义”两个层面的研究之后,不难发现,在文本之中和文本之外,《白鹿原》传播中存在很多个性化的现象,同时在这些个性化的现象中又包孕着诸多共性。《白鹿原》在传播接受的过程中,在文本之中和文本之外体现出以下鲜明的文本特点和时代审美症候:

第一,在传播方式和传播路径上,《白鹿原》的传播由早期的单一媒介传播逐渐向复合媒介传播过渡,且融纸媒、声像、视像、光影、文化产业等各种传播介质为一体,构成了一幅立体式传播的图景。从而在20多年的时间中,形成了一个以原作为原点,以历史时间和地理空间为连缀,以儒家文化和关中文化为符号指代和象征资本,建构起一个以文学与文化为传播基点的“白鹿原文学场域”。

第二,《白鹿原》的传播与接受不单是一个新媒介介入下的“文本”的再生,在媒介对“文本”的干预中,纵横交错着各种文化思潮、时代风尚和其他因素。因此对其传播和接受的考察,既要以原文本作为重要的对照物,同时也必须考虑到这些外在的“时代”因素、文化思潮和社会语境。在评价衍生文本的时候,原文本并非单一的评价标准,历史情境、时代气候、文化思潮等因素都应纳入到对这些衍生文本的考察体系中。

第三,《白鹿原》的传播与接受既是一个有着前后关联而又具有“同一”性的过程,他们之间的关系不是两个问题,而是一个问题的两面。在早期传播中,传播的效能决定着接受的效能,随着消费语境的强化,传播与接受之间变成了平行甚至“倒推”的关系,接受对传播的动因、效能的作用越来越大,甚至它的传播是因为“接受”的倒逼,才促使了新的传播形态,典型的如文化工业样态的传播形态即是受制于接受者的需求,才催生了新的传播形态。

第四,白鹿原的传播经历了从有形、无形再到符号化的过程,象征资本对传播和接受的影响越来越突出。

第五,在文本传播和接受的过程中,衍生文本与原文本在合力形成整体性的“文学场域”的同时,在文学场的内部,衍生文本与原文本之间又形成了一种互文性的关系。这种互文性的关系,既包含阐释和解读关系,还包括衍生文本与原文本之间的解构与重构关系。

第六,《白鹿原》的传播和接受主要在两个层面展开:还原和演义。还原更多的是对原文本的阐释和复现,多在文学审美的范畴和意义上进行文本的转换;演义则不同,其更注重在文化的层面进行“符号”的提取,凭借“符号”的“象征”和“指代”,催生演义并繁殖出新的文化形态,并与后现代社会的“资本”达成合谋,从而形成新的“生产力”。

第七,随着文本的繁殖和价值的增殖,在其传播和接受中引发了诸多的“文化现象”。对这些文化现象的研究,联通了与时代、社会的对话通道。

第八,《白鹿原》的传播与接受,既是其作为经典不断接受时间和历史检验的一个过程,又是其不断被大众化的一个过程,其传播和接受与其“经典化”和“大众化”有着内在的协同结构关系。

《白鹿原》产生的时代的复杂性以及之后20多年间社会各种力量的角逐,对于经典而言,既提供着发生各种裂变、产生新能量的“爆发力”,同时这些新力量又不断对其构成“解构性”力量,冲击着其原有的一些“内核”。因此,20多年之于《白鹿原》而言是一个漫长的时段,它被争议、繁衍、解构又被重构,既是“时间”对它的巡礼和检验,同时又是经典再重构“再生”的又一个开始。对于这个“再生”而言,20年又仅是瞬间之旅,这便是经典的魔力所在:穿越历史、穿越时空之后,在与时代、文化的“对话”和矛盾冲突中,如万物之春,生生不息。而这种生生不息,导源于经典的“根”,而时代、政治、个体、文化是他生发的茂密的枝叶,源源不断地为新的时代输送着新的价值和讯息。在这一点上,它的命脉恰如克罗齐(Benedetto Croce)所言的“一切历史都是当代史”一样,经典繁衍、传播、接受的历史其实也是时代的、文化的痕迹。莎士比亚的戏剧如此,《西游记》如此,《白鹿原》亦如此。在一个经典被不断阐释、传播、接受的过程中,既是经典的“重生”,也是历史流动的讯息。因此,在2017年文化工业、文化资本、文化权力对《白鹿原》的青睐,在解构其传统的魅力的同时,又赋予了它新的力量。

当下,我们也许对文化资本的逐利性对文学的消解会有颇多的微词,但是当文化资本参与进来,重新复制、还原和演义原始原本中那些有价值的“质素”和“信息”之时,也许对于未来而言,这又是一个文化上的巨大贡献。比如白鹿原影视城、白鹿仓这些文化资本逐利冲动下的混合着“文学”“文化”以及“资本”的产物,用当下的目光审视的时候、用“文学”的标准来衡量的时候,我们的判断也许是“不准确”的,它的价值在对文化讯息的传达、传统的继承和更新而言,未尝不是一种“正向”的力量。这是《白鹿原》自问世以来,在近30年的传播、接受的历程中,留给文学和时代的财富,也是催发我们思考的源泉。