得其道而顺用之

2020-09-17汪长明

汪长明

书画作为一种艺术门类,一直是中国艺术界和艺术品交易市场最主要的两大板块之一(另一类是瓷器)。在很大程度上,书画行情变迁及其引发的市场反应,大的或言整体方面,成为艺术品市场走势的重要风向标;小的或言个体方面,成为市场对书画家艺术地位认可程度的主要标志。对于无论文博机构还是收藏爱好者而言,只有探索收藏潜规秘则、掌握收藏技术要领、洞察收藏市场风云,多长见识、少走弯路,以不变应万变,方能在纷繁芜杂、乱象丛生的收藏领域站稳脚跟并最终立于不败之地。笔者基于自身多年学习与研究实践发现,书画收藏有规可遵、有律可循,大致说来,包括八个方面。

● 名——艺从名论,身由名贵

作者地位决定作品价位乃艺术品市场交易的永恒法则。名气为王,名头决定势头,成为艺术品的重要价值标准。作者名气显性价值在于作者的社会知名度,隐性价值则是作者的艺术造诣及其作品的艺术价值。根本上,作品本身蕴含的价值量决定其在收藏市场的受欢迎度和社会认可程度。在某种意义上,书画收藏“收”的是作者的身份和地位,“藏”的是作者身份和地位带来的升值空间。都说“爱美之心,人皆有之”。其实,对收藏这行当而言,还有比外在的“美”更重要的,那就是内在的、得到社会一致认可的作者的社会知晓度。或者说,书画作品真正的“美”在于作者的“身份”(包括艺术身份、学术身份、政治身份、社会身份等)。名人效应与作品价值之间存在正相关,这是收藏的恒规铁律,鲜有例外。同样一件艺术作品,出自名家之手与出自平民之手,价值差异存在云泥之别。此外,即便同一作者,受作品创作背景、作品类型、尺幅及其代表性、作品承载与传达的信息内涵、历史印证痕迹、竞价气氛等因素影响,其作品价值差异往往悬殊很大。

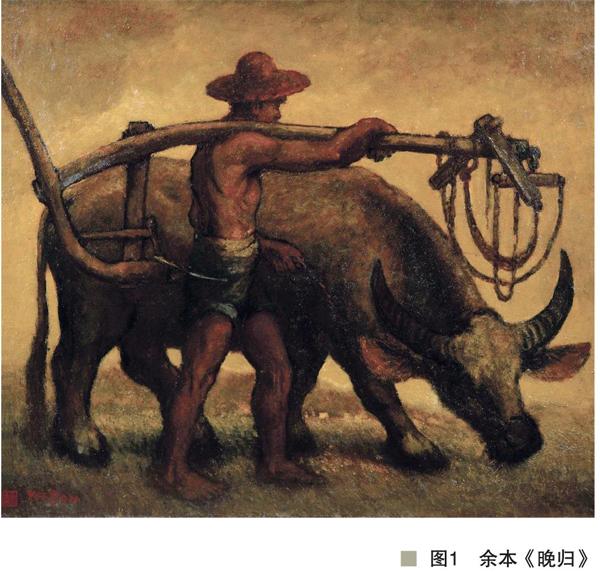

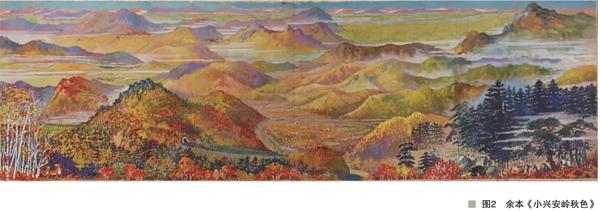

以中国第一代留洋油画家、广东画院原副院长、中国美术家协会原顾问余本(1905—1995)为例,油画为其生平创作的主要或者说代表性作品形态,其油画作品市场拍卖成交价最高达632.5万元,作品为其1935年留学加拿大安德里奥艺术学院期间创作的《晚归》(中国嘉德拍卖公司2015年秋拍,图1)。该幅作品为余本代表作,广为人知。而余本的另一件水粉画作品《小兴安岭秋色》(图2),据笔者考证,系他1963年小兴安岭写生作品。这件作品于2018年方公之于众,且类型为余本鲜有创作的水粉画,虽未见诸公开出版物,但艺术价值不在其油画作品之下。

● 精——精品力作,倾智尽慧

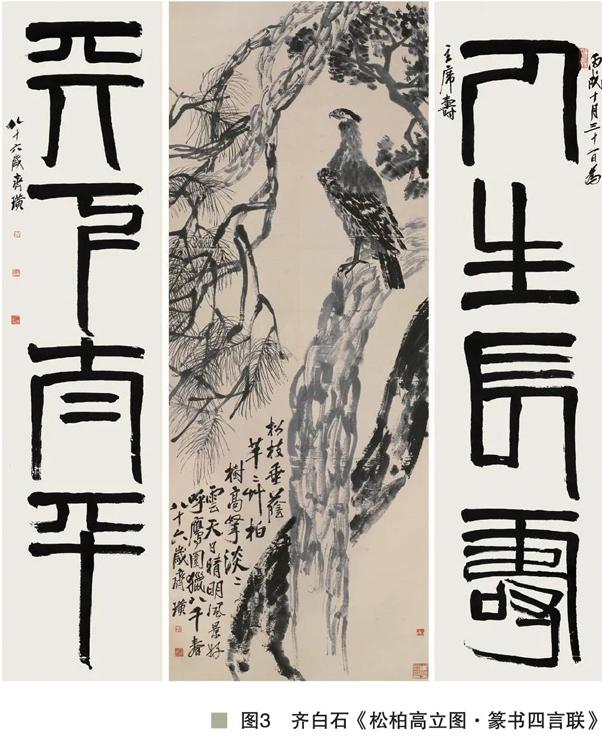

中国收藏群体日益壮观、人数日益壮大,一方面,与国家对文化建设的重视、崇尚文化的社会心理,以及公众本能的怀旧意识息息相关;另一方面,也与具有收藏价值物品,尤其是收藏价值较高的等级藏品的唯一性密不可分。与一般商品和普通日用品不同的是,具有收藏价值的物品,尤其是凝聚着个人劳动及其知识创造的艺术品的价值主要在于其稀缺性和精致性两个方面。愈稀则逐者愈众,愈精则其价愈贵,这一点无需赘言。即便对名家而言,作品价值的市场反馈也存在天壤之别。究其原因,与作品创作背景、艺术劳动承载及其衍生的艺术含量有很大关系。倾尽心智审慎构思、耗时耗力精心创作的作品,尤其是代表作者艺术成就的作品,在艺术性上远非其在各种社会交往中寥寥数笔的即兴之作、碍于情面“笔不由衷”的应酬之作所能企及。此外,作品上款人的社会地位也是影响作品价值的一个重要因素。上款人与作者在作品上的前后呼应、相互叠加,一方面揭示了作品的创作背景、作品之外的更多内容信息,另一方面也隐含着书画家与上款人之间的私人交情与社会往来信息,部分填补了双方生平信息空白。上款人如为社会名流、达官显贵或艺术同行等,作品价值可以说会因此成倍跃升。齐白石1945年为蒋介石六十寿庆创作的《松柏高立图·篆书四言联》(图3)即是明证。其居齐白石个人作品拍卖排名第二的4.255亿元拍卖成交价(2011年中国嘉德拍卖公司春拍),足以说明名人效应对市场心理的强大引导作用。

● 全——要素齐全,三位一体

“格局决定身段高低,气魄体现气量大小。”一件完整的书画作品,核心要素有三:书画、作者落款、钤印。书画本身无需赘言,这是整件作品的“正身”和主体,无论在视觉上还是内涵上都体现了整件作品的格局和气魄。书画的价值量主要集中在作品本身。作者落款和钤印是建立作者与作品之间创作关系的直接证据,是作品的“身份证”。尤其是落款,相比钤印而言,它还具有唯一性,是作者本人创作成果的一部分。除非书画家本身也是雕刻家,一般情况下,钤印多半是他人创造的劳动成果,属于验证作品来源、印证作者身份的“旁证”。钤印的使用非常讲究,颇有几分学问在里头,属于书画艺术创作的范畴。笔者在此不作引申,只强调一点,即对整件作品而言,最好是迎首印与落款印相呼应,朱文印与白文印应映衬(图4)。简單地说,钤印的使用既讲究技巧,也能体现艺术性,是作者艺术水平的一部分。钤印“缺胳膊少腿”会使作品价值量大打折扣,尤其是未落款的作品,即使作者名气再大,其价值也会大打折扣甚至一落千丈。作品即便出自大名家之手,一旦成了“无主之物”,除非有其他权威印证(如在公开出版物发表并具名),否则其与普通书画作品并无二致的,收藏价值不大。

● 大——价因量论,以大取胜

书画界向来有润格以平尺论价的传统。其市场体现有二:一是作品整体尺幅大。一般情况下,作品尺幅越大观赏性越强,视觉冲击力也越强;同时,作品尺幅越大往往意味着创作难度越大,很多微不足道的瑕疵往往会在大尺幅展示中被放大。以榜书这一书法门类为例,很多书法家不敢轻易涉足此种书体,原因就在于榜书以大气磅礴为要,没有深厚的书法功底、运笔能力和对纸幅的整体掌控力,往往很难驾驭,“一笔不慎,满纸皆输”乃书家常事。二是作品信息量大。尺幅越大意味着能够容纳更多信息,这就要求作品内容更加丰富饱满,整体布局更加细致周到。如果按相同创作内容进行比较,大尺幅作品不是对小尺幅作品在数量上的机械叠加与简单放大,更不是对其进行同比例扩张,而是一种增加作品信息、丰富作品内涵、提升作品品位的艺术再造活动。仍以齐白石为例,2017年12月,保利拍卖公司上拍了他1925年创作的《山水十二条屏》(图5)。严格说来,这是一组国画作品,无论总件数还是总尺幅,均为拍卖市场上齐白石所有作品之最。该组国画最终成交价达到了史无前例的9.315亿元,创造了中国书画和齐白石个人作品拍卖的“双峰值”。之所以如此,应该说根本在于该组作品集中国书画艺术要素之大成,但其中一个最重要的原因,笔者认为,在于作品尺幅大、信息量大。

● 品——品优质佳,相得益彰

这里指的是作品品相好、质地佳。品相即作品载体的状况,主要指作品保存状况。一般情况下,与瓷器、铜器等看重因岁月风化和日常使用留下的历史痕迹——包浆、火石红、铜锈等,包浆越厚重、火石红越明显、铜锈越深沉,其价值越珍贵相比,书画作品因质地的不稳定性导致“寿命”相对较短,忌讳的恰恰是这种“身外之物”。任何历史痕迹如老化导致的纸张脆化、因潮湿形成的斑点、因对温度的适应性差异导致的形变、因接触性使用造成的污损、因流传易手形成的磨损破碎乃至部分内容脱落等,都是对作品的直接伤害。对古旧书画而言,频繁易主、保管场地变迁、不同时期保存环境差异等,都或多或少造成价值流失。

● 量——存量定价,物稀人逐

收藏市场向来讲究物以稀为贵。无论文博单位的征集工作(纳入馆藏),还是社会个体的私人收藏,其收藏行为的根本动因在于藏品的不可再生性及依附于藏品的科学价值、历史价值和文化价值。我有你无的占有意识、先下手为强的心理驱动、基于个人判断的价值析出(增值)等,由此成为收藏者实践层面的行为趋向及心理层面的自我暗示。就同一作者的作品而言,因收藏群体相对固定或者说总量基本不变,存世量越大,市场空间越大,藏家逐利心理越强,“竞标”概率也就越大,价位相对越小;相反,存世量越小,市场空间越小,藏家逐利心理相对较弱,“竞标”概率也就越小,价位相对越大。综合上文所言诸要素,在此不妨建议收藏界同仁,宁可花高价收藏作者名气大、作品存世量小、要素全、品相好的高附加值藏品,也尽量不要贪便宜去收藏那些随处可见的“大众藏品”,用行话讲就是“大路货”。此外,对以逐利为目的的周转性私人收藏而言,这就要求对市场价值有着比较准确的判断,否则掏空口袋、花了银子买了低价藏品,徒增懊悔和烦恼,着实很不值当。

● 类——画因类别,书因质尊

主要指绘画类作品,一般情况下,绘画作品比书法作品贵。而单就绘画作品而言,类型上,油画比国画贵,国画比水彩贵;内容上,人物画比风景画贵。个中原因有三:一是绘画比书法更耗时耗力,创作难度更大、技术要求更高、视觉美感更好,因而更具艺术性,市场接受度、认可度更大。二是不同画种创作难度有别,如油画类作品需一次成形、对“败笔”很难进行后期补救,对作者运用彩料的能力、对画面的整体构思等要求非常高。一笔失败很可能导致前功尽弃功亏一篑。三是不同画种的艺术价值有别,从而导致市场欢迎程度存在明显差异。再以油画为例,油画属于舶来品,是西方绘画艺术的结晶,经过一代代中国艺术家的不懈努力,在实现了西方油画中国本土化发展的同时,也强化了油画这一独特艺术门类的尊贵身份。此外,因书画类作品不易保存,作品质地也是一个重要因素。受气候条件(温湿度)影响较大,如前所述,容易滋生微生物(如虫噬)、生黄斑、纸质变脆、风化乃至粉化等。一般而言,绢本比纸本价位要高,一因绢本成本较高,尤其在古代,属于高档消费品,且具有文化承载功能;二因绢本比纸本受气候条件影响较小,材质更稳定,更易于保存;三因绢本作品不易变形,一般不会发生褶皱、内容脱落等现象,视觉上比较规整;四因绢本对光线有散化、柔化作用,作品视觉效果更好,有加持作品艺术性的作用。

● 据——有据可查,有证可考

来源可靠是衡量作品可信度的重要标准。名不正则言不顺,来源不可靠意味著身份不可信,作品的真实性存疑。尤其是现代高科技的发展及仿真技术的使用,各种仿品、赝品琳琅满目、鱼目混珠,使得收藏领域真伪难辨。这对以“眼力”辨别真伪的藏家而言容易造成识别上的诸多困惑,从而对其收藏意志和决心带来冲击与考验。为防止上当受骗,建议藏家掌握如下标准,或者说是一条确保万无一失的重要防线:一是有藏品流转文件或材料、相关历史记录等;二是在著作、期刊、报纸等公开出版物出版或发表的作品;三是有作品印证物即能对其真实性进行证真的材料,包括作者或作者家属出具的证明、作者与作品的合影或创作现场照片、鉴定证书、作品原盒及原始题签、曾被正规拍卖公司拍卖且成交的作品(最好有拍卖图录为证),或有权威拍卖平台或艺术品商业网站(如雅昌艺术网)保存并可供查验的拍卖记录;四是藏品作者历史上参加过有关单位尤其是国家级部门主办的书画比赛或展览,并能出具相关证明(如入选证明、获奖证书、主流媒体报道)或其他材料(如展览图录、邀请函、作品入展标签)等。掌握这些标准,或者说以此为收藏的条件,基本可以保证藏品本身的真实性。因经上述条件过滤,其权威性和可信度得到了强化与巩固。当然,这同样需要鉴藏者不断加强自身文化修养和学识积淀,练就一双能够自我识别、去伪存真的火眼金睛。