围产期预防性使用抗菌药物临床路径

2020-09-12黄晓娜

黄晓娜,张 博,李 静*

南京医科大学附属无锡人民医院 1 药学部;2 临床研究中心,无锡214023

围产期细菌感染约占全球孕产妇死亡率的10%[1],其主要致病菌是B 族链球菌(group B streptococcus,GBS),孕期在阴道定植的GBS,可上行感染引起绒毛膜羊膜炎、早产和死胎[2],而胎膜早破(premature rupture of membrane,PROM)是GBS 上行感染的高危因素[3]。剖宫产是产后感染最重要的危险因素,与其他外科手术相比,剖宫产术后感染率明显高于预期[4]。2015 年WHO 发布《孕产妇围产期感染的预防和治疗建议》[5]指出,预防孕产妇感染相关疾病和死亡的最主要干预措施是使用抗菌药物。抗菌药物预防性使用对PROM 和剖宫产孕产妇具有重要意义,如何安全、有效、合理使用抗菌药物,降低围产期孕产妇感染风险并合理降低医疗成本,是产科抗菌药物管理的重点与难点。

为解决上述难题,本院采用围产期预防性使用抗菌药物临床路径管理模式,并建立追踪监督机制的合理干预,成效显著,探索出一条新道路。

1 路径化管理实践探索

1.1 围产期预防用药临床路径的制定

前期临床药师对产科抗菌药物使用情况进行了系统的点评和调研,针对发现的问题,组织了多学科参与的药事查房,拟制定临床路径对其进行管理。临床路径的制定以高质量循证医学/药学证据为基础,参考《抗菌药物临床应用指导原则(2015 版)》[6]、《胎膜早破的诊断与处理指南》[7]、《SOGC 指南: 产科手术抗菌药物预防(No.247)》[8]、《ACOG 指南:正常分娩中抗菌药物预防性应用(No.199)》[4]等,并拟定《围产期预防用抗菌药物指导意见》,对药品选择、用法用量、用药时机、疗程、注意事项等作出规定。

1.1.1 临床路径与产妇个体情况相结合 路径将围产期不同情况使用抗菌药物进行细分,对入住产科的孕产妇进行产前感染评估,根据其是否胎膜早破、分娩方式、GBS 感染情况等进入相应的临床路径(见图1)。制定了自然分娩、剖宫产术、产时GBS预防、PROM 患者GBS 预防等临床路径流程图 (部分见图2、图3),有效提高了临床路径的可操作性;考虑到GBS 预防的二线用药——克林霉素的耐药率高达66.0%[9],临床路径制定时对GBS 药敏试验也提出了要求,以确保临床路径用药的有效性。

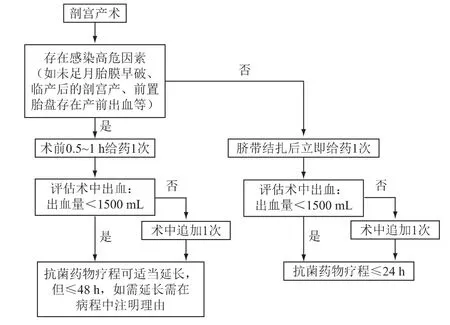

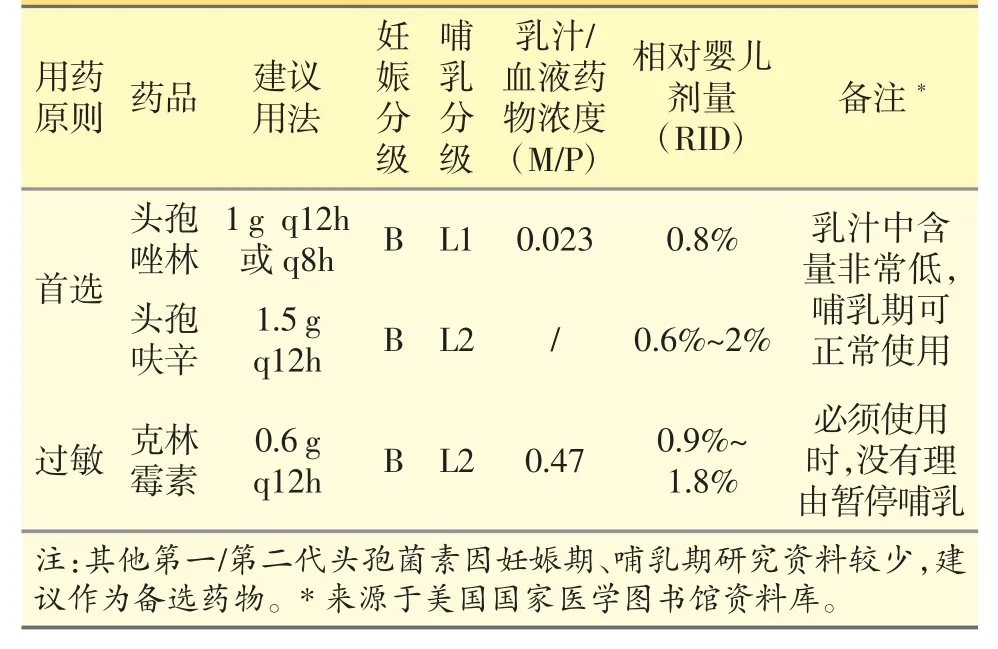

1.1.2 对药品、用法及妊娠/哺乳分级等作出明确说明 针对前期调研发现的产科医生对抗菌药物特性了解不足及妊娠/哺乳期用药安全性评估要求,指导意见在循证基础上结合医院药品目录对药品选择、用法、妊娠/哺乳分级、哺乳期药动学参数、哺乳期用药循证依据[10]等进行了详细说明,规范抗菌药物在临床路径中的使用。部分推荐药品见表1。

图1 围产期临床路径分类

图2 剖宫产术抗菌药物预防性使用临床路径

图3 PROM 患者GBS 预防临床路径

1.2 设立临床路径管理小组

药学部与产科共同建立临床路径管理小组。科主任为第一责任人;护士长及一名审方药师作为监督员;一名产科医生作为质控员;一名临床药师作为管理员。“医药护”三师联动进行路径管理。

表1 推荐剖宫产术预防用抗菌药物

建立追踪监督机制,监督员对于存在药物选择、用法用量问题的医嘱及时拦截并督促医生修改;质控员对出现不合理用药的医生进行二次培训;管理员每月抽取产科病历进行点评、反馈,与质控员就存在的问题进行讨论,协商解决方案。例如,医生提出对于GBS 感染情况不详的PROM 患者,《妇产科学》指出破膜超过12 h 即可行GBS 预防[11],这与“指南”和临床路径有差异,讨论后修订了该路径。

以路径执行合理率作为合理用药考核指标之一,纳入绩效考核。对连续3 个月合理率排名靠后的医生由科主任进行约谈,探讨原因,连续5 个月合理率未有明显改善者,全院通报。

2 路径化管理效果评估方法

2.1 资料来源

抽取产科2018 年3~7 月、2018 年8~12 月、2019 年1~5 月剖宫产术病历分别设为干预前、中、后组,所有病历均使用抗菌药物,手术切口均是二级切口甲级愈合(Ⅱ/甲),术后无并发症/感染情况出现,剔除了存在感染的治疗性用药患者。根据抽取的病案号统计患者信息,对其剖宫产术、GBS 预防药物选择、用法用量、给药时机、疗程合理性进行重点评价。

2.2 合理性评价标准

评判依据院内《围产期预防用抗菌药物指导意见》及相应临床路径。

2.3 统计学方法

采用SPSS16.0 进行统计分析,计量资料采用t 检验,计数资料采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

3 路径化管理结果与分析

3.1 产妇基本情况

3 组产妇年龄、孕周、手术时间、感染高危因素(PROM、临产后剖宫产、基础疾病等)等基本情况差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 路径化管理不同阶段产妇基本情况

3.2 剖宫产术预防用药合理性评价

在路径化管理后,剖宫产术预防用药选择、用法用量、给药时机、疗程合理率都有显著改善,差异有统计学意义(χ2=17.203~140.317,P<0.05)。见表3。

表3 路径化管理不同阶段剖宫产术预防用药合理性评价

3.3 PROM 患者GBS 预防的合理性评价

在路径化管理后,PROM 患者GBS 预防用药率降低了近10%,减少了很多无指征用药;GBS 预防总体合理率提升至90%,较干预前有显著升高(χ2=20.16,P<0.05)。见表4。

表4 路径化管理不同阶段PROM 患者GBS 预防的合理性评价

3.4 抗菌药物费用评价

在路径化管理后,抗菌药物使用时间、住院时间、抗菌药物时间/住院时间占比等,均显著减少(P<0.05),见表5。从抗菌药物使用金额变化来看,在路径化管理后,人均费用大幅降低(与干预后抗菌药物品种更换、疗程缩短有关),从干预前5 个月的467.14 元/人(σ=119.5),下降至干预后5 个月的69.20元/人(σ=10.7)。见图4。

表5 路径化管理不同阶段患者抗菌药物疗程/住院天数比较

图4 路径化管理不同阶段产科人均抗菌药物费用变化

4 讨论

本院通过多学科参与的药事查房,“医药护”三师联动,实施抗菌药物路径化,并建立追踪监督机制的管理模式,促进围产期抗菌药物合理使用,初步实现了医药互补。对于PROM 患者GBS 的抗菌药物预防性使用,目前国内多数医院均未纳入管理,故该路径化管理是一进步。该路径管理初始就考虑到了围产期药物应用对母乳婴儿的影响,推荐的药物均给出了哺乳期药动学参数,如头孢唑林、克林霉素、青霉素G 等,其M/P 比值较低(<1),RID小于10%,围产期使用对母乳婴儿安全性较高[12]。随着国人母乳喂养意识的提升,哺乳期药物管理逐渐被提上日程,也是围产期药学服务的切入点。

围产期预防用抗菌药物临床路径管理目前处于初步阶段,路径化管理后产科患者人均抗菌药物费用降低了85%、平均住院时间降低了0.5 天,表明该模式在保证医疗质量的前提下降低医疗成本、缩短住院时间,成效显著。但目前剖宫产术的临床路径仍存在一定局限:关于其给药时机,存在一些争议[4,6]。本院医生普遍选择断脐后给药,以防止胎儿暴露于抗菌药物。近期研究显示,在切皮前给予抗菌药物预防可减少切口感染及子宫内膜炎,且不影响新生儿预后[13]。术前0.5~1 h 给药,可保证药物在手术切口局部组织中达到有效浓度,降低产妇感染风险。在今后的路径管理中,将加强对医生、孕产妇的宣教,进一步推动剖宫产术给药时机的合理性。

抗菌药物路径化管理作为一种精细化管理手段,对促进围产期抗菌药物合理应用可操作性高,效果显著,应积极推广这种管理模式,将更多类别的药物纳入路径化管理,真正建立围产期合理用药的长效机制。