新时代性别与阶层关系的互构与流变

2020-09-11杨菊华

杨 菊 华

(中央民族大学 社会学系,北京 100081)

性别与阶层之间的交织和纠缠,最广为人知的案例莫过于“泰坦尼克号”事件。1912年4月,“泰坦尼克号”首航第五天后撞上冰山,沉入海底。据报道,乘客和船员的生还率共为32%。其中,女性乘客的生还率超过70%,远高出男性乘客的不足20%。然而,该数据却掩盖了明显的阶层差别。将性别与阶层这两个变量关联后发现,头等舱中女性的生还率高达97%,且其男性的生还率也略高于三等舱女性和儿童的生还率。可见,尽管“女士优先”原则极大地提高了女性的生还率,但阶层依旧在不经意间“利用”了船只结构、隔离制度和语言差异等“意外”或“巧合”,显露出了其本质属性。即便在倡导人人生而平等的时代和社会,“结构”的力量仍然无处不在,由此显现出将性别与阶层联立考量的必要性和重要性。本文借助对文献的简要梳理,检视性别与阶层之间互构的客观存在性,分析固定的性别与流动的阶层勾连之后所带来的性别之间和性别之内阶层的流变性,并围绕当下一些重要的理论和实践困惑,反思新时代性别与阶层之间的关系。

一、性别与阶级(阶层)关系的历史性

人生而具有生理性别(sex),或为男人或为女人,或为儿子或为女儿,或为父亲或为母亲,形成看似对立、实则互补的两类群体;而在社会化进程中,基于sex涵育出的男性群体和女性群体,则是一种社会建构,形成烙上了社会性特征的性别,即社会性别(gender)(下文简称性别)。前者是先赋属性,每一个体都千差万别,但两性难以隔离于彼此而独立生存;后者是后致属性,把形形色色的个体纳入两大类社会文化规制之中,要求男性和女性千篇一律、各守其道。阶级(class)是指由经济上处于不同地位的社会集团或人群组成的共同体。尽管划分阶级的标准不同,如布迪厄将品位等视为阶级划分的标志,但一个主要依据是人们在特定的经济社会结构中所处的不同地位和结成的不同关系。马克思主义认为,结成这种关系的逻辑是对生产资料和生活资料的占有情况。因资源的占有受制于个体的教育、职业和收入,故自1950年代以来,西方学界划分社会阶层(strata)的主要依据是,基于由受教育程度、职业声望和收入水平综合构成的经济社会地位综合指数(SEI,socioeconomic status index)。阶层是阶级的进一步剖析或细分,同一阶级之人可细分到不同阶层之中,如上流社会可细分为上上、上中、上下阶层。过去,农民阶级可区分为上中农、下中农、贫农和雇农;地主阶级区分为地主、富农等。当下,陆学艺等学者将改革开放以来中国社会的分化表述为阶级、阶层的分化,认为当前中国社会已经分化为“十大社会阶层”。在信息化时代,新社会阶层的崛起使得阶层的划分更为复杂。

(一)性别与阶层的交叠

性别作为一类基本属性的指代,与阶级(阶层)相交叠,并在一定条件下关联结合。(1)戴雪红:《性别与阶级:当代西方女性主义诠释女性解放的两种角度》,《学术论坛》2000年第1期。(2)韩贺南:《阶级与性别的“联盟”——中共首部妇女运动决议及相关文献研究》,《党的文献》2011年第1期。任何一个社会的群体都只有两个类别,且一般情况下不会改变,故天赋性别具有固定性和恒久性。阶级和阶层则同时具有先赋和后致双重属性,其后致性则意味着流动性与可变性。如同生理性别一样,它与生俱来。一个农民的儿子生来就被贴上农民的标签,但与生理性别不同的是,它可通过后天的教育等社会流动或地域流动而脱去先赋标签。因阶层的可变性,女性地位常常难以判定——对男性的经济依赖,使得女性无论处于什么阶级或阶层,都是编码的派生,阶层地位具有临时性。(3)凯特·米利特、李国海:《性政治学理论》,《现代外国哲学社会科学文摘》1995年第6—8期。一方面,父权制度本身,就建构出两大社会阶层——生而为女,从一开始就注定了作为群体的女性,处于次等阶层地位;另一方面,女性的阶层划分具有从属性,因原生家庭尤其是父亲、丈夫或其他男性成员而异。但是,因结构因素(如城镇化、现代化、女性受教育程度的提高)的作用,女性地位完全取决于家庭成员的格局已然不再;在很大程度上,她们成为自己阶层的改变者、决定者甚至界定者。

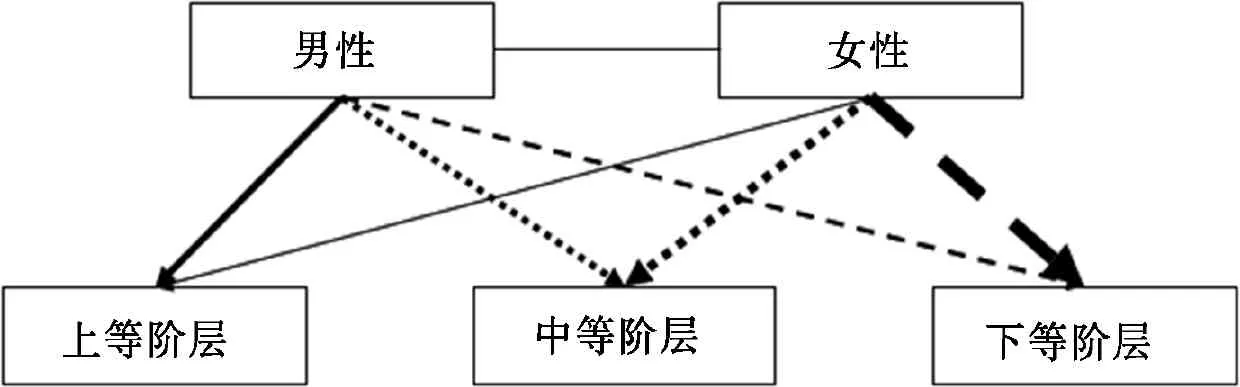

男女两性都可划分到不同的阶层之中,而不同阶层之人亦分别由两性构成。当固定的性别与流动的阶层相勾连,两性故有的阶层格局也会发生改变,这种改变既会发生在性别之间,也会发生在性别之内,由此构成性别与阶层关系的复杂性。如下图所示,更多女性居于下等阶层,而更多男性居于中等阶层。但是,实际情况并非如此简单——非白即黑。比如,上等、中等、下等阶层中的男性与女性之间的关系,构成了性别之内的关系;身处不同阶层的男性或女性,构成性别之间的关系,而上等阶层男性与中等阶层或下等阶层的女性等之间的关系,则同时构成性别之间、之内的双重关系。换言之,性别并非一个完全独立的单元,单一的“姐妹共同体”视角很难真正捕捉与其纠缠的其他话语的力量。

图1 性别与阶层关系示意图

(二)父权制与女性主义

社会性别作为一种后致要素,要求两性各守其道。在传统小农社会,与这个“道”密切相关的是父权制度,即男性在家庭及诸如政治、经济、法律、宗教、教育、军事等各领域中,均具有统治和支配权。在本质上,父权制是公共领域及私人领域的思想与政治制度,也是一整套男性控制女性的制度。性别文化规制利用权力、风俗、惯习、语言、传统、教育等手段固定两性的社会位置;生理性别与社会性别的勾连和不可分割性,也决定了性别问题的特殊性。(4)陈煜婷:《性阶层地位与性别意识的实证研究》,《晋阳学刊》2017年第6期。传统中国是一个典型的男权社会。尽管尊卑、长幼、贵贱之分与秩序等级适用于所有个体和因某些属性结成的群体,但在性别格局中,男人无论自身经济社会地位如何,在夫妻关系中依然掌握对妻子的话语权,并占据优势和统治地位。可见,人类社会最大的不平等,即是基于性别差异而建构的父权规范,是女性从属于男性的性别不平等。(5)李芬:《现代男权制理论的沿革》,《社会》2003年第3期。

工业化进程和现代教育的兴起推动人们反思传统的性别文化规制,妇女解放运动由此兴起。19世纪中叶到1920年代初的第一次女权运动,着眼于妇女平等的选举权、教育权和就业权;1960年代兴起的第二次女权运动,则将平等与自由的视野拓展到公私两个领域,对传统父权制度进行全面改造。同时,女权主义兴起后的性别研究,试图解构、批判父权制度,探讨如何推动性别规制向更加平等的方向转化。

(三)父权制与资本主义

女性主义对社会性别的强调和对父权制的批判意义重大,但一定程度上遮蔽了人的阶层属性。维系父权制的一个重要手段就是性别分工,它将女性置于依附“低位”,故妇女解放的一个前提是,打破传统的性别分工,将她们从家庭中解放出来,不再作为男性的附属物,而是成为具有自主性、独立性的个体而存在,从而实现妇女自身的解放。恩格斯以政治经济学的批判范式,系统检视人类文明史的起源,认为社会对妇女的压迫与家庭形式的转型密不可分。在生产力低下且私有制产生之前,女性受到尊重;而随着生产力的发展和生产关系的变化,性别分工更加突显,逐渐形成父权制度,带来对女性的歧视和压迫。因此,“妇女解放的第一个先决条件就是一切女性重新回到公共的事业中去;而要达到这一点,又要求消除个体家庭作为社会的经济单位的属性”(6)恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,北京:人民出版社,1999年,第76页。。美国女性政策研究中心主席、经济学家Heidi Hartmann曾说:

按照性别分工是资本主义社会的基本机制,它维护男人对妇女的优势,因为它坚持在劳动力市场中对妇女实行较低的工资。低工资使妇女依赖男人,因为它鼓励妇女结婚。已婚妇女要为丈夫料理家务。于是,男人从较高工资和家庭分工中得到好处。这种家庭分工反过来又为削弱妇女在劳动力市场中的地位起作用。这么一来,等级制家庭分工被劳动力市场永久化,反之也一样。这一过程是资本主义和父权制两种连锁制度长期影响的结果。……父权制具备了现代资本主义采用的形式,正如资本主义的发展改变了父权制一样。资本主义和父权制的互相适应给妇女带来恶性循环。(7)H. Hartmann,“Capitalism, Patriarchy and Job Segregation by Sex”, Signs1(1976):37—169.

但是,这仅是问题的一面,随着“资产阶级妇女”或中产阶层妇女数量的增加,女性群体内部的分层和知识阶层女性的兴起对父权制度会形成巨大的挑战与冲击。今天的女性不都是处于底层社会的“受压迫”者。女性的觉醒既可改变自己的底层地位,也在一定程度上重构了社会性别关系。除受制于原生家庭影响以外,女性个体的阶层身份也随自身的教育和劳动力市场参与等而发生变化。量的嬗变,最终或可带来质的转变。

二、性别与阶层关系的复杂性

性别与阶层之间的勾连与互构是现代世界体系中的旧故事。(8)伊曼纽尔·沃勒斯坦,路爱国:《美国政治中的种族、性别和阶级:何新之有》,《国外理论动态》2008年第10期。因性别具有可嵌入制度、组织、经济、文化等多方面社会结构的特性,并影响人们的社会关系和阶层关系,故当它与阶层交叠时,将会使二者之间的互构关系变得复杂。

(一)人类社会不存在独立的“性别共同体”

在小农社会,作为群体的女性,整体被划归为下等阶层;而作为个体,女性的阶层则随主要男性家庭成员的社会地位而流变。尽管在不同的历史时期,父权制与阶层制的关系会发生动态变化,但“资本主义父权制”使得资本主义阶级结构与性等级结构之间具有辩证的、彼此作用的关系(9)Z.Eisentein(ed.),Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism (New York: Monthly Review, 1979).。

研究显示,早期的女性群体并未形成其自身的性别意识。(10)R.K.Merton, Social The ory and Social Structure (New York: The Free Press,1968).(11)R.M.Williams, Relative Deprivation//L.A. Coser(ed.), The Idea of Social Structure: Papers in Honor of Robert K. Merton. (New York: Harcourt Brace, 1975).从中产阶级白人和历史视域出发,西方女权主义者为凝聚各阶层女性的力量共同对抗父权制,把父权带来的性别压迫普泛化,视之为凌驾于一切之上的唯一的分析因素,制造出妇女同受压迫的同质经验,即“姐妹情”(“女性共同体”“女性情谊”)。 的确,自第一波女性主义运动以来,“姐妹情”作为一种共享的价值理念,构成性别研究的一个重要议题和女权运动及集体认同的基础。但是,1990年代以降,后殖民时代女权主义者开始质疑这种“姐妹情”,认为女性群体并非“铁板一块”,群体内部存在巨大的异质性。除“姐妹情”外,还存在种族主义、殖民主义和帝国主义(12)鲍晓兰主编:《西方女性主义研究评介》,北京:三联书店,1995年,第35页。。女性群体内部出现分化(13)P. Gurin,“Women’s Gender Consciousness”,Public Opinion Quarterly, 49(2)(1985).,女性既是一个“共同体”,也不是一个独立的“共同体”。如图1所示,从人的属性和父权制度划分,女性是一个独立的群体,但一旦卷入阶层之中,父权制与阶层的相互交织渗透,必然打破“性别共同体”的神话,使得性别问题所具有的超生理、跨阶层的属性得以显现。作为一种社会建构,脱离了阶级或阶层的“妇女共同体”,在理论上是虚幻的。(14)刘莉、夏怡:《经济全球化时代民族、阶级和性别的三维关系——对后殖民理论的解读和分析》,《江西社会科学》2007年第1期。蓝佩嘉对印尼、菲律宾和越南女性帮佣与台湾新富雇主的研究就很好地印证了这一点。在《跨国灰姑娘》一书中,她凝练出在家庭屋檐下,劳雇双方面临的结构困境、生存策略与认同政治,映现出台湾地区在阶级、族群、性别与代间关系的转变。她认为,“家务雇佣这个主题尤其暴露了女人之间的差异与不平等,鲜少有工作安排如此典型,雇主与雇工都是女性(Rolins,1985)。然而,在许多状况下,这两个女人之间的关系是一种剥削连带,而非姐妹情谊(Romero,1992)”(15)蓝佩嘉:《跨国灰姑娘: 当东南亚帮佣遇上台湾新富家庭》,长春:吉林出版集团有限责任公司,2011年,第7页。。

(二)性别是一个重要的社会分层机制

经济社会地位是当下划分阶层的重要依据。女性群体有着相同的际遇,即尽管被划分到不同社会阶层中,但因资源拥有量较少、经济社会地位偏低,故更多地被划分到低等阶层中。即便是当下社会,在(优质的)经济和政治资源的拥有量方面,女性依旧低于男性,且性别差异随资源的重要性和分化度而上升。虽然在年轻群体中,两性的人力资本拥有量已无差别,但他们在各阶层的分布差异依旧很大,表明性别身份本身就是一种重要的社会分层机制和一个度量指标。在某种意义上,性别对个体所属阶层甚至具有决定性。在SEI(即经济社会地位指数,由受教育程度、职业和收入综合而成)的三个指标中,两性之间的职业地位和收入水平依旧差距甚大。更进一步说,这些显变量背后的潜变量,是附着了稀缺“权力”的政治资本和与此密切相连的社会资本及组织资本。

教育对个体阶层具有决定性意义。教育程度性别差异的消失,从理论上看,极大地提升了女性获取更高阶层地位的能力。而实际情况是,正规人力资本禀赋的改善并未带来相应的结果公平。对女性群体而言,她们与阶层地位之间线性的内在关联性发生断裂,经济和政治领域(尤其是后者)都是如此。政治位置总是最大和最优质的资源,因为它可带来其他资源和资本。历史上,这类资源为男性所占有;当下,它依旧为男性所掌控。虽然所有政党都强调并鼓励女性参与,但优质资源对她们的开放程度还比较低,从而使得女性难以摆脱较低阶层的局限。即便有些机会出现在面前,但因家庭事务的负向溢出效应,她们也未必能抓住机会,因为角色分工依旧将女性的家庭责任置于社会责任之上。(16)J.H.Yang,“Women in China Moving Forward: Progress, Challenges and Reflections",Social Inclusion2(2020): 23—35.透过现象看本质,人们的社会实践依旧遵循既有范式来维系阶级或性别秩序,从而使得性别的分层机制被不断重复并得以强化。即便阶层边界可通过教育等途径被打破,性别规制的约束则更难突破。一方面,部分女性甚至认可并维护社会对女性的不平等对待(17)W.J.Goode,“Why Men Resist” //B. Thornet and M. Yalom(eds.), Rethinking the Family: Some Feminist Questions.( New York: Longmans,1982).;另一方面,在女性性别平等意识不断提升之时,部分男性却停滞不前,在“常”与“变”的纠缠之中更倾向于回归于“常”。

(三)性别关系被遮掩于阶层关系之中

恩格斯认为,“最初的阶级对立,是同个体婚下夫妻间的对抗的发展同时发生的,而最初的阶级压迫是同男性对女性的奴役同时发生的”(18)恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,北京:人民出版社,1999年,第66页。。据此,有学者认为,在阶级与性别关系中,处于核心地位的是阶级关系,阶级关系是理解其他关系的钥匙,而性别关系是阶层关系在具体领域的表现。(19)刘莉、夏怡:《经济全球化时代民族、阶级和性别的三维关系——对后殖民理论的解读和分析》,《江西社会科学》2007年第1期。不过,从上图可以看出,阶级或阶层不必一定是性别关系的主导:如前所言,在小农社会,无论怎样划分阶层,女性群体总处于较低地位,而界定与改变女性地位的是家庭中主要的男性成员。从这个意义上讲,性别关系既有独立性,但又失去了完全的独立性,被淹没于阶层关系之中了。

的确,当阶级话语成为社会主潮,性别话语多被遮蔽与边缘化。(20)曹书文:《〈青春之歌〉:阶级话语与性别话语的有机融合》,《文艺争鸣》2013年第8期。尽管当下社会被视为能力社会,而非“身份社会”,社会选择机制以能力为导向,但原生家庭地位依旧十分重要。大量的社会现实均可佐证阶层对性别的遮蔽,由此在性别之间和性别之内引致了新的不平等。比如,就大学生就业而言,人所共知的是,女性就业难于男性,但是否“难”和“难”的程度却因她们的家庭阶层而异。

即便是在女性群体内部,阶层差异也是明显的。性别对大学生就业的影响因学生的阶层地位而有所不同:来自阶层地位较高的家庭,即便是女生,也更易就业、且更易获得较好的职业;阶层结构和性别规制的双重作用,给源自权力阶层的女生更好的市场机会和职场机会;反之,底层女生则会受到弱势性别和弱势阶层的双重挤压。(21)李卫东:《性别、阶层背景与本科毕业生职业地位获得》,《妇女研究论丛》2010年第3期。Harnois and Andersson利用12年的GSS数据研究了美国工作场所的性别歧视。她们发现,尽管从1980年代开始,美国获得大学学位的女性人数就开始超过男性,但依旧约10%的女性认为她们在当前工作中遭遇性别歧视,且受教育程度越高,有歧视感的占比越高:研究生与高中以下之人的这一比例分别接近13%和7%。这是因为,受教育程度越高,女性越可能与更多的男人并肩工作,故越可能遭遇基于性别的晋职或加薪等方面的不平等,更可能成为被歧视对象。而受教育程度较低者,或意味着职位偏低故更可能晋升,或更可能被困于低薪工作的“黏地板”而难以与“玻璃天花板”碰撞,或更少意识到性别歧视而视一切为女性特质为理所当然。(22)Gender Discrimination, Social Class Matters a Great Deal. Available at https://phys.org/news/2020-02-gender-discrimination-social-class-great.html [2020-07-05].

(四)性别区隔与阶层分化相互遮蔽且彼此支撑

辨识新时代性别与阶层间的互动关系,有助于洞悉现代语境下愈加复杂、多样、隐蔽的性别关系及其背后的制度和社会结构。(23)[美]贝尔·胡克斯:《女权主义理论:从边缘到中心》,晓征、平林译,南京:江苏人民出版社,2001年,第43页。生理性别是客观存在的,但性别角色观念、期待、分工则不然,存在的是社会空间中的位置,是一种人为建构,是人们获取自己社会空间位置的凭依。一方面,在父权制度下,性别空间位置的反复实践,构成一套合乎封建礼教、内化了的行动逻辑,即父权制度下之“父道”。两性都会通过“合规”行为来固化这套体系,即Garfinkel(24)H.Garfinkel,Studies in Ethnomethodology. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1967).首创、20年后West and Zimmermann(25)C.Westand D. Zimmermann,“Doing Gender”,Gender and Society 1987: 125-151.广播的“doing gender”(表演性别、性别表演)。表演是一套不断重复的仪式(26)J.Butler,Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. (NY: Routledge, 1989).,既不允许对性别秩序提出质疑,也不允许行为举止的越规,由此形成“有结构的和促结构化的行为倾向系统”,即“惯习”(27)[法]皮埃尔·布迪厄:《实践感》,蒋梓骅译,南京:译林出版社,2003年,第18—19页.。另一方面,不同阶层女性都有与各自阶层相适应的规矩、相似的品位、类似的消费等。正是这些内化了且不断重复的“表演”行为建构了阶级属性(28)[美]朱迪斯·巴特勒:《模仿与性别反抗》,李银河译,李银河主编:《妇女:最漫长的革命》,北京:中国妇女出版社, 2007年。,维持着性别秩序(29)许文博:《布迪厄的阶级理论与性别表演理论的关系——阶级与性别的相似性》,《北方论丛》2015年第1期。,从而使这两种社会等级制度彼此支撑、强化和相互掩饰(30)王虹:《性别、种族、阶级与女性解放》,《社会科学研究》2010年第5期。。

当前社会普遍流行的“甲女丁男”之说,很好地映射出二者彼此遮蔽与支撑的社会现实:若个体经济社会地位偏低,即便是男性,也可能难以形成婚姻、组建家庭;反之,即便个体经济社会地位较高,未很好地遵循社会规范的女性,同样会遭遇类似的境遇。同理,市场经济体制改革后,大量低层女性因遭遇资本的绑架(31)巩淑云:《性别与阶级的整合——市场化转型后女性文学底层书写的意义》,《文艺评论》2017年第6期。下岗,成为社会转型与断裂的牺牲品。女工下岗不是独立的性别问题,且性别关系也被资本收编;也不是孤立的阶层问题,而是性别关系在阶层领域的投射。从官方主流话语与现代性话语相互作用而形成的媒介呈现来看,意识形态对阶级与性别的双重遮蔽,也是阶级与性别之间的相互遮蔽与借助,把一个阶级命题转变为性别命题,或把性别命题转变为阶级命题。(32)魏漫江:《媒介中的阶级与性别——对90年代以来〈中国妇女〉杂志“下岗女工”报道的分析》,《新闻知识》2010第2期。无论是2019年《上海保姆朋友圈鄙视链》的刷屏,还是前面提到的蓝佩嘉对台湾地区的研究,无不透视出性别与阶层之间的遮蔽与支撑:链条的上游是富裕国家与地区阶层地位较高的女雇主,她们把劳务向下游外包;而为上游雇主工作的家务移工,则雇佣母国地位更低的女佣,形成全球保姆链:女性移工阶层位置暧昧且矛盾,既为海外的女佣,又是远方的雇主,是多层的“再生产劳动的国际分工”的中间层,既是受压者,也是施压者。

上述事例充分表明,性别与阶层具有异形同构之特征,在显性的阶级话语背后蕴含着明显的性别话语;当阶级话语成为社会的主流,性别话语多被遮蔽(33)曹书文:《〈青春之歌〉:阶级话语与性别话语的有机融合》,《文艺争鸣》2013年第8期。;而当性别话语成为主流,阶级压迫会遭遇忽视。社会主义革命将女性从封建制度中解放出来了,但中国在市场化转型期间,资本的逻辑再次与性别分工相遇,父权制不仅未被现代化过程所消解,也造成了资本和父权共同制约女性发展的双重困境,彰显出资本逻辑下父权制改造的艰巨性和长期性。

三、性别与阶层关系研究之反思

性别与阶层的关系以及如何看待流动的阶层与固化的性别这一问题,是一个宏大议题。现代化带来了性别关系的总体平等化,虽然其间也有反复甚至倒退,但历史地看,仍有很多问题需要进一步深入而全面地思索。在新中国成立之初,女性从家庭内部走向外部,进入工厂务工或走向田间地头。但是,女性工人地位的提高并非由性别因素所决定,而是取决于她们的“工人”身份,即沾了“工人老大哥”这一共和国“骄子”之光。随着经济结构的转型,职业地位或与职业相关的社会声望变化甚大,普通工人沦为较低阶层,而女性依旧是普通工人,故她们又滑落到社会底层。同理,在新中国早期,农民当家做主,进入农业生产的女性自然也获得了相应的阶级地位。而在改革开放进程中,更多男性更早地从农业生产劳动中摆脱出来,将土地留给妇女,出现“农业女性化”现象;继而,越来越多的女性也洗脚进城,但她们从事的多是男性留下的或不愿进入的地位较低的劳动密集型工作(如家政),依旧处于职业链条的低端。所有这些转移都是梯次性的,可能也会带来阶层的变换,但女性介入公共领域及社会地位的提高,多是在不改变家庭内部和公共领域性别秩序的前提下发生的,即女性阶层地位虽然上行,但依旧居于男性阶层地位之后。这种看似赋权妇女的梯度转移,却在延续着传统男高女低的性别分工。然而,从绝对意义上看,这种转移对性别平等的意义依旧十分重大,因为底层女性更难通过自身努力而实现纵向的社会流动。

又如,性别分工的不对称性是否有效维持了女性的次级阶层地位?女权运动和政府的性别平等倡导在强调社会劳动“去性别化”时,并未相应强调家庭内部分工的“去性别化”。女性以劳动力的身份被动员到公共领域,但私人领域性别分工的传统模式并未被彻底打破。从主内来看,对于女性,传统小农社会与现代社会并无差别,但对男性却是“有别”的,即在现代社会,男性也需要参与家庭事务。主外的模式则刚好相反,对男性“无别”,但对女性则差别甚大——双重负担加重。可见,社会变迁对女性的影响更大,她们肩负的责任比男性更为沉重。即便如此,社会的评价标准对两性并无二致,而家庭的评价标准更多地沿袭着传统模式。这就自然而然地带来一个问题,女性何以能与男性比肩而行?1960年代以降,西方学界对性别化的家务分工给予了长期持续的关注。Benston认为,倡导女性进入公共领域却不同时提供社会化的家务支持,只能进一步恶化妇女的受压迫境况——她们在公共领域的工作类似于过去在家中的工作,如从在家中吃饭转变为在公共食堂吃饭,故新的社会分工也许仅仅意味着女人走出了狭小的、私域的、个人的小厨房,进入宽敞的、公共的集体的大厨房而已。同理,她们也从过去在家庭照料子女与长者,进入公共机构提供类似服务(34)M.Benston, “The Political Economy of Women's Liberation”,Monthly Review 21(4)(1969): 21.。所谓适合“妇女特质”的照护性工作和情感工作,多是经济社会地位较低的工作。

信息社会的阶级与性别关系将何去何从,同样也是一个值得更多关注的研究议题。技术总是性别关系的一个重要决定因素。农业革命后,以小农经济为基础的生产关系营造出封闭式的性别关系;工业革命打破了家庭—社会的二分模式,对封闭的性别关系带来巨大冲击;在信息时代,科技不断进步,给人类社会的方方面面带来了全面、深刻和深远的影响,无疑也会对性别关系带来机遇与挑战,有人甚至称21世纪是“她世纪”。但是,技术进步不等于性别平等。在新时代,女性面临的问题与此前的时代相比,既有巨大差别,也有本质共性。技术之于阶层,可能使得个体在一夜之间大起大落,不确定性更大;技术之于性别平等,或许还是既促进又制约的“两悖”状况。但是,技术如何遮蔽和重现性别与阶层的关系,尚是一个未开启的研究领域,同时也为建构信息时代性别—阶层关系理论提供了大有可为的空间。

总之,女性因性别制度而与男性区隔,也因阶层等在群体内部发生撕裂。传统小农社会男尊女卑文化中的“尊卑”定位把两性划归到两大阶层之中,性别成为最大的社会分层机制;而作为个体的女性,其阶层地位多是派生的,且在任何一个阶层中,女性多处于附属位置。社会主义革命后,国家对传统的性别文化进行了全方位的改造,妇女地位也因此得以提高。改革开放以来,女性受教育程度的全面提升,经济结构也从小农经济迈向工业经济,从工业经济迈向“工业+服务”经济,更多女性进入城镇劳动力市场,成为更为独立的个体,也成为自己阶层地位的界定者。不过,在市场力量的作用下,性别与阶层的关系,依然未能摆脱传统性别文化规制的影响;两性间和性别内的关系都受到阶层和资本的调节,并形成新形势下新的不平等。性别间、阶层间、性别与阶层间的矛盾与对立,同时源自性别分化和阶层分化;女性群体内部的分化正是阶层分化的映射。但是,女性对自身阶层地位的自主性意义重大,成为重构性别关系的思想基础,形成平等化性别关系的前提与行动保障。