不惑之年的豪迈步武

——辽宁芭蕾舞团四十年的回顾与展望

2020-09-11

一、“青春活力”与“探索精神”的最初亮相

1980年8月,辽宁芭蕾舞团正式挂牌亮相。那时,中央芭蕾舞团也才从中央歌剧舞剧院芭蕾舞团、中国舞剧团一路风尘仆仆后“亮明正身”;上海芭蕾舞团也才从上海舞蹈学校的“寄宿”中“独立开张”。当然,无论是中芭还是上芭,已经有了《红色娘子军》和《白毛女》这样的优秀库存,而作为“中国第三芭”的辽宁芭蕾舞团,此时还只是一张可以画“最新最美图画”的“白纸”。大概仅仅在一年后,辽芭就推出了一台具有青春活力和探索精神的芭蕾专场晚会——用时任《舞蹈》杂志记者武季梅的话来说:“晚会中多为现实题材的作品……有歌颂革命烈士的壮丽诗篇,如男子独舞《就义歌》和女子舞蹈《铁窗红花》;有赞美姑娘对在对越自卫反击战中双目失明的英雄忠贞爱情的双人舞《姑娘的心》,以及在天安门缅怀周总理事件中一对恋人为真理而斗争的双人舞《重逢》;有诉说旧社会中国人民苦难命运的女子独舞《江河水》,有表现今天青年人朝气蓬勃、充满青春活力的三人舞《青春圆舞曲》,有小小星火具有燎原之势的双人舞《星火》;有表现儿童天真活泼性格、并将东北秧歌素材结合在芭蕾舞之中的四人舞《对花》,有表现喜庆佳节、将彝族舞蹈动作结合在芭蕾舞之中的多人舞《北京喜讯到边寨》……晚会中,除上述现实题材的作品是以芭蕾形式或将中国民族民间舞蹈的动作结合在芭蕾之中,进行着塑造中国现代不同类型人物形象的探索外,还有以我国古代传说为题材的芭蕾舞剧《梁山伯与祝英台》进行着芭蕾舞民族化的探索”[1]。实际上,中国芭蕾的创作,在20世纪60年代中至70年代初的初创时期,就一直紧扣着革命历史题材和现实题材——从《红色娘子军》《白毛女》到《沂蒙颂》《草原儿女》都是如此。至80年代初,为纪念鲁迅先生诞辰百年(1981年),中央芭蕾舞团创编大型舞剧《祝福》(蒋祖慧编导),上海芭蕾舞团则创编小型舞剧《魂》《伤逝》和《阿Q》(均为蔡国英、林培兴编导)——相比较而言,刚刚建团的辽宁芭蕾舞团则进行着更为多样化的小型作品创作,当然主要是紧扣着时代的脉搏!

二、骨子里浸泡着的“鲁艺”精神

建团若干年后,担任辽宁芭蕾舞团团长的张护立写了篇文章,题为《我们是“鲁艺”的儿女——忆“鲁艺”舞蹈班》,文章写道:“1948年,解放军包围了沈阳城,国民党企图炸毁沈阳的大工厂。当时厂里是中共地下党员组织工人护厂,十三岁的我也参加了护厂队……解放军进城后,接管工厂的军代表问我:‘小小年纪还想不想读书啊?’我回答‘当然想啊!’于是军代表就写了个介绍信让我去报考‘鲁艺’音乐系,经过考试被录取,我从此参加了革命……‘鲁艺’舞蹈班的学习是紧张的,每天上午的基训由吴晓邦上‘自然法则’课,盛婕、陈锦清老师教芭蕾舞和现代舞……还有大课,请刚从香港回到解放区的郭沫若、洪琛、徐懋庸、丁玲等亲自讲课;聆听艺术大师讲课的动人情景,至今还记忆犹新……我的创作道路也是在继承‘延安鲁艺’的传统中开始的。我喜爱延安时期的秧歌剧《兄妹开荒》、长诗《王贵与李香香》、歌剧《白毛女》等一批为人民群众所喜爱的优秀作品……我在北京舞蹈学校第一届编导班(1955—1957)的毕业作品是舞剧《王贵与李香香》。为了这次创作……我深入到绥德、米脂、清涧等地,一同和陕北老乡唱‘道情’,跳‘踢场子’。正因为我熟悉了陕北人民的感情、特定性格以及他们的审美情趣,我才能创作出这部舞剧来……通过这般生活,我尝到了根据特定人物形象从民间舞蹈中汲取营养进行再创造的甘甜,也尝到了走同群众相结合的创作道路的甘甜”[2]。作为在辽芭建团初期担任近十年团长的张护立,他的“鲁艺”情节对该团的建设产生深远的影响。

三、“芭蕾民族化”应该是“借他人之体还我之魂”

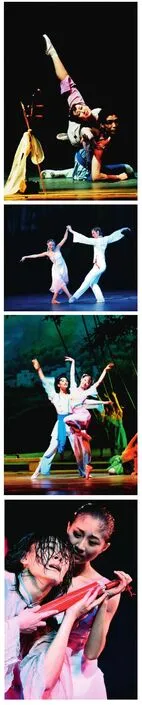

芭蕾舞剧《梁山伯与祝英台》剧照

张护立是以编导的身份出任辽芭团长,而他为辽芭创编的第一部大型芭蕾舞剧是《梁山伯与祝英台》(张护立、阿力、初培林编导)。是什么原因让张护立从50年代的《王贵与李香香》走向了80年代的《梁山伯与祝英台》呢?我注意到,这一年是1982年,主政中央芭蕾舞团的李承祥也在“关注古典”,他与王世琦合作创编了大型芭蕾舞剧《林黛玉》。其实在1979年,还被称为“中央歌剧舞剧院芭蕾舞团”的中芭,就重新复排了大型神话舞剧《鱼美人》。有论者指出:“舞剧《鱼美人》在复排过程中,编导者(也是李承祥、王世琦、还有栗承廉)把大部分女子舞蹈改用芭蕾的足尖,并丰富和提高了双人舞的托举动作……舞剧《鱼美人》是一种抒情浪漫神话剧的音乐戏剧体裁。它在情节舞蹈处理上的特点是以抒情的舞蹈场面来表现情节,而不是以叙述性的手法交代情节。这样就完全以舞蹈的手段而不借助以哑剧的手势来帮助表达内容,使舞剧具有丰富的舞蹈性”[3]。或许可以说,无论是中芭的《林黛玉》还是辽芭的《梁山伯与祝英台》,大概都是由舞剧《鱼美人》的创编联想到苏联专家古雪夫的主张,即“改编文学名著是舞剧选材的主要途径之一。选择的标准是它的基本内容是否适合舞蹈表现,包括思想、内容、情节、形象;改编文学名著要对原有的情节进行改动,使人物处在可用舞蹈表现的地位……”[4]。 当然,无论是《林黛玉》还是《梁山伯与祝英台》,中芭和辽芭都选择了“爱情悲剧”。实际上,在《梁山伯与祝英台》创演的第二年,张护立就撰文发表了自己的看法,他说:“芭蕾姓‘芭’这是毫无疑问的,但也不要忘记我们是‘芭籍华人’……努力学习借鉴外国的芭蕾艺术和技巧,以及芭蕾舞各种创作方法、表现方法,是我们搞芭蕾民族化建设所必须进行的基本工程。学习与借鉴不等于模仿,更不能替代自己的创造……好的借鉴应该是‘借他人之体还我之魂’”[5]。基于主政者的这一认识,十年后的1992年,辽芭再度以《孔雀胆》亮相“首届全国舞剧观摩演出”,体现了辽芭这位“芭籍华人”一以贯之的追求。

芭蕾舞剧《梁山伯与祝英台》剧照

四、实现一次文化层面上的中西合璧

芭蕾舞剧《关不住的女儿》剧照

1994年起,王训益主政辽芭,为辽芭事业的发展服务达十八年之久。虽然在2003年第三届全国舞剧观摩演出中,辽芭由外籍编导伊万·卡瓦拉里创编的《末代皇帝》,以电影“蒙太奇”的结构方式使爱新觉罗·溥仪的复杂人生得到了简洁明皙的表现,但在这一时期辽芭最具影响力的作品,还是大型芭蕾舞剧《二泉映月》。《二泉映月》首演于1997年末,获得了1997年第二届全国舞剧观摩演出的“优秀剧目奖”;但此后十年间四易其稿,才进入“2006—2007年度国家舞台艺术‘精品工程’”并获得了年度“十大精品剧目”的称号——总导演为门文元和刘军(首版和二版导演为舒均均,三版为张建民)。《二泉映月》,笔者曾撰写道:“创作一出与二胡独奏曲同名的大型舞剧,说明舞剧创作是将这首二胡独奏曲作为舞剧之魂的。根据这首二胡独奏曲两个主题五次变奏的构成方式,编导结构出《湖边琴恋》《古府长恨》《月下炽爱》和《天地悲歌》四幕场景。通过阿炳与月儿的爱情悲剧,让观众从舞剧的悲剧冲突中,更深刻地体察到第一主题的低沉抑郁和第二主题的激烈控诉;使你不能不相信,如果没有一种彻骨的悲痛和一个不屈的人格,怎么可能有与双目失明的阿炳相维系的《二泉映月》”[6]。关于该剧的“十年间四易其稿”,时任团长的王训益撰文写道:“每当我回首曾走过的创作之路,既欣慰又遗憾——欣慰的是用心做了一件事,遗憾的是只做了一件事……十年磨一戏,《二泉映月》的创作过程经历了数不清的艰难,仅剧本就反复修改过几十次。当时我们不知道这部舞剧最终会走到哪一步,但我们知道,创作这样一部舞剧,不仅要用芭蕾舞这种舶来的艺术形式去表现一个地道的民族题材,更要用芭蕾艺术的精妙手段去生动地揭示我们中国人对生命、对爱情、对艺术无比珍爱的情愫,从而使这部戏具有独特的魅力,实现一次文化层面上的中西合璧……新版(即‘四版’)《二泉映月》在故事结构、戏剧矛盾冲突、情节设置、人物安排上都做了重大调整,从而加强了戏剧性,深化了主题思想,使其悲剧之美具有了更强烈的震撼力……”[7]。

五、实现中国芭蕾的创造性转化和创新型发展

辽芭现任团长曲滋娇2012年到任。一俟主政,曲滋娇便主抓了大型芭蕾舞剧《八女投江》的创编(陈惠芬、王勇编导)。这部舞剧不仅获得了“国家艺术基金”2014年首个年度的“项目资助”和选优后的“滚动资助”,而且先后荣获了国家文化部“文华大奖”和中宣部“五个一工程奖”等最高奖项,可以说是辽芭继《二泉映月》之后又攀上的一座高峰。笔者曾在《乌斯浑河八圣女——大型芭蕾舞剧<八女投江>观后》一文中写道:“‘八女投江’作为中华民族不屈精神和崇高气节的一个象征,与同样不屈和崇高的‘狼牙山五壮士’一样,是永垂我们民族青史的‘乌斯浑河八圣女’。对于‘八圣女’的讴歌,既往已有多种文艺形式加以表现;辽芭关注这一题材,是自觉担当起双重的使命:一是要用西方文化熟悉的舞台演艺传扬中华民族的气节,二是要在对中华英烈的讴歌中呈现芭蕾艺术的中国气派……在我看来,芭蕾舞剧《八女投江》创演的成功,除题材的选择和主题的开掘外,主要在于很好地处理了三个关系:第一,是很好地处理了军事动作和芭蕾风范的关系……第二,是很好处理了‘八女’共性与人物个性的关系……第三,舞剧还很好地处理了叙述主线与‘插部’呈现的关系……在舞蹈界看来,《八女投江》大约是《红色娘子军》之后又一部严格意义上的军事题材的芭蕾创作,它似乎更看重对人物性格及其内心世界缜密、细腻的刻画。我们相信,《八女投江》会在不断的演出中不断完善——不断弘扬核心价值观、传播社会正能量,不断实现中国芭蕾的创造性转化和创新型发展”[8]。

六、讲好中国故事并弘扬中华精神

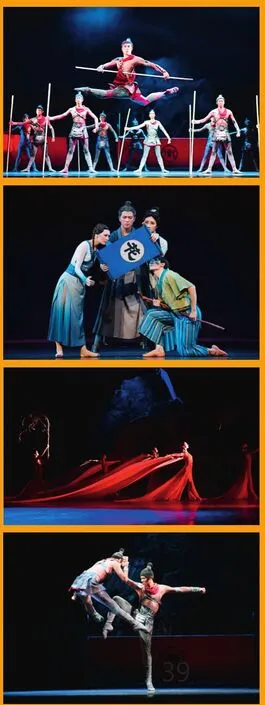

芭蕾舞剧《二泉映月》剧照组图

2018年7月,辽芭首演了大型芭蕾舞剧《花木兰》(编导陈惠芬、王勇)。对于这部“中国芭蕾”的舞剧作品,舞蹈界恰切的评价是:芭蕾舞剧《花木兰》姓“芭”也姓“花”——这个评价的潜台词在于:辽芭用西方经典的舞剧叙事手段,讲述了一个很好的中国故事,并且把这个故事讲得很具“中国特色”。在我看来,舞剧《花木兰》的创编,探索的是“中国芭蕾如何走向世界”的问题。该剧通过赴美国、加拿大、毛里求斯、津巴布韦等地的巡演,为“中国芭蕾如何走向世界”提供了一些有益的启示:第一,就舞剧的性格塑造而言,舞剧语言在芭蕾艺术的挺拔、伸展与花木兰性格的爽性、坚毅中找到了契合点,因而得以更好地向世界叙说中国故事。第二,就舞剧的情节叙述而言,创编者使用了“弓箭”作为演进的“节点”,其间这一道具的四次运用构成了舞剧情节的“起承转合”,让人看得清晰通透。第三,就舞剧的情境营造而言,该剧真正做到了以舞演剧、剧在舞中;具体而言,编创者融舞蹈风格的多样性、舞蹈氛围的情态化和舞蹈叙事的“织体化”于一体。第四,就舞剧的动态设计而言,创编者通过训练中的较量、交锋中的拼搏、鏖战中的厮杀,使动作“动机”得到逐层、有效、充分的发展,从而借助“制作精良”去实现“思想精深”和“艺术精湛”[9]。

值此辽芭建团四十周年之际,希望他们能进一步地探索“中国芭蕾走向世界”;进一步地讲好中国故事,弘扬中华精神!

芭蕾舞剧《花木兰》剧照组图