取之于民 用之于民

——写在辽宁芭蕾舞团建团40周年之际

2020-09-11

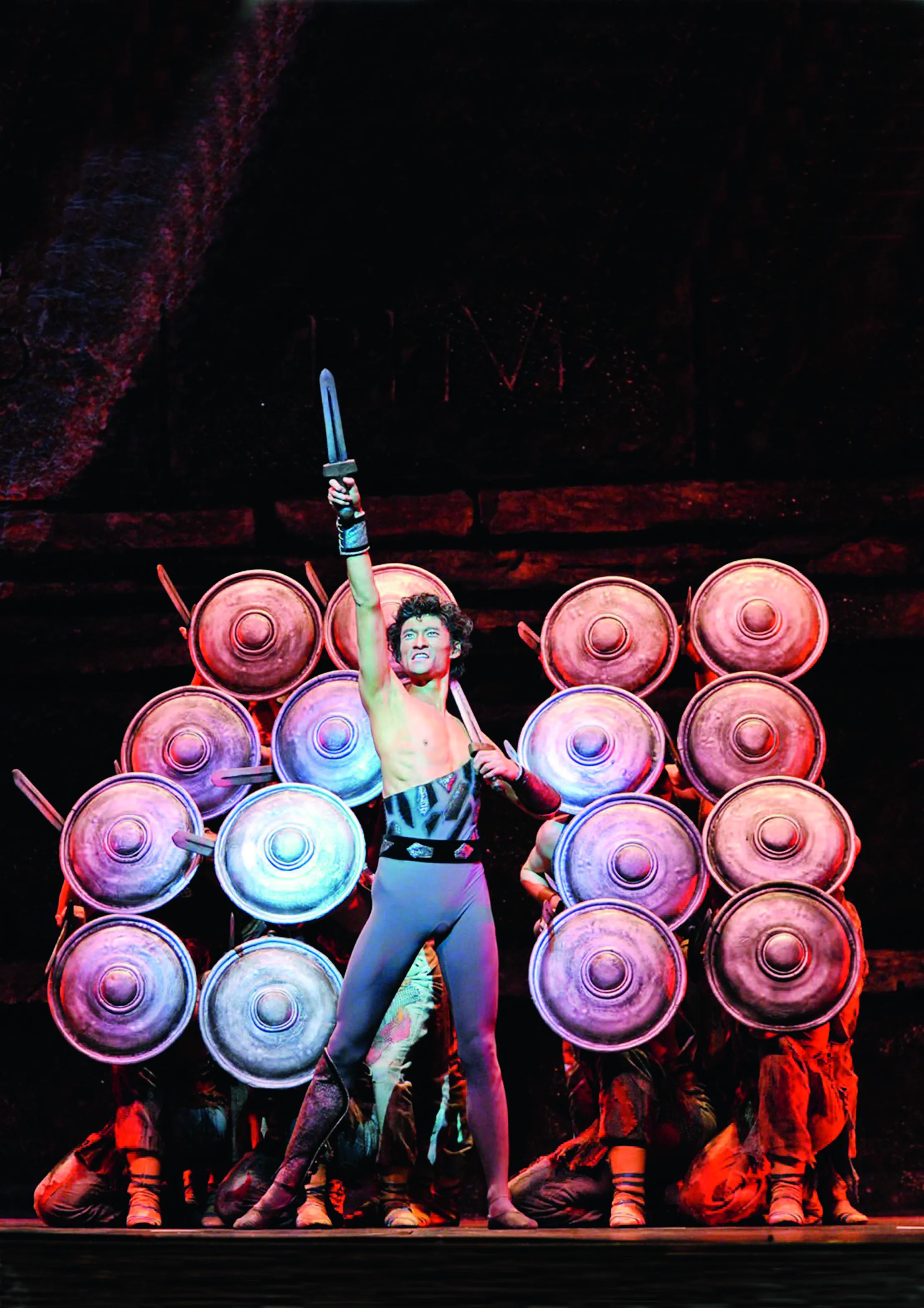

芭蕾舞剧《斯巴达克》剧照

2020年,辽宁芭蕾舞团(以下简称“辽芭”)四十岁了!

四十年风雨兼程,历经时间锤炼,辽芭在中国芭蕾舞事业上铸就了无数辉煌。上世纪八十年代,正值国家改革开放之际,文化、艺术发展处于复苏进程中,在辽宁省委和省政府的热切关怀下,辽芭成立了!从此成为继中央芭蕾舞团和上海芭蕾舞团之后,中国大地上的第三个专业芭蕾表演团体。短短的四十年间,辽芭在剧目建设上,先后推出让观众津津乐道的《梁山伯与祝英台》,让辽芭人引以为傲的《二泉映月》,引发关于中国芭蕾舞民族学派争论的《嘎达梅林》《孔雀胆》,探索艺术院团剧目创作机制的《末代皇帝》,以及屡获国家大奖的优秀舞剧《八女投江》。从“梁祝”到“阿炳”,从“溥仪”再到“英雄八女”,辽芭走出了一条坚持用中国特色的题材创作精品,坚定不移地走中国原创民族芭蕾舞剧的道路。在人才培养上,辽芭贯彻“两条腿走路”方针,于1994年成立了辽宁芭蕾舞团附属芭蕾舞学校,为辽芭后备人才储备了坚实基础,也为国内外输送了大量芭蕾艺术人才,并多次在世界各大芭蕾舞比赛中摘金夺银。舞团建设上,推进文化产业化发展,以项目带动舞团发展,形成良好的循环业态,探寻出符合当今文化市场规律的艺术院团管理办法……凡此种种,势必造就辽芭系列性的今日辉煌。

《论语·为政》曰,“四十不惑”。对于一个已在艺术创作、人才培养、舞团建设等多方面工作中取得瞩目成绩的舞团而言,辽芭显然已探寻出一个舞团所应具备的核心竞争力以及未来发展的最佳立足点。回顾中国芭蕾历史,从戴爱莲先生把英国芭蕾的艺术理念带到中国起,中国芭蕾舞艺术就揭启了学习排演国外经典芭蕾舞剧为主的借鉴模仿阶段。二十世纪五十年代,民族文化复兴思潮云起,中国芭蕾创作进入积极挖掘民族传统文化排演中国芭蕾舞剧作品的阶段;从历经六十到七十年代“三化”观念的洗礼到改革开放至今,中国芭蕾步入了空前繁荣时期并呈现出“专业化”、“多元化”和“体系化”的发展态势。历史证明,在中国舞蹈发展的现代化进程中,“民族化”作为一个重要前提,为中国芭蕾提供了一种文化立场。基于这一立场,中国芭蕾艺术不仅有对传统历史文化的提炼与符号化,也包含着西方芭蕾舞在中国当下民族意识觉醒中所体现出的中国芭蕾“自我”意识的强化。如此说来,民族化道路显然已成为中国芭蕾走向世界、面向未来的必经之路。辽芭本着古为今用、洋为中用的创作理念,积极打造具有浓厚地域文化特色的原创芭蕾作品,且果实丰硕。近几年,辽芭创作的舞剧《八女投江》《花木兰》,不仅向世界展现了中国历史文化的厚度,也很好地运用舞蹈艺术形象、精彩地讲述中国故事,为中国芭蕾实现民族性发展提供了有益实践,意义非凡。

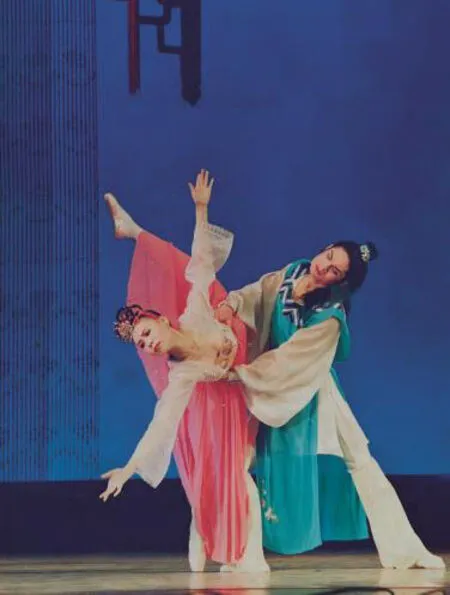

芭蕾舞剧《梁山伯与祝英台》剧照

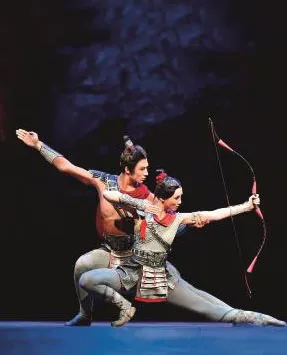

芭蕾舞剧《花木兰》剧照

如果说探索民族化道路的成功让辽芭具备了与世界强团进行平等对话的核心竞争力,那么坚定不移地走“群众路线”,则成为辽芭赖以生存的最佳立足点。建团伊始,其舞剧创作的重心便坐落于以深入挖掘中国传统文化为基础,吸收中华民族优秀艺术形式为辅助,创作具有中国特色、符合中国国情、深含东方审美情趣的作品,并致力于打造让中国观众“看得懂”的民族芭蕾舞剧。追溯整部芭蕾艺术的历史,从1581年《皇后喜剧芭蕾》诞生到1661年法王路易十四主持创办芭蕾史上第一所舞蹈学府——皇家舞蹈学院,确定了芭蕾舞姿态的基本脚位及手位,自带贵族气质的芭蕾艺术一开始就与贩夫走卒、黎民百姓拉开距离甚至“格格不入”了!自那时起,芭蕾舞者双脚便踏在华丽宫殿的红毯上,穿行在达官贵人之间,豪华婚礼、宫廷宴飨、重大节庆便成了她的场域。但当高贵的“王子”、典雅的“公主”以及盖世“英雄”和绝世“美女”们渐入中国时,命运出现了极大反转,他们不再是舞台上的主角,取而代之的则是充满革命色彩的大人物,具有民族精神意蕴的巾帼与英雄,以及徜徉在华夏民族集体记忆中的经典人物。不难看出,这些饱含历史文化质感的艺术形象大都源自家喻户晓的中国故事,更是中国百姓喜闻乐见、耳熟能详的。这便隐喻了辽芭创作的主基调。

乘改革开放东风、在西学东渐的大潮中成立的辽芭,仿佛注定要走创作具有中国特色民族芭蕾舞剧的道路。在这条路上,辽芭孜孜不倦地挖掘有着深厚群众基础、容易产生共鸣并能渗透出中华民族最优秀的传统文化、蕴含劳动人民集体智慧结晶的题材,这样的作品一经呈现,效果显著。诚然,在中国芭蕾舞事业“多足鼎立”的态势下,辽芭趟出的这样一条符合大众审美心理又顺应时代的创作道路,适逢其时又功不可没。

那么,辽芭是如何做到“紧密联系群众”的呢?要点有三:

其一,作品创作要以观众需求和接受度为标尺。自建团以来,辽芭始终以推动芭蕾艺术普及发展为初心,无论是经典剧目引进还是原创剧目创作,都会花大量时间开展市场调研,充分了解市场需求后,走“以销定产”路线。如运用东北秧歌、朝鲜族舞蹈等具有民族特色的舞蹈元素与芭蕾艺术进行巧妙结合,讲述东北抗联八个女英雄为祖国和人民英勇献身的民族芭蕾舞剧《八女投江》,在国际大赛上斩获大奖的《血色》《祭》《搭档》,邀请国外知名编导专为演员量身定制的现代芭蕾《悬崖》《线》《烟之外》《俑》等,这些作品不仅在国际赛场上得到评委专家的高度赞赏,同时也受到观众的喜爱和好评。《化蝶》《无词歌》两部现代芭蕾作品的首演之夜,剧院座无虚席,观众们带着对于全新舞蹈形式的好奇,却收获另类别样的审美体验。演出结束后持续不断的掌声与喝彩,证明了群众对现代芭蕾的喜爱程度,也足以看出辽芭的诚心所带来的回报,坚定不移地把回馈观众、带给观众全新欣赏体验做为最终目标。

芭蕾舞剧《八女投江》剧照

其二,芭蕾艺术要“上山下乡”。所谓“上山下乡”,是指让芭蕾艺术走向社会基层,让更多的人民大众能够享受芭蕾艺术之美。近几年,随着中国舞蹈家协会推出“惠民工程”、“舞蹈美育工程”并取得可喜成绩,辽芭紧随其后,充分发挥舞团在人才培养、精品创作的优势,坚持每年推出百余场“惠民演出”、“高雅艺术进校园演出”等公益演出。与此同时,舞团还将芭蕾艺术带到工厂、社区,最大限度的贴近普通百姓。2019年3月,辽芭针对辽沈地区的医务工作者、教师、学生、警察、军人、环卫工人、公交和出租车司机等不同职业的观众,推出“白衣天使专场”、“辛勤园丁专场”、“城市卫士专场”等系列主题活动,用经典作品为他们送去祝福与问候,让普通观众在祥和唯美的氛围中,体味民族英雄的家国情怀、领略芭蕾艺术的独特美感。

辽芭始终坚持采用团内主要演员、明星演员领衔出演来确保公益演出质量,如2019年,辽芭集结了获得国际大赛大奖的明星演员们为观众呈现了两场《明星GALA晚会》,两场公益演出既向观众展示了辽芭人才培养成果,也为群众带去精彩的芭蕾艺术盛宴。此外,在节目组织设计上,兼顾经典剧目与原创作品比例平衡,最大限度地做到既能满足群众对世界经典作品的渴求,又能满足观众对中国芭蕾原创作品的审美需求。每一次公益演出的节目,都包含了世界经典舞剧、原创中国舞剧、现代芭蕾作品等的经典片段。

辽芭一直致力于用芭蕾艺术讲述中国故事,传达中国声音。在“原创中国芭蕾舞剧《花木兰》沈城惠民演出季”开启之前,辽芭陆续与沈城高校、中小学校联动,推出青少年专场,让小朋友们能近距离欣赏芭蕾艺术的高雅之美,也让他们更加了解中国传统文化以及新时代语境下英雄的真正含义。此举旨在用芭蕾的艺术形式,将中国故事讲述得生动、鲜明,透过舞剧《花木兰》让孩子们体会故事情节背后蕴含的家国情怀,懂得忠诚、孝顺、善良的真正意义;也希望以此为契机,让更多青少年能够走近芭蕾,了解芭蕾。

其三,芭蕾演出要有百姓参与度。辽芭利用《胡桃夹子》等舞剧招募业余非芭蕾舞专业的演员,积极指导他们参与到演出之中,增强他们对芭蕾的兴趣。同时,辽芭每年借寒暑假期之际,坚持开展芭蕾训练营,让更多人的孩子能够接触专业、全面、系统的训练方法。此外,辽芭定期推出线上芭蕾课堂,主要针对非专业人员而开设,在训练内容方面,最大限度地将技术高超的芭蕾艺术生活化、大众化,以达到普及推广的作用。同时,积极开展大师课、芭蕾讲座、互动课堂等形式多样、内容丰富的学习交流活动,力图运用通俗易懂的语言对芭蕾术语及动作进行讲述,用有趣的形式指导爱好者,拉近与群众的距离,达到普及芭蕾艺术的目的。

十年磨一剑,砺得梅花香。辽芭在普及工作中做出的努力,得到了群众的广泛认可。普通群众从看不懂到喜欢上芭蕾,从不会跳到痴迷于芭蕾,这种观念、态度和行为的变化,与院团不断探索与深化改革息息相关。也正因如此,辽芭才有了每一场的座无虚席,才换回观众一张张满意的笑脸,才有了演出结束后的雷鸣般的掌声,才能看到每一次谢幕后观众退场前的依依不舍。

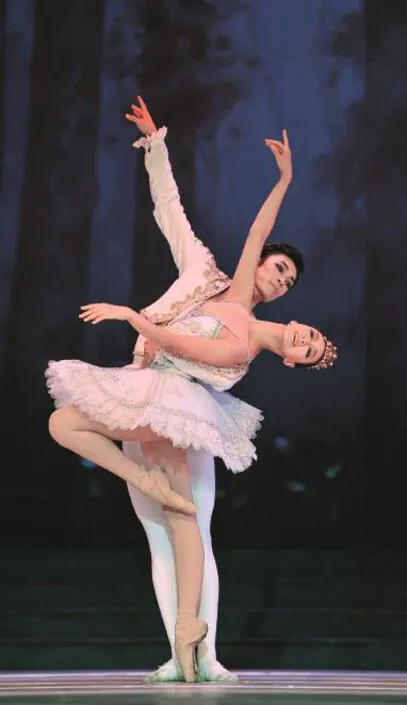

芭蕾舞剧《胡桃夹子》剧照

辽芭四十年,见证了中国芭蕾艺术当代建构的重点环节,形成了一段华丽风景。她的足迹,印证着中国芭蕾艺术在现代化与民族化进程中的高度文化自觉。相信以此为驱动,中国当代芭蕾艺术必将会沿着新中国舞蹈艺术发展70年的道路,“不忘初心,砥砺前行”,用芭蕾讲好更多的中国故事,以回馈时代、报效人民!