光辉的历程

2020-09-11

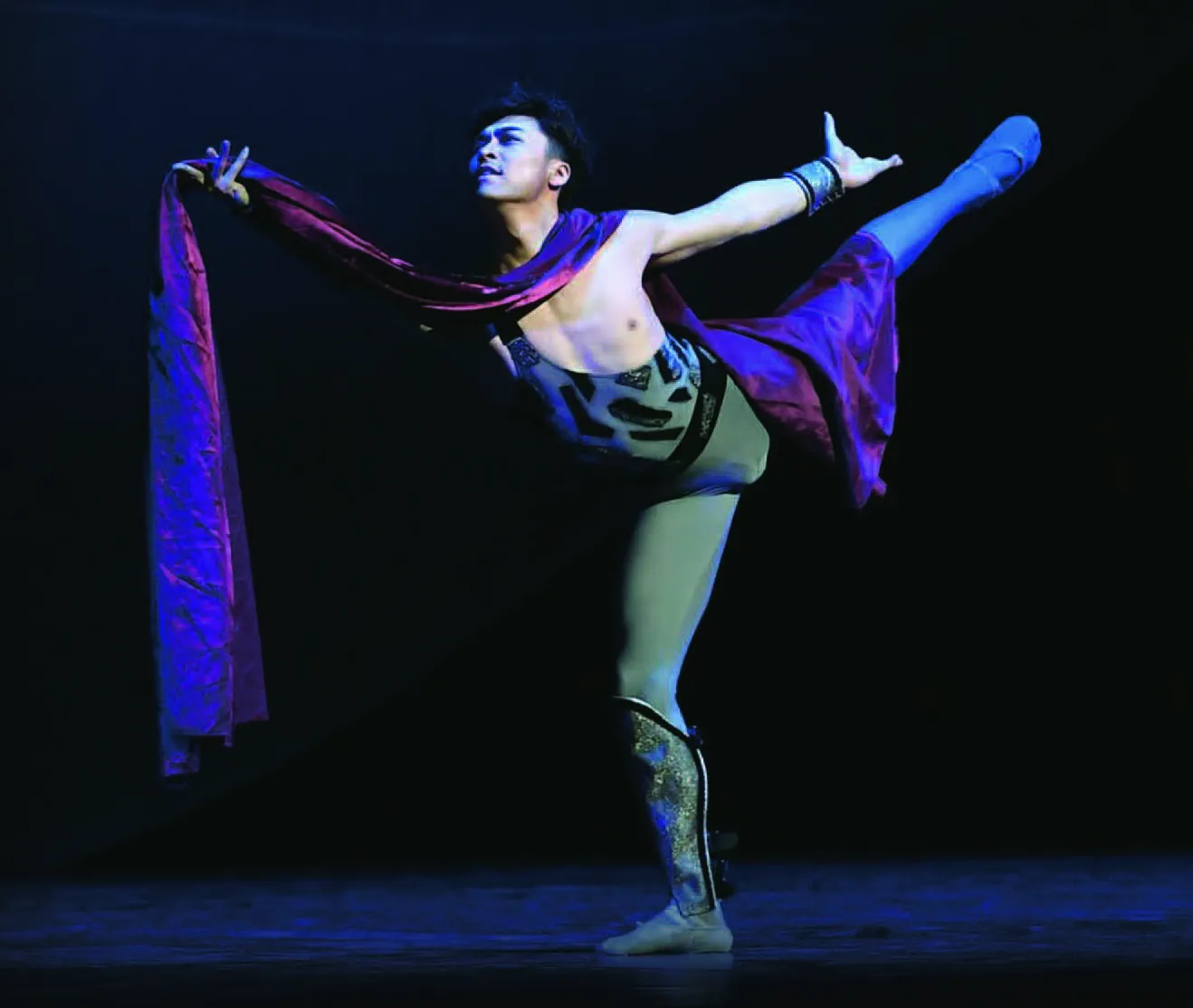

芭蕾舞剧《花木兰》剧照

芭蕾舞剧《胡桃夹子》剧照

今年辽宁芭蕾舞团喜迎她40周岁的生日,借此机会,我怀着万分激动的心情向他们全体演职人员表示最诚挚的祝贺和最崇高的敬意。

有幸亲眼目睹了辽芭这短短40年中的飞速发展和所取得的令人瞩目的成就。可以毫不夸张地说现今辽芭已成为国内最优秀的芭蕾舞团之一,并在国际舞台上为中国芭蕾赢得了很高的荣誉,名声远扬四海。

众所周知,衡量世界上任何一个芭蕾舞团水平的高低有两个最基本的标准,一是上演的剧目,二是演员阵容的质量。此文笔者试想从这两个视角来谈谈辽芭的成长与发展之路,以及她所取得的巨大成就。

用芭蕾形式讲好中国故事

芭蕾艺术诞生500多年来已成为西方三大经典艺术的瑰宝。中国人虽然早在20世纪20-30年代就开始初步观赏和接触芭蕾,但是正式系统地学习和掌握芭蕾艺术还以1954年北京舞蹈学校成立(北京舞蹈学院前身)这一个里程碑为起点。这样看来,中国芭蕾艺术发展至今也只不过才有60多年的历史。1959年我国第一个专业芭蕾舞团——北京舞蹈学院实验芭蕾舞团成立(中央芭蕾舞团前身),1979年上海芭蕾舞团成立,紧接着1980年辽宁芭蕾舞团也宣告成立。笔者之所以指出中国三个最早成立的芭蕾舞团,一方面是为了与世界著名芭蕾舞团,如巴黎歌剧院(1671年)、莫斯科大剧院(1776年)、圣彼得堡马林斯基剧院(1783年)相比,中国芭蕾发展速度之快,质量之高,确实让全世界为之赞叹不已。用白俄罗斯芭蕾舞剧院院长的话来说:“中国芭蕾用了短短几十年的时间逐渐赶上西方用200多年的发展速度。”其次是想说辽芭虽然排行“老三”,但是经过40年,特别是近20年的努力,她与中央芭蕾舞团和上海芭蕾舞团基本并驾齐驱了,甚至在某些方面有所超越。有一段非常有趣的往事可以证明辽芭已达到了相当高的国际水平。2013年笔者受曲滋娇团长委托曾专程前往莫斯科与我的恩师,世界著名芭蕾编导大师格里戈罗维奇先生,商谈辽芭计划把他的经典代表作,大型舞剧《斯巴达克》,搬上中国舞台之事。戈老当时明确表态说他从未听说过辽芭这个团,除非中央芭蕾舞团排演这部舞剧,否则他绝不会再跟我谈这个项目,而且态度非常坚决,似乎没什么谈判的余地。幸亏我们师生关系非常好,我花了近一个小时时间耐心地说服他,最终他总算勉强同意了。不过老人家还是担心辽芭的水平不行、会“砸”了他的牌子,所以他提了一个条件,先派他的两个助手进行试排,倘若他们觉得无法保证演出质量,就立即停止执行本项目。因为我对辽芭的水平比较了解,而且也坚信他们定能胜任这部舞剧的排演任务,所以当时就欣然答应了他提出的这个条件。

芭蕾舞剧《海盗》剧照

芭蕾舞剧《吉赛尔》剧照

到了2013年12月,戈老不顾80多岁的高龄,亲临沈阳来指挥演出前的舞台合成和彩排。在进剧场之前,他在排练场看完全剧的联排时表示非常满意并说到:“排练质量和演员水平出乎他的意料。”这时,我心上的一块石头才算落地了。在辽宁大剧院首演结束后他更加兴奋,发表了一番激情洋溢的讲话,赞美辽芭是一个具有国际水准的芭蕾舞团,并希望继续进行合作。戈老可是一位俄罗斯近100年芭蕾史上最伟大的编导大师,能得到他如此高的评价实在是太不容易。随后曲滋娇团长趁热打铁、不失时机向戈老提出希望再次合作的意向,把他的另一部经典舞剧《罗密欧与朱丽叶》也搬上中国舞台。戈老不仅欣然同意,而且主动慷慨地提出免除这两部舞剧在中国国内演出的所有版权费。2015年2月,《罗密欧与朱丽叶》如期在辽宁大剧院首演,又一次取得了巨大的成功!至此,辽芭成为国内唯一一个把戈老前苏联的两部名著搬上中国舞台的芭蕾舞团。

在国际上各国芭蕾舞团有一个国内几乎没人提起的名词叫“剧目策略”。其实这个概念极其重要。首先,剧目是任何一个芭蕾舞团的生命线,准确选择每个团上演剧目,包括新创作剧目、保留剧目或移植各国优秀剧目,直接关系到每个团的社会效益和经济效益,是关乎到每个团的生死存亡的关键所在(特别是因为在全世界很少有国家所有芭蕾舞团)。

其次,剧目是每个芭蕾舞团的名片,也是它的face。比如纽约市芭蕾舞团目前的演出还是以巴兰钦的剧目为主,加上新创作的现代芭蕾作品。美国芭蕾舞剧院却还是以古典芭蕾经典剧目为主,少量的上演一些委托创作的新作品。而俄罗斯艾夫曼芭蕾舞团却是清一色上演艾夫曼的舞剧。中国几个主要芭蕾舞团基本上都实行“三合一”的剧目策略,既有古典芭蕾剧目和引进20世纪芭蕾优秀剧目,加上本团创作的中国舞剧作品,再加上少量的现代芭蕾剧目。辽芭的剧目策略也基本上遵循了这种“三合一”的格局。在起步阶段是以学习和演出西方古典芭蕾剧目为主,前后上演了《天鹅湖》(1980年)《关不住的女儿》(1982年)《海盗》(1983年)《胡桃夹子》(2002年)《吉赛尔》(2003年)等。这是一个学习西方芭蕾,扎实芭蕾基础的重要工程与必修课,然后再开始学习一些比较现代的西方芭蕾作品,同时也开始试着创作中国的舞剧作品。进入21世纪就把重点逐渐转移到辽芭品牌民族舞剧的创作上。

芭蕾舞剧《斯巴达克》剧照

笔者认为辽芭一直非常重视用西方芭蕾的形式讲好中国故事,从而为创立中国芭蕾学派做出了重要贡献。他们在建团之后的第四年就推出了大型芭蕾舞剧《梁山伯与祝英台》,之后又创作了近10部中国题材的舞剧,其中《末代皇帝》(2002年)《二泉映月》(2006年)《八女投江》(2014年)《花木兰》(2018年)4部舞剧给我留下很深刻的印象,而且这4部舞剧都在国外进行巡演,得到广大外国观众和业界内人士的好评。笔者不太赞成“芭蕾民族化”或“与世界接轨”之类的说法。英国编导克兰科在德国斯图加特芭蕾舞团根据俄罗斯诗人普希金长诗创作的一部经典舞剧《奥涅金》,有谁能说出这部舞剧应归属于哪个民族或者说算哪一个国家的民族化呢?同样,有一部我非常喜爱的舞剧《末代皇帝》是德国斯图加特芭蕾舞团的编导,意大利人卡瓦拉里专门为辽芭创作演出的中国题材的作品,又有谁能说清它是属于哪个“民族化”的范畴呢?至于所谓“与世界接轨”恐怕也是说不通的。目前世界各国芭蕾舞团演出的剧目有古典芭蕾、新古典主义芭蕾、现代芭蕾、戏剧芭蕾、交响芭蕾等,它们都有不同的审美、不同的理念、不同的风格及语言,不存在什么统一的世界轨道,故与“世界接轨”之说显然是不能成立的。笔者倒比较赞同曲滋娇团长不断提及的“用芭蕾形式,讲好中国故事”的简单、准确、朴实的说法。辽芭在这方面不仅做得很出色,而且也做得非常认真。笔者还记得当初辽芭创作《二泉映月》时为了打造真正的精品,不惜时间和代价前后用了整整十年,换了三套创作班子,精益求精、力求完美,搞了三个版本,最终荣获了文化部“精品工程奖”。近些年来舞剧创作出现比较浮躁、速战速决的现象。然而辽芭在创作中始终坚持精品意识。比如他们创作《八女投江》,从成立创作班子、到深扎体验生活、到讨论剧本、到进入排练场、再到进行一次又一次的修改、再到首演、再到又进行进一步修改,整整花了三年时间。功夫不负有心人。2016年该剧在西安举办的中国艺术节脱颖而出,摘夺了中国艺术奖中含金量最高的“文华大奖”。2018年辽芭又推出一部新的力作——舞剧《花木兰》。2019年8月,笔者有幸在纽约林肯艺术中心剧场观看这部舞剧,当演出结束观众起立为《花木兰》的动人故事和演员的精湛技艺热烈鼓掌的时候,我也暗暗在心里为辽芭叫好。该剧在纽约首演之后,辽芭又在美国的费城、波士顿、华盛顿以及加拿大蒙特利尔、多伦多等大城市进行了为期一个月的国际巡演,每到一地都受到热烈欢迎和高度评价。其实辽芭选定一千前北朝时期民歌《木兰辞》作为大型舞剧的题材是一个明智又艰难的决定。其“明智”,是因为花木兰的故事在中国家喻户晓,而在世界范围内也因为美国迪士尼公司出品的同名动画片,具有极高的认知度。其“艰难”在于北朝民歌《木兰辞》内容非常简单,基本上限于木兰女扮男装、替父从军的情节。因此主创团队要发挥非凡的想象力和智慧才能重新搭建支撑一部大型舞剧的宏大叙事结构,故称之为“原创”,实不为过。笔者非常钦佩辽芭在艺术上追求卓越、精益求精地创作精品舞剧的精神。《花木兰》与《八女投江》一样经历了整整三年来一丝不苟的艰辛创作与磨练。从2015年进入创作,到2018年7月首演,再到进行大幅度的打磨修改于2018年11月推出升级版,整整三年多的无悔付出、三年多的砥砺前行,这才是真正搞艺术创作应有的严肃态度和敬业精神,是值得我们大家大力提倡和学习的。

从王训益老团长用10年磨一剑换了三套主创团队创作《二泉映月》,到现任团长曲滋娇各用三年分别推出两部优秀舞剧《八女投江》和《花木兰》,辽芭用自己的艺术实践向世人展示了他们如何用芭蕾形式去讲好中国故事。讲中国故事和讲好中国故事,只多了一个“好”字,但其结果可就天地之差了。辽芭几十年如一日,怀着对人民、对艺术崇高的责任感,用心下真功夫打造精品的精神,才能真正做到讲好中国故事,才能推出一部又一部优秀的舞剧作品,才能取得良好的社会效益和经济效益,从而为创立中国芭蕾学派,为中国舞蹈艺术的发展做出了自己应有的贡献。

辽芭新秀创奇迹

辽宁芭蕾舞团还创造了一个鲜为人知的“奇迹”(即使是舞蹈圈内的人也不甚了解),那就是他们培养的芭蕾新秀在各个重大的国际芭蕾舞比赛中摘金夺银的次数和人数遥遥领先于国内其他芭蕾舞团!笔者曾50多次代表中国担任国际芭蕾舞和现代舞比赛的评委,其中多次亲身经历了辽芭在国际舞台上那些高光时刻,同时作为一个中国人,对于他们为祖国的芭蕾事业赢得的那份崇高的荣誉而感到骄傲和自豪。

不过此时我们还是要先回到20多年前的1994年。那年身为辽芭前任团长王训益已经感受到强烈的危机感,因为团里上演的剧目越来越多了,但是能胜任主要角色的演员却出现了严重欠缺的局面。他敏锐地意识到靠北京舞蹈学院或上海舞蹈学院给他们输送“尖子”毕业生由于种种原因是没有什么指望的。于是他狠下决心自己办学校,创建了国内第一所芭蕾舞团团办校——辽宁芭蕾舞团附属芭蕾舞蹈学校。实践证明王训益团长的这个决定不仅彻底解决了辽芭培养演员队伍的问题,而且很快就开始“开花结果”了,开启了辽芭在国际国内重大芭蕾舞比赛摘金夺银、创造奇迹的辉煌时期。倘若我们要列出辽芭选手在瓦尔纳、莫斯科、杰克逊、赫尔辛基、以及北京、上海、韩国、日本等国际赛事中荣获的金银奖就要列出近百名演员的长长名单,因此我们仅以被誉为世界芭蕾奥林匹克,难度最大的瓦尔纳国际芭蕾比赛为例来证明笔者前面所说的“辉煌”二字并不是言过其辞。瓦尔纳比赛每两年举行一次,分三轮进行,每名独舞选手要跳6个变奏、2个现代剧目,双人舞选手要完成3个大双人舞加2个现代双人舞作品,因此按照难度,它还有一个“魔鬼”赛事之称。

2001年吕萌在辽芭学校刚毕业,2002年就在瓦尔纳以他精湛的技艺征服了所有国际评委,荣获男子少年组大奖。这个大奖的含金量非常高,在瓦尔纳比赛50多年的历史上只颁发过4到5次大奖。2008年郑宇获青年男子组金奖;2012年何泰昱又一次获男子少年组大奖;张超艺和汪庆欣分别获男女少年组的金奖;2014年史越获男子少年组金奖;2016年史越又获了男子青年组的金奖;2018年李偲旖获女子少年组金奖;常斯诺获男子青年组金奖。辽芭的芭蕾新秀在瓦尔纳以及其他国际芭蕾舞比赛所取得的骄人成绩为祖国赢得了极其崇高的荣誉,同时也提升了辽芭在国际上的地位和名声。在国内观众最多、影响最大的CCTV电视舞蹈大赛上辽芭选手吕萌(2002)、焦洋(2005)、郑宇(2007)、刘茜(2009)连续4届夺冠,使辽芭在国内的知名度也得到了很大的提升。

但笔者认为辽芭更加难能可贵的精神是他们领导非常大胆、不拘一格,让这些年轻的新秀在大型舞剧中担起主要角色的重任。比如吕萌19岁就主演《末代皇帝》中的溥仪,王韵18岁就主演《二泉映月》中的女一号月儿,敖定雯19岁就在《斯巴达克》中扮演了女一号,难度很大的角色弗利吉雅,零零后的李偲旖现在也接班担当了多部舞剧女一号,常斯诺也在只有20岁就开始担任舞剧中的重要角色。作为团领导敢于把这么重的担子压在这些刚刚出校门的年轻孩子肩上是需要很大的勇气、魄力和担当的,但是他们非常明白再好的苗子,假如不给他们在舞剧排练和演出中担当重任的历练机会,也很难成长起来。所以辽芭就建立了一个良好的循环机制——用剧目不断提高演员的技艺,反过来又用演员不断提升剧目的演出质量,从而使辽芭成为国内最优秀的芭蕾舞团之一。进入21世纪,辽芭几乎年年赴外国巡回演出,足迹遍及世界五大洲几十个国家和地区,为传播中国文化和促进各国人民之间的友谊做出了突出贡献。

回顾辽宁芭蕾舞团在短短40年从无到有、白手起家、披襟斩棘、艰苦奋斗、开拓创新、飞速发展的激情燃烧的岁月,我们完全有理由为辽芭人所取得的巨大成就,为辽芭人向党、向祖国、向人民交出一份令人赞叹的答卷而鼓掌欢呼!故此文以《光辉的历程》为标题向辽芭庆贺!、向辽芭致敬!