中国芭蕾创作的闯海人和瞭望塔

——辽宁芭蕾舞团诞生四十周年纪念

2020-09-11冯双白

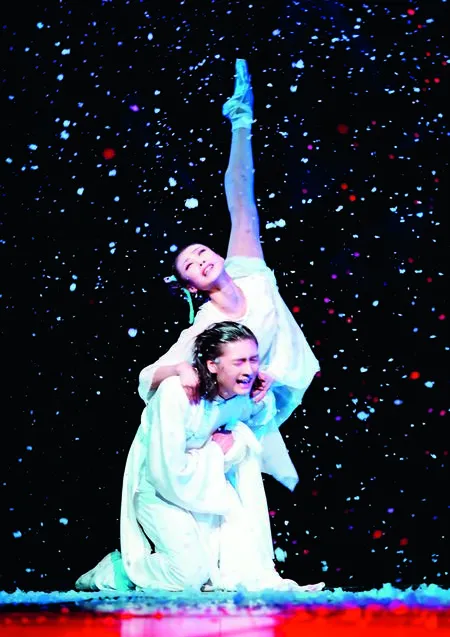

芭蕾舞剧《二泉映月》剧照

1980年,对于中国当代舞蹈史来说,是一个重要的年份。首届全国舞蹈比赛拉开了一道恢弘的大幕,当代舞蹈创作以此为节点从调演、会演机制进入了比赛竞争机制。这一年,年近四十的陈爱莲举办了中华人民共和国建国以来的第一个个人独舞晚会,为所有的舞者推开了一扇艺术大门。同年,中国舞蹈家协会在北京召开了现代舞座谈会,虽然对于西方现代艺术的两种态度在会上激烈交锋,却标志着现代舞正式进入了中国舞蹈界的官方议事日程。同年,上海芭蕾舞者汪齐凤和林建伟在日本第三届国际芭蕾舞比赛上获奖,虽然名次不高,却开创了中国芭蕾在世界大赛获奖的壮观序幕。同年,北京舞蹈学院首届教育系大专班隆重开学,中国舞蹈高等教育由此正式登场。也是在同年,辽宁舞校在十年动乱后重新恢复。不过,谁也没有想到,这个举措孕育了一个全新的生命——1981年1月,拥有150余人规模的辽宁芭蕾舞团正式成立,中国芭蕾艺术从此进入了中芭、上芭、辽芭之“三足鼎立”时代!

芭蕾舞剧《八女投江》剧照

在这篇短文里,我无法一一叙述辽芭的辉煌建团历史。这个年轻的团体当然要学习和演出享誉世界的芭蕾舞名剧《天鹅湖》《胡桃夹子》《堂·吉诃德》《睡美人》《海盗》《仙女》等作品,因为,通过向西方经典芭蕾舞艺术学习,提升了自我的水准,更经受了衡量一个芭蕾舞团体是否具有国际公认水准的试金石。辽芭虽然年轻,却用自己的艺术实践赢得了世界的承认和褒奖,也因此得到了国际合作的宝贵机遇和经验,如与国际芭蕾舞泰斗格里戈罗维奇合作排演《斯巴达克》《罗密欧与朱丽叶》两部芭蕾舞剧,就续写了中俄之芭蕾传奇。与“世纪舞者”马拉霍夫联合编排了新版芭蕾舞剧《天鹅湖》,创编的现代芭蕾舞蹈诗《化蝶》《无词歌》是与葡萄牙著名编导Rui合作完成的,正是向着现代“新经典”的艺术巅峰攀登。

在我看来,辽宁芭蕾舞团在坚持引进排演世界古典芭蕾作品的同时,还有着自己的独特艺术追求,那就是创造芭蕾舞艺术之“中国学派”,致力于创作演出极具中国特有民族文化的芭蕾舞艺术精品。其实,纵观整个芭蕾舞发展历程,无论芭蕾诞生和流传到何处,都以独特的芭蕾学派而成就着一条伟大的国际发展道路。20世纪50年代,随着北京舞蹈学校芭蕾舞专业的建立,俄罗斯芭蕾正式传入中国。但是,从那时起,在周恩来总理等老一辈国家领导人的亲自关怀下,中国芭蕾艺术家们,没有放弃自我的革新和创造,于是有了《红色娘子军》和《白毛女》。然而,随着改革开放的大潮,西方现代舞等文化艺术思潮涌入华夏大地,人们似乎更乐意追求最新和最时尚的东西,“民族”这个词在80年代似乎受到了某种冷落甚至鄙夷。正是在这个大氛围下,辽芭的创始团长张护立和后来的王训益、曲滋娇等各位团长,都将探索建立中国学派的芭蕾艺术当作自己的艺术目标,坚持不懈地在创作道路上不断前行,取得了令人夸赞的突出成绩。建团以来,创排的舞剧《孔雀胆》《梁山伯与祝英台》《嘎达梅林》《二泉映月》和《末代皇帝》,无论从选材到舞台呈现,均以中国气派和中国风格为首要审美追求,努力为世界芭蕾舞艺术领域带去中国故事和中国声音。辽宁芭蕾舞团80年代的保留剧目《梁山伯与祝英台》近千场的演出,被中外观众称为“中国的罗密欧与朱丽叶”。在1997年创排的《二泉映月》,不但斩获全国的“舞剧观摩演出优秀剧目奖”殊荣,更是荣获了“第六届中国戏剧节金奖”。2002年辽芭更是为进军欧洲演出市场,与远在德国的斯图加特芭蕾舞经纪公司通力合作。而大型中国现代芭蕾舞剧《末代皇帝》则进行了大胆的尝试,把历史与新编导理念有机结合。进入21世纪后,在现任团领导的带领之下,创作出《辽河·摇篮曲》这样充满了辽宁地域风情的芭蕾舞蹈诗,而原创中国芭蕾舞剧《八女投江》反映了东北抗联精神,《花木兰》这样阐述“孝悌忠信”之民族楷模的原创芭蕾舞剧等等作品,突出原创精神,倾心于具有浓厚地域文化特色的原创中国芭蕾作品,为中国芭蕾艺术的发展积累了历史与艺术相结合的,并且为广大百姓所喜闻乐见的原创艺术作品。

芭蕾舞剧《花木兰》剧照

当然,芭蕾艺术,原本就来自大洋彼岸。建立芭蕾舞艺术的中国学派,是一个伟大的艺术梦想,恰如升起风帆,闯入蔚蓝色的世界芭蕾海洋。艺术闯海人需要付出巨大努力。《二泉映月》导演的一段话,或许可以看作是辽芭的艺术追求:“身体语言是舞剧中主要的表现手段,一部舞剧的成败相当程度上决定于人物舞蹈形象的塑造。因而,我们遵循芭蕾舞的规范与规律,充分利用芭蕾舞技巧、吸收现代舞并融通中国舞蹈的风韵,并且紧紧把握住不同场次、不同环境、不同的人物性格,编排个性鲜明的,符合人物特点的舞蹈语言,以此来达到塑造鲜活的人物形象,体现角色内在气质,增加艺术感染力的作用。”例如,《梁山伯与祝英台》剧的出现之所以一鸣惊人,恰恰是在舞蹈设计方面,大胆将中国传统戏曲的造型糅入其中,在戏剧冲突方面也组织得起伏有致,紧紧调动了观众的情绪,发挥芭蕾艺术所擅长的

芭蕾舞剧《二泉映月》剧照

芭蕾舞剧《斯巴达克》剧照抒情特色,创作了许多美好的画面,令人过目难忘。吴晓邦主编的《当代中国舞蹈》一书中称赞该剧“富有神奇的特色,又具有芭蕾轻柔、梦幻的美感。”再如创作于2002年的芭蕾舞剧《末代皇帝》,集合了中国故事、意大利编舞、俄罗斯和德国作曲,“辽芭”整个团队等等多方元素,在溥仪自传《我的前半生》基础上,引人入胜地表现了“末代皇帝”溥仪50多年的历程。该剧从中国民族芭蕾的创作角度,打破了传统芭蕾的一些惯例,既有华尔兹、爵士舞,也有武术、太极拳、舞狮等等,融合东西方文化,为中国民族芭蕾抒写了一个大大的中国文化符号。“《末代皇帝》是真正意义上的中国第一部现代芭蕾舞剧!”这曾是时任辽芭的团长王训益明确表示的。又如辽芭的著名作品《二泉映月》,下了一些创作功夫,努力将芭蕾形态的开、绷、直与中国民族舞语言上的含蓄、宛转、内敛的气质相结合,在江南女子舞蹈的灵秀和古典芭蕾的优雅中寻找可以结合的某种契合之点,在芭蕾艺术基调中大胆融入了某些江南民间舞蹈语言要素,并敢于运用现代芭蕾和交响编舞法去创造人物形象和一些宏大场面,从而使得该剧取得了良好的艺术效果。再如曲滋娇团长以超人的胆识和气魄,邀请了中国舞的著名编导陈惠芬、王勇,为本团连续创作了两部芭蕾舞大戏:《八女投江》和《花木兰》。《八女投江》以家喻户晓的八位女战士在生死时刻作出共同的抉择为主线,歌颂了大无畏的崇高牺牲精神,召唤了那些岁月深处传来的历史回声;该作品连获“文华大奖”和“五个一工程”奖等国家级荣誉,后者则在国内外演出市场掀起了一股“中国英雄”热潮,并且走进世界顶级艺术殿堂,开启了中国英雄的国际巡演之路。

王训益曾经说过:“要想建立中国芭蕾学派,让这种舶来的艺术品真正植根于中国的沃土,就必须有自己的芭蕾代表作,完成芭蕾艺术与中国审美群体的嫁接”,我们也可以将其视作辽芭从建团以来的艺术主张。正是有了这样的艺术主张,而且立场坚定,目光远大,又脚踏实地,辽芭才能在《梁山伯与祝英台》《嘎达梅林》《二泉映月》《孔雀胆》《花木兰》《末代皇帝》等一系列作品里,用芭蕾的精妙手段生动地揭示了中国人对生命和爱情体悟,对祖国和历史的尊重,对芭蕾艺术中国化道路的一片真心和宏阔情怀。辽芭的艺术之路,代表着一批中国芭蕾创作者的一贯的追求,那便是“芭蕾舞剧创作要在民族文化中汲取营养,让中国芭蕾在世界芭蕾的蓝色海洋中远航,驶向美好的艺术彼岸”。

因此,我认为辽宁芭蕾舞团,就是这个通往艺术彼岸之路上的一座瞭望塔。从这座基石厚重的瞭望塔里照射出的艺术之光,激励着中国芭蕾舞的后继者们,不断努力,奋力向前。恰如一段话所言:“这个年轻的芭蕾舞表演团体,以建团方向明确,艺术创新有胆略而著称,并以丰富的古典芭蕾、现代芭蕾、外国作品和自己的创作为观众服务。他们不仅活跃在中国东北地区,而且率先以辽宁表演团体名义跨过黄河,走向全中国。”

回顾辽芭的成长之路,笔者认为,人才培养和储备,是辽芭成功的重要原因。1994年该团建立的专业芭蕾舞蹈学校,已成为我国芭蕾艺术人才的重要培训基地,而且在培养芭蕾舞演员,特别男舞者的教学上,积累了极其丰富的经验,取得了格外突出的艺术成绩,从而为坚持自己的艺术方向奠定了非常独特而坚实的基础。辽宁芭蕾舞团目前的演员队伍中,95%以上的演员都来自该校。进入辽芭的演员,多次参加国内外芭蕾舞比赛,夺冠和荣获各种奖项,造就了一大批如吕萌、焦洋、赵媛、刘爽、王韵、邢冬婷、肖源源、杨阳等一大批国内外知名芭蕾演员。有了人才,才会有艺术目标的实现。有记者观察到东三省大量人才外流与辽芭大量吸收外来人才的有趣对比,从而引发了关于芭蕾人才回流辽宁的思考:一是,“辽芭”树立风格鲜明、独具魅力的中国芭蕾舞剧风范,构成了一定的吸引力。二是,投入了主要力量在引进人才的机制上。三是,兼具开放式的教学模式与视野开阔式的艺术生产以及营销模式,将广阔发展空间提供给人才。

芭蕾舞剧《吉赛尔》剧照

建立中国芭蕾学派,当然不能缺少国际视野和国际合作。建团以来,辽芭在艺术创作领域和教育领域,广泛而深入的与领先世界芭蕾领域的各个国家开展合作。辽芭还邀请一些国家的芭蕾大师和著名教授到辽宁授课,为中国年轻的舞者排练,为他们创作剧,这也给青年演员提供了不出国门就能接触最新国际芭蕾艺术动态和最新经验的好机会。辽芭对于青年演员的激励,还体现在大胆启用新演员,敢于推荐本团舞者参加全国乃至世界顶级舞蹈大赛,提供众多磨练与展示的机会给青年演员。40年来每一任团领导都坚信,人才培养与艺术创作,都要取改革开放之态度。因为,只有持续不断开放,建立一流平台,才能会吸引人才、培养人才、推出人才。想要保持辽芭的活力,必须要确保有艺术精品的产生,而保证艺术精品产生的关键就是建立和完善人才培养长效机制。

多年来,辽芭在原创舞剧创作和推广上每一步都走的坚定、有力。无论是国内外大剧场的演出,还是近年来高举高打的下基层慰问、高雅艺术进校园和公益演出,辽芭都做得有声有色。辽芭的领导和全体艺术家们,牢记习近平总书记关于文艺工作的系列指示精神,以人民为中心的创作导向鲜明,奉献思想精深、艺术精湛、制作精良的思路非常明确,用芭蕾艺术语言努力讲好中国故事,传递中国精神。当然,芭蕾艺术之中国学派之路,任重道远。然而,只要灯塔仍在,不忘初心,勇于闯海,彼岸就在前方。