时事新闻英语融入大学英语写作教学的行动研究

2020-09-10毛洁

摘要:大多学生在写作时,面临不知道如何构思、无话可说、不敢下笔等困境。为了解决这一问题,笔者将时事新闻英语融入大学英语写作教学中,进行了为期一学期(18周)的行动研究。在本研究中,笔者设计了以时事新闻为引导,课上对时事新闻进行讨论,通过讨论促进写作的新型教学模式。行动研究结束后,通过对学生访谈与问卷调查,得出时事新闻引入写作课堂能够切实提升大学生的英语写作能力。

关键词:时事新闻;英语写作教学;行动研究

中图分类号:G212.2 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2020)19-0211-03

一、引言

当说到英语学习面临的困难时,学生常说“学英语,第一口语难,第二写作难”。显然,口语与写作作为语言的输出,必定要比作为语言输入的阅读与听力难。同时,学生自中学以来,大多接受的是传统的翻译-讲授法。传统课堂的翻译法注重的是单词、语法与课文的翻译。英语课堂枯燥无味,课堂效率低,也很少进行系统的写作训练,即使有写作训练,也缺少对写作作品进行评价与反馈。这些导致学生看着作文题目不知道如何构思,即使有了思路,又无话可說,怕出现语法错误,不敢下笔。基于以上问题,笔者认为,可以将时事新闻作为引导融入大学英语写作课中,以新的形式来完成写作课,在提升学生思维能力的同时帮助学生做到有话可写,并且让学生模仿时事新闻英语中精彩的词句,最终达到提升写作能力的目的。

二、时事新闻的特点及内涵

(一)时事新闻的内涵

为了对“时事新闻”的内涵作出准确的界定,笔者在《在线汉语词典》的搜索栏中输入了“时事”与“新闻”两个词语,进行查找。“时事”是指“最近期内发生的大事”;而“新闻”是指“用语言、文字、图片、录像等载体,向公众传播消息。其具有客观、时效、公开、连续的特点”[1]。笔者认为“时事新闻”可以解释为以语言、文字、图片、录像为载体,通过报纸、期刊、电视台、广播等媒体为呈现形式,向公众传播的最近发生的国内外的重大事件。重大事件涵盖了国内外时政、经济、体育、娱乐、科技等。

(二)时事新闻英语的特点

时事新闻英语涉及内容广泛,涵盖了国内外时政、经济、体育、娱乐、科技等,同时传播载体与呈现形式多种多样,因此具有多样性和空间性[2]。因为时事新闻是近期内发生的大事件,所以具有时效性。因此,多样性、空间性和时效性是时事新闻英语的三大特点。而这些特点正好可以与写作教学相结合。

三、师生在写作中面临的困难

(一)学生面临的问题

学生面临的问题首先是畏惧心理。学生害怕写作文,不知道如何构思作文、认为没话可写。因为没有思路,头脑中没有英语句子的记忆,许多学生写作文时只能先写汉语句子,再翻译成英语。这无疑增加了写作的难度。然而,汉译英之后,很难找到相对应的英语句子,学生怕出现语法错误,不敢下笔。最后,学生写作使用的还是高考时背诵的几句英语。

没有专门的写作课或者进行写作指导与训练。英语作为一门公共课,一周4个课时。而这4个课时大多用于教材课文的学习。而对于课文学习,很多学校采用传统的翻译法。没有涉及作文的构思方法、写作方法。

(二)教师面临的问题

教师面临的首要问题是学生写作能力低,头脑中几乎没有英语句子的储备,这就导致写作文的时候没有话可写。许多学生在英语考试中都是因为写作分数低而导致总成绩不够理想。英语课堂上,大部分学生处于被动听课状态,也就是为了出勤而来,有些学生心思不在课堂上,课堂效率低,回答问题时,常常以不会为由应付了事。只有少部分基础较好、兴趣浓厚或者有参加研究生考试计划的学生会积极参与课堂。

学习材料内容单一。除了通用教材外,几乎没有其他材料。教材是英语课堂中唯一的材料。只有少部分学生为大学四、六级英语考试自购了真题及材料。总之,学生很少有机会接触英文材料。

评价方式单一,缺少反馈。英语课堂评价方式单一,大多评价只有3项,即出勤、课堂表现及期末考试成绩。同时英语作为公共课,多大合班上课,课堂表现评价做不到差别化。对于学生的写作作品,也只有在考试卷上教师会给出评价分数,但试卷会存档保存,学生得不到关于作品的评价反馈。这种方式既不能激发学生的学习兴趣,也不能在写作中获得正确反馈。

四、行动研究

(一)研究问题

本研究将写作的流畅性和词汇的丰富性两个维度作为研究问题,即时事新闻融入英语写作课堂,能否为学生构思作文提供方向,是否能够准确地表达自我[3]。最终解决学生写作的畏难情绪和无话可写的困境。

(二)研究方法

本研究以行动研究法为主进行教学研究,并采用访谈法、问卷调查、作品分析法及文献研究法。

(三)研究对象与过程

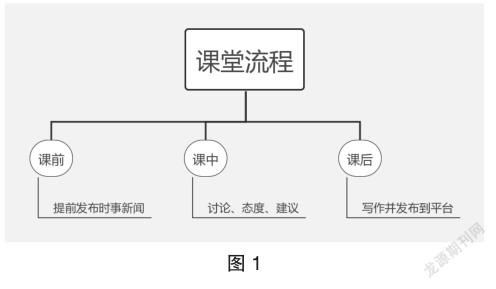

本研究在大学二年级学前教育专业中选取了3个班共90名学生作为研究对象,进行了为期一学期(共18周)的写作教学行动研究。每周以1个课时作为写作训练课。课前以视频、电子版文章、音频等形式将当周的时事新闻并附上练习题上传超星平台。学生自行了解新闻内容并完成平台上的练习题。课中,以小组为单位(每6人一组)进行展示活动,其中2人复述时事新闻,4人对时事新闻内容发表观点、见解、建议等。课后将自己就本次新闻内容的观点、态度、建议等写成作文发布到超星平台上。首先进行小组内成员相互评价、发表修改建议等,然后由教师进行评价反馈,对学生的作品提出修改意见。课堂流程如图1。

(四)行动研究效果评价

为了更好地评价行动,并了解行动研究过程中存在的问题,笔者借助观察法、访谈法和问卷调查这些工具反思行动研究的过程及其效果。

课堂观察。通过观察发现大部分学生都能在课下通过超星平台完成对时事新闻的初步了解,并完成练习题。在课堂互动阶段,一般成绩较好的学生会自主承担复述时事新闻的任务。在发表观点、态度、建议时,他们会为其他4个同学出谋划策。课堂气氛变得活跃。当说到新闻“巴黎圣母院大火(Paris’ Notre-Dame cathedral Buring)”时,新闻复述的学生将新闻文本中的句子运用到了表述中,同时也作了一些改动。“France’s world-famous Notredame cathedral has been damaged in the fire”(法国举世闻名的圣母院大教堂在火灾中受损)用到了被动语态。还有一句“The cathedral is one of the world’s most famous tourist sites”(大教堂是世界上最著名的旅游景点之一)被学生原封不动地运用到了表述中。“one of…”(……之一)是英文表达中常见又非常地道的表达。学生通过模仿避免了无话可说的困境。另外一名新闻复述的学生联想到了雨果的著作《巴黎圣母院》,他以儿时读过的《巴黎圣母院》那本小说为切入点,对新闻进行了复述,“When I was young,I have read Victor Hugo’s book. In that book I learned there is a Cathedral in Paris. But it was damaged in terrible fire”(当我年轻的时候,我读过雨果的书。在那本书里我知道巴黎有座大教堂。但它在可怕的火灾中受损)。甚至对书中人物进行了描述。其他4个同学也是依照新闻文本,就新闻事件的内容进行了发言。当其中一名学生说到“the cause of fire was not immediately know”(起火原因尚不清楚)时,笔者借此机会,引导学生进行了“头脑风暴”,猜测大火的起因,全班讨论。因为没有唯一的答案,学生把所有能想到的词语均罗列出来。观察记录如表1。

对学生的访谈。行动研究结束后,笔者就“是否喜欢课前时事新闻学习和课堂新闻讨论环节”两个问题与学生进行了访谈。所有受访学生均表示喜欢这两个环节,认为可以接触地道的英文;也有学生认为学以致用,感觉学英文有所用途。当学生接触到了一些将中国时事新闻翻译成英文新闻的时候,他们很兴奋,认为知道了如何用英文表达热点词汇,如“一带一路”翻译为“the Belt and Road”,甚至对有些媒体将其翻译为“one Belt one Rold”是否准确进行了讨论。通过访谈发现,学生期待了解更多的国外信息,他们也很想知道国内热点新闻的翻译。有些学生建议在视频中加入字幕或者在发布任务后将新闻文本发送给大家。学生希望老师可以采用更多的与政治相关的时事新闻,并希望老师对时事发表观点和建议。而对于课堂討论,大部分学生认为比较有趣,可以参与课堂,感觉课堂时间过得很快,不再煎熬。有了前期的讨论和笔记,写作文的时候,可以打开思路,用记录的句子完成写作。

问卷调查结果。笔者设计了有4个问题、5级量表的问卷。问卷调查对象为参与行动研究的90名学生。调查中发放问卷共90份,收回问卷共90份,回收率100%,有效率100%。对于问题“是否喜欢时事新闻英语”,93%的学生选择了喜欢。他们认为,通过这样的方式,不仅可以了解当前热点新闻,还可以在写作的时候有话可写。对于时事新闻难度的看法,有70%的学生认为可以接受。对于课堂讨论环节的看法,90%以上的学生认为讨论可以扩展思路,尤其是具有争议性的话题,对发表观点的作文大有帮助。对于通过时事新闻是否有所收获的问题,所有学生都认为有所收获,至少可以学习词汇。

对学生作品的分析。为了验证一学期的学习效果。笔者在学期末将有关“重修巴黎圣母院”的新闻英语及文本现场发给学生,并要求学生在40分钟内完成一篇120个词的作文“Should we spent a lot of money on repairing Paris’Notre-Dame Cathedral?”(我们应该花很多钱来修巴黎圣母院大教堂吗?)。有了前面一篇有关巴黎圣母院大火的时事新闻做铺垫,学生学会了与自己进行讨论思考的模式。在40分钟内有73名学生达到了字数要求。对于观点态度的表达,有65%的学生认为应该尽力修复。他们运用从上一次新闻中学到的句子“the cathedral is one of the world’s most famous tourist sites. It sits in the center of Paris”(大教堂是世界上最著名的旅游景点之一。它位于巴黎市中心)来表述巴黎圣母院的重要性,其是巴黎市中心的标志性建筑,认为应该尽力修复。另外35%的学生主要是受到前面课堂“头脑风暴”的影响,认为应该少花钱,找到起火的原因,预防火灾的再次发生,把钱花在预防设施上。在用词的丰富性上,笔者特意关注了“terrible fire”(可怕的火灾)这个用词,因为按照汉语思维,“大火”这个词学生很容易使用“big fire”(大火)。但通过文本分析,发现有59篇使用了“terrible fire”,说明英语时事新闻可以丰富学生的词汇量。

五、结语

通过一学期的研究,对时事新闻英语的选择与运用有了一定的认知,对于改变课堂形式有所启发,也有了以下几点建议。对时事新闻内容的选取,要按照国内事件、国外事件均衡选择。做到让学生既能了解国内新闻的英语翻译,也能了解国外时事新闻的发生发展。对时事新闻形式的选取,要尽量采用视频加文本的形式。通过视频,学生可以直观地了解时事新闻内容,通过文本可以深化学习语言;或者采用信息技术手段,为视频加上字幕。做到以有效输入促进输出。对时事新闻媒体或平台的选择,要选择官方媒体发布的时事新闻,如China Daily(《中国日报》)、BBC(英国广播公司)等,“学习强国”平台也是不错的选择。对教师能力的要求,教师需要提升自身的能力,对于展示给学生的时事新闻,要做到提前了解。了解超星平台、UMU平台等线上教学工具,在UMU平台添加需要发布的时事新闻,可以准确地看到有多少学生完成阅读或视频学习。完成课程后,可以发放证书;同时还需要学会剪辑视频、添加字幕等信息化技术。

笔者通过研究发现,时事新闻英语融入写作教学时,在讨论环节中,可以培养学生的思辨思维和发散思维,为作文构思提供方向。同时,通过课前对时事新闻的听与读,可以扩充英语词汇及句子;通过对时事新闻的讨论互动环节,需要学生尽量用英语发表观点,无形中提升了对时事新闻中出现的英语词汇和句子的使用频率。在最后一个环节中,通过写作运用,将所学的词汇与句子进行综合应用,最终达到语言的内化,提升语言综合运用能力。

时事新闻英语增加了学生的英语阅读材料和听力材料,弥补了教材内容单一的问题;有些时事新闻还可作为课文的导入部分,在讨论学习过程中,在一学期的写作教学中,师生共同学习了18个主题。而每个时事新闻主题都可以深入挖掘其发生背景、政治、历史、地理等因素。这些都超出了时事新闻本身,激发学生更多的学习欲望,通过外延的积累,增加了学生的文化积淀,进一步提升了学生的人文素养。

在行动研究过程中,笔者将评价与反馈放到了课后,同时将评价也交还给了学生,设置了组内互评的环节。最后,通过教师的评价反馈和修改意见,学生将最后修改过的作文上传到超星平台。而每次的作品评价都将计入期末最终成绩。让评价多元化的同时,落到实处。

提高时间利用率。充分利用课余时间,将时事新闻英语的学习与写作放在了课下进行,解决了课堂时间不足的问题。

参考文献:

[1] 余晓红.新闻英语在大学英语教学模式中的探索与实践[J].外语教学与研究,2011(32):32.

[2] 罗亚君.时事新闻英语在大学英语教学中的应用[J].云南社会主义学院学报,2012(3):111.

[3] 赵琦.英语新闻的特点与教学[J].广西师范大学学报,2002(1):87.

作者简介:毛洁(1981—),女,河北行唐人,硕士,讲师,研究方向:英语新闻教学。