中美研发经费投入对比分析及启示

2020-09-10任佳美梁慎刚

任佳美 梁慎刚

摘要:本文以国家统计局及OECD统计数据为基础,通过梳理中美两国的研发经费投入规模、强度、来源结构、执行结构以及配置结构,发现现阶段我存在国累计研发经费不足、研发经费强度低、来源与执行结构不合理,基础研究所占份额低等问题。希望通过借鉴美国经验,为我优化国研发经费投入模式提供合理依据。

关键词:R&D研发经费;研发强度;基础研究

18世纪以来,国际力量对比严重失衡,美国长期处于世界霸权地位,无人能与之抗衡,其在经济、科技、军事等各方面独领风骚,发展速度令世界瞩目。究其原因,美国的奇迹在很大程度上取决于其长期以来一直把研发与开发(R&D)作为国家发展的重点方向。而研发经费是研发创新的重要保证,一个国家的研发经费投入强度、来源结构、执行结构、配置结构等可以反映这个国家对科技的重视程度、投资方向及资助偏好。

作为世界上最有影响力的两大经济体,中美的一切政策举动,尤其是在科技研发方面,均受到世界各国的高度关注。近年来,随着中国步入工业化中后期,原始创新对我国发展日益重要。从2017年开始,我国已成为排名世界第二的研发大国,比肩创新型国家。很多学者和媒体炒热,按照这个发展速度,中国研发投入正在日益逼近美国,甚至预测未来几年将超过美国。

但事实上是否真是如此?对于一个特定经济体而言,R&D投入多少才算合适?不同研发阶段,由谁主导投入,由谁去执行,以及怎样配置研发经费才是合理?为此,本文试图通过梳理分析中美两国在研发经费投入模式之间的区别,给出针对性启示与建议。

1.中美研发经费宏观分析

1.1R&D经费投入规模及强度

研发投入规模是衡量一个国家科技创新水平比较直观的指标。自2000年以来,美国R&D经费投入一直位居第一,各研发投入主体经费投入情况均较为稳定,且呈现整体增长的势头,2018年美国R&D总投资5738亿美元。我国自2013年起,R&D总投资一直稳居世界第二,2018年R&D总投资达2969亿美元,但仅为美国的1/2,且从过去20多年的累计研发经费投入来看,按PPP计算,中国累计投入仅为美国的40%左右。

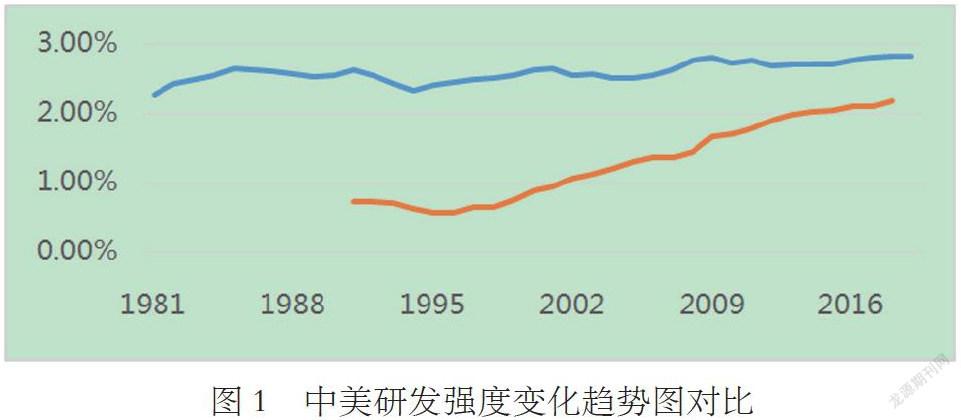

跟投入总量相比,研发强度(R&D/GDP)是更有“含金量”的数据,该比例表示一个国家愿意在R&D领域投入多少资源,反映了科技在国家中的战略地位。过高的研发强度可能会超出经济负担能力,影响整个创新链的发展;过低的研发强度可能会制约国家创新能力的提高。近20年来美国基本维持在2.6%-2.8%,我国从95年不到0.6%,到14年已突破2%。2019年我國研发强度达2.19%,但这一新记录还仅相当于美国上世纪50年代中期水平,且与十三五规划指标中,研发强度达2.5%仍有差距,未来研发投入有待发力。

2.中美研发经费微观分析

2.1R&D经费来源结构分析

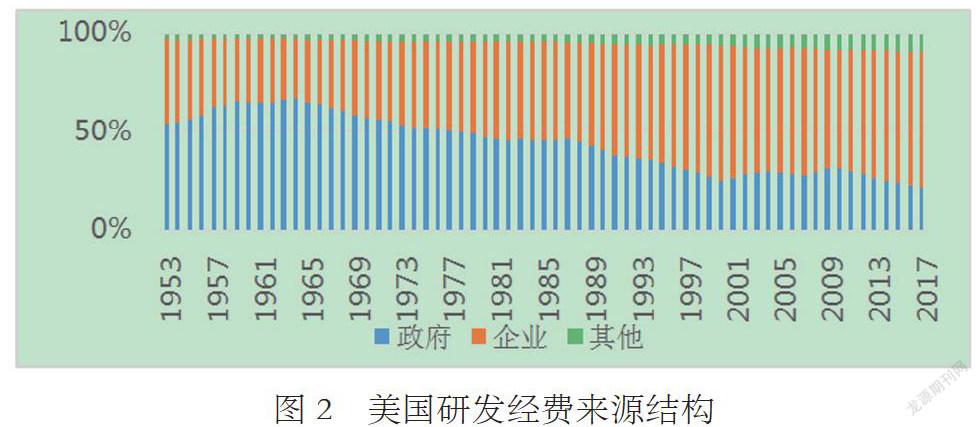

R&D经费主要来源于政府、企业、其他非盈利组织以及国外投资机构。一般来说,早些时期,政府是主要筹集部门,随着经济发展工业化水平的提升,企业筹集逐渐成为研发经费的主导力量。

美国R&D经费来源结构演变大致经历三个阶段:政府主导型→政府企业双主型→企业主导型。2017年,美国R&D经费来自政府的资金占27.11%,企业占69.74%,国外占4.44%,国内其他占4.05%。目前政府与企业研发投入比例基本稳定在1:2.5,形成了以企业为主体、政府为引领、其他资金有效补充的局面。

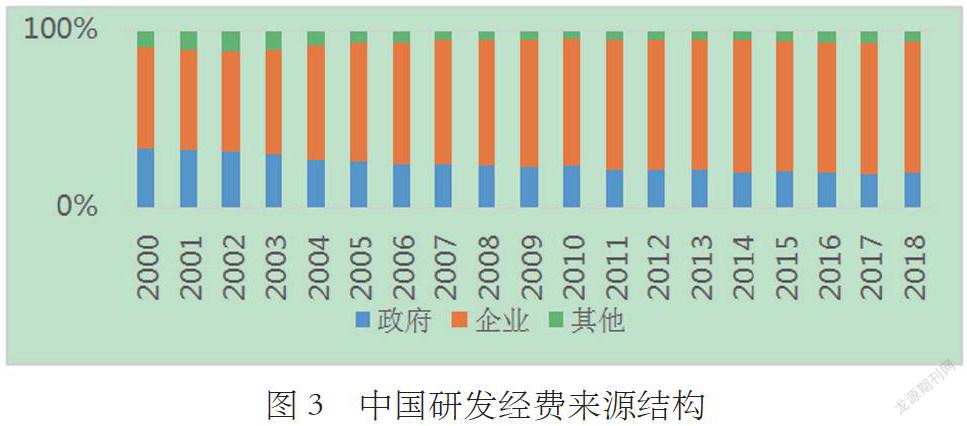

我国研发经费主要来源于企业和政府,其他渠道资金非常有限。2000-2018,我国研发部门经费来源结构由政府企业双主导转变为企业单主导,政府经费来源比例从33.5%下降到了20%左右,企业经费来源比例从57.9%上升到77.2%,企业投入是R&D经费主要来源。

2.2R&D经费执行结构分析

R&D经费的投入规模和强度是原始创新能力的基础,而经费由谁去执行则关系到投入产出问题,一个合理的执行结构是R&D效率的保证。

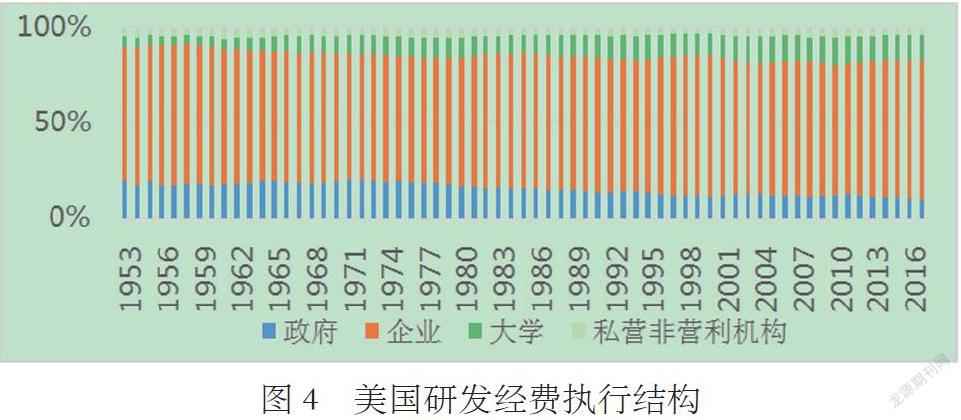

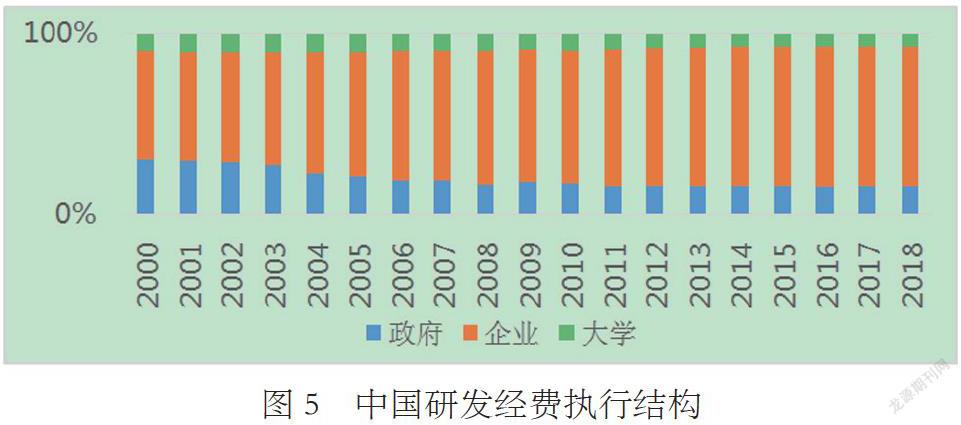

美国R&D经费按执行部门分配的去向:联邦政府研究机构、企业、大学、非盈利研究开发中心、非盈利研究机构。企业是美国R&D经费执行的主要承担者,1956年便已占到全国R&D经费比例的73.67%,尽管在七、八十年代有所下降,但现阶段所占份额也基本在70%以上。联邦政府所占份额由1953年的19.65%下降到2016年的11.61%,大学所占份额则从1953年5.22%上升为2016年的13.2%,且已取代政府成为美国第二大研经费执行部门。此外,美国非营利开发中心与非盈利研究机构所占比例基本稳定在4%左右。

中国R&D经费按执行部门分配的去向:政府、企业、大学。由于中国私营非营利机构的力量非常薄弱,因此,其执行的研发经费可以忽略。2000-2018年,中国政府执行经费呈下降趋势,所占份额从31%降至16.5%,企业执行经费在总R&D经费中所占份额呈现增加的趋势,从60%增加至78.7%,大学执行经费所占份额近二十年来一直是最末,2018年仅占7.3%。

2.3R&D经费配置结构分析

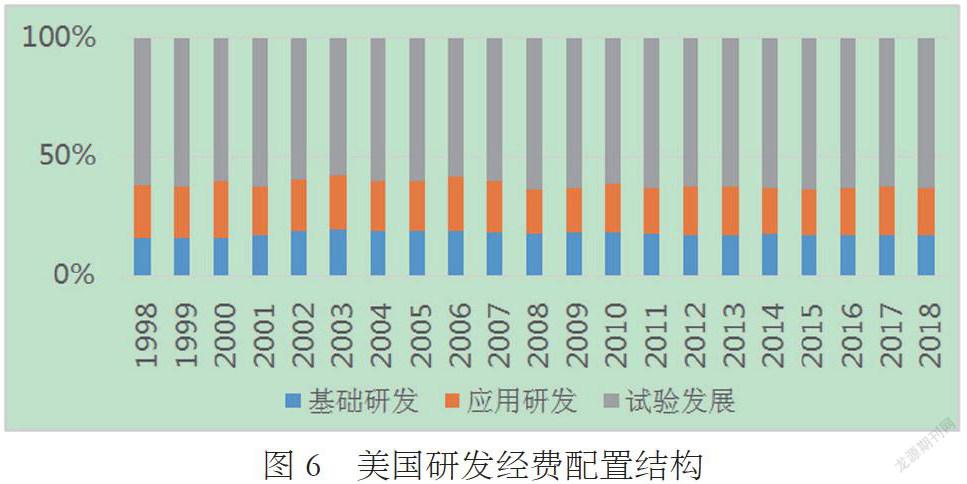

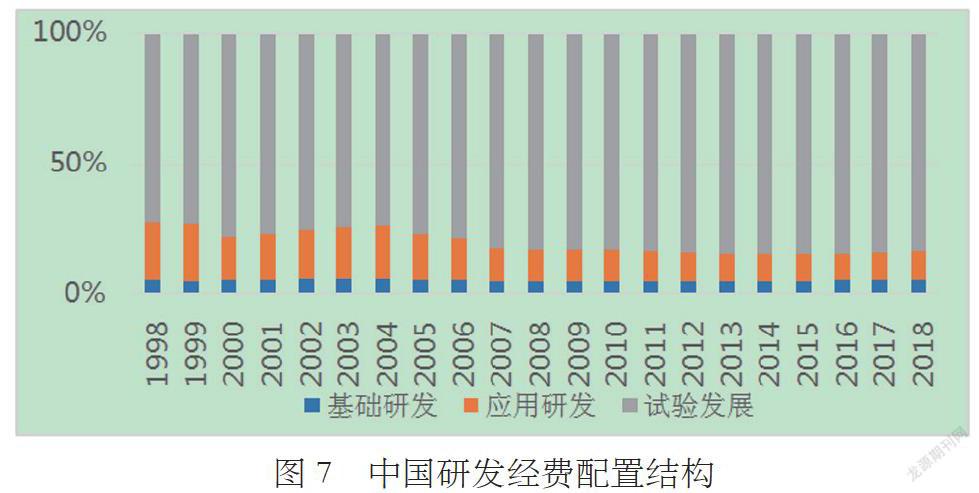

基础研究是人类认识自然规律的基本途径。一个国家的科技竞争力越强,对基础研究的重视程度越高,投入的基础研究经费也越多。R&D活动分为基础研究、应用研究和试验发展,其中基础研究和应用研究合称为科学研究。基础研究是对事物本质的探索,是创新链的关键上游。应用研究是针对某一具体领域,利用基础研究成果,快速取得工业技术突破,创造市场价值。试验发展是将科学研究取得的成果,转变为可执行计划。所以如何对基础研究,应用研究以及实验发展进行合理配置,这既事关科技发展本身,又关系到科技向现实生产力转化。

近年来,美国基础研究占研发经费的份额一直稳定在15%以上,试验发展所占比例大约在60%,应用研究所占比例大概为25%。从执行主体看,美国各种类型研发活动的分工也很明确,即高校承担主要的基础研究任务,企业则在负责大部分应用研究和试验发展活动。

在1998-2018年间,我国基础研究经费占全社会总研发经费的比例基本维持在5%,应用研究从22.61%下降到11.13%,试验发展经费从72.13上升到83.33%。我国持续加大研发投入力度,成效明显,但基础研究经费同期占比还仅为美国的三分之一左右,80%的研发均投入用于试验与发展,研发经费配置明显有待优化。此外,从执行主体来看,2010年以来,我国企业R&D经费的97%用于试验发展,高校承担着主要研究任务。

3.启示与建议

通过对比分析中美两国在R&D经费投入规模、强度、来源与执行以及配置结构,不难发现美国有很多做法值得我们借鉴。

3.1启示

3.1.1 美国R&D强度基本维持在2.6%-2.8%

从宏观上来看,90年代中期美国国内经济复苏,带来R&D经费新一轮增长,R&D投入量逐年上升,且从强度上来看,美国R&D强度基本维持在2.6%-2.8%。我国现阶段研发强度仅为2.2%左右,相当于美国上世纪50年代水平。一些言论宣传中国R&D经费将在未来几年间赶超美国是没有依据的。随着中国经济进入新常态,经济增长速度放缓,势必会影响到研发强度,并且科学研究具有循环累计效应,一个后发国家欲实现弯道超车,在R&D投资规模与强度方面势必要有超常规的增速。因此,我国与美国的差距存在且在一段时间内还难以赶上。

3.1.2 美国R&D经费来源均衡、执行配置结构合理

从微观上来看,美国经费来源结构几十年的演变,已形成一套符合自身发展的系统,R&D资金来源更为均衡、多元化,逐步形成了以企业为主导,以政府为补充,以其他资金为有效支撑的局面。相较于我国,美国长期实行优厚的税收政策,吸引大量企业和个人将资金存入信托基金、慈善等组织机构,使其成为研发资金的重要来源。

此外,从R&D经费执行结构来看,美国高校在从事科学研究过程中,培养了大量高素质高能力的人才,不断为政府、企业、稳定输送资源,是新知识的摇篮和创新的发源地。在最近十年,美国高校R&D经费执行比例占到10%-15%,已取代政府成为第二大执行主体,而中国高校执行比例这一数据仅为其一半左右。

再者,从R&D经费配置结构来看,基础研究是一个国家能够嵌入全球知识网络的入场券,是应用研究和试验发展赖以持续的基础。长期以来,美国极度重视原始创新,基础研发经费占比一直稳定在15%以上。我國这一数值仅为美国的三分之一,绝大部分资金都用于产品开发,以及根据快速发展的市场进行产品调整。很显然,这种不合理的结构配置直接影响了我国与世界科技前沿之间的距离。

3.2建议

3.2.1政府应加大R&D经费投入

我国政府过早的让渡经费投资主体地位,R&D资金主要靠企业投入,并且慈善基金、信托基金等也不能起到补充的局面。从企业的逐利角度考虑,其势必会影响到对基础研究,共性技术的投入,最终会制约原始创新能力的提升。因此,优化研发经费来源结构,政府应不断加大研发投入经费,并充分发挥资金的引导作用,吸引更多社会基金、海外资金投向研发领域,拓宽来源结构。

3.2.2合理配置R&D经费资源

我国以后发优势创造出GDP世界第二的奇迹,但当所有红利都吃尽之时,边际收益递减规律会造成我国与美国之间存在难以逾越的差距,所以想要全方位的赶超美国,不能只关注R&D活动的规模,还要注重基础研究、应用研究以及试验发展之间的结构配置。因此,在今后的一个时期,我国应提高对基础研究的支持力度,注重对底层科学的研究,提高原始创新能力。

此外,从基础研究执行主体来看,在美国,企业负责大部分应用研究的活动,这是值得我们借鉴的经验。我国企业绝大部分资金均投入试验发展,从长期来看,这种逐利性只会拉大我国企业与世界前沿企业之间的距离。因而,政府应该完善市场机制,加强宏观引导,使企业对利润的追逐只能通过不断的技术突破,而不能只是简单的通过行政垄断来实现。

参考文献:

[1]樊春良.美国技术政策的演变[J].中国科学院院刊,2020,35(08):1008-1017.

[2]李艳艳,朱雪丽,孙利君.基于美国经验启示的我国数字经济高质量发展研究[J].商业经济研究,2020(15):189-192.

[3]李亨.美国产业政策研究与借鉴[J].现代国企研究,2020(07):88-89.

[4]刘雨鑫,朱颖佳,闫孟茜,姚蕾.北京市创业型企业的R&D投入影响因素分析[J].商场现代化,2019(21):115-116.

[5]原毅军,于长宏.研发效率、创新条件与企业R&D结构[J].科研管理,2019,40(08):135-144.

[6]张绘.美国研发经费投入及战略调整的启示与借鉴[J].财会研究,2018(02):5-10.

[7]任海云,宋伟宸.企业异质性因素、研发费用加计扣除与R&D投入[J].科学学研究,2017,35(08):1232-1239.

[8]程如烟,许诺,蔡凯.中美研发经费投入对比研究[J].世界科技研究与开发,2018,40(05):444-453.

[9]范保群.美国研究发展经费结构的演变及其启示[J].自然辩证法通讯,1998(02):3-5.