急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑超声声像图特征回顾分析

2020-09-10蒋丽娜张露月李嘉舟程阔菊

蒋丽娜,刘 洪,张露月,孟 青,李嘉舟,程阔菊,郑 东

(四川省达州市中西医结合医院,四川 达州635000)

脑梗死又名脑梗塞,又称缺血性脑卒中(cerebral ischemic stroke[1],是指因脑部血液供应障碍,缺血、缺氧所导致的局限性脑组织的缺血性坏死或软化.脑梗死依据发病机制的不同分为脑血栓形成、脑栓塞和腔隙性脑梗死等主要类型.[2]脑血栓和脑栓塞形成的病因基础主要均为动脉粥样硬化.颈动脉粥样硬化斑块是动脉粥样硬化的直接表现之一[3],因颈动脉位置表浅,易被体表超声检测,常常作为检测动脉粥样硬化的窗口.因此本文拟回顾分析急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑的形态、回声类型等特征,判定斑块的性质,预测急性脑梗死的发病风险,为临床早期干预及防控急性脑梗死提供可靠依据.

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018 年7 月—2019 年12 月我院住院部神经内科83 例急性脑梗死患者,男43 例,女40例,年龄40—82 岁,平均(63.2±7.5)岁.所有急性脑梗死诊断标准均符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》中的诊断标准,并于24小时内行颅脑CT 或MRI 扫描证实;所有病例均在入院72小时内行颈动脉超声检查.

1.2 仪器与方法

所有病例采用西门子 S-2000、GE-logE8彩色多普勒超声仪,检查时将探头频率调至8.0-14.0MHz,根据中国医师协会超声医师分会《血管和浅表器官超声检查指南》要求,对颈动脉进行规范化检查.观察无名动脉、颈总动脉主干、颈动脉窦部、颈内动脉及颈外动脉的形态、走形,测量管径和内膜-中膜厚度,明确并完整记录斑块的部位、大小、形态、内部回声等;同时测量颈总动脉、颈内动脉血流参数,包括收缩期峰值流速(SPV)、舒张期峰值流速(EDV)及阻力指数(RI).

1.3 诊断标准

正常颈动脉:颈动脉内中膜厚度(IMT)IMT≤1.0mm,且内膜光滑连续,回声均匀.

颈动脉内中膜增厚:1.0≤IMT≤1.5mm,且内膜回声增强,中层低回声带消失,内中膜融合.

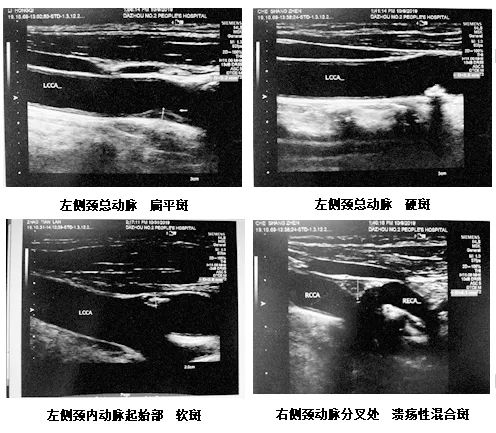

颈动脉斑块:IMT≥1.5mm,或大于周围正常IMT值至少0.5mm,或大于周围正常IMT值至少50%,或凸向管腔的局部结构变化.根据斑块形态结构特点分为软斑、扁平斑、硬斑及溃疡性混合斑.根据回声类型分低回声斑、等回声斑、强回声斑、混合回声斑,见图1.

图1 斑块形态结构分类

1.4 观察指标

扁平斑:内膜-中膜厚度不均匀呈偏心性增厚,并向管腔内突起,斑块光滑,呈低回声.

软斑:弱或中等回声的隆起型团课,斑块粗糙不平.

硬斑:边界清晰,斑块回声强,后方伴声影.

溃疡性混合斑:横切面、纵切面超声均显示有“火山口”缺损影,边缘回声较低.

2 结 果

(1)83例急性脑梗死患者中,颈动脉正常者7例,颈动脉粥样硬化斑者76 例,即急性脑梗死患者中颈动脉粥样硬化斑发生率约占91.56%.

(2)76 例颈动脉粥样硬化斑患者,共计检出斑块数量193枚,平均每例约2.54枚,其中内中膜增厚5 例(6.58%),单发斑块13 例(17.11%),多发斑块58例(76.31%),见表1.

表1 颈动脉粥样硬化斑块数量统计表

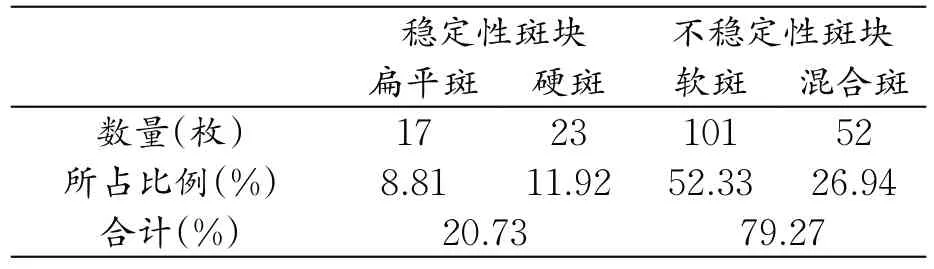

(3)根据超声的特点及病理变化将斑块分为稳定性斑块(20.73%)及不稳定性斑块(79.27%).193 枚斑块中,稳定性斑块包括扁平斑17枚(8.81%),硬斑23枚(11.92%);不稳定性斑块包括软斑101 枚(52.33%),溃疡性混合斑52 枚(26.94%),见表2.

表2 斑块性质分类统计表

稳定型斑块与不稳定型斑块*P<0.05有显著统计差异

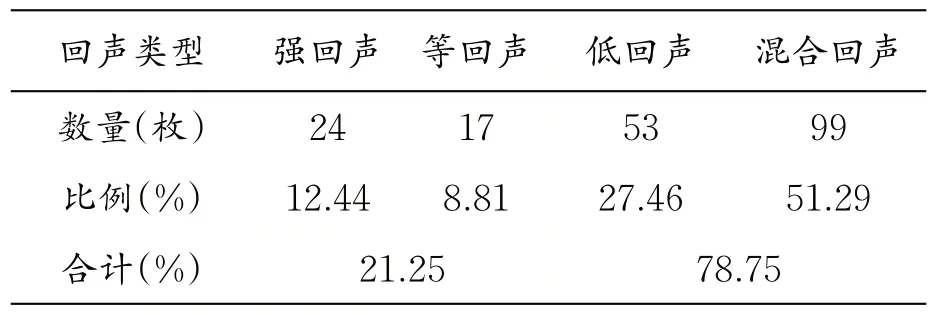

(4)根据斑块回声类型,将193枚斑块分为均质性斑块和不均质性斑块.包括低回声53 枚、等回声27枚、强回声34枚,混合回声79枚,见表3.

表3 斑块回声类型统计表

3 讨 论

脑梗死又称脑梗塞,又称缺血性脑卒中(cerebral ischemic stroke),[1]是由于各种原因所导致的脑部组织血液循环障碍,引起脑组织缺血缺氧性及变性坏死,在临床上出现脑组织相对应的神经机能障碍.临床上根据脑梗死发病机制的不同而分为脑血栓形成、脑栓塞和腔隙性脑梗死等类型.脑血栓形成是急性脑梗死最常见的病因,约占全部脑梗死的60%.[4]通过本组病例回顾性研究发现,急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑的检出率高达91.56%(P<0.05),颈动脉粥样硬化斑与急性脑梗死有密切相关性.[5]

本组病例回顾性分析结果表明:急性脑梗死的发生与颈动脉粥样硬化斑块的相关性为:在斑块结构上与不稳定型斑块密切相关,在斑块回声类型上,与低回声和混合回声斑块密切相关.

不稳定斑块又名易损斑块.动脉硬化(Arteriosclerosis,AS)中的不稳定性斑块容易出现斑块破裂出血脱落及血栓形成,是引起急性脑梗死的主要原因.[6]不稳定斑块临床上又称易损斑块,是指容易出现破裂出血倾向的及形成脱落血栓的斑块,[7]目前不稳定斑块病理学特征已在国际上达成共识,[8]它的特点是有活跃的炎性状态、胶原纤维含量减少,平滑肌细胞密度降低,广泛的巨噬细胞、T 淋巴细胞、肥大细胞等炎症细胞浸润,[9]以及形成一层薄的偏心性纤维帽、大的脂质核心、斑块裂损、钙化结节、血管外膜可见新生血管、斑块内出血等.不稳定性斑块脱落,激活血小板最后形成新鲜血栓等,[10]是引起血管结构及血流动力学异常而导致急性脑梗死的重要发病机制.

超声上根据斑块的组织病理学研究和超声特点可以将斑块分为强回声斑、等回声斑、低回声斑、混合回声斑.[11][12]强回声斑块是斑块回声明显增强,回声明显强于血管管壁回声,有的后方甚至可伴声影;等回声斑是指斑块回声与血管肌壁回声接近,其主要成分是胶原蛋白形成的纤维斑块;[13]强回声斑与等回声斑其性质稳定不易脱落成为栓子.低回声斑是回声低于血管肌壁回声的斑块,其含有大量脂类物质的纤维脂肪斑块;混合回声斑是指回声强弱不均、强回声低回声相间的斑块;低回声斑块与混合回声斑块,其性质不稳定,形状不规则,甚至斑块溃疡形成,斑块易脱落以及斑块新鲜血栓形成,诱发急性脑梗死.[14]

结论:颈动脉粥样硬化斑与急性脑梗塞的发生有密切的相关性,不稳定性斑块、低回声斑、混合回声斑易引起急性脑梗死.颈动脉超声检查明确是否属于易损斑块与斑块回声类型,对于预防急性脑梗死的发生具有十分重要的理论及临床意义,可为临床医生提供急性脑梗死一级预防客观依据.